东印度公司与欧洲的瓷塔镜像

2020-01-03施晔

施 晔

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

“他们(中国人)的艺术是真实而独具魅力的,所有伟大民族的建筑艺术亦然。埃及人创造了金字塔,巴比伦有恢宏的宫殿及空中花园,希腊人发明了高贵、典雅、壮丽的陶立克式建筑及神庙;罗马则有凯旋门、大广场、竞技场及宏伟别墅。中国建筑艺术的象征及独特之处则在于我们即将讨论的宝塔。”[1]8

一、东印度公司与中国瓷塔传说

欧洲有关中国瓷塔的最早记载出自葡萄牙籍耶稣会士曾德昭(Alvaro Semedo,1585—1658)的《大中国志》,此书完成于1638年,以葡文撰写,直至1643年方以意大利文刊行(法文版和英文版分别出版于1645年、1655年)。他在介绍南京时提到一座塔:“此塔七层,建筑技艺精美绝伦,塔身嵌满各种佛像,似是用瓷砌造,这座宏伟建筑堪与古罗马最有名的建筑媲美。”[2]22由于《大中国志》传播有限,这一有关瓷塔的简介并未引起人们注意。后意大利籍耶稣会士卫匡国(Martino Martini,1614—1661)拉丁文版《中国新图志》(Novus Atlas Sinensis, 1655, Amsterdam)出版,此书不仅全面介绍了中国的地理版图(配有地图17幅),还概述了中国的自然环境、城乡状况、建筑园林、手工技艺、宗教文化、度量衡、稀见动植物、王朝纪年表等知识,因内容的翔实丰富而成为当时欧洲了解中国地理及国家概况的重要文献。书中有关瓷塔(Turris)的描述出现在对山东临清(Lincing)的介绍中:

他们拥有众多宏伟建筑与寺庙。然而庙墙之外的宝塔,其伟丽远超庙中所有建筑。诺维佐尼亚人的塔八角九层,从塔顶到底部凡九百腕尺,塔身宽厚壮伟,外部涂有瓷土,上面饰以浮雕和各式图案。塔内铺有各种石料,平整净洁,光可鉴人,幽暗处更甚。塔内有曲折向上的螺旋形楼梯,并非建于塔心,而建在一侧夹墙之内。游人可通过每层的券门走到塔外美丽的大理石阳台,每层塔楼的阳台皆饰以金色栏杆,栏杆环绕整个塔身。阳台之上或塔顶檐角,四处悬挂有铎铃,风起铃鸣,悦耳动听。塔之顶层有镀金铜像一座,众多善男信女登塔即为祭拜此像。塔之四周建有供奉其他神像的庙宇,其建造艺术之高超即便古罗马人见了也会啧啧称奇。此为迷信的中国人所建的众多宝塔之一,他们坚信自己的福运寄托于塔。我简要描绘了一座塔,因为我曾登临此塔并进行过考察研究。如此壮美之塔在中国不计其数,从此塔你便能以斑窥豹了解其他宝塔,因为它们有相似的建筑结构与技术。[3]56—57

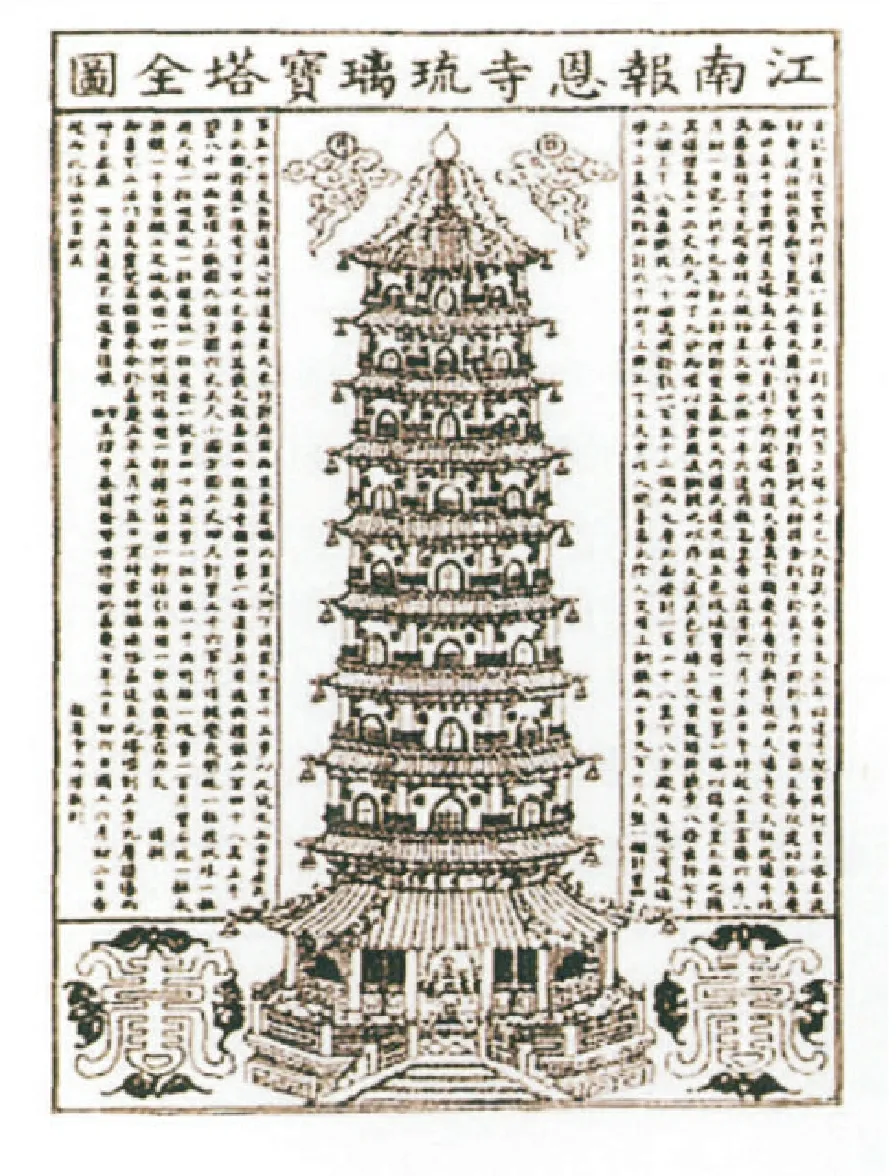

卫氏上述描述点出了此塔的关键特征:九层、八角、瓷质装饰材料,而且十分明确地表明他曾登临此塔。卫氏所云极有可能是临清舍利宝塔,此塔建成于明万历年间,九级八面楼阁式,通体接近垂直,高53.44米,陶质斗拱,莲花承托,八角悬铁制塔铃,刹顶似莲座,呈罕见将军盔形。此塔为砖木结构,每层塔檐饰以仿木陶砖,但卫匡国以陶为瓷,因而他的塔记中出现了“porcellanargilla”(拉丁文,意为瓷土)一词。阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher,1602—1680)在《中国图说》中传承了这一说法(但他误以为此塔在福建省),还想当然地认为中国人是从埃及金字塔吸取灵感发明了宝塔这种建筑。[4]132—133此外,基歇尔还根据卫氏的描述配图一幅,尽管与实际状貌相差甚远,却是欧洲最早的有关中国瓷塔的想象性视觉呈现(见图1)。[4]134

图1《中国图说》中的瓷塔插图

由此可见,正是卫匡国真正启动了欧人的瓷塔想象,而其《中国新图志》与东印度公司存有千丝万缕的关系。如在各国图书馆查阅此书,不难发现大部分目录将《中国新图志》归至约翰·贝罗(Joan Blaeu,1596—1673)名下。约翰·贝罗为荷兰东印度公司的专职地图测绘师、该书的合作者和出版商。他以彩色铜版画刊刻了《中国新图志》中的16幅中国地图及1幅日本地图(1)全书刊有中国总图一幅,直隶、山西、陕西、山东、河南、四川、湖广、江西、江南、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南及日本地图各一幅。,成就了欧洲最早的配图中国地理著述。此外,《中国新图志》及此后基歇尔《中国图说》的拉丁文初版均在阿姆斯特丹出版(2)《中国图说》(China Illustrata)初版为拉丁文版,1667年出版于阿姆斯特丹。此书收录了《中国新图志》及卜弥格(Michel Borm,1612—1659)、白乃心(JeamGrueber,1623—1680)等来华耶稣会士有关中国著述的部分内容,后被翻译成荷兰、英、法、德等各种语言。,与荷兰商业发达、文化多元,对国民意识形态的控制较为薄弱相关。17世纪是荷兰东印度公司的鼎盛期,在亚洲拥有贸易垄断地位。“东印度公司董事局的十七位董事阁下对游记出版行业的兴盛感到不安,因为这些游记所描绘的对象正是他们的商船所前往的远方国家。他们有理由感到害怕:各种游记对亚洲财富的描绘将会吸引欧洲竞争者的注意,荷兰的垄断地位不久就会崩溃。”[5]9因此,公司极有可能出资买断传教士的地图册以抢得先机。这一猜测并非凭空想象,而有史实依据。野心勃勃的荷属东印度公司董事会一直觊觎在华自由贸易权,早在1653年就策划派遣访华使团与满清政府接洽[5]11,该使团于1654年7月从巴达维亚出发前往北京。值得注意的是,董事会为使团配备了专职画家,而且明确指示两位公使彼得·侯叶尔(Pieter de Goyer)及雅各布·凯塞尔(Jacob Keyzer)关注卫匡国的著述:

配属给你们的管事是一专业素描家,你们可以让他把沿途可能见到的所有城市、乡村、宫殿、河流、城堡和其他奇异的建筑物以它们本来的形象描绘下来。你们应当带上耶苏会士马丁尼所写的中国旅行记和所作的中国地图,它们可能在你们的行程中或其他情况下发挥作用。[5]10

由此可见,公司董事会在卫氏著述公开出版前一年就掌握了此书的全部信息并将其用作公司对华活动的指南。而董事会指派的素描家正是撰写《荷兰东印度公司使团访华纪实》[6]的约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof, 1618—1672),得益于其图文并茂的报告,欧人由耶稣会士引发的模糊的瓷塔想象逐渐清晰起来:

在平原中正间,瓷塔浮屠,直插霄汉,此塔造价之高、工艺之精,罕与此俪,中国人以此向世界展示他们古代艺术大师的罕见杰作。塔高九层,到顶凡184级。每层饰以廊庑,供奉光彩夺目的佛像及其他画像。瓷塔外表上釉,并敷以绿、红、黄诸色。整个墙面实为几部分,但以人工粘合成天衣无缝的整体。每层廊角皆挂铜铎,风铎相闻数里。塔顶冠以菠萝状饰物,据称为纯金制成。至塔之绝顶,都城、大江、群山、沃野、乡村尽在凭眺中,壮美风景令人心旷神怡,尤其在俯瞰都城及迤逦而至江边的广袤平原时。[7]77—78

尼霍夫称此塔为“Paolinxi Pagode”,他不仅以文字绘形绘色地描摹瓷塔的地点、高度、结构、形状、内外装饰及顶部设计,还准确地手绘出此塔的雄姿,从而揭开了瓷塔的神秘面纱。尼霍夫使团报告的荷文及拉丁文版于1665年由阿姆斯特丹书商兼雕版工雅各布·范·梅尔斯(Jacob van Meurs)刻印出版,很快即被翻译成法、英、德等语言在欧洲广泛传播。南京报恩寺塔图像又被诸如《中国图志》(Arnoldus Montanus, Atlas Chinensis, 1671)、《最近旅行记全集》(John Green, A New General Collection of Voyages and Travels,1745—1747)、《最近地理大系》(George Henry Millar, A New and Universal System of Geography,1782)诸多文集收录,瓷塔从此声名远扬,成为17至19世纪欧人心目中当之无愧的中国建筑奇迹和都市象征,该版画也被制作成挂毯、壁纸等进入寻常百姓家。(3)如1868至1944年间装饰慕尼黑皇宫区中华阁的一组壁毯中有一块为南京报恩寺全景图,该组挂毯制作于1700年。西方各国报刊如英国伦敦的《文学、娱乐、教导之镜》杂志(The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction, Jan 31, 1824:65—66)、美国的《会谈杂志》(Parley's Magazine,Mar 16, 1833:380)等纷纷对报恩寺塔作了专题报道。塞缪尔·莫斯曼(Samuel Mossman)1876年出版的小说《满清官员之女》中也出现了此塔的插图,并声称其为“世界七大奇迹”(Seven Wonders of the World)之一。[8]220

图2英国《文学、娱乐、教导之镜》对报恩寺塔的专题报道

但是尼霍夫对报恩寺塔的介绍存在两个明显错误,也即造塔的时间及缘由:

700年前,中国人在鞑靼人淫威下忍辱耗资建造了这一雄丽建筑,作为彰显征服者卓越战功之丰碑。当时,鞑靼人亦如现今一般势如破竹攻占华夏大地,将整个国家置于其绝对掌控之中。现在再次君临天下的敌人,或是折服于寺塔之宏伟壮美,或是认为此浮屠将首次征服中国的丰功伟绩表兹胜刹,垂耀无穷。总之再次征服中国的鞑靼人绝不允许这一雄伟建筑有丝毫损毁,因此报恩寺塔一如既往高壮坚丽,矗立于此。[7]78

尼霍夫缺乏中国历史常识,如将其访华的1655年前推700年,应为五代十国的后周时期,当时并无鞑靼人(西人对蒙古人、满族人之称谓)征服中原。且此塔为明永乐帝敕建,尼霍夫却将建造此塔的功劳归于两次征服汉人的鞑靼人,实在荒谬可笑。如若追溯报恩寺塔的历史渊源,明人葛寅亮《金陵梵刹志》对其有较为详细的陈述:

离聚宝门一里许,即古长干里。吴赤乌间,康僧会致舍利,吴大帝神其事,置建初寺及阿育王塔,实江南塔寺之始。后孙皓毁废,旋复。晋太康间,刘萨诃又掘得舍利于长干里,复建长干寺。晋简文帝咸安间,敕长干造三级塔。梁武帝大同间,诏修长干塔。南唐时,废。宋天禧间,改天禧寺。祥符中,建圣感塔。政和中,建法堂。元至元间,改元兴天禧慈恩旌忠寺。至顺初,重修塔。元末,毁于兵。国朝洪武间,工部侍郎黄立恭奏请修葺。永乐十年,敕工部重建,梵宇皆准大内式,中造九级琉璃塔,赐额大报恩寺。嘉靖末,经火荡然,惟塔及禅殿、香积厨仅存。万历间,塔顶斜空欲坠,禅僧洪恩募修彩饰,烂然夺目。塔下有放生池,构亭其上,曰濠上亭。塔左而前为大禅殿、公塾、方丈、香积相鳞次。[9]459

从孙权赤乌(238—251)至永乐十年(1412),从阿育王塔到报恩寺塔,一千余年历史的兴替相因,古长干里一直是江南的释教中心及寺塔发祥地,但与此塔相关的“鞑靼人”政权的年号只有至元(1264—1294)、至顺(1330—1333)两个,因此尼霍夫所谓七百年前鞑靼人下令造塔勒功之说纯属子虚乌有。当然,这些错误可能并非尼霍夫一人造成,因为各种版本的编辑对尼霍夫手稿均作了或多或少的篡改,“由于各类编辑和插图作者对尼霍夫的原著大肆修改和添加,以致他的笔记和插图很大程度上失去了真实性。”[5]23

图3嘉庆七年大报恩寺僧刻《江南报恩寺琉璃宝塔全图碑》(此图原件现藏于英曼彻斯特大学John Rylands图书馆)

荷兰汉学家包乐史先生在德国国家图书馆找到尼霍夫使团报告的原始手稿,其中的水彩画插图未曾经过画蛇添足的艺术处理。[5]21—22同尼霍夫的文字记述一样,其原图中的报恩寺塔亦为九层(见图4),但经梅尔斯翻刻后,铜版画上的瓷塔便变成十层,显然是将第一层的塔廊误以为一层。此后西人的报道包括钱伯斯依报恩寺塔仿造的丘园大塔均以讹传讹为十层。一直到19世纪末英国建筑师兼画家阿罗姆(Thomas Allom,1804—1872)及赖特(G.N. Wright,约1794—1877)所撰《图说中国:古老帝国的景色、建筑和风俗》一书中方才得以纠正。[10]32

1670年,荷人达珀(Olfert Dapper,1636—1689)的《荷兰东印度公司使节第二及第三次出访大清中国纪实》出版,对报恩寺塔作了更为详尽的描述。他将尼霍夫700年前鞑靼人造塔说作了更改,但仍误以此塔为公元1200年鞑靼人首次征服汉族皇帝后强迫汉人建造。其实自东吴始,历代帝王大多出于弘扬佛法、佑国护民的宗旨建塔,正如永乐皇帝《重修报恩寺敕》所云:“以此胜因,上荐父皇、母后在天之灵,下为天下生民祈福,使雨旸时若,百谷丰登,家给人足,妖孽不兴,灾沴不作,乃名曰大报恩寺。”[9]465而早期入华并出版游记之欧人如马可·波罗邂逅了元朝统治期,东印度公司开始对华贸易时又恰逢明清易代,鞑靼人的剽悍勇武想必深烙于他们的潜意识中,因而报恩寺塔便被想象成鞑靼人的胜利纪念碑。

图4尼霍夫所绘金陵报恩寺塔

(此图出自包乐史《〈荷使初访中国记〉研究》插图41)

此外,无论尼霍夫还是达珀,都将报恩寺塔说成是瓷塔。然而,此塔实以琉璃为装饰材料,“大报恩寺塔,高二十四丈六尺一寸九分,地面覆莲盆,口广二十丈六寸,纯用琉璃为之,而顶以风磨铜,精丽甲于今古。”[11]229此处,顾起元“纯用琉璃为之”的表述欠准确,该塔塔体应为砖石或砖木结构,只在内外壁饰以白色琉璃砖,间以五色琉璃花饰。永乐年间,聚宝山设官窑烧造琉璃砖瓦,为造此塔,“文皇诏天下尽甄工之能者,造五色琉璃,备五材百制,随质呈色,而陶埏为象,品第甲乙,钩心斗角,合而甃之,为大浮屠。”[9]473故大报恩寺塔有“中国之大古董,永乐之大窑器”之称。琉璃与瓷并不相同,尽管两者皆需入窑烧制,但琉璃实为彩陶,胎体为陶土,以铜、钴、锰等金属矿物颜料着色后烧制,再施以用氧化铅、钡等为原料的釉彩二次烧制(见图5),成品晶莹温润、灿烂夺目,不易褪色脱釉;而瓷的主要成分为高岭土及瓷石,坯体施釉后以一千三百度左右的高温一次烧制而成。更重要的是,琉璃还是释教“七宝”之一,佛家经典常以“形神如琉璃”比喻涵养之至高境地,在释教信仰中,琉璃被视为药师佛化身,因而是袪病避邪之灵物;琉璃烧制烦难,能使人感触提炼真理之艰巨,从而获取坚韧之力量;琉璃颜色艳丽、变幻瑰美,赋予人创意和才智,故修行之人若摆放或佩戴琉璃可得祛病、坚韧、创意三种福缘。然西人不解个中玄机,又因一向珍爱瓷器,故将报恩寺塔想象为瓷塔。直至19世纪中叶,方才有人发现瓷塔并非用瓷建造,如伊莱扎·乔克(Eliza Chalk)在其专著《建筑一瞥》中指出:“瓷塔尽管有其名,但并无以瓷建造之实,只是其外表装饰有这种材料,因而获得此名。”[12]169尽管已有人出来纠偏,但“瓷塔”之名已深入人心,成为西人对报恩寺塔约定俗成的专称。

图5现存于南京博物院的报恩寺塔琉璃拱门

19世纪中叶,仍不断有西人到访并传扬这一伟大建筑。如1841年前往江宁签署《南京条约》的英国军舰“纳米西斯”号海军军官贝尔拉德、1854年随美国驻华公使抵达天京(南京)的公使助理法斯均详述了参观报恩寺塔的经过。法斯可能是1856年报恩寺塔被毁前最后一个瞻仰并记录此塔的西人,他在详述了塔的位置、形制、体量、装饰后说:“不久以前,一个螺旋形楼梯一直延伸至塔顶,给予游览者登临塔顶观赏世界上所能看到的最精彩、最美丽风景的机会,然而它现在已化为塔底下的一堆废墟。破坏并不仅止于此,庄严的雕刻佛像从头到脚均被损坏。前人通过金冠、灵杖以及其他的装饰品赋予这些神佛巨大的活力及威严,而今,这些佛像及其他装饰都被打得稀烂,曾经支配虔诚崇拜者的神力已消失殆尽,它们变成了人们嘲笑的对象。面对这座被人为毁坏的巨大而壮丽的建筑,人们不免感到悲哀。此塔现今依旧静立于原地,无声地谴责内战的罪恶。”[13]2报恩寺塔轰然倒塌后,苏格兰摄影家、地理学家约翰·汤姆逊(John Thomson,1837—1921)曾于1872年访问其遗址。原地已建起了兵工厂(4)也即金陵机器制造局。,“大报恩寺,与这座塔一起,毁于‘太平军叛乱’,现在的兵工厂在修建的时候部分地使用了寺和塔的砖块。昔日流转于僧院佛堂、充盈于空气之中的沉闷的诵经声,现在被更喧闹的声音替代——引擎的轰鸣、汽锤的撞击,还有试验枪炮的爆炸声。”[14]353

报恩寺塔当然也引发了西方建筑学界的注意,被收入世界建筑遗产之列。如奥地利建筑师、雕刻家兼建筑史学家菲舍尔·冯·埃尔拉赫(Johann Bernhard Fischer von Erlach,1656—1723)将北京长城及南京瓷塔等建筑列入其著作《我国及历史建筑的设计》(Entwurf einer historischen Architektur, 1721)中;苏格兰籍建筑史学家詹姆斯·福克森(James Fergusson,1808—1886)于1855年出版煌煌巨著《配图建筑手册》,在“中国建筑”这一部分,他指出中国唯一能归入建筑学范畴的建筑便是九层宝塔,“(塔)向上逐渐收缩的八角造型,大胆而分明的层级划分,穹窿式顶层,总体设计与装饰达到完美的一致,因此,这些塔有资格进入世界塔式建筑之列且名列前茅。”[15]135—136而他详述并配图的例子便是报恩寺塔。

二、东印度公司与欧洲君主的造塔梦

耶酥会士及东印度公司从中国捎回的瓷塔传说激发了欧洲君主的造塔梦,首个追梦者便是法王路易十四(Louis XIV,1638—1715)。太阳王统治时期,法属东印度公司成立,“安菲特里特号”(l’Amphitrite)商船于1698首航中国广州。法人除在17世纪中叶以降的东方贸易中大量进口中国丝绸、茶叶、瓷器、漆器、墙纸外,似乎更注重思想及艺术层面的互通,法国因此成为欧洲汉学及“中国风”(Chinoiserie)艺术风格的发祥地。路易十四极其迷恋中国服饰及瓷器,在17世纪下半叶方兴未艾的“中国风”的鼓荡下,他已不再满足于仅在宫殿中摆放中国瓷器、漆器或在化装舞会上穿戴似是而非的中式服饰扮演中国皇帝,他要将尼霍夫报告中的瓷塔搬到法国。1670年,路易十四在凡尔赛宫(Versailles)附近的特里亚农庄园为其情妇蒙特斯潘侯爵夫人(Madame de Montespan)建造瓷塔(Trianon de Porcelaine)作为幽会之所。瓷塔由路易斯·勒沃(Louis Le Vau)和弗朗索瓦·多尔贝(François d'Orbay)设计、承建,工程耗时两年。虽然建筑师声称模仿南京瓷塔设计了这一建筑,但它只是单层亭子式建筑(见图6),“瓷塔包括三幢建筑,从东西南三个方向围拱中心的法式花园。无论是其底层平面图还是建筑正面图都很少中国元素。建筑顶部及其边缘的花瓶或雕像均是巴洛克式的。但是其最壮观的部分是顶部的蓝白双色釉陶面砖,此为中式。”[16]232特里亚农瓷塔虽然徒有其名,却是欧洲最早的“中国风”建筑,其仿瓷陶砖、檐翼响铃等元素直接源自南京瓷塔。时人赞叹此宫云:“小巧的宫殿,非凡的格调,炎炎夏日的避暑胜地。”[17]109可惜的是,此建筑为轻巧的木结构,顶部所用陶砖为鲁昂(Rouen)瓷厂所产的低温软陶,经受不住寒冬考验而陆续开裂渗水,而侯爵夫人亦因春药事件声望日下。色衰爱弛,路易十四对瓷塔及情人早已意兴阑珊。1687年,瓷塔在存世十七年后被拆除,被以粉色大理石砌就的大特里亚农宫(Grand Trianon)取代。

图6建造于1617—1671年的特里亚农瓷塔的中心建筑(由Bernd H Dame及Andrew Zega绘制)

路易十四首开仿造瓷塔之先河,尽管并不十分成功,但引来了诸多效仿者。1716年,受巴伐利亚选帝侯马克西米利安二世·埃曼努埃尔(Maximilian II,1662—1726)的委任,德国建筑设计师约瑟夫·矣弗纳(Josef Effner, 1687—1745)于宁芬堡(Nymphenburg)(5)德国南部巴伐利亚王国历代王侯的夏宫。后花园选址建造了著名的塔堡(Pagodenburg)。此堡平面八角,混融了阿拉伯、印度及中国风格,底层主色调为蓝白双色,天花板采用荷兰代尔夫特蓝陶,意欲模仿中国风格及青花瓷主题。大厅内放置各式宝塔、中国人物塑像及龙头烛台。二楼分隔出多个设计精妙的小间,中国厅(The Chinese Drawing Room)内采用中式壁纸,配以黑底描金漆器;而中国阁(The Chinese Cabinet)内则相反,装饰以红底描金漆器及各式瓷器。塔堡是18世纪风靡一时的中国风室内装饰的代表。此后,德国萨克森选帝侯同时亦是波兰国王的奥古斯特二世(Augustus II the Strong,1694—1733)于德累斯顿的易北河(River Elbe)畔建造皮尔尼茨夏宫(Pillnitz Castle),此宫包括三部分,水宫(Wasserpalais,建于1720—1721年)、山宫(Bergpalais,建于1723—1724年)与最后建成的新宫(Neues Palais)。山水两宫充满着巴洛克及中国风元素,装饰有大量中式镶嵌画、瓷器及家具。而建筑的外部则采用迈森瓷砖,屋檐下的中式壁画、屋顶的塔式装饰尤其引人注目。

图7丘园宝塔(本文作者拍摄于伦敦丘园)

如果说上述三种建筑仅是欧洲君王对南京瓷塔有名无实的戏仿的话,钱伯斯(Sir William Chambers,1723—1796)始建于1759年的丘园(Kew Garden)大塔(Great Pagoda)则彰显出他对南京瓷塔作时空大挪移的野心。丘园是英王乔治三世之母奥古斯塔(Princess Augusta of Saxe-Gotha,1719—1772)的私人游乐园,也是18世纪英华园林(Anglo-Chinese Garden)的最杰出代表,其间那座高163英尺(约合50米)的宝塔建成于1762年,“此为丘园所有建筑中最炫人眼目者”[18]26,是当时伦敦乃至英国最高的建筑,也是欧洲最宏大、最形似报恩寺塔的宝塔。

事实上,丘园大塔与东印度公司也有直接关系。钱伯斯为英格兰约克郡一商人之子,1722年出生于瑞典哥德堡,曾任职于瑞典东印度公司,并于1743及1748年两次随公司商船到达广东。钱氏将在广东所见所闻以文字及素描的方式记录下来,成为日后研究中国建筑园林艺术和设计建造伦敦丘园的一手资料。“中国人称‘Towers’为‘塔’,也即欧洲人所谓的‘Pagodas’,这种建筑在中国比比皆是。杜赫德曾说,在中国,你可以在每个城镇、甚至大一些的村庄看到宝塔。所有塔中最为宏丽的便是著名的南京瓷塔,以及东昌府(Tong-Tchang-Fou)塔,两者皆极雄壮精丽。”[19]5由钱伯斯这段对塔的介绍可知,他知晓报恩寺塔及东昌府塔,但东印度公司职员的出行受清政府的严格限制,特别是1757年乾隆颁布“一口通商”条例之后。钱伯斯抵粤的时间虽早于1757,但其活动区域不会超出广州城,因此他应该从二手资料或尼霍夫报告中得悉瓷塔的信息。(6)尼霍夫在其使团报告中描述了很多地方的塔,包括东昌府宝塔。1749年,钱伯斯卸职东印度公司开始专攻建筑学,先后在法国及意大利师从建筑艺术大师雅克·弗朗索瓦·勃朗德尔(Jacques François Blondel,1705—1774)及查尔斯·路易丝·克莱里索(Charles Louis Clérisseau,1721—1820),被认为是当时欧洲建筑学领域极具艺术天分及品味的奇才。1755年,钱伯斯来到英国,得到了威尔士王子弗雷德里克(Frederick, Prince of Wales,1707—1751)的赏识,由此获得改建丘园、施展才华的机会。在孔子屋、动物园、百鸟园等诸多吸人眼球的中式建筑中,最令人称道的便是那座大塔。此塔八面十层,红轩灰墙,每层檐顶覆以搪瓷板,八个檐角皆饰以镀金木质翼龙作为财富及权力的象征。塔顶镶嵌五彩玻璃,塔刹镀金,在阳光下流光溢彩,此为欧洲第一座形制宏大的真正意义上的宝塔。此塔建成后马上成为伦敦郊外的著名景点,“深得公众青睐,无数画作及印刷品以之为素材,它甚至成为印花布上的图案。”[20]155丘园塔至今尚存,且经重新整修,1784年因腐朽风化而被全部拆除的八十条木质翼龙现已重新盘踞于各层檐角(见图8),但是当年塔顶的五彩玻璃已荡然无存。

图8五彩陶质翼龙(本文作者拍摄于伦敦丘园)

比较一下丘园大塔与钱伯斯在《中国建筑、家具、服饰、器械及日用品的设计》中的手绘宝塔草图(见图9),我们可以看出两者相差甚远。前者为十层八面,后者为七层八面;前者雄壮伟丽,后者轻盈修长。因此丘园塔的灵感很可能来自报恩寺塔。对此,西方学者如托马斯·李也指出:“他画的塔只有七层,由底座向塔顶迅速收缩为一个攒尖锥形,每层皆有宽大拱门及简易栏杆,使塔身显得修长轻盈。但他所造的塔并非自己的设计,而源自那座让尼霍夫闻名欧洲的南京瓷塔。他借用了尼霍夫报告中瓷塔的设计比例:塔身十层八面,由下往上逐渐收窄,同时用炫人眼目的装饰材料模仿尼霍夫所描述的五彩瓷塔。”[16]234另,英国学者孔佩特也强调:“比起钱氏在广东看到并记录于其《中国建筑的设计》一书中的宝塔,或者其他英国文献中所描绘的任何一座宝塔,丘园大塔与南京瓷塔更为近似。”[21]82接着他从宽阔的塔基、每面的圆拱、塔顶的相轮等各方面比较两者的相似处。由此可见使团报告中南京瓷塔铜版画所具有的巨大影响力。

图9钱伯斯《中国建筑、家具、服饰、器械及日用品的设计》书影

尽管钱伯斯到过中国并亲自考察过广州的塔式建筑,但他设计督造的丘园大塔形象展现了中西文化交流中比比皆是的误读。众所周知,塔一般由地宫、基座、塔身、塔刹四部分组成,塔的平面以方形、八角形为多,也有四、六、十二角及圆形等形制。佛教入华后,受阴阳五行说中奇数为阳、偶数为阴,奇数能祛邪安正观念的影响,塔的层数一般皆为奇数,且与相轮数同。俗语云“救人一命,胜造七级浮屠”,“七级浮屠”即七层宝塔,且此塔必有七层相轮。亲睹瓷塔的尼霍夫所绘瓷塔草图为九层,但在被翻刻成铜版画时却变成了十层。而钱伯斯亦不解塔的宗教文化意蕴,更不懂奇偶数在中国文化中的特殊象征意义,因此他认为:“塔的形状大同小异,多为八角形,一般有七、八乃至十层,从塔底至塔顶,高度及宽度逐层递减。每层皆有斗拱飞檐支撑,檐角悬挂铜铃。各层皆有回廊,外缘以平座围栏。这些建筑一般皆以塔刹攒尖收尾,刹身由华盖、刹杆和套于此杆上的数层铁环相轮组成,华盖上悬挂八条铁链以固定刹顶及统摄宝塔八面。”[19]6他不知道宝塔除楼阁式还有其他多种造型,即便楼阁式也有方、圆、四角、六角、八角、十二角的区别。而且很明显,他对中国宝塔层数须为奇数的定规一无所知,尽管其目见之塔层数皆为奇数,而且他所画的宝塔草图也为七层(见图9),但他仍然依照报恩寺塔铜版画设计了十层丘园塔,依错样画了个错葫芦。此外,丘园塔还完全丧失了宗教意义及瘗埋功能,只是花园中一座最具东方情调的装饰性建筑,唯一的实用价值是供游人登高望远。但比起欧洲其他混杂了各种艺术风格的塔式建筑,它仍是迄今为止最严肃、最形似的中国瓷塔仿造物。

三、瓷塔意象的东西互文

(一)“pagoda”的字源

曾德昭、卫匡国有关中国瓷塔的叙述皆以“tower”(前者用意大利文torre,后者用拉丁文turris)一字指称塔,该字源自某一前印欧语系(pre-Indo-European)中的地中海语言,可以说是欧洲的原生词。(7)拉丁文“turris”及希腊语“τυρσιç”经由古法语“tor”生成古英语“torr”,最后形成“tower”一字。17世纪中叶以前,西人多以“turris”或“tower”指称高耸的塔式建筑。然而,在尼霍夫、达珀的荷文版东印度公司使团报告中,他们都以“pagode”指称报恩寺塔。[6]136“pagode”为葡萄牙语,最早出现于16世纪初的1516年[22]394—395,被葡萄牙历史学家、东方学者加斯帕·科雷亚(Gaspar Correia,1492—1563)及葡萄牙作家、葡属东印度政府官员杜阿尔特·巴尔博扎(Duarte Barbosa,1480—1521)等人用来特指印度马拉巴尔及果阿等地的异教徒寺庙(该字还有偶像及金币之意)。后该字变体为当今通用的“pagoda”。[23]747但对“pagode”(或pagoda,pagod,pagotha)的出处,却争论颇多,莫衷一是,概其要者有三:

其一,源自梵文。有学者认为“pagode”是梵文“bhagavati”或“pagavadi”(pakavata)的音译。印度德拉威语(Dravidian)中有“bhagavati”一字,指称可赐人好运的女性世尊;泰米尔语(Tamil)及马拉雅拉姆语(Malayalam)有“pagavadi”一字,为“bhagavati”的变体。[23]747又有人认为“pagode”来自锡兰僧伽罗语(Sinhalese)“dāgaba”(梵文或巴利语“dhātugarbha”的变体),也即供奉圣物的神殿。[24]291但据1500至1516年生活在印度坎努尔的杜阿尔特·巴尔博扎考察,当时的锡兰人极少使用该词,且葡萄牙人与该岛国的接触亦不多,因此似可排除这一词源。[25]256

高等学校是党、国家和人民的高等学校,其生命线是正确的办学方向,坚持社会主义的办学方向是党对高等教育发展和国家举办高等教育提出的基本政治要求。党的十六届五中全会从社会主义现代化建设的要求出发,明确提出继续把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实行工业反哺农业、城市支持农村,推进社会主义新农村建设,实施乡村振兴战略。这就是要求包括高等学校在内的全社会都必须积极主动参与到这一伟大的事业之中去,在乡村振兴的过程中发挥地方高校的三大职能。

其二,源自波斯语。有学者认为此字源自波斯语“but-kadah”,“but”意为偶像或崇拜物,“kadah”则是庙宇、居所之意。[26]1394笔者认为在发音上,“but-kadah”与“pagode”有较大差别,且波斯人信奉拜火教及伊斯兰教,他们有神庙、陵墓、城堡或清真寺等建筑,但绝无类似宝塔的建筑,故此说似亦不能成立。

其三,源自中国南方方言。英国汉学家翟理思(Herbert Allen Giles, 1845—1935)[27]101、德国汉学家夏德(Friedrich Hirth,1845—1927)[28]197—212及我国著名建筑学家梁思成皆认为此字源自闽南语或粤语词汇。翟理思他们认为“pagoda”是“白骨塔”的音译[27]101,而梁思成的观点是:“八角塔,最早的是公元746年净藏大师的墓塔,这是中国第一座真正意义上的‘pagoda’。也许最可信的解释是,它不过是‘八角塔’三字的南方读音pa chiao t'a,意为有八角的塔。……本书谨慎地用‘pagoda’一字取代‘t'a’,因为它已被所有欧洲语言接受,用以指称这种建筑。事实上,它作为中文中“t'a”之代名词进入到几乎每一本欧洲辞典,正反映了中国打开国门与西方接触之时八角形建筑的流行。”[29]140笔者不同意翟、梁之说的原因有二。首先,中国人一般不称宝塔为“白骨塔”,除非它与白骨有直接关系,如宜昌新滩、天津西广开白骨塔等,均用以收埋无人认领之枯骨,建塔掩骨以示天恩。以“白骨”命名之塔并不多,且相当晚近,因此“pagoda”应该不是翟理思所云“白骨塔”的音译。中国人也不称宝塔为“八角塔”,因为传统上以地名、寺名等为塔命名,极少以塔平面数为塔命名,除了建于清代的广东翁源县八角塔和澜沧芒洪布朗族八角塔等极少数例子外。另外,八角之塔非常普遍,如以其命名,极易产生混淆。其次,梁思成所说“八角塔”(pa chiao t’a)为闽南语发音,“chiao”与“pagode”的第二个音节“g”之发音有较大差距。而粤语“八角塔”的发音“baatgoktaap”倒与“p'gd”比较接近,这可能是个巧合,更有可能是闽粤沿海地区的华人从葡语中习得,“八角塔”是洋泾浜英语(Pidgin English)的一部分,恰与梁思成的猜测相反。

对于“pagode”的出处,笔者认为最大可能来自印度梵文。一般一个新词的书面化要晚于其口语词的出现,因此“pagode”在葡萄牙人中口口相传的时间一定早于1516年。1498年航海家瓦斯科·达·伽马(Vasco da Gama,约1469—1524)成功开辟绕过非洲好望角前往印度洋的新航线后,葡萄牙人便开启了与印度次大陆各国的商业、文化交流,尤其是在印度教、佛教诞生地的印度,他们被神庙、神像及寺塔包围,“pagode”便于1498年至16世纪头十年中的某个时段从梵文词汇中化生而出,再于1516年出现在葡人的通信中。而葡萄牙人经由海道抵达中国的时间迟于印度,该国海员及探险家乔治·埃维勒斯(Jorge álvares,?—1521)于1513年5月从马六甲抵达广东,他是地理大发现时代首个经由海道进入中国的欧洲人。[30]24因此,葡人更有可能是从佛塔的发源地印度而非中国习得“pagade”一词。

葡语“pagode”不久就演变为西班牙语中指称东亚多层塔式建筑的单词“pagoda”,1585年门多萨(Juan Gonsales de Mendoza,1545—1618)《大中华帝国史》出版,[31]402此为欧洲首部详细介绍中国历史文化知识的巨著,甫一出版便被翻译为英、法、德、意等各种语言,该词便随之于16世纪末在欧洲传播开来。17世纪以降,来华西人与日俱增,“pagode”或“pagoda”便明确指称中国传统的由地宫、塔基、塔身、塔顶及塔刹等部分组成的高耸型建筑——宝塔。综上,尽管众说纷纭,但“pagoda”一字源于亚洲语言这一点已成共识,这种语言的借用实为词源的东西互文。对此,葡萄牙学者也明确指出,尽管葡语中有“pagão”(异教徒)一字,“但它不可能生成出新字‘pagode’,只有可能帮助葡萄牙语采纳了这一新字。”[32]393随着“pagoda”一字的传播,塔这一特殊文本的中西互文也随即开启。

(二)异质文化对流与塔意象的互文建构

互文性本是一个文学概念(8)“互文性”的概念由克里斯特娃(Julia Kristeva)提出,参见Julia Kristeva, Séméiotikè, Recherches pour une sémanalyse, Paris : Éditions du Seuil , 1969.,指文本之间互相交错、彼此依赖的某些表现形式。在泛文本化的当下,互文性理论已被越来越多地使用到诸如音乐、美术、影视作品的批评体系之中。本文借用这一概念来描述文化交流过程中,建造于不同文化土壤上的塔互相之间影响滋养但又绝非单纯复制或全盘接受的关系,天竺塔与中国塔、中国塔与欧洲塔之间均存在着这种关系。

众所周知,塔这一建筑源自天竺,本是瘗埋佛祖舍利的特殊墓葬,“佛既谢世,香木焚尸。灵骨分碎,大小如粒。击之不坏,焚亦不燋,或有光明神验,胡言谓之舍利。弟子收奉,置之宝瓶,竭香花,致敬慕,建宫宇,谓为‘塔’。塔亦胡言,犹宗庙也,故世称塔庙。”[33]3018佛教甫一入华即开始其本土化、世俗化历程,佛塔亦然。塔在印度被称为“窣堵坡”(Stupa),是一种平地隆起的覆钵状建筑,由围栏、甬道、塔门、塔身、塔顶、伞盖等组成。尽管窣堵坡多有代表东南西北四个方位的塔门(印度称“陀烂那”,我国称“栏楯”),但塔身密封不可入,膜拜之人只能沿顺时针方向绕塔巡礼,因此安置佛像壁龛的塔体及展示佛教主题及雕刻艺术的栏楯便成为窣堵坡的精华部分。到贵霜帝国(Kushan Empire,55—425年)时期,阿育王(Asoka,公元前273—前232年)时代低矮浑圆的坟式窣堵坡逐渐向纵长发展,或许还受到印度教锡哈拉建筑的影响,窣堵坡的塔体至贵霜王朝时期已越来越高大尖耸。窣堵坡随佛教自东汉入华后,便与先秦的高台楼阙融合衍变而为“浮图”(浮屠或佛图),中国佛寺祖庭白马寺中的浮图为汉地第一塔,“凡宫寺制度,犹依天竺旧状而重构之。从一级至三五七九,世人相承谓之浮图。”[33]3029经历千百年的嬗递演变,“上累金盘,下为重楼”的汉地宝塔在外观上只承继了窣堵坡的相轮和塔刹,而塔的形制、层级、材料、用途等愈益多元丰富,仅形制就有楼阁式、密檐式、喇嘛式、金刚宝座式等;用材除砖、木、石外,尚有铁、铜、玉、琉璃等。除了这些外在、可视的物质元素外,塔原本的佛教文化意蕴中还不断渗入道教、儒教及其他民间宗教元素,塔的用途除崇佛瘗埋、展示佛教艺术之外,还有观景、藏宝、刻字铭记、军事瞭望、引航锁水等实用功能。长江入海口建塔是为镇风水、作航标,而城镇多建文昌或文笔塔,是为匡扶士风、堪舆导引。儒、释、道文化在塔这种建筑上相辅相成、相得益彰。法不孤起,仗境而生;道不虚行,遇缘则应。中国浮图传承、借用窣堵坡的宗教基因及建筑元素,但又形成了独具中土特色的建筑风格,因而两者之间具有一种难以割舍、或显或隐的互文关系。

图10印度桑奇窣堵坡1号塔

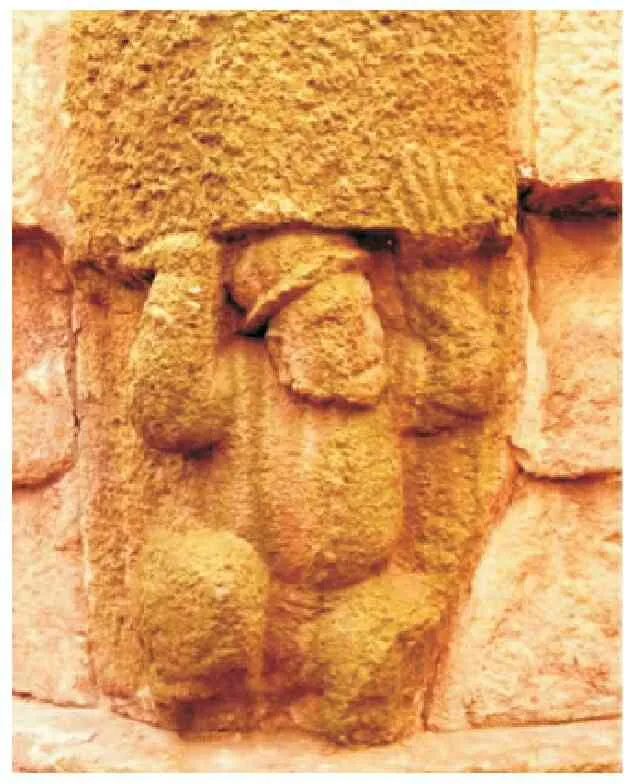

这种塔意象间互为文本、互为诠释、互为表达的关系同样存在于中欧建筑文化的对流中。16世纪以降,八角楼阁式成为中国塔式建筑最流行的造型。有卫匡国、尼霍夫等人对瓷塔的描述在先,八角塔已广为西人所知。欧洲各国东印度公司对华直接通商之后,大批船员、商人、冒险家进入广东,南粤四处可见的塔便是瓷塔传说最生动的现实呈现。甫入珠江口,每条船都会依次看到屹峙海中、状广形胜的莲花塔(建于1612年)、琶洲塔(建于1597—1600年间,西人称其为“中途塔”)和赤岗塔(建于1619—1627年间),那是大部分西人平生首次亲见之塔。三塔形制相似,皆高50余米,都为八面九层砖石结构,犹如三支巨型桅杆,与黄埔港壮观的帆影相映成趣。莲花塔被称为“省会华表”,琶洲塔素有“琶州砥柱”之美誉,而赤岗塔也是“锁水口、聚灵气”之风水塔,因而成为外销画、外销瓷及其他工艺品青睐的素材,它们与南京瓷塔一起构成西人心目中塔的标准范本。由此,他们理所当然地以为只有八角、多层、翘檐、悬铃,最好还是由瓷砖垒砌的建筑方能称之为塔。丘园之塔便是这种观念的最好诠释,即便瓷砖无法获取,也要以陶砖或五彩玻璃替代,这种模仿、比附即是一种明显的互文建构。但西塔不光是瓷塔或其他中土宝塔的翻版与重建,两者间有着互文而又互异的派生关系。互异的表现是西塔尽管形制、外观与中塔相似,但其得以生成及存在的文化语境已大相径庭,两者所欲传达的文化信息亦南辕北辙。塔被抽离了原本的宗教灵魂,而成为时尚化、娱乐化及东方情调的标志。有意思的是,一些中国传统宝塔亦有欧洲文化元素渗入。以琶洲、赤岗两塔塔基的跪状西洋托塔力士为例(见图11),他们既是明末清初中欧商贸活动的历史见证,又是中西建筑互文的形象范本。自16世纪初葡人登陆广东到赤岗塔建成的一个多世纪里,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国人自贫瘠的欧洲向东方疯狂扩张,让粤闽工匠记住了他们高鼻深目的形象。此二塔皆建于明朝,而明人最早接触到的西人便是葡萄牙、西班牙及荷兰人,正德、嘉靖年间均发生过西人欲以武力入侵广东的事件,而且他们在藩国马六甲、吕宋及我国热兰遮(台湾)等地烧杀抢掠,为所欲为,给明人留下凶残、贪婪的极坏印象,故将其塑于塔下意欲以塔魇镇,这或许是时人心目中保卫疆土、驱逐番鬼的良策。但这一设计彰显了地域及时代特征,而且以视觉形象呈现出中塔与西塔的互文。因此,无论东西,每一座塔均非孤立、自足的存在,它与众多历史文化因素相互缠绕。每一座塔均是设计者观摩或阅读的产物,而设计者的习得是无数实物及文本空间的交汇。由于人类记忆力的作用,新塔在被设计、建造时很难抹去其他文化的痕迹,古代、当代、本土、异域的设计统统在当前的构思中融合汇聚,整个造塔史也会或多或少地植入至新塔从而使互文成为一种必然。

图11广州赤岗塔基的托塔力士形象

(三)被戏仿的瓷塔

西人造塔的初衷无外乎猎奇。“至于中国的建筑,我们能从瓷杯、瓷碟上获取许多机会去评判它们特殊古怪的造型,我们只希望他们理解建筑能比理解透视略强一些……有很多物品,我们也许在模仿抄袭他们,尽管我相信我们不会因此而损毁英国品味,我们只是通过引进他们轻浮然而适合他们气候及观念的形式来追求新异。”[12]167这一议论道破了欧洲盛行“中国风”的潜在审美心理。在“中国风”盛行的18世纪,中式建筑一定是标新立异、吸纳异域殊风的最佳道具。西人造塔有时纯粹出于一时之需,塔的寿命与他们追新逐异的心血来潮一样短暂。如路易十四为情妇所建的瓷塔,几乎等不到色衰爱弛那一刻便已灰飞烟灭。又如1814年英国摄政王乔治四世为庆祝拿破仑战争的结束,命英国建筑师约翰·纳什(John Nash,1752—1835)在伦敦圣詹姆斯公园(St.James Park)设计七层木塔作为同盟国胜利的纪念。此塔竖立于横跨运河的中式桥梁中央,成为当时伦敦的一个时尚地标。然而就在同年8月1日,木塔因园内大型烟花表演而毁于祝融。这种旋生旋灭恰好也是“中国风”的特质之一。

此外,西人既不崇佛也不信风水,炫耀或娱乐也是他们造塔的目的所在。波茨坦无忧宫的龙屋及茶馆是专制君主菲特烈大帝用以炫耀其别致审美趣味及宏富瓷器收藏的;丘园大塔则是钱伯斯敬献给乔治三世及其母后奥古斯塔的独特大礼。欧洲之塔无一例外,均建造在夏宫、别墅、公园等场所,塔原本的宗教灵魂及其在源文化语境中的庄严敬崇已被完全解构。19世纪中叶始,造塔的全盛期已过,我们能追溯到的欧洲最后一座宝塔是建于40年代末的伦敦克雷蒙花园(Cremorne Gardens)塔,此塔充其量只是一座塔形音乐演奏台。[35]194因此,塔已从宗教文化的祭坛跌落,几乎无一例外地成为满足欧洲各国君主或富人虚荣心的滑稽客串。尽管塔在中国一样也被世俗化,但人们或多或少寄托了世俗祈愿于宝塔,再加上儒、释、道文化潜因的作用,塔总能高高在上、让人顿生崇尚之情。

再者,西人即便崇尚瓷塔的装饰性,但他们关注到的只是各种装饰元素的皮相而非内涵。佛塔的许多装饰元素均有其特殊文化意义,“塔铃译佛语,檐鸟调天风”[36]1214,塔铃又称“铎铃”,是佛教法器之一,《大般若经》第一曾说:“宝铎珠幡,绮饰纷纶,甚可爱乐。”[37]14古人在佛塔檐角悬挂铎铃,铃声即佛语,清雅空灵,净化佛寺氛围,利于众人修行。从实用角度看,塔铃也叫作惊雀铃,用以惊走栖息在塔上的飞鸟,从而起到保护塔身的作用。塔铃的形状千变万化,以圆形居多,有的还雕有精美的莲花花纹。此外,塔各层屋顶檐角翘伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼,俗称飞檐翘角。飞檐为中国建筑风格的重要表现之一,通过檐部的这种特殊处理和创造,不但扩大了采光面、加快雨水排泄,而且增添了建筑物飞升的动感。西方教堂的高塔均有相连的建筑支撑,而宝塔是独立无依的高层建筑,因此其层叠的飞檐不但维持塔身平衡、防止风雨侵蚀,更营造出壮观的气势,彰显出中国古建筑特有的灵动轻快的韵味。而西人不理解这些装饰元素的宗教文化意义及实用性,便把铎铃、飞檐翘角等视为幼稚及轻浮。钱伯斯是18世纪唯一亲临中国的欧洲建筑家,当他出版《中国建筑、家具、服饰、器械及日用品的设计》一书时,他的许多朋友纷纷劝阻,认为此举会损害其建筑学家的声誉。[19]4尽管钱氏赞赏中国建筑的原创性及精巧性,但他仍称其为“建筑中的玩具”[19]2。而使其声名远扬的英华园林的设计初衷则是“在大型的公园或花园中,需要各种不同的景致,或者在巨大的宫殿里,容纳了无数的建筑单元。我不认为点缀一些次要的、具有中国趣味的建筑有何不妥。多样化总能令人愉悦,和谐融洽的新奇可以取代美丽。”[19]2正因为建筑学领域“东方主义”的作祟,宝塔、小桥、铃铛等演变为欧洲文学作品中用以讽刺“中国风”艺术的戏谑性意象,或者被童话化以唤起孩子们的异域想象。如英国作家、东印度公司官员托马斯·皮科克(Thomas Love Peacock, 1785—1866)在讽刺小说《鲁莽大堂》(Headlong Hall,1816)中以宝塔、曲桥、太湖石为话柄嘲讽乔治王朝时代英华园林的缺乏品味;安徒生则把瓷塔写进童话《天国花园》,让风神之子东风拨响塔上所有铃铛,以引发孩子们对遥远中国的向往。随着东印度公司的纷纷解散,“中国风”艺术日渐式微,欧洲的瓷塔戏仿也悄然消歇,唯余寥寥几幢塔影,如巨大的感叹号感慨当年中西建筑文化的风云际会。

东印度公司当然无法如运送茶叶、瓷器、丝绸般把瓷塔搬至欧洲,却以口口相传、旅行笔记、素描画像等形式,为西方世界捎去流播整整两个世纪的瓷塔传说。西方受众根据自身的经验和想象不断将其概念化、镜像化,因此,在某种意义上,瓷塔已超越其物理形态,成为西人心目中无法复制和超越的中国传奇。及至报恩寺塔被毁,所有的想象及向往幻化为一声叹息:

瓷塔已倒塌,唯余残砖碎瓷,废墟标志着她曾经耸立的位置;雕花的瓷砖散落一地,反射着往昔落日的余晖。逐层收窄的塔身,不再有悦耳铃声从檐角传来;粗心的旅客不再相信,这儿曾矗立着跻身于世界奇迹之列的瓷塔。彩釉瓷花被肆意横生的灌木杂草掩盖,湮没于荒野的杂花中;丛生的蒹葭在漫长的夏日里招摇。瓷塔已倒,唯余残垣断壁,它曾是中国的骄傲与象征。[38]87

报恩寺塔毁于1856年太平天国战乱中,这一年又恰是第二次鸦片战争爆发之年,距西方世界瓷塔镜像的发端整整两个世纪。两百年间,中西双边贸易如火如荼,艺术交会方兴未艾,文明冲突风起云涌,幢幢塔影随之陆续出现在欧洲大地。然而,18世纪下半叶以降,风靡一时的“中国风”随着新古典主义艺术风格的崛起而渐趋式微,中国在西方的现代化进程中也逐渐沦为停滞、衰败、野蛮、专制的落后之邦。瓷塔破败、倒塌于这一文化大背景下,进一步引发了自视文明、自由、进步的西方世界对炎黄帝国乌托邦想象的幻灭感。斗转星移,当年被坚船利炮强行裹挟进西方创造与主导的文明世界体系的老大帝国现已觉醒,倒塌了的报恩寺塔也于2015年重新屹立于当年的遗址之上。诚然,重建一座万众瞩目的物理之塔容易,而建构自信亲和、文明睿智、繁荣稳定、开放包容的中国形象之塔则需要几代人的不懈努力。(本文引用的外文文献除注明出处的释文外,皆为作者自译)