精细化交通配置需求下的城市综合体分类

2020-01-01吴娇蓉王宇沁

吴娇蓉, 王宇沁

(1.同济大学 道路与交通工程教育部重点试验室, 上海 201804; 2.同济大学 城市交通研究院,上海 201804)

自20世纪70年代,城市功能混合一直是国外学术研究热点,各国学者运用不同领域的知识试图通过混合功能开发解决城市、社会经济问题.城市综合体通过复合、集聚的手段提高了城市空间的利用效率和价值.基于对已有概念提炼出的城市综合体本质特征,本文将这一开发模式的界定为:在步行可达的地块范围内,通过高强度的立体纵向多层次开发实现了多种城市功能的高度复合,从而构建了集多种城市功能于一体的微缩型城市实体.

上海市商务发展研究中心2018年12月7日发布的《上海城市商业综合体发展情况报告(2017~2018)》显示,截至2018年10月上海城市商业综合体达到255家,商业建筑面积达到1 828万平方米.城市综合体因其建筑体量、业态组成、区域位置等各不相同,市域范围内的影响力存在较大的差异,在进行交通出行行为分析和交通系统配置的时候亦不可一概而论.现有的城市综合体分类方法多从业态等较为定性的角度提出,哪种分类能为精细化交通配置提供友好的规划支撑,尚不明确,仍有待进一步量化检验.

本文基于城市综合体活动人群问卷调查数据,利用电子地图数据开放平台应用程序接口(application programming interface,API)及地理信息系统(geometric information system,GIS)软件,进行城市综合体土地开发水平及市域影响力差异分析.提出精细化交通配置需求下的城市综合体分类方法,并通过客观行为模型标定及主观意愿差异分析,从交通方式选择行为角度验证了该分类方法识别效力;同时对传统定性方法进行复核,提出实际综合体项目规划前期可操作性强的功能定位分析方法.

1 已有城市综合体分类方法综述

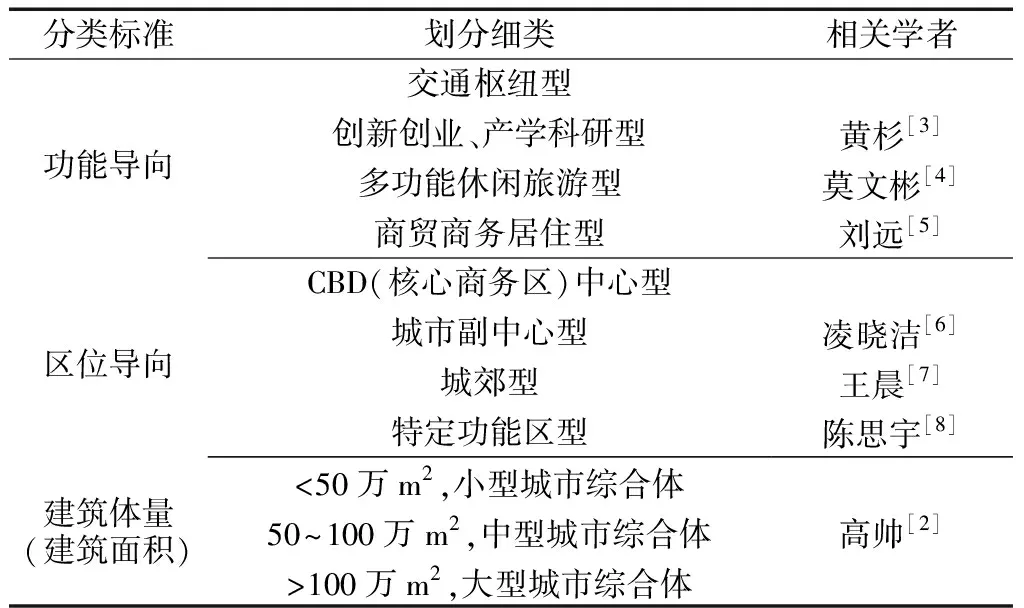

城市综合体的规划及设计根据其地理区位及功能定位的不同呈现差别化,目前对于城市综合体分类问题,不同的学者从不同研究角度提出了多种方法.陈旸等[1]对各种分类角度和依据进行整合,将城市综合体分类方法分为功能导向型和区位导向型两大类.此外,高帅[2]等提出,从建筑体量对城市综合体进行分类.表 1总结了既有文献中较为常见的三种城市综合体分类方法.目前并无相关文献及数据佐证已有方法对交通系统配置的支撑效力.因而本文试图从城市综合体的土地开发水平及市域影响力的角度,对其进行定量分类方法研究.

2 案例选取及数据准备

本文通过实地踏勘及网络数据爬取,对上海市典型城市综合体的土地开发数据加以收集.并通过问卷调查获取其活动群体的出行信息.以下对选取的城市综合体案例及数据获取进行基本的介绍.

表1 已有城市综合体分类方法综述

2.1 研究案例概述

本研究选取了上海市11个较具代表性发展较为成熟的城市综合体作为主要的研究对象.11个调查点在市域范围内分布如图1所示.

图1 上海城市综合体案例选点分布

2.2 数据准备

本研究所采用数据主要来自问卷调查及网络数据平台.城市综合体活动群体出行数据通过问卷调查获取,2011~2016年间多次开展问卷调查,受访人群为以城市综合体研究区域为目的地(D点)的出行人群,共回收有效问卷2 255份.并于2016年底单独开展了一次出行起点(O点)信息补充采集,确保平均每个城市综合体的全方式O点样本量不低于200,部分达到500~700.

本文在进行建成环境指标统计时,大多采用1 km半径缓冲区为统计口径,鉴于居民慢行可达的生活圈配置直接影响到居民的日常活动,因而在进行设施点密度指标统计时,以15 min慢行圈为统计口径(问卷获取的居民可接受的慢行时长).以五角场为例,如图2所示,以区域中心为出发点,依托实际路网条件通过密集放样和时间筛选,提取多个方向的15 min慢行可达点而后转线得到.

图2 五角场15 min慢行圈示意图

3 基于土地开发水平及辐射能力的城市综合体分类方法

土地开发水平是指土地开发强度、混合程度、及功能划分等特质综合形成的土地开发活力及城市服务能力.土地开发水平将直接影响城市综合体在市域范围的服务影响力,映射到其活动群体的相关特征上,将呈现出活动来源空间分布及交通行为的差异.因而基于土地开发水平及辐射能力的分类方法,将对精细化交通系统配置具有指导意义.

3.1 城市综合体土地开发水平评价

本研究在进行城市综合体土地开发水平评价时,选取涵盖用地开发多样性、影响城市活力的主要用地类型所占比例、公交系统配置水平、居民日常公共设施配置水平等方面的9个指标.其中用地混合度Rmix计算公式如下:

(1)

式中:pi为1 km半径圆形缓冲区用地类型i所占的用地面积比例;n为1 km半径圆形缓冲区内用地类型总数;wi为用地类型i的权重.

由于这些指标之间存在一定的相关性,因而在进行指标标准化处理之后,通过主成分分析对其进行降维处理,得到2个主成分,旋转后的因子负载矩阵如表2所示.表中,加粗字体为主成分对应的主要指标.

表2 旋转后的因子负载矩阵

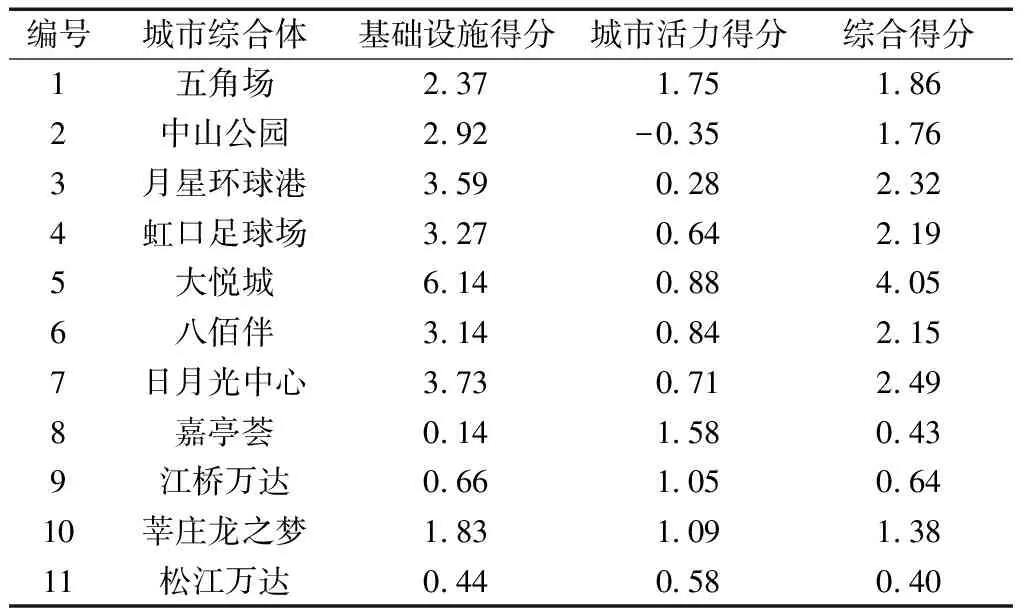

主成分1表征基础设施配置水平,主成分2表征土地开发的城市活力.两个主成分的因子贡献度分别为62.9%,21.2%,由此得到各城市综合体土地开发的两个主要成分因子得分及综合得分如表3所示.土地开发评分结果显示,城市综合体土地开发水平可以用1.5作为分界线,将其分为两类(编号1~7高水平组,8~11低水平组).

表3 各城市综合体主成分因子得分及土地开发综合评分

3.2 城市综合体市域影响力差异分析

城市综合体市域影响力,是因其丰富多样的城市功能,吸引市民来该城市综合体活动的能力,是对土地开发活力的直观反映.本节通过活动群体O点街道分布特征,对基于土地开发水平的分组结果加以辅证.

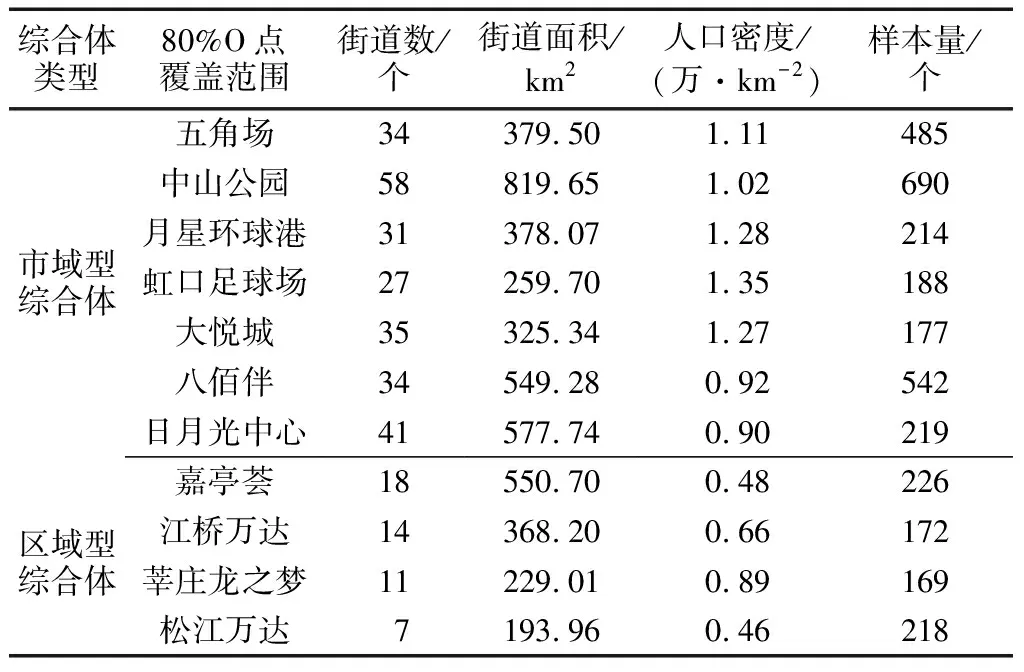

我国直辖市行政区下辖的街道拥有一定的行政级别,街道承担着市民日常出行活动重要的地域单元功能,因而以街道为统计单位,各城市综合体O点街道分布比例如图3所示.从活动群体O点街道分布特征可得,城市综合体之间辐射范围差异与3.1节的土地开发水平分组结果相吻合:一类为市域型综合体(对应土地开发水平较高组),此类综合体在市域范围内辐射面较广,跨街道辐射能力更强;另一类为区域型综合体(对应土地开发水平较低组),此类城市综合体以其所处的街道及邻近圈层的街道为主要的服务对象,辐射能力较为局限,仅在周边区域存在一定的影响力.

a 类型一:市域型综合体

b 类型二:区域型综合体

考虑到上海市市区(外环内)及郊区(外环外)街道规模存在差别,加入常住人口相关指标.表4统计的80%客流来源覆盖范围对应的各项统计指标可以看出,街道数、人口密度均存在较为明显的分界值.通过k-means聚类的方法可以得到两类城市综合体覆盖能力的平均水平:市域型综合体80%客流来源平均可以覆盖40个街道,主要辐射范围内人口密度通常不低于1万·km-2;区域型综合体的对应平均辐射水平为覆盖街道数20个,对应人口密度不超过1万·km-2.

表4 两类城市综合体80%客流来源覆盖范围统计

综上,在进行城市综合体类型定位时,可结合土地开发水平评分,及综合体预计客流来源对应的街道群人口密度.土地开发综合得分大于1.5,且潜在客流来源对应的街道群人口密度大于1万·km-2的城市综合体为市域型综合体,在市域范围内有较强的影响力,反之则可定位为区域型综合体,旨在服务周边区域.

3.3 两类城市综合体辐射范围特征分析

为了更为直观地表现两类城市综合体的市域辐射特征,对11个城市综合体的O点街道分布比例进行圈层式统计(图4),由内而外分为4个圈层:综合体所处街道,相邻圈层街道(与综合体所在街道直接接壤的街道),间隔圈层街道(相邻圈层街道接壤的外层街道),外围及远距离街道(间隔圈层街道以外的其余街道).分圈层统计结果显示市域型综合体由内至外呈倒三角式分布,综合体对远距离的街道也有较强的辐射能力.而区域型综合体则明显呈正三角式分布.

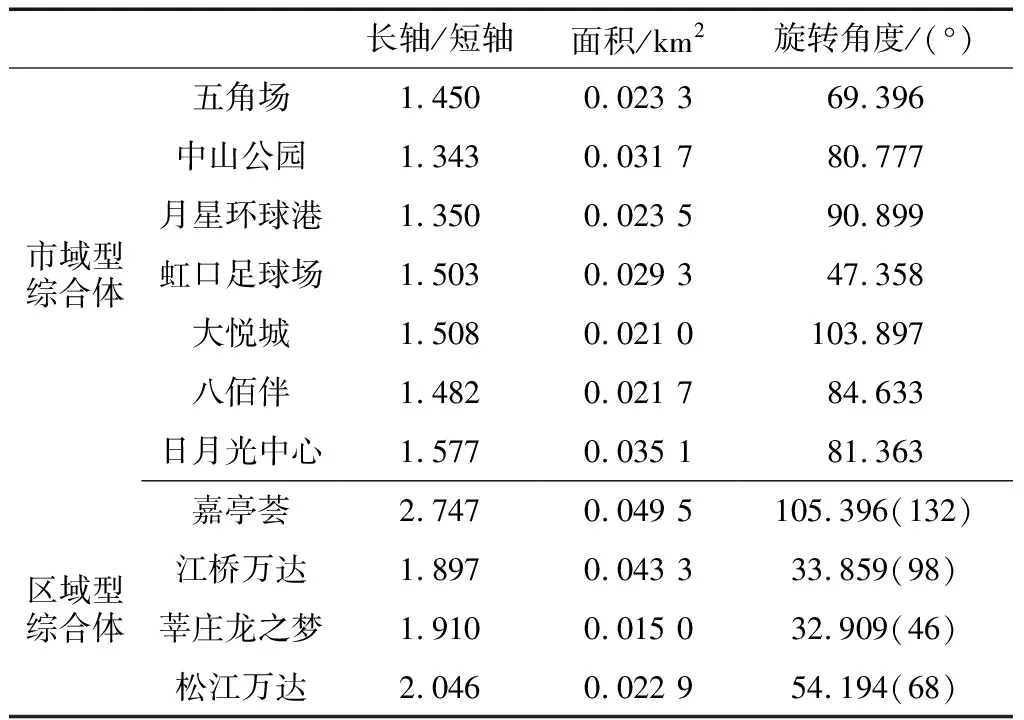

对各综合体的活动群体O点进一步进行置信椭圆的绘制及指标计算,采用一倍标准差(1σ)的精度(68.3%概率值),结果如表5所示.表中,旋转角度一列括号内数字为粗略估算的该综合体与市中心(以人民广场站为基准)的连线偏角,计量方法与置信椭圆的转角一样以正北方向为基准,顺时针旋转.置信椭圆是表征活动空间分布特性的重要方式,从概率分布的角度,体现了活动群体在空间上的分布特征.椭圆的面积大小代表了活动空间的尺度,长轴和短轴分别反映空间分布最多及最少的方向.旋转角度是指以正北方向为基准,顺时针旋转到长轴的角度.

图4 两类城市综合体活动群体圈层分布特征(以街道为单位)

表5 两类城市综合体的O点置信椭圆指标表

从面积指标可以看出,市域型的O点概率分布范围较为均衡,在0.03 km2左右,说明市域型综合体概率服务规模较为一致.同时,从信椭圆长短轴比例可见市域型综合体辐射方向更均衡(1.5左右),而区域型城市综合体方向性较强(2左右),且主要方向(除江桥万达外)大体呈向心(指向市中心)趋势,如图5所示为4个区域型综合体的出行O点置信椭圆图.

图5 区域型综合体活动群体O点置信椭圆统计图

4 城市综合体分类对于交通行为的识别效力

城市综合体因其土地开发水平参差不齐,呈现出市域范围内的服务影响力差异.因而必然对活动群体的交通行为产生影响.本节从交通方式选择及方式转移意愿切入对两类综合体进行定量分析对比.

4.1 基于综合体分类的出行方式选择模型标定

本研究基于问卷数据,及城市综合体区位特征和分类结果,通过Nlogit软件对两类城市综合体的活动群体进行出行方式选择的多项Logit模型(multinomial Logit model, MNL)标定.模型因变量为出行方式选择,选择肢设置了小汽车、常规地面公交、轨道交通、慢行4种,以慢行方式作为参照.

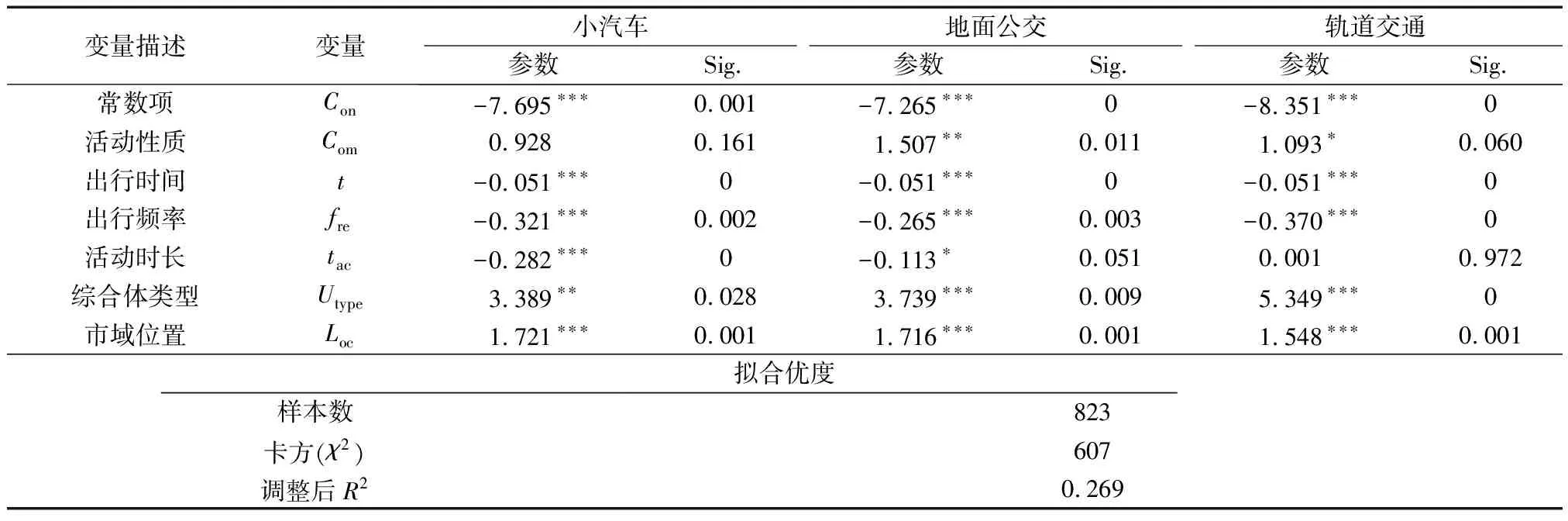

建模初期选取的参数主要分为个人属性、活动属性、综合体属性三大类.最终模型标定结果如表6所示,只保留了显著性较好的变量,经过自由度调整的优度比为0.269,且变量大多显著,说明模型拟合优度较好.

表6 城市综合体活动群体出行方式选择MNL模型标定结果

注:“***",“**",“*"分别表示在99%,95%,90%置信水平上显著.

变量参数拟合结果显示,活动本身的属性对于方式的选择有较大影响,城市综合体的通勤出行更倾向于选择公交系统,且三个机动化出行选择肢的fre(出行频率)系数均为负,说明周频率越高的综合体活动越可能选择慢行出行,其次选择地面公交.与综合体分类有效性直接相关的变量Utype(综合体类型)的参数拟合结果显示,在95%的置信水平上该参数对于各选择肢均显著,说明本文的分类方法对出行方式选择存在显著影响.Utype的系数值由大到小分别为轨道交通(5.349),地面公交(3.739),小汽车(3.389),说明市域型综合体(Utype=1)与区域型综合体(Utype=0)相比,公共交通相对小汽车出行更有优势.

4.2 私车出行群体方式转移意愿差异

对于城市综合体私车出行群体,以公共交通系统替代其原有出行方式可能性有多大?因而对小汽车出行群体进行方式转移的主观意愿调查,主要包括对停车费用增长、停车后步行时间增长、公交出行时间相较于小汽车出行时间的比例增长三个方面的容忍程度.5分制,数值越高说明容忍度越低,即对小汽车越“坚持".对两类综合体的意愿数据进行均值对比(表7),可发现大多数出行者对于放弃小汽车的态度没有明显的偏向性(即均值在3左右).步行时间意愿和公交时间意愿的sig值均小于0.05,说明市域型综合体在时间容忍度上均显著高于区域型综合体活动群体,即区域型城市综合体的私车出行群体对小汽车出行方式表现得更为坚持.

表7 两类城市综合体小汽车出行群体意愿打分对比结果

Tab.7 t-test for car travellers' willingness scores corresponding to both types of urban complexes

城市综合体类型N均值tsig.(双侧)停车费用意愿市域型603.30-1.1820.239区域型683.65市域型603.02-3.0810.003步行时间意愿(停车后步行至目的地时间)区域型683.81公交时间意愿(公交与小汽车出行时间比值)市域型603.58-2.0590.042区域型684.03

调查显示,区域型城市综合体在公交系统服务存在短板,这一短板可能使得私车出行群体“被迫"对目前的出行方式更为执着.因而对于此类综合体,当务之急是加强公共交通系统对出行群体的“吸引力".相反,市域型综合体私车出行群体对公共交通方式的转移意愿则较为积极,且既有公交水平较高,又可从私车“阻力"角度着手,例如提高停车费等[9],增加小汽车这种出行方式对出行群体的“排斥力",从而推动更多的群体向公共交通系统转移.

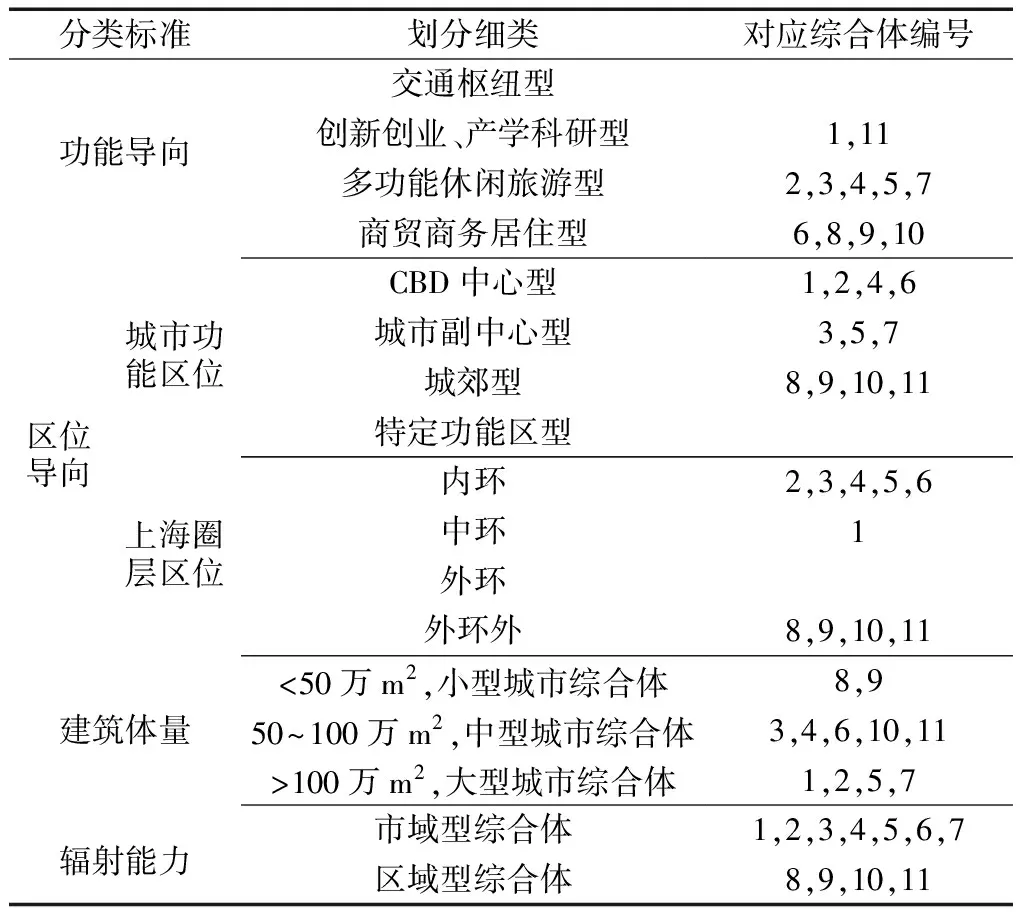

5 传统分类方法复核

本研究提出的城市综合体分类方法,在活动者交通行为和交通意愿差异方面体现出了较显著的识别效力.回顾表1的3大类现有城市综合体分类方法,将11个城市综合体案例按照现有分类方法分别进行归类,而后与本文提出的分类方法进行复核,如表8所示.表中:对应综合体编号列参照表3中各综合体案例点编号;辐射能力为本文提出的分类标准.其他分类标准来源于现有文献梳理结果.根据上海市实际情况,在区位导向类方法下增加了以城市关键快速路环线(内、中、外环)为基准的分类.

表8 城市综合体不同分类方法下研究案例对应分类结果

Tab.8 Classification results of urban complex cases under different classification methodologies

分类标准划分细类对应综合体编号交通枢纽型功能导向创新创业、产学科研型1,11多功能休闲旅游型2,3,4,5,7商贸商务居住型6,8,9,10CBD中心型1,2,4,6城市功能区位城市副中心型3,5,7城郊型8,9,10,11区位导向特定功能区型内环2,3,4,5,6上海圈层区位中环1外环外环外8,9,10,11<50万m2,小型城市综合体8,9建筑体量50~100万m2,中型城市综合体3,4,6,10,11>100万m2,大型城市综合体1,2,5,7市域型综合体1,2,3,4,5,6,7辐射能力区域型综合体8,9,10,11

经过与现有文献常见的3大分类方法复核,结果显示:城市综合体在市域范围内的区位因素对城市综合体辐射能力有较显著影响,外环是一个重要的区位分界线.这一结论在4.1节模型标定时得到了定量验证,模型中变量Loc(市域位置)在99%置信水平上显著.针对上海市非均质土地开发模式,位于外环内,且建筑体量不低于100万m2时,一般为市域型综合体;位于外环外,且建筑体量不高于100万m2时,一般为区域型综合体.

6 结语

本文提出了基于土地开发水平及市域影响力的城市综合体分类方法,将城市综合体分为市域型综合体和区域型综合体两类.并对两类综合体的辐射范围进行了特征分析.而后从交通方式选择行为角度,通过客观行为模型标定和主观意愿差异分析,定量地验证了该分类方法对于交通行为的识别效力,同时说明对精细化交通系统配置规划的指导意义.最后通过与传统分类方法的复核,提出了在实际项目中操作性更强的分类方法.在实际城市综合体项目初期规划阶段,可对城市综合体进行类型判别从而为精细化交通系统配置提出明确导向,避免规划方向的偏离.由于案例数及案例类型有限,区位及建筑体量等级的更多组合模式可能产生的综合体类型,以及分类方法对于不同城市的普适性程度,尚缺乏足够数据说明,有待进一步丰富案例集及对应数据进行后续研究.