学龄前儿童超重及肥胖与母亲孕期增重关联分析

2019-12-31叶和义张叶蕾姚慈将陶芳标

叶和义,张叶蕾,江 流,邓 虹,姚慈将,陶芳标

(1.安庆市妇幼保健计划生育服务中心,安徽 安庆 246003;2.安徽医科大学公共卫生学院儿少卫生学系/ 人口健康与优生安徽省重点实验室,安徽 合肥 230032;3.安徽省精神医学中心 安徽医科大学, 安徽 合肥 230032;4.中国疾病预防控制中心,北京 102200)

随着社会经济的迅猛发展,儿童肥胖发生在全球范围内呈不断上升趋势。儿童肥胖与成人期的高血压、糖尿病等密切相关,超重和肥胖已是全球主要的疾病负担之一,在过去的20年中,无论是发达国家还是发展中国家,儿童肥胖率均呈持续上升趋势[1]。自1980至2013年,全球成年女性超重和肥胖的发生率从29.8%上升至38.0%[2]。一项全国性的横断面调查发现,1993至2009年,我国成年女性超重和肥胖的发生率分别从10.7%、5.0%上升至14.4%、10.1%[3]。妊娠前超重和肥胖的女性容易合并慢性疾病,如糖尿病、高血压、肾脏疾病等;超重和肥胖孕妇的子代,容易出现巨大儿及儿童期肥胖,远期慢性疾病,如心血管疾病、代谢综合征、2型糖尿病等的风险明显增加[4-6]。儿童肥胖的影响因素较为复杂,本研究旨在为预防儿童超重及肥胖相关措施的制订提供参考依据,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

采用整群抽样的方法于2017年12月对安庆市城区19所幼儿园中的2 744名学龄前儿童及其家长作为本次研究的调查对象进行体格检查和问卷调查。所有研究对象的家长均了解研究内容,并自愿参与本研究。

1.2调查内容

调查内容涉及面较广,本文选取其中有关信息如下:①母亲一般情况,包括年龄、文化程度、职业类型、体型;②母亲孕期增重情况;③儿童体格检查,包括身高、体重、腰围、皮褶厚度(上臂部皮褶、腹部皮褶)、血压等。

1.3诊断标准

根据国际肥胖工作组推荐的身高标准体质量法作为儿童超重或者肥胖的判定标准[7]。母亲孕期增重为分娩前最终体重与孕前体重的差值,同时按照2009年美国国家科学院(Institute of Medicine,IOM)推荐的孕期增重的标准,提出了孕期增重的适宜范围,孕前身体质量指数(BMI)<18.5kg/m2推荐增重为12.5~18.0kg;孕前BMI在18.5~25.0kg/m2推荐增重为11.5~16.0kg;孕前BMI在25.0kg/m2~30.0kg/m2推荐增重为7.0~11.5kg;孕前BMI≥30.0kg/m2,推荐增重范围为5.0~9.0kg[8]。由此标准低于推荐增重范围者为孕期增重不足,在推荐增重范围之内者为孕期增重适宜,高于推荐增重范围者为孕期增重过高。

1.4排除标准

①因为使用激素类药物导致的病理性肥胖;②家长对于孕期等情况回忆不清;③数据存在逻辑错误等。

1.5调查方法

①问卷的发放与回收:问卷发放前,先对19所幼儿园的各班主任老师进行专门培训,培训内容为本次调查问卷的发放和回收的各个环节中需要注意的细节,培训后由幼儿园各班主任老师将调查问卷发放给儿童家长,一周后再由班主任老师将问卷收回。回收所有问卷以后,再由专门工作人员对回收的调查问卷进行审核,将填写错误和无效的问卷剔除。②入幼儿园体检:抽调多名儿童保健科医师对19所幼儿园的2 744名学龄前儿童逐一进行身高、体重、腰围、皮褶厚度(上臂部皮褶、腹部皮褶)、血压的测量。③调查问卷数据录入:使用Epi Data 3.0软件进行数据的录入,为了保证录入数据的准确性,采用双人双录入的方式。

1.6统计学方法

采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析,单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用Logistic回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1一般情况

本次共收回2 744份有效调查问卷,回收率为100.0%;经最终审核,其中有60份调查问卷部分数据缺失,故予以剔除,最终有效调查问卷共2 684份,数据有效率为97.8%。在2 684名学龄前儿童中,男童占52.3%(1 405/2 684),女童占47.7%(1 279/2 684);儿童年龄为2~6岁,平均(4.19±0.86)岁。

2.2学龄前儿童超重及肥胖的检出情况

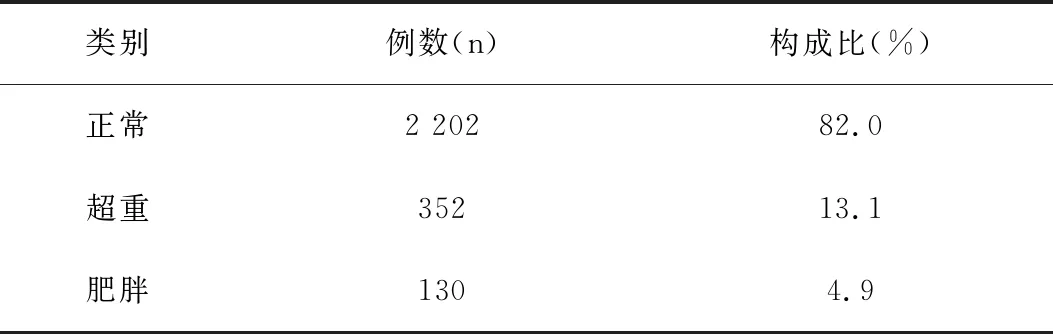

在2 684名学龄前儿童中,正常体重占82.0%(2 202/2 684),超重占13.1%(352/2 684),肥胖占4.9%(130/2 684),见表1。

表1 2 684名学龄前儿童超重及肥胖的检出率Table 1 Detection rate of overweight and obesity among 2 684 preschool children

2.3母亲孕期增重情况与学龄前儿童超重及肥胖的单因素分析

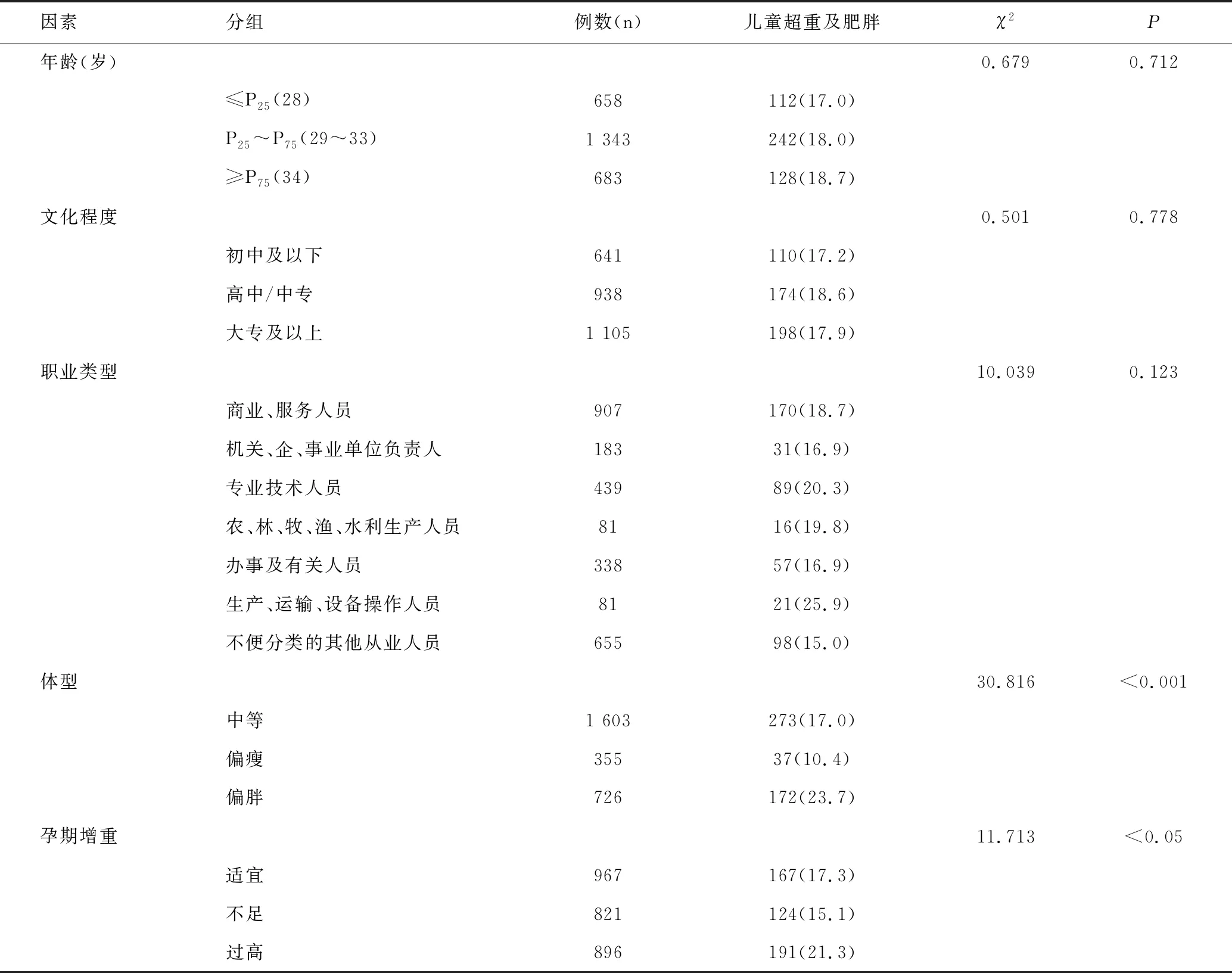

经单因素分析显示,母亲的体型和孕期增重是学龄前儿童超重及肥胖的影响因素(均P<0.05),见表2。

表2 2 684名儿童母亲情况与儿童超重及肥胖的单因素分析结果 [n(%)]Table 2 Univariate analysis of general situation and weight gain during pregnancy among 2 684 mothers [n(%)]

2.4多因素Logistic回归分析

在单因素分析的基础上,将具有统计学意义的变量引入Logistic回归分析,结果表明孕期增重过高是学龄前儿童超重及肥胖的危险因素(P<0.05),见表3。

表3 多因素Logistic回归分析Table 3 Multivariate logistic regression analysis

3讨论

3.1学龄前儿童超重及肥胖的发生情况

一项来自全球144个国家、450个具有全国代表性横断面调查结果表明,从1990—2010年,学龄前儿童超重和肥胖的世界流行率从4.2%增长至6.7%[9]。近年来,儿童肥胖症在我国发病率呈现显著上升的趋势,尤其在大城市中,儿童肥胖率已经突破20%的比例,给儿童的健康成长带来了巨大的危害。2010年中国国民体质监测数据显示,上海市学龄前儿童超重和肥胖发生率分别为15.98%和11.15%[10]。中国2013年监测数据显示,6岁以下儿童超重率为8.4%,肥胖率为3.1%[11]。本次调查结果显示,安庆市城区学龄前儿童超重及肥胖的检出率为13.1%和4.9%,均高于上述标准。因此必须充分了解学龄前儿童超重及肥胖的影响因素,并采取相应的干预措施,以降低儿童期超重及肥胖的发生。

3.2母亲的一般情况对学龄前儿童超重及肥胖的影响

儿童肥胖的发生主要受遗传和环境因素影响。本研究发现,儿童母亲体型偏胖是学龄前儿童超重和肥胖的危险因素。王晶晶等[12]研究发现,孕前超重和肥胖的妇女孕期增重超标率显著升高,且是学龄前儿童超重及肥胖的危险因素之一;父母亲保持健康体重对预防儿童肥胖非常重要[13]。本次调查显示安庆市城区学龄前儿童超重及肥胖的检出率较高,故需采取综合措施,进一步加强对家庭的健康教育,帮助其形成健康的生活方式,加强运动,均衡膳食和树立正确的养育观念。

3.3母亲孕期增重过高对学龄前儿童超重及肥胖的影响

美国波士顿儿童医院研究人员在《科学公共图书馆学卷》(PLOS Medicine)上发表了一项研究表明,母亲在怀孕期间体重每增加1kg,其子女12岁时的BMI指数就增加0.02;而且当研究人员调整出生体重的差异作为观察点时,增加的重量仍然具有统计学意义,过度的孕期体重增加将带来儿童超重或肥胖风险[14]。国内亦有相关研究显示母亲孕期增重在推荐范围内,其妊娠并发症和巨大儿发生率均显著降低[15]。

本文基于IOM指南中孕期增重标准,分析发现孕期增重过高是学龄前儿童超重及肥胖的危险因素。在母亲妊娠的过程当中,胎儿的生长发育与母体的代谢之间有着非常紧密和广泛的联系,胎儿在受到母体代谢影响的基础上不断发展和发育自身的调节机制。胎儿在孕晚期会以一生中最快的速度增加脂肪细胞的数量和体积,而且一旦形成了脂肪细胞就不会消失,这为儿童期发生肥胖奠定了基础。因此预防儿童肥胖应从孕期开始,加强围产期保健,将孕期体重控制在合理的范围,促进母婴健康。