建立完善长江经济带水资源管理体制机制

2019-12-27高复阳方晓萌

■ 高复阳/方晓萌

(中国地质大学(武汉)经济管理学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

2017年5月,习近平总书记在主持中共中央政治局第四十一次集体学习活动时指出,“推动绿色发展,建设生态文明,重在建章立制”。保护生态环境具体途径包括制定严格且严密的制度与法制、完善自然资源资产管理体制机制、加强环境监管与督察,以及落实生态环境损害赔偿制度等,其中强调应关注大气、水、土壤污染等突出问题,加大环境污染综合治理[1]。据此,在习近平总书记“绿色治理”观下,优化完善长江经济带水资源生态环境管理体制机制,构建“统一协调、权责明晰、手段多样”的水生态环境保护大格局,将为长江经济带绿色发展提供有效支撑。

相关学者研究表明,长江经济带水生态环境具有区域异质性。依据《生态环境状况评价技术规范》(HJ/T 192—2015)对水源涵养指数的指标选取及评价方法,测算发现长江经济带水源涵养的丰贫程度不一。其中,下游(除浙江外)大部分地区水源涵养贫瘠,中游地区的中心城市水源涵养指数较低,上游部分地区水源涵养状况相对较好(辜寄蓉等,2017)[2]。李焕等(2017)通过设计长江经济带水资源人口承载力系统动力学模型,预测2030年水资源需求将上升明显,水资源人口承载力上限已没有处于第一等级的地区,并且东部面临水资源人口承载的压力较西部大[3]。汪克亮等(2017)经实证检验发现,长江经济带在工业节水上存在上升空间。下游地区凭借其经济规模、技术水平、工业内部结构等优势,在绿色水资源效率指数上明显高于中游和上游地区[4]。当前,水资源在供给和需求上的矛盾将日益严重,城市间水生态文明程度差异明显(任俊霖等,2016)[5]。另外,由于水资源的流动性、分散性、季节性特点,使得水资源管理活动成本较高且涉及众多利益用户,政策和规划决策将更严格且多样化(Biswas & Asit,2004;Brown et al,2015)[6-7]。可见建立完善长江经济带常态化水资源管理体制机制,对长江经济带水资源管理体系的完善具有十分重要的意义,并有助于丰富绿色生态文明理论。

1 长江经济带水生态环境形势不容乐观

1.1 流域水质仍有待改善

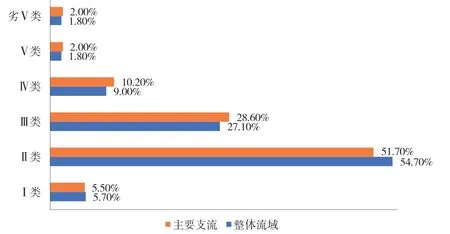

中华人民共和国生态环境部调查数据显示,2018年长江流域Ⅰ~Ⅲ类水质断面数占比为87.5%,较2017年提高了3个百分点;劣Ⅴ类水质占比为1.8%,较2017年下降了0.4个百分点。尽管长江流域水质总体基本保持稳定,但主要支流水质污染问题突出,Ⅰ类及Ⅱ类优良水质占比不及长江流域整体情况(如图1所示)。以湖北省为例,境内长江支流四湖总干渠、通顺河、府河、竹皮河等多年来水质为Ⅴ类、劣Ⅴ类,虽然近年来湖北省加大了综合整治力度,严格实施跨界断面水质考核,部分重污染河流水质呈现好转态势,但总体上这些流域污染未得到根本解决,水质仍然较差,跨界纠纷依然突出。

图1 2018年长江流域及主要支流水质状况

1.2 饮用水源安全隐患较多

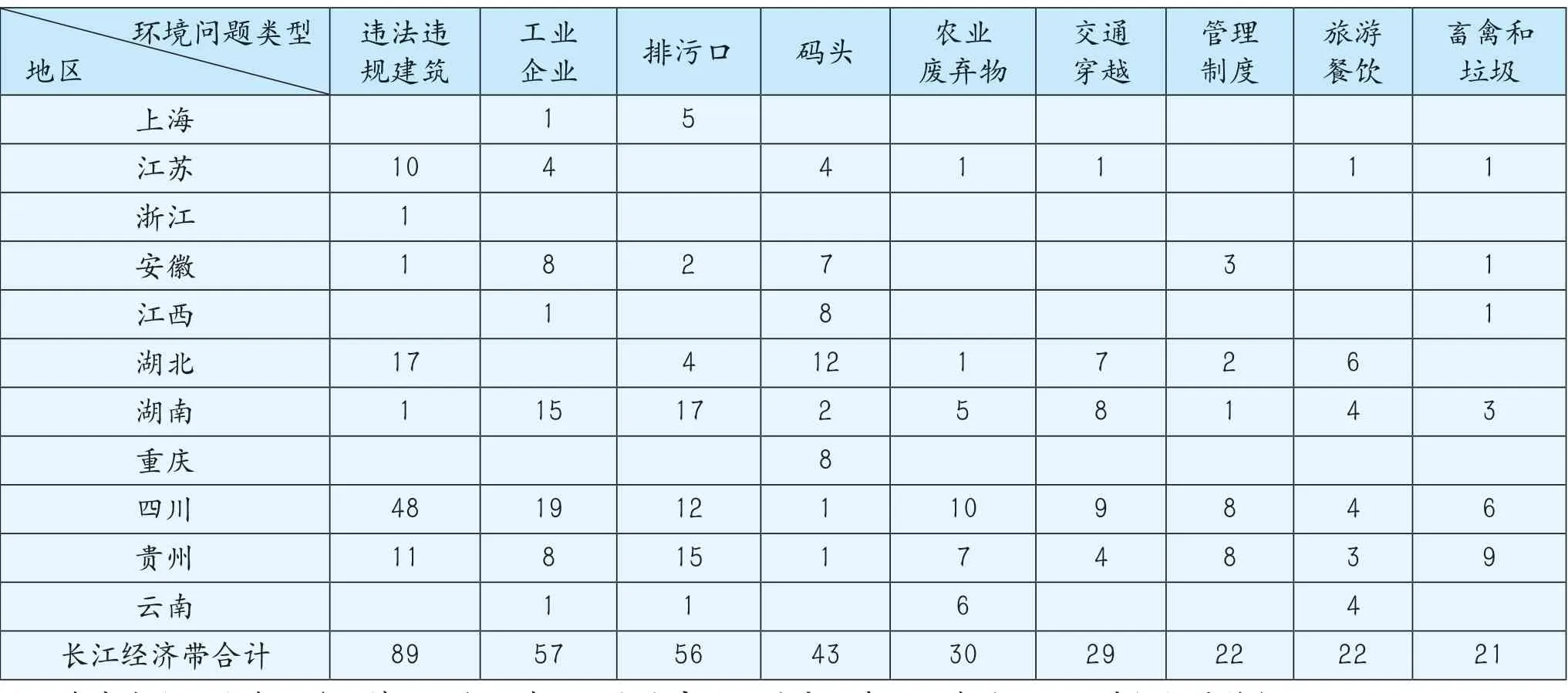

长江经济带各类取水、排水口的设置错综复杂,对饮用水源地的环境安全有所影响。如表1所示,2017年长江经济带共登记饮用水水源地环境问题清理整治369项,其中,整治水源污染类型中较多的为违法违规建筑、工业企业以及排污口,9省2市水源污染问题的影响因素各有差异。例如,江西省水源污染问题中码头污染比重较大,四川省违法违规建筑占比较高。此外,备用水源地建设较为滞后,对于已划定的备用水源地,其中很大一部分未配套建设取水、供水相关设施,一旦长江取水口被污染或发生安全风险事件,将对城市供水造成极大影响。长江经济带农村地区沟渠、塘堰普遍受到农业废弃物、畜禽和垃圾等污染,并且仍有部分农民长期饮用矿化度超标的苦咸水,导致身体功能出现障碍。

1.3 水生态系统破坏严重

长江经济带沿岸工业园区分布密集,主要排污企业集中在化学原料及化学制品制造业、造纸及纸制品业、黑色金属冶炼及压延加工业。长江、汉江干流沿线半数以上的工业园区以化工为主导产业,形成“化工围江”的局面。产业布局的不合理,使得长江经济带在发展过程中隐藏着较大的环境风险。在自然保护区、饮用水水源保护区内的码头港口储运和船舶运输运行突发性污染事故风险增大。例如2004年2月由于川化二厂装置故障引起的四川沱江特大水污染事故,2012年2月由于卸载苯酚货船发生泄露造成的镇江水域污染事件等,对长江水源地水质、水生态系统造成严重破坏,也给沿江居民生活与生产造成不利影响。由于长江经济带超标污染物排放以及渔业的非法捕捞、过度捕捞,水生态系统不断分割、萎缩,进一步造成浮游植物密度有所下降以及鱼类群落的结构稳定性不足,形成恶性循环。其中表现最为明显的是物种多样性遭到威胁。例如,白鳍豚、江豚、鳗鲡、胭脂鱼、中华鲟等珍稀物种难寻踪迹。此外,由于人类活动造成的外来鲟鱼的流入,导致原始野生鲟鱼基因污染,野生数量逐渐降低。

表1 2017年长江经济带饮用水水源地环境问题清理整治情况统计(单位:项)

1.4 水生态自我修复功能减弱

农业面源污染是造成长江全流域首要污染物总磷超标的重要原因。例如大量畜禽粪便、污水垃圾未经有效处理直接排入水体,以及农药、化肥的大量使用形成了大面积的农业面源污染。《中国统计年鉴》数据显示,2017年长江经济带9省2市化肥施用总量为2077.26万吨,较2000年增加了16.96%。其中,安徽、湖北、江苏三地2017年化肥施用量均超300万吨,进一步加剧了巢湖、东湖、太湖等水体的富营养化,导致部分水域水体自净功能丧失。其次,近年来城镇化发展迅速,但并未及时匹配相关网管建设和配套设施,使得雨污合流问题比较突出。很多城市污水从支流汇入长江,严重影响长江水体的自我修复功能。此外,国家林业和草原局公开数据显示,截至2016年年末,长江中下游地区湖泊湿地面积共计105万公顷,较中华人民共和国成立初减少了59.30%。由于湿地围垦、污染排放、基建占用等问题导致长江天然湿地面积锐减,使得湿地生态系统中水源涵养能力衰退,部分区域动植物栖息地功能丧失,严重影响水生态自我修复功能与水环境承载力。

2 完善长江水生态环境管理体制机制刻不容缓

在长江经济带水生态环境管理中,环保、水行政、住建、交通(港航)、农(渔)业等行政部门都负有相应职责,呈现“九龙治水”的局面,政府统筹不够或者部门配合不密切,就会造成监管不力的严重后果,引发生态环境风险。当前,长江水生态环境管理机制问题主要体现在以下方面。

2.1 跨区域的水环境污染纠纷时有发生

近年来跨界河流的涉水纠纷不断,长江经济带的涉水矛盾集中在上下游之间,并且几乎每个地区既是排污方又是被污染方。涉水纠纷涉及范围较

广、问题类型较多。一是水量的问题。上下游之间针对水资源的争水矛盾时常发生。二是上下游水污染纠纷问题。如湖北省长江干流入境断面总磷超标,导致长江宜昌段总磷考核达不到国家要求。又如湖北省境内的通顺河、四湖总干渠等跨市界河流污染纠纷突出,部分地方政府甚至通过放闸拦水等措施截断流水,导致河流自净能力下降。三是上下游生态补偿问题。目前我国在跨行政区的补偿机制方面政策还十分薄弱,如下游为确保饮用水源安全,需要上游不开发或减少开发,但与之配套的对上游地区的生态补偿制度尚未建立。

2.2 缺乏统管部门与分管部门的协调机制

水生态环境保护除环保、水利等主要责任部门外,还涉及发改、国土、交通、住建、农业、卫生、林业等多个辅助部门。在实际运作过程中,虽然针对不同专项生态环境问题成立了诸如领导小组、工作专班等机构,但大多是临时性的、应急性的机构,缺乏统一的制度化保障。例如在区域统一用水、跨区域水源调配等问题上,容易形成较为分散且各自为营的管理方式,各个部门之间的协调制度以及合作机制还不完善(秦腾等,2018)[8]。

2.3 水生态环境保护的市场机制还不健全

目前,水生态环境补偿资金中主要来源为中央对地方的纵向转移支付,对于地区内部以及跨地区的生态补偿案例较少,水生态环境补偿资金中出现“纵多横少”的局面,不利于经济利益与生态责任的统一(王树华,2014)[9]。此外,在水生态环境保护工作方面还是以政府行政命令为主,重行政管制手段,缺乏相应的市场化激励机制。就长江经济带而言,水资源市场化、水权改革、排污权交易以及上下游水生态补偿等市场化机制都还处于试点或研究阶段,对于水生态环境保护工作的迫切需求尚不能完全适应,水生态环境保护的市场机制还不健全。

2.4 环保机构编制和能力建设仍显不足

作为水生态环境保护工作的统筹协调部门,环境保护行政主管部门机构能力严重不足,“小马拉大车”现象严重,人员队伍长期处于超负荷运转的状态。其中,由于现存管理体制的不够完善且创新不足,使得地方环保部门在执法过程中也受到诸多干扰。同时,水生态环境治理经费捉襟见肘,无法满足长江大保护需要。如长江中下游水污染防治规划中,湖北规划项目总投资达155.44亿元,单纯靠地方环保部门难以推动,规划实施和考核压力巨大。

3 建立常态化管理体制机制的对策建议

3.1 建立健全长江水生态环境保护“五统一”机制

一是统一规划。针对长江流域的水生态环境质量状况和污染特征,统一组织编制流域污染防治规划,科学制定区域水生态环境质量改善目标、污染防治措施和确立重点治污项目的同时,需重点考量区域环境承载力、社会经济发展现状以及城市治理联动水平等影响因素。二是统一标准。统一制订长江经济带地区水环境功能区、饮用水源保护区、流域内污染物排放、建设项目环境影响评价准入等标准。三是统一监测。统一推进长江流域水质监测网络和自动站建设,提高流域水环境质量监测能力,实现流域内监测信息共享,统一流域内水环境监测信息审核发布机制。四是统一执法。统一推进长江流域重点污染源在线监测系统建设,统一组织开展流域污染专项整治活动,负责流域内环境执法。针对具体的环境保护事故进行统一监督调查,广泛讨论并提出严格的处理意见。五是统一调度。负责长江经济带内跨行政区的流域污染综合协调,建立联席会商制度,预防和处置跨行政区域的水污染事件。

3.2 全面推行并严格落实河长制管理机制

在长江经济带地区全面推行河长制管理机制,是解决中国水污染问题的有效举措和完善水资源治理体系的制度创新,主要通过监督和管理治理水污染从而改善水质。具体按照中办、国办《关于全面推行河长制的意见》,将沿线相关支流细化分解,全面落实“河长”的主体责任,进一步深化水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治与治理以及水生态修复等具体工作安排。同时,建议在国家层面实行长江流域河长制,由国务院相关领导任长江流域的总河长,综合协调长江流域水生态环境管理工作。

3.3 进一步完善水生态环境保护部门协调机制

依据水生态环境保护项目实际情况,将相关部门现有的相对分散的管理模式转变为相对集中管理模式。借鉴国外水资源协调机制,重点在流域水资源统一管理以及城市水务一体化管理上达成有效沟通(沙景华等,2008)[10]。建立水生态环境保护方面的议事协调机构如水环境保护委员会,由环保、水利等相关行政管理部门参加,定期举行联席会议,统一解决水环境保护管理中出现的各种问题,建议以政府规章或立法的方式对议事协调机构的职能地位予以规定。

3.4 建立长江流域水环境与水资源的综合管理体制

整合环境保护部门和水利部门的监测网络,整合水利部的长江流域管理机构和环境保护部区域督查中心相关职能,加强长江流域水质、水量的综合监管,统一负责本流域的水资源分配、水资源开发利用、水环境管理工作。其中,在具体水环境及水资源项目治理上实施动态监测以实现控制治理风险的目标(刘芳和孙华,2012)[11];借鉴国外水资源评估、规划与管理体系,设计符合长江经济带的水环境与水资源的综合管理体制机制(如图2所示)。

图2 水资源的评估、规划与管理体系

3.5 构建责权明晰的水生态环境保护治理体系

相关政府部门出台的多项关于环境监测的指导意见与试点方案等均强调理顺权责、统筹规划的重要性。其中,长江经济带水环境保护治理中更应该划分各部门的权责,通过建立权责清单使执法过程、项目实施过程更高效。为此,在强化地方政府及其相关部门对流域环境管理责任落实的同时,着力构建一批相对独立、权责一致、有效协同配合的流域环境管理和行政执法机构,进一步建立健全新型环保治理体系,使其达到条块结合、权责明晰、各司其职、协调共享、权威高效、保障有力的作用效果,最终实现长江经济带水资源管理的常态化机制,促进水生态环境质量明显改善。

3.6 创新应用市场化经济管理手段

由国家在长江经济带开展跨界断面水质考核及生态补偿试点,根据长江流域跨界水质断面达标和污染物浓度情况,通过对上游实行扣减转移支付或财政资金等措施,充分调动各级地方政府“用好水、护好水、治好水”的积极性和主动性。同时,进一步优化完善水资源开发的市场化管理,创新推动长江流域的排污权交易、水权交易等工作,利用市场化手段引导社会公众共同参与长江经济带水生态环境保护工作。