西汉成帝延陵考古勘探调查简报

2019-12-27陕西省考古研究院咸阳市文物考古研究所

陕西省考古研究院 咸阳市文物考古研究所

延陵是西汉第九位皇帝汉成帝刘骜的陵墓,位于今陕西省咸阳市周陵街道办严家沟、马家窑村一带。延陵陵区西与汉昭帝平陵陪葬墓区相接,东北与汉平帝康陵为邻,东与严家沟战国秦陵交接,部分叠压在秦陵园上(图一)。随着大遗址保护工程的展开,陕西省考古研究院与咸阳市文物考古研究所联合组成考古队于2011年3月至2012年7月,对延陵陵区做了全面的考古调查与勘探。此次勘探基本厘清了延陵的范围、布局、陪葬坑、陪葬墓的分布等,为大遗址的保护提供了准确翔实的基础资料。

图一 西汉延陵地理位置示意图

一、地层关系

延陵陵区地处咸阳原南部边缘,地势北高南低。修建陵园时陵园区域地面经过修整,尤其是南部,在地势低下处填土夯打垫高,垫土厚1~2米。以延陵东南外凸部分北园墙西段及陪葬坑YDK3为例说明。

延陵东南外凸部分北园墙西段残长243、宽约3.5米。其中西端73.4米紧贴严家沟战国秦陵园外陵园南墙北侧,两墙的走向基本一致,二者夯土宽度合在一起达到6.5米。延陵园墙修建时并未直接利用秦陵园墙,而是对其做了平整,重新开挖基槽夯筑,有一段紧贴后者,部分打破秦陵园墙。现以此段园墙西端向东5米处的勘探剖面说明如下(图二):

①耕土层,厚0.2米,土色灰褐,土质松软,包含有大量植物根系等。

①层下为浅黄色生土。

严家沟战国秦陵园南墙和延陵陵园东南外凸部分北墙均在①层下,打破生土。秦陵园墙夯土位于南侧,宽约3、残高约0.4米,土色黑褐,土质坚硬,夯层清晰,厚6~8厘米;延陵园墙夯土位于北侧,宽3.5、残高0.8米,为黑褐色五花夯土,土质坚硬,夯层清晰,厚0.06~0.08米。二者基槽开挖深度不同,夯土颜色略有差异,较容易区别。

帝陵陪葬坑YDK3位于帝陵陵园内北墓道与北门阙中轴线东侧,地层关系如下(图三):

图二 陵园东南外凸部分北园墙勘探平、剖面图

图三 YDK3勘探平、剖面图

①耕土层,厚0.3~0.5米,土色灰褐,土质松软,包含有大量植物根系等。

②晚期堆积层,距地表深0.3~0.5、厚0.7~0.9米,土色浅黄褐,土质较软,包含有少量草木灰及瓦片等。

③垫土层,距地表深约1.1~1.3、厚约3.3~5.6米,土色黄褐,土质较硬,较为纯净。该层是修建陵园时为了提高陵园内垫土而形成的。

④踩踏层,距地表深4.5~6.8、厚约0.2~0.3米,土色黑褐,土质坚硬,包含有沙粒、草木灰、瓦砾等。该层为陵园初建时踩踏形成。

⑤黑垆土层,距地表深约4.5~7.1、厚0.5~0.9米,土色黑褐,土质较硬,包含物较少。

⑤层下为浅黄色生土。YDK3开口于②层下,打破③、④、⑤层及生土,开口距地表深1.1米,由此分析,此坑应为陵园建成后修建的。

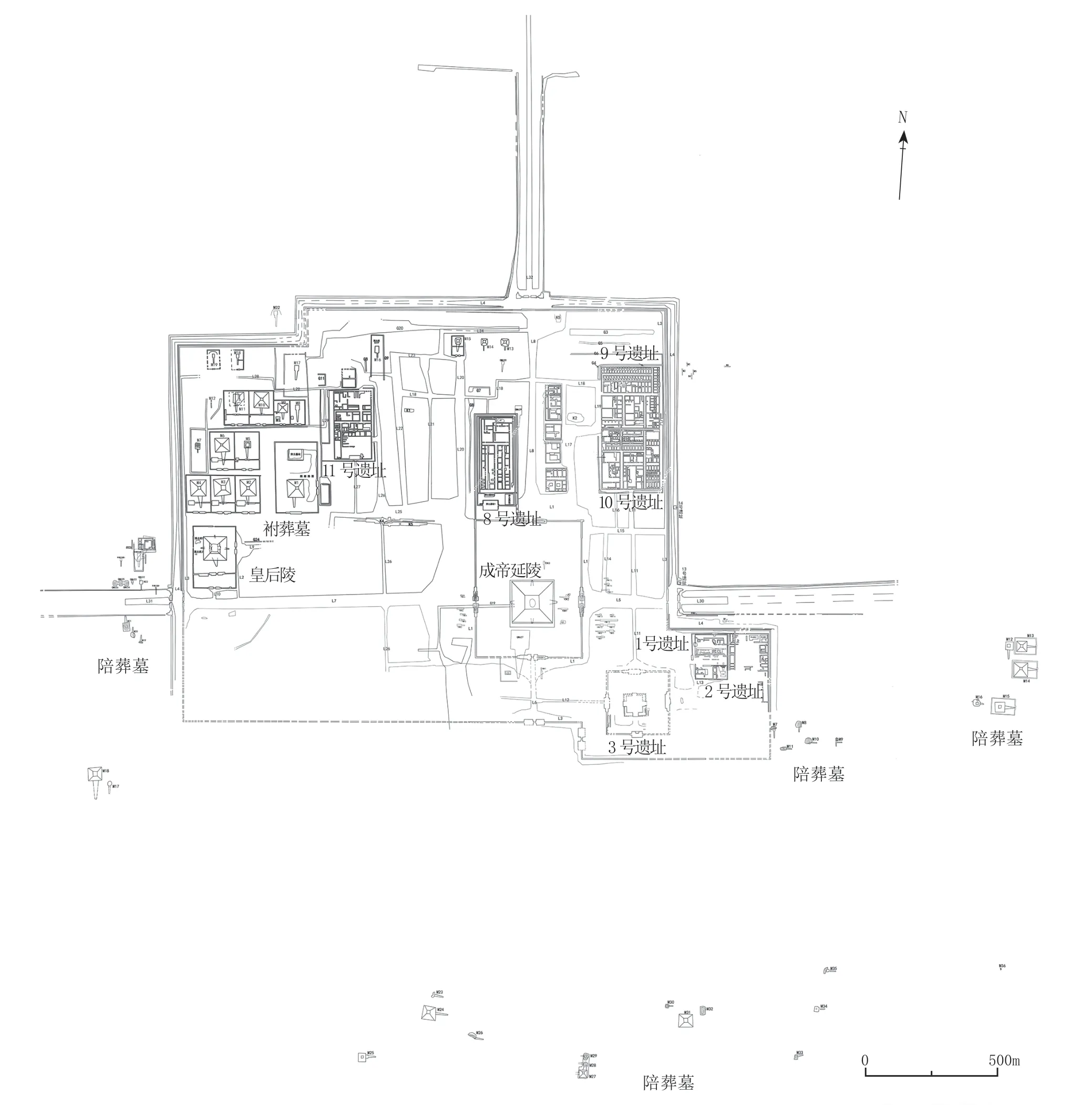

图四 延陵陵区遗迹分布图

二、陵区遗迹及布局

陵区由陵园与陪葬墓两大部分组成,以陵园为中心,陪葬墓主要分布在陵区南部、东南部。其范围东西约4.5、南北约4千米,总面积约18平方千米(图四)。

(一)延陵陵园

延陵陵园是指外壕沟、外墙垣包围形成的一个区域空间,包括汉成帝陵园、皇后陵园、建筑遗址、外藏坑、祔葬墓。陵园以帝陵陵园为中心、以四条神道为界线划分大致的功能区域。陵园整体可分为六个区域—帝陵陵园、皇后陵园、东南部建筑遗址区、东北部建筑遗址区、西北部祔葬墓区、西南区域。

1.外园墙、围沟

勘探调查证实延陵园墙现地面已无存,均掩埋于地下。当年修筑园墙时下挖约深1米的基槽,打破黑垆土,然后在基槽内筑夯墙。现存夯墙距现地表深0.4~0.9、残高0.4~1.3、墙宽3.5~3.8米,夯土坚硬致密,层厚0.06~0.08米。钻探得知墙两侧有瓦片堆积,推测墙体上原有瓦顶或墙内外有廊道。

勘探发现延陵陵园由于避让其西北处平陵的陪葬墓与东边的战国秦王陵,其平面形制为东西向不规则长方形,西北角内收,东南角外凸。由于形状不规则,四侧园墙均不在一条水平线上,都可分为两或三段。北园墙西侧内收的一段长482米;中部及东侧的一段较长,为1338米;东南角外凸部分北墙长390米;全长2210米。其中主体长1820米。西侧园墙亦有三段,北侧内收部分的一段较短,长140米;中部及南侧的一段较长,为1394米;东南角外凸部分西墙长141米;全长1675米。其中主体长1534米。南园墙西段保存较差,复原长度1500米;东南角外凸段长710、全长2210米。主体长1820米。东园墙北段保存较好,长1186米;南侧外凸的一段长486、全长1672米;主体长1531米。根据西汉帝陵均为长方形陵园的考古资料,排除其西北角内收与东南角外凸的因素,恢复延陵陵园主体边长应为北园墙1820、西园墙1534、南园墙1820、东园墙1531米。

陵园共设五座门,主体部分四面园墙正对帝陵陵园门阙位置各设一门,东南外凸部分西墙设一门。以西门址为例,位于西墙的偏南部,门址平面南北通长82.3、宽4.2~4.7米。门道位于门址中部,宽约3.5米。门址夯土距地表深0.6~1、残高0.9~1.2米。门址周边1~1.5米范围及门道内堆积有大量汉代瓦片。

围墙之外有内外两重壕沟环绕,南围沟已破坏,西、北、东三面均有保存。内围沟距陵园外墙3~3.5、宽2~3、深2.5~3米,两壁较直,截面呈“U”形。沟内填土呈黑褐色,底部淤层明显。外围沟距陵园墙35~43、宽2.5~3、局部宽10~17、深3~6米。两壁竖直,截面呈“U”形。沟内填土呈黑褐色,土质松软,包含有草木灰和瓦片等。

2.帝陵陵园

帝陵陵园位于延陵陵园东南部,平面形制为南北向长方形。封土四周环绕夯筑园墙,南北长517.7、东西宽403.5、墙厚约3.2~5.3米。今地表已无园墙遗迹,掩埋于地下,墙体距地表深0.5、残高2.2~2.4米,夯层硬而致密,厚0.08米。园墙没有基槽,直接夯筑于地面上。园墙四面正对封土处辟四门,以东门阙为例,其形制为以门道为轴线的南北对称的“三出阙”,门阙基址为一个整体,南北通长112.4、宽约11~23、门道宽约6米。南侧夯土台基残长46.7、宽约8、高约2米;北侧夯土台基残长27、宽约7.5 、高约1~2米。园墙四角处均加宽,最宽处为6.5米,推测应有角阙之类的建筑设施(图五)。

帝陵封土位于帝陵陵园偏南部,呈覆斗形,底部边长156~159、顶部边长52~54、高26~27米。封土顶部略偏南位置有塌陷形成的锅底状坑。封土底部四周向外延伸出较平缓的台面,宽约4.2~8.7米,封土高度就是以此台面为基准测量所得。

帝陵的墓葬形制为四条墓道的“亚”字形竖穴土圹墓,墓室位于封土下。封土四面正中各有一条斜坡墓道,平面呈梯形。南墓道封土外部分长约3.27、南端宽4.1、靠近封土处宽约4.8米。墓道开口于陵园垫土层下,打破踩踏层、黑垆土层及生土,距地表深17米。墓道底部为斜坡状,距地表深17(南端)~18(靠近封土处)米。西墓道封土外长约5.7、西端宽5.8、靠近封土处宽约7.6米。北墓道封土外长约3.3、北端宽4.5、靠近封土处宽约5.3米。东墓道封土外长约15、东端宽6、靠近封土处宽11.6米。墓道内填土为红褐色五花夯土,土质坚硬,包含有大量礓姜石颗粒。墓道底部有一层踩踏面,厚约0.1~0.2米,土色灰褐,土质坚硬,呈层状,土层中有明显的黄褐色水锈,包含有沙粒、草木灰、瓦砾等,为陵园初建时踩踏形成。由于封土过厚勘探困难,墓室情况不明。

图五 帝陵及东南外凸部分遗迹分布图

帝陵陵园内共发现3座外藏坑,编号为YDK1~YDK3。K1、K2分布在东墓道与东门阙中轴线南北两侧,K3分布在北墓道与北门阙中轴线东侧。外藏坑平面呈长方形,由斜坡道和坑体两部分组成。通长17.4~37.5、宽1.5~5.3、坑体深约4.4~9.2米。坑内发现红烧土、木炭,坑底通常有白色板灰痕或漆皮痕迹。外藏坑均开口于晚期堆积层下,打破陵园垫土层、黑垆土层和生土,开口距地表深1.1~10.4米,K3开口较深,应是早期修建的,K1、K2开口较浅,应是陵园建成后修建的。

3.皇后陵园

皇后陵园位于延陵陵园西部,西距西园墙35米,东距汉成帝陵园886米。陵园平面呈南北向长方形,四周有夯墙围绕,园墙南北232.2、东西163.2、厚1.3~2.6米,现地表已无存,墙体距地表深1~1.1、残高0.8~1.2米。东、南墙筑有门阙,为二出阙,北、西墙有门道无阙,以南门阙为例,东、西两部分以门道为中轴线对称分布,通长约60、宽约4.8~7.2、门道宽约3.3米。门阙周边及门道内距地表深0.5~1米有大量瓦片堆积。

陵园南部有一道宽2.2~3.4米的东西向隔墙将陵园分隔为南、北两个院落,中部偏东辟有二出门阙,作为南、北院通道。南院东西163.2、南北51.2米,在其西北和东南分别发现有建筑基址。北院东西163.2、南北181米,后陵封土坐落在北院正中位置(图六)。

皇后陵封土呈覆斗形,底部边长约87、顶部边长23~25、残高约21.5米。封土东、南、西三面距顶部2.5米处内收成台,台面宽约2~3米。封土顶部散落瓦片。

皇后陵墓形制为四条墓道的“亚”字形墓,墓穴位于封土下。封土四面正中各一条斜坡墓道,从墓道平面看,南墓道东边为直边呈直角梯形,其余均为梯形。暴露在封土外的长度以南墓道最长,长23、南端宽2.7、与封土相交处宽15米,墓道开口距地表深南端1.5、封土相交处3.8米,墓道深0~6.4米。东墓道长8.3、东端宽2、与封土相交处宽3.4、距地表深3.5~7.8米。北墓道长5.3、北端宽1.8、与封土相交处宽2.4、距地表深4.5~6米。西墓道长9.4、西端宽2.6、与封土相交处宽4.5、距地表深4.5~8.3米。墓道内填红褐色五花夯土,土质坚硬,夯层厚约0.2米,夯土内包含大量礓石粒。

4.延陵内的袝葬墓

延陵内袝葬墓分布在西北部、北部,该区域共有墓葬19座,现存封土的13座。这批墓葬东西向排列,共有4排,其中由南向北第一排4座,均有封土和夯筑的园墙;第二排3座,均有封土,东侧2座有夯筑的园墙,西端1座以围沟环绕;第三排5座,现存封土的3座,东侧4座有夯筑园墙,西端1座以围沟环绕;第四排7座墓葬分布在延陵北园墙附近,从陵园西北角沿北墙向东延伸到帝陵北神道附近,其中有夯筑园墙的3座,其余皆以围沟环绕。

5.外藏坑

除帝陵陵园内发现3座外藏坑外,帝陵园墙周围还发现17座外藏坑。其中南侧1座,西侧5座,东侧11座,编号YWK1~17。南侧外藏坑为南北向,西侧、东侧外藏坑为东西向。除YWK5为竖穴方坑外,其余外藏坑均由斜坡道和坑体两部分组成,斜坡道全部位于靠近帝陵陵园一端。斜坡道长11~27.9、宽1~3.9、距地表深1~8.4米;坑体长3.4~65.5、宽2.6~7、深7~8.4米。坑底多见板灰或红色漆皮。

6.建筑遗址

延陵陵园内共发现14处建筑遗址,其中帝陵东侧、陵园东南凸出部分布着1~3号建筑遗址,帝陵陵园北侧分布有5座建筑遗址,其中帝陵北神道东侧由南向北分布有4、5、6、7号建筑遗址,8号建筑遗址分布在北神道西侧。陵园东北部分布着9、10号建筑遗址。11、12号建筑遗址分布在陵园西北部、袝葬墓区东侧。13、14号建筑遗址位于陵园东墙外。下面重点介绍几处性质较清楚的建筑遗址。

1号建筑遗址平面呈南北向长方形,为独立院落结构,南北长175、东西宽122~125米。遗址有墙垣环绕,墙宽2米,墙外有壕沟半包围状围绕,墙内有北、中、南三组建筑,中部建筑将其分隔成南、北两个院落。北院宽约19、南院宽约33米。

2号建筑遗址位于1号遗址东侧,西距1号建筑遗址8米,东距陵园东墙5米。遗址平面呈南北向长方形,南部被砖厂取土破坏,南北残长297.5、东西宽147米,是以居室为主的院落型结构。地表散布大量汉代板瓦、筒瓦残片以及陶水管残块、柱础石等建筑材料。钻探时在1号遗址中部提取出残封泥1件,残长2、宽1.5厘米,隶书“□库”(图八,3)。1、2号遗址可能与园寺吏舍或园省有较为密切的联系。

3号建筑遗址位于帝陵东南,西北角距帝陵陵园东南角100米。是一座以中心建筑为核心的大型院落遗址。中心建筑平面基本呈正方形,边长60.8~62.9米,四面正中向外凸出长方形夯土基址,长12~15、宽18~20米,推测其应为建筑的四面台阶(图五)。中心建筑四周围绕墙垣,平面呈正方形,边长238~239、墙宽3.4~5.2米,四墙正中各有一座门址。在3号遗址附近采集到不少四神空心砖及铺地砖残件,故推测此处是陵庙遗址。

8号建筑遗址位于帝陵北神道西侧,与帝陵北园墙相连,平面为南北向长方形,长389.2(西)~392(东)、宽161.8米。该遗址是四进院落、四重围墙的复杂结构。第一进院落为东西向长方形,东侧有一门址,第一进院落与第二进院落之间的西侧有一大型夯土台基,东西向,长56、宽36.1米,其外北、西、东侧均发现有鹅卵石散水。第二进院落的东侧与北侧分布有夯土台基两座。第三进院落为南北向长方形,内有南北向排列的房间四组,每组间数、形制不一。第四进院落位于遗址北端,其空间亦可分为四组。根据其布局,我们判断此处为寝园遗址,南侧相对独立的第一、第二进院落即寝殿,北侧具有可供居住和储藏居室多间的第三、第四进院落则是便殿。

9号建筑遗址位于延陵陵园东北部,由围墙、门址、巷道、居室建筑组成,平面近正方形,为大型封闭式院落,南北225.8、东西218.2米。10号建筑遗址位于9号遗址南侧,由围墙、巷道、居室建筑组成,平面呈方形,南北219.3(东)~221.2(西)、东西218米。遗址内院落、房间大小不一,数量众多,可分为若干区、组;同区、组内房间形制相同、大小相当。《汉书》记载班倢伃“至成帝崩,倢伃充奉园陵。”[1]我们推测9号遗址是“夫人居址”。

7.陵园内道路

延陵的道路系统包括神道、徼道、司马门道及其他道路。

(1)神道是指帝陵陵园四门到相应的外陵园四门之间的道路。东神道长308、宽约36~55米,踩踏层距地表深0.6~1、厚约0.1~0.2米,土色灰褐,土质坚硬,内含炭屑、瓦砾、沙石粒等。南神道长约220米,现仅存南段,残长103、宽约18~48米。道路自北向南呈缓下坡状,踩踏层距地表深0.7~1、厚约0.1~0.15米,层状结构,土色灰褐,土质坚硬。西神道长1085、宽约38~50米,踩踏层距地表深0.4~1、厚约0.05~0.1米,层状结构,土色灰褐,土质坚硬。东、西段踩踏层较厚,中部较薄。北神道长765、宽约23~40米,踩踏层距地表深0.5~1、厚约0.1~0.15米,层状结构,土色灰褐,土质坚硬,夹杂炭屑、红烧土屑及沙粒等。

皇后陵紧邻西墙,其北为袝葬墓区,西、北两园墙只有门道没有门阙,没有发现神道。东、南园墙各有一座两出门阙。东神道因现代煤场占压,东部无法勘探,总长度不详。勘探长度90、宽约14~42米。踩踏层距地表深0.5~0.9、厚约0.05~0.1米,层状结构,土色灰褐,土质坚硬,夹杂炭屑、红烧土屑及沙粒等。南神道通长约38、宽约11~12.5米,向南延伸与帝陵西神道连接。踩踏层距地表深0.4~1、厚约0.05~0.1米,层状结构,土色灰褐,土质坚硬,夹杂炭屑、红烧土屑及沙粒等。

(2)徼道

帝陵徼道基本围绕帝陵园墙外一周,全长约1700米,东、南侧道路及路土略窄,宽约21~38米,西、北侧路土较宽,宽约92~172米,距地表深0.5~1米出现踩踏层,厚约0.02~0.08米。

后陵徼道主要发现在后陵陵园东侧和南侧东半部,其西、北两侧踩踏范围较广,道路不成形。现发现长度约200、宽约5~11米,距地表深0.6~0.9米出现踩踏层,厚约0.03~0.1米。

(3)司马门道

东司马门道残长约823、宽约100~108米。其南侧为夯墙,北侧为壕沟,二者之间有并行道路三条,即延陵东司马门道的主道与辅道。

主道位于中部,对应延陵陵园东门址中间门道,残长约180、宽约26~27米。踩踏层距地表深0.5~0.6米,黑褐色层状,土质坚硬,包含灰炭屑、沙粒等,厚约0.1~0.15米。北辅道位于北壕沟南侧,南距主道约25米,残长约832、宽约7~19米。踩踏层距地表深0.5~1米,黄褐色层状,土质坚硬,厚约0.05~0.1米。南辅道位于南夯墙北侧,北距主道约28~30米,残长203、宽约6~8米。踩踏层距地表深0.5~1米,黄褐色层状,土质坚硬,厚0.05~0.1米。

西司马门道残长约489、宽约93米。其北侧为夯墙,南侧为壕沟,二者之间发现少量踩踏路面,应为延陵西司马门道。

北司马门道勘探长度1044、宽约97米。道路两侧各有一道壕沟,其间发现道路三条,即北司马门道的主道与辅道。

除上述道路外,延陵陵园内、外还有多条道路,帝陵与其周边的建筑之间,相邻近的建筑之间,后陵与帝陵之间,后陵与祔葬墓之间,祔葬墓与祔葬墓之间均有道路相通。陵园外墙、内外壕沟之间也有道路连接。这些道路构成延陵陵园完备的道路系统。

(二)陪葬墓

延陵陵园外调查、勘探共发现陪葬墓36座,大都沿司马门道两侧分布,其中南司马门道两侧最集中,东司马门道、西司马门道两侧也有分布。这些墓葬大多存有封土,封土形状多为覆斗形、圆丘形。墓葬规模大小不一,墓道朝向以南向、东向者居多。有的墓外围夯土墓园,有的发现门阙,有的墓附近堆积板瓦等建筑材料,推测墓园内有祠堂等与祭祀相关的建筑。陪葬墓主的身份应该是当时的贵族或高级官吏及其家族。

三、采集遗物

在本次调查和勘探过程中,采集了大量的实物标本。主要为瓦当、筒瓦、板瓦、铺地砖、空心砖、下水管道、草拌泥墙皮等建筑材料以及陶质的生活器皿如灯、罐、甑等残片。现将与遗址关系密切的建筑材料介绍如下:

1.云纹瓦当 10件。据纹饰的不同分为5型。

A型 3件。标本祔葬墓M14 : 6,两组垂直相交的复线将当面四等分,内区各小区饰三角纹,外区各小区内饰一组卷云纹。当背有抹光痕。残存12厘米长的附接筒瓦,瓦内布纹,瓦外为素面。残径15.5、厚1.6~2、边轮宽0.9~1.3厘米(图七,1)。

B型 2件。标本祔葬墓M5 : 5,当心圆外围连珠纹,两组复线将当面四等分,内各饰一组卷云纹。当背有切割痕和抹光痕。残径12.9、厚2.3、边轮宽1.1厘米(图七,2;图一一)。

C型 2件。标本祔葬墓M5 : 1,当心圆外围连珠纹,四组复线将当面四等分,内各饰一组卷云纹,外围一周菱形网格纹。当背有抹光痕。残径14、厚2.1、边轮宽0.8厘米(图七,4)。

D型 1件。标本祔葬墓M5 : 2,当心圆外围连珠纹,四组复线将当面四等分,内各饰一组卷云纹,外围一周菱形网格纹。当背有抹光痕,当心有指窝痕。残径为13.7、厚2.1、边轮宽1.4厘米(图七,5;图九)。

E型 2件。标本1号遗址 : 19,当面残存卷云纹的极少部分。瓦当边轮外有绳纹。最大块径14、厚1.3、边轮宽0.7厘米(图七,3)。

2.文字瓦当 36件。有长生无极、长乐未央两种。

(1)长生无极瓦当 33件。标本1号遗址 : 33,当心圆突外围连珠纹,长、极两字较完整。当背抹光并印有模糊的绳纹。直径17.5、厚2.4、边轮宽1.2厘米(图七,6;图一〇)。

(2)长乐未央瓦当 3件。标本10号遗址 : 1,泥质灰陶,火候较高,经火烧现为红褐色。残当面由二周同心圆分为内外二区,内区仅留一枚乳钉纹,外区以复线等分为四个扇面形区间,四篆字分置其中。直径18.2、厚2.1、边轮宽1.6~1.9厘米(图七,7)。

图七 瓦当拓片

3.筒瓦 7件。有粗、细绳纹两种。

A型 3件。标本1号遗址 : 2,泥质灰陶,火候较高。壁厚,方唇沿微上翘,瓦外侧饰细直绳纹,内侧为布纹。瓦外两侧有切割痕。瓦残长50、最宽处17.2、壁厚1.3、唇长5厘米。绳纹带长17、距瓦唇3、纹宽0.3厘米(图一五)。

B型 4件。标本1号遗址 : 24,泥质灰陶,火候较高。壁厚,唇较长,唇沿上翘,瓦身外侧中部饰粗直绳纹,内侧为布纹。瓦从内侧切割。残长39、宽15.5、壁厚1.5厘米。唇长5厘米(图一六)。

4.板瓦 3件。标本2号遗址 : 11,泥质灰陶。瓦外饰斜向粗绳纹带,局部有抹压痕,绳纹宽0.7厘米。瓦内壁极少部分有模糊的细绳纹带。瓦从内侧切割,切痕较窄,宽约0.4厘米。残长30、宽27、厚2.1厘米(图八,4)。

5.铺地砖。分小方格纹、几何纹、素面三种。

(1)小方格纹铺地砖 3件。标本3号遗址 : 2,泥质灰陶,模制。正面小方格纹,砖背素面。残长17.7~20、宽约14~17、厚约4.5~5厘米(图八,6)。

(2)几何纹铺地砖 3件。标本南门阙遗址 : 1,泥质灰陶,正面饰阳线回形纹和几何纹图案,图案为四组,对角纹饰相同,砖背素面。残长24、残宽21、厚5厘米(图八,5)。

图八 封泥、砖瓦拓片

(2)素面铺地砖 1件。标本1号遗址 : 23,一角略残,基本呈正方形。素面,表面有大量土垢。长35、宽34.5、厚约4.8厘米。

6.空心砖 延陵范围内采集到不少空心砖,依图案可分为四神纹、几何纹、素面等几种。

(1)白虎纹空心砖 8件。泥质灰陶,模制,有阳线纹饰、半浮雕纹饰两种。标本3号遗址西 : 3,残块,正面残存图案为虎的嘴部和草叶纹。残长19、宽20、厚约5.5厘米(图八,8;图一二)。标本3号遗址 : 19,表面有白色颜料痕迹。残留阳线虎身及两爪图案。残长26、残宽16、厚5.5厘米(图八,2)。标本3号遗址 : 24,内壁印有草帘压痕,表面呈白色。残留浅浮雕虎腹部图案。残长28、残宽20、厚约3.5~4.5厘米(图八,7)。

(2)玄武纹空心砖 7件。泥质灰陶,模制,有阳线纹饰、浅浮雕纹饰两种。标本3号遗址 : 1,残存阳线玄武背部及两足图案,颈部可见蛇身的一段。残长20、宽16.5~20、厚约5.5厘米(图八,9;图一三)。标本3号遗址 : 16,残存浅浮雕乌龟腿爪尾巴。残长30、残宽28、厚10、壁厚4~4.5厘米(图八,12)。

图九 云纹瓦当(祔葬墓M5:2)

图一〇 长生无极瓦当(1号遗址:33)

图一一 云纹瓦当(祔葬墓M5:5)

图一二 白虎纹空心砖(3号遗址:3)

图一三 玄武纹空心砖(3号遗址:1)

图一四 方格纹空心砖(早期汉墓M2:11)

图一五 A型筒瓦(1号遗址:2)

(3)朱雀纹空心砖 7件。泥质灰陶,模制,有阳线纹饰、浅浮雕纹饰两种。标本3号遗址 : 15,残存阳线朱雀爪子图案。残长36、残宽9~10.5、壁厚3~4厘米(图八,11)。标本3号遗址 : 18,残存半浮雕羽毛状图案。残长21.5、残宽12、厚3.3厘米(图八,10)。

(4)青龙纹空心砖 1件。标本3号遗址 : 22,泥质灰陶,模制,内壁不平整,有手抹痕。残存正侧两面,均饰半浮雕的龙纹图案。残长13.5、残宽9、厚10、壁厚3.5厘米(图八,13)。

(5)回字纹空心砖 1件。标本3号遗址 : 6,泥质灰陶,模制,内壁不平整,有手抹痕和绳纹。正、侧两面饰阳线“回”字纹。残长21、残宽17、残厚10、壁厚3.5~4.5厘米(图八,14)。

图一六 B型筒瓦(1号遗址:24)

(6)方格纹空心砖 8件。泥质灰陶,模制。纹饰不尽相同。标本祔葬墓M5:8,泥质灰陶,残存部分为空心砖之侧面,主纹饰内凹方格纹,方格纹内套圆泡纹装饰,以戳压的菱形纹带相间隔。内壁凹凸不平有手压痕。残长12、残宽4~8、厚17、壁厚4~5厘米(图八,1)。标本西部早期汉墓M2 : 11,空心砖一端残块,存三面。正面云雷纹和圆泡纹间隔排列,外边沿饰一周菱形纹带。侧面一端有菱形纹,另一端为素面。内壁不平整有手压痕。残长22、残宽23、残厚12、壁厚3.5~4厘米(图八,17;图一四)。标本10号遗址 : 3,为空心砖的一角,正面存内饰 “卐”字的方格纹,边沿和反面均饰按压的菱形纹图案,侧边和顶端为素面。砖内壁不平整,有手抹痕。残长14、残宽7~14.5、厚12厘米(图八,15)。标本西部早期汉墓M2 : 10,残存空心砖之侧面,饰凹陷菱形方格纹内套圆圈纹,两个菱形方格相接处上下各饰一组凹陷圆窝乳钉连珠纹,砖两侧各饰压印菱形网格带。正、背两面的一面有麻点纹,另一面为素面。砖内侧不平整。残长19、残宽8.5、厚19、壁厚4.5~5.5厘米(图八,16)。

图一七 “□库”封泥(1号遗址:25)

(7)素面空心砖 3件。泥质灰陶,模制。外壁素面,内壁不平整,有手捏痕迹。标本3号遗址 : 7,残存两个面,均为素面,其中一侧面残留有半圆形孔,孔残径5厘米,砖残长15.5、残宽13.5、残厚11、壁厚3.5~4厘米。

7.封泥 1件。标本1号遗址中部探孔提取 : 25,泥质,残存约二分之一。正面平面戳印二字,为隶书“□库”。背面圆鼓光滑。残长约2.2、宽2、厚1.2厘米(图八,3;图一七)。

四、几点认识

1.汉成帝延陵名位

清代以来陕西巡抚毕沅、教育部西北艺术文物考察团王子云[2]、西北大学教授李建超[3]、陕西省考古研究院研究员杜葆仁[4]、中国社会科学院考古研究院刘庆柱、李毓芳[5]、西北大学教授王建新[6]和咸阳市文物保护考古研究所岳起及刘卫鹏[7]等先后根据东汉班固《汉书·成帝纪》[8]、北魏郦道元《水经注·渭水》[9]等历史文献及相关调查、勘探、研究成果,认定位于今陕西省咸阳市周陵镇严家沟、马家窑村附近的大型覆斗形封土墓是西汉第九位皇帝—汉成帝的陵墓。

此次大遗址考古调查和勘探发现的略有变化的东西向长方形外陵园、相对独立的帝陵陵园和后陵陵园、东西向“亚字形”的墓穴、大量的祔葬墓、成系统的建筑组群(陵庙、寝园、园寺吏舍、园省、夫人居址等)、纵横交错的道路网及出土的一件西汉中晚期隶书“库”字残封泥和多件青龙、白虎、朱雀、玄武四神空心砖等等,又一次从历史文献和田野考古实物资料两个方面确认汉成帝延陵名位的真实性无可置疑[10]。

2.汉成帝延陵陵园平面形制

西汉帝陵陵园的平面形制,总体为矩形。早期的汉高祖长陵和汉惠帝安陵陵园平面接近方形;到汉景帝阳陵、汉武帝茂陵陵园平面基本确立为东西向长方形;自汉元帝渭陵开始,其陵园东西与南北的长宽差距缩小,似有向方形或南北向长方形转化的趋向。

汉成帝延陵东西长1820、南北宽1534米,与西汉中期的汉景帝阳陵(东西长2048、南北宽1380米)[11]、汉武帝茂陵(东西长2080、南北宽1390米)有一定差距;与西汉晚期的汉元帝渭陵(长1775、宽1617米)[12],特别是汉哀帝义陵(东西长1857、南北宽1540米) 较为接近,符合当时帝陵规制。

与其他汉代帝陵均为规整的东西向长方形相比,汉成帝延陵西北角内收、东南角外凸,形成了一个前所未见的怪异的平面形制。形成原因:第一,汉成帝延陵的东侧原有战国晚期秦王陵园一座,近三百年前的秦王陵虽已破败不堪,但遍地的瓦砾、残断的墙垣、特别是依然高耸的陵冢迫使汉成帝延陵陵园的东垣墙只能向西退避。第二,汉成帝延陵西北侧有时代略早的先帝—汉昭帝平陵的陪葬墓若干。陪葬墓的级别虽然和皇帝不能比拟,然在“以孝治天下”的年代,先帝陵的总体格局是绝对不能破坏的,延陵的西北角也不得不忍痛割爱。

“因天性,据真土,处势高敞,旁近祖考”[13]使汉成帝最初选陵址于咸阳原西汉陵区、其父汉元帝渭陵的西南(今址);东侧原有的战国晚期秦王陵园和西北侧时代略早的先帝—汉昭帝平陵的陪葬墓制约了延陵既定的东西向长方形平面形制,成就了汉成帝“始营初陵,其制约小,天下莫不称贤明”[14]阶段性美誉。“窦将军竹园在延陵陵庙之南”,“恐犯蹈之,故言作陵不便”[15]的避重就轻,和“乐霸陵曲亭南”[16]的个人喜好成为汉成帝在长安城以东的新丰县戏乡步昌亭附近重建寿陵—昌陵的理论根据;而昌陵工程量巨大造成的“国家罢敝,府藏空虚”[17],“卒徒蒙辜、死者连属、百姓罢极,天下匮竭”[18],最终导致了昌陵的中途废弃、延陵的重新启用和“西北缺,东南补”大致面积相当的特殊形制。以上就是我们对汉成帝延陵特殊平面形制形成原因的简略解读,也是我们对汉成帝帝陵营建历史轨迹的大致勾勒。

3.延陵的形制要素与布局

根据考古勘探资料可知,延陵的形制要素与西汉晚期的渭陵、义陵基本一致,由封土、墓穴、两重陵园、门阙、寝园、陵庙、园寺吏舍、外藏坑、祔葬墓、道路、陪葬墓等构成,比西汉中期的阳陵、茂陵等减省了陵邑。

延陵陵园的布局基本以帝陵陵园为中心,以帝陵东南西北四条神道为轴线大致分为六个区域:帝陵陵园、皇后陵园、东南部建筑遗址区、东北部建筑遗址区、祔葬墓园区、西南区。与阳陵、茂陵、渭陵、义陵等相比,出现了:(1)帝陵陵园南移;(2)后陵陵园西迁;(3)祔葬墓园由汉武帝茂陵、汉元帝渭陵、汉哀帝义陵的东北角移位到西北角;(4)园寺吏舍或园省等管理用建筑改设在东南角等四个变化。而这些变化的动因除帝陵陵园南移可能与渭陵帝陵陵园偏南或有一定继承关系外,其它均应与其“西北缺,东南补”的特殊平面形制有关,是在不得已的情形下变通的结果,一种新的格局。

注释

[1]班固.汉书:外戚传(第97卷下)[M].北京:中华书局,1962.

[2]王子云.汉代陵墓图考[M].西安:太白文艺出版社,2007.

[3]李建超.成国渠及沿线历史地理初探[J].西北大学学报(哲学社会科学版),1977(4).

[4]杜葆仁.西汉诸陵位置考[J].考古与文物,1980(1).

[5]a.刘庆柱,李毓芳.西汉诸陵调查与研究[C]∥文物资料丛刊(第六辑).北京:文物出版社,1982.b.刘庆柱,李毓芳.西汉十一陵[M].西安:陕西人民出版社,1987.

[6]王建新.西汉后四陵名位考察[C]∥古代文明(第2卷).北京:文物出版社,2003.

[7]a.刘卫鹏,岳起.陕西咸阳市西汉成帝延陵调查记[J].华夏考古,2009(1).b.咸阳市文物考古研究所.西汉帝陵钻探调查报告成帝延陵(第2章9节)[M].北京:文物出版社,2010.

[8]班固.汉书:成帝纪(第10卷)[M].北京:中华书局,1962.

[9]郦道元.水经注:渭水[M].重庆:重庆出版社,2008.

[10]焦南峰.汉成帝延陵名位考定[J].考古与文物,2019(4).

[11]陕西省考古研究院阳陵田野考古资料。

[12]陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.汉元帝渭陵考古调查、勘探简报[J].考古,2013(11).

[13]班固.汉书:陈汤传(第70卷)[M].北京:中华书局,1962.

[14]班固.汉书:刘向传(第36卷)[M].北京:中华书局,1962.

[15]张澍.三辅旧事[M].西安:三秦出版社,2006.

[16]同[13].

[17]同[13].

[18]同[8].