不同造林模式林下草本植物群落和土壤养分特征

2019-12-25海龙曾楠刘洋张小全林阔成靳彤

海龙 ,曾楠,刘洋,张小全,林阔成,靳彤

1. 内蒙古自治区林业科学研究院,内蒙古 呼和浩特 010010;2. 内蒙古自治区沙地(沙漠)生态系统与生态工程重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010010; 3. 大自然保护协会(美国)北京代表处,北京 100600;4. 内蒙古和盛生态科技研究院有限公司,内蒙古 呼和浩特 011517

人工造林已成为减缓气候变化、防治区域性生态环境恶化的重要生态修复手段,造林模式的差异主要体现在树种配置、造林密度、苗木规格等,不同造林模式下形成的人工林生态系统土壤侵蚀状况、土壤养分含量、林下植被群落特征等都会出现不同程度的差异(刘阳等,2013;岳庆玲,2007)。

土壤养分供应是土壤最重要的生态功能之一,其空间分布特征和组成直接影响地上植被的构成及生态系统的结构和功能(王淑彬等,2014)。对于森林生态系统而言,林下土壤作为巨大的碳库和肥料库,高效地供给并协调着植物生长所需的水肥气热等条件,森林土壤养分的差异影响着地上植物体的生长(黄昌勇,2000)。地上植物体通过自身生理调节以及自然环境调节形成了大量凋落物、根系残体,在土壤微生物和酶的作用下分解成可供植物体吸收利用的营养物质贮存于森林土壤中。因此森林土壤与地上植被构成一个完整且复杂的功能体系。不同森林类型形成的植物残体及其对土壤养分的不同需求,影响林下土壤养分分布状况(桑巴叶等,2018)。

人工造林在减缓气候变化、防治水土流失的同时,也在一定程度上为林下草本植物的萌发和生长提供了良好的水肥气热条件。大量研究表明,人工造林可以从盖度、多度等方面显著提高林下草本植物多样性(Liu et al.,2015)。然而,部分研究发现造林引起的一定时期内土壤水分含量下降严重影响林下草本植物群落的组成结构(Jiao et al.,2012),导致外来抗旱草本植物种在水分胁迫下占据大量生态位,从而抑制了本土植物种的萌发和生长,降低了林下植物群落多样性(Souza et al.,2013)。因此对人工林生态系统林下草本植物群落组成、多样性的研究有助于掌握群落发展动态,及时进行适度的人工调控和管理,从而促进区域生态文明的发展。

黄土丘陵沟壑区主要分布在中国内蒙古、山西、陕西等7 个省(自治区),地形支离破碎,水土流失严重,成为气候变化情境下受地表植被变化影响最为敏感的区域之一(胡婵娟等,2014)。目前人工造林已成为该区域生态修复最重要的手段之一。改革开放以来,在政府、企业、公益机构等社会各界力量的驱动下,该区域持续开展着植被恢复造林工程(陈鹏飞,2010)。很多学者对该区域造林后的人工林生态系统土壤养分和林下植物多样性特征做了大量研究(杨亚辉,2017;岳庆玲,2007;陈军等,2011;秦伟等,2008;Zhao et al.,2015),但对造林后土壤养分与林下草本植物多样性响应关系的研究较少。此外,多数研究在区分造林模式特征时仅将树种配置作为单一考量因素,而未区分造林时所选择的苗木高度等因素。本研究对不同造林模式下草本植物多样性和土壤养分差异及分布特征进行了研究,可为黄土丘陵沟壑区造林模式选择及造林后抚育管理工作提供科学依据和实践基础。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

2010 年在内蒙古自治区林业厅的支持下,大自然保护协会(The Nature Conservancy)联合老牛基金会、中国绿色碳汇基金会在位于黄土丘陵沟壑区的和林格尔县采用以樟子松(Pinus sylvestrisvar.mongolica)、油松(Pinus tabulaeformis)、山杏(Armeniaca sibirica)等多种乔木、灌木配置而成的不同造林模式营造了2 585 hm2人工林。此外,造林地内还分布着由当地林业主管部门牵头营造的柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)灌木林。本研究以该项目造林地为主要研究区域,地理坐标111°50′57″E,40°31′08″N(图1),位于土默川平原与西北黄土高原及阴山山脉向南延伸的蛮汉山支脉的结合地带,气候属中温带大陆性季风气候,同时兼具山地气候特点,年降水量420 mm,全年降水量的60%集中在6—8 月,年均温6 ℃,无霜期118 d。该区土壤类型以栗钙土和黄绵土为主,pH值8.5,属于碱性土壤(刘颖等,2008)。

图1 研究区位置 Fig. 1 Location of the study area

1.2 试验方法

1.2.1 野外调查和采样

2017 年7—8 月,结合实地踏查和造林基础数据,选择研究区具有代表性的7 种造林模式,分别是:油松纯林(YS)、大樟子松纯林(DZ,造林苗木规格1.5 m)、小樟子松纯林(XZ,造林苗木规格0.5 m)、柠条锦鸡儿纯林(NT)、柠条锦鸡儿-大樟子松混交林(ND)、柠条锦鸡儿-小樟子松混交林(NX)、山杏-樟子松混交林(SZ)。每种造林模式分别设置30 m×30 m 的样地3 块,同时选择具有代表性的禁牧保护性草地作为对照无林地,进行草本植物群落调查及土壤取样。在各样地内以对角线法布设5 个1 m×1 m 草本植物调查样方,对样方内草本植物种类、个体数量、频度、高度、盖度等进行调查记录。土壤取样时,在各样地内沿“S”型曲线均匀地选取5 个取样点,用土钻分别采集0—5、5—10、10—20、20—40、40—60 cm 5 个土层的样品,去除样品中石砾、枝叶等杂质后装入自封袋带回实验室用于化学检测。

1.2.2 土壤养分测定

本研究所测定的土壤指标包括有机质、全氮、全磷、全钾、速效磷和速效钾含量,采用凯氏定氮法测土壤全氮含量,用重铬酸钾-外加热法测有机质含量,用钼锑抗比色法测全磷及速效磷含量,用原子吸收火焰光度法测全钾和速效钾含量(鲍士旦,2000)。

1.3 数据分析

1.3.1 生物多样性计算

本研究选取Shannon-Wiener 指数(H)、Simpson指数(D)以及Pielou 指数(J)表征不同造林模式林下草本植物多样性。Shannon-Wiener 多样性指数是表征群落复杂性的指数,用来描述不同种的个体出现不确定性,不确定性越高,多样性也就越高(Shannon,1948)。

式中,pi是第i 个物种占总物种数的比例;S是总的物种数;b 通常使用自然对数。

Simpson 多样性指数用于描述群落内不同种个体间数量分布的均匀性,在统计学上该指数通常表征为1 减去同一群落中连续两次随机抽样所获得个体属于同一种的概率(Simpson,1949)。

Pielou 均匀度指数反应样方内物种分布的均匀情况(Heip et al.,1998)。

1.3.2 统计分析

本研究采用冗余分析(Redundancy Analysis,RDA)法对林下草本植物群落与土壤养分的关系进行分析,该过程在R 软件的vegan 包中采用rda 函数完成。在对不同造林模式土壤养分含量的差异性进行分析时,采用TukeyHSD 方法检验显著性。其他的基础数据处理和出图分别在Microsoft Excel 和Sigmaplot 软件中完成。

2 结果与分析

2.1 不同造林模式下的草本植物多样性

在林下草本植被调查过程中共出现植物种34种,分别隶属于12 个科,其中菊科(Asteraceae)和禾本科(Gramineae)出现种的数量最多,均占全部植物种数量的24%,其次是豆科(Leguminosae),占全部植物种数量的18%(表1)。这一结果表明上述3 科植物种在黄土丘陵沟壑区的草本植物群落恢复构建中处于优势地位,这与秦伟等(2008)在陕西延安的研究结果一致。

不同造林模式下草本植物多样性的分析结果显示,NT 造林模式下草本植物群落3 种多样性指数远低于其他造林模式,Shannon-Wiener 指数、Simpson 指数和Pielou 均匀度指数分别是平均值的43.9%、49.6%和45.3%。柠条锦鸡儿是优良的防风固沙树种,但在得不到科学的、阶段性的平茬更新时,会出现生长衰退枯死、生态功能降低等现象。该研究区内的柠条已多年未平茬,缺乏抚育管理和发达的根系会对临近生态位的草本植物造成水分胁迫,这可能会导致林下草本植物多样性偏低。造林模式SZ 的Shannon-Wiener 指数最高(2.6),其次是ND 和NX(均为2.3)。同时,这3 种造林模式的Simpson-Wiener 指数和Pielou 指数也较高。在Shannon-Wiener 指数处于同一水平时,XZ 的另外两类多样性指数均高于DZ,这可能是由于用1.5 m 的樟子松大苗造林后,在林冠发育完成前,无法为林下植被提供适宜萌发生长的微环境,反而由于幼苗初期对水分、养分需求高,对林下草本植物的生长产生更强烈的生态胁迫,严重影响林下植被的生长。3 种纯林模式(YS、DZ、XZ)的林下草本层Shannon-Wiener 指数均低于CK,天然保护性草地由于人为干扰少,植物多样性会在封育最初的若干年内明显上升。根据适度干扰理论,由于长期缺乏必要且适度的干扰,其多样性通常会在生长后期呈现下降趋势。总体而言,林下草本植物多样性在不同造林模式中呈现:混交林>纯林>柠条锦鸡儿(图2)。

2.2 土壤养分分布特征

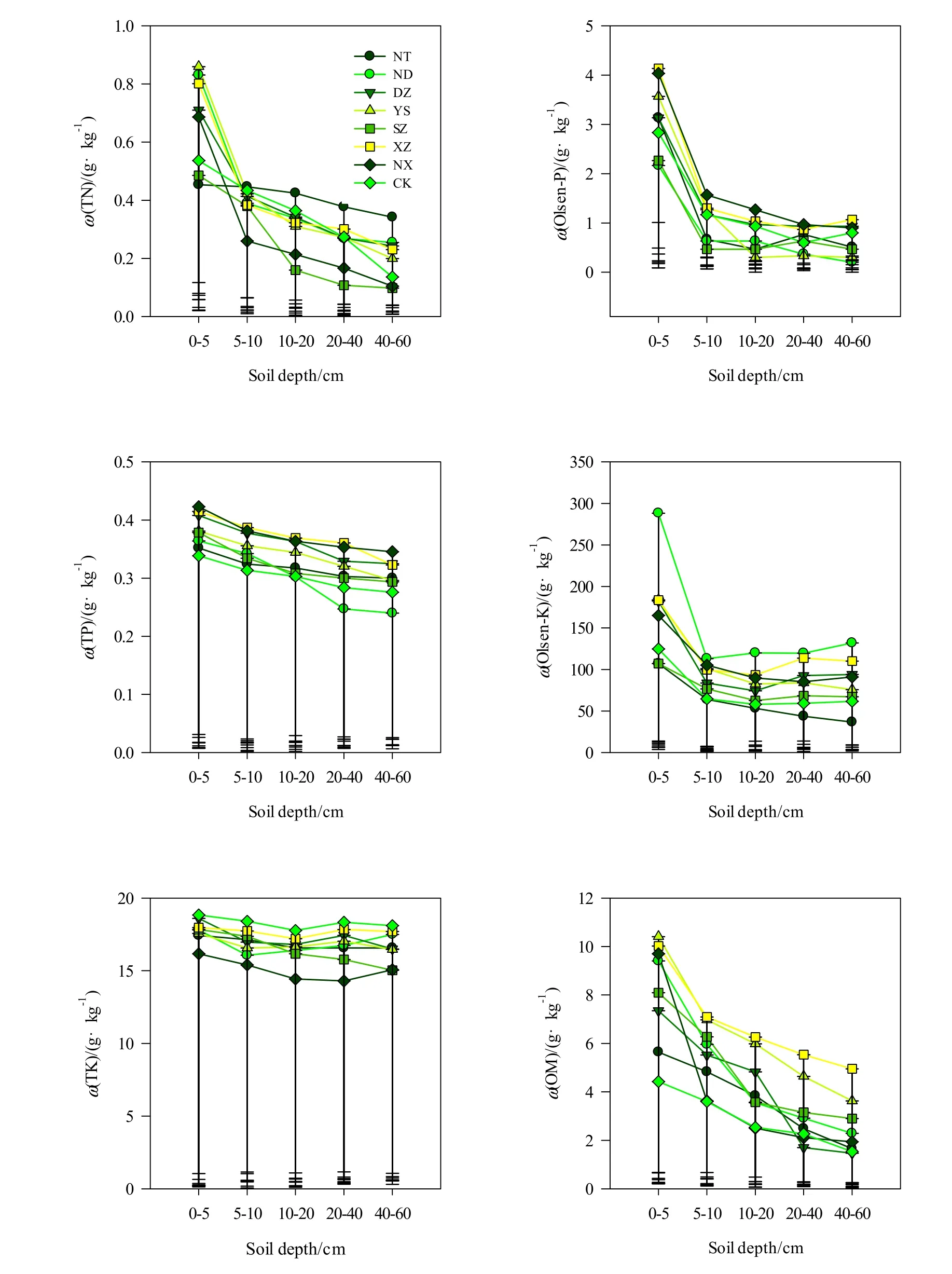

不同造林模式对土壤有机质和养分含量的分析结果表明,除土壤全钾外,其他5 种土壤养分含量都随土层加深而增加,土壤全钾含量仅反映了土壤钾素总量,其中的90%在很长一段时期内并不能被植物体利用。因此土壤全钾含量在不同土层间并未表现出大幅改变。相比全钾和全磷含量,有效钾和有效磷含量在不同造林模式间的0—5 cm 土层表现出较大的变异幅度,NX 和XZ 有效钾、有效磷含量相比其他造林模式处于较高水平,而SZ 和NT造林模式下这两种有效养分含量均表现出较低水平。NX 和XZ 的土壤有效磷含量相比其他造林模式高,这与全磷含量的变化趋势相一致。CK 各土层土壤全钾含量均为最高,而NX 各土层的全钾含量均最低,这与有效钾在不同造林模式间的分布有所不同,CK 的有效钾含量呈现较低水平,ND 的有效钾含量在各土层均为最高(图3),原因可能是人工造林后根际微生物群落的构建和大量有机质返还土壤,提高了土壤有效钾的含量。

表1 所有样方内林下草本层植物物种名录 Table 1 List of plant species in the herbaceous understory

图2 不同造林模式下的草本植物多样性 Fig. 2 Herb diversity in different afforestation models

不同造林模式下的土壤速效磷和速效钾含量在表层土差别较大,而在较深土层相对稳定。与此不同的是,不同造林模式下土壤全氮和有机质含量在各层土壤中均存在较大差异。这是由于土壤碳、氮是与土壤微生物活动最为紧密的养分物质,其变化并不完全由养分淋溶主导,受根际微生物活动影响也较大。柠条作为豆科植物固氮能力较强,土壤全氮含量在表层土壤中最低,随土层加深土壤全氮含量处于最高水平(图3)。人工造林后大量枯落物输入形成了良好的腐殖质层,因此本研究中不同造林模式下的土壤有机质均高于CK,特别是表层土壤。

图3 不同造林模式下的土壤养分含量分布 Fig. 3 Distribution of soil nutrient content in different afforestation models

不同造林模式土壤养分含量的差异性分析结果 表明,除NT 和NX 外,其他5 种造林模式与CK间的土壤有机质含量均呈极显著差异(P<0.01),有效钾含量也呈现出相似的结果,但不同的是SZ 与CK 的有效钾含量差异极小,NX 与CK 也呈现出极显著差异(P<0.01)。就土壤全氮含量而言,除了NX 造林模式外,SZ 与其他6 种造林模式均呈现极显著差异(P<0.01)。不同造林模式间养分含量差异最小的是全磷和全钾,不同造林模式土壤有效钾含量差异比有效磷更显著。DZ 与XZ 的土壤有机质含量表现出极显著差异(P<0.01),而其他5 种造林模式的土壤养分含量无统计学差异。总体上,不同造林模式下的土壤养分含量差异性主要表现在全氮、有效钾和有机质上。

2.3 林下草本植物群落与土壤养分的关系

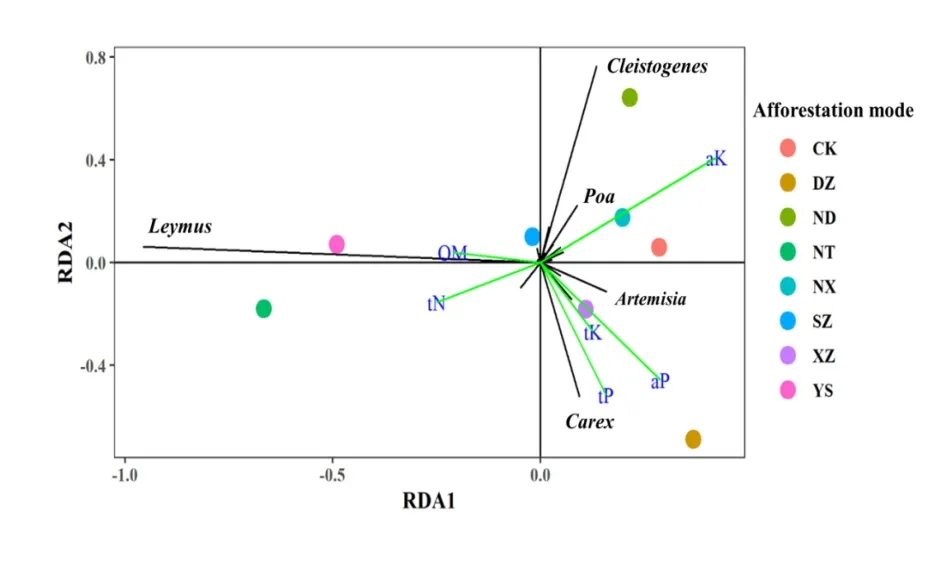

冗余分析(RDA)是一种回归分析与主成分分析相结合的排序方法,是多响应变量回归分析的拓展(Lozano et al.,2014),能够整体反映土壤养分因子与林下草本植物群落组成和个体分布之间的关系。本研究以各草本植物种在不同造林模式的样方中出现的频率为基础数据建立响应变量矩阵,以6 个土壤养分含量作为解释变量。RDA 的分析结果表明:RDA1 轴和RDA2 轴共同解释了全部方差的77.68%,在土壤-植物的解释中起主导作用,其中RDA1 轴与土壤有机质、全N、有机质有着较强的关系性,且主导作用最强,单独解释了66.55%,说明土壤全N 和有机质含量对不同造林模式下植物群落结构差异产生影响。总体上,林下草本物种在不同造林模式样方中的分布并不均匀,羊草(Leymus)集中分布在油松林和柠条锦鸡儿林下,且该造林模式下土壤有机质和全氮含量相对较高。此外,羊草的分布与有效钾含量呈现较强的负相关关系。蒿属植物(Artemisia)和异穗苔草(Carex)在樟子松林下分布较多,樟子松造林模式下土壤磷含量较高(图4)。

图4 林下草本植物群落结构与土壤养分的RDA 排序图 Fig. 4 RDA ranking of herb community structure and soil nutrient under forest

3 讨论

黄土丘陵沟壑区作为中国水土流失极为严重的区域之一,科学地进行人工林的营造和抚育管理成为该区植被恢复和自然生态系统构建的主要方式(岳庆玲,2007)。因此对造林地土壤养分及林下草本层植物群落结构的动态监测和科学分析,不仅可以为该区人工林抚育管理提供理论基础,也为该区造林树种的选择和造林模式构建提供科学依据。

很多研究表明,以树种选择差异为基础的不同人工造林模式林下草本层植物多样性并无显著差异。杨亚辉(2017)于2017 年对王东沟流域的研究发现,8 种不同造林树种配置模式林下草本层盖度差异较大,物种丰富度、均匀度指数差异不显著。而本研究不同造林模式林下草本植物多样性最大差异出现在柠条林,而在其他造林模式中并未出现较大的差异。柠条锦鸡儿生长衰退所导致的生态功能下降,影响了整个区域人工林生态系统的健康,故应加强对该区域柠条锦鸡儿灌木林的抚育管理,适时平茬更新,遏制其衰退老化,使林分防风固沙等生态功能正常发挥。

本研究中,不同造林模式下土壤养分表现为:YS 造林模式下土壤有机质含量极显著高于DZ,YS 造林模式与XZ 造林模式下土壤养分无显著性差异。土壤全磷和全钾在不同造林模式间无显著差异性,今后对该区造林地土壤养分的研究中,应更加关注有效磷和有效钾的动态变化。此外,该结果说明磷素和钾素在土壤中相对稳定,人工造林并未造成该区域土壤养分含量下降,反而提高了土壤有机质含量。根据土壤有机质与土壤其他养分之间的互作规律,初步推断随着造林年份增加,在土壤养分含量达到稳定状态时,林内土壤全钾和全磷含量还将高于现阶段。造林地与CK的土壤有效钾和有机质有显著差异性,这说明人工造林促进了土壤胶体对钾素的富集,从而有助于植物对钾素的吸收和利用。

本研究中的3 种混交造林模式林下草本植物多样性均高于纯林和无林地。中国森林资源总量较高,质量较差,主要表现在树种结构单一,纯林占比高,达到85%,而混交林仅15%。相比纯林,混交林可以有效提高生态系统的植物多样性,增加土壤养分含量及提高土壤微生物数量(陈幸良等,2014)。因此,造林工程在因地制宜选择造林树种和规格的基础上,需重视不同树种间的合理配置,构建以混交模式为主的人工林生态系统。

4 结论

通过对黄土丘陵沟壑区7 种不同造林模式下草本多样性指数、土壤养分特征的研究,主要得出以下结论:

(1)NT(柠条锦鸡儿)造林模式下的草本植物群落3 种多样性指数远低于其他造林模式,SZ(山杏-樟子松)造林模式下Shannon-Wiener 指数最高,为2.6;其次是ND(柠条锦鸡儿-大樟子松)和NX(柠条锦鸡儿-小樟子松)造林模式。纯林造林模式YS(油松)、DZ(大樟子松)、XZ(小樟子松)的林下草本层Shannon-Wiener 指数均低于CK(天然保护性草坡)。总体上,林下草本植物多样性在不同造林模式中呈现:混交林>纯林。

(2)不同造林模式下的土壤速效磷和速效钾含量仅在0—5 cm 土层表现出较大差别,而土壤全氮和有机质含量在各层土壤中均有较大差异。NT(柠条锦鸡儿)造林模式下土壤表层全氮含量最低。不同造林模式下的土壤有机质均高于CK(天然保护性草坡)。7 种造林模式下的土壤养分含量差异性主要表现在全氮、有效钾和有机质上。

(3)林下草本植物群落与土壤养分冗余分析结果表明:RDA1 轴和RDA2 轴共同解释了全部方差的77.68%。其中RDA1 轴的主导作用最强,单独解释了66.55%。此外,羊草的分布与有效钾含量呈现较强的负相关关系。