深水海底管道应急救援系统建设方案分析

2019-12-25王喆

王 喆

(海洋石油工程股份有限公司,天津 300461)

0 引 言

目前我国海底管道的种类繁多,有单层、双层等多种结构型式,分布范围较广,遍布我国各个海域,地理条件和海况环境复杂多变,部分海底管道的投产年限已临近或超过原设计使用寿命,运行状况不佳。与海洋工程技术的发展相比,我国海底管道的管理体系建设相对落后,还未建立起完善的海底管道全生命周期管理体系[1]。

1 我国海底管道运营面临的风险

管道运输是油气运输的主要方法之一,在海洋石油开采工程中,海底管道将海上油气田与储油设施或陆地处理终端连接成一个有机的整体,形成纵横交错的海底管道网络,是油气生产系统的主动脉[2]。保证海底管道安全运营已成为经济、高效开发油气资源的关键,目前正在运营的海底管道总长度超过6300km,到2020年预计达到7000km。

海底管道因其运营环境的特殊性,运营风险较大,失效概率较高。一旦发生泄漏,会因油田停产而造成产量损失,甚至带来严重的海洋环境污染。油气管道事故会严重影响下游终端用户的正常生产和生活,造成不良的社会影响。例如,“崖城13-1”气田年产天然气3.4×109m3,其中2.9×109m3通过778km的海底输气管道输往香港烂角嘴售气终端,供香港中华电力龙鼓滩发电厂使用,一旦海底管道发生泄漏,势必会给香港居民的生产和生活带来巨大影响。管道发生泄漏时,管道内的原油很容易扩散。因此,海底油气管道一旦发生破损,就很可能引发溢油事故,对海产捕捞业、旅游业、海洋生态环境和沿海地区经济造成严重影响。

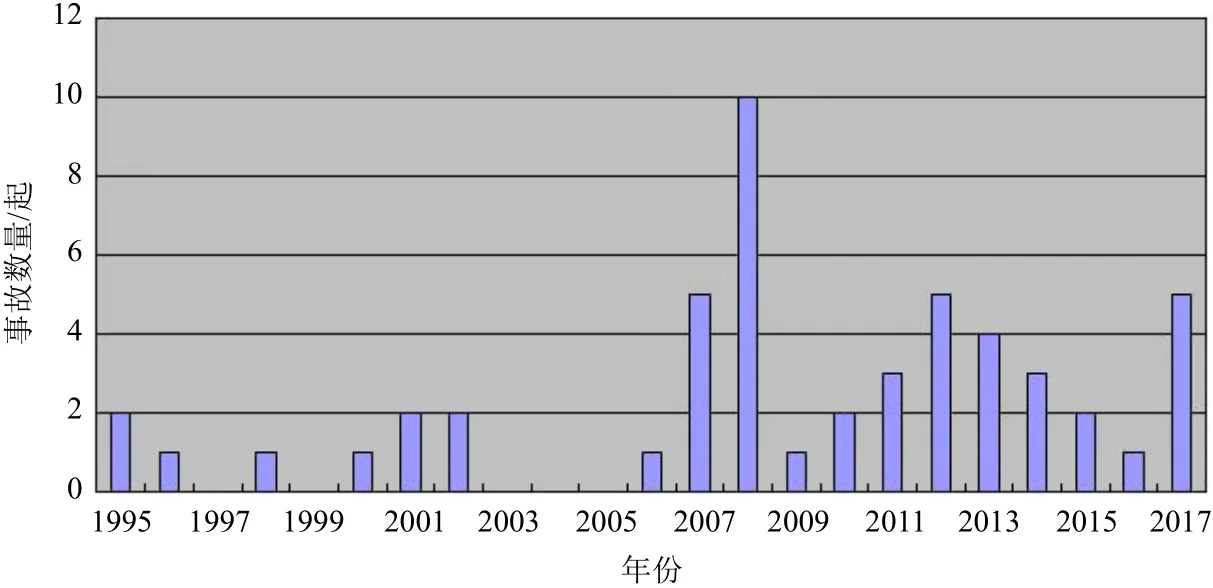

据统计,我国自1995年以来发生的各种海底管道事故导致海洋石油产量损失累计达213万t,直接维修费用超过 23亿元。通过统计 1995年以来发生的51起海底管道事故(事件)可知,引发管道事故的最大因素是腐蚀(占49%),第二因素是抛锚、拖网等第三方海事活动(占29%),第三因素是恶劣环境和路由(12%)。尽管腐蚀会引发管道泄漏事件,但大部分的污染事件(污染体积)和生产损失都是抛锚等第三方海事活动造成管道破损引起的。图1为1995—2017年发生的海底管道事故统计。

图1 1995—2017年发生的海底管道事故统计

2 我国海底管道应急保障体系存在的问题

2.1 专业应急救援力量缺乏,协调机制不健全

目前我国尚未建立起应对重特大、复杂事故的国家级海底油气管道维修、抢修和救援体系,现有的维修、抢修力量主要是中海油有限公司下属的海油工程公司从2002年开始建设的企业层面的海底管道应急抢修力量。此项建设的背景是渤海湾海底管道泄漏事故修复,按企业自行投资、自主经营的模式运作,按甲方的应急维修合同进行现场抢修,属于事故后的抢修处理。此外,中海油有限公司开发生产部建立了油气输送管道的地理信息系统,用于对油气输送管道进行监控和管理,但其与应急抢修业务主体单位分属不同的企业,没有建立密切的协同机制,没有建立专业从事油气管道运行安全管理及事故应急救援相关的培训机构。对于海底管道的应急救援工作,当前还没有统一的组织进行顶层设计和规划,缺乏系统的应急救援体系。

中海油有限公司下属的4家分公司在《中海石油(中国)有限公司海管管理规定》《事故、事件处理控制程序》《事故、事件和职业病报告要求》和《中国海洋石油总公司危机管理预案》等管理文件的要求下,针对少数重点海底管道,在不同层面建立了应急预案,但都没有建立应急抢修队伍,基本上仍采用事发之后临时选择承包商进行应急的模式[3]。有些从事海洋工程的民营企业或从事救助打捞业务的公司采取临时抽调资源进行抢修的方式,无针对性和专业性,船舶资源、检测资源、切割设备和遥控无人潜水器(Remote Operated Vehicle, ROV)等关键资源只能是应急拼凑,造成资源与能力严重不匹配;同时,临时去熟悉抢修预案,甚至没有抢修预案。此外,抢修项目人员和关键作业人员不专业,没有经验积累,缺少应急技能培训,只能在抢修现场进行摸索、学习。这些因素严重制约了应急响应的速度和现场实施的效果,增加了抢修周期延长引发的经济损失和环境污染治理难度。

中海油有限公司4家分公司和外方作业者公司各自组建了企业内部的海底管道应急救援体系,存在重复建设的现象。同时,存在一定的问题,包括:低水平的常规队伍重复建设;处置深水重特大复杂事故的大型特殊装备配置和关键应急救援处置技术不健全;应急物资、应急队伍和信息资源分散,缺乏统一的组织和整合,难以发挥整体效能;应急资源总体底数不清晰,难以实现资源共享;发生突发事件之后不能按事故等级合理配置和调动专业管道抢险队伍,使得事故处理的周期延长,并有可能造成事故后果急剧恶化或发生其他次生、衍生事件。

2.2 应对深水重特大、复杂事故的技术装备力量不足

目前国内专业性较强的海油工程公司在50m以内的浅海域海底管道抢修领域建立有完备的技术和装备体系,可借助饱和潜水技术应对300m以内的浅海域海底管道抢修作业[4]。但是,该公司与国外工程公司相比存在很大差距,没有掌握深水海底管道修复技术,而国外的专业公司已可实现2000m水深下的海底管道修复。

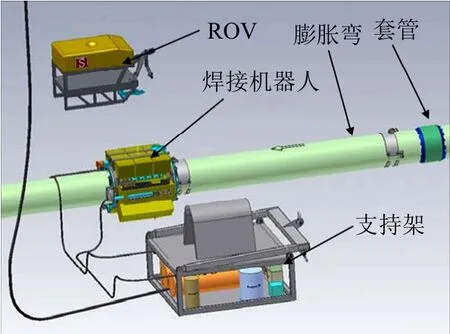

由Statoil和Hydro公司共同研制开发的管线维修系统DPRS可用来进行夹具维修、膨胀弯机械连接和高压焊接维修等,作业深度可达1000m,试验作业深度可达2500m。图2为国外开发的典型深水海底管道救援系统。

图2 国外开发的典型深水海底管道救援系统

2.3 应急救援保障政策不完善

目前从事海底管道应急抢修的队伍都是由海洋工程建设企业的附属业务力量组成的,没有企业以海底管道抢修为主要业务来定位和建设,或将海底管道抢修作为一项常规对外经营业务来开展,企业追求的是投资收益[5]。应急救援系统建设的一次性投资较大,救援项目不可预见,资金回收周期较长,企业从投资回报的角度考虑没有投资积极性,这在一定程度上挫伤了建立应急救援队伍的积极性。企业救援队伍参与跨公司跨国管道事故处置的机制尚未建立。

2.4 技术支撑体系不完善

目前中海油有限公司已开展所属海底管道的信息系统建设,中石油、中石化、相关地方国企和民营油企的海底管道信息系统建设标准不一致,资源无法共享。当前油气管道方面的研究机构多注重管道施工和运行技术装备研发,油气输送管道应急处置技术和应急救援装备研发能力严重不足,关键救援装置和技术基本上依赖进口。同时,缺乏从事海底管道事故处置和应急抢修的培训机构。

3 建立国家级海底管道应急救援基地

在一段时期内,国家经济的发展更注重发展的数量,而忽略了发展的质量和发展与环境的关系。同时,应对深水重特大、复杂事故的技术装备力量不足,信息化建设不能满足快速响应、科学应对的需求。当前国家新的发展规划对环境保护和绿色发展提出了更高的要求,更加注重与环境协调发展。国家《突发事件应对法》《安全生产法》《石油天然气管道保护法》等法律法规及国务院、国务院安委会和国家安全监管总局的有关文件都对加快建设油气管道应急救援力量提出了明确要求。

为进一步增强国家应对危险化学品和油气管道等重特大事故的应急救援能力,国家安监总局决定建设国家危险化学品和油气管道应急救援基地。作为油气管道应急救援基地之一的南海(珠海)基地依托海油工程公司建设,助力国家在深水海管应急维修领域的安全布局,提高相关企业对深水管道突发事故的处理能力。

3.1 总体原则

依托海洋石油工程管道应急救援队伍,按照企业投入为主、国家适当补贴的方式建设骨干队伍;建立完备的深水海底管道应急救援装备系统,健全应急机制,统一信息标准,实现资源共享;接受国家级、省级安全生产应急管理机构的监管和调动指挥,承担渤海湾、东海和南海海域的海底管道(包括中海油、中石油、中石化、相关地方国企和民营油企的海底管道)应急维修、抢修业务,作为提供海上应急救援服务的主基地;承担所有海底管道事故救援任务,具备应急救援人才、技术、装备和物资储备的功能,具备应急培训演练的职能。

3.2 工作目标

形成统一指挥、协调有序、反应灵敏、运转高效的海底管道应急救援机制;建立应急救援骨干队伍,建立完善的海底管道应急救援技术和装备体系;建立标准统一、信息共享的海底管道地理信息系统,整合专家资源,完善培训演练系统,全面提升海底管道应急保障能力。

近期的建设目标是在已有的300m水深海域海底管道应急维修、抢修技术的基础上,通过新建深水海底管道维修装备并对相关技术进行研究,实现应对1500m水深海域受损海底管道维修、抢修任务的能力,为我国1500m水深的深水气田管道平稳运行提供保障。中期建设目标是建成作业水深达到2000m的海底管道应急抢修体系,实现对我国南海深水油气田开发海底管道应急抢修的全覆盖。

3.3 总体建设方案

3.3.1 深水海底管道应急救援基地建设

依托位于珠海的先进制造场地和深水码头建设深水海底管道应急救援基地,包含应急指挥中心、信息中心、培训演练中心、配套库房、测试及维修保养车间。

建立专业的应急维修、抢修组织架构,成立专业的应急维修和抢修技术队伍、操作队伍及后勤保障队伍,完善应急指挥体系。

3.3.2 完善应急管理体系和应急响应流程

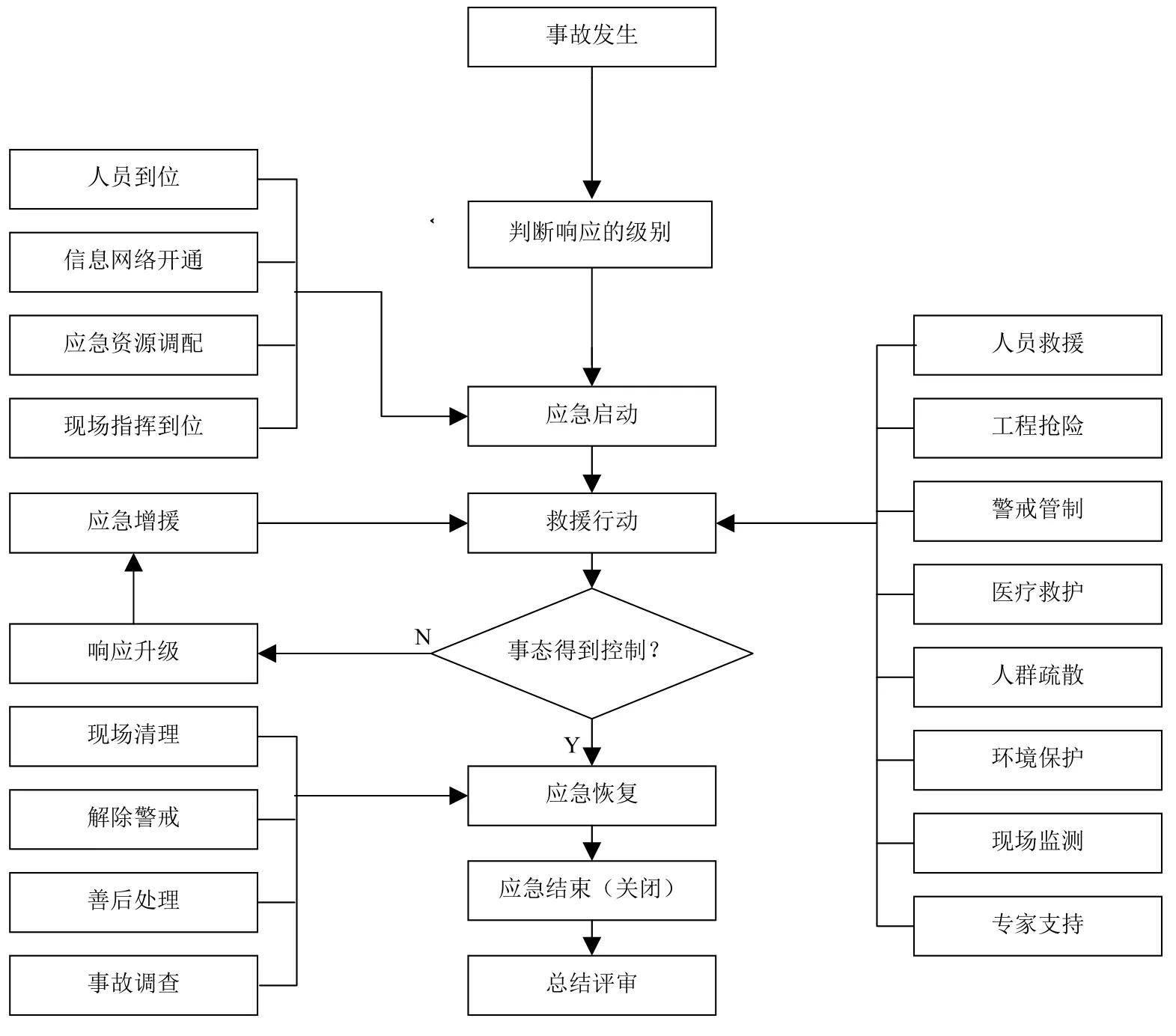

编制完善的应急管理体系和应急方案,完善应急救援流程,确保应急的效率和准确性。制定符合东海和南海的海上救援机制和应急响应流程,并在应急响应流程中明确各单位、各岗位的人员及其职责,定期开展应急演练,提高应急响应的效率。图3为应急响应流程。

图3 应急响应流程

3.3.3 建立统一的深水海底管道信息系统

建立的海底管道数据库涵盖东海海上油气田、南海东部和南海西部海上油气田。定期对数据库进行升级,定期补充新的数据和信息,该数据库与生产系统实现信息互联共享。

3.3.4 配备完善的深水应急维修关键装备

深水海底管道维修和抢修资源主要包括深水作业船舶、深水海管维修系统、深水海管维修专用工机具和海底管道应急维修备件。计划在3a时间内完成整个系统的设计与建造工作。图4为深水ROV介入模式下的海底管道切割与提升作业。

图4 深水ROV介入模式下的海底管道切割与提升作业

3.3.5 编制完善的深水管道应急维修预案

根据我国深水油气田海底管道的现状,提前编制针对不同维修工况需求的海底管道抢修预案,提前识别出所需的专用工机具、维修备件和耗材等清单,编制相应的施工安全应急预案,以备施工时随时调用。

应急预案的核心内容包括:

1) 对紧急情况或事故灾害及其后果的预测、辨识和评价;

2) 应急各方的职责分配;

3) 应急救援行动的指挥和协调;

4) 应急救援中可用的人员、设备、设施、物资、经费保障和其他资源,包括社会资源和外部援助资源;

5) 在紧急情况下或事故发生时保护生命和财产安全及环境免受污染的措施和现场恢复;

6) 应急培训和演练规定,预案的管理等。

3.3.6 开展海底管道抢修技术研究

针对不同的损伤形式和海域特点开发能高效、经济地应对突发事故的海底管道修复技术,关键技术包括水下不停产修复技术、水下干式高压焊接修复技术和深水遥控修复技术。

4 结 语

深水海底管道应急抢修系统是应对突发事故的关键,应将其作为国家应急战略进行投资。该系统能在海洋工程建设中发挥重大作用,有效弥补抢修作业时间投入不足带来的经济压力。通过分析,对深水海底管道应急救援系统提出以下几点建议:

1) 加快深水海底管道应急救援系统的建设。

2) 整合海底管道信息系统。基于地理信息系统、应急机构信息系统、应急专家信息库、应急物资信息库、事故案例信息库、应急预案信息库和外部资源信息库等,做到标准统一、互联共享。

3) 鉴于深水海底管道应急救援系统具有技术含量高、装备投入大等特点,一些中小型石油公司没有足够的资金投入,很难独立建设应急救援系统,建议与印度、马来西亚、泰国等东南亚国家的石油公司建立应急救援协议,使其成为应急救援系统的一项业务收入来源。

4) 向政府部门争取用来建设应急救援系统的进口物资和装备的免税政策和抢修工程收入税收优惠政策。