“社会科学统计软件应用”课程考核改革研究

2019-12-23郭浩

郭浩

摘 要: 为了解决回应以往“社会科学统计软件应用”课程考核中存在的诸多问题,文章把运用统计软件来分析社会现象的能力作为培养核心,构建了涵盖课堂作业、小组报告和期末考试等多环衔接的课程考核方案,并以社会学专业学生为对象进行了实践。结果表明,这一考核方案有效地提升了学生课程成绩,促进了学生参与各项实践活动与学术竞赛,有助于学生知识、技能和素质的协调发展。

关键词: 社会科学统计软件应用; 课程考核改革; 多环衔接; 考核方案

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:1006-8228(2019)12-95-03

Research on the course assessment reform of “Application of Social Science

Statistics Software”

Guo Hao

(School of Law and Political Science, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong 524088, China)

Abstract: In order to solve the existing problems in the assessment of the “Application of Social Science Statistics Software” course, the ability to analyze social phenomena by using statistical software is taken as the core of training in this paper, and a multi-link course assessment scheme covering class assignments, group reports and final exams is constructed, which takes sociology majored students as the object to carry on the practice. The results show that this assessment scheme effectively improves students course scores, promotes students to participate in various practical activities and academic competitions, and contributes to the coordinated development of students knowledge, skills and quality.

Key words: Application of Social Science Statistics Software; course assessment reform; multi-link; assessment scheme

1 “社會科学统计软件应用”课程考核改革的思考

2009年,以哈佛大学教授拉泽尔为代表的15位顶级学者在《科学》(Science)上共同署名发表论文,提出“计算社会科学”这一概念,预示着社会科学的研究进入新的发展阶段。与此同时,政府和企事业单位等对数据分析处理的需求量急速增长,“互联网+”和“大数据”等新名词的出现都意味着一个数据时代的来临,运用统计软件分析社会现象的能力正变得越来越重要。“社会科学统计软件应用”是一门课程,其建立在学生掌握一定数理统计理论知识的基础上,从社会科学角度讲解SPSS电脑统计软件运用,课程内容与时代的发展有紧密的联系。

课程考核是用以检验学生对课程理论知识和实践技能的认知与应用水平,考核是教学过程中的一个重要环节,是评判教学成效的主要手段,因此建立“理论与实践相匹配”的课程考核评价模式,对提高课程教学质量有着非常重要的正面影响[1-2]。“社会科学统计软件应用”作为一门兼具社会科学的理论性和软件实践性的课程,需要我们精心设计该课程的考核体系。

许多研究都指出需要建立一套多样化的考核评价体系,不能仅根据课堂表现和期末考试去评价学生,应将案例讨论、课程作业、上机练习、调研报告与传统闭卷考试相结合[3-6],也有研究认为课程考核除了学生的专业成绩外,还应包括交流合作能力和解决问题的能力等[7]。但这些研究较少涉及多样化考核方式之间的关系如何处理,其各自的侧重点与总体目标的关联有哪些。

有鉴于此,“社会科学统计软件应用”课程在以往的考核中主要存在三个方面的问题:一是考核维度单一,该课程采用平时成绩和期末闭卷笔试相结合的考核方式,偏重于考察学生简单的数理统计知识或者软件本身知识的记忆,这样的考察方式难以反映出学生对较深层次数理统计逻辑的理解以及对软件的应用能力,呈现出来的反而是“集中时间‘死记硬背的能力”;二是考核环节设置不当,仅采用考勤、课堂表现和期末闭卷考试三个环节,且环节之间的关联性也难以体现出来,若仅机械的增加上机考核方式,也只能反映出学生对软件的运用能力,而无法考察其理论与实践水平;三是培养的重心有所偏差,课程教学和考核偏向于数理与软件操作,较少涉及社会现象的理论阐释与模型建立,难以提升学生将知识迁移应用的能力,对社会现象的阐释不够深入细致,一定程度上也阻碍了学生创新能力和表达能力的培养。

因此本研究将运用统计软件分析社会现象的能力作为培养核心,依据课程是在社会现象、理论假设、研究设计、数据分析和结果交流上逐渐递进的特点,探索涵盖课堂作业、小组报告和期末考试的多环衔接课程考核方案,从而解决学生在社会科学领域的专业理论知识、对数理统计知识的理解能力和统计软件运用三者之间的脱节问题。

2 “社会科学统计软件应用”课程考核改革实践

2.1 课程考核方案设计与实施

多环衔接课程考核方案包括三个考核环节。

环节一为依据课程进展情况布置四次课堂作业,占总成绩比重的20%。第一次课后作业是让学生通过阅读优秀定量论文,理解社会现象如何为不同的理论所阐释,进而如何提出研究假设,以及如何对变量进行测量与编码。第二次作业是让学生掌握如何从集中趋势和离散趋势两方面描述数据。第三次作业是引导学生思考如何将所研究的社会现象转换成为数理统计中的相关系数测量,例如学习动机与学习成绩之间的关系。第四次作业是让学生结合案例,理解如何构建数学分析模型,以及模型所得数字反映出的实际意义是什么,例如建立的身高与体重一元线性回歸模型,其b值与R2值反映的实际涵义是什么。通过上述循序渐进的四次作业,从而为后续的高级统计分析打下基础。

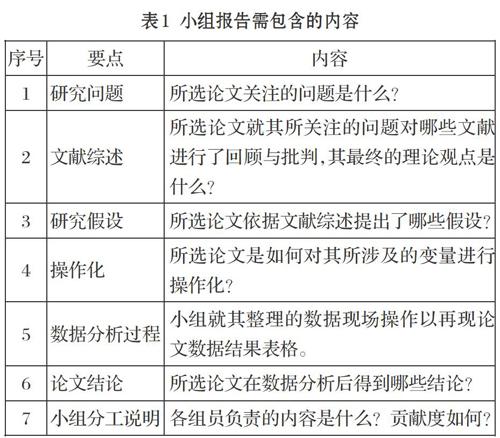

环节二为小组报告与答辩,占总成绩比重的30%。在课程作业的基础上,笔者于课程末期安排六个课时,由各个小组汇报所选取的研究范例,内容如表1所示。各小组需将在本门课程中学习的知识与技能迁移运用到研究范例中,并将论文的研究结果复现出来。小组报告所分析的论文是笔者通过文献查阅的方式,选取适合于学生认知水平的社会现象及其相关研究,来源为《中国社会科学》、《社会学研究》和《社会》等国内一流核心期刊中的定量研究论文,如《市场转型、教育分流与中国城乡高等教育机会不平等(1978-2008)》、《失真的镜像:对优酷视频中城管VS商贩冲突的内容分析》、《消费能使我们幸福吗?》等,这些论文涵盖了诸多的社会现象以适应学生的不同学术与职业志趣。随后笔者搜寻所选论文中使用的全国大型社会综合调查数据,如中国综合社会调查(CGSS)和中国家庭追踪调查(CFPS)等,以确保学生能够成功获取和下载。在授课的过程中,笔者及时跟进各小组对范例的研习情况,每两周询问学生的进展情况,如调查问卷和数据的下载是否顺利,因变量与自变量的选取和重新编码是否与论文一致,模型的建立和输出结果的阐释是否清晰。与此同时,笔者也积极协助学生解决在研读过程中可能遇到的挑战,如数据清洗或模型建构等,但并非代替学生做出相应结果。笔者也设计了相应的小组评分表,以展示过程中的逻辑性与吸引性为要点评判学生的表达能力,以数据清洗和建模分析的现场操作为要点评判学生的软件实际操作能力,以各组针对其他小组所提出的高质量问题为要点,评判学生的创新与交流能力,从而反映出学生在各个维度上的能力水平,这是对以往考核方式的完善。

环节三为期末闭卷考试,占总成绩比重的30%。因小组报告已对学生的统计软件操作能力进行了考察,所以本环节应将重点放在面对不同社会现象时,如何选取适宜的数据分析方法,以及如何理解统计软件输出的数据结果,从而反映出学生的学习能力和知识迁移运用能力。

2.2 课程考核改革成效

从表2中可以看出,在实施课程考核之后,2016级学生的成绩平均分相比较于2014级和2015级均有所上升,年级平均分的涨幅分别为17.74%和5.8%。

同时,学生也利用在“社会科学统计软件应用”课程上所学的知识与技能积极参加暑期社会实践、调研大赛和学术论坛。一名学生参加第三届广东省社会工作本土与本色论坛,利用因子分析和线性回归分析模型撰写的论文入选会议集并获优秀论文奖,该论文随后发表在《社会工作与管理》专业期刊上。四支学生团队进行的暑期社会实践获得校级资助,其中三支团队的调研作品分别获得广东海洋大学第二届大学生调研大赛的一等奖和二等奖。一支学生团队获得广东省第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖。有一位学生在课后和笔者交流,让笔者非常欣慰,这位学生这样表述自己的感想:“您上课的形式培养了我的兴趣,感觉学习SPSS可以分析好多的社会现象,在您这种考核方式之下我感觉知识不再是分裂的了,自己也形成了数据分析的框架体系,感觉有一些能力去加深对生活现象的认识了。”

3 结束语

本次研究试图回应此前课程考核中存在的三点问题:一是考核维度单一,难以反映出学生对较深层次数理统计逻辑的理解以及对软件的应用能力;二是考核环节设置不当,无法展现出学生将理论与实践有机结合的能力;三是培养核心有所偏颇,较少涉及社会现象的理论阐释与模型建立,难以提升学生将知识迁移应用能力。

因此,本研究以社会学专业教学班为实验对象,立足于社会学专业理论知识的框架之内,将运用统计软件分析社会现象的能力作为培养核心,构建了多环衔接的课程考核方案,通过循序渐进的课后作业,复现优秀定量论文范例的数据结果并加以汇报,以及侧重在方法模型选取和阐释统计软件输出结果的闭卷考核,有效地促进学生对数理统计方法和统计软件运用的有机融合,打破以往三者割裂的状态,从而推动学生知识、技能和素质的协调发展。

参考文献(References):

[1] 李门楼,叶静.构建研究生课程教学质量评价体系的思考与实践[J].高等工程教育研究,2015.2:182-186

[2] 孟庆祥,黄世玉,李丹.多元智能条件下实验课程考核评价体系的构建[J].集美大学学报(教育科学版),2013.14(4):107-111

[3] 李玉红,彭晓峰,陈慧青.统计软件SPSS在应用统计学教学中的应用[J].金融教学与研究,2009.3:71-72

[4] 吴燕华.独立学院统计学课程考核体系的改革与实践[J].中国电力教育,2013.10:144-145

[5] 龚慧,罗静,关秋玲,黄九九.大学本科课程考核制度改革实施情况分析——以华南农业大学为例[J].教育教学论坛,2015.5:136-137

[6] 杨洁、刘娟.“统计分析软件应用”课程教学方法及教学实践的探讨[J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2013.2:257-259

[7] 胡善风,汪茜,程静静.地方应用型本科院校的课程考核改革探索与实践——以德国应用技术大学为例[J].国家教育行政学院学报,2016.1:88-91