金属热处理的机械原理工艺研究

2019-12-14冉庆华

严 冬,田 刚,冉庆华,陈 鹏

(天门职业学院,湖北 天门 431700)

国内社会经济的迅猛发展,也为我国金属加工行业带来了巨大的机遇。在这一发展过程中,有关怎样有效利用金属材料使其发挥出最大作用这个问题也日渐引起社会的关注[1]。如果想要让所制作加工的工业产品具有最佳性能并且具有最容易被客户接受的形貌,就必须要合理选择最适宜的金属材料来进行生产加工;如果使用的金属材料不符合生产规范和相关要求,就有可能使研发出来的工业制成品没有办法完全发挥出其最佳功能,而且也有很大的可能因此而降低其使用寿命;本文在对金属工具的种类以及性能要求等方面进行详细解析的基础上,就应该怎样实现金属热处理的机械原理工艺设计这个课题,着手进行一系列探讨。

1 金属热处理的机械原理工艺

1.1 分级

金属在较高温度下进行分级冷却能够在一定程度上降低热应力,避免发生畸变现象。在500℃分级淬火的金属材料其切削性能最佳,随着分级温度的逐渐提高金属材料的使用寿命也随之降低[2]。机用双金属锯条分级温度在520℃~670℃之间波动,分级时间固定在30min以内为最佳。时间过长有可能会析出微小碳化物,造成金属硬度大幅下降。

1.2 淬火

淬火指的是将金属加热到其临界沸点或以上的温度,余热加温后超过临界冷却速度的冷却获得马氏体的热处理工艺。淬火的主要目标就是有三点,首先是提高金属材料的硬度与耐损性,其次获取到尽可能多的马氏体并加以不同温度回火获得各种所需属性;最后就是改变金属的物理性质和化学性质。除Co外所有的合金元素均能够使得温度曲线发生右移,大大降低钢的临界冷却速度,所以都可以提高钢的冷萃性。使用冷却能力较低的油就能够发生冷萃透析,对于一些高合金的金属比如说在空气环境下就可以淬硬。例如,将油作为淬取剂,与水相比,油的优势就在于当处在170℃~340℃的温度范围内,冷却速度几乎只是水的十分之一,因此大大降低了马氏体转变块的热应力。

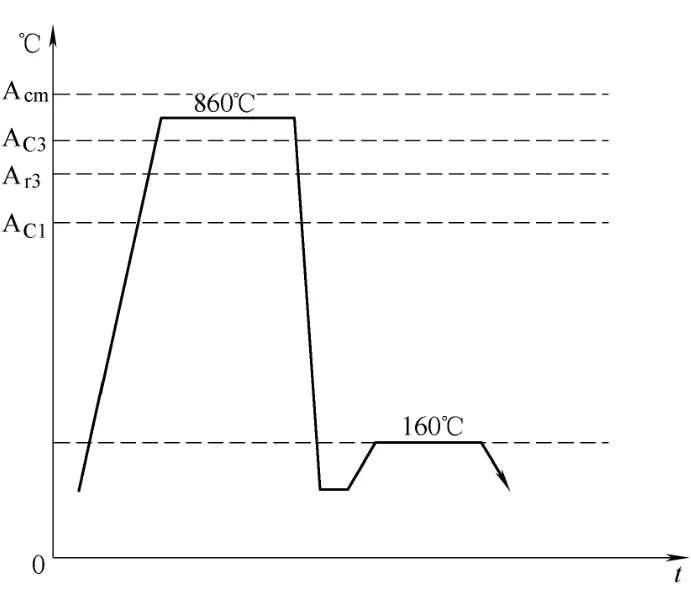

它在500℃~780℃范围内的冷却速度为190℃/s,因而其非常适合临界冷却速度比较低的合金钢网要求[3]。将金属加热至淬火温度并降温一段时间后,再把金属泡入冷却剂内直至处于室温,这种方法被称之为单液淬火法。这种方法比较适合用于冷萃性较为优良,奥氏体稳定,临界冷却速度较低的金属。分级后淬火的目的就是需要将金属在一个略高于该种类的马氏体沸点的淬火剂内进行急速冷却,之后拿出来再放进其它冷萃介质中进行二次冷却。分级淬火的冷却步骤具体分成两部分内容来进行,所以其产生的组织应力和热应力均比较小。淬火热处理作为对高速金属尤其是钢制品应用状态以及基本性能最为敏感的工艺,也是高速钢制造工艺中难度最大的环节。通常来说分成预热、加热以及冷却三部分。预热主要是为了降低内应力,以免发生形变或开裂,同时还可以减少高温时需要维持的时间。加热包括加温、热透以及保温三个时序。加热是为了获取到具备一定合金度的奥氏体,同时避免晶粒长形态与碳化物形态发生恶化。冷却主要是通过将高合金奥氏体温度迅速冷却至780℃以下,确保立即转变为马氏体或下贝氏体,同时不可以让材料表面温差过大以免发生形变或开裂。机械原理工艺的研究目的是使500℃以上的冷却速度达到最优,以便可以最大限度地阻碍二次碳化物的产生。500℃以下,尤其是当马氏体温度发生改变时,就需要缓慢进行降温处理。对于500℃以上的热处理要求,高速钢相匹配的热处理办法就是分级、油浸以及等温淬火。钢经过淬火后获取到的组织就是马氏体增添一定量的残余奥氏体,如图1所示。

图1 淬火工艺加热温度

淬火马氏体与残余奥氏体的化学性质和物理性质均非常不稳定[4],原因就在于:马氏体中蕴含的碳浓度过于饱和,即使是含碳浓度仅为0.7%的钢,其马氏体中的含碳量是707℃下铁素体平衡含碳量的十倍;其次马氏体是具备高密度的结晶体结构,所以淬火马氏体内具有较高的应变力;最后马氏体中的残余奥氏体处于过度冷却状态时,会承受到应力与应变力双重的作用,且淬火马氏体中是存在大量的马氏体片和条束,因而马氏体具备较高的处理能力。以上原因说明马氏体与残余奥氏体处在不稳定状态时,这种不稳定状态是和最终稳定组织形态有关,且只能是稳定状态下的铁素体或渗碳体混合物的自由匹配,充分为其转变提供了所需的动力[5]。

1.3 固溶处理

固溶处理是金属热处理不可缺少的一道机械原理工艺。固溶时,加热温度必须确保金属中的金属元素(一般指碳元素)与合金元素完全溶解在奥氏体内,可也不应过高。以19-2PH钢为例,19-2PH钢的Ac1(初始温度)约为670℃,Ac3(加温温度)约为740℃,Ms为90℃~140℃,Mf约为52℃。所以推荐的标准固溶温度应该设置在1010℃~1080℃。固溶温度不一样,最后获取到的组织和属性也各不相同。对19-2PH钢在不同固溶温度下的组织与属性进行一系列研究,所选取的处理固溶温度为1010℃、1020℃和1040℃。经研究表明,经过1040℃固溶处理后,样品硬度达到最值。这是因为当固溶处理温度处于较低温度时,加热获取的奥氏体分布不均,合金碳化物的溶解量也比较少,造成淬火后获得的马氏体硬度偏低;当固溶温度处在较高温度时,一方面由于晶粒较粗,另一方面因为奥氏体内溶解的合金碳化物较多,奥氏体稳定性逐渐加强,马氏体转变点渐渐降低,所以淬火后马氏体含量大大减少,残留奥氏体量增加,硬度降低。同时加热温度太高还有一定可能会使固溶组织中出现较多含量的铁素体,影响最后结果的精确性。所以有必要科学选择固溶温度,以确保所需的属性。因为19-2PH钢中含有铬、镍等诸多元素,这就造成其在冷却时就可以获得马氏体,可为了让固溶后的组织更加精细化,获得更好效果,提高其可塑性,在实际生产过程中基本上会采取油浸方式。通过在固溶处理环节之后的后续操作来调整奥氏体固溶体的化学成分,从而有效控制马氏体转变温度,使马氏体转变温度与室温持平,实现马氏体转变的最佳效果,获得较为理想的力学性能。

2 结语

本文对金属热处理的机械原理工艺研究进行分析,依托金属加工工艺的一系列要求,根据热处理操作标准,对机械原理工艺的调整,实现本文研究。希望本文的研究能够为金属热处理的机械原理工艺的创新提供理论依据。