仰望初心

2019-12-10宁桂玲夏春光孔艳梅

宁桂玲 夏春光 孔艳梅

1949年3月28日清晨,王大珩、毕德显、汪坦、郭可讱等20余名热爱共产党、向往新中国的专家教授及青年教师出现在旅大(大连)火车站的站台,大连大学校长李一氓、来自延安的大连工学院院长屈伯川等同志亲临站台欢迎。旅大市委书记欧阳钦同志专门设宴,为他们洗尘。

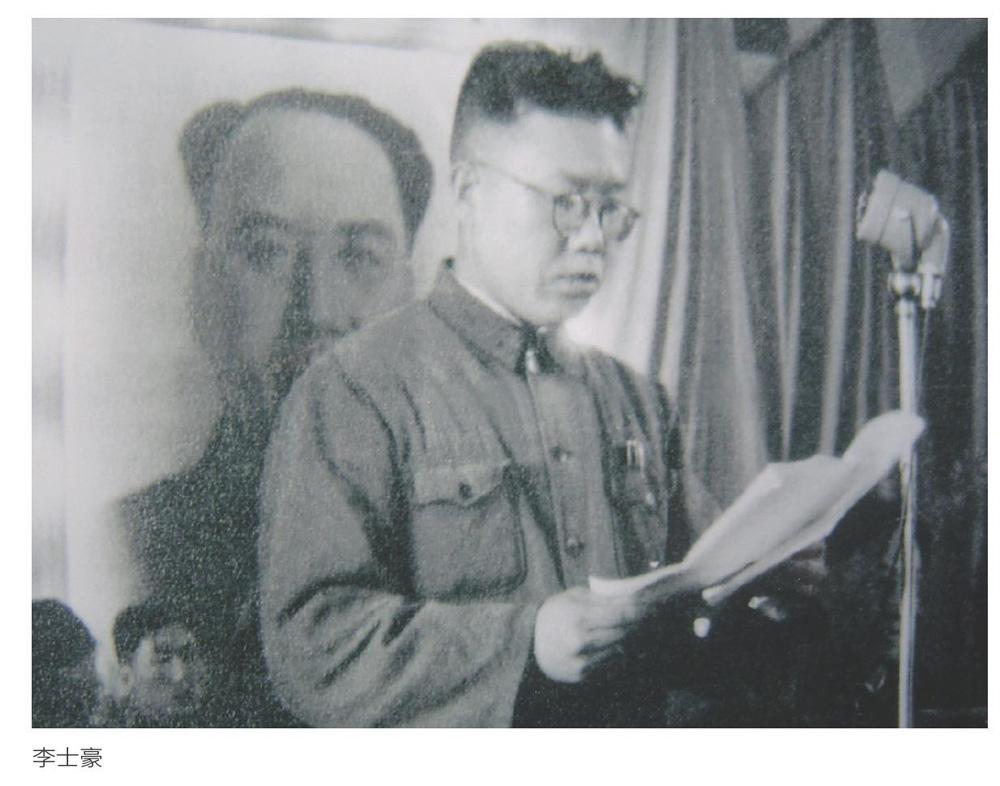

九三学社创始人之一——李士豪先生也在其中。他衣着朴素,拎着简便的行李,满是灿烂的笑容,深深地呼吸着解放区的新鲜空气。离开东北20年,怀着“九一八”刻骨铭心的伤痛,整整18年,东北回来了,他回来了,因为“家”需要重建。他欣慰于40多天前的选择。1949年1月,在地下党员中央大学生物教授沈其益的鼓励下,他放弃西北农学院的聘书,舍下病中老父、妻子和两个年幼的女儿,义无反顾地从南京到上海、香港,再到朝鲜平津,最后辗转来到大连。从此,他把自己的一切献给大连,献给新中国的教育事业,献给新中国的水利工程技术建设。

一直在香港负责深入国统区上海、南京等地的招聘工作,曾任新四军卫生部长,原大连医学院院长、医学家、中国科学院院士,中国农工民主党中央副主席沈其震在1985年说,1949年前后来大连的许多专家“都是怀着一种救国建国的崇高理想到解放区来的,都是我国知识分子中的革命派,先进人物。”李士豪当之无愧。

一生平淡,但初心可鉴

翻阅李士豪的成长经历,不难看到他平淡无奇但信仰坚定、初心可鉴的人生轨迹。

1914年,李士豪出生于黑龙江省哈尔滨市的一个小康家庭。父亲官至哈尔滨长途电话局局长。12岁读中学时,他受邹韬奋《生活》周刊的影响,产生出浓浓的爱国热情。1928年,他参加哈尔滨市大中学校举行的反日示威游行。“九一八”事变,正在上海浦东中学读书的他,对日本帝国主义侵占东三省和南京国民党政府不抵抗政策倍感气愤,毅然参加“上海学生进京爱国示威团”,挨了国民党军警一木棍。他说,因穿了大衣,没有受到太大伤害,但这次游行遇难和受伤的学生太多,从此对蒋介石政府断了念想。1932—1936年,他在伪统治区唐山工学院读大学。那时科学救国理论已破产,他觉得前途无望,而对于共产党的了解,据说为了穷人打天下,其他一无所知。“七七”事变,全面抗日战争爆发,远在美国芝加哥大学学习的他,十分关注国内形势。美国报纸也常有抗战胜利的消息,他就非常兴奋。那年冬天,他偶然在同学处看见斯诺的《红星照耀中国》,觉得书中写的都是自己从来没有听到的,也知道了中国共产党,字里行间他看到了中国的未来和希望。1939年7月完成学业后,他辗转回到战火纷飞的祖国。

1939年12月,他到重庆中央大学水利系任教。他关注时局,订了一份新华日报。1940年春天,他认识了进步青年陈啸原,经陈的介绍,先后认识潘菽、梁希、谢立惠等人,成为“自然科学座谈会”创始人之一。他经常和座谈会的同志们去新华日报社,积极为科学副刊撰写文章。1941年“皖南事变”发生,李士豪和他的挚友陈啸原秘密在沙坪坝中大校园内张贴和散发《中国共产党关于皖南事变的宣言》传单,让皖南事变的真相及时大白于莘莘学子当中。不久,他在新华日报社见到了周先生(他们当时称呼周恩来为周先生)。1942年春天,李士豪受邀参加周恩来在十八集团军办事处的宴请,在进步青年是否入党的问题上,他接受了周先生的意见,周恩来说:“……其实中共对党外朋友是一律看待的,因为大家努力的方向是一致的,并不是非要入党才能为革命事业效力。而对于一个新入党的同志,党要想很多办法保护他、掩护他。”

1944年秋,在周恩来建议下,梁希等人成立“中国科学工作者协会”, 李士豪与金善宝、梁希、潘菽、涂长望、竺可桢、李四光、严济慈等100多位著名科学家成为早期的主要代表人物。后经周恩来、潘梓年授意,“自然科学座谈会”成员,先后以个人身份参加了由许德珩、潘菽、黄国璋等人发起的“民主科学座谈会”。一次在防空洞中,周恩来一眼认出李士豪,他说:这不是中央大学李教授吗?二人围绕解放区的情况和中国的前途进行交流,并给了他很大的鼓励,他向周恩来表示要去延安的想法,后因种种原因没能如愿。但这次谈话,让李士豪铭记终生。

1945年9月的一天,李士豪和梁希、潘菽、金善宝、涂长望等8位教授异常兴奋、激动,因为接到了时在重庆谈判的毛泽东接见他们的通知。在嘉陵江畔张治中将军的公馆,一个长方形的房间里,李士豪与毛泽东握手,满是信心和坚定。不善言辞的他,认真聆听毛泽东的伟略,心中描摹着国家和平统一的前景。

1946年5月4日,九三学社在重庆正式成立,李士豪成为十六位理事之一。1947年春天,中國民主革命同盟会南京负责人谭惕吾找到在国民党水利部工作的李士豪,让他联系梁希,把国民党当局镇压学生“反独裁、反内战、反饥饿”抗议示威运动的阴谋转告给学生代表,信息的传达,避免了惨痛的流血事件。1948年,他通过地下党为解放军横渡长江提供了长江水系的气象、水文资料,为渡江提供可靠的数据,确保解放军成功渡江。(但他很少提起这件事,直至1992年去世,陈啸原才告诉了他的夫人)。1949年1月辞职的李士豪,接受沈其益的建议,甘冒牺牲风险,北上参加新中国建设。

其实每每梳理李士豪的历史,我都在想,那需要怎样的一种信念,让他能够义无反顾回到祖国,主动接近进步同事加入进步组织,主动接近地下党的同事,难道就是家乡的沦丧?就是青年人的热血?就是一本《红星照耀中国》?其实可能都有,但更确定的是他骨子里的信仰,信仰就是初心。在芝加哥大学读书时,就因为罗素说只有美国才是人类的希望,让他产生反感,再也不去听他的课了。“昔人已乘黄鹤去”,现在的我只能从字里行间去理解、体味那一代人与生俱来的初心,那一代人的品格境界,那一代人的责任与担当。

一生平凡,但初心不改

细数李士豪在教学、科研、水利技术工程的付出,没有惊天动地的壮举,但总能看到触动心灵的感动,只因初心不改。

1949年,刚刚筹建的大连工学院土木系,没有教材,没有教学大纲,李士豪不分昼夜亲自编写。

1952年,在建设大学新校址时,李士豪认为土木工程系的学生既应注重基础理论,同时应加强实际锻炼,建造新校舍给广大师生创造了实际锻炼的机会。他和同事指导学生进行校园测量、道路规划、校舍设计等,大大缩短工期。该校址现在仍在使用。

1954年,高等学校院系调整,苏联专家指导的水利类研究生班由哈尔滨工业大学调整到大连工学院水利工程系。李士豪感到这是培养水利系师资的极好机会。在他的坚持和参与下,这个研究生班一共办了3期,近200人。毕业生一部分留在大连工学院任教,大部分到有关兄弟院校任教。后来,他们都成了我国水利工程教育的骨干力量。

1955年,李士豪成为我国第一位在水利实验室引进水利电测技术的人。刚回国不久的钱学森看到实验室的电测技术时,颇为吃惊和感动地说:回国后走了很多地方,在这里第一次看到了在水利工程实验中使用电测技术,感到非常振奋。

李士豪是我国最早高速水流问题研究的开拓者之一,负责任地说,就是开拓者。三峡溢流坝面的总脉动压力、綦江水库、大伙房水库、乌溪江水库和鲁布革水库等,都记载着先生的研究成果和足迹。

1958年,高等教育部要求大连工学院支援部分师资组建郑州工学院水利系,而大连工学院水利系师资并不富裕。李士豪从大局出发,组建了一个很强的班子,输送给郑州工学院(现在的郑州大学)。

50年代初,他参与了筹建旅大市科协及旅大市土木工程学会。50年代后期开始,长期任辽宁省科协副主席。他还担任过中国力学学会理事、中国水利学会理事及名誉理事、中国水力发电工程学会理事及名誉理事、辽宁省水利学会副理事长及中国水利学会水力学专业委员会副主任等职务,把自己一生献给了中国的教育事业和水利事业。

1983年,大连理工大学成立高速水流研究室,已是70高龄的李士豪向国家自然科学基金申请并完成了“泡动力学及其应用”项目。在70年代,我国在这个领域几乎空白,李士豪改写了历史。项目获得国家教委科学技术进步奖,最后项目的主持人、奖金李士豪都没要。他说:“题目虽然我挂了名,但我已经退休,没有做什么工作,不挂我,感到很坦然;挂了我,反而压力很大。”

李士豪的一生,没有戈壁滩蘑菇云升起的耀眼,没有一桥飞架南北的手笔,没有天眼洞察宇宙的辉煌,但他有治学、科研、育人、创新的眼界,有踏实做事、低调做人、精读学问的胸怀,有淡薄名利、不计得失、乐于奉献的境界。

一生无悔,只因不忘初心

合上李士豪那薄薄的几页纸的自传体叙述,从邹韬奋《生活》周刊时的爱国热情,到《红星照耀中国》中的信仰,从参加中国共产党授意下的进步组织,到自然而然地为新中国解放递上长江气象、水文资料,从主动接受地下党安排甘冒风险北上建设新中国,到躬耕咫尺讲台的默默奉献,他无怨无悔,只因他不忘初心。

十年“文革”,李士豪先生遭受严重打击。顶着反动学术权威、国民党特嫌的帽子,他被关在水力馆的一个房间里,这是他当年带领学生建造起来的。他由一些年轻老师看管,被吊起来毒打,受喝尿、耳朵灌尿之辱,听力为此受到严重影响。据一些同期的同事回忆,他当时问题很严重,大多数人都平反了,他还在被监管。恢复工作后,他拿出每月工资的四分之三补交党费,不带一丝功利、不带一毫索取,做他想做的事,交上他想交的作业。所以他无怨无悔,心安理得。

1979年平反后,李士豪继续主持学校工作,先后担任学校党委委员、教务处处长、水利学院院长、市法院陪审员等职,担子非常重。一些同事要为李士豪追究毒打他的青年教师的责任,他说:“那时是大环境如此,年轻人也是出于对革命的热情,吸取教训就是了。” 很多同志对李士豪的宽宏大量非常钦佩,那几个青年教师很感激,后来都成长为理工大学的中坚力量。

有一次,李士豪正值北京出差,许德珩先生生病,他前去医院探望。许老在病床上说了三句话,“要坚持共产党的领导、要学习政治、要努力工作”。这深深地印在李士豪的心里,自此,每次九三学社开会他都会重复这三句话。

李士豪是二级教授,享受地局级待遇。他是中国水利学会的名誉理事,也是中国水力发电工程学会的名誉理事,凭他的身份和年龄,出差坐软卧或飞机、住套房,上下班配车是应有的待遇,但从60年代到退休,为节省开支他都是降格以求,坐硬座、坐公交是他一直的标配。

1992年1月8日,因听力原因,李士豪在晨练中遭遇车祸去世。

事了拂衣去,深藏功与名。以李士豪的资历和能力,他在官场上的社会地位的确不怎么高,这当然与他的个性有关,更与他的自身品质有关。他一生的伟大被自己淡漠,一身的成就被自己遺忘;而一生的信仰却矢志不渝,一身的淡泊也乐得其受。当面对这样一个真正的、纯粹的人,听他那一点一滴的故事,那种直击心灵的震撼与感动,是难以名状的。我们不会忘记他。

(宁桂玲为九三学社大连市委主委;夏春光为九三学社大连市委专职副主委;孔艳梅为九三学社大连市委宣传部部长)

责任编辑:尚国敏