利用地震沉积学定量刻画辫状河三角洲砂体

——以委内瑞拉MPE-3区块为例

2019-12-06刘书亭张宪国任丽华林承焰黄文松

刘书亭 张宪国* 任丽华 林承焰 林 芳 黄文松

(①中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580; ②中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 概况

与常见的曲流河三角洲相比,辫状河三角洲沉积砂体更发育,地层非均质性也更强,因此准确刻画沉积微相及砂体难度较大。委内瑞拉MPE-3区块位于全球地质储量最大而开发程度最低的重油富集区——奥里诺科重油带[1],是以水平井开发为主的辫状河三角洲重油油藏,储层结构复杂,不同成因类型砂体的形态及边界认识不清,基于直井资料的传统沉积微相和砂体刻画已难以满足水平井开发的要求。作为沉积相地震解释的一种新方法,地震沉积学自1998年提出以来,已经建立了一套有效的方法[2-6],并取得了良好的效果[7-13]。

MPE-3区块位于东委内瑞拉盆地南缘、奥里诺科河以北、奥里诺科重油带卡拉沃沃油区的西部,三维地震覆盖面积约为115km2(图1)。 研究区为一向北倾斜的单斜构造,地层倾角为2°~3°,断层不发育[14-15]。物源来自南部圭亚那地盾,是晚渐新世沉积的一套近滨河流—三角洲相厚层砂岩。早中新世,这套沉积物被大规模发育的河流冲刷、运移至该区逐步沉积,构成了主要沉积地层[16-18]。主要含油层系为新近系Oficina组,是一套完整的海侵—海退三级层序,其内部自下而上发育Morichal段三角洲平原及前缘中—细砂岩夹泥岩薄层沉积、YABO段海泛泥岩和JOBO段三角洲前缘砂泥岩(图2)。该区有水平井390口,采用丛式水平井部井方式,水平井间隔为300~600m,水平井段长度可达1000m,直井仅27口(图1)。地震资料品质较好,信噪比高,目的层段频带宽度为15~115Hz,主频高达60Hz以上。本文将地震沉积学方法应用于水平井开发区,探索“直井—水平井—地震”相结合的多维、多尺度地震沉积学解释方法,精准描述和定量刻画辫状河三角洲沉积微相。

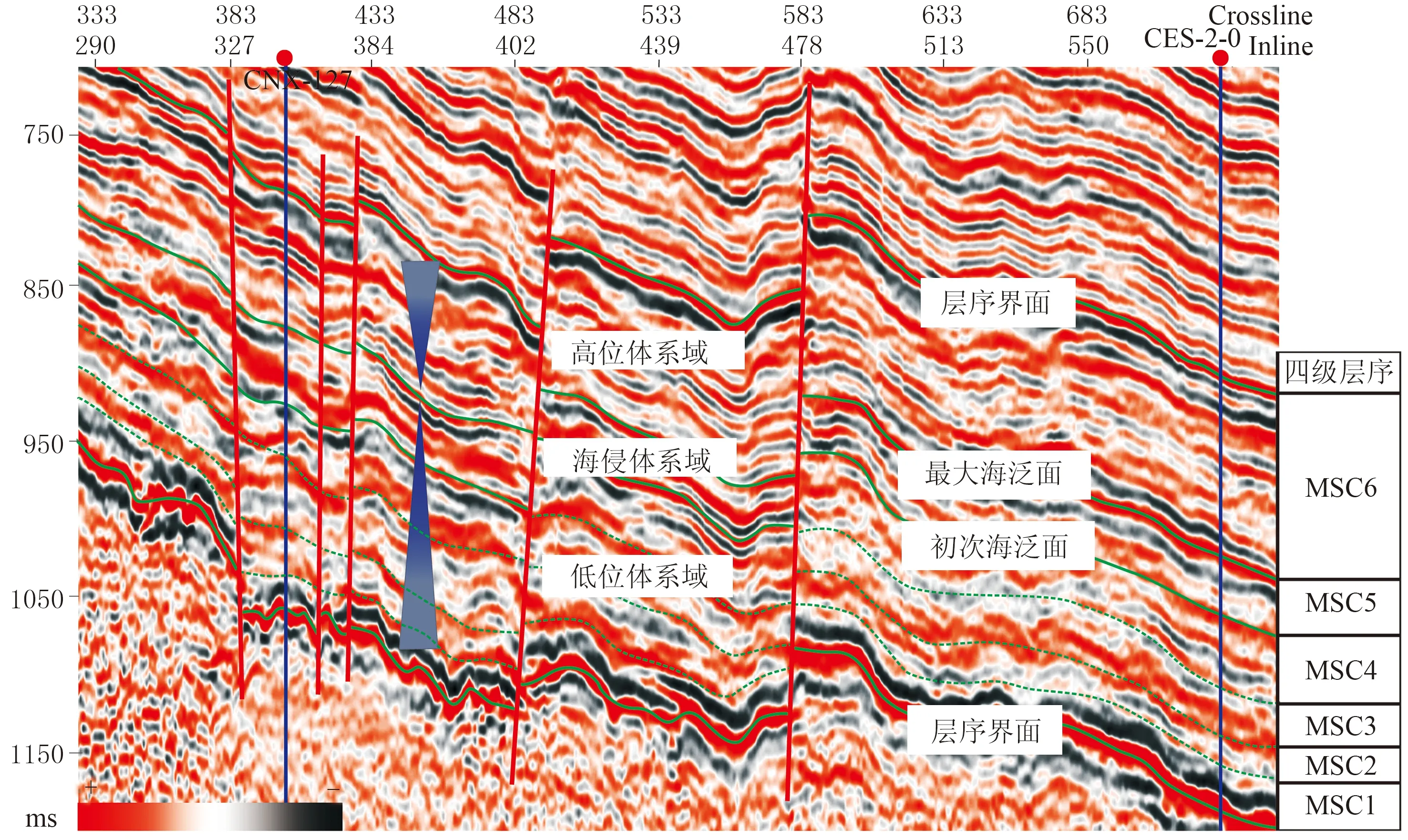

图2 Oficina高精度地震层序划分

1 层序地层划分

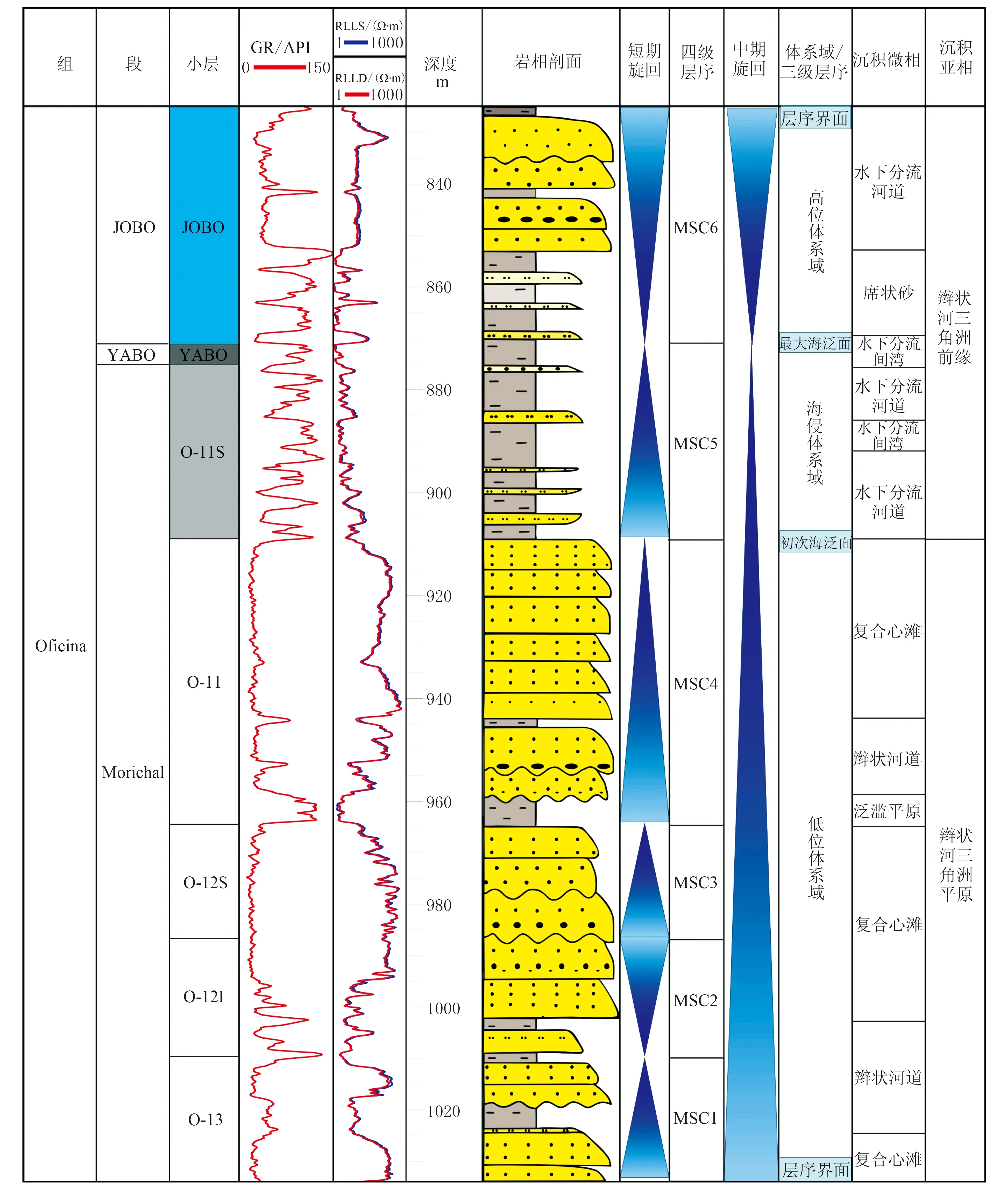

等时地层格架是地震沉积学研究的基础[19]。目的层发育一套完整的三级层序,与下伏寒武系为不整合接触,由Vail经典层序地层学理论可知,该不整合面是良好的地震层序识别界面,以此为三级层序底界面。目的层顶界为一个明显的岩性突变面,是下伏砂泥岩互层与上部泥岩分界面,作为三级层序顶界面。在三级层序内部,根据识别的初次海泛面(FFS)和最大海泛面(MFS)划分体系域[17-18]。在三级层序的控制下,结合沉积旋回和岩性组合进一步划分出四级层序(图2、图3)。FFS是低位体系域(LST)与海侵体系域(TST)分界面,界面上、下地层含砂率发生明显变化,下部为厚层砂岩沉积,上部为砂泥岩互层。界面地震响应较弱,表现为中—弱振幅,同相轴连续性差。MFS是TST与高位体系域(HST)分界面,是一套全区稳定发育的泥岩,为最大海泛时形成,反映基准面快速上升的结束,平均厚度约为6m,泥岩质纯。在地震剖面上响应较好,表现为中—高振幅,连续性好。

在三级层序内部,根据测井显示的沉积旋回变化和短期洪泛面,并结合地震反射特征,识别与划分四级层序。Oficina组内部6期基准面旋回变化形成的海泛沉积表现为薄层的细粒沉积测井响应,以薄层泥岩沉积为主,指示一次基准面快速上升的结束,具有良好的等时意义,可作为短期基准面旋回的标志。在横向上,可以看到同相轴接触关系的变化,指示局部发育海泛沉积,从而划分出6个四级层序(图2、图3)。

图3 CES-2-0井层序地层综合分析图

2 井点砂体沉积特征

2.1 岩相类型

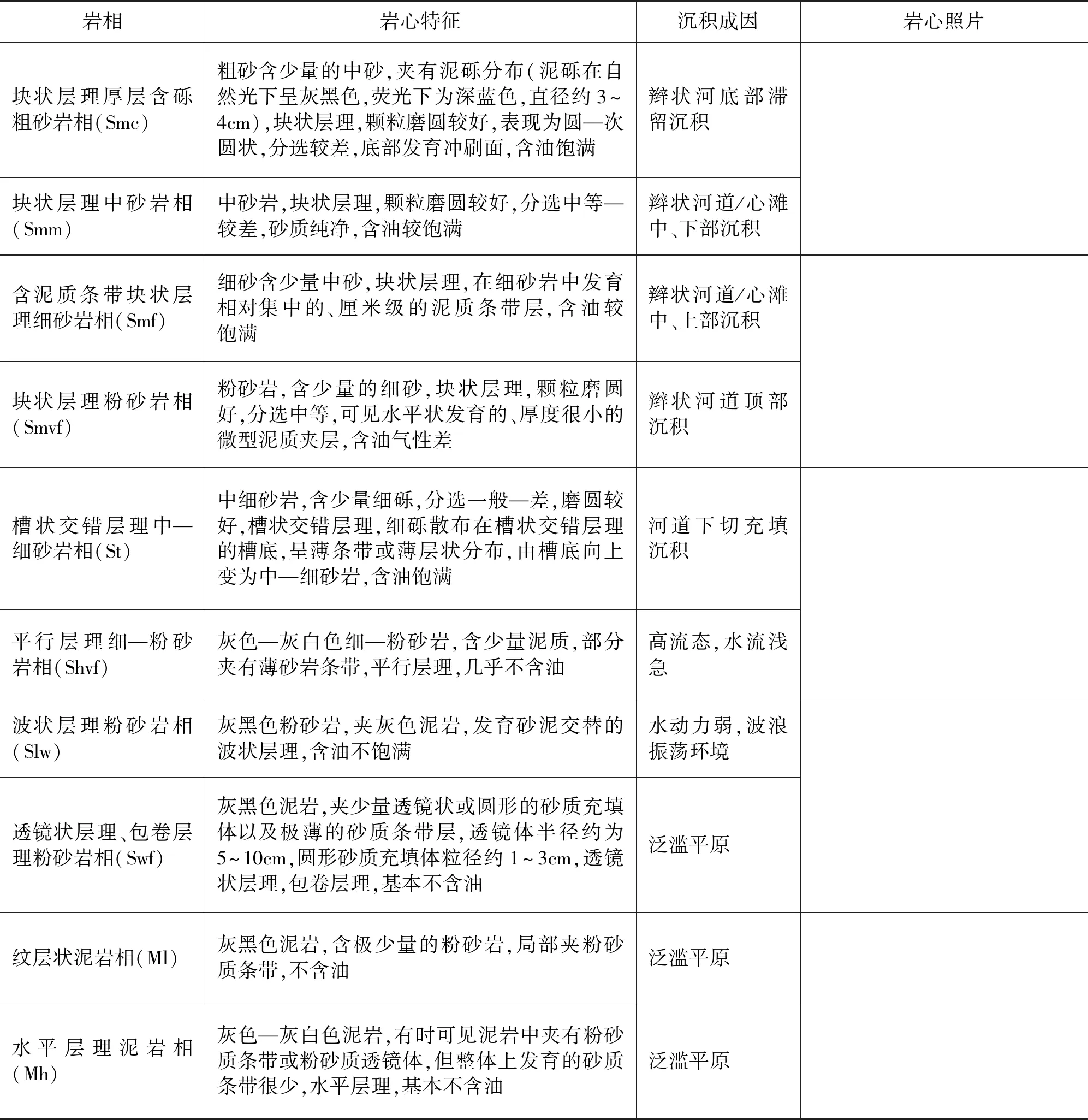

研究区有CES-2-0、CJS-1两口取心井,目的层段岩心长度为108m。根据自然光及紫外线照射下岩石的颜色、粒度、沉积构造和含油性等,可以识别出10种岩相,包括块状层理厚层含砾粗砂岩相(Smc)、块状层理中砂岩相(Smm)、含泥质条带块状层理细砂岩相(Smf)、块状层理粉砂岩相(Smvf)、槽状交错层理中—细砂岩相(St)、平行层理细—粉砂岩相(Shvf)、波状层理粉砂岩相(Slw)、透镜状层理、包卷层理粉砂岩相(Swf)、纹层状泥岩相(Ml)和水平层理泥岩相(Mh)(表1)。

表1 MPE-3工区岩相分类表

2.2 基于直井资料的沉积相分析

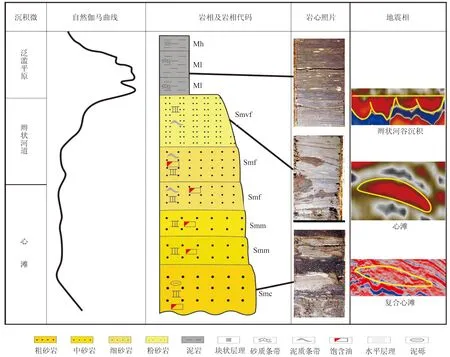

根据发育的岩相特征并结合区域沉积背景可知,Oficina组沉积时期,研究区为海陆过渡环境,发育缓坡浅水辫状河三角洲沉积,沉积亚相主要为辫状河三角洲前缘和平原,其中LST的三角洲平原沉积是本次研究的重点,发育心滩、辫状河道和泛滥平原三种沉积微相。心滩砂体厚度大、粒度较粗,是该区物性最好的储层类型,也是主要的油气勘探开发目标。发育中—细砂岩,部分含砾石,可见块状层理、水平层理及槽状交错层理等沉积构造,垂向上多期叠置,最大叠置厚度超过30m。沉积韵律不明显,仅在部分井点具有明显的正韵律特征。GR曲线形态具典型箱形特征,部分井点呈微齿化箱形或箱形—钟形复合特征,顶、底多突变接触,具有典型的“富砂”河道型沉积特点。这种垂向切叠的多期心滩沉积砂体具梭状或丘状强振幅反射结构,连续性较好(图4)。

辫状河道与心滩毗邻,研究区发育的辫状河道多为末期河道形成的废弃充填沉积,沉积物粒度较细,以细粉砂岩为主。辫状河道底部发育泥砾,底冲刷作用明显,表明河道沉积初期具有较强水动力特征。区域地质研究表明,研究区物源供给充足,从岩相类型和垂向测井相特征也可以看出,目的层沉积时期水动力作用强,在河道沉积中发育槽状交错层理等高能成因的沉积构造。GR和SP曲线呈中低值钟型或箱型,中子曲线为较低值,岩性密度曲线较平直。在三角洲平原中,较强水动力作用下的河道沉积表现出一定的下切能力,在地层中形成下切侵蚀谷充填,在地震剖面上呈明显的“顶平底突”的下切谷形态,河道整体的反射包络线形态清晰,内部反射杂乱,从地震剖面上可以清楚地识别不同单期河道(图4)。

图4 研究区典型沉积微相及井震响应特征

由岩心还可见少量的泛滥平原沉积,岩性主要为泥岩,夹薄层粉砂岩条带,偶见铁质、钙质结核,发育水平层理、沙纹层理和不对称波状层理,为季节性洪水泛滥出河道后由弱水动力条件形成的细粒沉积。在GR和SP曲线上表现为微齿化低幅特征,其顶、底与邻层通常为渐变接触,反映了沉积环境的渐变过程。中子、声波、密度值较高,电阻率曲线呈低幅平直状(图4)。

3 地震沉积学分析

砂体平面刻画一直是地震地质研究的难点,辫状河三角洲砂体平面发育规模远大于纵向,利用地震平面信息刻画砂体内部结构为沉积相地震表征提供了有效手段。该区有大量的水平井资料,为解释地震沉积相及砂体内部结构提供了高分辨率的横向信息。在等时地层格架约束下,本文采用相位调整与地层切片相结合的方法解释地震沉积相。

3.1 相位调整

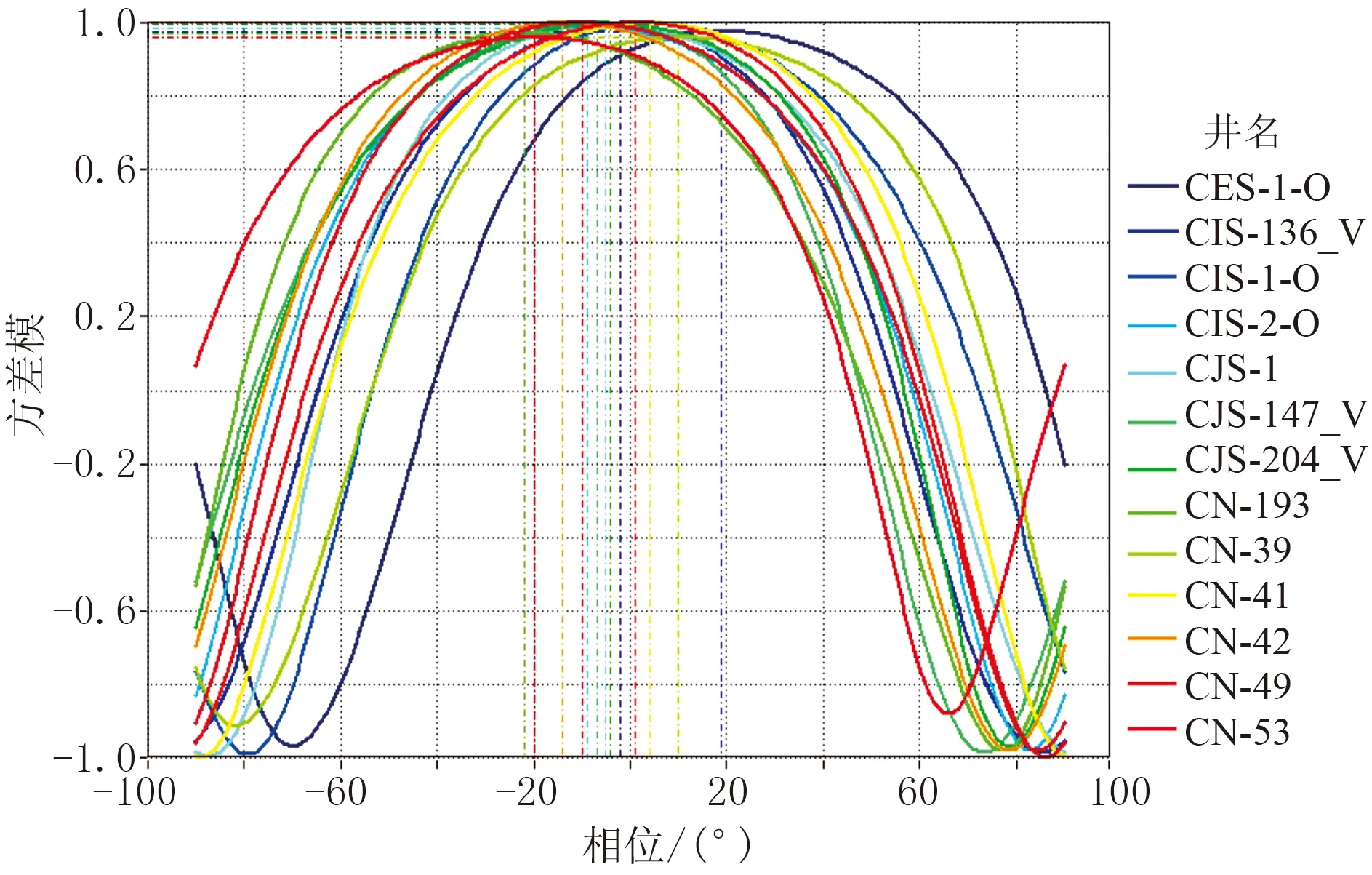

零相位子波具有波形对称、子波中心和最大振幅与地震反射界面一致、分辨率较高的等优点,因此常被用于地震解释。Zeng等[4-5]的研究表明,对于薄层来说,零相位地震数据体同相轴不能有效地反映砂体。研究区目的层段埋深约为1000m,地震资料主频为60Hz,按照层速度4000m/s计算,地震资料垂向分辨率约为17m(1/4波长),与Oficina组砂体厚度相当。对于厚度为1/4波长的砂体,在90°相位地震资料上地震反射与砂体之间具有良好的对应关系[20]。本文采用基于希尔伯特变换的多道扫描方法定义一个相位角步长,并用不同的相移量校正地震记录,由最大方差模判断准则求取最佳的相位移量[21],得到原始地震相位为-3.5°(图5),据此将地震资料相位转换93.5°,完成90°相位转换处理(图6右)。可见,经相位转换之后,同相轴与测井解释的砂体吻合较好。

图5 利用最大方差模判断准则求取地震数据相位

图6 MPE-3工区原始剖面(左)与90°相位剖面(右)

3.2 地层切片分析

在等时界面之间进行线性内插提取地层切片是地震沉积学研究中常用的切片方法。考虑到研究区的地质特征,MSC1底与下伏地层呈不整合接触,早期低位域沉积受古地貌影响显著,河流会优先沉积于地貌低洼处,采用线性内插的方法难以确保地层切片等时性。为此,将MSC1顶部等时界面拉平制作地层切片。MSC2、MSC3受古地貌的影响逐渐减弱,顶、底均存在较稳定的等时界面,故采用线性内插的方法提取地层切片。对于MSC4,顶部的FFS为全区稳定标准层,拉平FFS后制作地层切片。

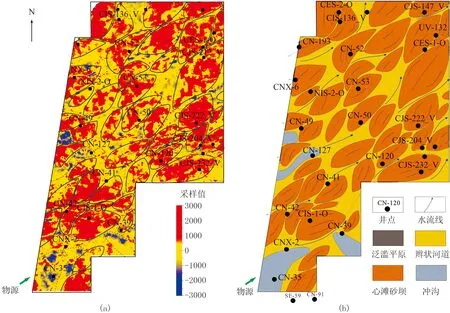

在MSC4沉积期,海平面不断上升,可容空间持续增大,沉积物源供给充足,辫状河道及心滩大量发育,河道带分布范围广,心滩规模大,垂向加积作用强,表现为“满盆皆砂”的特点。在地层切片(图7左)中辫状河道带呈连片分布,其中黄色区域(采样值为-700~500)连续性好,分布范围广,GR曲线呈中—低值钟型或箱型,电阻率曲线呈中—高值。在辫状河道沉积内部,复合心滩沉积为紧密分布的红色椭圆状区域(采样值为500~3000),平面上呈北东—南西向,与沉积物源方向一致,GR曲线呈典型箱形。在零散分布的蓝色区域(采样值为-3000~-700),GR曲线呈低幅微齿化,电阻率曲线呈低幅平直状,指示泛滥平原沉积。

3.3 水平井组指导下的沉积相模式

传统的基于直井的沉积相研究对井间沉积相的描述在很大程度上依靠沉积相模式推测,具有很强的不确定性,而水平井的横向高分辨率在砂体横向变化描述、 内部夹层刻画等方面具有直井和地震资料难以企及的优势。 然而,现有的地震沉积相解释 主要结合地震与直井资料,对如何利用水平井资料缺乏简便实用的方法。

图7 O-11沉积期地层切片(左)及沉积学解释(右)

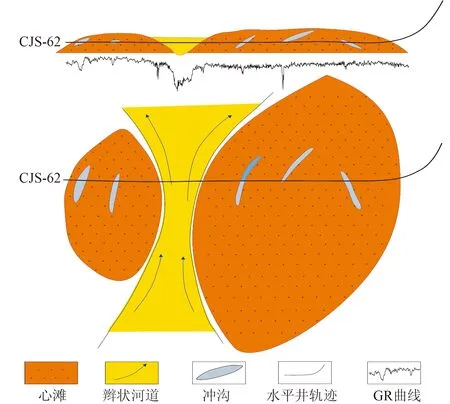

通过分析研究区水平井段测井曲线,并参考直井解释结果,总结了水平井段钻遇砂体的沉积模式(图8),作为地震沉积相解释的概念模型。钻井结果表明,心滩砂体的GR曲线整体呈中—低值微齿化箱形和箱形—钟形复合特征,在砂体内部存在薄层泥岩引起的曲线回返,在地震切片上可见条带状平面发育特征。根据辫状河现代沉积学解释, 确定上述夹层为心滩内部的冲沟沉积。

图8 水平井钻遇砂体沉积模式

3.4 水平井砂体定量刻画

由于研究区水平井资料丰富,提出利用横向高分辨率的水平井资料标定地层切片的地震沉积学解释方法,精细表征单砂体内部储层非均质性,实现单砂体定量刻画。通过将水平井段测井曲线投影到地层切片上,对比、分析大量水平井测井数据和地层切片,在井震双重控制下,心滩边界清晰,清楚地显示了内部冲沟形成的夹层,有效提高了地震地层切片的夹层识别能力,定量表征了辫状河三角洲砂体内部结构(图9)。

3.5 砂体定量表征

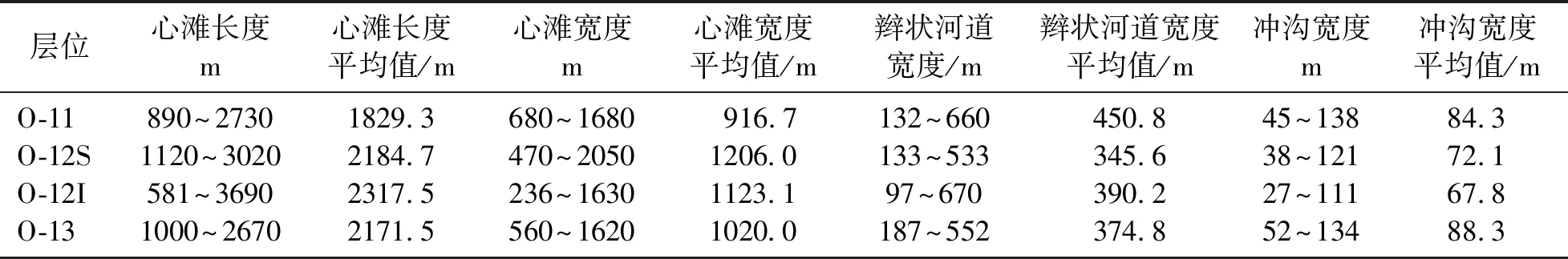

根据研究区定量表征结果,统计了辫状河三角洲定量沉积参数(表2)。结果显示:研究区心滩长度为581~3690m,平均为2134m; 心滩宽度为236~2050m,平均为1085m; 辫状河道宽度为97~670m,平均为398m; 心滩表面冲沟沉积宽度为27~138m,平均为82m。据此建立该区心滩长度Lb、心滩宽度Wb、辫状河道宽度Wc、冲沟宽度Wg间的定量关系

(1)

(2)

(3)

式中R为相关系数。

层位心滩长度m心滩长度平均值/m心滩宽度m心滩宽度平均值/m辫状河道宽度/m辫状河道宽度平均值/m冲沟宽度m冲沟宽度平均值/mO-11890~27301829.3680~1680916.7132~660450.845~13884.3O-12S1120~30202184.7470~20501206.0133~533345.638~12172.1O-12I581~36902317.5236~16301123.197~670390.227~11167.8O-131000~26702171.5560~16201020.0187~552374.852~13488.3

4 结论

(1)委内瑞拉MPE-3区块Oficina组为一个完整的三级层序,其内部发育6个完整的四级层序,为辫状河三角洲沉积,心滩和河道是主要的沉积微相类型。

(2)根据不同四级层序的沉积特点,分别选用不同的切片方式,结合相位转换与地层切片准确刻画了沉积微相。

(3)利用横向高分辨率的水平井资料标定地层切片,识别了心滩砂体内部由冲沟形成的细粒夹层,有效提高了地层切片的解释精度。

(4)利用井震联合刻画结果总结了心滩等沉积体的定量特征,建立了心滩长宽、心滩宽度、辫状河道宽度、冲沟宽度间的定量关系。