不同温度和空间对龟纹瓢虫捕食褐软蚧的影响

2019-12-05胡长效徐万泰

胡长效,曹 丹,徐万泰

(1.徐州生物工程职业技术学院 园林研究所,江苏 徐州 221006;2.徐州市植物园,江苏 徐州 221006)

褐软蚧(CoccushesperidumLinnaeus)属同翅目(Homoptera)、蜡蚧科(Coccidae),是东洋、古北、非洲、澳洲、新北、新热带等6大区系共有种,在亚洲、欧洲(西部、南部)、大洋洲、非洲、美洲及西印度群岛均有分布。国内分布北起于黑龙江省(哈尔滨市),南至台湾省、海南省,东面滨海,西达新疆西陲(伊利、喀什)[1]。褐软蚧寄主有49科170余种,以温室多年生观赏植物受害为最重[2]。在江苏省徐州市褐软蚧是狗脊蕨、肾蕨等观赏蕨上的一种重要害虫,主要以成若虫群集在蕨类叶片正反面及嫩枝上刺吸汁液,分泌的蜜露还会引起煤污病,严重影响蕨类植物的生长及观赏价值。

龟纹瓢虫(PropylaeajaponicaThunberg)属鞘翅目(Coleoptera)、瓢虫科(Coccinellidae),是东洋、古北区共有种。国内遍布于各省、区,是重要的捕食性天敌昆虫。国内学者对龟纹瓢虫捕食扶桑绵粉蚧、棕榈蓟马、梨木虱、烟粉虱、亚洲玉米螟、棉铃虫、苹果黄蚜、禾谷缢管蚜和玉米蚜等害虫功能反应的研究结果表明,其对多种猎物均有较强的控制能力[3-7]。笔者在狗脊蕨、肾蕨等观赏蕨种植园多次观察到龟纹瓢虫捕食褐软蚧情况,但迄今为止,未见有龟纹瓢虫对褐软蚧捕食功能反应的研究报道。鉴于此,利用HollingⅡ等模型对不同温度和空间下龟纹瓢虫捕食褐软蚧的功能反应和寻找效应进行拟合并测定,以期为合理利用龟纹瓢虫控制褐软蚧提供依据。

1 材料和方法

1.1 供试虫源

龟纹瓢虫采自徐州生物工程职业技术学院琴湖园艺实验场,之后置于HPJ-280型人工气候箱继代饲养,温度为(25±1)℃,相对湿度为(75±5)%,光周期L∶D为16∶8,繁殖2代以上,选择健康4龄幼虫和成虫,饥饿24 h后用于试验。褐软蚧采自徐州生物工程职业技术学院温室狗脊蕨,将其连同狗脊蕨一同带回实验室继代饲养,在室内温度(25±1)℃、相对湿度(70 ±5)%、光周期L∶D为16∶8条件下在狗脊蕨上继代饲养,繁殖2代以上,选择健康1龄若虫用于试验。

1.2 试验方法

1.2.1 不同温度下龟纹瓢虫对褐软蚧的捕食功能反应 试验设 17、21、25、29、33 ℃共5个温度梯度,湿度为(70±5)%,光周期L∶D为16∶8。在中型培养皿(12 cm×2.5 cm)底部铺湿润滤纸和3 张从叶顶部截留的长4 cm狗脊蕨叶片。各试验条件下褐软蚧1龄若虫密度分别为30、45、60、75、90、105 头/皿,每处理接入1 头龟纹瓢虫4龄幼虫或成虫,以不接入龟纹瓢虫作空白对照,瓶口用120 目纱布覆盖,用橡皮筋扎紧瓶口。每处理重复5次,置入HPJ-280型人工气候箱中,24 h后统计剩余褐软蚧1龄若虫数量,计算龟纹瓢虫校正平均捕食量。

1.2.2 不同空间下龟纹瓢虫对褐软蚧捕食功能反应 试验设温度(25±1)℃、湿度(70±5)%、光周期L∶D为16∶8,大、小两种培养皿(15 cm×2.85 cm、7.5 cm×1.7 cm),底部铺湿润滤纸和3张从叶顶部截留的长4 cm狗脊蕨叶片。各试验条件下褐软蚧1龄若虫密度分别为30、45、60、75、90、105 头/皿,每处理接入1头龟纹瓢虫4龄幼虫或成虫,以不接入龟纹瓢虫作空白对照,瓶口用120 目纱布覆盖,用橡皮筋扎紧瓶口,每处理重复5 次,24 h后统计剩余褐软蚧1龄若虫数量,计算龟纹瓢虫校正平均捕食量。

1.3 数据分析

2 结果与分析

2.1 温度对龟纹瓢虫捕食褐软蚧1龄若虫的影响

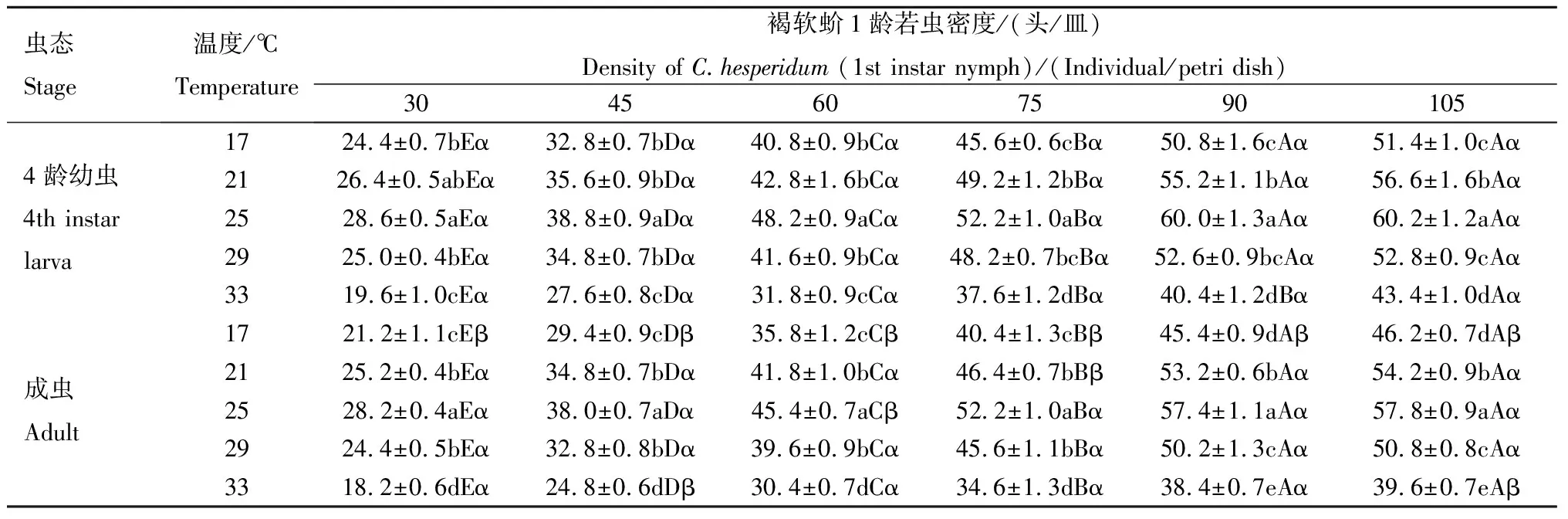

2.1.1 温度对龟纹瓢虫捕食量的影响 同一虫态龟纹瓢虫在褐软蚧1龄若虫同一密度下,捕食量在25 ℃条件下为最高,其次是21 ℃与29 ℃,而在17 ℃和33 ℃ 条件下捕食量为最低。17~25 ℃条件下同一虫态龟纹瓢虫对褐软蚧1龄若虫捕食量随温度升高而升高,25~33 ℃条件下其捕食量随温度的升高而降低,21~29 ℃是龟纹瓢虫捕食褐软蚧1龄若虫较适宜的温度范围。同一虫态同一温度下,龟纹瓢虫捕食量随褐软蚧1龄若虫密度的增加而增大,当增加到一定程度时增势减缓,龟纹瓢虫对褐软蚧1龄若虫捕食功能反应符合HollingⅡ圆盘方程。整体上,同一温度褐软蚧1龄若虫在同一密度下龟纹瓢虫4龄幼虫捕食量大于成虫捕食量,但其仅在17 ℃各褐软蚧1龄若虫密度、21 ℃每皿75 头褐软蚧1龄若虫密度、25 ℃每皿60 头褐软蚧1龄若虫密度及33 ℃每皿45、105 头褐软蚧1龄若虫密度条件下差异显著(表1)。

表1 不同虫态龟纹瓢虫在不同温度下对褐软蚧1龄若虫的捕食量 头/d

注:同一列中不同小写英文字母表示同一虫态龟纹瓢虫对不同温度下同一密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05);同一行中不同大写英文字母表示同一虫态龟纹瓢虫对同一温度下不同密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05);同一列中不同希腊字母表示不同虫态龟纹瓢虫对同一温度下同一密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05)。

Note:The different lowercase English letters in the same column indicate that the predation ofP.japonica(same stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with same density have significant difference(P<0.05)under different temperatures;The different uppercase English letters in the same row indicate that the predations ofP.japonica(same stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with different density have significant difference(P<0.05)under the same temperature;The different Greek letters in the same column indicate that the predation ofP.japonica(different stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with same density have significant difference(P<0.05)under the same temperature.

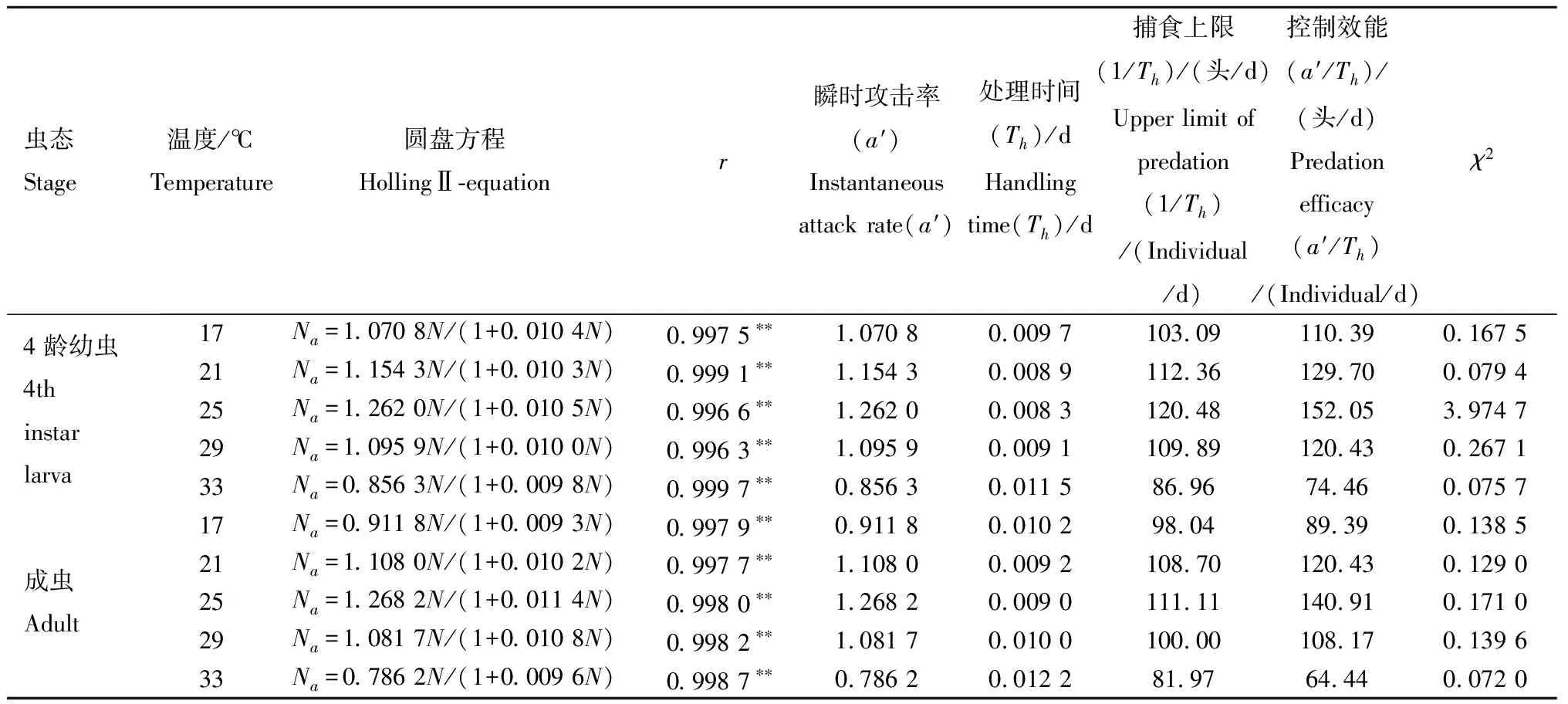

表2 不同虫态龟纹瓢虫在不同温度下对褐软蚧1龄若虫的功能反应

注:**代表极显著相关(P<0.01)。

Note:**mean extremely significant correlation(P<0.01).

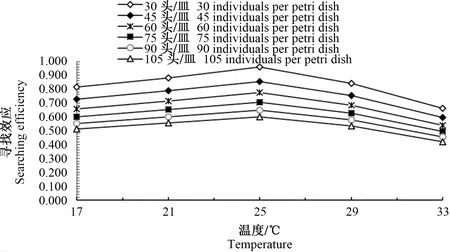

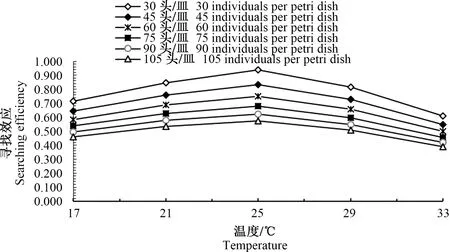

2.1.3 温度对龟纹瓢虫寻找效应的影响 由图1和图2可以看出,同一温度同一密度褐软蚧1龄若虫条件下龟纹瓢虫4龄幼虫的寻找效应高于成虫,同一温度条件下同一虫态龟纹瓢虫的寻找效应随着褐软蚧1龄若虫密度的增加而降低,同一虫态龟纹瓢虫对同一密度条件下褐软蚧1龄若虫的寻找效应在25 ℃时最高,17~25 ℃呈现增长趋势,25~33 ℃呈现下降趋势。寻找效应(S)与温度(t)二次函数拟合模型为:S4龄幼虫(30 头/皿)=-0.772 6+0.145 0t-0.003 1t2(r=-0.976 8*),S4龄幼虫(45 头/皿)=-0.683 7+0.128 9t-0.002 7t2(r=-0.977 6*),S4龄幼虫(60 头/皿)=-0.621 4+0.115 9t-0.002 5t2(r=-0.978 2*),S4龄幼虫(75 头/皿)=-0.555 1+0.1154t-0.002 2t2(r=-0.978 7*),S4龄幼虫(90 头/皿)=-0.507 3+0.096 6t-0.002 0t2(r=-0.979 2*),S4龄幼虫(105 头/皿)=-0.467 1+0.0891 6t-0.001 9t2(r=-0.979 6*),S成虫(30 头/皿)=-1.448 0+0.194 9t-0.004 0t2(r=-0.988 5*),S成虫(45 头/皿)=-1.203 9+0.166 8t-0.003 4t2(r=-0.9899*),S成虫(60 头/皿)=-1.022 5+0.0.145 4t-0.003 0t2(r=-0.991 1*),S成虫(75 头/皿)=-0.883 2+0.128 9t-0.002 7t2(r=-0.992 0*),S成虫(90头/皿)=-0.772 9+0.115 1t-0.002 4t2(r=-0.992 7*),S成虫(105 头/皿)=-0.685 6+0.104 1t-0.002 2t2(r=-0.993 3*)。

2.2 空间对龟纹瓢虫捕食褐软蚧1龄若虫的影响

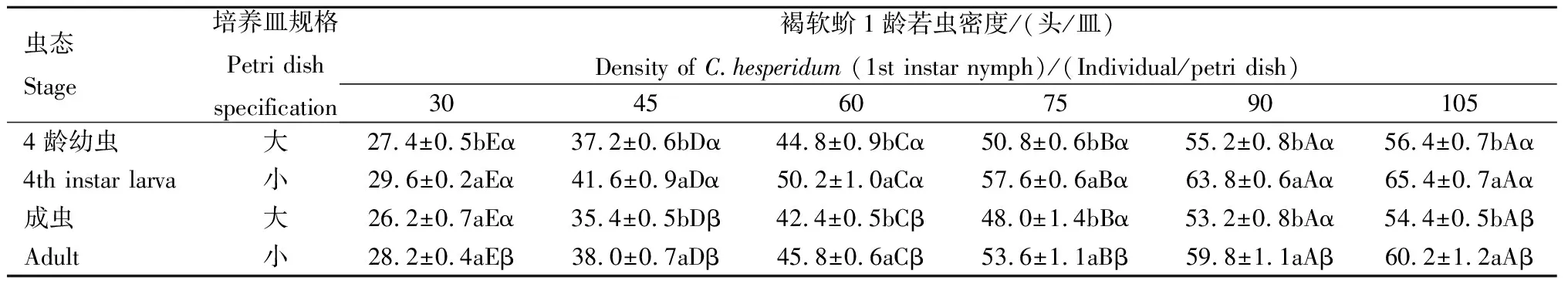

2.2.1 空间对龟纹瓢虫捕食量的影响 由表3可知,龟纹瓢虫4龄幼虫和成虫在不同大小试验空间条件下对褐软蚧1龄若虫的捕食量均随着供试褐软蚧1龄若虫密度的增加而增大,当增加到一定程度时增势减缓。同一虫态龟纹瓢虫在同一密度褐软蚧1龄若虫条件下,在小培养皿(7.5 cm×1.7 cm)中的捕食量高于大培养皿(15 cm×2.85 cm),且仅在褐软蚧1龄若虫每皿30 头时,龟纹瓢虫成虫在不同大小试验空间的捕食量差异不显著;同一大小空间同一密度褐软蚧1龄若虫条件下,龟纹瓢虫4龄幼虫捕食量大于成虫捕食量,但在大培养皿中褐软蚧1龄若虫每皿30、75、90头时,4龄幼虫与成虫捕食量差异不显著。

图1 龟纹瓢虫4龄幼虫在不同温度下对褐软蚧1龄若虫的寻找效应

图2 龟纹瓢虫成虫在不同温度下对褐软蚧1龄若虫的寻找效应

表3 龟纹瓢虫不同虫态在不同空间下对褐软蚧1龄若虫的捕食量 头/d

注:同一列中不同小写英文字母表示同一虫态龟纹瓢虫对不同大小空间下同一密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05);同一行中不同大写英文字母表示同一虫态龟纹瓢虫对同一大小空间下不同密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05);同一列中希腊字母表示不同虫态龟纹瓢虫对同一大小空间下同一密度褐软蚧1龄若虫捕食量差异显著(P<0.05)。

Note:The different lowercase English letters in the same column indicate that the predation ofP.japonica(same stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with same density have significant difference(P<0.05)at different size space;The different uppercase English letters in the same row indicate that the predation ofP.japonica(same stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with different density have significant difference(P<0.05)at the same size space;The different Greek letters in the same column indicate that the the predation ofP.japonica(different stages)onC.hesperidum(1st instar nymph)with same density have significant difference(P<0.05)at the same size space.

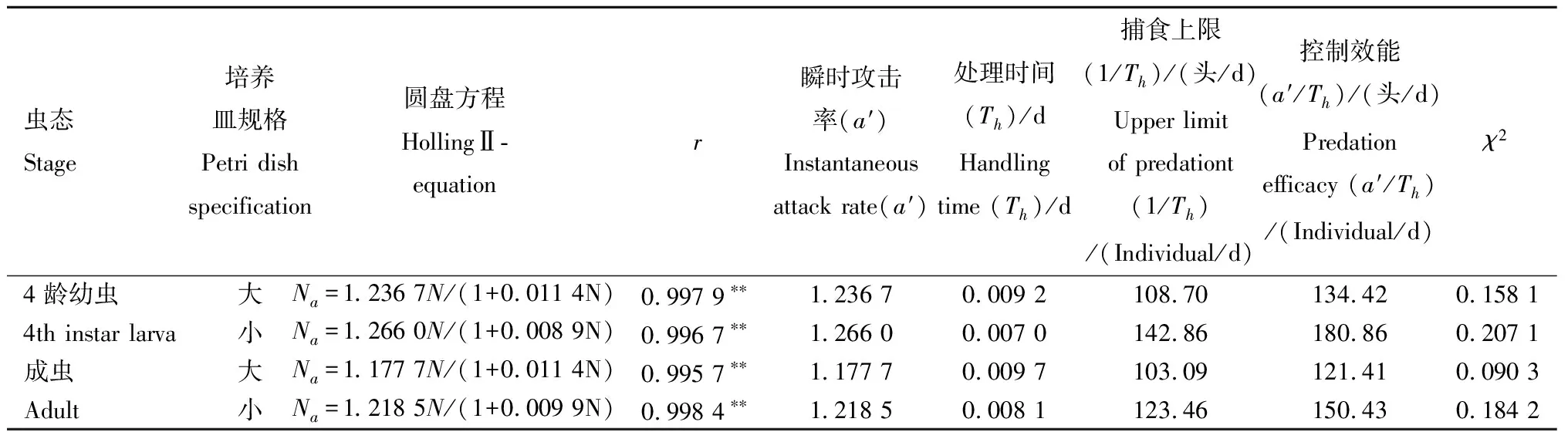

2.2.2 空间对龟纹瓢虫捕食功能反应的影响 龟纹瓢虫4龄幼虫和成虫在不同大小试验空间下对褐软蚧1龄若虫的捕食功能反应符合HollingⅡ圆盘方程(r>r0.01,χ2<χ2(5,0.05)=11.071)。同一虫态龟纹瓢虫在小培养皿中对褐软蚧1龄若虫的控制效能和捕食上限均高于大培养皿,处理时间低于大培养皿。同一大小空间下龟纹瓢虫4龄幼虫对褐软蚧1龄若虫的控制效能和捕食上限均大于成虫,处理时间低于成虫(表4)。

表4 不同虫态龟纹瓢虫在不同空间下对褐软蚧1龄若虫的功能反应

注:**代表相关性达到极显著水平(P<0.01)。

Note:**means significant correlation at 0.01 levels respectively(P<0.01).

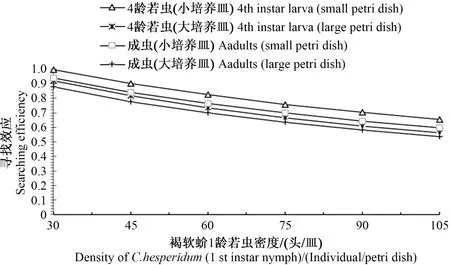

2.2.3 空间对龟纹瓢虫寻找效应的影响 由图3可以看出,在同一大小空间下同一虫态龟纹瓢虫寻找效应随着褐软蚧1龄若虫密度的增大而减小,同一虫态龟纹瓢虫对同一密度褐软蚧1龄若虫寻找效应随试验空间的增大而减少,同一大小空间下龟纹瓢虫4龄幼虫对同一密度褐软蚧1龄若虫的寻找效应大于成虫。

图3 不同虫态龟纹瓢虫在不同空间下对褐软蚧1龄若虫的寻找效应

3 结论与讨论

国内对瓢虫捕食蚧的功能反应研究以盔唇瓢虫属(Chilocorus)居多,如二双斑唇瓢虫(C.bijugus)[9]、黑缘红瓢虫(C.rubidus)[10]、红点唇瓢虫(C.hupehanus)[11]、细缘唇瓢虫(C.circumdatus)[12]等,其他属的有小红瓢虫(Rodoliacardinalis)[13]、圆斑弯叶毛瓢虫(Nephusryuguus)[14]、台毛艳瓢虫(Pharoscymnustaoi)[15]、孟氏隐唇瓢虫(Cryptolaemusmontrouzieri)[15]、异色瓢虫(Harmoniaaxyridis)[16]、龟纹瓢虫(P.japonica)[3-4]等,其分别对矢尖蚧[9]、朝鲜球坚蚧[10]、茶棍蓟马[11]、桑白盾[12]、埃及吹绵蚧[13]、湿地松粉蚧[14]、扶桑绵粉蚧[3]、茶椰圆蚧[15]、康氏粉蚧[16]等表现出了良好的控制效能。在本研究设定的褐软蚧1龄若虫密度条件下,21~29 ℃供试温度下中型培养皿(12 cm×2.5 cm)龟纹瓢虫4龄幼虫和成虫对褐软蚧1龄若虫的日捕食上限分别介于109.89~120.48头/d和100.00~111.11头/d,控制效能分别介于120.43~152.05头/d和108.17~140.91头/d,表明龟纹瓢虫对褐软蚧1龄若虫具有很强的捕食潜能。

龟纹瓢虫的捕食量不仅和自身虫态有关,也和温度有较大的关系,虽然温度高低(17~33 ℃)不能改变龟纹瓢虫对褐软蚧的功能反应类型,但能使其功能反应参数发生变化,这与温度对二双斑唇瓢虫捕食矢尖蚧影响研究结果一致[9]。功能反应参数的改变会影响龟纹瓢虫对褐软蚧的控制作用的大小,因此掌握不同温度下的功能反应参数,有利于根据温度的变化预测褐软蚧的控制效能。龟纹瓢虫在25 ℃对褐软蚧控制效能最强,这与高峰等[17]研究得出的龟纹瓢虫适宜生长发育的温度范围基本一致,但与任顺祥等[9]研究的二双斑唇瓢虫对矢尖蚧最佳捕食温度30 ℃有一定差异,这种差异可能与不同瓢虫生长发育适宜的温度范围不同有关。

空间大小和复杂程度是影响天敌控制效能重要的要素之一,本研究结果表明,龟纹瓢虫对褐软蚧的控制效能随着空间的增大而减小,这与任顺祥等[9]研究二双斑唇瓢虫捕食矢尖蚧功能反应结果一致。但本研究仅在室内比较了不同大小空间对龟纹瓢虫捕食作用的影响,实际上蕨类种植园枝叶交错构成的空间要复杂的多,因此,在自然界中空间异质性对龟纹瓢虫捕食褐软蚧的影响还有待进一步深入研究。