应用信息化技术调查护生针刺伤现状

2019-12-03陈秀文汤寅滢陶子荣

陈秀文,汤寅滢,陶子荣

(中南大学湘雅医院护理部,湖南 长沙 410008)

针刺伤是指由注射针、穿刺针、缝合针、手术刀、剪刀等医疗锐器引起的皮肤损伤,可导致血源性疾病的传播,是护理人员最常见的职业性危害[1-2]。护生作为临床护理队伍中的特殊群体,由于其初次接触临床,不熟悉医院工作环境,护理操作技能经验不足,自我防护意识薄弱,心理素质较差,操作时紧张等,更容易成为针刺伤的“易感者”[3-4]。2018年《针刺伤防护的护理专家共识》[1]指出,护生是发生针刺伤的最高危人群。研究[5-8]表明,我国护生的针刺伤发生率为71.6%~100%,且护生在临床实习期间针刺伤的平均发生次数高达4.65次。为加强护生的职业安全防护,某院于2016年开始应用蓝蜻蜓医院感染实时监控管理系统(以下简称蓝蜻蜓系统)对职业暴露进行管理。本研究借助蓝蜻蜓系统对该院近三年护生的针刺伤状况进行回顾性分析,旨在为制定护生职业暴露预防策略提供依据,降低护生针刺伤发生率,提高护生的职业安全。

1 对象与方法

1.1 调查对象 2016—2018年在中南大学湘雅医院进行为期9个月临床实习的护生。

1.2 调查工具

1.2.1 护生一般资料表 由医院护理部教学干事编制,主要包括护生的姓名、性别、年龄、学历、学校、实习起始时间、实习结束时间等基本资料。所有护生来医院报到时,均需如实、规范填写该表。

1.2.2 蓝蜻蜓系统 蓝蜻蜓系统包括感染病例监测、多重耐药管理、卫生环境消毒药械和职业暴露监测四个子系统,针刺伤上报是经职业暴露监测子系统上报。职业暴露监测子系统分为职业暴露的基本情况、暴露方式、暴露源情况和暴露后处理情况四大模块。职业暴露基本情况包括姓名、性别、年龄、学历、职称、工龄、联系方式、职业安全培训、既往发生职业暴露情况、既往感染史、疫苗接种史等信息;职业暴露方式包括接触类型、接触面积、接触物质、接触量、接触时间、关联操作、针刺伤器械类型、污染物来源;职业暴露源情况分为来源于患者、来源于实验标本、来源不明;职业暴露后处理主要记录针刺伤后是否进行冲洗、冲洗溶液、冲洗时间、挤出伤口血液、局部消毒等情况。

1.3 调查方法 本研究通过回顾性调查,分析2016—2018年护生一般资料表和蓝蜻蜓系统中护生针刺伤资料。自2016年开始,护生进入临床前需参加为期两周的“医院感染预防与控制培训”,培训中重点介绍医院感染的预防与控制、感染性职业暴露的处置流程和蓝蜻蜓系统的使用等,要求护生发生针刺伤后经蓝蜻蜓系统上报。为提高针刺伤的上报率和数据的真实性,该院实施鼓励性上报制度,护生发生针刺伤后,由带教老师填报蓝蜻蜓系统,护生可随时报销针刺伤后的相关检查费用及医疗费用。

1.4 统计学方法 应用SPSS 18.0软件进行数据录入和统计分析。计量资料用平均数描述,采用t检验进行比较;计数资料用频数、百分数描述,采用χ2检验和Fisher确切概率法进行比较。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 护生一般资料及针刺伤发生情况 2016—2018年该院共有实习护生2 099名,其中男性256名,女性1 843名,年龄18~29岁,平均(20.86±1.63)岁。大专生1 117名,本科生921名,国内硕士研究生34名,外籍硕士研究生27名。发生针刺伤232例次,针刺伤发生率为11.05%。不同性别、学历、实习阶段、实习科室护生针刺伤发生率比较,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

2.2 护生针刺伤操作环节分布 护生发生针刺伤的操作环节主要是在分离针头时,共67例次,占28.88%,其次是拔针时(50例次,占21.55%),回套针帽时(42例次,占18.10%)。见表2。

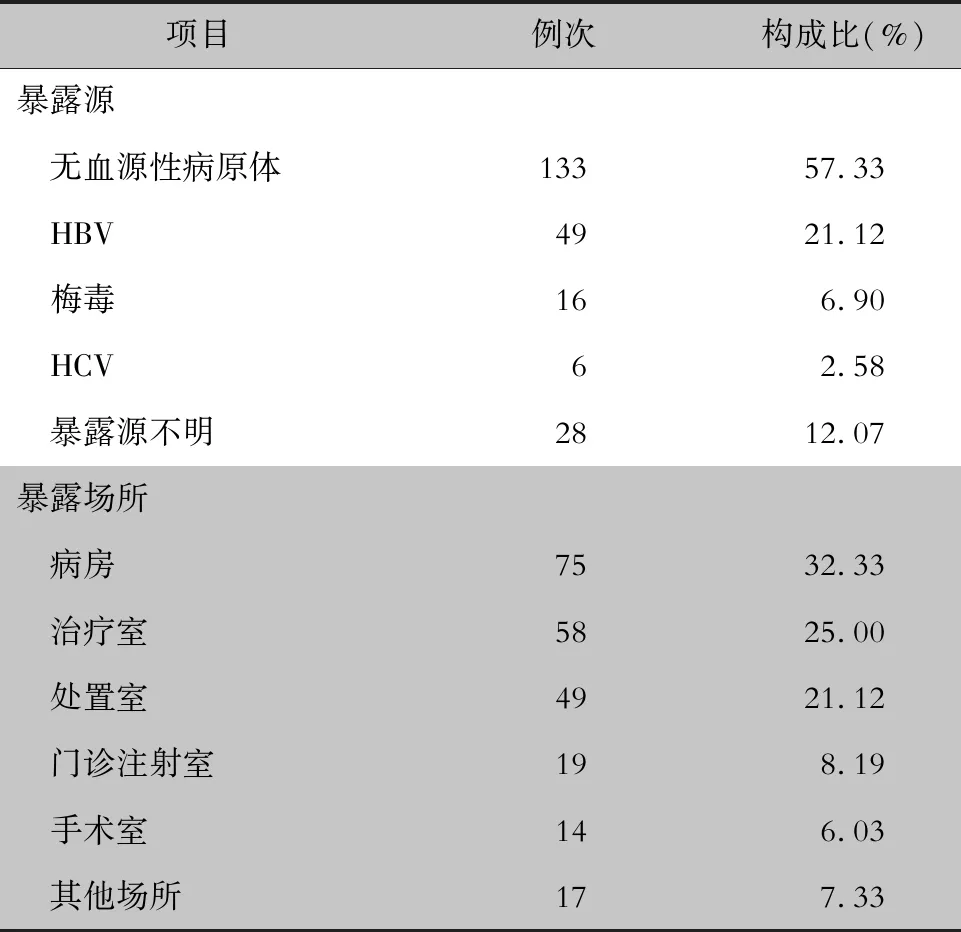

2.3 护生针刺伤暴露源及暴露场所分布 在暴露源的分布中,无血源性病原体占57.33%,HBV和梅毒的暴露分别占21.12%和6.90%。暴露场所的分布中主要为病房,占32.33%,其次为治疗室和处置室,分别占25.00%、21.12%。见表3。

表12016—2018年临床实习护生针刺伤发生情况

Table1Occurrence of needlestick injuries among nursing interns in 2016-2018

一般资料调查例数针刺伤例次数针刺伤发生率(%)χ2P性别6.8410.008 男256166.25 女1 84321611.72 学历17.735<0.001 全日制大专1 11715213.61 全日制本科921778.36 国内硕士研究生3438.82 外籍硕士研究生2700.00 实习年份0.1670.920 20166887510.90 20176998011.44 20187127710.81 实习阶段76.361<0.001 第一阶段(1~3个月)2 0991376.53 第二阶段(4~6个月)2 099552.62 第三阶段(7~9个月)2 099401.91 实习科室61.826<0.001 内科1 892753.96 外科1 9931075.37 急危重症科2 032412.02 感染科1 12290.80

表22016—2018年临床实习护生针刺伤操作环节分布

Table2Distribution of manipulation links of nursing interns’ needlestick injuries in 2016-2018

操作环节例次构成比(%)分离针头6728.88 拔针5021.55 回套针帽4218.10 注射166.90 处理医疗废物166.90 开启安瓿或玻璃瓶104.31 整理锐器盒93.88 抽吸药液73.02 其他操作156.46

表32016—2018年临床实习护生针刺伤暴露源及暴露场所分布

Table3Distribution of exposure sources and locations of nursing interns’ needlestick injuries in 2016-2018

项目例次构成比(%)暴露源 无血源性病原体13357.33 HBV4921.12 梅毒166.90 HCV62.58 暴露源不明2812.07暴露场所 病房7532.33 治疗室5825.00 处置室4921.12 门诊注射室198.19 手术室146.03 其他场所177.33

3 讨论

本研究结果显示,护生的针刺伤发生率为11.05%,低于李莉等[6,9-10]研究的结果。分析其原因,可能与该院开展了护生安全注射规范化培训有关。自2016年开始,该院所有护生正式进入临床实习前需参加严格的安全注射规范化培训。该培训分为护生的安全注射培训和科室总带教及骨干护士的安全注射培训。护生的安全注射培训主要从安全注射专题讲座、安全注射手册集中学习、安全注射现场观察及指导三个方面进行。安全注射专题讲座包括组织专家撰写安全注射知识课件,聘请专家讲授医院感染、医疗废弃物的处理、滥用注射、针刺伤案例分析及相关法律法规。安全注射手册是由该院课题组人员在前期的课题中汇编而成,主要包括安全注射的正确操作方法、不安全注射的具体表现、不安全注射的预防、医护人员发生职业暴露后的应急处理等。理论授课后,对护生在临床技能培训中心练习的静脉采血、肌内注射、皮下注射等常见注射操作进行现场考察及指导,理论联系实际,强化安全注射观念,纠正不安全注射行为。此与国内外研究[11-12]对护生实施的强化教育类似,其研究通过开展理论授课、技能训练、情景模拟及案例分析等一系列强化教育,将针刺伤发生率由70.37%降至16.74%。科室总带教及骨干护士的安全注射培训旨在要求落实安全注射的临床带教,并及时反馈护生发生针刺伤的原因等。科室总带教及骨干护士可以充分发挥其引领作用,在临床带教中,可不断地向其他护士和实习护生传播所接受的培训信息,并用自己的言行示范,潜移默化地影响他人行为[13]。此外,本研究结果显示,不同性别护生的针刺伤发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),女生针刺伤发生率高于男生,可能与女生心理素质相对较差有关。李杨等[14]用状态特质焦虑问卷对护理本科生实习前焦虑现状进行测评,发现女生的焦虑状况得分高于男生。周莲[15]一项关于男女本科护生实习前焦虑状况比较的研究也同样表明女生的焦虑得分高于男生,自我效能得分低于男生。提示在开展培训及临床带教中需结合护生的自身特点,为其制定个性化、差异化的培训方案。同时,本研究结果显示,不同学历护生的针刺伤发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),硕士研究生针刺伤发生率最低,与黄辉[16]研究结果一致,可能与硕士研究生在本科阶段已完成过实习轮训,具备一定的临床经验有关。

护生的实习阶段分为第一阶段、第二阶段、第三阶段,本研究结果显示,不同实习阶段护生的针刺伤发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),其中以第一阶段针刺伤发生率最高,提示实习时间对针刺伤的发生有一定影响,与李莉等[9]研究结果一致。其原因可能与护生初次接触临床,对临床操作、工作流程及工作环境不熟悉,又面临着从学生到护生的角色转化,操作易紧张、心理压力大等有关。尽管在校期间,基础护理学、传染病学等课程中涉及有职业防护相关知识,肌内注射、皮下注射、静脉输液等基础操作练习时也会强化注射器、穿刺针、安瓿等的规范使用,但当职业情境从学校转换到医院时,护生面对的不再是模型,而是真实的患者,再加上操作流程不熟练,容易紧张、慌乱,从而导致针刺伤的发生。提示各护理院校在培养护理专业人才时应加强护生的临床思维能力培养,增加临床见习时间,将理论教学与实践教学相结合,各临床教学医院在护生正式开始实习前也应加强护理流程和操作技能的规范培训,重视护生针刺伤及职业防护的培训,强化护生自我保护意识。此外,不同科室护生针刺伤发生率比较差异有统计学意义(P<0.05),分布在普通科室和急危重症科的针刺伤比率分别为82.33%和17.67%,可能与护生在普通科室接触的患者多,抽血、注射、输液等操作相对较多有关;感染科护生针刺伤发生率为0.80%,处于相对较低的水平,与其他研究[17-18]结果相符,可能与感染科患者血清结果相对明确,护生了解患者体液、血液等具有感染性后,采取了标准预防有关。而标准预防的核心是所有患者均应该被视为具有潜在感染性的患者,无论有无感染,患者的体液、血液、分泌物、排泄物均具有传染性。说明在以后的职业防护培训中,应重点加强标准预防知识的培训,提高护生的职业防护意识。

在护生的针刺伤操作环节分布上,发生针刺伤环节最高的是在处理采血针等针头时。近年来,随着该院“无针输液”观念的推进和“无钢针病房”的实施,护生在静脉输液操作过程中发生针刺伤的比例呈下降趋势,相对而言,在静脉采血操作环节上所产生的针刺伤比例呈上升趋势。Reddy等[19]一项系统评价表明,相比于普通采血针,安全型采血针能显著降低针刺伤发生率。邸红军等[2]也同样指出,使用安全型采血针是预防静脉采血相关针刺伤的最佳证据。医院相关管理部门可引进更多安全、可靠、便于操作的静脉穿刺工具以降低针刺伤发生率。其次,在拔除注射针和重新套帽操作环节上所占针刺伤比率分别为21.55%和18.10%,多项研究[1- 2, 20-21]也显示,拔除注射针、回套针帽、整理废弃针头等是针刺伤发生最常见的环节。早在1987年,美国疾病控制与预防中心发布的“全面预防措施”中就明确指出不应该回套针帽、故意弯曲或折断针头以及从一次性注射器中分离针头,如果必须回套针帽,应该使用镊子或防护板辅助单手回套针帽[2]。尽管已有明确规定,但全球范围内仍有不少医务工作者有双手回套针帽的行为,提示应反思培训方式及培训内容的有效性,目前,在第六版人民卫生出版社出版的《基础护理学》教材中仍无不应双手回套针帽的相关内容,建议将此纳入教材中,以提高护生对针刺伤防范的意识。

在暴露源的分布上,HBV占21.12%。研究[22-23]表明,医务人员作为HBV感染的高危人群,应接受完整的乙肝疫苗接种并记录留档。然而,秦勤等[24]调查表明,仅有70.1%的护生在实习前接种过乙肝疫苗,且其中只有39.7%的护生确认其乙肝抗体阳性。因此,有必要加强对护生乙肝疫苗接种的教育培训,以提高实习护生对疫苗接种的认识,进而改善其对HBV感染的防御效果。在暴露场所分布上,护生发生在病房的针刺伤最多,占32.33%,可能与患者及其家属期望值高,护生压力源大有关;此外,该院病房暂未配备锐器盒,护生无法第一时间处理锐器,需将锐器携带至治疗车或处置室才能处理,可能在一定程度上增加了针刺伤发生的风险,建议该院可参考国外医疗机构在病房内固定设置适宜高度的锐器盒,以便医务人员第一时间处理锐器。

目前,我国暂无统一的针刺伤上报和监测系统,蓝蜻蜓系统的运用,既便于该院对医务人员针刺伤进行管理,也有利于职业暴露后的预防和随访监测,一定程度上提高了医务人员的职业健康和安全,值得临床推广。此外,蓝蜻蜓系统可详细记录护生的针刺伤信息,在便于医院管理的同时,也为护理科研提供了新的研究方法,提高了科研结果的真实性和可信度。在护生针刺伤发生率居高不下的大环境下,该院护生针刺伤发生率相对较低,但仍存在女性实习护生、学历较低者、实习第一阶段、静脉采血时、回套针帽时针刺伤发生率较高等一系列问题。且不同实习科室护生针刺伤发生率比较也有较明显的差别。说明不仅需要在护生进入临床前进行一系列有针对性的安全注射规范化培训,还需针对不同特征不同阶段的护生制定个性化培训方案,同时医院管理者和学校教育者需共同配合,采取引进安全采血针具、革新教材内容等一系列措施,以期降低护生针刺伤发生率,提高其职业防护意识,增进职业安全。