基于微震监测的引汉济渭秦岭隧洞岩爆预测研究

2019-12-02

(陕西省引汉济渭工程建设有限公司,陕西 西安 710100)

陕西省引汉济渭工程地跨黄河、长江两大流域,穿越秦岭屏障,主要由黄金峡水利枢纽、秦岭输水隧洞(黄三段和越岭段)和三河口水利枢纽等三大部分组成。其中,秦岭隧洞越岭段进水口位于三河口水利枢纽坝后汇流池,出口位于渭河一级支流黑河金盆水库右侧支沟黄池沟内,任务是将汉江流域调出水量自流送入渭河流域关中地区[1],隧洞为明流洞,全长81.779km,设计流量70m3/s,隧洞综合坡度1/2500,采用钻爆法+2台TBM法施工。

根据秦岭地区深钻孔地应力实测资料分析,秦岭隧洞区地应力较高,当在坚硬完整、干燥无水的Ⅱ、Ⅲ类围岩地段的变砂岩地层中进行开挖时,由于应力集中,在刀盘前方、掌子面及掌子面后方1~4倍左右洞径的地段有发生岩爆甚至强烈岩爆的可能。由于岩体结构的复杂、多变和未知,目前无法彻底解决岩爆问题,甚至连岩爆的定义都尚未形成统一共识[2]。因此,对岩爆趋势进行预测,将有效抑制岩爆对工程造成的危害。

1 岩爆预测技术研究

1.1 理论预测法

理论预测法首先要对工程现场的岩石进行取样分析,根据分析获得的信息对岩爆趋势进行预测[3]。

理论预测方法在一定程度上可以对岩爆进行预测,能够反映部分因素对岩爆的影响,同时降低岩爆预测的成本,但理论预测方法在实际应用中,仍然无法完全反映工程现场的真实情况[4],同时这些方法只能反映取试样的点的应力情况,而不能从整体应力场的应力变化角度进行有效的指导施工。因此,理论预测法尽管得到了一些应用,但始终无法可靠、成功地实现岩爆预测的目标。

1.2 微震监测技术

微震监测技术最早起源于美国,随后加拿大也开始对其进行研究,北美地区对微震监测的研究对世界其他地方开展相关研究产生了巨大的影响。随后,波兰和德国等欧洲国家以及南非和澳大利亚等国相继开展了微震监测的研究,并将其广泛应用于几乎所有的岩土工程领域。他们不仅在现场和实验室对微震监测进行了系统深入的研究,而且从理论的角度进行了深入的探讨,同时利用计算机数值模拟技术对震源定位进行了大量的研究[5]。近些年来,微震监测技术在我国也得到了极大发展,主要是以岩体微破裂定位技术为核心,在各类矿山、水电、隧道安全监测方面得到了大量应用。

对于岩爆监测预报,众多国内外专家甚至包括微震监测系统厂商,都认为岩爆是不可能监测预报的[6]。大连理工大学研究人员率先在锦屏二级水电站运用微震监测技术,对TBM和钻爆法开挖的隧洞进行了岩爆监测预报,历时3年,取得了较好的监测结果,为岩爆防治工作引入了新的研究手段。国内众多院校和科研院所,引入微震监测系统,但主要应用在矿山、水电等工程中,对岩爆监测,多数都还在学习和摸索中。

2016年7月,微震监测技术被引入引汉济渭工程,先在钻爆法施工的4号支洞进行了为期近两月的测试,经过总结、分析、改进后,2016年12月对4号支洞开始正式监测,至2017年8月4号支洞顺利贯通,之后对主洞上下游工作面继续监测至今。

2017年9月,3号支洞TBM工作面开始正式监测,2018年6月,5号支洞TBM工作面开始正式监测,目前各工作面均正常监测,定期为各方发送监测数据报告,为设计和施工提供参考。

2 微震监测系统

2.1 微震监测原理

微震监测技术原理可表述为:设某微震事件到N个台站的走时为(t1,t2,t3…tn),若已知震源位置(x0,y0,z0)及微震事件发生时间t0,则目标函数

(1)

趋于最小,其中ri为到时残差:

ri=ti-Ti(x0,y0,z0)

(2)

其中,Ti为震源到台站i的理论走时。

微震事件定位原理如图1所示。

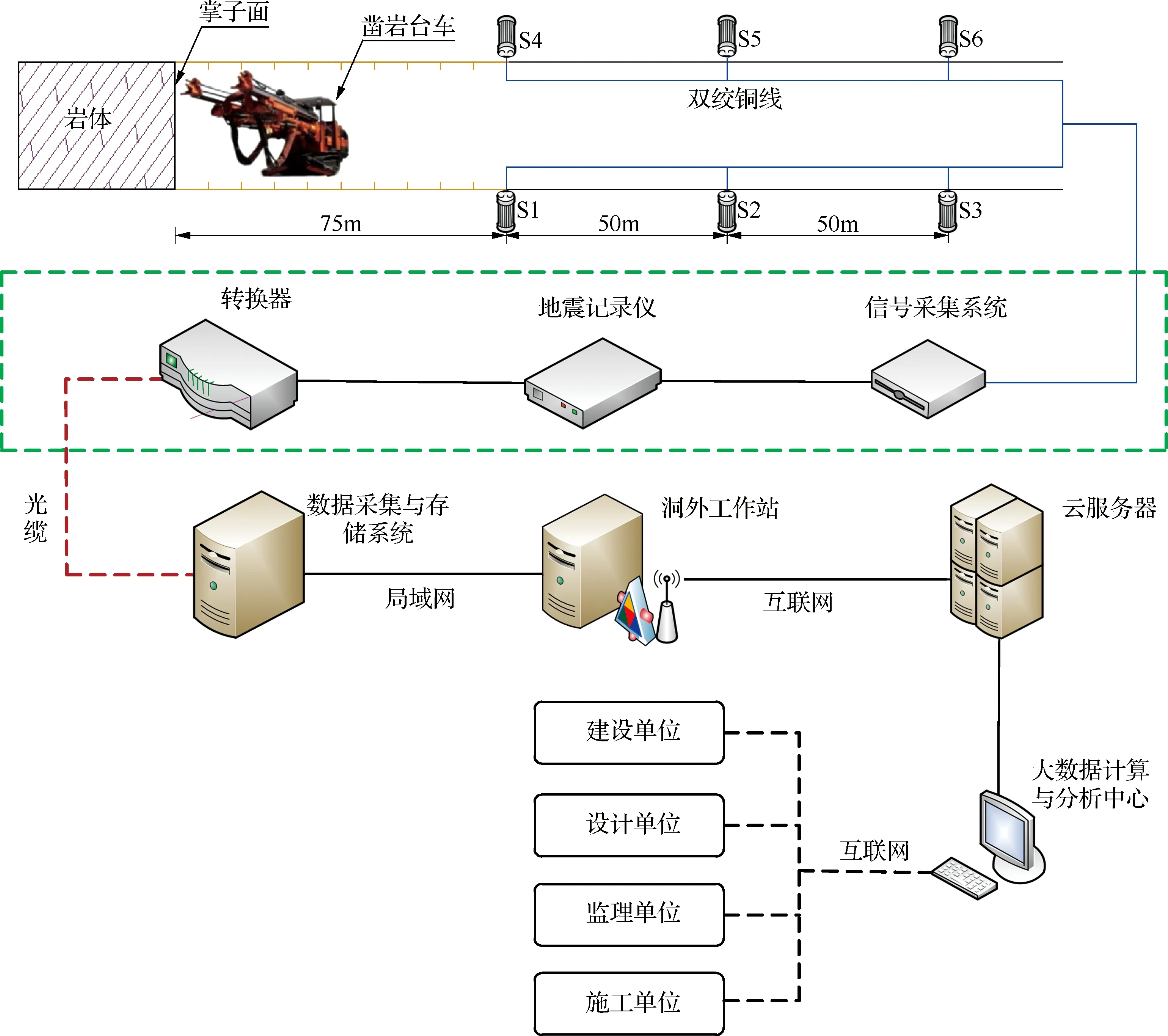

2.2 微震监测系统构建

引汉济渭秦岭隧洞工程微震监测与成像系统,主要由硬件系统(传感器、数字信号采集系统)、软件系统(数字信号处理系统)、数据分析解释系统、电缆光缆、可视化软件系统、预警系统等几部分组成,具有定位精度高、台阵布置快速灵活、操作简单等优点。

微震监测系统可定位、计算多个震源参数和震源机制,并进行波速场成像,从而实现微震事件发生规律与波速场变化的分析处理,判断潜在的隧洞动力灾害活动及灾害预警,方便对隧洞开挖过程进行实时监控及地质灾害预报预警。

以钻爆法开挖的4号洞为例,微震监测网络如图2所示。

图2 微震监测网络钻爆法开挖隧洞

其中,传感器与数据采集仪为核心设备。

2.2.1 传感器

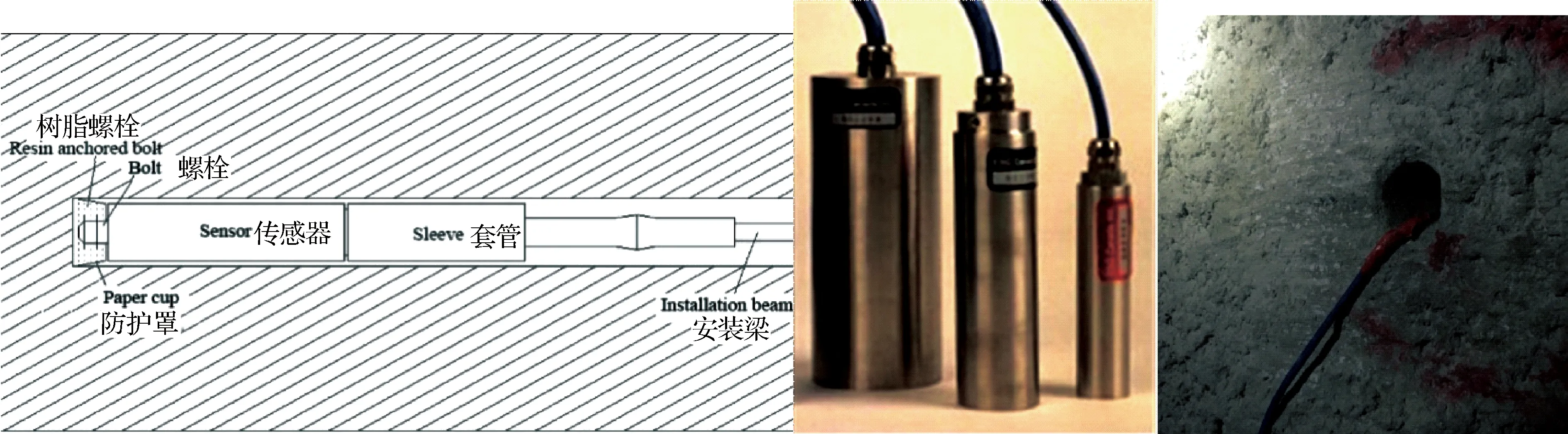

传感器的作用是接收岩体内震动波,可对岩体内部产生的微破裂事件进行24小时不间断监测,并通过电缆传输给数据采集仪,采集得到微震事件的基础时空数据等多项相关参数数据(见图3)。

图3 传感器及其安装示意图

2.2.2 数据采集仪

数据采集仪(见图4)连接传感器与工作站,将电信号转换为数字信号,获得微震时间的相关数据信息。在实际工程中,采用钻爆法施工的隧洞,由于爆破产生的飞石较远,需要将数据采集仪安装在距离掌子面更远的安全位置,采用TBM施工的隧洞,则可以适当往前安装布置。

3 实际数据分析处理

3.1 汇总数据分析

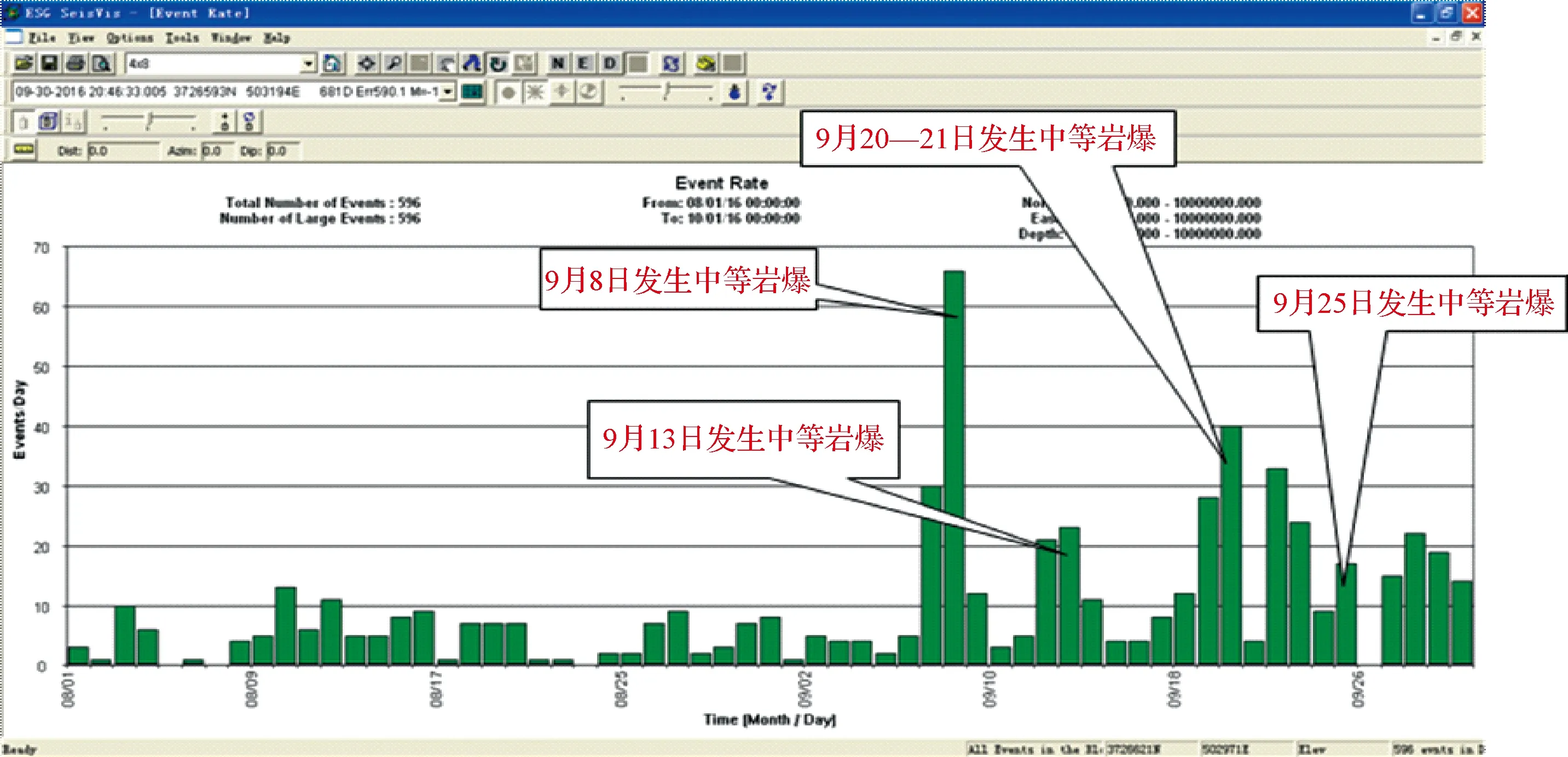

对2018年8月1日—9月30日所有微震事件进行汇总统计分析,累计微震事件数596个。数据分析如图5所示。

图4 数据采集仪

图5 微震事件分布

图6 微震事件密度云图

由图5可知,桩号斜4+220之后岩体微震活动性明显增强,现场岩爆比较频繁。

微震事件的密度,也就是微震活动的集中度。从图6可见桩号斜4+220之后岩体的应力集中程度高,说明该处应力越集中,岩爆风险越大。

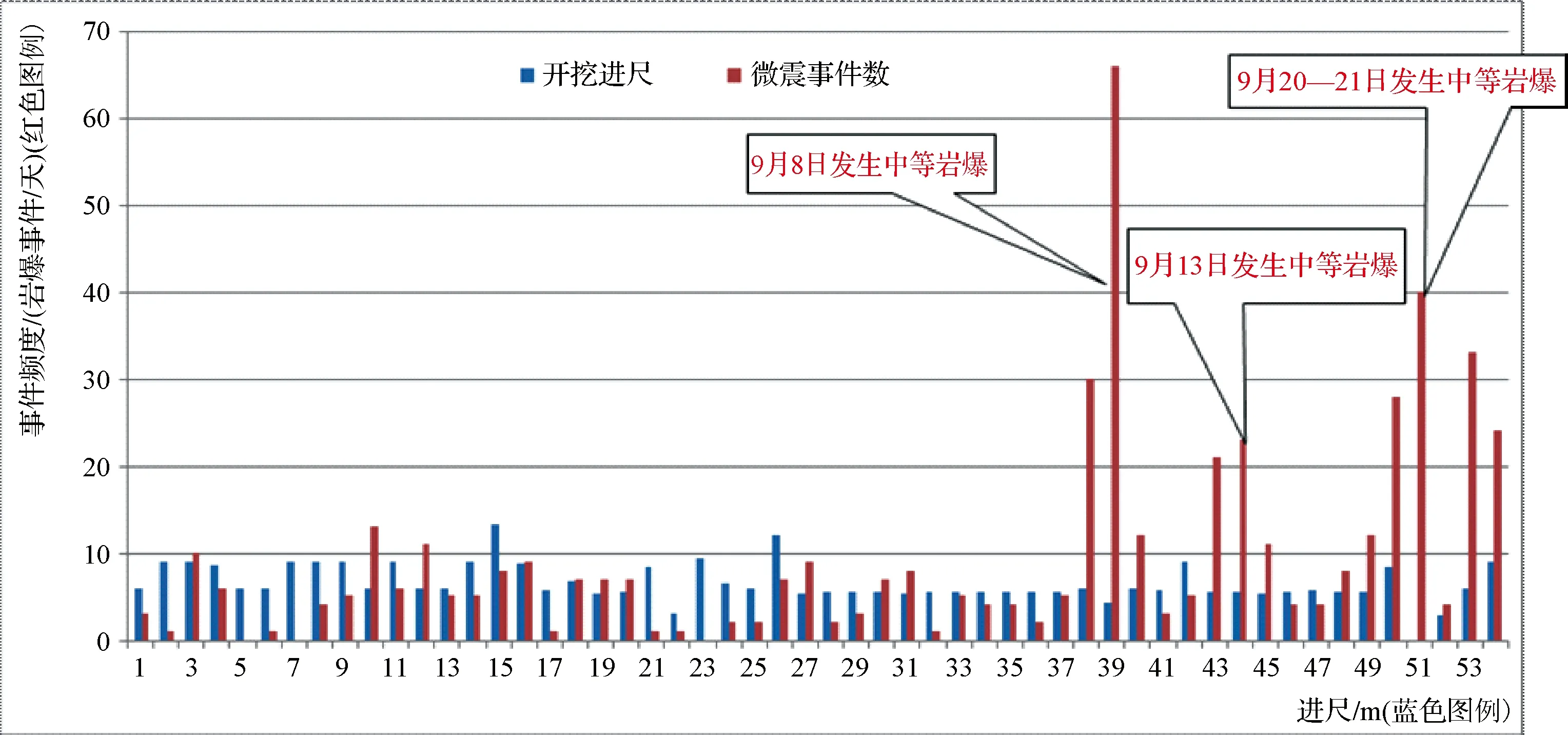

微震事件的频度,表现的是微震的活跃性,岩爆与微震活跃性密切相关,多数情况下活跃性越高,岩爆风险越大。从图7中可见在9月8日、13日、20—21日、25日等微震事件频度高的时候,均发生了岩爆。

图7 微震事件频度

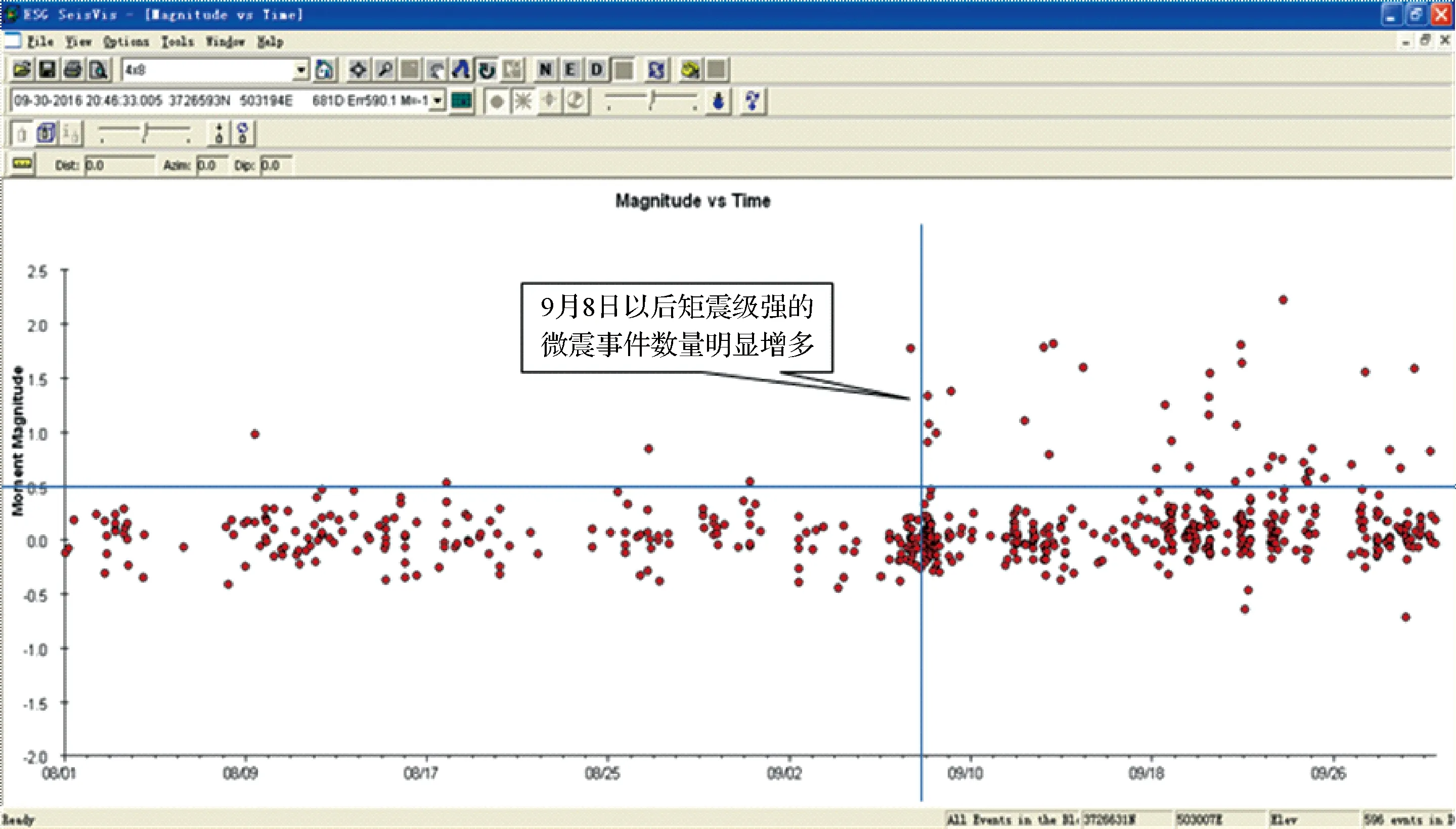

微震事件的矩震级,表现的是微震活动的震级大小,震级越大,说明岩体破坏越强,通常伴随着越大的能量释放。从图8中可见在9月8日后矩震级强的微震事件明显增多,表面岩爆发生的概率同样增多。

图8 微震事件矩震级

对该段时间的开挖进尺与微震频度关系的统计(见图9)发现,开挖进尺与微震活跃性没有直接的关系,也与岩爆风险大小没有明显的关系,再一次验证了岩体内部存在的异构体(弱结构)才是岩爆风险的主要影响因素。

3.2 岩爆预测分析

利用监测系统对微震事件数据进行相关分析处理,对岩爆事件进行相应预测,将预测结果与施工单位统计的岩爆信息进行对比,结果统计如表1所列。

由表1可知,通过微震监测系统对秦岭隧洞3号洞、4号洞上下游岩爆事件进行预测,监测时间为11个月,通过数据可以得知,预测结果准确率分别达到95.89%、90.00%与88.46%,由此证实了微震监测数据可有效对岩爆进行预测。

图9 4号支洞开挖进尺与微震频度关系

表1 岩爆预测结果统计

4 结 论

由于岩爆机理的复杂性和岩体结构的多变性,尚无任何一种手段和措施可以彻底解决岩爆问题,本文进行了基于微震监测技术的岩爆风险预测,针对岩爆影响,在岩爆频发的高地应力区,引入微震监测,实现对岩爆潜在危险进行实时的分析及预测预报,准确率高,有效保障了施工设备及人员安全。

在工程实际中,由于洞内大型设备多、能见度低、爆破产生飞石,铺设于洞壁的线缆容易受损,导致数据采集中断或失效,因此还需进一步改进传感器对称布置方案,降低故障率、保证监测数据的连续性和完整性。同时,针对岩体结构复杂,且变化较大,弹性波在传递过程中受结构影响,波速变动幅度大的问题,通过根据已知的爆破事件波形,及时修正波速,一定程度提高了不同岩体洞段内微震事件的定位准确度。

虽然本次试验取得了一定成功,但在工程实际中仍存在一些问题亟待解决。由于现阶段数据处理需要人工介入,处理结束后才能根据结果进行岩爆风险的人工判别,导致预测结果还存在一定的不准确性,同时无法实现岩爆风险的自动判别和自动预警。在今后的工作中,将在判别指标定量化的基础上,逐步实现岩爆风险的自动判别,在成功引入人工智能的基础上,实现数据的自动处理,进而实现预测结果的进一步准确与岩爆风险的自动预警,提高工程指导的易用性,推动微震监测技术的认识和普及,实现科研向生产的逐步转变。