科学仪器是科技进步之利器(三)

——访中国科学院院士南京大学陈洪渊教授

2019-11-26夏有为

夏 有 为

(《实验室研究与探索》编辑部, 上海 200030)

4.3 以学科交叉整体观,溯源物质世界本来面目

夏:你们是如何攻破这些难关的?

陈:共聚焦荧光显微技术是目前最主要的单细胞分析手段,空间分辨率在250 nm左右,时间分辨率在毫秒级,无法同时满足对时间、空间分辨的要求。研究生物分子相互作用动力学,需要低于微秒级的时间分辨率,而共聚集荧光显微技术的时间分辨率不能达到这个要求,解决细胞中生物分子高时空分辨的动态监测,必须另辟蹊径。

我们提出一种以纳米级电化学探针为核心,利用纳米级电化学探针的天然多重特性,将电化学、光学和质谱技术集成在一个微工作平台上,融合微流控芯片、耦联光学-质谱技术发展全新的单细胞分析仪器。

项目自始至终以“科学与工程控制论”的整体观,将生命、物理、化学、信息等学科的交叉性,各种物理场及物质相互作用的非线性,电子迁移、能量交换、物质输运等在特定过程的一体性和矢量性等基元有机融合,突破局部掩全局和一叶障目的局限,溯原物质世界的“本来面目”,实现项目既定目标。这是实施项目总体指导思想和技术路线上的革新与创新。

项目执行方针采取两条腿走路,以问题引导仪器的完善,以仪器性能的进一步改良促进问题的解决;一边研制,一边研究,一边解决。目前,该仪器已经过国家自然科学基金委组织专家顺利完成验收。

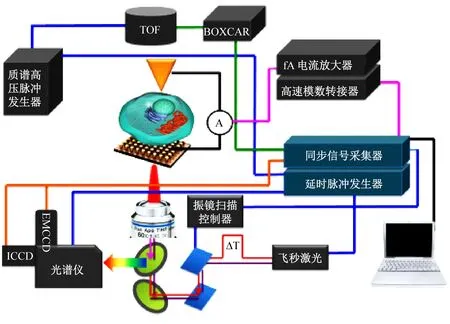

图10 仪器总体实施方案示意图

仪器的技术指标见表1。

表1 仪器的技术指标

我们的技术核心,一是高时间分辨与高空间分辨:高时间分辨(电化学检测10 μs,光谱检测5 μs);高空间分辨(电化学检测30 nm,质谱检测400 nm);质量检测下限达到amol量级;

另一个核心是将电化学、光学、质谱3种方法融合于一体。仪器实体外观照片见图11,仪器的总体结构见图12,仪器控制构架见图13。

图11 单细胞时空分辨分子动态分析系统仪器实体外观照片

图12 仪器的总体结构图

图13 仪器控制构架图

这个仪器可以解决许多问题,也促进了我们对生命分析化学基本问题的认识和思考:生命的活动过程不仅在于物质的演变,还包括能量和信息的传递;能在nm级的空间、微-纳秒时间内获得细胞内生物分子相互作用过程中的电荷、能量、物质的变化和分布,则将有利于揭示细胞内未知规律,获得重要的科学发现,产生原创性的研究成果。单就仪器性能而言,这个分析系统在国际上率先耦合了纳米电化学、光学和极紫外光解吸/电离质谱技术优点于一体的耦合集成,从而大大提高了单细胞分析的灵敏度和时空分辨能力,可以定量分析单个细胞器(例如溶酶体等)中蛋白活性;质谱成像系统的VUV解吸/电离质谱单细胞成像部分与商品化SIMS仪器的比较,本方法的分子碎片少,灵敏度高,利于分子的重构,优于常规紫外光解吸/电离以及SIMS(Bi3+源)方法,实现了400 nm的空间分辨,其他指标也都可与国外同类仪器媲美,例如比VUVDI方法的离子产率、碎片和图像对比度均有明显提高。

夏:目前你们在研究什么新的问题?

陈:脑是认知过程的载体,是意识与思维活动的中心,脑活动相关分子的产生、信息传输与转化过程是形成感知、思维等复杂脑功能的物质基础。美国、欧洲、日本、韩国都启动了脑科学研究计划,中国也是如此。

因为有了上面那个项目的支撑,南京大学启动了“卓越计划”对我们持续支持,旨在研究记忆的分子基础,研究意识和记忆存在的物质基础是什么?即:

(1) 脑功能和化学信号之间是如何精准关联匹配的?

(2) 脑功能携带的化学信息是什么,存在编码吗?

(3) 化学信息是如何存储的,介质是什么,存储规则是什么?

(4) 如何实现对脑功能的精准调控?

……

诸如此类的问题都是我们研究的对象。而脑功能的重要部分是记忆,“人脑的记忆之谜”是属于最难破解的“科学之谜”之一。这个研究计划正在进行中。

5 加强科学仪器管理,促进科技创新

夏:您对科学仪器管理还有什么建议?

陈:对于科学仪器,不论是原有的,还是新创建的,要注重如何更广、更深地促进基础研究。科学研究仪器平台建设完成后,对它的后期维护、共享管理和长期的维持很重要。其次,针对仪器装置使用的在研项目和后续支持也应加强。还有就是要注重仪器创新的转化工作,将成熟的技术转向实际应用,演变成新的仪器设备或检测仪器。例如我们研究组将自己研制的单细胞电化学分析仪已初步产业化,这套设备可以测量单细胞中小分子的浓度和酶分子的活性。我们国家每年投入大量科研经费,很大一部分用于科研设备采购,作为分析科学工作者,研制国家自主产权的仪器,通过技术创新带动科技进步,我们责无旁贷。

6 教学与科研相互促进,加强人才能力培养

夏:最后想问一句,在完成重大科研任务的同时,对教学任务如何平衡?

陈:我们高校的根本任务是培养优秀人才。如何平衡高校的教学与科研值得重视,我认为教学与科研是衡量一所高校水平的两大板块,也是教师职称评审和成果考核的两个方面。就好比教学是刀背,科研是刀锋;没有刀背的支持,刀锋就会卷刃。科研成果固然更易显现和量化,而教学效果却难以在短时间内凸显,但教学质量的高低直接影响着人才培养的质量。教师职称和科研成绩考评,长期以来普遍侧重科研成果,其中又以论文指标为先,这种偏颇情况如果不及时扭转,高质量人才的培养就会落空。

通过教材编写水平、与学生互动情况以及学生成绩等方式,教学成果可以得到有效衡量。近年来,许多高校都在不断改进教师考评体系,并一再强调优秀教师站在教学第一线,目的即在于此。南京大学设置了教学岗的教授与副教授,并设立数额巨大的奖教金,重奖教学优秀的教师,还为教师提供良好的科研平台和启动经费,以此改变以往重科研、轻教学的考评氛围。

科研与教学应是相互促进的关系,要让科研任务带动教学的改进。比如,分析化学的前沿领域需要综合性人才,不仅要掌握化学的基本原理,同时还要具备物理、生物、电子等相关学科的知识。分析仪器行业的人才也一样,需要电子、机械、力学等数理化各方面的知识。为了科研发展的需要,就需要改进课程设置,提高教师水平。同时,在让学生树立“人生价值是奉献”的人生观和价值观,掌握坚实的基础理论和专业知识基础上,要加强对学生能力的培养。以分析化学为例,我认为分析化学需要综合性的人才,知识面要广、动手能力要强。而现在很多大学的研究生发几篇论文就可以毕业,缺少应用和实践经验,这是亟须改进的。然而,许多学校在分析化学专业的课程设置中把电子学、物理等课程都砍掉了,这是分析化学人才培养方面的一个很大的缺陷。

现在大学的教科书越编越厚,但内容很不简明,没有提纲挈领的东西,点不到要害。结果导致学生学的知识繁琐而缺乏条理,枝枝节节讲得很细,舍本逐末,掌握不了全局的知识结构,影响了学生的创造性思维;而且对相关学科关心太少。我们在教学的过程中要采用比较简明的方法来说明深奥的问题,提纲挈领,扩大学生的知识面,目的在于引起学生的思考,启发学生,而不是机械地去要求;我们要培养和提高学生的分析和综合的能力,尔后才能有解决问题能力的提高。

学习是分学科的,专业也是分学科的,但是工作的时候不管是哪个学科,解决问题都是综合的。所以,不管是在学校的学生,还是已经毕业工作的同学,在学习的过程中都要把知识面铺开,广泛涉猎并掌握相关学科的知识和技能。

最后,再讲两句:

穷究物性,敢为人先,勇于攀登,严谨求实,为开拓创新之首;

心系祖国,团结协同,激励奋进,志在奉献,为付诸行动之根。

我想用这两句话跟战斗在实验室的同志们共勉。为实现中华民族的伟大复兴,共同奋斗!

夏:非常感谢陈院士在百忙中接受采访,祝陈院士研究团队在科学研究和科学仪器创新上再铸辉煌!

链接:

陈洪渊(1937-),男,浙江三门县人,教授,中国科学院院士(2001年当选),美国化学会会士(2017年当选)。1961年毕业于南京大学化学系,留校任教。1981~1984年为联邦德国Mainz大学访问学者,其后曾分别获德国DFG、DAAD、VW-Stiftung等基金的资助,多次以访问教授或客座教授进行中短期的合作研究。

现(历)任:南京大学教学委员会副主任、校学术委员会委员、院学术委员会主任、分析科学研究所所长,生命分析化学国家重点实验室学术委员会主任和荣誉主任。兼(历)任:教育部科技委委员、化学化工学部主任,科技委学风建设委员会副主任;全国测试协会副会长;中国质谱学会理事长;中国化学会常务理事、分析化学委员会副主任;江苏省化学化工学会理事长;江苏省质量协会、学会副理事长;《Science in China》《中国科学 化学辑》《高等学校化学学报》《Chem. Res. in Chin. Univ.》四刊副主编;《化学进展》《分析科学》《色谱》等杂志的编委或顾问编委、《实验室研究与探索》高级顾问;《质谱学报》《分析科学学报》主编;北京大学、清华大学、南开大学等兼职教授。历任:中国科学院化学学部常委;国家最高科学技术奖励委委员和评委;国家自然科学奖励委成员和评委;国家自然科学基金委、学部、学科评委;若干国家重点实验室学术委员会主任等。曾任《国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)》电化学委员会国家代表(1991~1994年)。 长期从事电化学分析基础、仿生催化、生物电化学、化学生物学和微全分析系统等领域的研究。主持完成了国家、省部委和国际合作科研项目40多项。迄今已发表论文930余篇, H因子为92;专利30余项;合编著译书6册,百科全书或专著4专章;《21世纪化学丛书》和《10 000个科学难题(化学辑)》主编。曾获:国家自然科学二等奖(2007年)、何梁何利科技进步奖(2006年)、国家自然科学三等奖(1982年)、全国科学大会奖(1978年) 各1项,教育部自然科学一等奖(2001、2006年)2项,国家教委(1998年)与教育部(1999年)科技进步三等奖各1项。2004年评为全国模范教师;2005年评为全国先进工作者,获全国“五一”劳动奖章;2015年获《Nature》杰出导师终身成就奖。

主研方向:仿生催化、生物电化学、化学生物学、纳米和超分子电化学、超微电极与生物分子电子器件、微全分析系统、分析仪器等。