组织冗余对企业国际化的影响研究

2019-11-25曾萍吕迪伟谢军

曾萍 吕迪伟 谢军

摘 要: 组织冗余是否以及如何影响企业国际化问题尚存诸多疑惑,也是当前理论与实践需要解决的问题。以263家创业板上市公司2010—2015年的面板数据为样本,对组织冗余、海归高管与企业国际化之间的关系进行研究。结果发现:第一,未吸收冗余促进了企业国际化的发展,而已吸收冗余对于企业国际化的影响不显著;第二,海归高管强化了未吸收冗余对于企业国际化的积极作用,但其对于企业国际化的直接影响不显著。上述结论深化了对组织冗余影响企业国际化作用机理的理解,丰富了高阶管理与企业国际化理论的研究。

关键词:组织冗余;企业国际化;海归高管

中图分类号: F279.2 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2019)03-0020-09

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2019.03.003

一、引 言

随着经济全球化进程与中国全面深化改革的逐步深入,尤其是2015年以来 “一带一路”倡议的实施,中国企业掀起了新一轮“走出去”浪潮,国际化战略就此成为经济新常态下重要的中国企业管理实践。对于企业国际化战略来说,最为紧迫的工作就是积累合适的资源,提升企业应对动态复杂的国际环境的能力,为企业国际化扩张提供坚实基础[1]。而组织冗余可将企业技术核心与动荡环境隔离,缓冲环境变化给企业带来的冲击[2]。在这种情况下,学者们开始关注组织冗余对于企业国际化的积极影响[3-5]。

然而,储备冗余资源确实有助于企业应对国际化过程中突如其来的市场波动风险吗?在企业国际化的过程中,一方面由于企业并非总是最优化运行,它们或多或少都会自然积累一些组织冗余;另一方面,企业也可能基于预防动机有意准备部分冗余资源以应对国际市场风险,提高自身的国际化程度。那么,不管是有心栽花还是无心插柳,这些组织冗余都能够促进企业国际化的发展吗?换句话说,组织冗余对于企业国际化而言究竟是浪费资源还是必备资源呢?从现有的文献来看,虽然很多文献认为组织冗余是能够帮助企业度过危机的重要资源储备[6-8],但关注组织冗余对于企业国际化影响的极少,且它们是以中国台湾地区或美国企业为样本[3-4],也没有深入探讨调节组织冗余与企业国际化关系的情境效应。大量相关研究更多聚焦于组织冗余对企业技术创新或财务绩效的影响,其研究结论高度分散甚至相互矛盾——组织冗余对于技术创新或财务绩效存在积极的、消极的、U形曲线的、倒U形曲线的、S形曲线的影响等结论均获得了不同文献的支持[9-14]。

针对组织冗余与企业国际化之间关系究竟如何的问题,本文拟以中国创业板制造业企业数据为样本,分别研究未吸收冗余与吸收冗余对于企业国际化的影响,同时考察海归高管的调节作用,从而对企业国际化过程中组织冗余究竟是不可或缺还是纯属浪费问题作出判断,揭示组织不同类型冗余资源与企业国际化之间的关系,并从组织冗余的角度推动中国企业国际化理论与实践的发展。

二、理论基础与研究假设

企业国际化是指企业的生产、销售、研发或管理等活动跨越国家地理边界进行扩张的情况与成长过程[15]。相较于国内市场,国际市场的复杂与动态程度明显更高,这就使得企业国际化经营过程中需要面对更多的甚至在以往国内经营中闻所未闻的重大风险。在这种情况下,组织冗余作为企业储备资源可以缓解外部环境变化给企业经营活动带来的冲击,起到关键的风险防御作用[2,16]。因此,组织冗余能够促进企业国际化进程。相对于没有海归高管的企业而言,具备海归高管的企业对于海外市场的游戏规则与运作模式可能有更多的了解,从而可以更好地强化组织冗余对企业国际化的积极影响。

(一)组织冗余对企业国际化的影响

组织冗余亦称冗余资源,是指组织拥有的资源与维持目前状态所需资源之间的差异或未被使用的资源[11-12,14,17]。也就是说,组织冗余是相对于当前企业需要而言暂时过剩的、未来可资利用的资源。当企业所面临的外部环境发生变化,这些暂时过剩的资源能够被快速地运用,帮助企业抵御环境变化所带来的冲击,从而为企业的战略决策提供了更多的选择余地与灵活性的实施手段[14,18-20]。大量研究表明,保有一定数量的组织冗余是企业应对风险的重要环节,也是企业有效配置调度资源的关键[21]。例如,有研究表明组织冗余与企业风险投资活动之间呈“倒U形”关系。在企业组织冗余不是很多的情况下,企业抵御风险的能力随着组织冗余的增加而增强,企业开展风险投资活动的可能性也随之增加[22]。不仅如此,经济转型过程中,市场制度的不完善使得企業可能难以通过市场交易方式及时获得资源来抓住突然出现的市场机会,组织冗余的存在较好地弥补了这个缺陷,因此有助于企业克服制度障碍并提升绩效水平[2]。

根据多余资源是否被用于实现战略目标,同时考虑这些资源的易恢复程度,本文将组织冗余分为未吸收冗余(USLACK)和已吸收冗余(ASLACK)两类[23]。其中,未吸收冗余指的是未被利用的流动资源,包括拥有的现金或现金等价物、能获得的筹资、应急团队等。这些资源是公司有意或无意闲置的,它们虽然暂时未被利用但是能够快速地用于企业决策目标的实现[14]。概括来说,一些反映企业短期偿债能力与流动性的财务指标,如流动比率、速动比率等可以用于未吸收冗余的测度。这些指标越高,表明企业流动性越强,也就是企业能够在短期内调动更多资金来满足其融资需要[6]。企业未吸收冗余越多,其开展战略变革与创新活动的可能性更大[24-25],抵御国际市场波动风险的资源与能力自然也越强[26]。因此,未吸收冗余能够促进企业的国际化。已吸收冗余是指已经被企业使用,但由于使用效率不高而导致的超额组织费用,包括过剩的生产能力、多余的员工等[14]。已吸收冗余作为一种重要的冗余资源,蕴含在企业日常经营系统中,虽然其已经被组织所利用,但利用效率较低。当企业面临环境变化时,已吸收冗余可以被重新利用[27]。在企业国际化过程中,包括闲置产能和过剩人员等的已吸收冗余经过重新配置,能够直接用于企业国际经营活动,满足海外市场与顾客需求。因此,已吸收冗余也能够有效地帮助企业应对国际市场的不确定性与风险,从而加速企业国际化进程[28]。

综合以上分析,本文研究提出如下假设。

H1:组织冗余对于企业国际化具有积极的影响。

H1(a):未吸收冗余对于企业国际化具有积极的影响。

H1(b):已吸收冗余对于企业国际化具有积极的影响。

(二)海归高管的调节作用

海归高管是指拥有海外留学或工作经历并担任企业高管的人员[29-31]。对于企业来说,作为一项弥足珍贵的异质性资源,海归高管拥有独特国外经历与海外社会网络,能够对企业国际化行为产生积极的影响[31]。

相对于土生土长的本土高管而言,一方面,海归高管对于国内相对不完善的制度环境与相关游戏规则了解不多,也缺乏足够的应对经验,这使得他们在经营和拓展国内市场方面存在天然的劣势。但另一方面,海归高管更了解国际市场需求,更熟悉国际市场的游戏规则,也更理解海外企业的经营文化和理念,再加上他们在海外学习和工作中所构建的海外社会网络,这些都将有利于企业国际化——他们能将企业有限的资源(如组织冗余)配置到开拓国际市场的最有效的关键环节或方面,在投入资源一定的情况下实现更高的国际化程度。事实上,国际商务相关研究发现,具有海外多个国家或地区市场的信息与知识能够强化公司对海外市场的把握,在进行海外市场决策时激发出更多的创意和灵感,考虑问题也会更为全面周到[3]。 因此,与没有海归高管的公司相比,拥有海归高管的公司对于其在海外市场遇到的诸多复杂问题,不仅能够更为准确地理解,而且能够更及时有效地甚至创新地加以解决。国际市场风险与政治风险的广泛存在,给企业国际化决策带来了巨大挑战。而高管团队中海归高管的加入可以提高企业国际化战略决策的全面性和质量,从而提升企业国际化过程中组织资源的配置效率以及应对风险的能力[32]。海归高管的加入,能够帮助企业更好地预测国际化过程中面临不确定风险时需要调用的资源,从而提前做好应对预案。因此,海归高管的加入,可以使得组织冗余在企业国际化过程中能更有效地发挥缓冲器作用,强化组织冗余对于企业国际化的积极效果。由此,提出如下假设:

H2:海归高管强化了组织冗余对于企业国际化的积极影响。

H2(a):海归高管强化了未吸收冗余对于企业国际化的积极影响。

H2(b):海归高管强化了已吸收冗余对于企业国际化的积极影响。

(三)理论模型

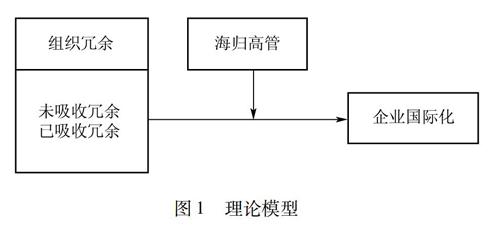

综合以上分析,本研究认为,组织冗余,无论是未吸收冗余还是已吸收冗余对于企业国际化都具有积极的影响,而海归高管使得企业在国际化过程中能更有效地利用组织冗余,从而正向调节了各种冗余资源对企业国际化的促进作用。据此构建了如图1所示的理论模型。

三、研究设计

1.样本选择与数据收集

本研究的样本为2010—2015年间在深圳证券交易所上市的创业板制造企业,数据主要来源于国泰安(CSMAR)数据库。该数据库提供了测量组织冗余、企业国际化与海归高管等变量所需要用到相关数据信息。

基于本文研究目的是考察海归高管作为情境因素调节下组织冗余对企业国际化的影响,因此我们将研究对象聚焦于正在开始或已经处于企业国际化过程中的、国际化特点鲜明与国际化程度差异明显、具有海归高管但在在全体公司中占比不是很高的创业板制造业上市公司。之后,剔除了重要资料或数据缺失的企业,最后得到263家样本企业。

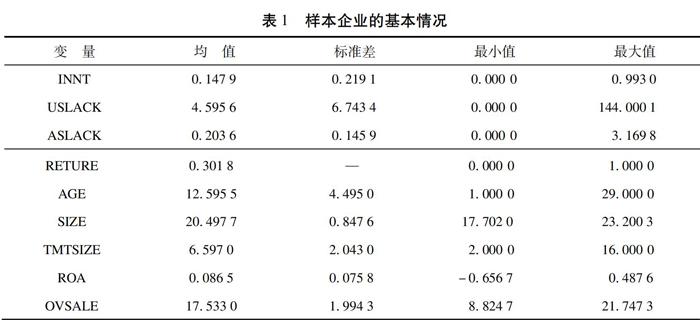

样本企业的基本情况如表1所示:平均国际化程度为0.1479;平均30.18%的企业具有海归高管;企业年龄均值为12.5955年,标准差为4.4950年;等等。

2.变量定义

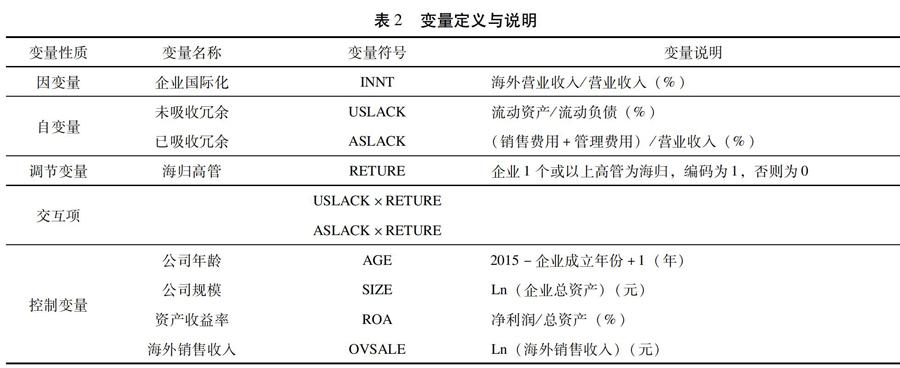

根据本文研究主题,我们重点关注组织冗余(未吸收冗余、已吸收冗余)、企业国际化、海归高管等研究变量,同时将企业规模、企业年龄、企业海外销售收入等作为控制变量。

(1)自变量:组织冗余。如前所述,组织冗余是指组织拥有的资源与维持目前状态所需资源之间的差异或未被使用的资源[11-12,14,17],可分为未吸收冗余和已吸收冗余。组织冗余的测量,主要包括财务指标、非财务指标方法和调查问卷方法。其中,财务指标因其客观性得到了学术共同体内较多学者的认同并被广泛采用。因此,本研究借鉴Stan[26]、Lee与Wu[28]、Sharfman等[33]、Bourgeois与Singh[34]、Miller与Leiblein[35]等的做法,同样采用财务指标方法并从未吸收冗余和已吸收冗余两个方面来测量组织冗余。其中,以企业流动比率(current assets/current liabilities)来测量未吸收冗余,以企业营业费与管理两项费用之和除以营业收入(SG&A/sales)来测量已吸收冗余。陈媛媛与齐中英[36]、许强与高一帆[37]、陈爽英[27]、赵洁[38]等国内学者也广泛使用了这些财务指标(或略微调整)来测量未吸收冗余和已吸收冗余。

(2)调节变量:海归高管(RETURE)。参考周泽将等[31]的研究,本文采用虚拟变量的方式来定义海归高管。当公司高管中至少有一个是海归时,RETURE=1;反之,则RETURE=0。公司高管主要包括董事、总经理、副总经理、财务总监、监事等。

(3)因变量:企业国际化(INNT)。本文以海外营业收入占比来[39-40]測量企业国际化水平,即INNT=海外营业收入/营业收入。这一比例越高,说明企业国际化水平越强。

(4)控制变量。主要加入企业规模、企业年龄、企业海外销售收入等作为控制变量。原因主要是考虑到企业国际化水平除了受到不同类型组织冗余以及高管异质性等因素的影响,企业的规模、年龄以及之前具有的国际化经验也是重要的影响因素,需要加以控制。为此加入了企业规模、企业年龄、企业海外销售收入作为控制变量。研究变量的定义与说明如表2所示。

3.分析方法

参考以往的研究[3,41],本文以年度作为分析单位探讨组织冗余、海归高管与企业国际化的关系。由于使用普通最小二乘模型(OLS)估计面板数据可能导致不可观察的异质性最终可能产生偏差估计[41],因此本文采用广义线性最小二乘法(GLS)的随机效应模型来对假设精细化。Hausman检验的结果表明,固定效应和随机效应的估计结果是一致的,并且个体效应与模型中的其他变量不相关。在这种情况下,本文采用更高效的随机效应进行估计。模型示例如下:

模型1:

INNTit=β0+β1SIZEit+β2AGEit+β3ROAit+β4OVSALEit +εit

模型2:

INNTit=β0+β1SIZEit+β2AGEit+β3ROAit+β4OVSALEit+β5USLACKit+β6ASLACKit+β7RETUREit +εit

模型3:[ZK(]

INNTit=[ZK(]β0+β1SIZEit+β2AGEit+β3ROAit+β4OVSALEit+β5USLACKit+β6ASLACKit+β7RETUREit+β8(USLACK×RETURE)it+β9(ASLACK×RETURE)it+εit[ZK)][ZK)]

其中,模型1放入控制变量,模型2放入控制变量和自变量,模型3放入全部变量。i代表企业;t代表时间;β0~β9为回归系数;εit为随机扰动项。

四、检验结果

(一)相关分析

从表3可以看出,研究变量之间的多重共线性不明显,而未吸收冗余、吸收冗余与企业国际化之间相关性显著,说明可以进行下一步的回归分析和假设检验。

(二)回归分析和假设检验

为了检验本文研究提出的假设,我们用STATA 13软件对组织冗余、海归高管与企业国际化水平关系进行了回归分析,结果见表4。

1.组织冗余与企业国际化

假设H1提出组织冗余对于企业国际化具有积极的影响,假设H1(a)和H1(b)则分别提出未吸收冗余和已吸收冗余对企业国际化具有积极的影响。

从表4模型2中可以看出,在控制了公司规模、公司年龄、资产收益率以及海外销售收入之后,未吸收冗余对于企业国际化具有显著的积极影响(β=0.0258,p<0.01),假设H1(a)获得支持。已吸收冗余对于企业国际化具有不显著的促进作用(β=0.006 1,p>0.1),假设H1(b)未获得支持。对于这种情况的可能解释是,已吸收冗余包括闲置产能或过剩人员等要想重新利用,需要经过有效调配或调整企业效率[14,27]。也就是说,已吸收冗余对于企业国际化的促进作用能否有效发挥可能取决于企业是否具备良好的资源配置结构,包括与企业国际化战略相匹配的组织结构与管理流程。综合假设H1(a)和H1(b)的检验结果可知,组织冗余中未吸收冗余促进了企业国际化,假设H1获得部分支持。

2.调节效应的检验

本文采用层次回归检验海归高管对于组织冗余与企业国际化关系的调节作用。如表4模型3所示,海归高管标准化回归系数未达到显著水平,而未吸收冗余与海归高管交互项系数(USLACK×RETURE)显著为正(β=0.016 9,p<0.1),说明海归高管虽然对于企业国际化的直接影响不显著,但其强化了未吸收冗余对企业国际化的积极影响,假设H2(a)获得支持。为了具体说明海归高管的调节作用[42]255-300,RETURE=1和RETURE=0情况下未吸收冗余对企业国际化影响如图2所示。已吸收冗余与海归高管的交互项系数为负但不显著(β=-0.011 8,p>0.1),假设H2(b)未获得支持。综合H2(a)和H2(b)的检验结果可知,假设H2获得部分支持。

五、结论与讨论

一段时期以来,诸多文献研究发现组织冗余对于企业的长期生存和发展是必需的[43],但部分研究却指出组织冗余并非总是发挥积极影响,储备冗余也可能是一种浪费,其占用了企业大量资金[3-4]。本文研究了组织冗余、海归高管与企业国际化的关系,得到了如下结论:第一,未吸收冗余确实促进了企业国际化,但已吸收冗余对企业国际化的影响却不显著。由此表明,对于企业国际化来说未吸收冗余不可或缺而已吸收冗余则显得多余。第二,海归高管对于企业国际化的直接影响不显著,但其强化了未吸收冗余对于企业国际化的积极影响。这说明海归高管加入企业高管团队,虽然不能直接影响企业国际化,但其可使未吸收冗余更有效地发挥促进企业国际化的作用。

本研究的理论价值主要表现在:第一,较好地回答了“组织冗余对于企业国际化而言究竟是不可或缺还是纯属浪费”的问题。我们需要仔细区分不同类型组织冗余对于企业国际化的异质性影响:未吸收冗余促进了企业国际化,而已吸收冗余对企业国际化的促进作用却不显著。本研究不仅扩展了组织冗余的作用范围,而且识别了不同类型组织冗余对于企业国际化的差异化影响,为组织冗余理论与企业国际化理论的发展提供了新的证据。第二,本文研究发现,海归高管虽然不能直接影响企业国际化,但其可以作为一种有利情境,激发企业未吸收冗余作用的充分发挥,强化未吸收冗余对于企业国际化的促进作用,从而延伸了高管团队理论在企业国际化战略中的应用。

本文研究得出了如下啟示:中国企业国际化战略的顺利推进需要企业具备合适的资源——包括体现在流动性方面的未吸收冗余以及体现在关键人力资源方面的海归高管。对于准备进入海外市场或正处在企业国际化过程中的中国企业来说,一方面需要在流动性方面有意储备更多的冗余资源,在现金、存货等方面留出更多余地;另一方面则需要引入具有较多海外市场知识与经验的海归人员加入企业高管团队之中,从而使得未吸收冗余能够发挥更大作用以促进企业国际化。这样,管理实践中中国企业的国际化才会更加顺利。

當然,本文研究也存在一些不足。首先,研究样本聚焦于创业板制造企业固然能够体现典型性但可能在一定程度上降低了普适性;其次,以海外营业收入占比来测量企业国际化程度也可能不够全面。因此,未来我们需要采用多种方式来综合测量企业国际化程度,同时采用更大范围的企业样本来进行研究,以对本文结论进行进一步检验。

参考文献:

[1][ZK(#]HITT M A, BIERMAN L, UHLENBRUCK K,et al. The importance of resources in the internationalization of professional service firms: the good, the bad, and the ugly [J]. Academy of management journal, 2006, 49: 1137-1157.

[2]邹国庆, 倪昌红. 经济转型中的组织冗余与企业绩效: 制度环境的调节作用[J]. 中国工业经济, 2010(11): 120-129.

[3]Lin W T. How do managers decide on internationalization processes? The role of organizational slack and performance feedback [J]. Journal of world business, 2014, 49(3): 396-408.

[4]DUTTA D K, MALHOTRA S,ZHU P. Internationalization process, impact of slack resources, and role of the CEO: the duality of structure and agency in evolution of cross-border acquisition decisions [J]. Journal of world business, 2016, 51(2): 212-225.

[5]李梅, 余天骄. 海外研发投资与母公司创新绩效——基于企业资源和国际化经验的调节作用[J]. 世界经济研究, 2016(8): 101-113,134,137.

[6]LIU H, DING X, GUO H et al. How does slack affect product innovation in high-tech Chinese firms: the contingent value of entrepreneurial orientation[J]. Asia pacific journal of management, 2014, 31(1): 47-68.

[7]MARLIN D,GEIGER S W. A reexamination of the organizational slack and innovation relationship [J]. Journal of business research, 2015, 68(12): 2683-2690.

[8]宋渊洋, 李元旭, 王宇露. 企业资源, 所有权性质与国际化程度——来自中国制造业上市公司的证据 [J]. 管理评论, 2011, 23(2): 53-59,92.

[9]XU E, YANG H, QUAN J M,et al. Organizational slack and corporate social performance: empirical evidence from Chinas public firms[J]. Asia pacific journal of management, 2015, 32(1): 181-198.

[10][ZK(#]KUUSELA P, KEIL T,MAULA, M. Driven by aspirations, but in what direction? Performance shortfalls, slack resources and resource-consuming vs. resource-freeing organizational change [J]. Strategic management journal, 2017, 38(5): 1101-1120.

[11]蒋春燕, 赵曙明. 组织冗余与绩效的关系: 中国上市公司的时间序列实证研究 [J]. 管理世界, 2004(5): 108-115.

[12]李晓翔, 刘春林. 高流动性冗余资源还是低流动性冗余资源——一项关于组织冗余结构的经验研究 [J]. 中国工业经济, 2010(7): 94-103.

[13]李晓翔, 刘春林. 冗余资源与企业绩效关系的情境研究——兼谈冗余资源的数量变化 [J]. 南开管理评论, 2011, 14(3): 4-14.

[14]廖中举, 黄超, 姚春序. 组织资源冗余: 概念, 测量, 成因与作用 [J]. 外国经济与管理 2016, 38(10): 49-59.

[15]SULLIVAN D. Measuring the degree of internationalization of a firm [J]. Journal of international business studies, 1994, 25(2): 325-342.

[16]KIM J,HEMMERT M. What drives the export performance of small and medium-sized subcontracting firms? A study of Korean manufacturers [J]. International business review, 2016, 25(2): 511-521.

[17]BROMILEY P. Testing a causal model of corporate risk taking and performance [J]. Academy of management journal, 1991, 34(1): 37-59.

[18]GREENLEY G E,OKTEMGIL M. A comparison of slack resources in high and low performing British companies [J]. Journal of management studies, 1998, 35(3): 377-398.

[19]GEORGE G. Slack resources and the performance of privately held firms [J]. Academy of management journal, 2005, 48(4): 661-676.

[20]GENTRY R, DIBRELL C,KIM J. Long-term orientation in publicly traded family businesses: evidence of a dominant logic [J]. Entrepreneurship theory and practice, 2016, 40(4): 733-757.

[21]SHANG S H,JAW Y L,CHIU H J. A behavioral perspective of international new ventures: slack, early internationalization, and performance [J].Journal of global business management, 2012(8): 200-210.

[22]郑丹辉, 韩晓燕, 李新春. 组织冗余与我国民营上市企业风险投资: 创始人控制的调节作用 [J]. 财经研究, 2013, 39(5): 62-72.

[23]TAN J, PENG M W. Organizational slack and firm performance during Economic transitions: two studies from an emerging economy [J]. Strategic management journal, 2003, 24(13): 1249-1263.

[24]周飞, 冉茂刚, 苏秋来. 资源组拼、未吸收冗余与内向型开放式创新的关系研究[J]. 管理学报, 2018, 15(5): 703-709.

[25]傅皓天, 于斌, 王凯. 环境不确定性、冗余资源与公司战略变革[J]. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(3): 92-105.

[26]STAN C V, PENG M W, BRUTON G D. Slack and the performance of state-owned enterprises [J]. Asia pacific journal of management, 2014, 31(2): 473-495.

[27]陳爽英, 杨晨秀, 井润田. 已吸收冗余、政治关系强度与研发投资[J]. 科研管理, 2017, 38(4): 46-53.

[28]LEE C L, WU H C. How do slack resources affect the relationship between R&D expenditures and firm performance? [J]. R&D management, 2016, 46(S3): 958-978.

[29]周泽将, 李艳萍, 胡琴. 海归高管与企业创新投入:高管持股的调节作用——基于创业板企业的实证研究[J]. 北京社会科学, 2014(3): 41-51.

[30]张信东, 吴静. 海归高管能促进企业技术创新吗?[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(1): 115-128.

[31]周泽将, 刘中燕, 伞子瑶. 海归背景董事能否促进企业国际化? [J]. 经济管理, 2017, 39(7): 104-119.

[32]CHEN H L, HSU W T, CHANG C Y. Independent directors, human and social capital, firm internationalization and performance implications: an integrated agency-resource dependence view [J]. International business review, 2016, 25(4): 859-871.

[33]SHARFMAN M, WOLF G, CHASE R, et al.Antecedents of organizational slack [J]. Academy of management review, 1988, 13(4): 601-614.

[34]BOURGEOIS L J, SINGH J S. Organizational slack and political behavior among top management teams [J]. Academy of management proceedings, 1983, 8(1):43-47.

[35]MILLER K D, LEIBLEIN M J. Corporate risk-return relations: returns variability versus downside risk [J]. Academy of management journal, 1996, 39(1): 91-122.

[36]陳媛媛, 齐中英. 组织冗余视角下的IT 投资与企业绩效[J]. 科研管理, 2011, 32(11): 139-147.

[37]许强, 高一帆. 企业R&D组织方式与创新绩效:资源因素的调节[J]. 科研管理, 2016, 37(12): 55-64.

[38]赵洁. 所有权结构对组织冗余与企业绩效的影响研究——基于委托人-委托人冲突视角[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2013, 33(3): 46-51.

[39]MA X, YIU D W,ZHOU N. Facing global economic crisis: foreign sales, ownership groups, and corporate value [J]. Journal of world business, 2014, 49(1): 87-100.

[40]BRUSH C G, EDELMAN L F,MANOLOVA T. The impact of resources on small firm internationalization [J]. Journal of small business strategy, 2015, 13(1): 1-17.

[41]GREENE W H. Econometric analysis[M].5th ed.New Jersey: Prentice Hall, 2002:339-347.

[42]COHEN J, COHEN P, WEST S G, et al. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences [M]. New York:Routledge, 2013.

[43]PENG M W, YUAN L, EN X, et al. CEO duality organizational slack and firm performance in China [J]. Asia Pacific journal of management, 2010, 27(4): 611-624.

Impact of Organizational Slack on the Internationalization of Companies

ZENG Ping LV Di-wei XIE Jun

(School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510640, Guangdong, China)

Abstract: Whether and how the organizational slack influences the internationalization of companies are topics which still have a lot of unsolved mysteries, and should also be resolved in theory and practice currently. Based on the panel data of 263 listed companies in the second-board market from 2010 to 2015, the relationship between organizational slack and internationalization and the moderating role of overseas returnee executives on internationalization were studied. The results showed that: (1) the impact of absorbed slack on internationalization is not significant while unabsorbed slack is positively associated with the internationalization. (2) Overseas returnee executives have strengthened the positive impacts of unabsorbed slack on the internationalization of companies. The above findings reveal the inherent mechanism of organizational slack to the internationalization of the organization, which provides new reference for the development of resource-based view, TMT and internationalization theory.

Keywords:organizational slack; internationalization; overseas returnee executives