新旧课标下高中物理必修部分课程难度对比研究

2019-11-23张鹏周向玲

张鹏 周向玲

摘 要 运用史宁中教授等人创立的课程难度模型,对《普通高中物理课程标准(2003年版)》与《普通高中物理课程标准(2017年版)》进行量化分析,对新旧课程标准难度发生的变化展开研究。结果显示:新课标中课程难度有所增加,其中课程广度增幅明显。根据课程难度的变化,本文从教师教学、校本课程编制、环境三个方面对高中物理教学提出建议,以期减弱难度变化初期对教师和学生带来的不适。

关键词 高中物理 课程标准 课程难度

2017年底,高中各学科核心素养版课程标准修订完成。其中着力发展学生协作、交往、创造性和批判性思维的能力,对深化基础教育改革,落实素质教育有积极影响。物理新课标规定着高中物理课程性质、课程目标、内容目标、实施建议。新课标较以往有很大程度的变化,涉及到课程内容、教学目标、考试评价等方面,课程的实质问题是课程难度[1],课程难度的变化必然会对教育教学产生较大的影响。

本研究采用人民教育出版社出版的《普通高中物理课程标准(2003年版)》(以下简称《高中物理课标(03版)》)和《普通高中物理课程标准(2017年版)》以下简称《高中物理课标(17版)》中的必修部分进行课程难度量化分析,并参考人民教育出版社出版的《普通高中课程标准实验教科书物理(2010版)》(以下简称《高中物理(10版)》)进行综合分析。

一、研究方法

课程难度的结构是十分复杂的,黄甫全教授认为课程难度是一种动态的过程,其影响因素主要有社会发展的要求与可能、人发展的要求与可能以及人类知识的发展及其体系[1]。本研究运用史宁中教授等人创立的课程难度模型,其中影响课程难度的基本元素最少有三个:课程深度、课程广度和课程时间[2]。课程难度的公式可表示为:

课程难度系数N值越大,课程难度就越大。课程深度S,是指课程内容所要求的思维的深度,通過两种课标对课程内容不同的程度要求来赋值。课程广度G,指课程内容里知识关涉的广度,通过课程内容中知识点的多少进行赋值。课程时间T,指完成课程内容所必要的时间,主要通过“课时量”进行赋值。加权系数a,表示课程深度和课程广度的侧重,研究中取a=0.5,即表示课程深度和课程广度对课程难度影响能力相同。

二、对两版课程标准课程难度的赋值

1.课程广度G赋值

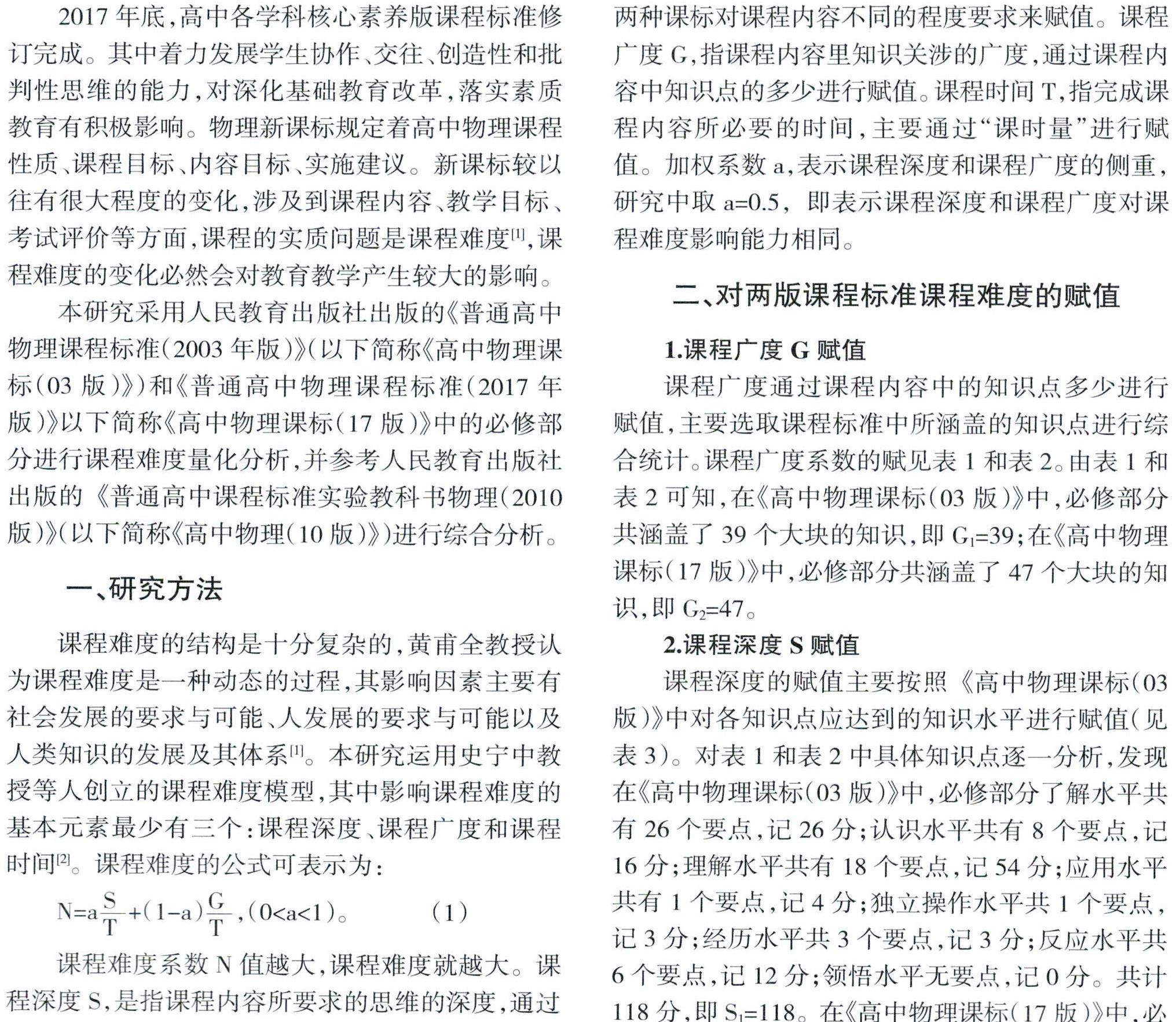

课程广度通过课程内容中的知识点多少进行赋值,主要选取课程标准中所涵盖的知识点进行综合统计。课程广度系数的赋见表1和表2。由表1和表2可知,在《高中物理课标(03版)》中,必修部分共涵盖了39个大块的知识,即G1=39;在《高中物理课标(17版)》中,必修部分共涵盖了47个大块的知识,即G2=47。

2.课程深度S赋值

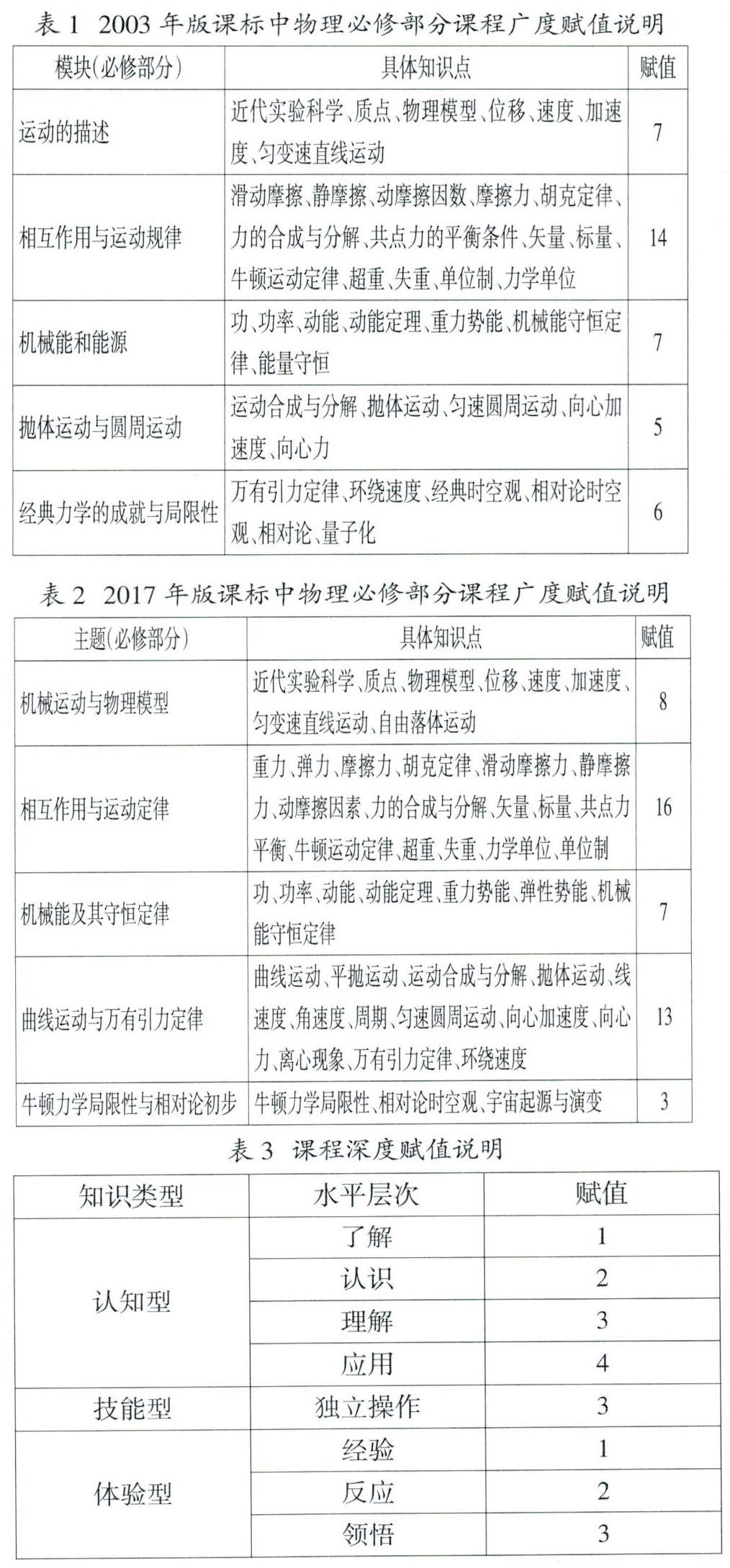

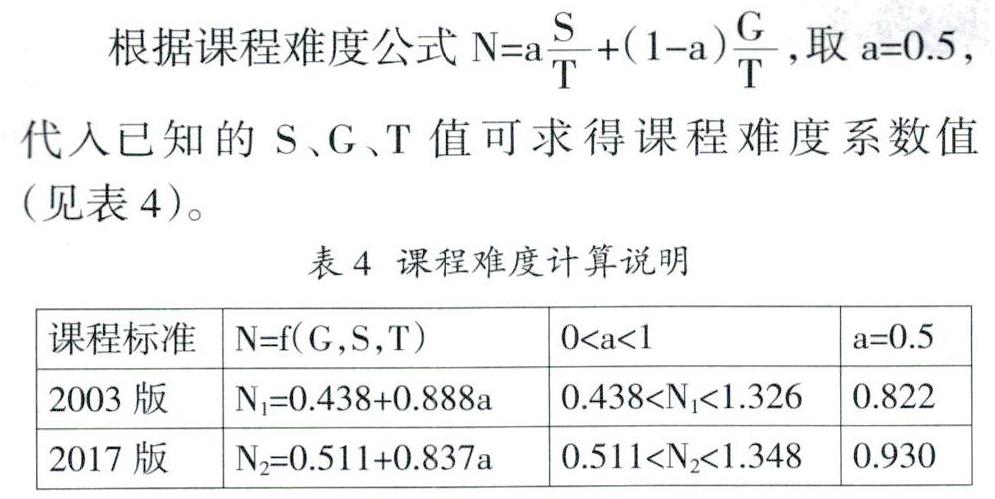

课程深度的赋值主要按照《高中物理课标(03版)》中对各知识点应达到的知识水平进行赋值(见表3)。对表1和表2中具体知识点逐一分析,发现在《高中物理课标(03版)》中,必修部分了解水平共有26个要点,记26分;认识水平共有8个要点,记16分;理解水平共有18个要点,记54分;应用水平共有1个要点,记4分;独立操作水平共1个要点,记3分;经历水平共3个要点,记3分;反应水平共6个要点,记12分;领悟水平无要点,记0分。共计118分,即S1=118。在《高中物理课标(17版)》中,必修部分了解水平共有29个要点,记29分;认识水平共有11个要点,记22分;理解水平共有17个要点,记51分;应用水平共有1个要点,记4分;独立操作共1个要点,记3分;经历水平共4个要点,记4分;反应水平共4个要点,记8分;领悟水平共1个点,记3分。共计124分,即S2=124。

3.课程时间T赋值

《高中物理课标(03版)》和《高中物理课标(17版)》都没有严格规定每个课程所需要的教学时间,所以在旧课标中根据人教版《高中物理(10版)》教科书和教师用书建议的时间进行赋值。新课标还没有统一用书和教师用书,故赋值时结合以往的教材与教师用书,并由三位赋值者(均具有物理教育教学背景)结合教学实际各自对课程时间进行设置,综合赋值。《高中物理课标(03版)》中,必修部分课程时间总量定为89,即T1=89。《高中物理课标(17版)》中,必修部分课程时间总量定为92,即T2=92。

4.课程难度计算

三、对比分析

1.课程时间

根据统计数据可知,在新旧课标中必修部分课程时间总量有一定的差距,分别为89个课时和92个课时,后者比前者高出约3.37%,相差不大。但赋值者在赋值过程中发现实际上在《高中物理课标(17版)》中知识点涵盖面更广,新课标中学生课下自学时间要多于旧课标,这类时间却并不包含在课程时间之内,从而对课程难度系数造成一定影响。

2.课程广度与可比广度

由统计结果可知,《高中物理课标(17版)》中课程广度系数为47,而旧课标的课程广度系数为39,增幅超过20.5%。对于可比广度,《高中物理课标(03版)》为0.438,《高中物理课标(17版)》为0.511,增幅近16.7%。可见在新修订的课程标准中知识涵盖的范围更广了,大部分知识是在原有知识点上的扩充与引申,主要涉及物理学的研究方法,旨在强化学生物理思维、物理探究方面的能力。

3.课程深度和可比深度

根据统计数据可知,《高中物理课标(17版)》中课程深度值为124,《高中物理课标(03版)》中为118,增幅5.1%,变化不是十分明显。对于可比深度,新课标为1.348,旧课标为1.326,也是比较接近的。在增加了课程广度的情况下,能使课程深度变化不大,除了增加的课时时间之外,主要原因是增加了的知识点,主要要求学生能够达到认知水平层次中的了解或认识即可。这样既增加了课程内容的丰富性,又完美地把控了课程深度,旨在培养学生“物理观念”的形成。

4.课程难度

根据表4中的数据可以看出,《高中物理课标(03版)》中N=0.822,《高中物理课标(17版)》中N=0.930,增幅近13.1%。课程时间、课程广度、课程深度较以前均有所增加,其中课程广度涨幅最大,课程时间、课程深度涨幅很小。由此可见,课程广度的大幅增加,是课程难度增加的主要原因。

四、教学建议

1情境教学的应用

传统课程知识的学习可称为拼图模式,教师的任务就是将这些课程知识一块一块传授给学生,最后拼凑起来形成一个大的知识体系。这种教学方式交互性与创造性不强,无法让学生在实际参与中培养学科核心素养。

知识的“情境理性”与经验的“逻辑品格”奠定了学科知识与学科探究的哲学基础。情境教学模式就是要将二者融合。该模式要求教师根据课程目标,先对知识点观念和知识结构进行梳理,接着创设情境,解决问题。这种情境教学让学生在具有理论知识的基础上,着眼于现实问题,强调学生之间的协作、交往和学生自身的创新精神。这种通过自身行为活动的“具身认知”过程,可有效帮助学生内化所学所知,达到对知识的真正领悟与把握,达成学生个人的生成学习[3]。这样就可以把用来复习的课程时间下移至学生生活,强化了课堂有效教学时间。

2.校本课程的研制

在实践层面上,校本课程的开发领域主要集中在选修课和活动课上[4]。现阶段,各地方学校不应只关注“学科拓展类”的校本课程研发,关键是要制定比较完善的校本课程开发规划,将物理课程的上下章节联系起来,如果可能还应同其他课程有所联系。

在研制校本课程时,要注意地区差异。教育总是存在于特定的生态、社会和文化脉络中[5],脱离了地方的教育是行不通的。针对这种覆盖全国的物理课程难度变化,结合地方实际经验、特色是非常关键的。但这种特色并不是一味的追求“打造学校特色”,应该追求的是“发展学生特长”,是在分析地方优势时促进学生的成长,防止“生本性”缺失。例如我国少数民族地区,在合理分析了地区条件后,站在学生立场理解其心理、情感,让物理课程回归民族生的生活世界,在生活世界交往与会话[6]。

3.学习环境的营造

物理作为一门自然学科,对比其他高中课程学习难度较大,容易使学生失去学习兴趣。解决这一问题的关键在于怎么让学生感到物理不“难”,提升学习热情。现代教育证明,“同伴效应”很能影响一个学生的选择行为[7]。教育中的同伴效应是指宿舍、班级、年级或学校内同伴的背景、行为及产出对学生产出或行为的影响[8]。合理运用“同伴效应”,例如教师将物理学习兴趣强的学生与不强的学生进行配坐、分进同寝室等方法,以强代弱,营造良好的向上空间,从而改善其焦虑心理。

课程标准对课程目标、教学方法、教学过程、评价体系进行全方面讲解覆盖。教学大纲从“应当教什么”转向“社会需要什么”再到“学生要学什么”,进一步明确了“以学生为主体”的基本立场,老师在教学时也应该紧跟步调,作出相应变化,但要避免激进的变革方式,追求课堂教学变革的创造性品质并努力消解教学模式的同质化倾向[9]。高中新课标中融入学科核心素养,标示着我国基础教育发展迈入了全新的阶段。各地方积极展开了教师教学改进培训,这种对教师教学带来的改变,我们应该充分研究、积极应对,以期让新课标全面落地。

参考文献

[1] 黄甫全,王晶.课程难度刍论[J].东北师大学报,1994(04).

[2] 史宁中,孔凡哲,李淑文.课程难度模型:我国义务教育几何课程难度的对比[J].东北师大学报,2005(06).

[3] 殷明,刘电芝.身心融合学习:具身认知及其教育意蕴[J].课程·教材·教法,2015,35(07).

[4] 叶波,范蔚.课程改革十年:校本课程开发的进展、问题与展望[J].教育科学研究,2012(04).

[5] 钱民辉.民族地区校本课程开发中的文化选择[J].中国教育学刊,2010(01).

[6] 宋生涛.少数民族地区学校多元文化校本课程评价的内涵、特征与取向[J].当代教育与文化,2018,10(01).

[7] 张鹏,周向玲.新高考模式下物理选考“遇冷”的成因分析和干预途径[J].现代中小学教育,2018,34(05).

[8] 杜育红,袁玉芝.教育中的同伴效应研究述评:概念、模型与方法[J].教育经济评论,2016,1(03).

[9] 凌鹏飞.课堂教学变革的过程哲学思考[J].当代教育科学,2018(08).

[作者:张鹏(1994-),男,陕西汉中人,喀什大学教育科学学院在读硕士研究生;周向玲(1966-),女,山東金乡人,喀什大学物理与电气学院教授,硕士。]

【责任编辑 郭振玲】