《如意香赞》与《茉莉花》之关系辨析

2019-11-22林立策

文◎林立策

《茉莉花》一名《鲜花调》,是我国著名的民歌之一,传播地域广且流传年代久。前人对此已有过较多研究,但以往的研究偏向从《茉莉花》到其“变体”的直线研究,而从它渗透到其他乐种,或被应用于生活器物等现象,未给予充分关注。

本文采集的永嘉正一派道乐《如意香赞》①采录自永嘉县桥下镇正一派道班“徐氏晶堂”。(以下简称《香赞》)和北京故宫博物院所藏18世纪英国制造的“铜镀嵌料石升降塔钟”所播放的《茉莉花》曲调,这两则新材料,对于我们认识《茉莉花》在有清一代的音乐形态,及其传播情况会有些许帮助,同时,亦可补充和丰富以往之研究。

一、科仪音乐《香赞》

《香赞》是永嘉正一道所用的一首科仪音乐。正一道主要服务于当地岁时祭祀、祈福还愿和丧葬做功德等礼俗。举行斋醮科仪,俗称“做道场”,或叫“做醮”。一场斋醮科仪有《开启科》《发符科》《呈供科》等不同仪节构成。《香赞》是在《发符科》法事中所使用的一首经韵。

《发符科》一般接在《开启科》之后,即“立坛”之后召请 “值符使者受事功曹”之神职,带“方函”②用黄纸做成的长方体信函,内置文疏,上书收函的神名,类似今之书信。传奏三界神祇,表明某人、某因、某时,在某地举行斋醮科仪,祈请各路神灵临坛护佑。该神之设类似今之邮差一职,沟通人神之往来,通报今日做道场的相关事宜。《香赞》是法事中召请 “值符使者”下界安座以后,向它供献“香、灯、食”时的用乐,以酬谢其千山万水奔波之劳顿,并颂赞它的神通广大。《香赞》之称,是因该段经韵所用锣鼓经为“如意香花”,又因此段经文为上香颂赞之辞而得名。

永嘉正一派的科仪音乐吸收了许多当地乱弹(瓯剧)、吹打乐曲牌及不同历史时期的民间俗曲。斋醮科仪一般在特定的仪式场域(如宫观、私宅)举行,其所用科仪音乐不为常人所关注熟知;另外,因斋醮科仪结构的相对封闭性和稳定性,在科仪音乐中往往保存了许多古老的曲调。然而,这些被吸收进来的“外来曲调”,经过一番“科仪化”处理,与经文、乐器、锣鼓经等结合成为一种仪范时,其曲调原形往往被这些外加的音乐元素所遮蔽,久而久之也就模糊难辨。因此,研究者若对这些科仪音乐没有深入了解,往往无法见其庐山真面目,故而也无法真正认识到它们的历史文化价值之所在。

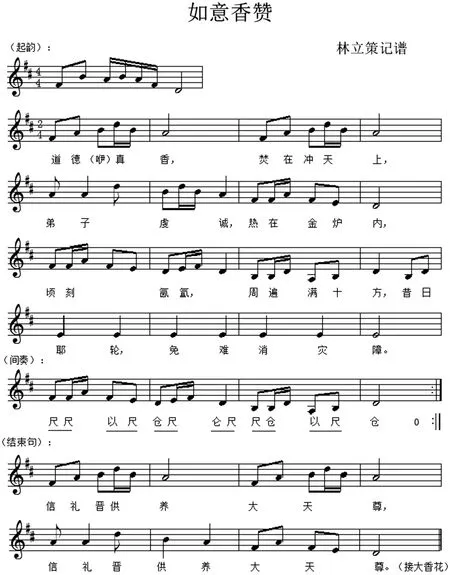

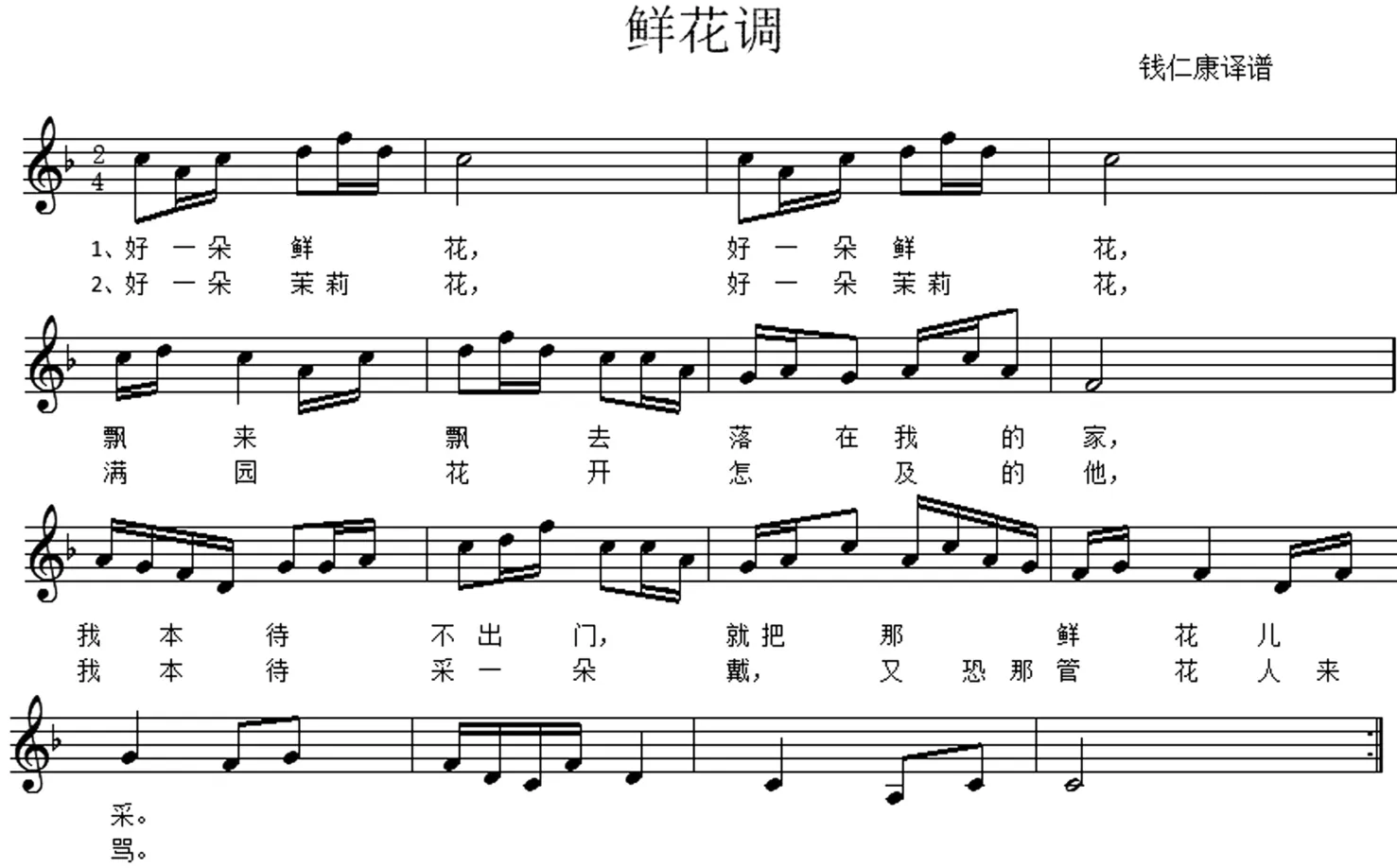

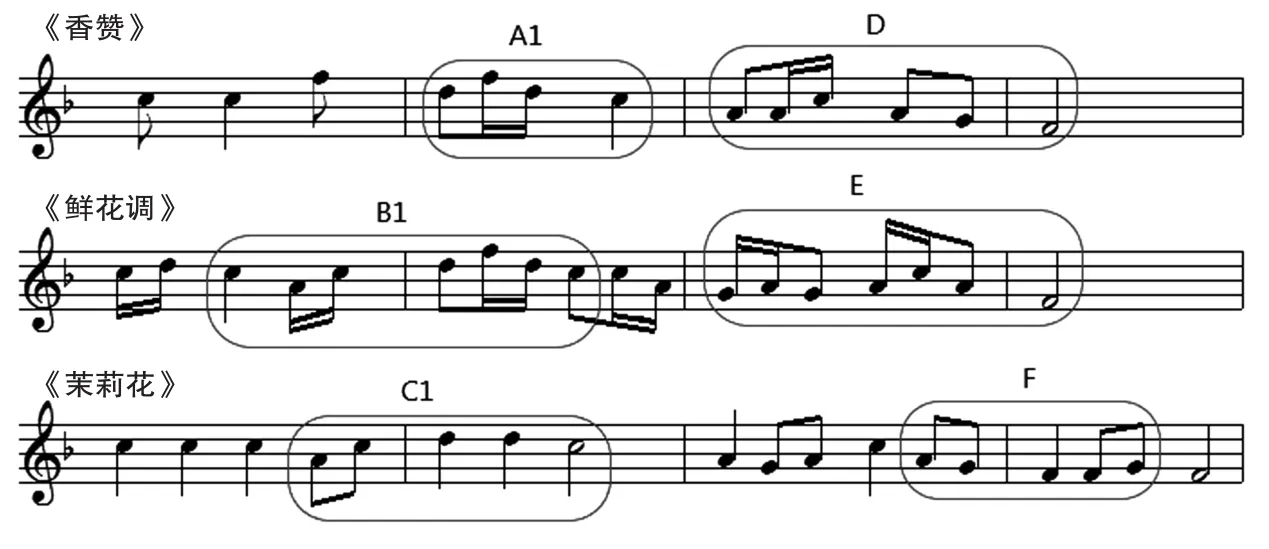

兹录《如意香赞》曲调(见谱例1)和后两段经文如下:

谱例1

剔起银灯,凡暗俱明亮,圣号心灯,烁破诸魔念;

半眯共徒,剪剔无量光,因果何差,不昧分毫光。

禅悦酥酡,造出天厨供,成道当初,牧女仙来送;

老为曾将,托在金盘奉,献上大道,大觉金仙众。

从后两段经文内容来看,它应是吸收了佛教的科书,这与当地正一派道士皆做释、道科仪有关。在实际韵曲中,《香赞》先由主法师起韵,后集体韵唱,二胡、笛子等丝弦乐器伴奏,以提钟、铛子和鼓应节,韵曲毕又巧妙衔接间奏、锣鼓经(如意香花)循环反复,最后以结尾和锣鼓经(大香花)煞曲。

《香赞》与特定的科仪行为、经文声律、锣鼓经、乐器伴奏及象征意指密切结合。当笔者剥离掉那些“科仪化”的音乐元素,而抽离出它的曲调原形后发现,它的曲调原形与民歌《茉莉花》之间有着很近的亲缘关系(详见后文分析)。

二、民歌《茉莉花》

《茉莉花》是“一首历史悠久、广为流传的民歌。至今它已在各地形成多种变体,或以多种异名如‘鲜花调’等形式,兼存于山歌、时调小曲、器乐曲牌。他还是一首很有国际影响的中国民歌,明清之际曾被传教士带到西方去,19世纪末。意大利歌剧作曲家普契尼发现这个曲调后,还把它用在歌剧《图兰多特》中。”③中国艺术研究院音乐研究所《黄翔鹏文存》(下卷),山东文艺出版社2007年版,第1115页。

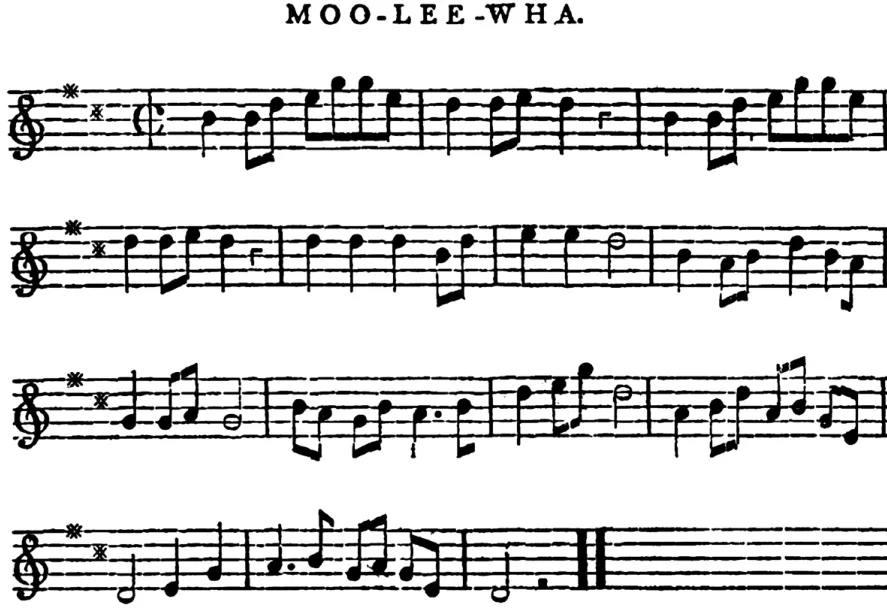

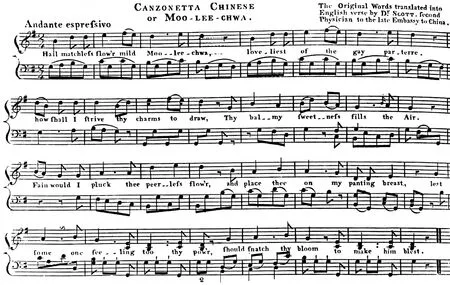

言及《茉莉花》在海外的传播情况,以往国内学者多认为,关于它的最早记谱(见谱例2)④〔英〕John Barrow,Travels in China.London :Cambridge University Press,1804,p316.,是1804年英国人约翰·巴罗(John Barrow)著的《中国旅行》(Travels in China)一书。后据宫宏宇研究,海外记录《茉莉花》“最早的例子是1795年在伦敦刊印的一本题为《两首原有的中国歌曲——〈茉莉花〉和〈白河船工号子〉——为钢琴或羽管键琴而作》的乐谱,该版本(见谱例3)比巴罗一书首版早了将近十年。……该乐谱的改编者和出版者是居住在伦敦的德国作曲家卡尔·坎姆布拉(Karl Kambra)。”⑤宫宏宇《民歌〈茉莉花〉在欧美的流传与演变考——1975—1917》,《中央音乐学院学院学报》2013年第1期,第80页。谱例3原谱图片由宫先生提供。

谱例2

谱例3

在北京故宫博物院,藏有一件18世纪英国制造的“铜镀金嵌料石升降塔钟”,其高120厘米,底座41厘米见方(见图1⑥拍摄于香港科技馆“匠心独运——钟表珍宝展”的主题展览(2019年2月8日)。)。展览词介绍:

图1

此钟为塔式造型,共有九层。基座其中三面设钟盘,其中正面的为三针钟盘,两侧的为二针钟盘,钟盘周围镶有彩色料石。基座内安装了走时、音乐及塔身升降的机械装置。上弦启动后,会播出中国民间乐曲《茉莉花》的旋律,塔身会有第九层开始至第二层逐层升起,升到最高处时会短暂停留,再启动按钮,塔身会由第二到第九层逐层下降。曲终时,塔身回复原貌。

这件塔钟造型非常精美,音乐清晰可听。为确认这件塔钟的年代,笔者特意咨询⑦由故宫博物院的刘国梁馆员帮忙联络。了故宫博物院馆员关雪玲研究员,她根据这一时期同类型器物的风格、造型和工艺等特征,将其断为18世纪的产品。塔钟播放的《茉莉花》曲调,与晚出的巴罗所记《茉莉花》版本相同。这件钟是当时流行于西方社会,还是特意为当时的中国宫廷或百姓制造,资料所限已无法得知。但是,自留声机发明以前,这份可听的音响资料弥足珍贵。

国内最早刊载《茉莉花》歌词的出版物,是玩花主人选辑、钱德苍增辑、清乾隆年间(1736—1795)出版的戏曲剧本集《缀白裘》,该书第6集卷1“花鼓曲”前两曲记载了两种版本的曲词(见后)。⑧参见《流传到海外的第一首中国民歌——〈茉莉花〉》,载钱亦平编《钱仁康音乐文化》,上海音乐出版社1997年版,第181页。

有学者认为,“唱词上,‘茉莉花’与其他时调有所不同,它的唱词内容较窄,大多数都唱《茉莉花》的原词,又叫《张生戏莺莺》,叙述《西厢记》中张生与崔莺莺自由恋爱的故事。”⑨王珊珊《各种形态“茉莉花”之比较》,《论坛》2007年4月,第70页。但从《缀白裘》记载来看,前两段《茉莉花》的曲词与后十段曲词都属于杂剧“花鼓”一折,首段《茉莉花》曲词前标《花鼓曲》,后十一支曲词前都标“又”,说明用的是同一支曲牌。而与张生和崔莺莺相关的曲词内容只有三支,“由全曲各段所显现的内容意涵来看,(《茉莉花》曲词内容与)《西厢》情节的联系其实并不紧密”⑩张继光《民歌〔茉莉花〕研究》,(台湾)文史哲出版社1999版,第236页。。

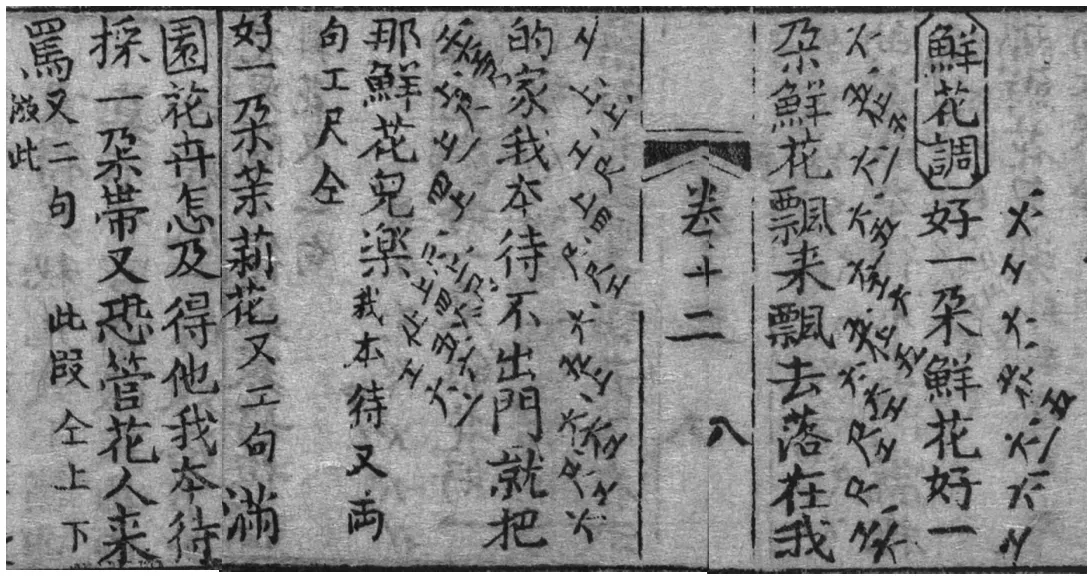

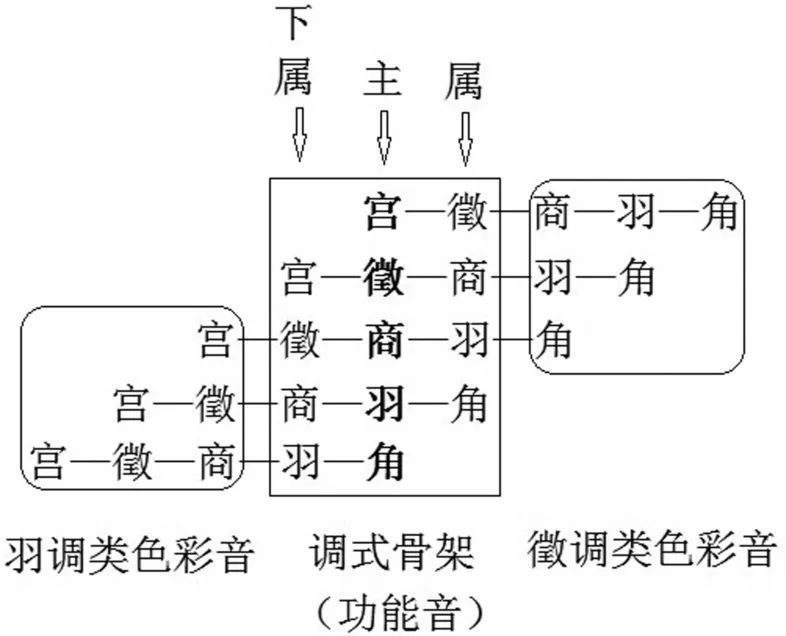

目前所见“最早刊载《茉莉花》(鲜花调,见图2⑪(清)贮香主人辑《小慧集·小调谱》卷12,哈佛大学1957年藏本,第8页。)曲谱的,是贮香主人编、道光十七年(1838)出版的《小慧集》。”⑫同注⑧,另有学者认为《小慧集》乃道光元年(1821)所辑,参见陈树林《北京地区的传统民歌》2019年在首师大的授课讲义,第25页。徐元勇认为:“《小慧集·小调谱》中的这首‘鲜花调’是比较早期的作品,或者说是比较接近于明清俗曲原生音乐形态的作品。再换个角度讲,这首作品保留了更多明清俗曲的审美意识。‘鲜花调’‘茉莉花’可能也是今天我国传统音乐中影响最大、学术界论及最多、研究最为深入的作品之一。虽然目前不能准确指出这首作品产生的具体年代和时间,但可以肯定这首有名为‘含艳曲’的作品,实际曲调就是‘鲜花调’作品。”⑬徐元勇《〈小慧集〉之“小调谱”研究》,《中国音乐》2007年第4期,第64页。

图2

赵塔里木研究中亚东干民歌后指出,“明初,这首民歌《茉莉花》随江南移民传入西北地区。《茉莉花》在西北地区的流传过程中,其曲调框架没有变异,但唱词发生了较大的变化。……东干人从西北地区将这首民歌带入中亚地区传唱。”⑭赵塔里木《中亚东干民歌的传承方式》,《音乐研究》2003年第1期,第35页。

为便于观察与后文分析,兹将钱仁康译谱的《小慧集》所载《鲜花调》⑮张仲樵、陈树林等学者都曾有译谱,大同小异,唯最后三小节略有变化。(见谱例4)罗列于下。

谱例4

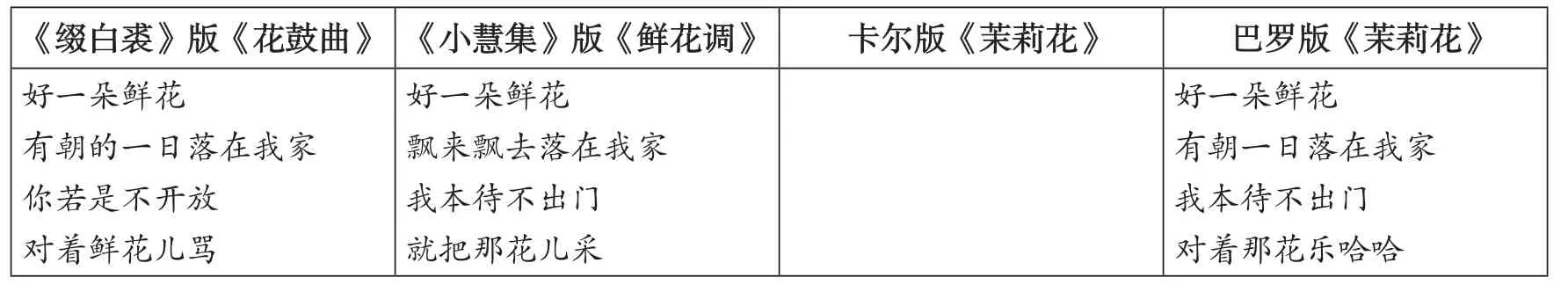

《缀白裘》所载《花鼓曲》,《小慧集》所载《鲜花调》和两个国外版本《茉莉花》所记的第二段歌词,其形式和所要表达的意思基本一致,句末“花”“他”“骂”等词也都押韵。只是第三分句歌词:“满园的花开赛不过他”“满园花开怎及得他”“满园鲜花赛不过他”,以及第五分句歌词:“看花的”“管花人”“看花的人”“栽花人”,略有差异。(见表1)

表1⑯(清)钱德苍《重订缀白裘新集合编》第6集卷1,第41页;《小慧集》和巴罗版《茉莉花》曲词由钱仁康译;卡尔版《茉莉花》一段曲词由宫宏宇译。

续表

上述相关材料所记的第一段歌词出入较大。前两分句三者相同,都是重复“好一朵鲜花”。第三分句歌词《花鼓曲》和《茉莉花》为“有朝(的)一日落在我家”,而《鲜花调》则是“飘来飘去落在我家”,总体意思还是相近。第四、五分句最耐人寻味,《花鼓曲》:“你若是不开放,对着鲜花儿骂”;《鲜花调》:“我本待不出门,就把那鲜花儿采”;《茉莉花》:“我本待不出门,对着鲜花儿乐哈哈。”

对鲜花不开放就“骂”,不出门就“采”,或者不出门就对着他“笑”,这些行为都一反常态,不符合正常思维逻辑。“以花隐喻美人,是中国文学最为常用的修辞方式之一,在《诗经》《楚辞》中就已滥觞”⑰杨斯童《论民歌〈茉莉花〉的原初形态》,《文艺争鸣·视像》2013年第5期,第170页。从“飘来飘去落在我家”“有朝一日落在我家”的曲词推测,“鲜花”于此应指未出嫁的女子。那么,《鲜花调》(《茉莉花》)能在民间广为传播,不仅因其曲调好听而为人所喜爱,在某种特定的场合,也有一定的社会文化内涵和象征意义。

三、曲调比较分析

上文对《香赞》和几种版本的《茉莉花》做了一番粗略论述,但两者之间的内在关系,还需要从音乐形态方面做进一步的比较分析。

一般说来,民歌的词句与乐句划分是相对应的,但《香赞》《鲜花调》《茉莉花》如按词句划分,他们的乐句划分会有所差异:《鲜花调》和《茉莉花》曲调可分为五个乐句;而《香赞》除去起韵和结束句外,其主体曲调可划分为四个乐句。因《鲜花调》和《茉莉花》前两分句曲词和旋律完全重复,为对应《香赞》的曲调比较分析,权且将它们划分为一个大乐句,形成四句体的曲体结构⑱对于《茉莉花》的乐句划分,不同学者也存在差异,黄翔鹏先生将它分为四个乐句(见前注③),赵宋光先生则将它分为上下句结构,上句有3个分句,下句有2个分句(见注③第267页。),这样三首乐曲的曲体结构便统一了。

需要再说明几点:其一,卡尔版《茉莉花》为钢琴谱,较复杂,因此后文只取巴罗版《茉莉花》做比较分析。其二,笔者根据锣鼓经和主法师摇三清铃的节奏将《香赞》记为拍,钱先生将《鲜花调》译为拍,将巴罗版《茉莉花》译为拍。虽然三者节拍有差异,但不影响调式结构和音乐形态。其三,为便于在五线谱上观察分析,将三者处理成同一调高(1=F)。

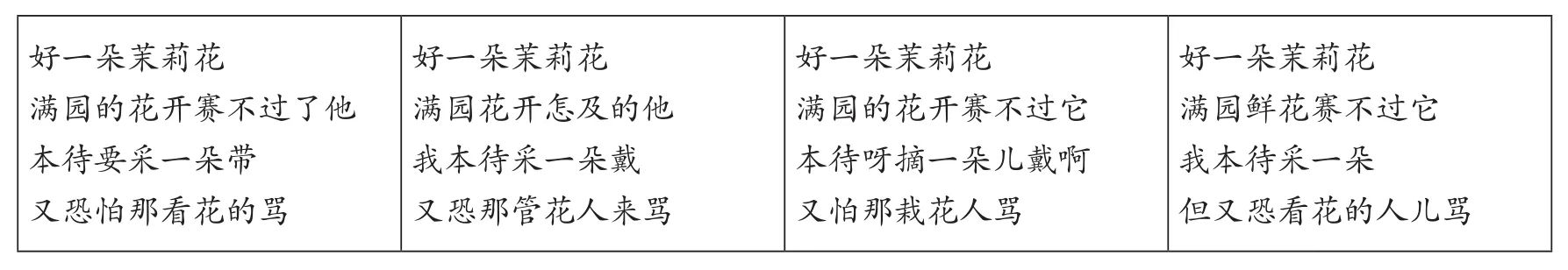

本文调式判断,采用赵宋光提出的“五度相生调式体系”⑲赵宋光《论五度相生调式体系》,上海文化出版社1964年版,第23—24页。理论,该理论从学理上明确了不同调式音与音之间在逻辑关系(见图3)。音乐形态分析借鉴赵先生在《旋律学学科建设刍议》和《旋律形态结构“12维度剖析法”的实证探索》等文⑳《赵宋光文集》第2卷,花城出版社2001年版。后文用到的落音布局、旋律轮廓等概念均出自此书,不再另外注释。中提出的概念和方法。

图3

“调式是主音在音列中的地位,也就是主音与音列的相互关系。主音是某一曲调的中音心,以它结束就有稳定感。”㉑同注⑲,第16—17页。调式主音与音列其他音之间存在着亲疏远近关系,以五声徵调式为例,徵音是“主音”,与它关系最近的音是宫音(下属音)和商音(属音),三音构成徵调式的骨架,是“功能音”;羽音和角音为“色彩音”。每一调式的特殊结构,又决定了该调式特有的旋法——“色彩音”不断依赖、解决到“功能音”来推动旋律发展,最后解决到“主音”达到稳定终止。

从整体音乐形态来看,《鲜花调》和《茉莉花》通过反复强调“徵”音,突出“宫”音和“商”音,形成对“主音”的支撑,确定了徵调式的骨架(功能音),“羽”音和“角”音(色彩音)表现出就近解决到三个“功能音”的旋法特征,最后结音都回到主音“徵”。因此,综合判定《鲜花调》和《茉莉花》为徵调式民歌。《香赞》曲调主体部分为四个乐句,其前三乐句为徵调式;第四乐句为衔接后之间奏、锣鼓经和结束句来配合科仪展演,严格说不成曲调,变成了单音念诵。

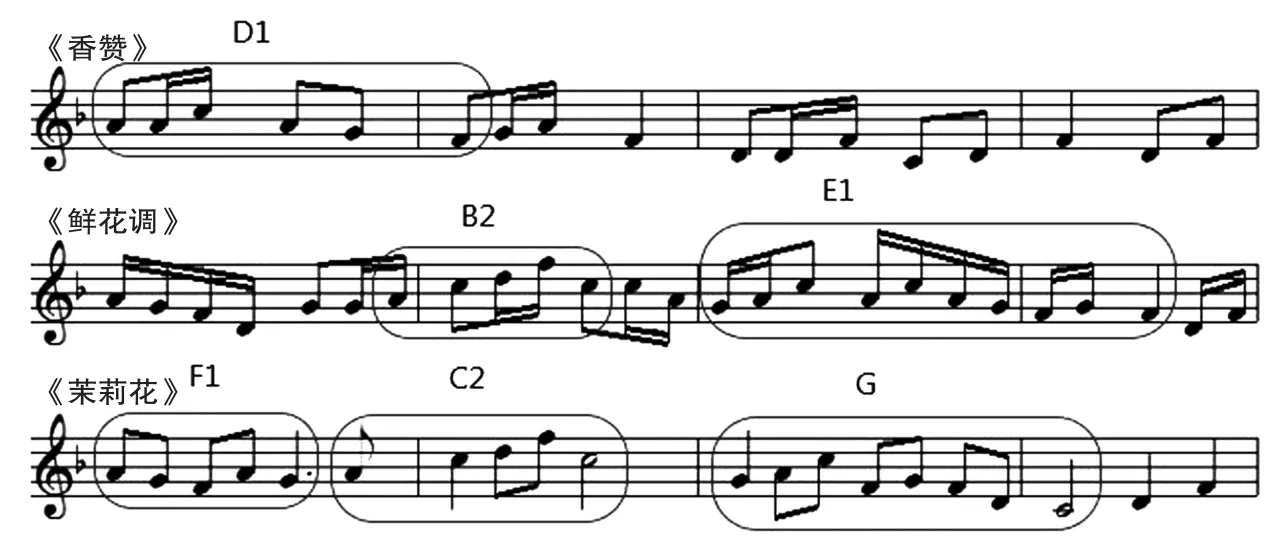

现将《香赞》和《鲜花调》《茉莉花》三首曲调逐句分析。

谱例5

(一)第一乐句

三首乐曲的第一乐句,均由两小节重复旋律构成,虽节拍不同,但句幅长度都是四小节,落音都在主音“徵”。《香赞》和《鲜花调》第一乐句的节奏样态基本一致,每一拍都可一一对应,只在第一小节强拍起音多强调了主音“徵”外,两者第1乐句基本相同,与《茉莉花》第一乐句基本相似。《茉莉花》虽然节奏样态略有差异,但三首乐曲从最低音“角”(e1),到最高音“宫”(c2),再到落音“徵”(g1)的旋律轮廓,也基本一致,并且强、弱拍位置的音也能大致对应。这由徵调式的内在逻辑结构决定,呈现出色彩音(角、羽)小三度和大二度解决到功能音(徵、宫、商)的旋法。

谱例6

(二)第二乐句

第二乐句,三首乐曲都采用“顶真”的手法承接了第一乐句,进一步明确了调式。三者第二乐句都有对第一乐句旋律的借用(见谱5、6中A—A1、B—B1和C—C1等标注)。三者句幅长度同为4小节,强弱、拍位置上的音也可大致对应,落音都转到了下属方向的功能音“宫”。

从第二乐句旋律轮廓来看,《香赞》和《鲜花调》由主音“徵”(g1)上行到最高音“宫”(c2),再下行到低八度“宫”(c1),它们的旋律轮廓也是惊人一致。《香赞》第一小节因经文“子”字的方言发音,甩腔至高八度的“宫”(c2)音,但该音居于弱拍次要位置,不影响整体的旋律轮廓。《茉莉花》最高音未及“宫”(c2)音,只达“羽”(a1)音,但乐句整体上行和下行的旋律轮廓还是大致相似。另外,从三首乐曲第二乐句的节奏样态来看,它们分别继承了第一乐句的特征:《茉莉花》更多地重复延续第1乐句;《香赞》和《鲜花调》加入切分节奏和非均分节奏使音乐更加活泼,两者整体也是大致相似。

谱例7

(三)第三、四乐句

第三、四乐句比较特殊,《香赞》因“昔日”二字抢前进入,《鲜花调》和《茉莉花》因曲词未断,因此,造成三者第三、四乐句的旋律,似断非断,具有类似“过板淘”的效果。黄翔鹏认为该曲“三、四句连接不断,用的是气息愈见深长的传统手法。”㉒同注③,第1115页。两个乐句结构不对称,却衔接如此紧密,故将两句谱例合并罗列。

若要断,三首乐曲第三乐句都可勉强断至第4小节强拍“宫”音处。三者第三乐句都有对第一、二乐句旋律的吸收(见谱例6、7中B—B2、C—C2、D—D1、E—E1、F—F1等标注)。总体来看,《鲜花调》和《茉莉花》第三乐句从旋律轮廓、旋法,及骨架音的分布还是基本一致;节奏样态各自延续前面乐句的特征,曲调风格统一;第四乐句,从旋律大轮廓还能看出二者的一致性,结束音都回到主音“徵”,只是《茉莉花》重复了第三乐句(G—G1)的部分旋律,合得更明显。

《香赞》第三乐句前两小节,是对第二乐句后两小节旋律(见谱例6、7 D—D1标注)的重复,而后两小节,是对前两小节旋律的向下五度模进。经笔者再三比对,发现《香赞》第三乐句与当地民间吹打乐曲牌【乱弹券】第一乐句的曲调完全相同。篇幅关系,兹录【乱弹券】前两乐句谱例(谱例8)对照如下:

谱例8

永嘉丧葬习俗,出殡当天信佛的丧家会请道士和吹打班前来同场做事,这给他们创造了共处交流的机会;另外,永嘉正一道有些道友身兼吹打班,因此直接套用吹打乐曲调在科仪中使用的可能性就很大。

《香赞》第四乐句只重复单音“商”,为念诵音调,直至念诵完毕换气时自然巧妙地衔接了间奏和锣鼓经。第四乐句平淡单音与锣鼓经形成鲜明对比,又很自然的衔接。

结 语

上文从曲体结构、旋律轮廓、落音布局、节奏布局、旋法等方面,对《香赞》《鲜花调》《茉莉花》和【乱弹券】作了详细分析,他们之间的关系一目了然。

《茉莉花》和《鲜花调》是同一母体下产生的两个变体。《香赞》和《鲜花调》有着很近的亲缘关系,他们前两乐句的曲调几乎一模一样,并且,曲词的字数和句读也相同,如“好一朵|鲜花,好一朵|鲜花,有朝一日|落在我家”,与 “道德(咿)㉓在日常韵曲时,都会在“道德(咿)真香”中加入一衬字“咿”,形成对称。|真香,焚在冲|天上,弟子虔诚|热在金炉内”。《香赞》第三乐句与【乱弹券】的第一乐句完全相同。

至于《香赞》是吸收了《鲜花调》的曲调,还是《鲜花调》吸收了《香赞》的曲调,已无法考证。对于民间音乐来说,其传播往往是“双向”的。

一方面,宗教信徒为了达到他们向群众宣传教义的目的,常常利用民间音乐,放进宗教内容,作为吸引群众的工具。……反之,我们研究中国的民间音乐,就不能忽略佛教和道教寺庙和它的关系。㉔杨荫浏《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社1981年版,第157、211页

另一方面,曲艺与戏剧,早期都曾从宗教中吸取过养分,甚至是完整的继承。其实,民歌也不例外,特别是小调,有不少都是脱胎于宗教音乐。唐代就有不少宫廷歌妓,年岁大了便进入寺庙宫观,通过寺庙宫观的音乐又促进了民间音乐的发展。㉕参考陈克秀先生意见。这一现象唐代诗人王建早有所言:“梨园弟子偷曲谱,头白人间教歌舞”㉖(唐)王建《温泉宫行》,载《全唐诗》第五册卷298,中华书局1960年版,第3375页。。

徐元勇说“《鲜花调》是比较早期的作品,或者说是比较接近于明清俗曲原生音乐形态的作品。”㉗徐元勇《〈小慧集〉之“小调谱”研究》,《中国音乐》2007年第4期,第64页。《香赞》给徐先生之判断提供了一个很好的活态例证。一般说来,“民间曲调一旦创立后,其旋律就相对固定,因此,当它流传到外地后,便以依腔传字的形式流传,即按照固定的旋律来套唱不同的曲文。”㉘俞为民《曲体研究》,中华书局2005年版,第272页。道教经文一经创成也是相对固定,经师授道不敢随意更改,即使在翻印传抄过程中个别字有讹误,但整体经义不受影响。当经文与曲调结合成为一种仪范时,更是将曲调固定了下来。斋醮仪轨成型后也不会随意更改,因为还要顾及教派内的共事交流。另外,从《香赞》也可看出,钱先生的译谱是比较精确地还原了《鲜花调》在有清时期的原生音乐形态。

“铜镀金嵌料石升降塔钟”播放的《茉莉花》曲调,这份难得的可听资料,给我们提供了另外一些重要信息,即在有清一代,《茉莉花》和《鲜花调》这两个版本的曲调已在民间并行传播。《茉莉花》的曲调比较活泼,起承转合的曲体结构更成熟;《鲜花调》的曲调比较质朴、直白,它更有可能接近“母体”。