小麦穗发芽抗性分析及相关分子标记检测

2019-11-22苏在兴高闰飞黄忠勤周兴根

苏在兴,高闰飞,2,易 媛,王 波,常 勇,黄忠勤,周兴根

(1.江苏徐淮地区徐州农业科学研究所,江苏徐州 221131;2.中国农业科学研究院甘薯研究所,江苏徐州 221131)

小麦收获期若遭遇连阴雨或高温高湿天气,容易发生穗发芽现象(pre-harvest sprouting,PHS),也叫胚萌[1]。穗发芽消耗了籽粒积累的生物质,直接影响小麦的产量、品质以及商用种子质量等,是世界性的自然灾害[2-3]。我国北方冬麦区、长江中下游及西南麦区和东北春麦区经常受到穗发芽影响[4],因而抗穗发芽小麦新品种的选育一直是我国小麦育种家高度关注的问题。

小麦穗发芽是基因型与环境互作的结果,影响小麦穗发芽的因素很多,包括种子休眠特性、吸水能力、α-淀粉酶活性[5]、种子萌发时储藏物的降解速率、脱落酸及赤霉素的水平、种皮颜色、穗部含水能力和易干燥程度、收获期降水及田间温度、湿度等因素[3]。其中小麦种子的休眠特性是影响其穗发芽抗性的关键因素。

小麦的抗穗发芽特性是由多基因控制的数量性状[6],研究者将红麦Zen的红粒控制基因R、MFT及QPhs-5ALQTL导入硬粒小麦构建了近等基因系(near isogenic lines,NILs),获得发芽率(percentage germination,PG)和萌发指数(germination index,GI)均较低的硬粒小麦资源[7]。 Vp1是调节小麦休眠的重要转录因子,对小麦种子的休眠和抗穗发芽能力具有重要作用,其中STS标记Vp1B3在小麦抗穗发芽基因型鉴定中能扩增出849 bp(Vp1Bb抗穗发芽型)、569 bp(Vp1Bc抗穗发芽型)和652 bp(Vp1Ba感穗发芽型)三种带型,能对抗穗发芽小麦种质资源进行一定程度的区分[8-10]。除上述几个基因外,在3A、4A染色体上广泛存在控制穗发芽抗性的位点,这些位点已被开发为分子标记,如:XBarc321、XBarc310、Xgwm397和Xgwm269等[11]。

应用抗穗发芽相关的分子标记,结合田间性状调查和穗发芽试验,可获得抗穗发芽的优质品种和育种亲本。本单位利用淮麦20与矮抗58的杂交F1代与淮麦20回交后经多年系统选择得到中抗穗发芽小麦新品种徐农029。本研究拟通过整穗发芽法、籽粒发芽法和穗发芽相关分子标记探究徐农029及另外4个在黄淮冬麦区大面积推广小麦品种的穗发芽抗性,为后续的育种研究及生产推广奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材 料

选取黄淮冬麦区大面积推广的矮抗58、淮麦20、周麦18、烟农19和中抗穗发芽小麦新品种徐农029为供试材料,于2017-2018年种植于徐州农业科学院试验田,正常田间管理。其中淮麦20(♀)和矮抗58(♂)为徐农029的亲本。

1.2 方 法

1.2.1 整穗发芽率测定

在小麦成熟期,每品种随机选取10个大小基本一致的麦穗,2次重复。在实验室用自来水冲洗0.5 h后,去除多余水份,用吸水纸覆盖,置于种子发芽盒中,在18 ℃发芽箱中培养;每天喷水2次,保证吸水纸湿润;3 d后取出麦穗,于60 ℃烘箱烘烤过夜,阻止进一步发芽;手工脱粒;以籽粒胚部种皮破裂为穗发芽鉴定标准[1],调查小麦的整穗发芽率(spike germination rate,SGR)。整穗发芽率=发芽籽粒数/籽粒总数×100%[12]。

1.2.2 籽粒发芽率和萌发指数测定

每个品种随机选取50穗成熟一致的麦穗,脱粒并充分混合。随机选100粒混合样种子,腹沟朝下整齐排列于垫有吸水纸的发芽盒中,分别于正常温度(18 ℃)和低温(5 ℃)处理3 d后均转入18 ℃条件下培养。以籽粒胚部种皮破裂为穗发芽鉴定标准[1],每天定时记录发芽种子数。于第7天计算发芽率和萌发指数。3次重复。

发芽率=发芽籽粒数/100×100%[12];

萌发指数=(7×n1+6×n2+5×n3+4×n4+3×n5+2×n6+1×n7)/( 7×总籽粒数)×100%,其中n1、n2、…、n7为第1至第7天每天发芽的小麦籽粒数[13]。

1.2.3 小麦基因组DNA提取及PCR扩增

采用柴建芳[14]的方法提取小麦的DNA。选取10个与穗发芽抗性相关的分子标记(表1),引物由上海生工公司合成。PCR反应体系为20 μL,康为2×Taq Mix混合液10 μL,10 mmol·L-1的正反引物各1 μL,50 ng·μL-1的DNA 模板1 μL,7 μL ddH2O。PCR扩增程序为 94 ℃预变性3 min; 94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,35个循环;72 ℃延伸10 min; 4 ℃保持。用6%的聚丙烯酰胺凝胶进行电泳检测[15]。

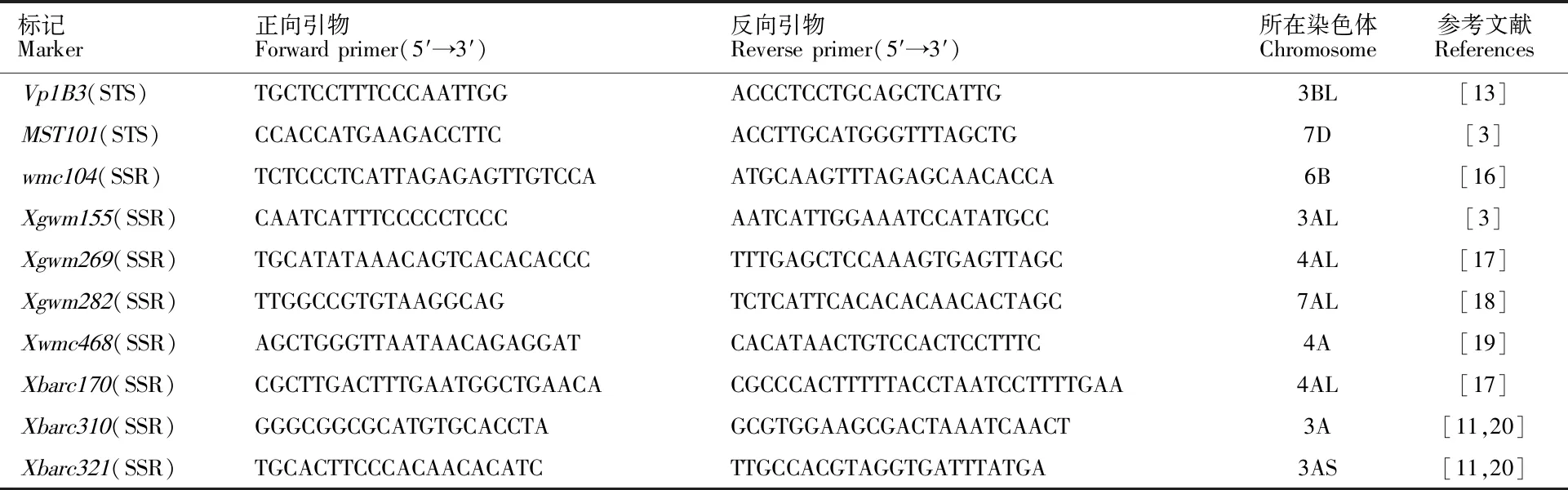

表1 小麦穗发芽抗性相关分子标记Table 1 Molecular markers associated with PHS in wheat

1.3 数据处理

用Office 2013进行数据整理及绘图,用SPSS 21.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 整穗发芽率分析

对5个小麦品种进行整穗发芽率分析发现,烟农19的整穗发芽率最高,达68.80%;其次为周麦18,为26.76%;矮抗58、淮麦20和徐农029的整穗发芽率分别为7.05%、8.90%和3.02%。方差分析表明,品种对整穗发芽率有显著(P< 0.05)影响。多重比较发现,烟农19的整穗发芽率显著高于其他4个品种;周麦18的整穗发芽率显著高于矮抗58、淮麦20和徐农029;矮抗58、淮麦20和徐农029的整穗发芽率差异不显著 (图1)。

图柱上不同字母表示品种间差异在0.05水平上显著。

Different letters above bars indicate significant difference among the five cultivars at 0.05 level.

图1 整穗发芽率

Fig.1Spike germination rate(SGR) of the five cultivars

2.2 籽粒发芽率分析

2.2.1 正常温度条件下的发芽率

由表2可知,持续18 ℃培养,不同小麦品种间的发芽率和萌发指数的差异程度不同。徐农029的发芽率和萌发指数分别为41.00%和 21.43%,均极显著低于其亲本矮抗58(71.67%、 53.10%)和淮麦20( 89.67%、61.00%),周麦18和烟农19的发芽率均为99.33%,烟农19的萌发指数高于周麦18,但差异不显著。

2.2.2 低温处理后的发芽率

5 ℃处理3 d后,徐农029的发芽率达 93.67%,较持续18 ℃提高了52.67%;矮抗58和淮麦20的发芽率分别为88.00%和99.33%,较持续18 ℃提高了16.33%和9.67%;低温对周麦18和烟农19的发芽率影响不明显(表2)。低温处理提高了徐农029的萌发指数,但降低了其余四个品种的萌发指数。

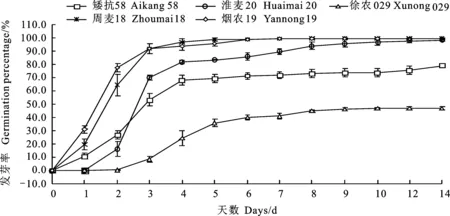

2.2.3 小麦种子发芽动态分析

持续18 ℃条件下,烟农19、周麦18和矮抗58种子能迅速启动发芽过程,2 d内发芽率达到较高水平,第4天烟农19和周麦18的发芽率分别达93.7%和96.7%;淮麦20的发芽启动较矮抗58晚,第4天时其发芽率为82.0%,而矮抗58的发芽率为68.0%;此时徐农029的发芽率仅 24.3%。第8天烟农19和周麦18的发芽率达到最高,分别为99.3%和99.7%;淮麦20、矮抗58和徐农029的发芽率分别为94.0%、73.0%和 45.0%;第14天,后3个品种的发芽率分别增加了4.3%、6.0%和2.0%(图2)。

表2 不同温度处理下各品种的发芽率和萌发指数Table 2 Percentage germination(PG) and germination index(GI) of the five cultivars with different temperature %

同列数据后不同字母表示品种间差异在0.01水平显著。

Different letters following values in same column indicate significant difference among cultivars at 0.01 level.

图2 正常温度条件下各品种的发芽率动态

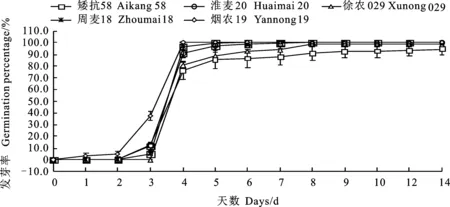

经5 ℃低温处理,第4天烟农19的发芽率达100%,较持续18 ℃的发芽率提高了6.3%,周麦18的发芽率不变,淮麦20、矮抗58和徐农029的发芽率均有所提高。第8天烟农19和周麦18的发芽率均为100.0%;淮麦20、矮抗58和徐农029的发芽率分别提高了6.0%、18.0%和 53.3%,徐农029的发芽率达到98.3%。第14天,淮麦20、矮抗58和徐农029的发芽率分别为100.0%、94.3%和98.3%。说明低温处理可提高种子的发芽率(图3)。

图3 低温处理后各品种两周内发芽率动态

2.3 分子标记检测

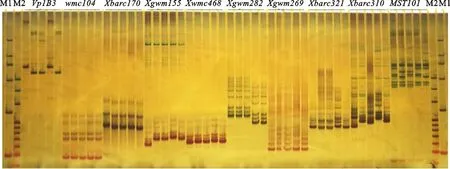

就Vp1B3标记而言,烟农19、徐农029和淮麦20扩增得到569 bp的条带,属于Vp1Bc型抗穗发芽;周麦18和矮抗58扩增得到652 bp的条带,属于Vp1Ba型感穗发芽,没有发现845 bp的条带。Xgwm282在5个品种中呈现2种带型,矮抗58、淮麦20和徐农029带型相同,周麦18和烟农19呈另一种带型,说明其能较好地区分抗穗发芽和穗发芽敏感的品种。MST101的扩增片段在400~750 bp之间,多态性比较丰富,5个品种呈现出5种不同的带型,其中,徐农029几乎综合了其双亲矮抗58和淮麦20的各个条带,但没有共性。另外7个分子标记不能很好区分上述5个品种的抗穗发芽特性(图4)。

M1:2 000 bp的marker;M2:500 bp的marker;各分子标记对应的品种从左至右依次为:矮抗58、淮麦20、徐农029、周麦18和烟农19。

M1:2 000 bp marker; M2: 500 bp marker; The order of cultivars(left to right) corresponding to each molecular marker is Aikang 58,Huaimai 20,Xunong 029,Zhoumai 18 and Yannong 19.

图4 穗发芽抗性相关分子标记检测

Fig.4 Detection with 10-pair molecular markers associated with PHS resistance

3 讨 论

穗发芽在世界范围内较为普遍,是影响小麦产量和品质的重大灾害之一。目前,黄淮麦区大面积种植的周麦18、烟农19等品种不具有穗发芽抗性,生产上存在一定的风险性[21]。本试验发现,矮抗58和淮麦20具有较强的穗发芽抗性,周麦18和烟农19不抗穗发芽,与苗西磊等[12]、张兆萍等[3]、简俊涛等[22]、赵 斌等[21]、张秀英等[23]的报道基本一致。就整穗发芽率、籽粒发芽率而言,徐农029的抗穗发芽能力优于其亲本矮抗58和淮麦20,在生产上具有较好的推广应用前景。

整穗发芽试验可模拟小麦收获期田间的温湿环境,沈正兴等[24]、苗西磊等[12]研究表明,不同基因型的小麦颖壳、穗轴或它们的分泌物可能对籽粒的发芽有一定的控制作用。籽粒发芽试验能较好的分析小麦品种之间籽粒的休眠特性,具有较高的实用性。在记录穗发芽时,有以胚部出现破裂迹象即为穗发芽的[1,25],有以芽长达到种子长度一半记为穗发芽的[17],本研究采用籽粒种皮破裂记为穗发芽。相关学者在抗穗发芽分子标记方面已进行了大量的探索,开发出一定数量的分子标记,如STS标记Vp1B3[13]、MST101[26]和SSR标记Xgwm155[27]wmc104[26]等。上述三种方法的结合在寻找抗穗发芽种质资源和后备材料的抗性分析方面发挥重要作用。本试验发现,选取的10个穗发芽抗性相关分子标记中,Vp1B3和Xgwm282和穗发芽抗性关系较密切,其他标记不能区分5份供试材料的穗发芽抗性,其原因可能与开发相关分子标记所用材料的基因型背景不同有关。

种子产生休眠的原因具有多样性,故解除其休眠的方法也不同。前人研究表明,可采用低温或高温、射线、超声波等能改善种壳透性的物理处理以及激素、H2O2或强酸强碱等化学试剂破除种子的休眠[28]。本试验采用低温处理打破供试材料的休眠性,并对两周内种子的发芽动态进行了分析,持续18 ℃条件下,徐农029在14 d时发芽率仅47%;经5 ℃低温处理3 d后,其发芽率达98.3%,说明发芽率主要由种子的休眠特性决定。

前人应用Vp1B3标记在筛选小麦抗穗发芽品种(系)方面已进行了大量的研究[8,12,29],也有研究者认为,该基因的等位变异与穗发芽抗性关系不密切[30]。苗西磊等[12]研究表明,矮抗58属于Vp1Ba基因型,该基因型与感穗发芽相关,但矮抗58属中抗穗发芽品种,其抗性可能与穗轴有关。本研究中,徐农029、淮麦20和烟农19均扩增得到569 bp(Vp1Bc型抗穗发芽)的条带,但烟农19的分子标记结果与穗发芽试验结果不符合。周麦18和矮抗58扩增得到652 bp(Vp1Ba型感穗发芽)的条带,前人的研究中也存在此类情况[8,12]。穗发芽抗性机制比较复杂,分子标记检测结果与穗发芽抗性不符合可能与标记与抗性基因连锁性不紧密或供试材料的遗传背景不同有关,需进一步深入研究。