不同海拔高度油用牡丹凤丹籽粒品质与气象因子的相关性研究

2019-11-21丁熙柠杨林菲王凯轩郭香凤史国安

丁熙柠,史 田,杨林菲,杨 辉,王凯轩,郭香凤,史国安

(1.河南科技大学 洛阳市牡丹生物学重点实验室/牡丹种质创新与精深加工河南省工程实验室,河南 洛阳 471023; 2.洛阳市气象局,河南 洛阳471023;3.洛阳市农产品安全检测中心,河南 洛阳 471023)

牡丹(Paeoniasuffruticosa)是芍药科(Paeoniaceae)芍药属(Paeonia)植物,为中国特有的木本名贵植物资源,素有“花中之王”的美誉。牡丹在我国已经有2 000多年的栽培历史,经历了观赏、药用和综合利用3个发展阶段[1],特别是近年来对牡丹籽油品质的深入认识,有效地推动了油用牡丹产业的兴起与发展[2]。油用牡丹是适应范围广、产量高、油质优的栽培牡丹类型,已经被国家纳入新木本油料作物发展战略,具有适合我国大面积推广又不与粮争地的独特优势[3],对改善国民食用油结构和品质、满足人民对功能油脂的需求具有重要的战略意义。前人对油用牡丹的育苗、引种、栽培技术、籽油制取、油脂品质进行了一些总结和研究[4-13]。但开展不同海拔高度油用牡丹籽油品质与生态环境因子关系的研究甚少[14],油用牡丹与种植地海拔高度之间依存关系的研究亟待加强。

洛阳地处黄河中游、河南省的西部,属于秦岭伏牛山系东段北坡,习惯称为豫西山地丘陵区过渡地带[15]。洛阳及其周边地区是野生牡丹的重要发源地,是一个重要而特殊的牡丹栽植区[16],海拔100~1 200 m 均有牡丹种植。该地区是我国油用牡丹的最适宜栽植地区,栽植的油用牡丹以凤丹为主[1]。韩雪源等[17]测定了来自山东聊城、安徽铜陵、河南洛阳和陕西彬县等地的凤丹籽油中主要脂肪酸含量,发现不同产地的牡丹籽油之间存在较大差异,认为牡丹籽油可能具有道地性。通常认为随着海拔高度的增加,光照强度增加,有利于提高果实的含油率[18]。以凤丹牡丹为材料,研究洛阳地区不同海拔高度油用牡丹籽粒品质与生态因子的相关性,分析环境因素对油用牡丹籽粒品质的调控效应,以期探讨洛阳丘陵山区退耕还林时推广油用牡丹种植的可行性,为油用牡丹栽培区划和提高牡丹籽油质量提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地安排

试验样地于2012年布置,按照洛阳市不同海拔高度不同土壤类型进行确定,分别是伊滨区东大郊村(编号1,下同)、伊滨区窑沟村(2)、偃师市保庄村(3)、偃师市常村(4)、孟津县平乐村(5)、洛龙区吕庙村(6)、高新区土桥村(7)、河南科技大学周山校区(8)、新安县西沟村(9)、嵩县上川村(10)、嵩县车村(11)、洛宁县罗岭村(12)、栾川县白土村(13)。栽植3年生油用牡丹凤丹种子实生苗,苗根茎0.8~1.2 cm,栽植基本密度37 500~45 000株/hm2,行距75 cm,株距30~36 cm,平原区按高密度栽植,山区按低密度栽植,田间管理同一般大田。2015年记录各试验点牡丹开花期和牡丹荚果成熟期,果荚采收后经过自然晾晒、脱粒、通风干燥备用,用于相关指标的测定。

1.2 地理位置与气象数据测定

用GPS确定试验样点地理位置和海拔高度。2015年各点降雨量气象资料由洛阳市气象局设立的气象观测站提供。年均温、无霜期和日照时数为2011—2015年平均值。

1.3 牡丹籽粒性状和理化指标测定

1.3.1 容重、百粒质量和籽粒出仁率 牡丹籽粒自然风干后,用容重计测量容重。随机取自然风干的牡丹籽粒各100粒,称其质量。手工脱壳后,再称种仁质量。每试验点牡丹籽粒样品测量重复3次,样品用百分之一电子天平称量,分别统计籽粒百粒质量和出仁率。

1.3.2 牡丹籽粒种仁营养物质含量 将种仁粉碎后过筛(孔径0.3 mm),保存于-4 ℃冰箱中备用。采用索氏抽提法测定种仁粗脂肪含量,采用半微量凯氏定氮法测定种仁蛋白质含量。

1.3.3 牡丹籽粒种仁油脂肪酸组分与相对含量 参照戚军超等[19]的方法,采用GC-MS测定种仁油脂肪酸组分与相对含量。

1.4 数据处理

数据采用Excel 2007和SPSS 17.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 油用牡丹种植样地基本概况

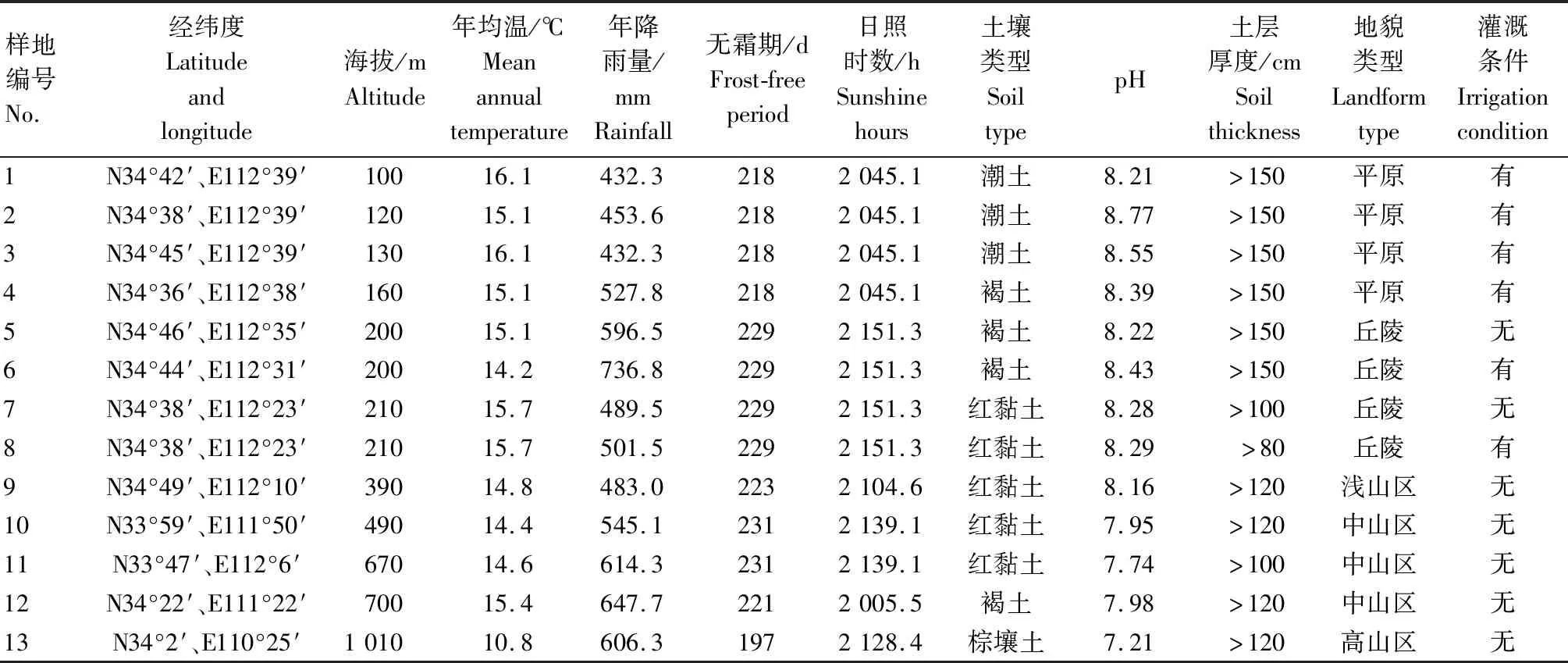

如表1所示,试验地海拔高度最低的是东大郊村(100 m),最高为白土村(1 010 m);东大郊村年均温最高(16.1 ℃),白土村最低(10.8 ℃);年降雨量最多的是吕庙村(736.8 mm),罗岭村(647.7 mm)、车村(614.3 mm)、白土村(606.3 mm)次之,东大郊村(432.3 mm)和保庄村(432.3 mm)年降雨量最少。除样地吕庙村外,其他样地的年降雨量基本随海拔高度的升高而增加;当年无霜期最长的为上川村和车村(231 d),最短为白土村(197 d),无霜期随年均温的增加而增加;低海拔的平乐村、吕庙村、土桥村和河南科技大学周山校区日照时数最长(2 151.3 h),罗岭村日照时数最短(2 005.5 h),总体上差异不大。试验地的土壤类型多为砂质土或黏质土,pH值呈碱性,丘陵山区试验地多为无灌溉条件。

表1 洛阳地区不同海拔油用牡丹试验样地的地理环境条件Tab.1 The geographical and environmental conditions of oil tree peony test sites at different altitudes in Luoyang regions

2.2 不同海拔样地油用牡丹籽粒性状差异

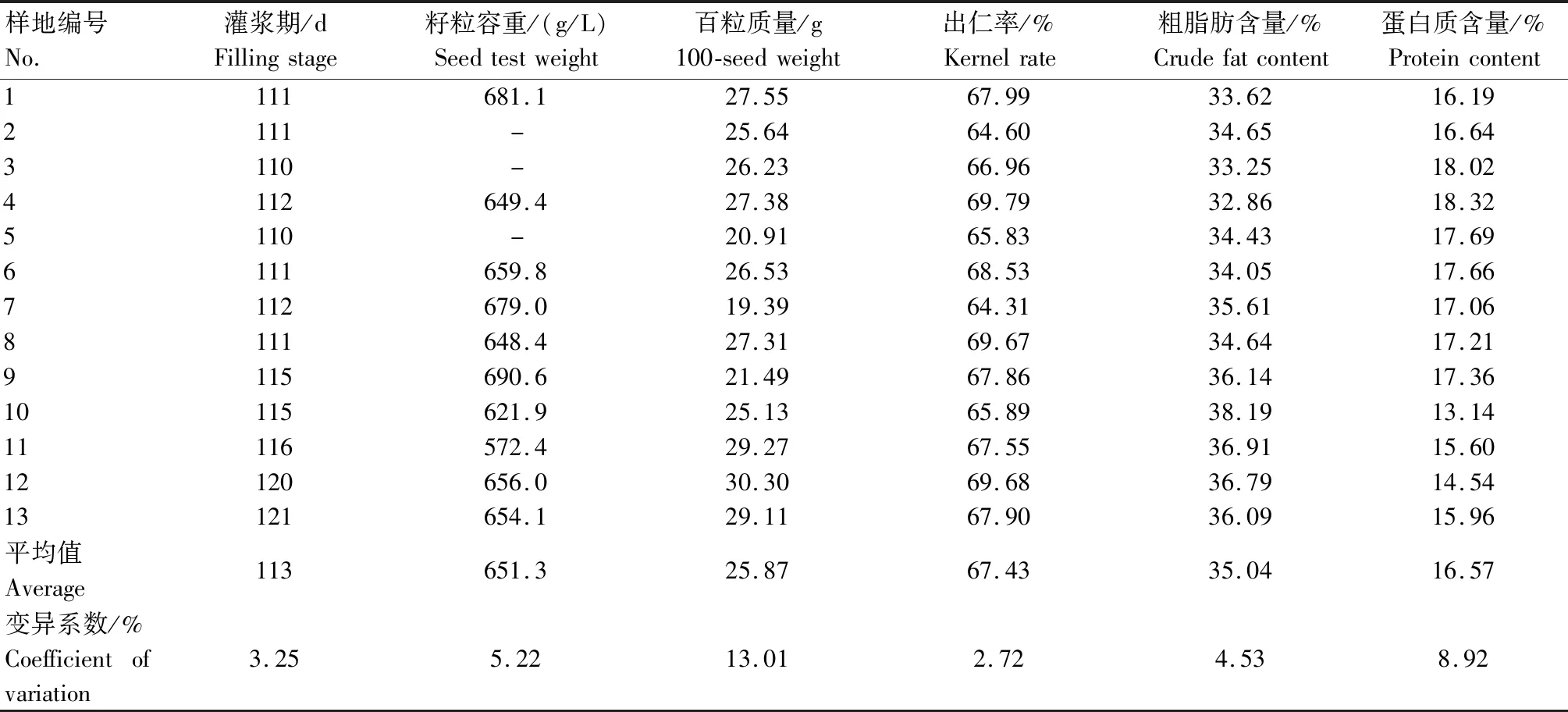

由表2可知,海拔高度对凤丹籽粒性状影响的大小依次为百粒质量、种仁蛋白质含量、籽粒容重、种仁粗脂肪含量和出仁率。随着海拔高度升高,灌浆期延长,平原的保庄村和平乐村灌浆期最短,为110 d,高山的白土村最长,为121 d。在有灌溉条件的低海拔试验地,东大郊村的牡丹籽粒百粒质量和籽粒容重最大,分别为27.55 g和681.1 g/L,河南科技大学周山校区的牡丹籽粒容重最小(648.4 g/L)。在无灌溉条件下,中高海拔样地的罗岭村牡丹籽粒百粒质量最大,为30.30 g,车村次之,为29.27 g,低海拔的土桥村牡丹籽粒百粒质量最小,为19.39 g;西沟村牡丹籽粒容重最大,为690.6 g/L,车村最小,为572.4 g/L。各试验地间,牡丹籽粒种仁蛋白质含量基本随海拔的升高而降低,常村最高,为18.32%,上川村最低,为13.14%; 而不同样地间, 牡丹籽粒的粗脂肪含量随海拔的升高而增加,上川村最高,为38.19%,常村最低,为32.86%。不同样地间牡丹籽粒出仁率差别不明显,变异系数最低,为2.72%。在无灌溉条件下,随着海拔高度升高,牡丹籽粒的百粒质量呈增大趋势,即海拔高度影响到牡丹籽粒的大小和饱满度。说明海拔高度差异主要影响凤丹的籽粒百粒质量。

表2 洛阳地区不同海拔试验样地的油用牡丹籽粒性状Tab.2 The grain characters of oil tree peony in different altitude test sites in Luoyang regions

注:-为数据缺失。

Note:“-” is missing data.

2.3 不同海拔样地油用牡丹籽粒的种仁脂肪酸组分与相对含量差异

由表3可知,洛阳地区不同海拔试验样地油用牡丹籽粒种仁油脂中共检测出10种脂肪酸组分,脂肪酸相对含量大于1%的依次为亚麻酸、亚油酸、油酸、棕榈酸和硬脂酸。其中饱和脂肪酸相对含量较低,不饱和脂肪酸相对含量超过91%。不同试验样地之间,硬脂酸、亚油酸和油酸的变异系数最大,依次为6.27%、5.69%和5.35%;亚麻酸和棕榈酸的变异系数最小,为2.66%。而不同试验样地之间,单不饱和脂肪酸的变异系数最高,为5.35%,多不饱和脂肪酸的变异系数最低,为2.10%。结果说明,牡丹种仁中含量最高的亚麻酸和多不饱和脂肪酸受海拔高度等环境因子的影响是有限的。

表3 洛阳地区不同海拔试验样地油用牡丹籽粒的种仁脂肪酸组分与相对含量Tab.3 Fatty acid composition and relative content in seed kernels of oil tree peony planted at different altitudes in Luoyang regions %

注:ND表示未检出该组分。

Note:ND indicates that the component has not been detected.

2.4 油用牡丹生长环境因子与品质性状的相关性分析

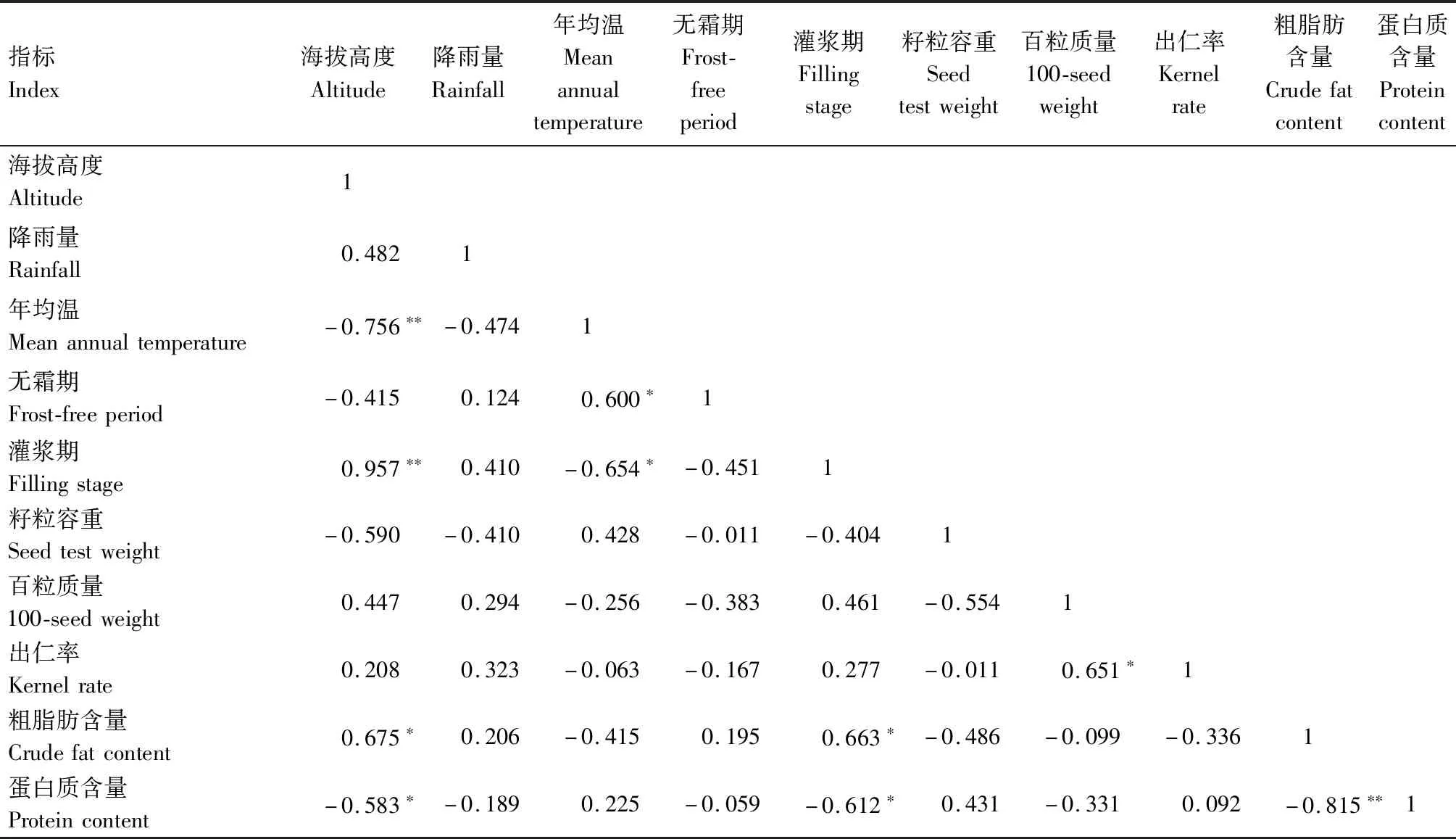

2.4.1 生长环境因子与籽粒性状的相关性 由表4可知,海拔高度等环境因子与油用牡丹籽粒品质性状有显著的相关性。试验样地海拔高度与年均温呈极显著负相关,而与灌浆期呈极显著正相关;年均温与无霜期呈显著正相关,与灌浆期呈显著负相关。不同样地海拔高度与灌浆期和牡丹籽粒的粗脂肪含量呈极显著、显著正相关,相关系数分别为0.957和0.675;海拔高度与籽粒种仁蛋白质含量呈显著负相关(-0.583);籽粒种仁蛋白质含量与粗脂肪含量呈极显著负相关(-0.815);牡丹籽粒的百粒质量与出仁率呈显著正相关(0.651)。说明洛阳地区范围内随着试验样地海拔的升高有利于牡丹籽粒积累较多的油脂。

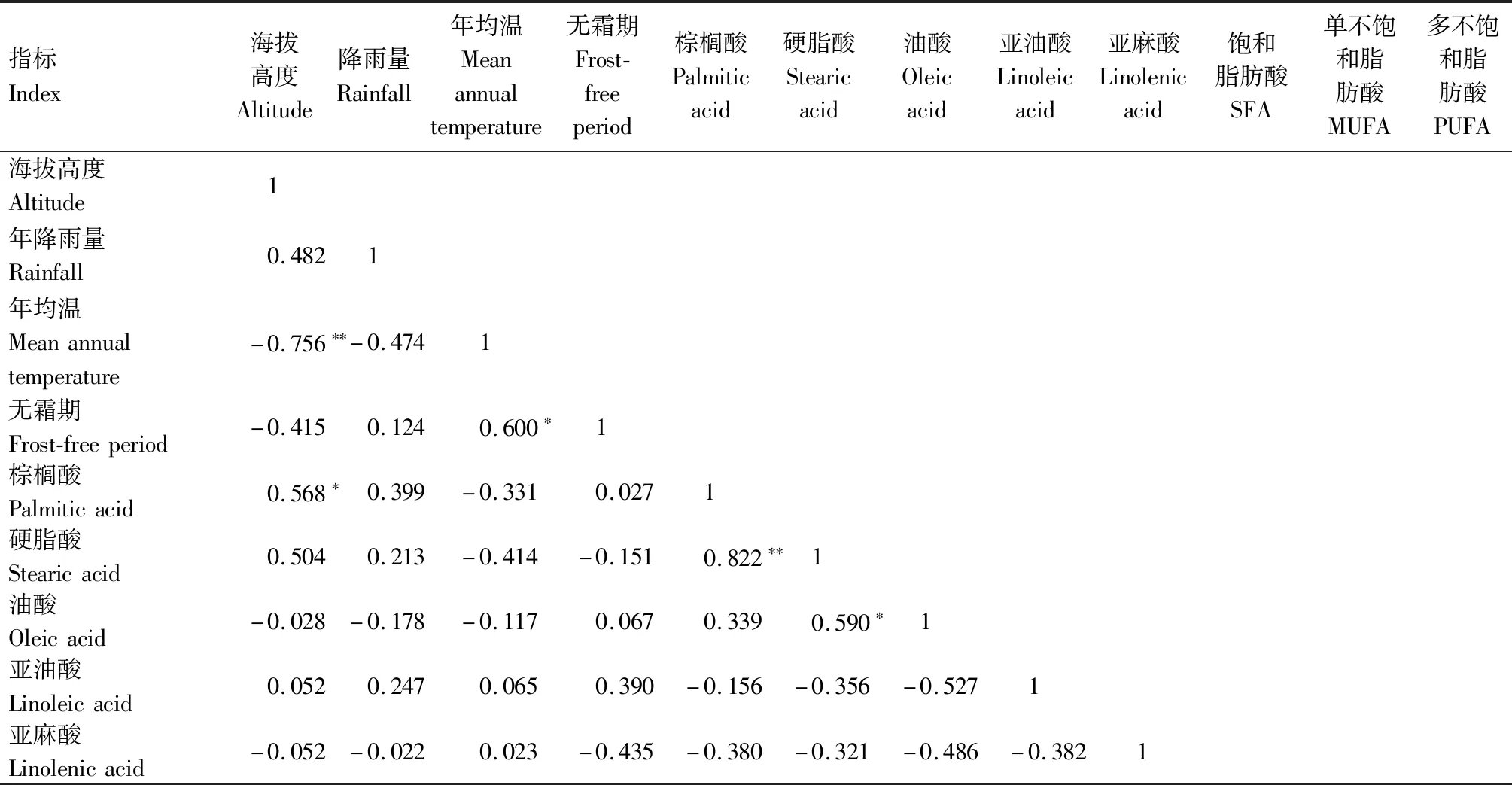

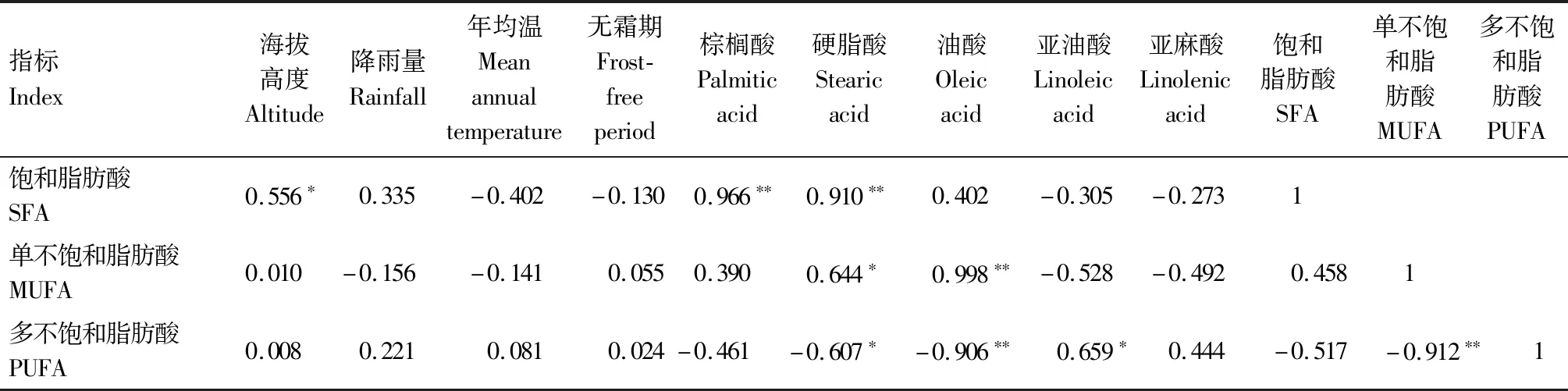

2.4.2 生长环境因子与油脂品质的相关性 如表5所示,通过对各油用牡丹试验样地的油用牡丹生长环境因子与脂肪酸组分间的相关性分析发现,海拔高度与牡丹种仁油脂中的棕榈酸和饱和脂肪酸相对含量呈显著正相关(0.568和0.556);环境因子降雨量、年均温和无霜期与脂肪酸组分之间没有显著的相关性。各脂肪酸组分间,棕榈酸与硬脂酸和饱和脂肪酸相对含量呈极显著的正相关(0.822和0.966);硬脂酸与油酸、饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸相对含量呈显著的正相关(0.590、0.910和0.644),与多不饱和脂肪酸相对含量呈显著的负相关(-0.607);油酸与单不饱和脂肪酸相对含量呈极显著正相关(0.998),与多不饱和脂肪酸相对含量呈极显著的负相关(-0.906);亚油酸与多不饱和脂肪酸相对含量之间呈显著的正相关(0.659);单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸相对含量之间呈极显著的负相关。结果说明,在洛阳地区海拔高度等环境因子对牡丹种仁中不饱和脂肪酸组分与相对含量没有显著影响。

表4 油用牡丹生长环境因子与籽粒性状的相关系数Tab.4 The correlation coefficients between growth environmental factors and grain characteristics of oil tree peony

注:*和**分别表示相关性达到显著(P<0.05)和极显著(P<0.01)水平,下同。

Note:* and ** show that correlation is significant at the 0.05 and 0.01 level,respectively.The same below.

表5 油用牡丹生长环境因子与油脂品质的相关系数Tab.5 The correlation coefficients between growth environmental factors and oil quality of oil tree peony

续表5 油用牡丹生长环境因子与油脂品质的相关系数Tab.5(Continued) The correlation coefficients between growth environmental factors and oil quality of oil tree peony

3 结论与讨论

油料作物在种植区划选择中,主要考察经纬度、海拔高度、积温、降雨量等环境因素,其中,海拔高度往往作为影响植物生长较重要的环境因子。不同栽培地区海拔高度常导致相应地区的日照、昼夜温差、有效积温及降雨量等生态条件发生变化,从而影响植物生长发育与主要内含物含量的变化[20]。

百粒质量是油用牡丹产量性状的主要构成因素之一,也是油用牡丹主要的品质指标。本研究发现,在有灌溉条件或着没有灌溉条件下,油用牡丹凤丹籽粒的百粒质量均随着海拔的升高呈增大趋势。同时,牡丹种子百粒质量与出仁率呈显著正相关,即牡丹籽的饱满度影响到出仁率。

种子储脂主要是由营养器官中合成的丙酮酸盐和能量转运到生殖器官形成的[21]。种子油脂含量不仅受光合效率、物质转运及脂类代谢酶的控制,而且受到温度、光照、水分等环境因素的影响[22]。本研究表明,海拔高度与籽粒粗脂肪含量的关系呈显著正相关,即随着海拔的升高,油用牡丹籽粒的粗脂肪含量也随之升高。这与DARWISH[23]的海拔高度的增加、光照强度的增加有利于果实含油量的积累是一致的。而降雨量、年均温和无霜期与单一年份的牡丹籽粒粗脂肪含量的相关性未达到显著水平,这尚需多年多点的试验数据进行验证。

植物籽粒中脂肪酸的组分与相对含量主要与脂肪酸延长及脱饱和酶活性相关,是脂肪酸物质积累与转化的结果[21]。本研究表明,海拔高度与牡丹种仁中棕榈酸和饱和脂肪酸相对含量呈显著正相关;降雨量、年均温、无霜期与棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸相对含量没有相关性。各脂肪酸组分间,棕榈酸与硬脂酸及饱和脂肪酸相对含量之间呈极显著正相关;硬脂酸与饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸相对含量之间亦呈显著正相关,而与多不饱和脂肪酸相对含量呈显著的负相关;油酸与单不饱和脂肪酸相对含量呈极显著正相关,与多不饱和脂肪酸相对含量呈极显著负相关。与韩雪源等[17]对凤丹籽主要脂肪酸含量的相关性分析结论基本一致。沈奇等[22]指出,不同品系紫苏α-亚麻酸含量与经度、纬度和积温及均温均呈负相关,与海拔、日照时间和降雨量呈正相关;棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸与各环境因子的相关性则相反。孟祥勋等[24]研究发现,不同海拔高度下大豆籽粒棕榈酸和油酸与海拔高度呈负相关,亚油酸和亚麻酸与海拔高度呈正相关,硬脂酸与海拔高度无显著相关性。蔡顺顺[25]指出不同品种(系)紫苏的含油量和脂肪酸受环境因素和自身遗传因素的双重影响。由此可见,环境因子对不同作物籽粒油脂脂肪酸组分的影响是不同的,可能与不同作物的遗传背景或对环境因子响应机制不同有关。在洛阳地区试验条件下,环境因子对牡丹种仁中亚麻酸和多不饱和脂肪酸含量的影响是有限的,其分子生理机制有待深入探讨。

综上所述,洛阳地区不同海拔环境因子对油用牡丹凤丹籽粒百粒质量、粗脂肪和蛋白质含量有明显影响。而亚麻酸等多不饱和脂肪酸含量是遗传相对稳定的质量性状,主要受到凤丹牡丹基因型的控制,环境因素的影响不明显。该研究为洛阳丘陵山区及临近地区实施退耕还林政策时推广种植油用牡丹提供了技术支持,并为油用牡丹凤丹栽培区划和牡丹籽油品质提升提供了理论依据。