垄沟集雨种植对土壤水热效应及紫花苜蓿产量的影响

2019-11-18周旭姣王琦张登奎尹鑫卫李晓玲刘青林贾生海

周旭姣,王琦,张登奎,尹鑫卫,李晓玲,刘青林,贾生海

(1.甘肃农业大学水利水电工程学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃农业大学草业学院,甘肃 兰州 730070;3.中国科学院新疆生态与地理研究所,阜康荒漠生态国家野外科学观测研究站,新疆 乌鲁木齐 830011; 4.中国科学院大学, 北京 100049;5.甘肃农业大学农学院,甘肃 兰州 730070)

我国半干旱黄土高原区是典型的农牧交错带和生态环境脆弱带,具有光热资源丰富、降水稀少、蒸发强烈、年积温低、作物生长期短、产量低等特点[1]。在全球气候变暖背景下,极端降水事件发生频率增加,水资源短缺和水土流失严重,加剧该区域农牧业生产危机性和不稳定性[2]。同时,过度放牧、坡地耕作和长期农作物连作等人类活动造成土地资源退化加快、水土流失严重和土壤水分及养分亏缺,严重威胁该区粮食生产和食品安全[3]。为了克服水资源短缺和水土流失严重等问题,当地农民采取修梯田、淤堤坝、挖鱼鳞坑、垄沟集雨等措施。

垄沟集雨覆盖种植技术采用田间沟垄相间集雨和覆盖等技术改善土壤水热状况和作物生长条件,减少土壤水分散失,降低土壤侵蚀,从而提高作物产量和水分利用效率(water use efficiency, WUE)等生理生态效应。垄沟集雨覆盖种植技术已成为全球干旱和半干旱区农田生态系统的一项重要农业种植模式[4]。王琦等[5]研究结果表明,垄沟集雨覆盖种植技术可显著增加沟中土壤水分含量,垄覆盖减少垄表面土壤水分无效蒸发,增加沟中有效蒸腾,同时,垄覆膜增加垄上表层土壤温度,降低沟中白天土壤温度和增加沟中夜间土壤温度。垄沟集雨覆盖种植技术增加土壤对光、热、水、气等的接受面积,充分利用光热资源,较大限度地拦截和汇集降水,积蓄土壤水分,提高农田降水利用率,促进作物对水资源和光热资源的吸收利用[6]。覆盖材料在大气与土壤接触面间形成隔离层,防止水分直接散逸,有效地积蓄自然降水;同时,消除土壤与外界的潜热损失,减缓土壤温度下降速率,有效减轻干旱和低温对作物伤害,促进作物正常生长发育[7]。

在我国半干旱黄土高原区,紫花苜蓿(Medicagosativa)是种植面积较大的多年生豆科牧草,根系发达,抗旱和再生能力强,能有效截留降水,减少地表径流和缓解水土流失[8]。紫花苜蓿根系通常长达1.0~1.5 m,在特殊土壤中,紫花苜蓿根系可长达 2.4~4.5 m,当降水和土壤水分匮乏时,紫花苜蓿可以利用深层土壤剖面水分,从而提高紫花苜蓿抗旱性和水分利用效率[9]。在周期性干旱交替环境中,深根性使紫花苜蓿得以生存,同时,紫花苜蓿种植可以为家畜提供营养丰富牧草。在极端降水稀少情况下,紫花苜蓿枝叶茂盛和茎叶柔软多汁,为野生动物、昆虫和鸟类提供食源和栖息地[10]。紫花苜蓿根系与根瘤菌共生,从而形成共生体固定氮素,提高土壤肥力,同时繁茂和耐践踏茎枝条提高土壤抗侵蚀能力[11]。紫花苜蓿产量较高,在适宜生长区,生物量可达4.0×103~45.0×103kg·hm-2[12];在半干旱地区,紫花苜蓿生物量可达8.4×103~18.4×103kg·hm-2[13]。然而,在半干旱地区,土壤干层和水土流失是限制紫花苜蓿可持续生产的重要因素[14]。目前,针对垄沟集雨种植的集雨效率、最佳垄沟比以及1年生作物增产效果等方面的研究较多,但对多年生紫花苜蓿的土壤水热效应和产量等研究较少。

本研究结合该区域农业耕作措施发展特点和前景,以连续种植第4和5年紫花苜蓿作为研究对象,采用垄沟集雨种植大田试验,研究垄沟集雨种植紫花苜蓿对不同生育时期和不同土层的土壤水热、干草产量和水分利用效率等的影响,为推广垄沟集雨覆盖种植多年生紫花苜蓿提供理论依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2015年4月-2016年10月在中国气象局兰州干旱气象研究所定西干旱气象与生态环境试验基地(N 35°33′,E 104°35′,海拔1896.7 m)进行。试验区属于半干旱大陆性季风气候,降水较少,气候干燥。年日照时数2433.0 h,年太阳总辐射5923.8 MJ·m-2,平均无霜期140 d,年均气温6.7 ℃,月平均最高气温和最低气温分别为18.6 ℃(7月)和-7.5 ℃(1月)。1971-2016年年均降水量为385.3 mm,其中5-9月占79.19%。年均潜在蒸发量(1500 mm)约为年均降水量的3.89倍。试验区土壤为黄绵土,田间持水量(以土壤质量含水量表征)为25.60%,永久凋萎系数为6.70%,平均土壤容重为1.38 g·cm-3。当地耕作制度为1年1熟,主要种植作物有春小麦(Triticumaestivum)、玉米(Zeamays)和马铃薯(Solanumtuberosum)等,主要种植牧草有紫花苜蓿和红豆草(Onobrychisviciaefolia)等。

1.2 试验设计

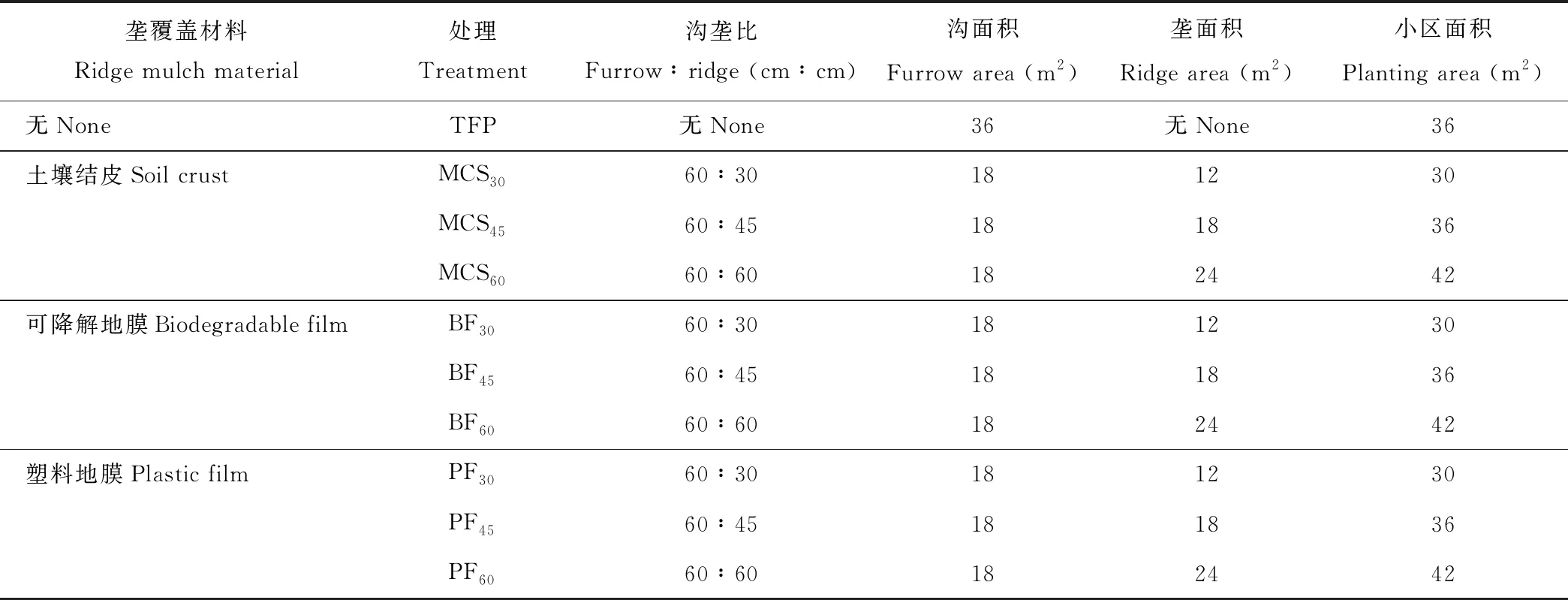

试验以紫花苜蓿甘农3号为供试材料,采用垄沟集雨种植技术,垄覆盖不同材料作为集雨区,沟无覆盖作为种植区,共设10个处理(3个覆盖材料×3个沟垄比+1平作),重复3次,小区随机排列。3个垄覆盖材料分别为塑料地膜、生物可降解地膜和土壤结皮,3个沟垄比分别为60∶30、60∶45和60∶60[沟宽(cm)∶垄宽(cm)]。传统平作(traditional flat planting,TFP)无覆盖作为对照。土垄(ridge manually compacted soil)、生物可降解膜垄(ridge mulched with biodegradable film)和塑料膜垄(ridge mulched with plastic film)的代表符号分别为MCS、BF和PF。MCS30、MCS45和MCS60[BF30(或PF30)、BF45(或PF45)和BF60(或PF60)]的垄宽分别为30、45和60 cm。根据当地种植经验,垄长10 m,垄高为15~20 cm,呈半球形,垄坡为34°~45°。试验处理见表1。塑料地膜由石家庄市开发区永盛塑料制品有限公司提供,生物可降解地膜由德国BASF公司提供。塑料地膜和生物可降解地膜厚度均为0.008 mm,宽度均为1.4 m,土壤结皮为经人工木板拍实自然土壤和降水打击形成。除传统平作外,每个小区包含4条垄和3条沟,垄沟相间布置。

1.3 种植管理

本试验开始于2012年,在紫花苜蓿播种前30 d开始整地、人工划分小区、起垄和覆膜,2012年4月10日条播,对于垄沟集雨种植,各小区每条沟面积(10.0 m×0.6 m=6 m2)、种植面积(3条沟×沟面积6 m2=18 m2)和种植密度(22.5 kg·hm-2)相同,行距为15 cm,每条沟种植4行紫花苜蓿,每个小区共计种植12行紫花苜蓿,种植示意图见图1。传统平作没有集雨区,种植面积为36 m2(10.0 m×3.6 m),相对种植密度和种植行距与垄沟集雨种植相同,每个平作小区共种植24行紫花苜蓿。在紫花苜蓿返青前10 d(2015年4月1-7日和2016年3月20-30日)维修集雨垄的形状,用塑料地膜和生物可降解地膜覆盖集雨垄,地膜边缘埋入集雨垄底部土壤深3~5 cm。在紫花苜蓿收获后2~3 d(2015年10月8日和2016年10月10日)回收地膜残留。在紫花苜蓿全生育期,不进行灌溉、施肥和病虫害防治,采用人工除草,2015年除草时间分别为5月10日、6月15日、7月28日、9月5日和10月10日,2016年分别为5月5日、6月10日、7月20日、8月25日和10月1日。

表1 垄沟集雨种植紫花苜蓿试验设计Table 1 Experimental design for alfalfa production with ridge-furrow rainwater harvesting

图1 紫花苜蓿种植示意图Fig.1 Schematic diagram for alfalfa production with ridge-furrow rainwater harvesting

1.4 样品采集和测定

1.4.1降水量 试验期间降水量等气象数据由中国气象局兰州干旱气象研究所定西干旱气象与生态环境试验基地自动气象站(WS-STD1, 英国)提供。

降水距平百分率反映某段时期水文要素偏离同期多年平均值的程度,降水距平百分率(DP, %)根据以下公式计算[15]:

(1)

式中:P为计算时段内降水量(mm);AP为同期多年平均降水量(mm)。

1.4.2土壤水分及土壤干旱程度 在紫花苜蓿返青前1 d(2015年4月9日和2016年4月1日)、每茬刈割后1 d(2015年3次刈割时间分别为6月12日、7月30日和10月24日,2016年3次刈割时间分别为6月11日、7月23日和10月16日)和降水(降水量>5 mm)后1 d,采用烘干法(105 ℃,10 h)测定土壤含水量,利用直径3.5 cm土钻在平作小区内和垄沟集雨种植沟内随机采样,测定深度为3.0 m,其中0~0.2 m土壤的分层深度为10 cm,0.2~3.0 m土壤的分层深度为20 cm。土壤贮水量(W,mm)计算公式为:

W=θ×BD×H×10

(2)

式中:θ为土壤质量含水量(%);H为土壤深度(cm);BD为土壤容重(g·cm-3),采用环刀法测定土壤容重,测定深度和分层与土壤含水量相同。

作物生长发育所需水分主要依靠根系获得,土壤水分是限制作物生长发育的重要因子之一,分析土壤干旱程度能确定作物受旱状况。根据李柏贞等[16]的研究结果,利用土壤相对湿度(relative soil moisture,RSM)划分土壤干旱程度,相对湿度为0~30%、30%~40%、40%~50%、50%~60%和60%~100%的土壤分别划分为特别重度干旱、重度干旱、中度干旱、轻度干旱和无干旱。土壤相对湿度(RSM,%)计算公式为:

(3)

式中:θ为土壤质量含水量(%);FC为土壤田间持水量(%),采用威尔克斯法[17]测定田间持水量,测定深度和分层与土壤含水量相同。

1.4.3土壤温度及土壤有效积温 在紫花苜蓿全生育期,采用曲管水银地温计测定各小区沟中和垄上的土壤温度,测定深度分别为5、10、15、20和25 cm,测定间隔为5 d,测定时间分别为8:00 am、2:00 pm和6:00 pm。将当天3次测定土壤温度平均值作为日平均土壤温度。土壤有效积温直接影响作物生长发育过程。根据史纪安等[18]和阿米娜·麦图尔迪等[19]研究结果,紫花苜蓿的基础有效温度为5 ℃,则土壤有效积温(Ae,℃)计算公式为:

(4)

式中:n为计算时间(d);Ti为日平均地温(℃),当Ti<5 ℃时,土壤有效温度记为0 ℃。

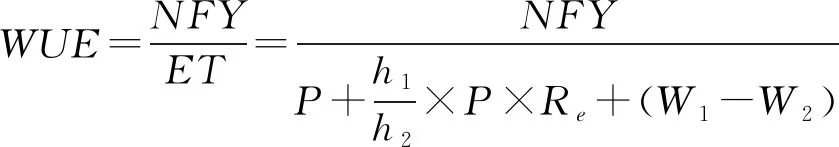

1.4.4干草产量及水分利用效率 在紫花苜蓿初花期(2015年6月12日和7月23日,2016年6月11日和7月23日)和生长停止期(2015年10月24日,2016年10月16日),手工刈割紫花苜蓿,留茬高度为4~5 cm。将紫花苜蓿地上部分均匀平摊于垄上,自然风干后测定干草产量。根据实测作物产量数据及农田水量平衡法推求作物耗水量,并确定垄沟集雨种植紫花苜蓿的水分利用效率(WUE),水分利用效率计算公式如下[20]:

(5)

(6)

式中:ET为垄沟集雨种植或平作的蒸散量(mm);P为紫花苜蓿全生育期降水量(mm);Re为集雨垄的平均径流效率(%),Wang等[21]研究发现,不同集雨垄的径流效率随作物生育期延伸而改变,为简化计算,本试验采用紫花苜蓿全生育期,土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的平均径流效率作为Re输入值;h1为垄宽(cm),h2为沟宽(cm);W1和W2分别为紫花苜蓿返青前1 d和最后1次刈割后1 d测定的0~3.0 m土层土壤贮水量(mm);NFY为垄沟集雨种植的紫花苜蓿净干草产量(kg·hm-2),反映紫花苜蓿单株生长状况,NFY等于小区干草产量除以小区沟面积;AFY为垄沟集雨种植或平作的紫花苜蓿实际干草产量(kg·hm-2),反映土地生产力,AFY等于小区干草产量除以小区总面积(垄面积+沟面积)。

1.5 数据处理

采用Microsoft Excel 2010和IBM SPSS 21.0软件进行方差分析,用Duncan法进行方差分析多重比较(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 降水分布和平均气温变化特征

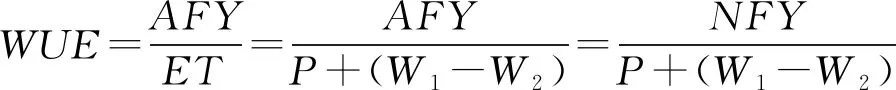

2015和2016年研究区总降水量分别为298.20和311.95 mm,与1971-2016年年均降水量(385.3 mm)相比,2015年为枯水年(降水距平百分率为-22.61%),2016年为偏枯年(降水距平百分率为-19.04%)(图2)。2015和2016年紫花苜蓿全生育期降水量分别为250.10和251.95 mm,占多年均降水量的比例分别为83.87%和80.77%。在2015年紫花苜蓿全生育期,≤5 mm、5~10 mm、10~20 mm、>20 mm的降水次数分别为54、5、4和2次,降水量分别为93.50、35.70、64.70和56.20 mm;在2016年紫花苜蓿全生育期,≤5 mm、5~10 mm、10~20 mm、>20 mm的降水次数分别为33、11、6和1次,降水量分别为64.50、77.15、86.80和23.50 mm。连续2 年平均无效降水(<5 mm降水)次数(44次)约为有效降水次数(15次)的2.93倍,但有效降水对总降水量的贡献率(68.51%)约为无效降水贡献率(31.49%)的2.18倍。同时,2015和2016年研究区年平均气温分别为8.98和9.15 ℃,最高气温分别为33.80和33.40 ℃,最低气温分别为-16.20和-21.60 ℃,与过去48年(1967-2014年)年平均气温相比,2015和2016年的年平均气温分别升高1.88和2.05 ℃。在紫花苜蓿全生育期,2015和2016年平均气温分别为15.89和16.69 ℃,最高气温分别为33.80 和33.40 ℃,最低气温分别为-1.40和-0.80 ℃。

图2 2015和2016年降水和气温变化Fig.2 Temporal variation of rainfall and air temperature in 2015 and 2016

2.2 垄沟集雨种植对土壤水分的影响

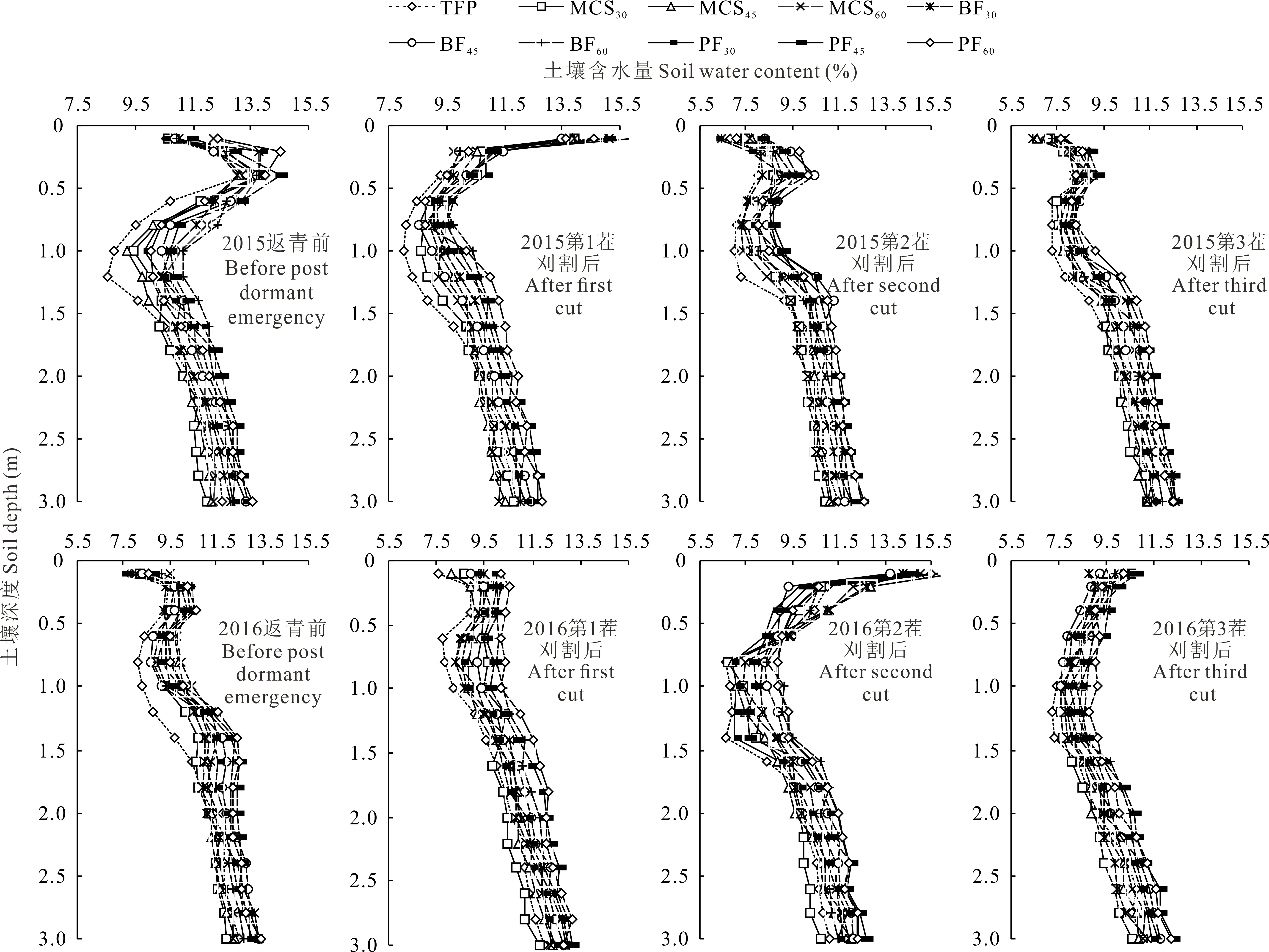

2.2.1土壤水分垂直分布特征 在2015和2016年紫花苜蓿返青前和3茬刈割后,比较不同处理0~3.0 m土壤剖面的土壤含水量分布特征(图3)。各处理0~3.0 m土壤剖面的土壤含水量变化规律基本一致。在降水和蒸散发等作用下,各处理0~40 cm土层土壤水分动态变化较剧烈,40~300 cm土层土壤水分动态变化较平缓。随土层深度增加,各处理土壤含水量呈先减小后增加趋势,其中60~140 cm土层的土壤含水量最低,同时,不同处理之间差异逐渐减小。在紫花苜蓿全生育期,2015年4-5月气温较低,月均降水量(35.35 mm)较少,植株蒸腾和棵间蒸发较小,在第1茬紫花苜蓿刈割后,各处理土壤含水量明显降低,尤其60~140 cm土层;2016年4-5月月均降水量(56.43 mm)较多,较多降水补偿土壤水分消耗,在第1茬紫花苜蓿刈割后,各处理土壤含水量降低不明显。2015和2016年6-7月气温较高,植株蒸腾和棵间蒸发较大,在第2茬紫花苜蓿刈割后,各处理土壤含水量明显降低。2015年8-10月月均降水量(23.27 mm)和2016年8-10月月均降水量(32.30 mm)较少,气温较高,棵间蒸发较大,植株蒸腾较小,在第3茬紫花苜蓿刈割后,各处理土壤含水量变化不明显。对3次刈割后各处理土壤含水量求平均值,2015年TFP、MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的0~3.0 m平均土壤含水量分别为9.58%、9.70%、9.87%、10.04%、10.01%、10.40%、10.37%、10.44%、10.67%和10.70%;2016年相同处理的0~3.0 m平均土壤含水量分别为9.52%、9.63%、9.83%、10.03%、10.00%、10.14%、10.53%、9.87%、10.52%和10.80%。对同一覆盖材料不同垄宽处理的0~3.0 m土壤含水量求均值,得到土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的平均土壤含水量。连续2年研究结果显示,土壤含水量依次排序为塑料膜垄>生物可降解膜垄>土垄>传统平作,土壤含水量随集雨垄宽度增加而增加。与传统平作相比,土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的平均土壤含水量分别提高3.12%、7.22%和9.93%,垄沟集雨种植能提高紫花苜蓿3茬收获期0~3.0 m土壤含水量。

2015年在紫花苜蓿返青前、第1茬刈割后、第2茬刈割后和第3茬刈割后各处理的0~3.0 m平均土壤含水量分别为11.80%、10.88%、9.84%和9.81%;2016年在紫花苜蓿返青前、第1茬刈割后、第2茬刈割后和第3茬刈割后各处理的0~3.0 m平均土壤含水量分别为10.92%、10.58%、10.21%和9.47%。连续2年研究结果显示,各处理不同时期0~3.0 m平均土壤含水量次序为返青期>第1茬刈割后>第2茬刈割后>第3茬刈割后,2015年为枯水年,2016年为偏枯年,同时,较高气温使紫花苜蓿垄沟集雨种植0~3.0 m的平均土壤含水量随紫花苜蓿生育期和生长年限增加而下降。

图3 返青前和刈割后土壤剖面含水量Fig.3 Soil water content before post dormant emergency and after cutting

2.2.2土壤贮水量及干旱程度 对2015和2016年垄沟集雨种植紫花苜蓿不同处理土壤贮水量及干旱程度进行分析(图4)。在2015和2016年紫花苜蓿全生育期,各处理0~1.2 m土层土壤贮水量随紫花苜蓿生育期延伸而减少。对紫花苜蓿全生育期的土壤贮水量求平均值,2015年TFP、MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的0~1.2 m平均土壤贮水量分别为133.68、140.91、143.13、151.18、145.86、148.82、151.53、148.75、153.29和150.55 mm;2016年相同处理的平均土壤贮水量分别为131.58、139.60、143.46、144.55、142.29、141.62、146.21、142.53、145.88和151.69 mm。随着紫花苜蓿生育期延伸,各处理土壤干旱程度加剧。2015年,在紫花苜蓿返青前,各处理土壤贮水量处于土壤相对湿度40%~50%,处于中度干旱状态;在最后1次刈割后,各处理土壤贮水量处于土壤相对湿度30%~40%,处于重度干旱状态。2016年,在紫花苜蓿全生育期,各处理土壤贮水量处于土壤相对湿度30%~40%,处于重度干旱状态。

图4 2015和2016年紫花苜蓿全生育期土壤贮水量和土壤相对湿度变化Fig.4 Dynamics of soil water storage and relative soil moisture during alfalfa growing seasons in 2015 and 2016

在2015和2016年紫花苜蓿全生育期,各处理1.2~3.0 m土层土壤贮水量随紫花苜蓿生育期延伸而减少。对紫花苜蓿全生育期土壤贮水量求平均值,2015年TFP、MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的1.2~3.0 m平均土壤贮水量分别为262.41、257.20、264.88、268.20、273.45、279.69、282.34、281.59、288.94和290.74 mm;2016年相同处理的平均土壤贮水量分别为252.95、248.17、256.10、262.09、263.15、272.89、277.51、265.25、281.45和282.46 mm。随着紫花苜蓿生育期延伸,各处理土壤干旱程度加剧。2015年,在紫花苜蓿全生育期,各处理1.2~3.0 m土层土壤处于中度干旱状态;2016年,在紫花苜蓿返青前,各处理土壤贮水量处于土壤相对湿度40%~50%,各处理1.2~3.0 m土层土壤处于中度干旱状态;在最后1次刈割后,各处理土壤贮水量处于土壤相对湿度30%~40%,各处理1.2~3.0 m土层土壤处于重度干旱状态。

紫花苜蓿连续垄沟集雨种植第4和5年,各处理0~1.2 m的土壤干旱程度重于1.2~3.0 m的土壤干旱程度;在垄沟集雨种植体系中,平作的干旱程度重于垄沟集雨种植处理,土壤干旱程度随紫花苜蓿生育期和生长年限延伸而加剧。受降水量、大气温度、植株蒸腾和土壤蒸发等因素的交互影响,部分降水缓解土壤干旱程度,尤其是表层土壤的干旱程度,但缓解土壤干旱的时间较短。长期降水不足导致紫花苜蓿消耗大量深层土壤水分,加重土壤干化现象。

2.3 垄沟集雨种植对土壤温度的影响

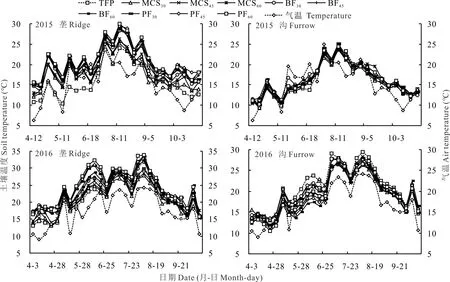

2.3.1表层土壤温度变化特征 在垄沟集雨种植系统中,地表覆盖和气候条件的交互作用影响土壤温度变化(图5)。从返青期至初夏,垄上和沟中表层(0~25 cm)土壤温度随气温增加而增加;在夏季和秋季,垄上和沟中表层土壤温度随气温下降和降水而降低。在紫花苜蓿全生育期,垄上表层土壤温度明显高于沟中土壤温度。不同处理垄上土壤温度差异明显,而沟中土壤温度差异不明显。2015年TFP、MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的紫花苜蓿全生育期垄上平均土壤温度分别为15.95、17.77、18.09、18.45、19.54、20.16、20.42、20.33、20.98和20.96 ℃,沟中平均土壤温度分别为15.95、15.75、15.75、16.16、16.46、16.28、16.39、16.44、16.18和16.23 ℃;2016年相同处理的垄上平均土壤温度分别为21.17、20.71、21.00、21.65、22.56、23.05、23.57、23.67、24.19和24.73 ℃,沟中平均土壤温度分别为21.17、19.26、20.17、19.04、20.41、19.51、18.78、19.79、19.38和19.41 ℃。2015年土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的垄上平均土壤温度分别为18.11、20.04和20.75 ℃,沟中平均土壤温度分别为15.89、16.38和16.28 ℃;2016年土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的垄上平均土壤温度分别为21.12、23.06和24.20 ℃,沟中平均土壤温度分别为19.49、19.56和19.53 ℃。连续2 年垄上平均土壤温度排列次序为塑料膜垄>生物可降解膜垄>土垄>传统平作。与传统平作相比,2015年MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的垄上平均土壤温度分别增加1.83、2.15、2.51、3.60、4.22、4.47、4.38、5.03和5.01 ℃;2016年MCS30、MCS45的垄上平均土壤温度分别减少0.46和0.17 ℃,MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的垄上平均土壤温度分别增加0.48、1.39、1.89、2.40、2.50、3.02和3.56 ℃。2015年土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的垄上平均土壤温度分别增加2.16、4.10和4.81 ℃;2016年土垄的垄上平均土壤温度减少0.05 ℃,生物可降解膜垄和塑料膜垄的垄上平均土壤温度分别增加1.89和3.03 ℃。

图5 2015和2016年垄上和沟中土壤温度及气温变化Fig.5 Dynamics of soil temperature and air temperature on ridge tops and at furrow bottoms in 2015 and 2016

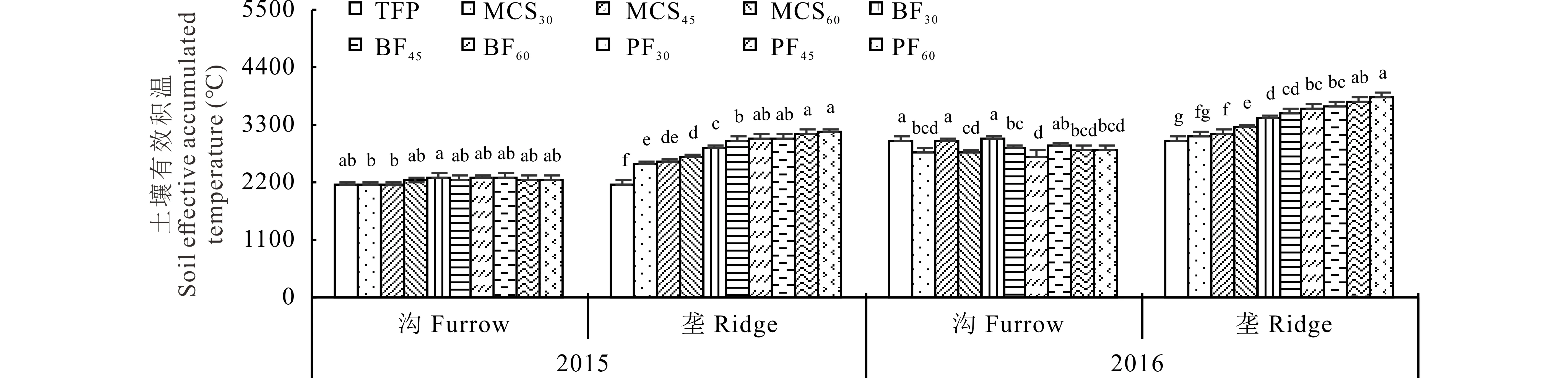

2.3.2土壤有效积温变化特征 对垄沟集雨种植紫花苜蓿不同处理垄上和沟中土壤有效积温进行分析比较(图6)。在紫花苜蓿全生育期,不同处理垄上土壤有效积温差异明显,而沟中土壤有效积温差异不明显,且各处理垄上土壤有效积温明显高于沟中。在紫花苜蓿全生育期,2015年TFP、MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的垄上土壤有效积温分别为2162.88、2544.44、2586.33、2664.11、2868.18、2982.82、3042.10、3035.84、3143.99和3153.85 ℃,沟中土壤有效积温分别为2162.88、2157.13、2145.90、2222.94、2307.00、2258.70、2268.80、2282.88、2246.41和2234.53 ℃;2016年相同处理的垄上土壤有效积温分别为2993.76、3073.76、3130.00、3256.99、3425.97、3531.90、3629.70、3636.88、3746.78和3849.63 ℃,沟中土壤有效积温分别为2993.76、2790.04、2973.40、2758.94、3020.29、2839.95、2702.85、2895.97、2815.19和2830.72 ℃。同一覆盖材料下,紫花苜蓿全生育期沟中土壤有效积温随垄宽增加变化不明显,而垄上土壤有效积温随集雨垄宽度增加而增加。对同一覆盖材料不同垄宽的垄上土壤有效积温求平均值,得到土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的垄上土壤有效积温。2015年塑料膜垄的垄上土壤有效积温显著(P<0.05)高于生物可降解膜垄,生物可降解膜垄的垄上土壤有效积温显著高于土垄,土垄的垄上土壤有效积温显著高于平作;2016年塑料膜垄的垄上土壤有效积温显著高于生物可降解膜垄,生物可降解膜垄的垄上土壤有效积温显著高于土垄和平作,土垄与平作之间差异不显著。

图6 2015和2016年垄上和沟中土壤有效积温比较Fig.6 Comparison of soil effective accumulated temperature on ridge tops and at furrow bottoms in 2015 and 2016不同小写字母表示差异显著 (P<0.05)。Different lowercase letters mean significant differences (P<0.05).

2.4 垄沟集雨种植对紫花苜蓿干草产量和水分利用效率的影响

各处理的净干草产量大于实际干草产量(表2)。就紫花苜蓿全生育期实际干草产量而言,连续2年研究结果显示,第1茬紫花苜蓿干草产量明显高于第2和3茬。就紫花苜蓿全生育期而言,与传统平作相比,2015年MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的实际干草产量分别增加19.94%、9.13%、5.76%、53.20%、41.83%、29.77%、62.69%、54.63%和39.82%;2016年MCS30和MCS60的干草产量分别减少4.39%和1.55%,MCS45、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的实际干草产量分别增加5.47%、11.26%、18.07%、15.18%、19.08%、22.24%和16.93%。同一覆盖材料下,紫花苜蓿全生育期实际干草产量2015年随集雨垄宽度增加而减少,2016年随集雨垄宽度增加先增加后减少。连续2年结果显示,塑料膜垄和生物可降解膜垄的实际干草产量显著高于土垄和平作,塑料膜垄与生物可降解膜垄之间、平作与土垄之间差异不显著。

水分利用效率(WUE)反映作物耗水与作物干物质生产之间的关系。连续2年数据显示,垄沟集雨种植能显著提高紫花苜蓿的WUE(表2)。与传统平作相比,2015年MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的WUE分别增加20.48、23.55、27.12、22.23、21.80、16.98、24.99、25.24和22.60 kg·hm-2·mm-1,2016年相同处理的WUE分别增加15.41、28.76、32.02、12.47、17.13、18.72、16.99、20.07和18.66 kg·hm-2·mm-1。2015年土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的WUE分别为传统平作的2.01、1.87和2.04倍;2016年土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的WUE分别为传统平作的1.79、1.50和1.58倍。连续2年结果显示,塑料膜垄、生物可降解膜垄和土垄的WUE显著高于平作,塑料膜垄与生物可降解膜垄和土垄之间差异不显著。

3 讨论

在干旱和半干旱区,稀少和不规则的降水特征对区域农牧业发展具有较大影响,采用垄沟集雨种植技术能适应全球气候变化和改变作物水分利用模式[22]。垄沟集雨措施将传统平作改变为垄沟相间的地形,垄作为集雨区,降水在集雨垄面形成径流,径流沿垄面汇集于种植区沟内, 增加种植区沟内土壤含水量。紫花苜蓿为多年生深根性豆科牧草,地下根系发达,在改善生态环境、水土保持方面具有天然优势;同时,紫花苜蓿具有高产、优质、适应性强、分布广等优点,是首选家畜优质粗饲料,然而,日益加剧的干旱对紫花苜蓿的种植构成严重威胁。紫花苜蓿蒸散量高于其他作物,而较高蒸散导致深层土壤经常处于水分亏缺状态,从而产生土壤干层,导致紫花苜蓿植被衰退,干旱程度随紫花苜蓿生长年限增加而增加[23]。李玉山[24]认为在紫花苜蓿生长连续种植第3年,土壤

表2 2015和2016年垄沟集雨种植紫花苜蓿干草产量和水分利用效率Table 2 Alfalfa forage yield and water use efficiency with ridge-furrow rainwater harvesting in 2015 and 2016

注:同列不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

Note: Different lowercase letters in the same column mean significant differences (P<0.05).

干层主要出现于1.0~2.1 m,在紫花苜蓿连续生长第6年,土壤干层导致苜蓿种群密度、茎粗和叶面积下降。本研究发现,研究区2015和2016年分别属于枯水年和偏枯年,降水不足和土壤水分累积消耗导致垄沟集雨种植各处理0~3.0 m土层土壤含水量均呈“V”字形分布,表层(0~40 cm)和深层(140~300 cm)土壤含水量较高,中间层(40~140 cm)土壤含水量较低。与传统平作相比,垄沟集雨种植能提高紫花苜蓿3茬收获期0~3.0 m土壤含水量。紫花苜蓿垄沟集雨种植0~3.0 m的平均土壤含水量随紫花苜蓿生育期和生长年限增加而下降。周宏等[25]研究表明,垄沟集雨种植具有高效的集雨性和减少蒸散性,能提高土壤水分潜在恢复能力,对土壤干旱程度具有一定的缓解效应。本研究中,与传统平作相比,MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的2年紫花苜蓿全生育期0~3.0 m平均土壤贮水量分别增加2.63、13.48、22.70、22.06、31.19、38.49、28.75、44.47和47.41 mm。垄沟集雨种植可减少土壤水分无效蒸发,增加翌年作物返青前的土壤贮水量和缓解干旱胁迫,具有较好集水保墒和缓解干旱等效果。本研究发现,垄沟集雨连续种植第4和5年紫花苜蓿各处理处于干旱胁迫状态,随生育期延伸,各处理的干旱胁迫状态加剧,尤其是传统平作。在降水量少和降水分布不规律的干旱和半干旱区,垄沟集雨种植可适当缓解干旱胁迫,但无法彻底解决多年生深根性豆科牧草紫花苜蓿种植的干旱胁迫问题。许多研究表明[26-28],我国半干旱黄土高原区土层深厚,紫花苜蓿草地年蒸散量大于年降水量,浅层土壤水分不能满足植物生长需要,较高蒸散导致土壤干化和土壤干层形成。

在垄沟集雨种植中,垄沟相间地形可降低沟中风速,垄面覆盖材料可提高日间土壤增温幅度和减缓夜间土壤降温幅度,有利于土壤吸收和贮存热量。同时,土壤积温对作物生长发育和干物质积累影响较大[29-30]。申丽霞等[31]研究发现,在玉米出苗关键期,生物可降解地膜和塑料地膜能显著提高0~0.1 m土壤积温,出苗期提前4 d。本试验发现,在连续2年紫花苜蓿全生育期,垄沟集雨种植对垄上表层土壤温度影响明显。与传统平作相比,土垄、生物可降解膜垄和塑料膜垄的2年垄上平均土壤温度分别增加1.05、2.99和3.92 ℃,且垄上土壤温度随集雨垄宽度增加而增加。侯慧芝等[32]研究发现,与平作相比,全膜覆盖垄沟种植和全膜覆盖垄上微沟种植的马铃薯全生育期≥10 ℃土壤有效积温分别增加482.80~616.00 ℃和401.80~550.00 ℃。本试验发现,与传统平作相比,MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的2年垄上土壤有效积温分别增加230.78、279.84、382.23、568.76、679.04、757.58、758.04、867.06和923.42 ℃,垄沟集雨种植未明显改变紫花苜蓿全生育期沟中土壤有效积温。在紫花苜蓿全生育期,塑料地膜和生物可降解地膜可阻碍土壤和大气间的潜热通量和热传导,增加垄上土壤温度和有效积温。在紫花苜蓿现蕾期和刈割期,较高植株阻碍太阳辐射,垄上覆盖材料对垄上土壤温度和有效积温的效果随生育期延伸而减小。在本研究中,沟无覆盖,作为种植区,沟中采光面积随植株生长而减小,垄上覆盖材料对沟中土壤温度和有效积温影响不明显。

垄沟集雨种植能汇集天然降水和径流,增加沟中土壤水分入渗深度,减少垄上水分蒸发损失,提高降水资源利用率和土壤水分有效性,从而促进作物生长发育[33]。Li 等[34]研究表明,在干旱年份,垄沟集雨种植有利于降水富集和作物生产力维持。本试验表明,就土地生产力而言,与传统平作相比,MCS30、MCS45、MCS60、BF30、BF45、BF60、PF30、PF45和PF60的2年实际干草产量分别增加26.27%、50.33%、54.74%、49.12%、71.45%、81.99%、59.40%、78.76%和86.05%,WUE分别增加17.94、26.16、29.57、17.35、19.47、17.85、20.99、22.66和20.63 kg·hm-2·mm-1。在垄沟集雨种植中,土壤水热条件是影响作物生长发育的重要因素。垄沟集雨种植改变局部微地形,从而增大土壤比表面积和改变土壤与大气间的水热交换,进而改善土壤水热条件。刘玉华等[35]研究表明,热量指标影响紫花苜蓿再生性,相对较低温度有利于紫花苜蓿第2和3茬草产量及全年草产量的提高。本研究发现,与传统平作相比,垄沟集雨种植增加沟中土壤水分和缓解土壤干旱程度,同时,沟中地温处于相对较低水平,避免了紫花苜蓿生长中期和后期的高温脱水等现象。在干旱和半干旱区,垄沟集雨种植技术能潜在提高农牧业生产力,后续有待对多年生深根性豆科牧草紫花苜蓿土壤水热平衡,尤其根系层土壤干燥化,做进一步深入研究。

4 结论

在紫花苜蓿连续种植第4和5年,与传统平作相比,垄沟集雨种植可提高0~3.0 m土层土壤含水量,依次排序为塑料膜垄>生物可降膜垄>土垄>传统平作,且土壤含水量随集雨垄宽度增加而增加;垄沟集雨种植明显缓解土壤干旱胁迫,但垄沟集雨连续种植第4和5年紫花苜蓿一直处于干旱胁迫状态,随生育期延伸,各处理干旱胁迫程度加剧,尤其是传统平作。不同处理之间的沟中土壤温度差异不明显,垄上土壤温度差异明显,且垄上的土壤温度随集雨垄宽度增加而增加;垄沟集雨种植具有调温保墒的作用,能提高紫花苜蓿干草产量和水分利用效率,今后对多年生深根性豆科牧草紫花苜蓿的根系层土壤干燥化机理需要做进一步研究。