大学生职业决断力的测量问卷与个体差异

2019-11-15张军成黄颖洁张淑莹刘得格屈曙光

张军成 黄颖洁 张淑莹 刘得格 屈曙光

摘 要 基于文献回顾与102份开放式问卷调查结果,编制大学生职业决断力初始问卷,包含36个题项。在广州一所综合性本科院校回收650份有效问卷,通过项目分析与探索性因子分析,确定了9个题项的正式问卷,发现大学生职业决断力包含三个维度:职涯准备决断力、社会舆论决断力和职业环境决断力。随后在广州、深圳、湘潭、北京、天津、泉州等城市多所综合性本科院校回收448份有效问卷,验证性因子分析结果支持了大学生职业决断力的三因子结构。分析结果还发现:中国大学生职业决断力及其三个维度得分水平不高;女大学生职业环境决断力不如男大学生;低收入家庭出身大学生的职涯准备决断力不如来自社会经济地位较高家庭的同伴。问卷信效度良好,可作为大学生职业决断力的测量工具。

关键词 职业决断力;职涯准备决断力;社会舆论决断力;职业环境决断力;职业选择

分类号 B841.7

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2019.10.008

1 问题提出

就业是“民生之本、财富之源”,近年已被党中央、国务院当作一项最大的民生工作来开展。《2019年国务院政府工作报告》明确指出,要扎实做好高校毕业生群体就业工作。高校需要防范和化解应届毕业生的就业焦虑问题,努力通过多种渠道促进应届毕业生充分就业。但另一方面,不少应届毕业生在求职过程中不仅会受到来自家长的干涉,也经常受“先就业后择业”这种被广泛宣扬的观念的影响,以一份自己并不喜欢的工作开启职业生涯。在家庭物质条件改善、青年自我意识逐渐觉醒的情况下,一份自己并不心仪的工作不仅难以激发新生代员工的工作活力与激情,甚至也无法让他们安心留下继续工作。据职场社交平台LinkedIn(领英)发布的《第一份工作趋势洞察》显示,70后、80后、90后和95后员工第一份工作在职月数为51、43、19和7。而随着95后大学生迈入职场,如此短暂的第一份工作在职时间,甚至频频出现的“闪辞”等现象,既不利于他们自身职业成长,也会增加用人单位的人员招聘、培训和管理成本,破坏用人单位借以提升业绩水平、建立竞争优势的人力资源基础(戴先任, 2018; 郭振纲, 2018)。在此背景下,当代大学生的职业决策偏好问题亟需引起大学生本人和高校、用人单位、社会各方面的科学认识和正确对待。

尽管大学生存在自身职业偏好,但国家或地区经济形势,家庭职业偏好、经济负担、地域约束,以及个体社会经济地位、种族或族群、性别、残疾、性取向等因素,往往使个体职业选择或职业发展路径受限,导致绝大多数大学生需要在各种限制条件下做出职业选择(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012; Duffy, Diemer, Perry, Laurenzi, & Torrey, 2012)。工作心理理论(psychology of working theory, PWT)认为,职业决断力(work volition)——个体感知到自己能冲破限制条件做出职业选择的能力(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012)——是解释他们在面对上述职业障碍时能否获得一份体面工作的关键因素(Blustein, 2006, 2008; Blustein, Kenna, Gill, & DeVoy, 2008; Duffy et al., 2016)。该理论由Duffy等人(2016)基于职业心理学、多元文化心理学、交错性、工作社会学,以及工作心理框架的核心命题发展形成。它一方面把以往职业发展理论及相关研究关注的主要对象,从拥有更大决断力和优先待遇的部分个体拓展至所有个体,尤其重视那些职业选择有限的社会底层和边缘群体,或以工作情境作为工作体验主要驱动力但却被迫转换工作的群体;另一方面则通过把外界情境、经济和社会结构作为构建理论的关键因素,对以往职业发展理论及相关研究进行补充。作为工作心理理论关键要素的职业决断力更强调择业个体认为自己能克服外界限制条件的主观信念,而不是综合内外部条件务实地做出“成熟”的职业选择结果(Super, 1953)。虽然职业决策自我效能感常被用于刻画择业个体对自己成功完成各项任务所需要能力的自我评估或信心(Betz & Luzzo, 1996),但它更强调个体层面内部因素,并未像职业决断力那样明确对外部情境、经济和社会结构予以关注。在表现形式上,职业决断力是一个程度从低到高的连续体,这与刻画个体职业选择结果究竟取决于自我行动(内控型)还是任务难度、权势他人和偶然因素(外控型)的职业控制点(Trice, Haire, & Elliott, 1989)不同。职业决断力水平较高的个体,即使在择业过程中面对各种外部职业障碍,也倾向于相信自己有能力让职业希望自我、职业预期自我在未来工作中得到表达和实现,避免陷入职业恐惧自我的困扰(陈巍, 2014)。研究发现,职业决断力正向影响職业生涯适应力(Autin, Douglass, Duffy, England, & Allan, 2017)、职业决策效能感(Jadidian & Duffy, 2012)和工作满意度(Duffy, Bott, Torrey, & Webster, 2013),也能通过增强人岗匹配和工作意义间接提高工作满意度(Duffy, Autin, & Bott, 2015)。而个体职业生涯适应力改善,也被发现有助于促进个体职业成功(凌斌, 孙丽君, 樊传浩, 2017)。因而,准确刻画和测量大学生职业决断力,是开展相关理论研究,完善大学生职业发展辅导和咨询实务的一项基础性工作。

然而,目前国际上被广泛采用的职业决断力量表源于崇尚个人主义的美国情境,它面临的第一个问题是,难以确保能直接用于推崇集体主义的中国情境。以往尝试把Duffy,Diemer和Jadidian(2012)开发的大学生版职业决断力量表应用到中国、韩国和土耳其的研究发现,往往需要增加部分题项(刘毅, 2017)、删减题项(Kim & Lee, 2014)或调整原有题项表述(BuyukgozeKavas, Duffy, & Douglass, 2015),才能获得令人满意的信效度。第二,Duffy及其合作者开发的职业决断力量表(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012; Duffy, Diemer, Perry, Laurenzi, 2012)同时包含体现正面意义的一般决断力因子(示例题项:“我能选择自己想要的工作”),和体现负面意义的约束因子(示例题项:“囿于我的经济状况,我将不得不接受能找到的任何工作”)。这既与“个体感知到自己能冲破限制条件做出职业选择的能力”(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012)这个定义不一致,又给后续研究造成因子取舍或反向计分等困扰。事实上,后续研究通常仅采用决断力因子分量表(高群, 王小慧, 2016; Autin, Douglass, Duffy, England, & Allan, 2017; Duffy, Bott, Allan, & Autin, 2014; Duffy, Douglass, & Autin, 2015), 或对约束因子进行反向计分处理(Bouchard & Nauta, 2018; Duffy, Bott, Torrey, & Webster, 2013),另有部分研究虽然采用包含决断力因子和约束因子的全量表,但却没有明确指出是否对约束因子进行反向计分处理(Cheung, Wu, & Yeung, 2016; Duffy, Douglass, Autin, & Allan, 2016; Duffy, Jadidian, Douglass, & Autin, 2015)。第三,时光磊(2014)以我国大学生为对象研究编制的本土量表遵从职业决断力原有定义,所用题目基本整合了外界限制条件与大学生感知到自己能克服这些限制条件的能力两个部分(示例题项:“虽然培训机会少,但只要我想从事这份工作,我就能下决心选择它”)。但该研究揭示的能力、经济、环境和发展四个决断力因子中,能力决断力因子基本对应Duffy,Diemer和Jadidian(2012)的决断力维度,经济决断力因子过去只出现在已就业的成人版职业决断力量表(Duffy, Diemer, Perry, Laurenzi, 2012),并非大学生版职业决断力量表的内容,并且时光磊(2014)的这份量表也缺乏后续研究检验。第四,在以儒家礼教作为社会规范重要基础的中国,某些传统社会习俗和“五伦十义”这样的人际规范仍继续对中国人的心理和行为产生重要影响(黄光国, 2008; 凌文辁, 郑晓明, 方俐洛, 2003)。在这种严格度较高的文化中,个体行为受社会规范约束强度高,如果偏离社会规范行事将受到强烈的批判(Gelfand, Nishii, & Raver, 2006)。具体到我国大学生进行职业选择的情况,由于他们经常面临来自家长或其他长辈、朋辈的意见,这些可能成为约束大学生职业决策的外界因素,但国内外已有大学生职业决断力量表并未直接体现这部分内容。最后,我国大学生正面临着“我国就业总量压力不减、结构性矛盾凸显,新的影响因素还在增加”的复杂就业环境(李克强, 2019),并且在求职过程中还可能受某些职业刻板印象约束(连晓荷, 刘晓红, 郭成, 滕召军, 2018; 于泳红, 2003),已有大学生职业决断力量表能否准确体现他们克服上述各类限制条件的感知能力,也存在理论不确定性。

3.2.3 信度分析

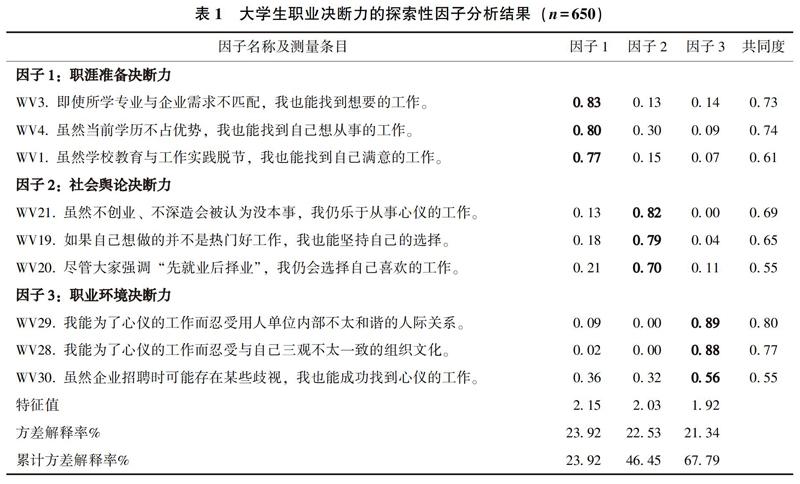

根据表1所示九个题项调查数据执行信度分析发现,职业决断力总量表在本阶段研究样本的Cronbach's α系数为0.78,职涯准备决断力、社会舆论决断力、职业环境决断力三个维度子量表的Cronbach's α系数依次为0.78,0.71,0.73,初步说明本阶段构建的九题大学生职业决断力量表测量结果有较高可靠性,内部一致性信度较高(德威利斯, 2016)。

3.3 大学生职业决断力的正式问卷检验

3.3.1 验证性样本构成

本阶段共回收问卷623份,剔除选择同一选项、选择答案存在其他规律或明显杂乱,以及明确表达本科毕业后选择读研深造或自主创业的问卷数据后,最终获得有效问卷448份,有效回收率约71.91%。有效作答的男生145人(占32.37%),女生303人(占67.63%);自我报告目前家庭社会经济地位属于低收入阶层的67人(占14.96%),属于普通工薪阶层的273人(占60.94%),属于中产阶层的93人(占20.76%),属于中高收入阶层的15人(占3.35%),属于富人阶层的0人;自我报告儿时家庭社会经济地位属于低收入阶层的134人(占29.91%),属于普通工薪阶层的251人(占56.03%),属于中产阶层的53人(占11.83%),属于中高收入阶层的7人(占1.56%),属于富人阶层的3人(占0.67%)。

3.3.2 信度分析

根据大学生职业决断力正式问卷施测数据执行信度分析,结果发现:大学生职业决断力总量表在本阶段样本数据中的Cronbach's α系数为0.81,其职涯准备决断力、社会舆论决断力、职业环境决断力三个维度子量表Cronbach's α系数依次为0.77、0.67、0.69,都至少达到可以接受的标准(德威利斯, 2016)。

3.3.3 验证性因子分析

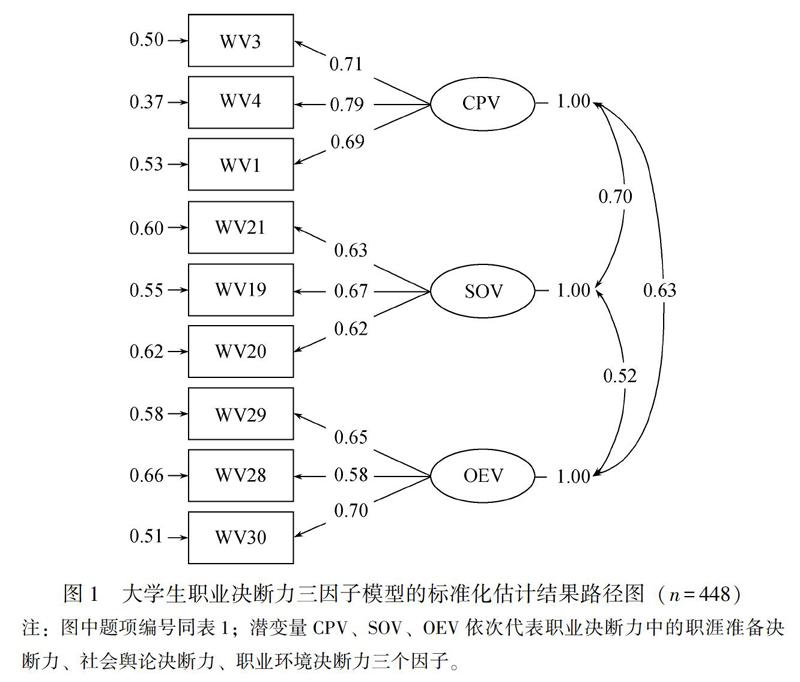

对表1所示大学生职业决断力三因子模型执行验证性因子分析发现,全部自由估计的参数达到p<0.001的显著性水平,參数估计值的具体情况如下(详见图1):全部题项标准化载荷系数介于0.58和0.79之间,均超过0.50的一般要求;全部题项标准化误差方差介于0.37和0.66之间,没有出现误差方差特别大的情形;因子相关系数介于0.52和0.70之间,基本呈现中等强度的正相关关系,说明模型基本拟合情况较好(Bagozzi & Yi, 1988)。

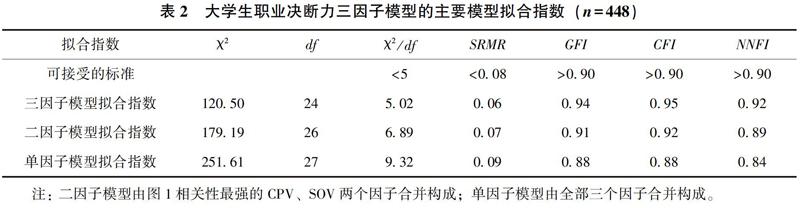

由表2可知,图1所示大学生职业决断力三因子模型与样本数据的主要拟合指数(χ 2=120.50, df=24, χ2/df=5.02, SRMR=0.06, GFI=0.94, CFI=0.95, NNFI=0.92),除卡方与自由度的比值(χ2/df)略大于一般推荐临界值5,其他各项拟合指数均符合要求,且都优于另外两个竞争模型的拟合情况,说明前一阶段所构建的大学生职业决断力三因子模型与样本数据整体拟合情况较好(Hu & Bentler, 1998)。

另外,进一步分析发现(见表3):大学生职业决断力三个维度得分与总分高度相关,相关系数介于0.75和0.83;而三个维度得分相互中度相关,相关系数介于0.34和0.51。这也再次确认,大学生职业决断力可由三个既相关、又能相互区分的维度构成。

3.4 大学生职业决断力的得分及个体差异分析

描述性统计分析发现(见表3):我国当代大学生自我报告的职业决断力及其职涯准备决断力、社会舆论决断力、职业环境决断力三个维度平均得分依次为3.85(SD=0.60)、 3.85(SD=0.78)、 4.26(SD=0.74)、 3.43(SD=0.75)。由于问卷采用从1到6分的尺度进行评分,我国当代大学职业决断力并不高。表现最好的社会舆论决断力维度,其得分均值占满分的比例为71.00%;表现最差的职业环境决断力,其得分均值占满分的比例为57.17%。

为检验职业决断力在不同大学生群体之间的个体差异,本研究首先分别以大学生性别、目前家庭社会经济地位、儿时家庭社会经济地位作为分组变量,借鉴Vandenberg和Lance(2000)推荐的检验程序,对前面构建的大学生职业决断力三因子模型执行多群组分析,结果发现(见表4):虽然大学生职业决断力三因子模型在不同性别之间不存在严格跨群组测量不变性,但该模型在不同性别群体之间的因子负荷差异为2.85(Δdf=6),在统计上不显著(p=0.83);而对于目前和儿时家庭社会经济地位不同的大学生而言,各嵌套模型主要拟合参数之间的差异在统计上都不显著,说明职业决断力三因子模型在不同家庭社会经济地位之间存在较严格的跨群组测量不变性。

鉴于大学生职业决断力三因子模型在不同性别、家庭社会经济地位大学生群体之间至少满足因子负荷跨群组测量不变性的要求,本研究进一步分析大学生职业决断力在不同大学生群体之间的平均值差异。结果发现(见表5):职涯准备决断力维度在儿时家庭社会经济地位不同的群体之间存在显著差异(F(2, 445)=4.56, p<0.05, η2=0.02), 儿时家庭社会经济地位属于低收入阶层的学生, 职涯准备决断力得分(3.69)明显低于其他群体; 男生职业环境决断力维度得分(3.62)显著高于女生得分(3.33)(F(1, 446)=14.57, p<0.001, η2=0.03); 职业决断力及其社会舆论决断力维度在不同大学生群体之间无显著差异。

4 讨论

就内容而言,本研究所用的大学生职业决断力题项更好地把外界约束与大学生个人感知能力两方面结合在一起,充分体现了职业决断力是“个体感知到自己能冲破限制条件做出职业选择的能力”(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012)这个定义的本质要求。在其具体维度上,本研究发现,用于刻画大学生认为自己能冲破社会舆论束缚选择心仪工作的主观信念是职业决断力的一个重要成分,这也从侧面反映了文化严格度高的社会规范是我国大学生选择职业时要应对的外界限制条件之一,揭示出职业决断力在中国文化情境下具备不同于已有成果的本土新特点。本研究发现的职涯准备决断力基本对应时光磊(2014)所揭示的,大学生需要克服自身能力不足的能力决断力因子。相比于关注地域、自然环境、劳动市场结构等组织外部职业环境(周健临, 2011)和潜在职业发展机会对大学生职业选择产生的约束(时光磊, 2014; Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012),本研究发现的职业环境决断力更侧重大学生克服组织内部文化环境的主观信念。

其次,本研究为开展我国大学生职业决断力相关研究提供了一份具有良好信效度的测量工具。关于大学生职业选择这个主题,国内学者过去经常采用职业决策自我效能或择业效能感量表开展相关研究(彭永新, 龙立荣, 2001; 渠立松, 杜彬, 梁晓燕, 2015; 童辉杰, 童定, 仇月姣, 2017)。但职业决策自我效能或择业效能感与职业决断力的内容侧重点不同,后者是指“个体感知到自己能冲破限制条件做出职业选择的能力”(Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012),外界约束或限制条件是其必不可少的理论要素,但前者并未明确作此要求。由于我国绝大多数大学生的职业选择并非完全没有限制,职业决断力是解释他们面对外界约束时能否获得或守护一份体面工作的关键因素(Blustein, 2006, 2008; Blustein, Kenna, Gill, & DeVoy, 2008; Duffy et al., 2016),这就为采用本研究所编制的这一量表探讨我国大学生职业选择方面问题提供了可能的空间。

另外,尽管当前我国大学生职业选择的自由度相比过去已提升不少,但大学生整体职业决断力不高,这从侧面反映出目前不利于大学生选择职业的外界约束仍较强。例如:较低职业环境决断力的背后,其实是大学生对用人单位的组织文化、人际关系和招聘政策等因素存在担忧,这除了完善和落实劳动者权益保护法律法规外,还需要用人单位把友好的内部职业环境作为雇主品牌建设和宣传的一项重要工作来做好。而职涯准备决断力较低,更多体现的是所受教育难以帮助大学生适应实际工作需要,这需要高校和用人单位在教育主管部门引导下,通过紧密协作来设计适应社会经济发展需求的人才培养方案和专业课程内容,完善大学生实习、实践教学方式。虽然大学生社会舆论决断力得分高于其他两个维度,但面对外界不加区分地宣扬先就业后择业、升学、创业或热门工作,大学生认为自己仍能遵从内心职业召唤的能力也不容乐观。对此,社会各方除了可以围绕改善职业环境、提高大学教育质量、转变社会舆论导向以降低外界因素给大学生职业选择带来的限制外,还应增加对应届大学生的社会支持(Duffy et al., 2016),以帮助他们建立起克服外界约束去争取自己心仪工作的信心。对于女大学生而言,要设法降低就业过程的性别歧视问题,创建对女性更友好的职业环境和发展路径。对于低收入家庭的大学生,则要多举措帮助他们接受更高水平、更高质量的教育,甚至结合教育扶贫工作,实现从学前教育到高等教育全覆盖,帮助低收入家庭子女拉齐人生起跑线,为阻断贫困代际传递助力。帮助大学生获得他们心仪的工作,将有希望今后进一步激发其工作幸福感,促使他们在工作岗位上做出更大贡献(黄亮, 2014; Duffy et al., 2016)。

当然,本研究也还存在一些不足需要加以完善。例如,本研究并未严格按照随机抽样的方式开展调查,可能导致研究结果在推广到全体大学生群体时存在偏差;基本只依赖问卷调查方式采集研究数据,研究方法相对单一;设计正式问卷并未加入效标变量,未能就本研究所编制的大学生职业决断力九题量表的效标关联效度进行检验;本研究并未构建和检验涉及大学生职业决断力的前因、后果的关系网络模型,尚不清楚大学生职业决断力存在怎样的培育路径和作用机制。针对这些问题,今后应尝试结合问卷调查和实验等多种方法,争取按随机抽样方式在全国更多高校展开调查,在多个时间点采集数据,对大学生职业决断力的影响因素和作用后果等问题展开系统研究,进一步检验、完善和发展职业决断力的理论体系。

5 结论

(1)当代中国大学生职业决断力可通过职涯准备决断力、社会舆论决断力和职业环境决断力三个维度来刻画;(2)当代中国大学生职业决断力不强,女生职业环境决断力不如男生,低收入家庭出身大学生的职涯准备决断力不如来自社会经济地位较高家庭的同伴;(3)研究编制的大学生职业决断力问卷信效度良好,可用于测量我国大学生职业决断力的水平。

参考文献

陈巍(2014). 中国大学生职业可能自我研究述评. 心理技术与应用,2(9), 12-15.

戴先任 (2018年11月16日). 客观看待大学生就业“闪辞”现象. 中国商报, 第P02版.

德威利斯, 罗伯特·F. (2016). 量表编制: 理论与应用(原书第3版)(席仲恩, 杜珏 译). 重庆: 重庆大学出版社.

高群, 王小慧 (2016). 大学生生涯适应力与职业决断力的关系研究. 北京化工大学学报 (社会科学版), (2), 9-15.

郭振纲 (2018年9月20日). 职场新人频频“闪辞”透出什么信号. 工人日报, 第3版.

黄光国 (2008). 华人关系主义的理论建构. 载于杨国枢, 黄光国, 杨中芳(主编). 华人本土心理学(pp. 210-240). 重庆: 重庆大学出版社.

黄亮 (2014). 中国企业员工工作幸福感的维度结构研究. 中央财经大学学报, 1(10), 84-92.

李克强 (2019). 政府工作报告——2019年3月5日在第三届全国人民代表大会第二次会议上. 2019-03-05取自http://www.gov.cn/zhuanti/2019qglh/2019zfzgbgdzs/2019zfzgbgdzs.html

连晓荷, 刘晓红, 郭成, 滕召军 (2018). 比较思维方式对大学生职业性别刻板印象的影响: 外倾性的调节作用. 心理技术与应用, 6(12), 705-715.

凌斌, 孙丽君, 樊传浩 (2017). 生涯适应力如何影响职业成功: 一项調节中介分析. 心理技术与应用, 5(12), 728-735.

凌文辁, 郑晓明, 方俐洛 (2003). 社会规范的跨文化比较. 心理学报, 35(2), 246-254.

劉毅(2017). 工作自决力与生涯适应力的关系: 职业决策自我效能感与使命感的中介作用. 硕士学位论文, 陕西师范大学.

彭永新, 龙立荣 (2001). 大学生职业决策自我效能测评的研究. 应用心理学, 7(2), 38-43.

渠立松, 杜彬, 梁晓燕 (2015). 大学生专业承诺对就业焦虑的影响: 择业效能感的中介效应. 心理技术与应用,3(7), 3-7.

时光磊 (2014). 大学生工作自决力的内容结构及其相关研究. 硕士学位论文, 暨南大学.

童辉杰, 童定, 仇月姣 (2017). 苏南地区大学生就业质量: 自我效能与职业期望的影响. 心理技术与应用, 5(3), 169-174.

吴明隆 (2018). 问卷统计分析实务——SPSS操作与应用. 重庆: 重庆大学出版社.

于泳红 (2003). 大学生内隐职业偏见和内隐职业性别刻板印象研究. 心理科学, 26(4), 672-675.

周健临 (2011). 管理学教程. 上海: 上海财经大学出版社.

Autin, K. L., Douglass, R. P., Duffy, R. D., England, J. W., & Allan, B. A. (2017). Subjective social status, work volition, and career adaptability: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 99, 1-10.

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.

Betz, N. E., & Luzzo, D. A. (1996). Career assessment and the career decision-making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4(4), 413-428.

Blustein, D. L. (2006). The psychology of working: A new perspective for career development, counseling, and public policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Blustein, D. L. (2008). The role of work in psychological health and well-being: A conceptual, historical, and public policy perspective. American Psychologist, 63(4), 228-240.

Blustein, D. L., Kenna, A. C., Gill, N., & DeVoy, J. E. (2008). The psychology of working: A new framework for counseling practice and public policy. The Career Development Quarterly, 56(4), 294-308.

Bouchard, L. M., & Nauta, M. M. (2018). College students' health and short-term career outcomes: Examining work volition as a mediator. Journal of Career Development, 45(4), 393-406.

Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Douglass, R. P. (2015). Exploring links between career adaptability, work volition, and well-being among Turkish students. Journal of Vocational Behavior, 90, 122-131.

Cheung, F., Wu, A. M., & Yeung, D. Y. (2016). Factors associated with work volition among aging workers in Hong Kong. Journal of Career Development, 43(2), 160-176.

Crites, J. O. (1978). Career maturity inventory. Monterey, CA: McGrawHill.

Duffy, R. D., Autin, K. L., & Bott, E. M. (2015). Work volition and job satisfaction: Examining the role of work meaning and person–environment fit. The Career Development Quarterly, 63(2), 126-140.

Duffy, R. D., Blustein, D. L., Diemer, M. A., & Autin, K. L. (2016). The psychology of working theory. Journal of Counseling Psychology, 63(2), 127-148.

Duffy, R. D., Bott, E. M., Allan, B. A., & Autin, K. L. (2014). Exploring the role of work volition within social cognitive career theory. Journal of Career Assessment, 22(3), 465-478.

Duffy, R. D., Bott, E. M., Torrey, C. L., & Webster, G. W. (2013). Work volition as a critical moderator in the prediction of job satisfaction. Journal of Career Assessment, 21(1), 20-31.

Duffy, R. D., Diemer, M. A., & Jadidian, A. (2012). The development and initial validation of the Work Volition Scale-Student Version. The Counseling Psychologist, 40(2), 291-319.

Duffy, R. D., Diemer, M. A., Perry, J. C., Laurenzi, C., & Torrey, C. L. (2012). The construction and initial validation of the Work Volition Scale. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 400-411.

Duffy, R. D., Douglass, R. P., & Autin, K. L. (2015). Career adaptability and academic satisfaction: Examining work volition and self efficacy as mediators. Journal of Vocational Behavior, 90, 46-54.

Duffy, R. D., Douglass, R. P., Autin, K. L., & Allan, B. A. (2016). Examining predictors of work volition among undergraduate students. Journal of Career Assessment, 24(3), 441-459.

Duffy, R. D., Jadidian, A., Douglass, R. P., & Allan, B. A. (2015). Work volition among US veterans: Locus of control as a mediator. The Counseling Psychologist, 43(6), 853-878.

Gelfand, M. J., Nishii, L. H., & Raver, J. L. (2006). On the nature and importance of cultural tightness-looseness. Journal of Applied Psychology, 91(6), 1225-1244.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453.

Jadidian, A., & Duffy, R. D. (2012). Work volition, career decision self-efficacy, and academic satisfaction: An examination of mediators and moderators. Journal of Career Assessment, 20(2), 154-165.

Kim, N. R., & Lee, K. H. (2014). Career volition and constraints of the college students: The Korean validation study of the Work Volition Scale–Student Version (WVS-SV). Journal of Vocational Education, 33(2), 41-58.

Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8(5), 185-190.

Trice, A. D., Haire, J. R., & Elliott, K. A. (1989). A career locus of control scale for undergraduate students. Perceptual and Motor Skills, 69(2), 555-561.

Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research. Organizational Research Methods, 3(1), 4-70.