济世功不绝

——蚕之魅力解析

2019-11-15朱一鸣

朱一鸣

“春蚕吐出丝,济世功不绝。”蚕是具有很高经济价值的吐丝昆虫,由于其独特的生理结构,吐出的丝成为重要的纺织原材料。桑蚕最早被人类驯化、饲养并利用,千百年来,人们围绕蚕的饲养和利用进行探索研究,形成了独具特色的蚕文化,技术体系逐渐完备,利用价值不断挖掘。

蚕的文化溯源

桑蚕奥秘

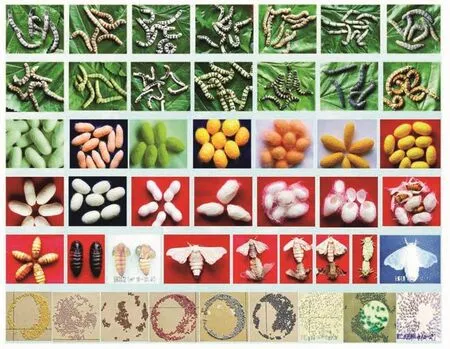

桑蚕属鳞翅目蚕蛾科,完全变态昆虫,在约60天内经过卵、幼虫、蛹、成虫四个发育阶段。蚕以卵的形式进行繁殖,蚕卵外观呈扁平状的椭圆形,刚产的卵为淡黄色或黄色,快出蚁时颜色逐渐转为深色。刚孵化的幼蚕外形如蚂蚁,被称为蚁蚕。幼蚕对桑叶具有专食性,仅以桑叶为食。在取食桑叶期间,幼蚕每隔几日蜕皮一次,蜕皮期间不再取食,每次蜕皮增加一个龄期,一般5龄期后蚕体变得透明,开始吐丝结茧。蚕的体内有一套丝液制造系统,可以吸收和积聚起大量的丝蛋白。在蚕吐丝过程中,头部上下摆动,头部肌肉不停伸缩,将丝腺体中的丝液抽压出来,丝液与空气接触,形成细长且光滑的蚕丝。桑蚕每结一个茧,需变换250~500次位置,编织出6万多个8字形的丝圈,每个丝圈平均0.92厘米长,茧的丝长在1500~3000米。自幼蚕孵化至吐丝结茧需约一个月。幼蚕结茧后,蚕在茧中再次蜕皮成蚕蛹,之后体内器官发生剧烈变化,羽化成蚕蛾。雌雄蛾交配后,雄蛾很快死亡,雌蛾产卵后也慢慢死去。

灰陶蚕 汉代 中国农业博物馆馆藏

蚕蛾与彩色蚕茧

西南大学家蚕基因资源库

民国江苏女子国立蚕业学校的学生在鉴别雌雄蚕

桑蚕饲养

我国是世界上最早饲养并利用桑蚕的国家。在桑蚕还没有被饲养之前,我们的祖先就已经开始利用野生蚕茧抽丝。人工养蚕的历史目前说法众多,难以确定。但从许多古代文献中,我们可以看到关于养蚕的记载。我国现存最早的一部记录传统农事的历书《夏小正》中有“妾子始蚕”,即“妇女开始养蚕”的意思。因此可以肯定的是,最早在夏末殷初时期(公元前2200至公元前1800年),养蚕技术就已经成熟。

几千年来,在人类的不断干预和选择下,原始型野桑蚕形态发生变化,逐渐被驯化为现代家蚕,具体表现在其幼蚕个头增大,蚕茧形状趋于规则,颜色愈发鲜亮,丝线长度和韧性大大提高,蚕蛾飞行能力降低。与此同时,古代蚕农在养蚕过程中不断积累经验,形成了成熟的传统育种和饲养技术,生产大量蚕茧。《齐民要术》《耕织图》《农桑辑要》等古籍都对民间养蚕进行了描述和总结。

良种选育是桑蚕饲养的重要基础。不同桑蚕结出茧的形状、品质、颜色均有不同。通过择选良种来繁殖下一代是最为传统的家蚕育种方法,自古至今流传了千千万万代,育成了多种多样有特点的蚕种。古代蚕农也通过杂交技术来选育蚕种,据明代宋应星《天工开物》记载,当时人们利用吐白丝的雄蚕和吐黄丝的雌蚕杂交,能产生可以吐褐色丝的杂种蚕;利用丝质较佳的早种雄蚕与可以耐高温的晚种雌蚕杂交,能产生丝质佳、耐高温的“嘉种”蚕。现代研究人员利用诱变育种、转基因育种等科学技术,培育出彩色、抗病、高产等优质的桑蚕品种。西南大学家蚕基因资源库是目前世界上规模最大、基因最多、类型最全的桑蚕基因品种资源库,拥有珍稀突变基因等遗传系统700个。

在桑蚕饲养方面,随着时代的发展,养蚕技术不断进步,古代蚕农形成了一套适合家蚕习性的传统饲养方法,创制了蚕匾、蚕筷、蚕架、蚕网等多种养蚕工具,许多至今仍在使用。南宋画家楼璹采用绘图的方式将当时人民耕作与蚕织工序详细地绘制下来,形成了《耕织图》,其中与家蚕饲养相关的有浴蚕、下蚕、喂蚕、一眠、二眠、三眠、分箔、大起、捉绩、上簇等10余幅画作。南宋《耕织图》原本今已散失,但《耕织图》自问世被历代帝王推崇和嘉许,至清末已出现许多版本。《农桑辑要》把元代以前民间的养蚕经验总结概括为“十字诀”,即“十体、三光、三稀、五广、八宜”。其中,“十体”具体指“寒、热、饥、饱、稀、密、眠、起、紧、慢”,“三光”具体指“白光,向食;青光,厚饲;黄光,以渐住食”,“三稀”具体指“下蚁、上箔、入簇”,“五广”具体指“一、人;二、桑;三、屋;四、箔;五、簇”,“八宜”具体指“方眠时,宜暗,眠起以后宜明;蚕小向眠,宜暖、宜暗;蚕大并起时,宜明、宜凉;向食、宜有风,宜加叶紧饲”。

近代以来,西方养蚕技术不断发展,为了推动养蚕技术的进步,在西学东渐的大背景下,我国开始重视蚕学教育,先后建立浙江蚕学馆、上海女子桑业学堂、江苏省立女子蚕业学校等多所蚕业学校,传授和推广科学的养蚕技术,培养大批蚕学人才,加速了我国从传统养蚕向近现代养蚕的转变。

经过长期研究和改进,现代养蚕效率大幅提高,通过小蚕共育、人工饲料喂养、物联网实时监控等科学技术,以及轨道喂蚕平台、打孔薄膜纸、自动悬挂方格簇等先进工具,使得养蚕逐渐机械化、规模化、智能化,蚕桑生产向“高效、高产、优质”等方向发展,2018年我国蚕茧产量达67.9万吨。

蚕之利用

桑蚕全身都是宝,蚕丝、蚕沙、蚕蜕、蚕蛹、蚕蛾等在纺织用料、医学应用、中药用材、保健食用、蚕茧艺术、生物应用等方面利用广泛。

蚕茧灯艺术品

桑蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维,也称“天然丝”。蚕丝与羊毛一样,是人类最早利用的动物纤维之一,经过加工处理,可以制成各类蚕丝织物,且舒适度高、保暖性好、透气性强。从蚕丝中能够提取大量蚕丝蛋白,其降解产物丝肽对人体皮肤非常有益,能够参与和促进细胞代谢,制成的化妆品有较好的美容效果。从蚕沙中可提取叶绿素、胡萝卜素作为肥料,并且还能作为饲养蚯蚓的饲料,其经济效益极高。作为重要的模式生物,对家蚕干细胞及细胞生物学的研究进一步揭示了基因与环境间的作用机制,大大推动了人类退化性疾病和癌症的防治,以及新药的开发等医学领域的发展。蚕沙、蚕蜕、蚕蛹、蚕蛾等药用价值高,均是常见的中药材:蚕沙是蚕的排泄物,含有多种营养成分,具有去风降湿、和胃化浊、明目降压的功效;蚕蜕是幼蚕蜕的皮,晒干可入药,有抗惊厥、安神镇静的功效;蚕蛹能用来作为宿主,接种蛹虫草菌,进行人工培养,生产冬虫夏草、蛹虫草等中药材;僵蚕为幼蚕感染白僵菌而僵死的干燥全虫,可以用来抗惊厥以及催眠,其主治惊痫、头风、乳腺炎等;蚕蛾由蚕蛹羽化而来,是蚕的性成熟阶段,体内积聚了大量的营养物质,雄蚕蛾含有丰富的雄性激素,对增强人体免疫力和性功能效果显著。蚕蛹、蚕蛾营养丰富,口味鲜美,可以直接食用,早在1400年前,我们的祖先就把蚕蛹蒸煮后作为美食,魏贾思勰所著《齐民要术》中有“以蚕蛹御宴客”的记载。现在,通过油煎、烧煮、盐渍、爆炒等多种加工方法,蚕蛹可做成各色菜式。经过绘画、剪贴、拼合等创作,人们还将蚕茧创作出许多独具特色和美感的艺术作品,如蚕茧灯、蚕茧画、蚕茧花等。

在鳞翅目中,除蚕蛾科的桑蚕外,还有大蚕蛾科的柞蚕、蓖麻蚕、大乌桕蚕等吐丝昆虫,同样具有很高的经济价值,应用广泛。柞蚕属鳞翅目大蚕蛾科,多食性完全变态吐丝昆虫,因喜食柞树叶得名,在中国饲养的历史约两千年。柞蚕丝一般为褐色,耐药、耐热性能好,用于织造柞丝绸。柞蚕的食用价值高于桑蚕,柞蚕蛹、柞蚕蛾等均可加工成美味佳肴。目前,中国作蚕放养面积800万亩,柞蚕茧年产量9万余吨。蓖麻蚕又称木薯蚕,属大蚕蛾科,主要食用蓖麻叶和木薯叶。蓖麻蚕比家蚕蚕期短,半月左右即可吐丝结茧,在蓖麻生长的地方,可以连续繁育五六代,而且抗病性强,容易培育。蓖麻蚕丝可以织成绢纺绸或和羊毛混纺成高级的纺织品。樟蚕又称枫蚕,属大蚕蛾科,丝可制成伤口缝线和钓鱼丝,也称渔丝蚕。南宋周去非《岭南代答》记载:以醋浸或熏野蚕,然后剖开蚕腹取丝“就醋中引之”,“一虫可得丝长六七尺”。