安格斯牛与西藏犏牛杂交生产肉牛试验初报

2019-11-14旦增旺久尼玛群宗拉巴次仁仁增顿珠

旦增旺久, 尼玛群宗, 拉巴次仁, 央 珍, 达 瓦, 陈 瑶, 仁增顿珠

(西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站),拉萨 850000)

牦牛和黄牛杂交所产生的第一代杂种统称为犏牛,西藏自治区犏牛存栏量约35万头,其中能繁母犏牛14万头左右,居全国首位。西藏犏牛分布半农半牧区和林区,海拔2 800~4 200 m。这样的地带既有放牧的草场又有种植农田,为发展高原养牛业提供了良好的资源条件,长期以来形成了以犏牛为主的养牛生产格局。犏牛的用途是产肉、产奶和役用,主要是产奶,其产奶量是牦牛的3.34倍[1]。犏牛耐粗饲、抗逆性强、善走山路,攀爬能力强,夏天山上放牧,冬天栓系舍饲,性情温顺,便于管理,深受农牧民的欢迎。但犏牛的后代往往生长发育缓慢,附肉力差,个体小等缺点,远不能适应社会经济和肉牛商品化生产发展的需要。为了更好地利用西藏犏牛资源,进一步推动西藏农村经济发展,加快供给侧结构改革进程,发展优质商品肉牛生产,提高牛肉供给能力,2017年开始实施牦牛经济杂交利用项目,从遗传基础和生产方式上提高肉牛的生产水平,就通过引进安格斯牛的细管冻精,依靠人工授精技术,应用种间三元杂交技术生产优质商品肉牛,初步展现良好的杂交效果,现总结如下。

1 试验材料与方法

1.1 试验区及材料

试验区在西藏日喀则市、林芝市等地市选择犏牛养殖基础较好,分布较多的半农半牧区进行。具体为江孜县纳如乡(海拔3 900 m)、白朗县嘎普乡(海拔4 200 m)、工布江达县珠拉乡(海拔2 600 m)。试材料杂交父本为安格斯牛冷冻精液,购自北京首农奶牛中心、新疆天山畜牧科技有限公司。配种器具耗材购自北京首农奶牛中心。对照组公牛为西藏当地黄牛,母本为当地母犏牛(黄犏、牦犏)。

1.2 方 法

试验点统一建立简易配种站,2017年6月起犏牛发情季节配种技术人员长期蹲点各试验点,选择3~5岁优质经产母犏牛,以户为单位,分户饲养。采用外部观察法鉴定母偏牛发情情况,牧户把犏牛发情并接受爬跨站立不动过6~8 h后自行牵到配种点,配种员采用直肠把握输精法输精。对照组为传统的本交方法配种,农户自家的母犏牛发情后,牵到有种公牛的农户家进行本交配种。到2018年3月份开始犊牛陆续出生做好接生工作。

1.3 饲养管理

试验组与对照组均当地饲养管理模式实行,母骗牛主要依靠当地天然草场放牧饲养。母犏牛在空怀阶段利用当地青稞、小麦等秸秆饲料,同时适当补饲精料,饮水充足,保证母犏牛具有中上等膘情。妊娠母骗牛在分娩前90 d开始补饲,每天下午归牧后适当补饲精料,约0.5 kg/头,每天放牧9 h,自由饮水。产后和哺乳期的母骗牛加量补饲精料,分2次饲喂,分别在早晨出牧前和下午归牧后,补饲约1.0~1.5 kg/头,每天放牧8 h,自由饮水,持续3~4个月。母骗牛产后10 d开始母犏牛和犊牛分开饲养,每天早晨出牧前和晚上归牧挤奶后留1/2量喂给犊牛,犊牛在圈中以传统的犊牛料喂养,采食量逐渐增加,至1月龄时每日饲喂精料0.5 kg及以上,并在圈舍附近的草场放牧,自由采食,2月龄后每日饲喂精料1~1.5 kg,3月龄犊牛断奶后进行集中育肥。

1.4 测定项目

详细记录配种日期、犊牛出生日期,分别测定试验组犊牛和传统组犊牛的出生、3月龄阶段的体重、体高、体斜长、胸围、管围等指标,观察体型外貌及适应性。数据均在当地兽防人员的协助下农牧户家中用秤、磅、卷尺、测杖称量测定,并进行生物学统计处理。

2 结果与分析

2.1 人工繁殖效果

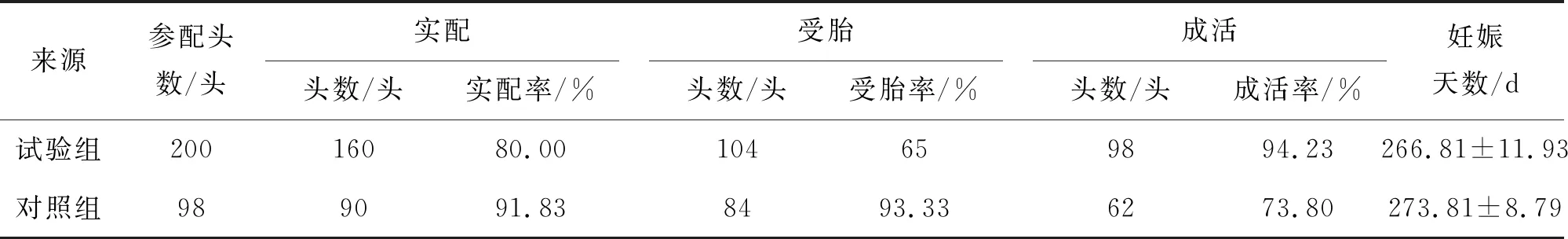

试验开展于2017年6—9月,3个示范点,合计参配200头(白朗县60头,江孜县90头,工布江达县50头),实际配种160头(白朗县44头,江孜县78头,工布江达县38头),人工授精配种实配率为80.00%。平均受胎率为65%(白朗县68%,江孜县67%,工布江达县60%)。平均成活率为94.23%(白朗县95.45%,江孜县94.78%,工布江达县91.05%)。传统本交实配率为91.83%,受胎率为93.33%,成活率为73.80%。犏牛妊娠期平均为(266.81±11.93) d,详见表1。

表1 配种繁殖情况

2.2 体型与外貌与适应性

根据实际观察,安格斯肉牛与西藏犏牛后代犊牛的体型、外貌基本显示了父本肉用型牛的特征。表现为黑色,头短额宽,颈粗胸深,背腰平直,体质结实,结构匀称,肌肉丰满,后躯发达,四肢粗壮,呈现出较好的肉用体型。部分牛只出现头部、背部、腹下、四肢等部位出现白色,杂色等现象。该犊牛在高原粗放的饲养模式适应能力强,易于管理,普通农户均可饲养。对照组后代(多勒)基本都是杂色,毛色其多,四肢短小,体幅窄小,头部偏大,尻部及后腿发育欠佳,有的性情暴躁,很难调教使用。母多勒优劣不等,比较好的可顶黄牛用,但后代杂种的寿命比一般牛短。

2.3 生长发育测量结果

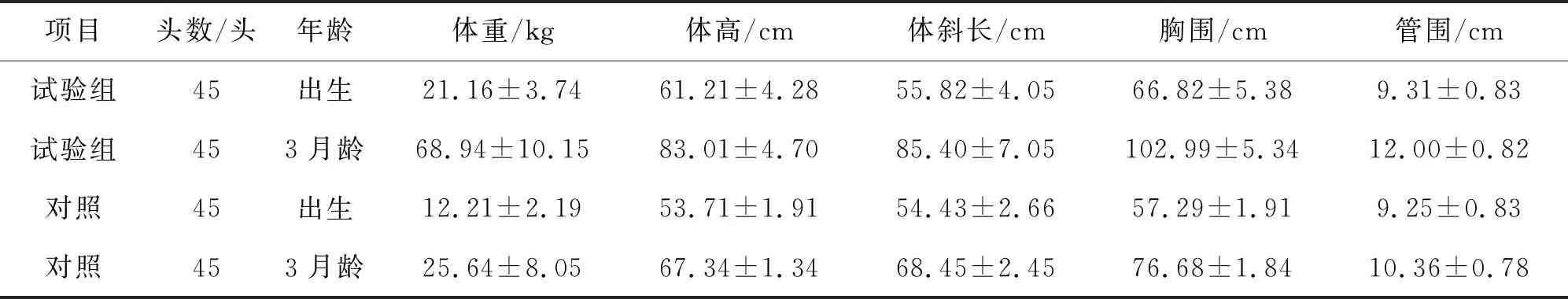

由表2可以看出,安格斯与西藏犏牛杂交后代的出生体尺、体重均有明显提高,与传统杂交犊牛(多勒)相比,平均体重增加8.95 kg,提高73.23%;体高、体斜长、胸围、管围平均分别比传统杂交犊牛(多勒)增加7.491 cm,1.394 cm,8.998 cm,0.063 cm,提高13.94%,2.56%,15.70%,0.068%。安格斯与西藏犏牛杂交后代的3月龄与传统杂交犊牛(多勒)相比,平均体重增加43.3 kg,提高168.89%;体高、体斜长、胸围、管围平均分别比传统杂交犊牛(多勒)增加15.67 cm,16.95 cm,26.31 cm,1.64 cm,提高23.27%,24.76%,34.31%,15.83%。

表2 三元杂交牛生长发育统计情况

3 讨 论

3.1 父本引进

安格斯牛是18世纪英国培育的小型早熟专门化肉牛品种,1974年引入我国[2],该牛体质结实,适应性和繁殖力强,肉质鲜美,大理石花纹明显,公牛可作经济杂交的父本[3]。本项目在选择杂交父本时,充分考虑了荷斯坦奶牛、西门塔尔牛 等培育品种与牦牛杂交后由于出现胎儿过大造成难产等问题[4],也考虑了安格斯肉牛具有生长速度快、产肉性能且肉质好、 杂交配合力强等特点。试验结果显示,无出现难产现象,且杂交后代犊牛既有母本适应高寒气候、耐粗饲、抗病能力强、便于饲养管理,又有父本生长速度快,体质结实好看,饲料报酬高,获得较为理想的杂种优势,这与海西州柴达木福牛培育的结果[5]相一致,因此安格斯牛可作为高原环境下繁殖犏牛生产肉牛的理想父本品种使用。

3.2 繁殖配种

本试验3个试验点的参配母犏牛在自然发情条件下进行人工配种,犏牛的人工配种试验在西藏首次实施,借鉴青海省经验的基础上摸索前行,其平均受胎率为65%,犊牛成活率94.23%。相当于西藏黄牛改良冻配的水平,平均受胎率65%,犊牛成活率88.5%[6]。同海西州柴达木福牛平均繁殖成活率63.3%接近[5]。但传统本交的受胎率远远高于试验组,说明本交的效果毋庸置疑。但是低海拔地区引进良种牛对进行杂交改良,往往因难以适应高海拔的严酷环境而导致失败。因此,只有选择西藏高原本地黄牛种与内地良种牛杂交培育适应当地的杂种公牛,再用来对犏牛本交、补配是提高受胎率的方法之一。试验组母犏牛妊娠期平均为(266.81±11.93) d,较传统杂交犏牛妊娠期(273.81±8.79) d,两者无明显区别。但是试验组母犏牛妊娠期腹部比传统杂交组要大,牧户心存难产的疑虑,本次试验结果不存在难产现象,说明杂交改良是非常成功的。

3.3 体尺、体重

安格斯与西藏犏牛后代犊牛出生3月龄体重、体尺指标均极显著高于同龄传统杂交(多勒),杂种优势明显,不仅改善了犏牛传统杂交后代普遍存在的体躯发育差、生长发育慢等缺陷,而且随着年龄增大对提高体尺、体重的潜力较大,且适合半农半牧区养殖,若集中舍饲养殖更能提高生长速度,目前犊牛已运送到标准养殖场,具体情况拭目以待。

3.4 杂交差异

个别犊牛个体之间的分化悬殊,同性别、同年龄、犊牛个体间的体重体尺、体重差异较大,一方面可能是因为气候环境、饲养与管理条件、个体体质等的差异等因素;另一方面,犏牛本身就是杂交品种,所选择母本有的是公牦牛配黄牛,也就是“牦犏”,有的是公黄牛配母牦牛的,也就是“黄犏”,因此母本的基因纯合率参差不齐,品种纯度对杂交优势表现的影响。本次试验结果来看,牦犏犊牛比黄犏犊牛略逊色。本地黄牛配犏牛的后代犊牛(多勒)均利用价值不大,一方面说明亲本之间极近杂交后遗传距离比较近,表现出犊牛生长速度缓慢,体型较小,有的性情暴躁;另一方面所需营养跟不上,随着年龄增长会变得头部大,下躯小,体型显得不匀称,极其难看,且历来无肉用、役用价值,老百姓一般在其出生不久就将其宰杀淘汰。

3.4 养殖环境

无论是高海拔(白朗县4 900 m)资源较匮乏的地方,还是海拔相对低点(林芝市珠拉乡2 900 m)的资源条件较好的地方,试验组犊牛均体现了犏牛本身的抗逆性强、耐粗饲等优良特性,同时体现父本肉用牛的优良特性,解决了犏牛后代淘汰经济损失的问题,且不影响农户产奶经济效益,深受当地农牧民喜欢。这种综合利用当地犏牛资源,建立新产业模式的做法,标志着培育适应西藏高原地区优质肉牛品种,为西藏自治区生产绿色、安全、健康的优质牛肉,增强牛肉供给能力,加快牦牛产业经济效益可行的途径,应不断加大安格斯肉牛与犏牛杂交利用的步伐,进一步提高半农半牧区养牛的经济效益。