模仿与抗衡:《日本灵异记》中的对华认识研究

2019-11-13赵季玉

赵季玉

《日本灵异记》(全称为《日本国现报善恶灵异记》)是一部以宣扬佛教因果报应为主题的“说话文学”,即短篇佛教故事集。该书为日本“说话文学”的滥觞之作。其具体成立年代不详,一般认为大约为日本奈良(710-784年)末平安(784-1192年)初期。编者景戒(生卒年不详)是药师寺(位于今奈良市西京町)的僧人。

中日两国学界围绕《日本灵异记》展开了各个方面的研究。比如,编者问题、成书年代问题、故事内容解读等。有关《日本灵异记》与中国的关系方面,学者们主要围绕《日本灵异记》对中国典籍的接受情况展开。日本方面,河野贵美子(1996)曾撰专著论述了《日本灵异记》与中国故事的传承关系;中国方面则以王晓平(1992)的《中国志怪小说和日本怪奇文学渊源》为开端展开研究;刘九令(2015)《〈日本灵异记〉中的中国儒学典故》为其代表作,对《日本灵异记》对中国文学中的“尧云舜雨”“轩辕黄帝之阴阳术”等典故的接受、对汉译佛经的引用情况等进行了详细的考察。目前探讨《日本灵异记》中对中国的认识方面成果尚少,据统计共有8篇,代表性的成果有《安乐国与日本国——〈日本灵异记〉中的天皇与自土意识》(山本大介,2009)、《古代对中国文化的憧憬与自土意识——以〈日本灵异记〉地狱观的成立为中心》(田崎笃朗,1994),分别从“安乐国”与“日本国”等词汇意义或者地狱观等出发,考察了《日本灵异记》对“自土”日本的认识。

《日本灵异记》全书共收录了116篇故事,分为上中下三卷,每卷分别有35篇、42篇、39篇,且每卷开头有序。正如全名所示,该书讲述的是发生在日本的、有关现报与善恶的灵异故事,其主题是宣扬佛教的因果报应。实际上,早在《日本灵异记》之前,中国便已有宣扬佛教因果报应的书籍,比如唐临(约601-约660年)的《冥报记》。作为日本人书写的本国书籍,《日本灵异记》本来可以像中国的《冥报记》一样,在书名中不必加入国名“日本”。但是,编者却特意加之,用以强调自己的国家(日本)的存在。此举与编写日本最早的正史书《日本书纪》的舍人亲王(676-735年)在书名上冠以“日本”二字相似,都彰显出一种对当时繁盛的“唐土”的对抗意识。其实,编者的这种意识不仅体现在书名上,而且遍布《日本灵异记》全文。

一、序文中的模仿与抗衡

原夫内经外书传于日本而兴始代,凡有二时。皆自百济国浮来之。轻岛丰明宫御宇誉天皇代,外书来之。矶城岛金刺宫御宇钦明天皇代,内典来也。然乃学外之者诽于佛法。读内之者轻于外典。愚痴之类怀于执,匪信于罪福。深智之俦觏于内外,深恐因果。

唯代代天皇,或登高山起悲,住雨漏殿,抚于庶民。或生而高弁兼委未事,一闻一诉一言不漏。生年廿五受天皇请,说大乘经。所造经疏长流末代。或发弘誓愿,敬造佛像。天随所愿,底敞宝藏。亦大僧等,德侔十地,道超二乘。秉智烛以照昏岐,运慈舟而济溺类,难行苦行名流远国。今时深智人,神功亦罕测。

(中略)

昔汉地造冥报记,大唐国作般若验记。何唯慎他国传录,弗信恐乎自土奇事。粤起瞩之,不得忍寝。居心思之,不得默然。故聊注侧闻,号曰日本国现报善恶灵异记,作上中下三卷,以流季叶。自景戒禀性不儒,浊意难澄。坎井之识,久迷太方。能功所雕,浅工加刀。恐寒心,贻患於伤手。此亦崐山之一砾。但以口说不详、忘遗多矣。不升贪善之至,慓示滥竽之业。后生贤者,幸勿暟嗤焉。祈览奇记者,却邪入正。诸恶莫作,诸善奉行。(景戒,1995:22)

上段文字出自《日本灵异记》上卷序文。景戒首先介绍了儒佛两道在日本的发展,接着对天皇的美德进行了一番赞扬。之后,感慨“现世”世风及人心堕落腐败,故想借助因果报应之理使人心回归正道,希望看到此书之人能从善如流。

值得注意的是,在宣扬主旨之际,景戒特意提到了“唐土”的佛教故事集《冥报记》和《般若验记》(全称为《金刚般若经集验记》),并宣言道:“何唯慎他国传录,弗信恐乎自土奇事”。从这部分可以读取出至少以下两条信息。第一,《冥报记》与《般若验记》在景戒生活的年代已经传入日本,而且是比较流行的书目,其中所宣扬的佛教灵验故事备受当时人们的推崇。第二,如画线部分所示,面对国人以“唐土”书籍为尊的现状,景戒寝食难安,认为不应只重视“唐土”的书籍,对于“自土”之“奇事”亦应抱有敬畏之心,给予同样的关注。可见,当时重“他国”之《冥报记》等“传录”、轻“自土”之“奇事”的现状是景戒编著《日本灵异记》的动机之一。通过此书令本国人民重视“自土”之“奇事”、通过“自土”之“奇事”而“却邪入正。诸恶莫作,诸善奉行”是其编撰目的之一。从这段文字可以解读出景戒对华的双重认识:一方面,他欲以主张本国亦有不亚于“唐土”所发生的“奇事”来实现与“唐土”的抗衡;另外一方面,这种将对抗的对象选择为“唐土”的背后,显露出来的是以“唐土”文化与认知为价值标准来评判自己国家文化的一种对唐文化的高度认同。

景戒的上述矛盾心理在《日本灵异记》序文的论述顺序与文字表达等对《冥报记》的模仿上也有所体现。

首先,了解一下两书序文的论述顺序。《冥报记》成书于唐代初期,是一部宣扬因果报应的佛教故事集。其序文开篇就阐明了善恶因果为不变之真理,并按照对善恶因果真理的信仰程度将众生分为“上智”“下愚”和“中品”三类。接着,唐临举出当时流行的不信因果者的三种无报说,分别为“自然”“灭尽”和“无报”。为反驳此三种说法,他先是列举了儒书中的“当时报”“累年报”和“子孙报”三种例证,又引出佛教中的三报观,即“现报”“生报”和“后报”来证明因果报应的存在。最后,他表明自己的写作意图:希望通过灵验之事令“今俗士”相信因果,遂仿照六朝的佛教故事集《观世音应验记》《宣验记》《冥祥记》编撰了《冥报记》。

对照两书序文不难发现,两者在记述内容的先后顺序和配置方式等方面存在明显的一致性。其基本思路都是在提出世间确实存在因果报应之后,指出当时的人士不信因果者众多,有必要编撰一本宣扬因果报应的书籍。在此基础上,景戒进而指出这种举动之前已有先例,编者才疏学浅、资质平庸,只是将自己见闻之事记录下来,以劝诫世人。

其次,在文字表达方面,《日本灵异记》的基本方针也是尽力模仿《冥报记》。《日本灵异记》上卷序文云:“学外之者诽于佛法,读内之者轻于外典。愚痴之类怀于执,匪信于罪福。深智之俦觏于内外,深恐因果”。“今时深智人,神功亦罕测。”(景戒,1995:23)。所谓“外”即中国的儒教,“内”即佛教。景戒指出,读儒书者往往诽谤佛法,学习佛法之人常常轻视儒书,只有信奉佛教的智者同时尊崇儒佛、深信因果,而且信奉之人的力量深不可测。景戒论述儒佛相轻的目的是为了引导出信奉佛教因果之智者的稀有性,以突出呼吁众人敬畏因果报应的必要性。但实际上,奈良末平安初,儒家思想对日本的影响并不是很大,在固有的神道思想面前更是微不足道。所以,在强调信奉因果之必要性的过程中,景戒本来完全没有必要刻意将儒佛列出来进行对比陈述。而景戒之所以这么写,是他刻意模仿《冥报记》造成的结果。

唐临在《冥报记》中宣扬有必要信奉佛教因果的逻辑是:世间万物皆有因果;但有很多人不信因果、同谓善恶无报;其实,儒书中论善恶之报甚多;然儒书事法王道、理关天命、常谈之际、非所宜言;故避谈与政道有关之儒书、取佛教微细以证因果之存在。在整个论述过程中,唐临之所以提及儒书,是因为当时儒家思想已经深深根植于“唐土”,影响非常大。通过援引儒家,可以为佛教之因果报应的存在提供强有力的佐证,使民众更容易理解和接受。

当其时在日本,儒家思想的影响还没有那么深远,儒书中所宣扬的因果思想在日本亦未流传开来,所以唐临在《冥报记》中以影响力强大的儒书为媒介宣扬佛教中的因果思想的方式不适用于日本。但景戒为了与《冥报记》序文对称,还是强行采用了儒佛并论的论述方式,造成了《日本灵异记》中的描写与日本当时国情不符的情况。

据上可知,《日本灵异记》在序文的论述顺序与文字表达等方面均对《冥报记》进行了刻意模仿。这种模仿背后也有欲与“唐土”相抗衡之意,但更多的是对“唐土”文化的认同。在强大的“唐土”文化的冲击之下,景戒以同主题的《冥报记》作为自己写作的标准,同时借助“唐土”的影响力为《日本灵异记》提供了权威支持。

二、正文改编中的模仿与抗衡

《日本灵异记》中对华认识的另外一个表现是对“唐土”已有的佛教故事集、主要是序文中提到的《冥报记》与《般若验记》中的故事进行改编,以证明日本与“唐土”一样,也是佛法遍布的佛国土。

关于《日本灵异记》对《冥报记》与《般若验记》的改编,已有众多学者考察过。一般认为《日本灵异记》对中国典籍的改编方式主要有两种:第一,将中国原典中的人名、地名和时间等置换为日本。第二,在相同的主题之下,对故事内容进行改编。

上述第一种改编情况见于《日本灵异记》上卷第十八篇和中卷第十篇。《日本灵异记》上卷第十八篇题名为“忆持法华经现报示奇表缘”。此故事几乎是《冥报记》中卷第一篇“隋开皇博陵崔彦武”的翻版。《冥报记》故事如下:

隋开皇中,魏州刺史博陵崔彦武,因行部,至一邑,愕然惊喜,谓从者:吾昔尝在此邑中,为人妇,今知家处。回马入修巷,曲至一家叩门,命主人。主人公年老,走出拜谒。彦武入家,先升其堂,视东壁上,去地六七尺有高隆。谓主人曰:吾昔所读法华经,并金钗五只,藏此壁中,高处是也。经第七卷尾后纸,火烧失文字。吾至今,每诵此经,至第七卷尾,恒忘失不能记。因令左右凿壁,果得经函。开第七卷尾,及金钗,并如其言。主人涕泣曰:亡妻存日,常读此经,钗亦是亡妻之物。妻因产死,遂失所在,不淫使君,乃示其处。彦武亦云:庭前槐树,吾欲产时,自解头发,置此树空中。试令人探,果得发,主人于是悲喜。彦武留衣物,厚给主人而去。崔尚书敦礼说云然,往年见卢文励,亦同。但言齐州刺史不得姓名,不崔具,仍依崔录。(唐临,1992:17)

崔彦武行至一邑时唤起记忆,找到了前世的住宅。他告诉宅子的主人,自己是他前世的妻子。为证明自己所言为真,崔说出了所藏金钗及所烧经文位置。主人按其所言,果然找到,确信崔彦武确为自己前世之妻。

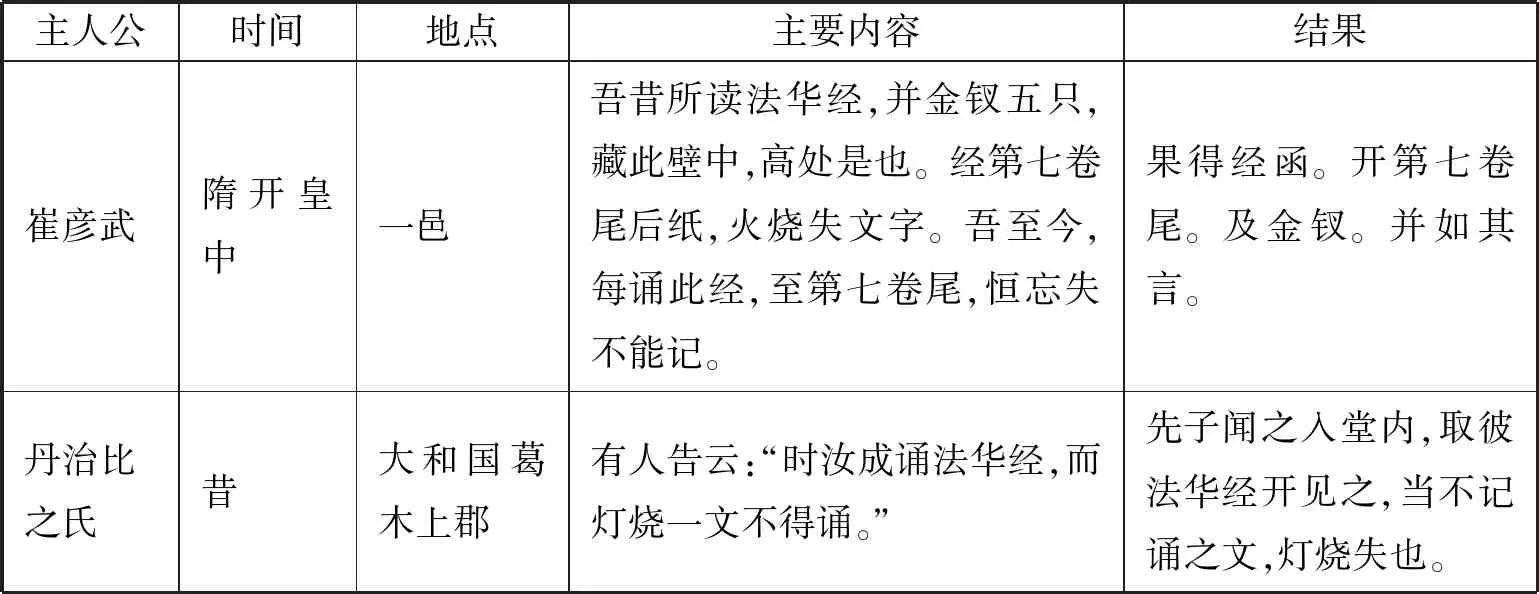

表1 崔彦武与丹治比之氏故事对比

《日本灵异记》对此故事进行了改编。故事梗概如下:丹治比氏持经者诵读《法华经》时,唯独有一字无论如何记不住,故到观音前悔过。梦中有人告诉他,这是因为他前世诵经时烧掉了这个文字,并告知了丹治比氏的前世出身。丹治比氏依梦示见到了前世父母,经文也得以能够记全。两篇讲的都是与前世因果有关的故事,而且有很多共通之处。

通过表1可知,两书在前世烧掉了部分《法华经》文字、转世后男子记不住经文等方面如出一辙。前者仅是将后者的主人公姓名、故事的时间和地点等被置换为了日而已本,对《冥报记》故事的模仿痕迹非常明显。

第二种改编情况见于《日本灵异记》上卷第七篇、第十六篇,中卷第十九篇、第二十五篇,下卷第四篇、第十篇、第十三篇、第三十五篇。以《日本灵异记》上卷第七篇为例。该故事的主题为乌龟报恩。三谷郡长官的先祖在百济被侵略时参军出征,其出发前向神佛祈祷,果然受到庇佑。为了兑现当初祈祷时所说的建造寺院的诺言,先祖招请弘济法师到日本建三谷寺。弘济为了购买建造佛像的材料进京,回京之际,在难波(今大阪一带)津国港口遇见有人贩卖乌龟,故劝人买下放生。继续赶路的弘济搭船后,船夫起了贼心,将其扔入海中。其时,竟然有龟为弘济做垫脚石,终得以保住性命。后来海贼到三谷寺贩卖所抢黄金和红色颜料,恰巧被弘济撞见。弘济的东西得以归还。《冥报记》上卷最后一个故事讲的也是乌龟报恩的故事。其前半部分和上述《日本灵异记》基本一致。扬州的严恭本来是泉州人。二十岁时,他向父母讨得五万贯钱,打算去扬州做生意。途中以每只千贯钱的价格买下了本来要被贩卖的五十只乌龟。结果,贩卖乌龟之船在出发十余里后沉没。与此同时,有五十名黑衣人至严恭家中,奉与他们湿漉漉的五万贯钱。严恭一个月后回家,发现黑衣人来送钱的日子和自己赎救乌龟之日重合。这里,编者不仅仅将主人公等置换为日本,而且借用故事主题对内容进行了大幅改编。比如,主人公遇难与得救的方式、贩卖乌龟者的下场、财物归还的方式等均与《冥报记》有了很大的不同。特别是结尾部分,《冥报记》在乌龟报恩故事之后,又记录了三则与严恭有关的灵异故事,而《日本灵异记》并没有采用。

那么,《日本灵异记》编者景戒对中国故事进行改编的目的何在呢?下面将结合《日本灵异记》下卷第十篇故事对此问题进行解答。

牟娄沙弥者,榎本氏也。自度无名。纪伊国牟娄郡人。故字号牟娄沙弥者。居住安谛郡之荒田村,剃除鬓发,著袈裟,即俗收家,营造产业。发愿如法清净奉写法华经一部。专自书写。每大小便利,洗浴净身,自就书写筵以还,经六个月,乃缮写毕。供养之后,入于涂漆皮筥,不安外处,置于住室之翼阶,时时读之。神护景云三年岁次已酉夏五月廿三日丁酉午时,发火总家,皆悉烧灭。唯彼纳经之筥,有于盛爝火之中,都无所烧损。开筥见之,经色俨然,文字宛然。八方人视闻之,无不奇异。谅知,河东练行尼,所写如法华之功兹显,陈时王与,读经免火难之力再示。

赞曰:“贵哉,榎本氏。深信积功,写一乘经。护法神卫,火呈灵验。是不信人改心之能谈。邪见人辍恶之颖师矣。”(景戒,1995:273)

该故事讲述了牟娄沙弥如法所抄写《法华经》之经文火烧不坏的故事。其主旨为宣扬《法华经》的威力。值得注意的是画线部分,编者曰:“谅知,河东练行尼,所写如法华之功兹显”一句。“河东”即黄河之东,“练行尼”即修行的尼姑。该故事见于《冥报记》上卷“唐河东练行尼”。据《冥报记》载,练行尼为抄写《法华经》特设净室,“一起一浴,燃香熏衣。仍于写经之室,凿壁通外,加一竹筒。令写经人,每欲出息,辄遣含竹筒,吐气壁外”。如此历经八年终于写完,精心供养。龙门僧人法端求要此经,练行尼不得已将经奉上。但法端打开经后发现竟无文字,遂将其还给练行尼。练行尼在佛前昼夜不停修行七日七夜后,打开经文,文字如故。所以,“谅知,河东练行尼,所写如法华之功兹显”意思是说,中国练行尼之《法华经》灵验在“兹”日本也得到显示。景戒欲以此彰显日本国《法华经》之灵验并不逊于佛教灵验的“唐土”。

可见,景戒仿照“唐土”已有的佛教故事集中的奇事进行改编,改编为日本国本土的奇事,是为了与当时繁盛的“唐土”相抗衡,以此来证明日本国亦有不输佛教因果报应灵验之“唐土”,实现与“唐土”的抗衡。他认为“唐土”人民身上的奇事在日本国民众身上也会发生,因果报应的原理也贯穿于他们生活的方方面面。当然,景戒之所以选择从佛教灵验方面与“唐土”相抗衡,与他的僧人身份有关。

三、“圣”字背后的模仿与抗衡

为了进一步与“唐土”相抗衡,景戒甚至在《日本灵异记》中多处称日本为“圣朝”,称天皇为“圣皇”“圣君”:“我圣朝所弹压之事,有是善类。斯亦奇异之事矣”,“忘古今来,未都见闻。是亦我圣朝奇异事矣”,“唯以是天皇代所录善恶表,多数者。由圣皇德显,事最多”,“治天下贺美能天皇是也。是以定知,此圣君也”。其中,“圣皇”指圣武天皇(701-756年),“圣君”指嵯峨天皇(786-842年)。

圣武天皇是文武天皇(683-707年)的第一皇子,为日本第45代天皇,于724-749年在位。他在位期间,灾害和疫病频发,皇族势力长屋王(676-729年)与藤原家族相对抗,发生了“长屋王之变”和“藤原广嗣之乱”这样的政治阴谋和丑闻。律令体制的破裂越来越严重,腐败堕落横行,社会矛盾重重,很多方面迫切需要改革。民间对生活的不安也越来越明显,呈现出“天下谷价腾贵,百姓饥急。虽加赈恤,犹未存济”的惨状(菅野真道,1993:118)。各种天灾地变威胁着人民的生活。可见,天平年间并不是治世景象。

按照中国古代的政治标准,以中国儒家思想体系下的“圣”之标准来评价的话,圣武天皇治世的天平年间不可能被称为“圣朝”,其人亦很难被称为“圣皇”。因为在中国“圣皇”“圣朝”是在“圣”字的含义之下引申出来对以王道治国的皇帝及其时代的尊称。而皇帝的“圣”举通常包括减免田租、鼓励生产、改革法律、提倡节俭,强调民为政本,推行休养生息的政策等。

景戒之所以在《日本灵异记》中对圣武天皇赞赏有加,是因为他是从佛教视角进行衡量的。这一点通过文中的表述可以知晓。“胜宝应真圣武大上天皇,尤造大佛,长绍法种,剃髭髪、著袈裟、受戒修善,以正治民。慈及动植,徳秀千古。……瑞应之华竞而开国邑。善悪之报现而示吉凶。故号称胜宝应真圣武大上天皇焉。唯以是天皇代所录善恶表,多数者。由圣皇德显,事最多。”(景戒,1995:118)其中,“造大佛,长绍法种,剃髭髪、著袈裟、受戒修善”指圣武天皇于741年下诏在全国建立国分寺,743年下诏建造东大寺卢舍那佛像,于752年举行了东大寺大佛开眼法事等佛教功绩以及剃发出家修行的行为。

景戒以此为“治民”之“正”,指出正是因为圣武天皇广布佛教善行,使得国内善恶之报显现、凶吉之事有预兆。而佛教奇瑞的显现又是天皇之德行显著的结果。善恶因果报应的显现与天皇之德行之间是相辅相成的关系。在两者的相互作用之下,人们称在位期间“善恶之表”尤其多的圣武天皇为“圣皇”。

同样,嵯峨天皇被称为“圣君”的原因也与佛教有关。“何以知圣君耶?世俗云,‘国皇法,人杀罪人者,必随法杀。而是天皇者,出弘仁年号传世,应杀之人成流罪,活彼命以人治也。是以旺知圣君也。’”(景戒,1995:118)嵯峨天皇之所以能被称为“圣君”,是因为在他之前的天皇统治国家时,杀人之人必将依法被斩。嵯峨天皇却心怀慈悲,将年号定为“弘仁”,将死刑之人改为流放,以保存人民性命,避免杀生。赦免死刑者乍看与中国的德治相似,但实际上景戒所指的是佛教“五戒”中的“不杀生戒”。

据上可知,景戒所描述的治世景象与“圣朝”“圣皇”“圣君”等称呼本身所具备的含义并不吻合。他只是将中国对皇帝及其治世的尊称“圣朝”“圣皇”“圣君”等概念借用于日本国而已,其衡量的标准并非儒家思想体系,而是佛教。这种衡量标准的选择当然与他是僧人有关。但是,从僧人的立场出发必须以佛教思想体系作为评价标准时,景戒大可不必采用“圣皇”等“唐土”用来称赞皇帝的概念。所以,可以说景戒是在以佛教为判断标准的情况下,“强行”使用了“圣朝”“圣皇”等概念。这种行为背后也体现出他的两种对华认识:一方面,他试图以“圣”字来抬高日本的地位,实现与“唐土”的比肩;另外一方面,从其选择提高本国地位的对象为“唐土”描述治世所用的词语“圣朝”“圣皇”“圣君”等来看,其对“唐土”文化是高度认同的。

四、对华认识产生的原因

关于一个人产生某种认识的原因,往往可以从其人生经历与时代背景两个方面进行考察。分析景戒产生对华认识的原因亦可采用此方法。但是,现存景戒本人的资料很少,基本上仅见于《日本灵异记》下卷第三十八篇,而其中记载的内容却少之又少。所以,关于景戒何时出家以及生活状态等均不得而知。因此,本文将主要从《日本灵异记》编撰时期的中日时代状况来分析景戒产生上述认识的原因。

中国方面,当时的“唐土”无论在政治制度、经济发展还是文化等方面都极度繁荣,是盛极一时的“大唐”。而日本则自称“粟散边地”。所谓“粟散边地”,字面意思为像小米粒一样洒落于各处的边远小国。它是古代日本人在与中国对比时下意识产生的谦卑自称,是一个特有的表达方式,即小国之意。从这种自称可知,与文化极度繁荣的“唐土”相比,日本人对本国文化有很强的自卑意识。而这种自卑意识又刺激了他们的“自大”心理,使他们萌生了强烈的与“唐土”对抗的意识。于是,景戒希望通过模仿与改编证明本国亦有“唐土”所发生的灵验之奇事,本国亦是“圣皇”“圣君”所统治下的“圣朝”,来实现与“唐土”的比肩。

日本方面,《日本灵异记》约成书于光仁天皇(770-781年)、桓武(781-806年)朝时期。此时,国家一改圣武天皇和孝谦天皇(718-770年)时期宽松的佛教政策,开始取缔佛教,压制民间传教。虽然桓武天皇时期重用从唐回国的最澄(766-822年)和空海(774-835年),为日本佛教的发展注入了新鲜血液,但是出于对原有佛教参与政权过多的畏忌,对“南都六宗”各派实行了没收封户等镇压政策。同时,民间关于佛教的各种说教故事也成了政府的打压对象。《续日本记》“延历四年五月二十五日条”中的敕令便是例证:“今见众僧,多乖法旨,或私定檀越,出入闾巷,或污称佛验,诖误愚民。云云。”(菅野真道,1993:121)当时的统治阶级镇压佛教并非因为不信奉佛教,而是因为他们在国家层面上一味地尊崇《冥报记》等“他国”故事中的奇事、灵异事件,认为教化民众的僧人在民间布教有违佛教宗旨、会扰乱社会秩序。当时的这种社会现状是刺激景戒发出“何唯慎他国传录,弗信恐乎自土奇事”的呼声的重要原因。作为一名“自度僧”(律令制度下未得到官方许可私自出家的僧尼),景戒并未参与到政治的中心,而是在民间布教。在他看来,民间所传述的“自土”佛教灵验故事也是反映日本为佛法遍地国土的事实之一,应该得到与“他国”故事一样的尊重,应同样被记述下来。

平安初期,日本盛行“唐风文化”,文学方面编撰了《凌云集》《文华秀丽集》《经国集》等敕撰汉诗集,形成了本土文化暗淡的“国风暗黑时代”。进入平安时代中期以后,逐渐兴起了批判只重视“唐土”的风潮,提倡也应该尊重本国日本文化的言论越来越盛。川口久雄曾指出十一世纪成立的日本汉诗集中,在书名里冠以“本朝”二字,强调自己国家汉诗集的汉诗集越来越多。他将这种重视自己国家的汉诗集的意识称之为“本朝意识”(川口久雄,1981:201-202)。比如,天历年间(947-957年)成书的《日观集》序文中就有如下记述:“夫贵远贱近,是俗人之常情,闭聪掩目,非贤哲之雅操。望青山而对白浪,何异风流。闻系竹以赏烟霞,既同声色。我朝遥寻汉家之谣咏,不事日域之文章。”(大江维时,2003:15)作者批判了只重视“汉家之谣咏”而轻视“日域之文章”的风潮。从《日观集》之书名本身我们也能看到编者注重“日域之文章”的意识。景戒编撰《日本灵异记》应该说为平安初期乃至中后期出现的批判轻视“自土”之风潮开辟了先河。研究他的对华认识,不仅对考察古代中日两国的关系,而且对思考现代两国关系的构建问题等均大有裨益。