浅析青年志愿服务现状与对策分析

2019-11-11马莹莹司巧云楚云平

马莹莹 司巧云 楚云平

摘要:大学志愿服务逐渐成为社会关注的焦点,大学生群体在志愿服务活动中也发挥着重要的作用。为了更好地了解大学生志愿服务的发展情况,本文以合肥师范学院在校大学生为调查对象,采取问卷调查的方式,具体了解大学生对志愿服务活动的认知情况和参与情况。最后根据调查数据分析,提出有关提高大学生志愿服务发展的有效性建议,以期促进大学生志愿服务活动的健康发展。

Abstract: College volunteer service has gradually become the focus of social attention. College students also play an important role in volunteer service activities. In order to better understand the development of college students' volunteer service, this paper takes college students in Hefei Normal University as the survey object and adopts questionnaire survey to specifically understand the cognition and participation of college students in volunteer service activities. Finally, based on the analysis of survey data, this paper puts forward some suggestions on improving the effectiveness of college students' volunteer service development, in order to promote the healthy development of college students' volunteer service activities.

关键词:合肥师范学院;大学生;志愿服务

Key words: Hefei Normal University;college student;voluntary service

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2019)29-0251-03

0 引言

现代志愿服务起源于19世纪初西方国家宗教性的慈善服务(Religious Charity)[1]。志愿服务的思想源远流长,几千年前的中国传统文化中涌现了“仁爱”、“义利”、“兼爱”等深厚的和谐的人文思想[2]。前联合国秘书长科菲·安南在“ 2001国际志愿者年”启动仪式上指出:“志愿精神的核心是服务、团结的理想和共同使这个世界变得更加美好的信念。从这个意义上说,志愿精神是联合国精神的最终体现。”在当代社会,“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神贯穿于整个社会服务活动体系之中,志愿服务精神也逐渐发展成为一种国际思想潮流[3]。 志愿服务体现了“人人参与, 人人尽力, 人人享有”的共享发展理念,志愿服务的蓬勃发展,对全面建成小康社会发挥着重要的推动与促进作用[4]。在“互联网+”迅速发展的时代背景下,形成了“互联网+志愿服务”新型志愿服务模式,提高了志愿服务的专业化、信息化和精准化水平[5]。大学生群体是推动志愿服务发展的一股强有力的力量,将“互联网+志愿服务”模式引进大学校园,利用互联网信息传播志愿服务精神,提高大学生的责任意识、奉献意识,践行社会主义核心价值观[6]。为了推动高校大学生志愿服务的发展,我们对大学生志愿服务情况展开调查与分析,并针对大学生志愿服务提出具有可行性的建议,引导更多大学生积极地参与到志愿服务活动中。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

本次调查对象为合肥师范学院224名在校大学生。按照性别划分为:女生153人,男生71人;按照专业划分:文科类143人,理科类32人,工科类27人,艺术类6人,其他类16人;按照年级划分:大一39人,大二40人,大三122人,大四23人。

1.2 调查方法

采用调查问卷的方法。该问卷分为三个部分:调查对象的基本信息,志愿服务的认知情况,志愿服务的参与情况。利用问卷星平台,总共发放问卷230份,收回224份,回收率97%。

2 調查结果分析

2.1 志愿服务认知情况

2.1.1 大学生对志愿服务了解程度较高

在对大学生进行志愿服务活动了解程度的调查中,认为自己非常了解志愿服务活动流程的占10.71%,认为自己比较了解的占比29.46%,认为自己了解的占比36.61%,认为自己不太了解的占比20.54%,认为自己完全不了解的占比2.68%。通过调查发现大学生志愿服务的认可度和接受程度都比较高,因此,在高校开展志愿服务具有一定的可行性。

2.1.2 大学生认为从事志愿服务活动应具备较高的思想道德修养

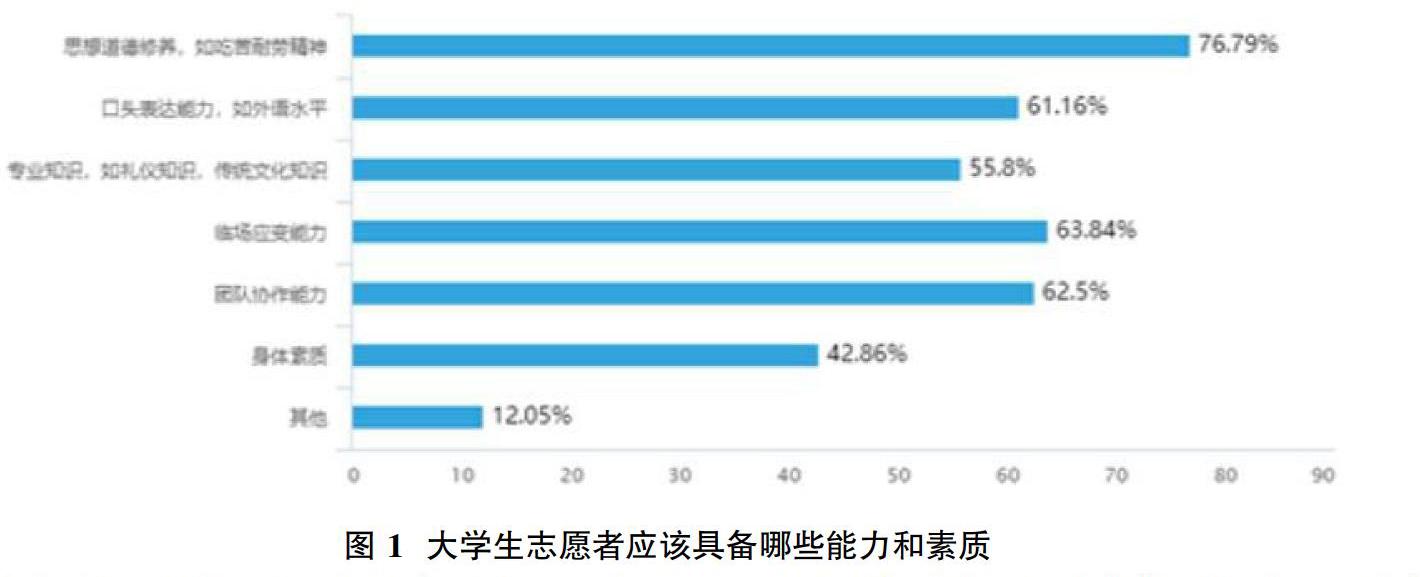

在大学生志愿者应该具备哪些能力和素质调查中,认为应具备较高的思想道德修养(如吃苦耐劳的精神)占到76.79%,认为应具备临场应变能力的占到63.84%,认为应具备团队协作能力的占到62.5%,同时,认为应该具备较强的语言表达能力的占到61.16%,认为应具备较充分的专业知识的占到55.8%,如图1所示。

2.1.3 大学生对我国未来志愿服务的发展持乐观态度

通过调查大学生对未来我国志愿服务的发展趋势的态度发现,有8.48%的大学生认为志愿服务会迅速发展,有50.45%的大学生认为我国志愿服务将呈现较快的发展趋势,31.7%的大学生认为我国志愿服务会保持平稳趋势,有6.7%的大学生认为不清楚。

2.2 志愿服务参与情况

2.2.1 大学生参与志愿服务活动的主要目的是锻炼自己、服务社会

大学生群体在志愿活动中占据重要作用,基于大学生群体自身的特性,如缺乏实践经历、有热情、有活力等,从而导致他们参加志愿服务的主要目的是锻炼自己、为社会服务。其中锻炼自己,增加社会经验占到72.77%,希望为社会做些力所能及的事占到67.41%,扩充交际网络、大学要求和对参加志愿者工作的好奇分别占到35.27%、33.04%、30.36%。新时代下的青年必须要在实践中体验真知,在感恩的同时学会奉献社会,帮助他人。

2.2.2 大学生参与志愿服务活动的内容以爱心服务类为主

在调查大学生参与志愿服务活动的主要内容中发现,参加爱心服务类(如:助残、助弱、扶贫)的占到62.5%,参加增加社会经验类(如:运动会、展会)的占到46.43%,参加社会公益类(如:环保工作者、协管员)的占到45.09%,参加健康教育类(如:支教、公益讲座)的占到38.39%,如表1所示。

2.2.3 大学生参与志愿服务活动的途径以社团组织为主

通过对大学生参加志愿服务活动途径的调查发现,通过加入学校爱心社的占比52.68%,通过院或校青年志愿者协会等组织宣传参加的占比52.23%,通过班级群发通知宣传参加的占比51.79%,通过身边人的告知(老师、同学、家人、朋友)参加的占比44.2%,通过加入社会志愿服务机构或了解其他官方网站参加的占比30.36%,而通过公众号推送、校园广播或电视等以及其他途径参加志愿服务活动的占比分别为21.43%、19.64%、10.27%。开展一项志愿服务活动,最切实有效的方法就是与线下社团组织合作,加强宣传力度。其次可以通过线上的QQ群、朋友圈等网络交流平台进行宣传,加大志愿服务活动在校园内的推广力度。

2.2.4 大学生参与志愿服务活动时间的选择以课余时间为主

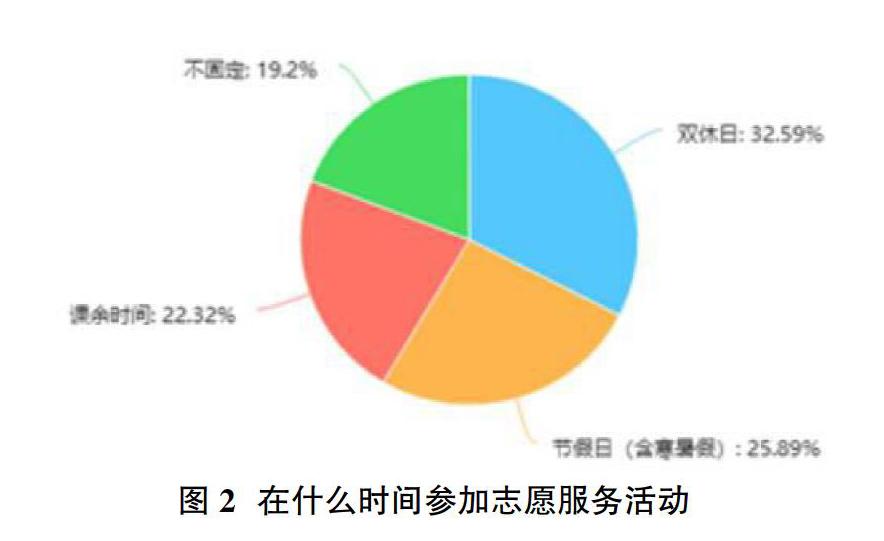

在调查大学生主要利用什么时间参与志愿服务活动中发现,32.59%的大学生是利用双休日,25.89%的大学生是利用节假日(含寒暑假),22.32%的大学生则利用课余时间,还有19.2%的大学生参与志愿服务的时间不固定。可见,大学生更愿意利用双休日和节假日(含寒暑假)等课余时间参加志愿服务活动,如图2所示。

2.2.5 大学生参与志愿服务活动的时长低于4小时

通过对大学生关于参加一次志愿服务活动时间的调查中发现,有5.36%的大学生参加一次志愿服务活动的时间在1小时以内,有46.88%的大学生参与时间为1-2小时,有39.29%的大学生参与时间为2-4小时,有8.48%的大学生参与志愿服务的时间在4小时以上。可见,大学生参与一次志愿服务活动的持续时长较短。

2.2.6 大学生参与志愿服务活动存在的主要阻力是专业化水准不足

当被问及大学生自身在参与志愿服务活动过程中遇到的阻力时,44.37%的大学生认为志愿服务活动中自身专业化水准不足,部分专业工作需要进行专业化培训后才能胜任。可见,大学生注重志愿服务活动的专业化培训,更好胜任志愿服务工作。

2.2.7 大学生参与志愿服务活动的体验较好

通过调查,有37.95%的大学生对参与志愿服务活动的体验表示非常满意,有41.96%的大学生表示比较满意。部分大学生指出在参加志愿服活动的过程中也会遇到一些阻力,但是,通过与成员之间的协作以及组织的支持,这些问题基本上能够得到解决。

3 结论

本次调查以合肥师范学院在校大学生为例,对大学生关于志愿服务的态度及现状进行调查分析。研究发现大学生对志愿服务的认知水平较高,大多数人表示对志愿服务活动的了解程度较高,对我国未来志愿服务发展情况比较乐观,认为参与志愿活动可以锻炼自己的能力,增加社会经验,可以为社会做一些力所能及的事情,也有利于实现自己的人生价值。但是,在调查的过程中,我们也发现了大学生志愿服务存在的一些问题。

3.1 存在的主要问题

3.1.1 大学生志愿服务需求强烈,但缺乏连续性

在大学期间,大学生一般都希望有更多的机会参与到志愿服务中去,增加自己的社会实践能力,同时希望提升自身的价值。但是,大学生主要以学业为主,课堂学习和实习实践占据了更多的时间,导致大学生不能保证有充分的时间参与志愿服务活动。有意愿的大学生也只能利用短暫的课余空闲时间参与志愿服务,从而出现大学生参与志愿服务时间短、频率较低、持续性不强等问题[7]。

3.1.2 大学生志愿服务参与机会增加,但专业化程度较低

随着我国志愿服务的不断发展,大学生拥有更多参与志愿服务的机会和平台,但是,许多志愿服务缺乏较高的专业性和系统性。大学生缺乏与志愿服务相关的专业化培训与学习,导致专业化知识、能力和素养都存在不足。同时,志愿服务本身缺乏系统性和专业性,这就会导致志愿服务质量难以把控,不利于志愿服务的健康发展。

3.1.3 大学生志愿服务的信息传播及时性与完整性较差

大学校园是大学生学习和生活的主要活动场所,与社会的接触相对较少,但是大学生参与志愿服务的服务对象主要是社会。就存在问题来看,大学生想了解志愿服务的相关信息时存在一定的阻碍,比如,志愿服务信息传递滞后、信息传达不准确等,都会对大学生参与志愿服务造成影响。当前的社会,信息呈现高速更替的发展趋势,传统的志愿服务形式服务效率低,信息传播速度慢,已经不能完全满足当代大学生和社会发展的需要。

3.2 改善对策

3.2.1 建设大学生志愿服务活动基地

为了使大学生在参与志愿服务活动时有较为固定的活动项目、活动时间、活动地点,保证大学生参与志愿服务的持续性,政府和各大高校应该加大对大学生志愿服务的扶持力度,积极推动大学生定点下乡扶贫、西部扶贫等大学生志愿扶贫基地建设[8]。政府应该加大财政资金投入建设大学生志愿服务基地,扩大志愿服務基地的参与渠道和范围,保证大学生能够在定性、定时和定点的情况下参与各种志愿服务活动。

3.2.2 将大学生志愿服务纳入高校课程教育体系

高校积极建立大学生志愿服务学习制度,将志愿服务纳入高校课程体系,作为大学生学习成绩考核内容之一[9]。学校要加强对大学生的思想政治教育和职业道德教育,开设一些有关志愿服务的理论课程,将大学课程与志愿服务相联系,鼓励大学生积极参加各种形式的志愿服务实践活动。同时,高校应该建立大学生志愿服务学习信息档案系统,形成一种督促管理机制,推动大学生参与志愿服务发展成为一种制度化、常态化,从而促进大学生志愿服务专业化程度的提高。

3.2.3 建立“互联网+志愿服务”新型大学生志愿服务模式

充分利用互联网信息技术,改革高校志愿服务发展模式,创建以“互联网+”为基础的大学生志愿服务双向互助平台,如志愿服务时间银行。通过志愿服务时间银行平台,大学生可以根据存入的志愿服务时间,换取帮助,大学生既是志愿服务者,同时也是被服务对象,能够在尽己所能帮助他人的同时获得相应的回报。“互联网+志愿服务”模式可以提高志愿服务的专业化、信息化和精准化水平,大学生能更及时、广泛地了解校内外志愿服务信息,从而不断推动大学生志愿服务的创新发展。

参考文献:

[1]江汛清.国际志愿服务及其对中国社会建设的启示[J].中国青年政治学院学报,2008(03):30-35.

[2]陈广锐.新视角比较中西方志愿服务[J].中国校外教育,2010(10):46,102.

[3]马海韵.中国公民志愿精神:价值愿景、成长现状及培育路径[J].南京社会科学,2011(12):86-91,104.

[4]李茂平.共享发展视域下我国志愿服务的主要对象与方式[J].湖南财政经济学院学报,2018,34(01):116-122.

[5]邢翠霞,付海霏.志愿服务与“互联网+”结合模式探究[J].电脑知识与技术,2016,12(21):240-241.

[6]路明洁.“互联网+”时代大学生志愿服务现状及发展策略研究[J].湖北函授大学学报,2018,31(14):39-40,47.

[7]杨海华,杨娟.大学生社区志愿服务参与性研究:基于盐城市高校大学生的调查[J].青少年研究与实践,2018,33(03):75-80.

[8]陈琦.大学生志愿服务实践基地的建设思路及对策研究[J].法制与社会,2017(17):238-239.

[9]姜国平,周宇,同晓.高校志愿服务纳入课程学分体系的利弊[J].传播力研究,2018,2(08):107.