剧场·叙事·仪式

——从民族交响剧场《康僧会》看当前的民族音乐创作

2019-11-09贾波

贾 波

(枣庄学院音乐与舞蹈学院,山东 枣庄 277160)

民族交响剧场《康僧会》以三国时期西域康居国大丞相的长子“康僧会”东传佛教并弘扬佛法为创作题材,描述了佛法东传直接促进西域、中亚、印度等地域风俗文化与汉文化的交流、融合的历史叙事。该作品以历史为主线,按照叙事的发展脉络分为“西来神僧”“五彩舍利”“初寺钟鼓”“水映塔月”“泥洹梵呗”五章,均以主题与打击乐的交替陈述展开,主题的陈述颇富感慨和思索性质。作品的演绎经历了“混乱与活跃”“徘徊与困惑”“消沉与呐喊”,跌宕起伏,与主人公“康僧会”的心境相统一,叙事题材与民族交响体裁相得益彰。通而观之,作品旨在剧场效应中以叙事的方式寻觅其本来的心灵仪式感。

《康僧会》由南京民族乐团向许志斌(1)许志斌,上海音乐学院博士,南京艺术学院音乐学院教授,作曲家,作曲及作曲技术理论方向硕士研究生导师,江苏省音乐家协会创作委员会委员,南京艺术学院琴学研究中心理事。委约创作,并在南京文化艺术中心首演,为文化界、宗教界人士以及众多音乐爱好者提供了一场饕餮视听盛宴。通过对《康僧会》的现场聆听,深刻感受到作曲家以特定音乐体裁展示重大文化命题、宗教情结和民族复兴关怀的思想与意涵;作品冠以民族交响剧场之名,以巧妙逻辑结构和音乐思维,对于探索民族交响乐展示模式提供了新的参考形态。

一、剧场理念——“禅音悟道”

民族交响剧场作为民族音乐创作的新模式,是一种以叙事性、画面性、舞台性和表演性为外在形态,融题材、情境、思想意蕴、艺术技巧、舞台画面以及音响效果多重理念为一体的音乐形式。作曲家选用“民族交响剧场”与厚重的历史题材相结合进行创作,无疑是一种独到的选择。在作品中,作曲家以“民族交响剧场”这种大型体裁形式将多种创作观念有机融合,以历史作为主线,通过戏剧性框架巧妙融合音乐结构,以色彩斑斓的精妙配器和写意性的描绘,呈现了康僧会的成就;抒情性与戏剧性层层递进,再现了康僧会传递佛法的恒心和决心,是一次将二者完善结合的成功探索。

在描绘这种大型事件的体裁中,乐器的角色化是该作品一大亮点。不同乐章中的乐器及其音响的编织都透出乐器角色化的塑造,如第一乐章大笛模仿印度班舒里笛的音乐叙事,其主题旋律均为西域风格,目的在于表现佛法的发源地在印度;紧接着大阮的独奏与大笛形成一种区域的交接,代表着不同区域音乐文化的碰撞;之后,音乐叙事采用二胡、梆笛、唢呐等乐器的衔接,展现了西域和东土文化的不断融合,推动着主旨的发展,构成叙事的整体空间布局。

“剧场”是“历史事件”即音乐作品的物理和心理的空间之场、表演之场和交往之场。这种多位一体的创作理念旨在“重现”历史,让观赏者回到古人的世界,全方位感受历史事件的真实性,其中,“声场相位”是剧场理念的特色之一。《康僧会》将乐队的位置进行了精心的设计,如:艺术家们将两台古筝摆放于拉弦与弹拨乐器之间,吹管乐如笙、竹笛(大笛)、唢呐的位置设计也不同于传统器乐合奏。这种突出声音与相位多层次性的设计,体现的是一种将创作、表演以及音响融而为一的整体性构思。

在这部作品中,艺术家们的创作观念是全息的,他们不局限于声音(作曲技法和演奏手法)的处理,将观众也作为作品演绎的一个组成部分。如,在第一乐章的开始部分,有7位观众参与不同大小碰铃的演奏,让观赏者融入其中,亲身体验“法器”的神圣与庄严以及音乐叙事的仪式感;以往器乐合奏的演绎对灯光没有特殊的要求,而在《康僧会》的创演中,创作者将舞美因素融于其中,将光色作为作品的一部分,无疑构成了一个有机的叙事整体。据作曲家所述,他曾与舞美多次对克孜尔石窟中壁画色调进行细致考察,最终确定演出以蓝色为基色,并按照故事的发展和内容的需要使用背景大屏幕(LED display),结合音响在不同的乐章及不同的阶段适时变换。如,第三乐章“初寺钟鼓”在蓝色的基础上,变换灯光、色调与模仿风雨雷电的音响相融合,可谓“色调与音色齐飞,佛法与音声同源”。演出中精妙绝伦的舞美与乐队音响相融为一,交相辉映,力求在时间与空间的双向路径中回望历史,展现了创作者贯穿始终的剧场理念。

质言之,“剧场理念”是对听赏语境的限定,即是说,只有在特定的音乐语境之中,回到古人(康僧会)的“视界”感受音乐。在这样的“视界”之中,深邃的哲理和文化意涵与民族音乐文化的特质相融合,进而惟妙惟肖的展现民族文化与现代音乐融合的品质,给予专业音乐家、音乐爱好者不同程度的心灵震撼。

二、音乐叙事——“佛韵新声”

任何音乐作品从无到有、从文本到音响呈现,无不溶于作曲家奇妙的精神创作过程之中,而理解这个过程就需要从整体上观照音乐、领悟音乐。民族交响剧场《康僧会》作为一部具有厚重感、历史感、沧桑感与哲学观念、理性思考、技术手段相结合的作品,从宏观构架到微观音乐材料的运用都显现出与历史叙事相契合的特点。

民族交响剧场《康僧会》的整体呈现一种拱形结构。作品主题定位于汉代佛法东传的历史性叙事:第一乐章描述西域音乐文化,整体采用西域音乐素材,选取不同的乐器,从不同的角度对“西来神僧”康僧会进行陈述和巩固;第二乐章和第四乐章以音乐素材(都选取唐以前的古曲)呈现出相似的意韵;第五乐章除加入梵呗之外,再现了第一乐章的音乐材料,从而形成以第三乐章为中心对称的拱形结构;彰显出文化背景与空间定位相结合的创作理念。

《康僧会》的音乐语言立足传统并有所创新,听起来既古老、熟悉,又年轻、新颖。作品的主题发展较充分,既采用了室内乐的独奏写作手法,也融入了衍展性的交响性思维。独奏主要集中在第一乐章大笛的主题和第四乐章古琴的“普庵咒”叙事中。同时,注重核心音程的运用:四、五度音程是作品的核心元素,第一乐章的核心音程是D-A,“D”音作为持续音贯穿始终;第二乐章的核心音程是E-B;第四乐章的核心音程是A-D-E-A;第五乐章与第一乐章的核心音程相同,即D-A;以此表现了西来神僧传法的坚定决心。在调式融合方面:第一乐章中唢呐刻画西域音乐风情的“中亚印度之声”与传统音调元素的结合,呈现出调式融合的巧妙。

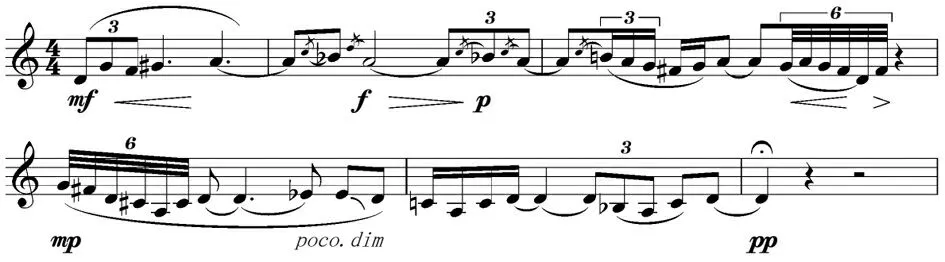

谱例1 唢呐·依仿印度班舒里笛的韵味

第五乐章中笙的旋律能让观众感受中亚或阿拉伯的风味,“梵呗”旋律则主要是五声性旋律;全曲不同调式的融合比较常见。此外,旋律的延展、和声的构造、运用模仿复调手法进行的纵向扩展,层层递进,层次分明,可听性较强。

作曲家对《康僧会》配器的多重组合是对中国民族器乐创作中“音色”的探索。其一,不同的定弦对音色的丰富性和张力的营构有着直接的影响,作曲家对两架古筝采用不同的定弦方式,分别为D-E-#F-A-B、D-E-G-B-C,运用提琴的琴弓拉奏其低音“D”,增强了表现力并拓展了演奏技法;其二,第二乐章“五彩舍利”的主题第一次陈述用梆笛和曲笛,第二次陈述用小唢呐和大唢呐刻画了舍利的“光芒万丈”(谱例2)。

谱例2 第二乐章大小唢呐

第三乐章“初寺钟鼓”对风雨雷电的描绘均采用自然主义手法,晃动竹叶发出的“飒飒之声”描绘风,雨棒的不规则敲击发出的嘈嘈切切之声描绘雨,铁器与大锣的摩擦声描绘电,大鼓磅礴的鼓点描绘雷;第四乐章中,运用四把胡琴采用模仿复调手法进行纵向扩展塑造“水映塔月”的意象(谱例2)。

谱例3 第三乐章四把胡琴

同时,作品中的其它素材均取自唐代以前,如“梅花三弄”,以体现出佛法传到东土以后对汉地文化的吸收与融合。上述不同的音乐手法不同程度的丰富了作品的音色,乐器的组合也得到优化,并拓展了民族乐器的演奏技法,配器的色彩营构增强并提升了民族乐器的音乐表现力。

不同空间的文化交流与融合,有效地将历史事件的描述刻画与写意性统一起来,进而证明了中国民族管弦乐队所蕴含的无限潜能和表现空间,可以看出,音乐构思独出机杼、音乐节奏张弛有度、音响层次协调有致,与当代人们的审美意趣相符合。

三、心灵仪式——“内化于心”

所有的音乐创作都是作曲家基于对现实世界的感悟和思考,而音乐作品的最终呈现必定是感觉的多样统一在形式上的规定,从《康僧会》的整体结构和音乐叙事的手法可以发现,让音乐事件具有内化于心的仪式感是作品创作的意指。

从乐队的编制来看,选取二胡、琵琶、中阮、大阮、古筝等丝竹乐器及部分打击乐,属于室内乐编制,并未使用现代乐队中的西洋乐器。这是创作者对优秀传统文化的回归和探索,旨在与古代颂乐、雅乐接通,这种传统的民族乐器创作手法整体显现出古风古韵的格调,可谓唐风宋韵的再现。

从乐器的排位来看,用两架古筝将丝竹与弹拨乐分割开来,这与隋唐时期“坐部伎”的表演形式非常相近,服饰清丽,技艺精湛,可以说是“坐部伎”与“立部伎”的融合。综观全曲,正如白居易的“堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣”,既有丝竹乐(坐部伎)的抒情幽雅,也有打击乐(立部伎)的粗犷豪放,兼具细腻与豁达,作品的乐器组合与排位显现出对古代传统仪式用乐的思索及其当代阐释。

在作品的第五乐章“泥洹梵呗”中,立足“梵呗”,通过合唱团与民族管弦乐队的交织对话,从一个“他者”的角度来表达佛教异文化给予的震撼和感受,也是创作者对佛教肃穆和庄严的参悟,特别是对“梵呗”这一佛教法事仪轨中所用的唱诵音声的刻画,正可谓“歌咏法言”。质朴的旋律以五声音阶为主,将宗教的肃穆性与之完美结合,多以引罄、大木鱼、板、钹、铃等法器(又称呗器)穿插伴奏,唱出了柔和庄严的舒声之音,凸显了对文化意象的敏锐捕捉,可谓“声制哀雅,擅美于世,音声之学,咸取则焉”[1](P574)。在《康僧会》中,无论是人声音色还是力度情绪,多层次的音响构造巧妙地再现了历史叙事的场景;而在交响乐队与合唱精细的融通作用下,对历史语境下“梵呗”的刻画更加显得条理清晰、恰到好处。

乐队的编制、乐器的摆位以及梵呗旋律显现一定的肃穆性和宗教性,可以看出,作品在作曲家的营构下展现出一种别有旨趣的仪式感。从其背后我们可以体察到创作者对当下现实生活的再思考:试图通过音乐作品传递一种观念,即对优秀的传统文化报以敬畏之心,在嘈杂的当今社会用一种平和的态度面对我们的生活。艺术家们润物无声地将外化于形的作品内化于观众或欣赏者之内心,从而进入一种崇高的心灵洗涤。

笔者认为,以剧场、叙事以及仪式进行理论阐释是为了更好地展现作品,而创作者的目的是将三者融合为一个有机的整体。这也是创作者对艺术的追求,更是“悟道”的过程。参透作品,需要反复聆听,才能感悟作品中的“密码”,且要经过“译码”并与欣赏者个人的感性经验相结合,形成一种相互主体性的思想碰撞和交流,促成音乐概念或观念的形成,真正成为音乐审美体验的主人,也许这也是一种与作品交流“悟道”从而进入哲思的生活方式,即,通过音乐技术、整体艺术以及思想学术的思考伴随欣赏者达到生命的“高峰体验”。

结语

自20世纪已降,“民族乐队的改革或改良”一直是民族器乐讨论中常谈常新的话题。作曲家们在平衡乐队音响、开掘乐器音色等方面进行了“成千上万”次的实验和创新,诸如:彭修文对民族交响乐的革新……等。在20世纪末,中国著名音乐理论家田青曾提出中国民族器乐改革的“第三种模式”(2)“第三种模式”是相对于“彭修文模式”和“新潮音乐”两种模式而言的,指以小型民族乐团(民族室内乐团)且以独奏、重奏为主要演奏形式,具有一定的新古典主义特色,这里的旨在古典与现代之间寻求一个契合点,田青先生强调的是灵魂的回归,并非像斯特拉文斯基提出“回到巴赫”的口号那样,一定要回到特定的形态。“彭修文模式”主要将所有乐器均以“十二平均律”为法则对乐器进行改革,并将西方18、19世纪共性写作时期的和声学、曲式学、对位法、配器法等运用到民族器乐的创作中,并按照相应的编制付之于一定规模的乐队进行表演;“新潮音乐”是指对现代西方音乐思维观念下作曲技法的运用,达到一种与传统相悖的效果,甚至“反传统”,在破除传统音乐思维方式方面起到了一定的作用,但是音乐本身的可听性较弱,使得这一类型的作品被置于“曲高和寡”的尴尬状态。,而当我们站在历史的拐点来看民族交响剧场《康僧会》,它正是对中国民族器乐创作与展示的一次探索。

无论从音乐体裁的创新还是音乐素材的运用,《康僧会》无疑是一部民族器乐创作中的“新品”。在一定程度上说,这部作品的创演为当前的民族音乐创作提供了一种思路,新的思路不等于充分地肯定。我们无法对该作品的历史价值和艺术价值做出明确的判断,只有等待实践的检验。即“衡量作曲家的创作,任何时代总是以其整体创作达到或超越时代高度以及每部作品的突破性成就作为衡量的主要标准和评价的客观依据,既不能以偏概全,更不可一笔抹杀。”[2]要结合该作品的历史位置及突破性,从整体上做出客观公允的评判。

从演出的效果看,该作品是一部深受人民群众喜爱的精品,这是作曲家依据“个人对于中国民族器乐的理解,融合了传统音乐的审美特征与西方现代音乐的作曲技法,以创新思维构建出的一种属于我们当代人的民族器乐体裁。”[3]该作品的演绎必将对作曲家本人和同时期民族交响音乐的创作产生积极的影响。统观近年来许志斌博士的音乐创作,对民族器乐体裁情有独钟,坚持开心开智、探索创新,在2015年首演的《冲虚》也是一部运用传统古曲为素材创作而成的民族管弦乐,展现出自然界的勃勃生机以及对“道法自然”的感悟。而《康僧会》则是对民族器乐体裁的又一次创新和升华,用简单的语言发挥了乐器组合的多声效果,形象栩栩如生,意境婉转悠然。这“反映出当代作曲家正在日趋多元化的传统文化观,也体现出现代社会中,面对着不绝于耳的‘车马喧’,面对着光怪陆离的现实世界,人们对陶渊明时代的那种‘诗意的栖居’和生命状态的向往与留恋。”[4]

对音乐工作者而言,秉承继承和创新相结合、追求艺术至真至善的优良传统,是物象、乐象和心象高度统一的具体显现。相信经过一代代音乐工作者的不懈努力,民族音乐的创作和演绎必将呈现健康而多元的发展态势。我们在感受民族音乐无限魅力的同时,也当为传播和传承中华民族优秀传统文化、繁荣新时代文化事业贡献力量,充分探寻中国优秀文化的核心价值观,是文化自信的集中展现,也是文化生命力的延续。当然,在前进的道路上还会遇到很多问题,但笔者依然相信,犹如康僧会为佛教文化的大兴和佛教本土化所做出的努力一样,坚持创造性转化、创新性发展,赋予传统文化新的时代内涵与当代表达形式,音乐工作者必将带着崇高而光荣的历史使命,走向民族音乐的康庄大道,必将为弘扬中国民族音乐书写浓墨重彩的一笔。