美国农业科技政策变迁及对中国的启示

2019-11-08赵芝俊

高 芸,赵芝俊

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

0 引言

农业科技进步是提高农业竞争力、助力乡村振兴的首要着力点,其组织形式、制度框架以及规模与效率依赖于所处的经济和政策体制。因此,国家的科技政策体系、机构设置、经费支持强度以及政策导向都关系到科学研究投入产出的效率和效果,决定了竞争力水平。科技政策不仅关注基础研究,也关注知识生产和技术创新的相互依托和促进,它是依据科学技术发展规律和科技需求制定的集研究、实验和推广于一体政策。通常,紧密联系的基础研究和应用研究的组织方式才能形成有效率的研究体系,否则每个环节的生产率都会受到不利影响[1]。由于农业科技的特殊性,不仅需要从实验室到大田的中试,还需要解决技术是否经济可行及其与生产模式,劳动力和投入品的匹配等问题。因此技术创新的组织方式在农业科研中的作用更加重要。美国自二十世纪初开始一直保持着强大的科技实力和科技产业化效率,依靠科技提高农业生产效率,促进公私部门科研合作的政策体系建设和发展路径经历了从第二次世界大战期间到21世纪初约60余年的发展完善,构建了以科研投资政策法规/法案为主,税收、知识产权、反垄断等配套体系和成果转化、推广机制、主体建设为辅的科研体系。美国国会一直秉承建立有效的研究体系引导建立公共部门和私人部门协作关系的理念[2-3],注重在科研成果转化、试验示范、对接科技供给与需求、国家科技战略布局等方面进行了许多改革和尝试。

本文以总结和归纳美国农业科技政策变迁为中心,从各个阶段的政策着力点和重大改革入手,对美国农业科技政策进行了系统梳理,着重分析政策变迁及相应的机构、体制和经费改革的变迁特征和发展特征。本文的目标是甄别出历次技术政策改革中的关键政策及政策的作用机制,剖析两大问题:①美国农业科技政策的演变路径,各阶段关注的重点,以及美国政策制定的依据、机制和相关机构的运行方式,以及决定政策演变的主导因素是什么;②农业技术政策的特殊性有哪些,在制定科技政策时应重点关注什么,如何建立科学的政策决策体系,体现各方参与农业科研的主体利益,重视提高土地产出率、劳动生产率、绿色发展水平、农民增收等农业农村发展的重点目标。以上研究问题将为借鉴美国经验,促进我国科研体制改革,建立面向需求的科技研发、技术推广和成果转化体制,形成科技供给与生产需求的良性互动提供重要的借鉴意义。

1 美国农业科技政策变迁

1.1 1980年之前:政府投资农业科研,注重技术推广

美国联邦政府本着科学就是国家利益和战略的理念投资科研。19世纪中期,50%的美国人口生活在农场,60%的社会就业与农业有关,但农民和农场家庭获得技术教育的渠道很少。为农业教学提供科学研究的基础,给农民提供更多的农业实用技术和机械技术教学服务,1862年美国国会通过了赠地大学法案 (Morrill Land Grant College Act)。1887年,国会又通过了孵化实验站法案 (Hatch Experiment Station Act),建立了在赠地大学人力资源和技术支持下的州一级的农业试验站体系。法案还允许通过农业部对试验站进行拨款,用于实验室研究成果的实验示范。1914年,国会采取进一步措施,建立了合作农业推广服务局,联系联邦、州和县政府之间的协作,保障试验站和农业部开发的知识和技术也可以服务于没有在大学就读的农民。直到第二次世界大战 (1940年以前),农业研究一直在联邦政府预算中享有特权地位,40%的联邦政府科研 (1940年联邦农业科研投入为2910万美元)支出用于美国农业部实验室研究和试验站的推广研究。

二战后,联邦政府投入国防和军工研发比例提高,挤占了农业科研投入。然而大学从国家科学基金 (NSF)和国家健康研究所 (NIH)获得了更多的研究投入,因此整体来看农业科研投中政府投入比例仍然保持在30%~35%的比例 [1960—1970年,政府投资农业科研资金年均增长率为12.3%,1970年达到4.58亿美元 (名义价格)]。但由于研究主体较多,美国1980年之前农业研究系统分散,各种制度、模式和基金混杂,没有形成国家需求主导的农业科研体系。

1.2 1980—1993年:构建鼓励私人企业投资农业科研制度体系

20世纪70年代至80年代末,美国经历了严重的贸易赤字和国民收入持续滞涨,同期正值日本、西德、法国和英国经济崛起。美国虽然在高技术贸易方面还存在盈余,但相比研发投入规模,贸易盈余收益过低。1980年美国联邦政府享有财产权利的专利技术大约在2.8万项,其中只有不到5%的商业产品允许企业开发。技术转化率低,政府科研投资效益低,倒逼美国政府在1980年之后密集出台了一系列促进联邦政府资助科研成果进入商业化运作的政策。其中,技术创新法案 (1980年)要求联邦实验室开展技术转移,支持技术转移中介机构组建,大学与小企业专利法案 (1980年)技术转移和发明许可权利扩展至大学,企业创新发展法案 (1982年)允许联邦实验室与其他实体开展合作研究,国家竞争力及技术转移法案 (1989年)将技术创新法案适用性扩展至政府所有的或签约人运作的所有实验室。以上4个法案完成了技术转移制度、主体和中介平台的建设。随后,联邦技术转移法案 (1986年)对高技术小公司具有商业化前景的研究进行资助,国家合作研究法案 (1984年)允许企业在通用的、竞争前研究方面进行合作,国家合作研究法案修订案 (1984年)将企业研究合作扩展到生产活动是美国科研体系建设的关键政策。这3个法案放松了反托拉斯的限制,允许企业联盟应对国际竞争。

与上一阶段的农业科研政策相比,这阶段更注重公共科研机构成果转移和应用,政策体系也较为系统、全面,不仅包括了转移中介组织建设、知识产权保护、竞争政策、科研评价体制,甚至对合作研发和合作生产的模式和流程都进行了详细的规范。这一阶段,农业从业人员数量和农场数量迅速减少,农场规模扩大,赠地大学提高农民专业素质的途径由正式的教育项目改为技术培训和信息传播,生产性服务逐步发展起来。

1.3 1993—2013年:将重点研发上升为国家战略

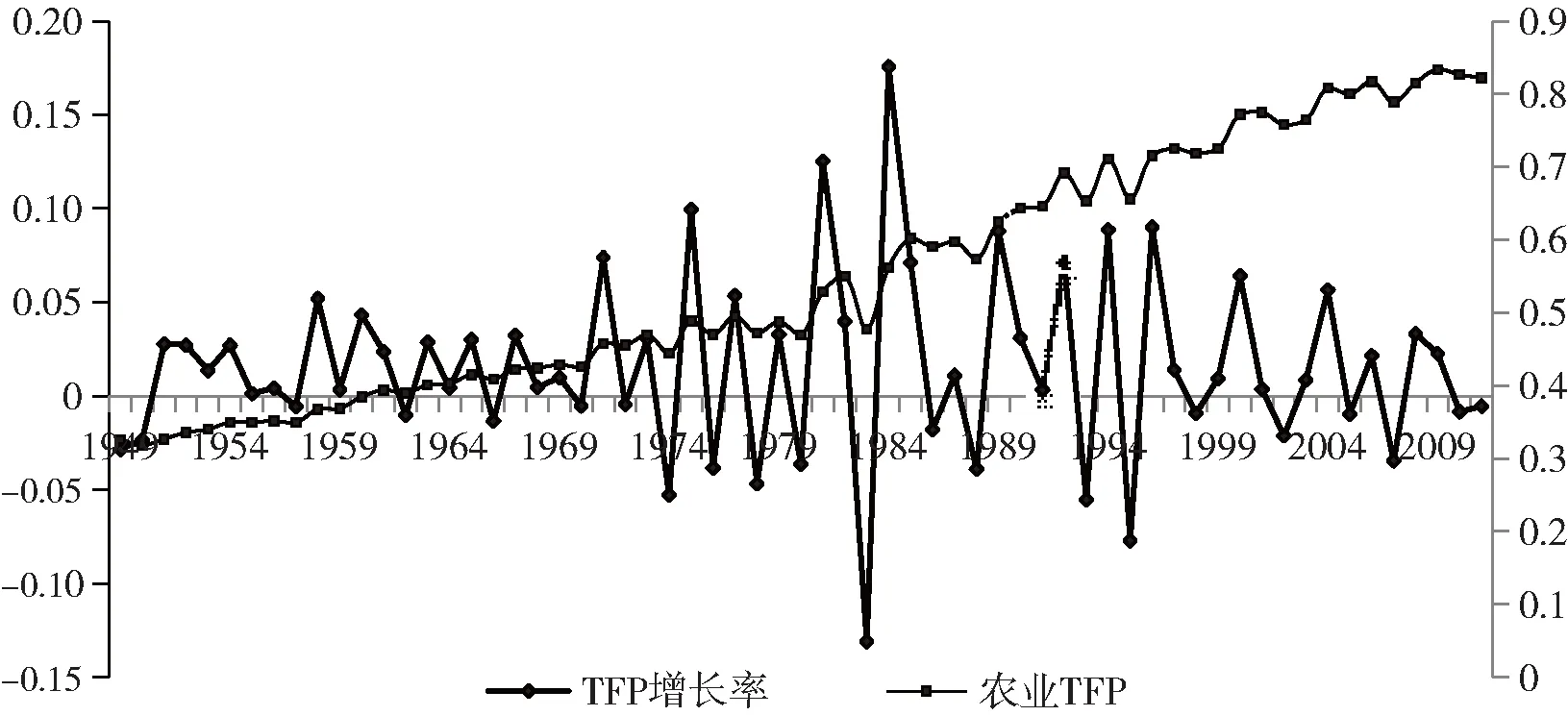

经过公司部门科研合作法律、政策、模式和中介平台建设,1970年至1990年是美国农业增长的黄金时期,美国私人部门农业研发投入保持年均3%的增长速度,1981—2000年美国TFP年平均增长率达到了1.83%,专利许可数量和专利许可使用费快速增长 (见图1)[4]。但与其他行业相比,农业科研投资风险高、投入高、周期长,新品种使用滞后期甚至长达10~30年,抑制了资本和要素投入农业科研。

图1 美国农业TFP变化趋势及增长率

针对这种情况,美国政府又推出促进高技术产业发展的一系列政策和项目,包括先进技术计划 (ATP,Advanced Technology Program),制造拓展伙伴计划 (MEP,Manufacturing Extension Partnership Program),还对已有的小企业创新发展项目 (SBIR,Small Business Innovation Research and Development Program)加大了投资力度。虽然这些项目中农业研究的比例不高,但对农业科研中的美国基因工程、DNA诊断技术、DNA测序等生物学科基础研究贡献很大,使得美国种业、种质资源、繁育技术在全球保持领先水平。特别是在奥巴马执政期间,承诺将相当于3%的GDP的资金投入到基础研究中,通过 《美国复苏与再投资法案》。这一阶段美国的科技政策完全抛开了政府资助企业是否造成公共资源外溢的争论,直接资助企业,促进企业与国家实验室、大学联合研发,达到缩短研发周期和降低研发成本的目标,进而推动相关产业的发展。

私人部门投资农业科研的 “有偏性” (偏重于可物化技术投资)在这些政策作用下得到了改善,私人部门对生物技术、作物育种、动物健康的投资大幅增加,有效回应了当期美国农场主的技术需求、认可和采纳的偏好和需求。科技政策体系和国家愿景在这一阶段逐步完善和明确,帮助产业部门提高技术能力和国际竞争力,把突破核心关键技术和产业化作为重点。政策调整更加有效地引导私人企业的研发和生产方向与国家需求结合,同时也尊重科学研究的不确定性、周期长、投入多等客观规律,继续加大对基础研究的投入。

1.4 近期科技政策发展趋势

美国农业科研投入的格局从20世纪70年代末到21世纪初一直保持公私对半的比例,从2010年开始,美国公共部门农业投资占比逐渐减少,私人部门在农业和食品加工领域的投入都有进一步增加的趋势。如果计算所有的农业和食品加工领域的研发投入,2013年联邦政府支出有28亿美元 (占公私部门总投入163亿的17.2%),州政府支出约10亿美元 (占总投入的6.1%),其他部门约7亿美元。包括基金会和农民协会在内的私人部门投资支出约124亿美元 (占总投入的76.3%)。如果仅统计除食品加工以外的农业研发投入,2013年美国公共部门和私人部门的贡献分别为45亿美元和62亿美元[5]。

许多因素促成了公共和私人部门在农业研发中所占份额的变化。①美国完善的知识产权保护体系,激发了私人部门投资育种行业和基因工程研究的动力,随着私人部门所培育的新品种数量的增加,一些作物的公共育种计划被关闭或缩减[6]。②私人部门在现今以基因工程为代表的生命科学领域中,由于内部机构设置灵活,更善于利用学科交叉和融合开展创新,这类交叉学科创新更利于在后期的技术和产品开发中获利。③发展中国家的人口和收入正在迅速增长,贸易壁垒正在下降。这些变化打开了美国农业出口的潜在市场。研究虽然需要大量的前期固定成本,但产品生产和销售成本较小,所以在行业内领先且具备一定规模的公司能够收回研发成本,并有助于其进入循环投资的良性发展。

2 政府部门改革

2.1 机构改革

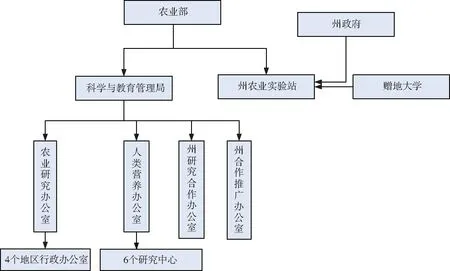

1981年之前美国农业科研公共部门主要包括农业部 (USDA)下属的科学与教育管理局 (SEA)和州农业试验站 (SAES)。农业部科教管理局负责农业研究相关的联邦预算项目安排及协调工作,发布相关政策,其机构包括农业研究 (AR)、人类营养 (HN)等若干个管理办公室,每个办公室在美国设有地区办公室或研究中心。州农业试验站是州赠地大学的附属机构,一般由赠地大学管理,研究经费主要来自州政府和农业部,只有少数州试验站:如设立在马里兰州贝尔茨维尔农业研究中心、设立在爱达荷州的绵羊试验站由美国农业部直接管理 (见图2)。

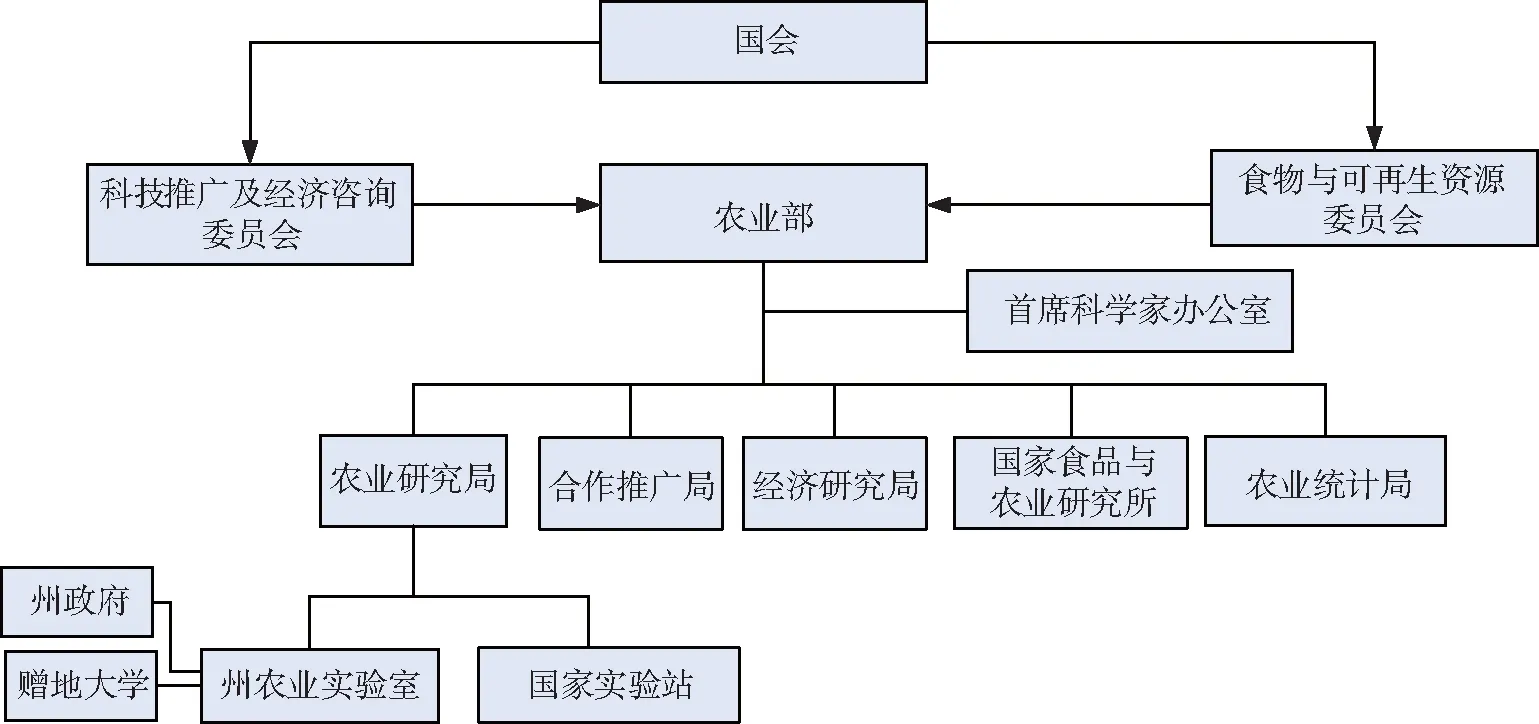

1981年后,美国政府通过了一系列支持农业科研及其转化,加强科研协调和战略规划的法案。为了配合相关法案的实施,美国农业部也对科研机构组织结构进行了相应调整。重大的调整主要有:取消科学与教育管理局 (SEA),将其机构内的办公室提升为农业研究局 (ARS),合作推广局 (CES,由科学与教育管理局下 “州合作研究办公室”和 “州合作推广办公室”合并),经济研究局 (ERS),国家食品与农业研究所 (NASS)等局级部门,由农业部直管;成立首席科学家办公室,协调联邦政府、州农业实验站和私人部门从事农业研究、教育和推广研究人员协调工作,制定宏观行动计划;农业研究局机构分为两部分,一部分是从事项目计划、协调和支持的各类办公室,一部分是设立在5大地区的国家实验室;将农业统计事务从经济研究局剥离,成立农业统计局。同时,成立科教推广及经济咨询委员会和食物与可再生资源委员会,委员会对国会负责,对农业部相关职能进行监督 (见图3)。

图2 1981年改革前的美国农业科研体系

图3 1981年改革后的美国农业科研体系

1994年美国农业部进行了再次改组,其职能范围从农业的产前、产中和产后一体化管理,农产品出口和促销进一步扩大至自然资源保护、食物营养与消费、灾害救助、作物保险、供给链风险管理、农业统计及海外信息收集和分析等。在机构设置上,更加注重计划、监督、协调职能设置与业务司局的相互联系和匹配,设置了向部长直接汇报的首席经济学家、内部事务申诉办公室主任、小企业办公室主任、总检察长、法律总顾问、首席财务官、预算和项目分析办公室主任、国会关系助理秘书、公民权利助理秘书等职位。通过改革,更加强化了其作为农业及农村事务统筹、规划、协调的职能,有利于科技政策与相关产业政策、产业布局、资源配置、社会发展事务相互促进统一。

2.2 体制改革

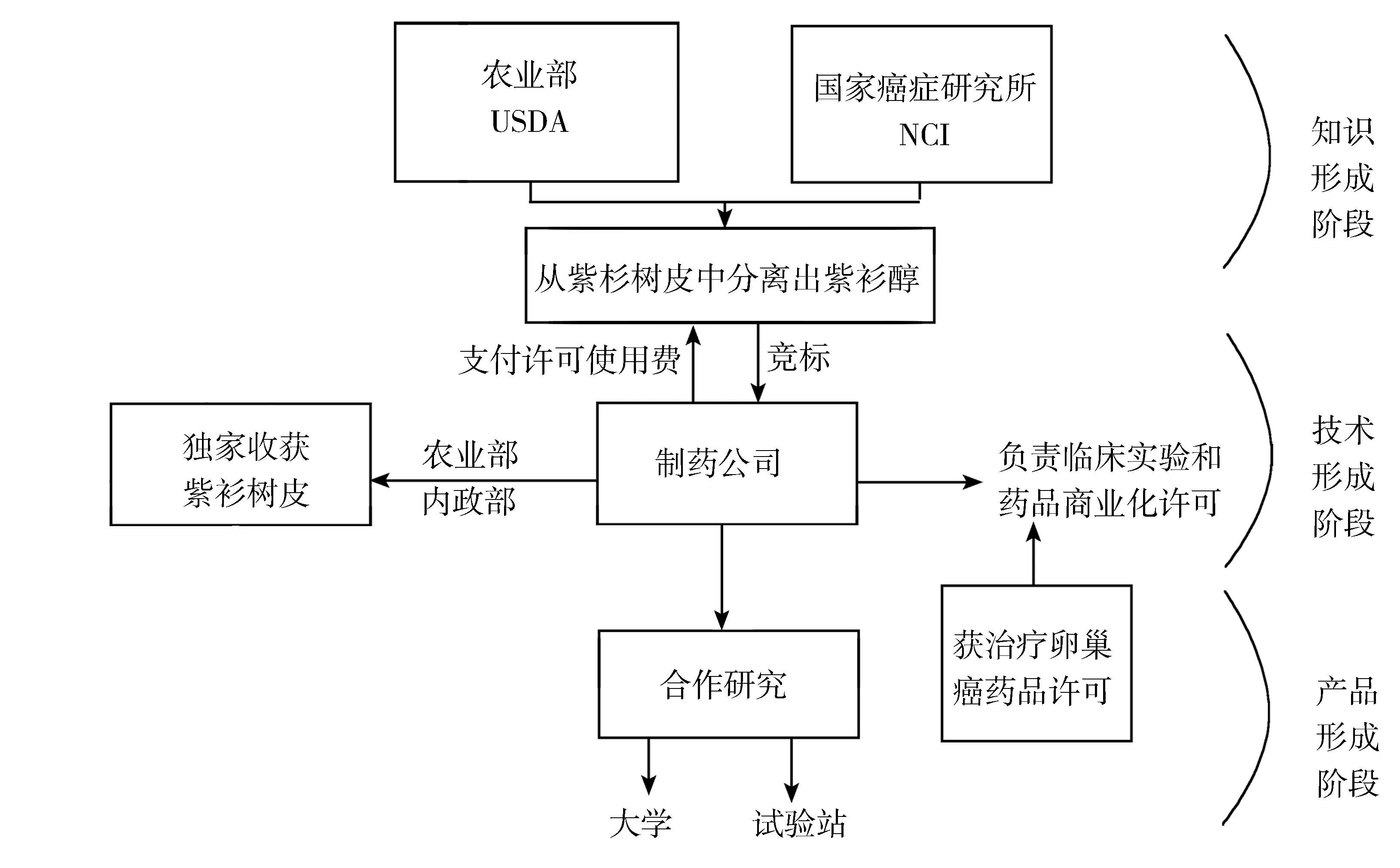

美国农业科技政策变化带动了相关体制的变化。在近30年中,最重要的体制变化就是成果转化机制。美国政府从1987年以来,大力倡导公私部门运用 “合作研究和开发协议” (CRADA)开展合作。鼓励私人企业在研究人员、服务、产权等方面贡献于合作,提供科研经费,但同时保护私人部门商业和金融信息,私营企业可以接受独占性授权[6]。企业通过这种途径,获得了政府部门设备、经验和人力资本的使用权,开拓了技术创新思路,更多地接触到前沿研究。另一方面,CRADA模式也为政府部门获得更多研究经费开辟了渠道,履行了提高经济竞争力的职能使命[7]。图4就是以紫杉醇分离技术商业化运行为例的CRADA运作模式图。农业部和国家癌症研究所完成了紫杉醇分离知识研究工作,通过竞标的方式将技术许可拍卖给制药公司,制药公司支付许可使用费,并与农业部开展紫杉醇药物开发的联合研究,这个阶段是技术形成阶段,最后通过大学、试验站及临床试验完成产品开发。

图4 CRADA运作模式图

为了配合CRADA模式,20世纪美国政府陆续成立了国家技术转移中心 (NTTC)、联邦实验室技术转让联合体 (FLC)和国家技术信息中心 (NTIS)。其中,NTTC主要服务于美国航空航天局 (NASA)、能源部 (DOE)、联邦小企业局 (SBA)机构内技术转移;FLC是全国性技术转移网络组织,FLC拥有成员实验室特许权,不仅为实验室提供技术转移咨询和帮助,还从事研究部门与技术应用部门之间的交流和合作;NTIS负责整合联邦政府、实验室和大学的研究计划、专利、成果和相关信息,为中介机构提供信息查询服务[7]。这些机构的运营费从转化收益中提取[8]。在这种体制下,公私部门的隔阂消除了,在研究领域的新发现通过技术转化平台发布信息,促进前沿科研成果转化为实用技术。

2.3 经费改革

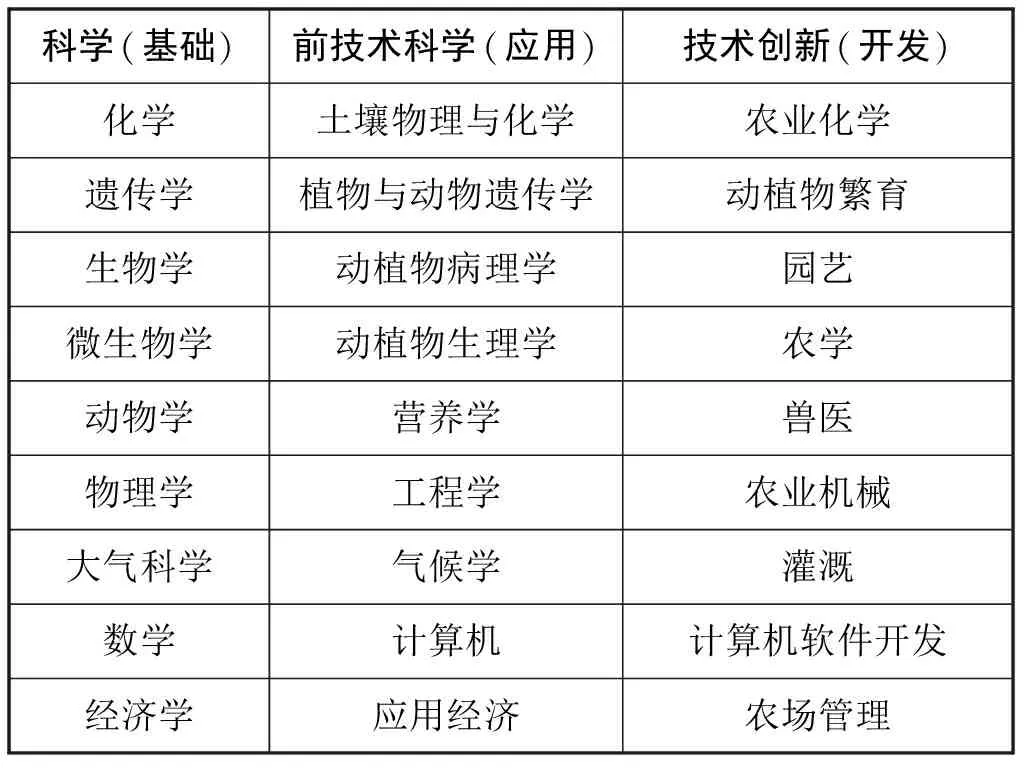

美国联邦政府部门是美国农业科研经费的重要支持部门,由于美国历史上未设立科技部,一直采取事权与财权相统一的经费拨付和管理方式。通常,由农业部提出方案并经参众两院审议后向白宫提出预算,联邦政府最终在这三者方案基础上通过预算。农业部在联邦分支15个部门的预算中比例较高,目前位列第五位,约占联邦总预算的3.6% (根据2017年预算比例计算)。当前,联邦政府有关农业科研 (包括经济和战略研究)和教育的预算,主要下达给农业研究局、国家食物与农业研究所、农业经济研究局和国家农业统计局。其中国家食物与农业研究所 (NIFA)在2008年成立,依据 《粮食、保护和能源法案》 (2008年 《农业法案》)授权。其主要职责是通过提升和加强农业研究能力来解决粮食可持续生产、气候变化、生物能源以及人类营养等问题。NIFA的设置的重要目标是加强农业与其他相关领域的科研合作,将以往分布在科学基金会 (NSF,National Science Foundation)、国家卫生研究所 (NIH,National Institutes of Health)、国家航空航天署 (NASA,National Aeronautics and Space Administration)、国家标准与技术研究院 (NIST,National Institute of Standards and Technology)等机构的跨学科科研项目进行深入整合,研究的优先序列和金额根据大学研究水平和普查数据制定,着力培育前沿和突破性技术的生产和转化 (见表1)。

表1 农业基础研究、应用研究和技术开发划分

资料来源:Huffman and Evenson,1993。

从拨款类型上看,政府拨款分为三种:有条件的财政补贴,常规性拨款和竞争性拨款。其中有条件的财政补贴被列为强制性支出项目,主要包括商品信贷资助 (CCC)项目和农场项目,这部分款项通过授权法规来控制,即达到法规限定的执行条件时才会有资金支出,而不是对占有者进行直接拨付。常规性项目一般是法案或法规授权的财政预算,在农业拨款中,主要包括对赠地大学研究和推广工作的拨款,州试验站科研经费 [1887年通过的孵化法案 (Hatch Act)授权拨款,根据人口普查中每个州的农场和农村人口来分配拨款],土地赠予机构的林业和兽医项目 [史密斯杠杆法案 (Smith-Lever Act)授权拨款]等项目。这类资金的目标和拨款规模稳定。相比前两类资金,竞争性拨款是通过同行评审筛选程序来确定,项目活动不仅资助基础和应用研究,也包括推广和高等教育活动,以及跨学科联合研究项目。

美国政府预算和拨款制度较为完备,但仍然通过年度拨款法案和听证会的方式持续不断地完善监督和优化资金安排效果。政策制定者对农业科研各种筹资机制的适当作用和影响进行的研究、评估和讨论也不间断地进行。例如2012年,总统科学技术顾问理事会发现以往联邦政府的研究资金太注重应用性,建议将重点转向基础研究 (见表1),同时扩大竞争性的研究资金候选人资格范围,让更多有能力的执行单位和个人参与到农业科研中[8]。同时,研究发现常规性拨款较有条件的财政补贴和竞争性拨款对农业生产率的影响更大,联邦政府在制定预算时继续保障这部分资金的比例。为了配合预算制定,农业部对机构职责和工作重点也进行相应的调整,此外研究机构内部的学科调整、战略布局、合作模式也都相应地更新、探索 (见表2)。

表2 美国农业部农业科研部门预算安排

资料来源:美国联邦政府预算 (2017)。

3 对中国科研政策的反思

3.1 科技政策最应该关注什么?由谁来制定?

传统的科学技术观点认为,科学和技术之间的进步具有直接的线性关系,基础科学的进步会必然促进新技术的发展[9]。然而在当前科技发展迅猛,知识爆炸的时代,科学和技术研究逐步形成了两个平行但又相互作用、相互交叉的路径,这两条路径通过现有的科学和技术的汇集而形成,科学和技术发展相互借鉴,相互贡献。可以把科学和技术的创新归纳为四个步骤:第一步是对问题的感知或初级的、不完全的判断;第二步是配置能够解决问题的研究资源;第三步是对问题以及解决问题的方法进行梳理和系统分析;第四步是实施解决方案并加以修订[10-11]。在这个过程中,科技政策对第二个步骤的影响最大,这个步骤应在对问题清晰识别的基础上,决定是否能在合理的资源条件下,找到解决问题的方法。因此科技政策应该重点关注科研系统内部各个机构的职能分工和定位,并相应地进行预算、绩效和管理体系的安排。同时,科技政策应和农业发展战略、部门协作体系、知识产权政策相匹配,促进整个科研系统的科学导向和面向技术的知识流动。由于美国农场主在国家治理、总统选举、贸易政策、乡村治理等社会事务中具有较强话语权,美国科技政策始终重视农场主的技术需求,从科技政策方向、赠地大学到现今以信息技术为依托的推广体系,都根据农场主的不同需求进行了及时调整,保证了科技政策与技术推广的协调和统一。

3.2 协调一致、战略先行是形成科学决策体系的关键

从美国农业科技政策的变迁来看,每个阶段的政策变迁思路清晰,重点明确。相应地机构、体制和经费改革也进行了调整,形成了上下一致,决策、战略、措施完善的政策体系,确保了政策目标实现。在决策层面,由总统担任国家科学技术委员会主席,协调研究领域的重大战略和跨部门工作组。组成了以总统科技顾问委员会 (PCAST)、国家科学技术政策办公室 (OSTP)、国家研究理事会 (NRC)、国家科学院 (NAS)、农业部经济研究局 (ERS)等部门为主的战略咨询机构,定期发布专业领域或综合性技术发展规划、战略规划及政策评价报告。这些咨询机构为归口部门管理和国会审议重大项目安排、战略部署、机构调整和预算提供了科学的决策依据。在主管部门 (农业部)内,设立了分别负责自然资源与环境、农场和海外农业服务、农村发展、食品营养和消费者服务、食品安全、研究教育与经济、营销和监管七个任务领域的副部长职位和首席科学家办公室,统筹制定农业科研和战略,同时协调跨部门和政府与私人企业合作。在政策实施层面,国会根据 《政府绩效与结果法案》 (GPRA,1993)监督各部门和机构制定五年战略计划,并审查以结果导向的目标完成情况和年度业绩报告。

3.3 如何平衡技术供给与扩散的关系

与美国20世纪80年代促进技术转移的政策供给相比,我国相关的政策供给并没有缺失,差别在于政策和改革的组合作用。1980年美国陆续出台的促进技术创新和转移的法案,从促进联邦实验室技术成果转移 (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act)到大学与小企业合作 (Small Business Innovation Development Act),再到国家合作研究法。可以看作是从被动的允许和促进政府部门资助的研究成果转化到私人部门主动参与政府部门科研的转变,实现了从 “科研有选择性地满足技术需求”到 “基于技术需求方向的科研”的转变[12]。此外,美国建立了完整的技术转移法律体系,加强了知识产权保护,允许独占性技术转让,放松了反垄断法规。同时,在政府部门内部进行相应的机构改革,建立国家级技术转移机构,在农业部门设置技术转移职能部门,研究开发预算的一半用于农业技术的扩散与推广,形成了政策和改革的 “组合拳”。一系列的改革都有效平衡了技术供给和扩散,区分了竞争前研究和竞争研究,增强了技术拥有者控制其无形资产的能力,也为参与创新的利益相关者获得了更多的合作机会。

3.4 自上而下的制度设计与自下而上的模式创新相结合

从美国公私部门合作研发模式看,公私合作研发是政府与私人部门通过 “契约机制”或 “共同利益机制”明确公、私各方的具体权利和义务,共享双方拥有的技术、人才、物质等资源,提高科研效率。政府作为公共利益和福利的管理者,从国家战略的角度和宏观经济潜能的角度安排基础性科研规划和任务,私人企业对产业经济、微观经济体、市场信息和趋势优势,两者作为科研的上下游主体,各自生产知识和产品,在技术生产的层面实现对接。

因此,公私部门合作研发的过程都是一个多主体,多目标,多创新策略组合的路径优化过程。私人企业、高校与科研机构三个主体在科技创新中,分别根据自身的目标和创新机制,建立不同的目标路径,并不断完善与优化,提高目标效用。中国公私部门科研合作是合作内容、科研资源、契约和利益的统一,然而在实际合作过程由于科研工作的综合性、不确定性、复杂性以及双方拥有资源的变化,合作的组织基础和模式也会随之调整。政府作为公私部门合作机制和相关政策的推动者,要完善相关知识产权、成果转化政策,注重自上而下的制度设计,为科研方向掌舵;同时也要给私人部门自下而上模式创新的空间。