超高层相邻结构防碰撞设计分析

——以集商业办公为一体的某超高层组合建筑为例

2019-11-06夏恩明

夏恩明

(厦门合立道工程设计集团股份有限公司 福建厦门 361000)

0 引言

随着城市人口不断增加,而人均占有土地面积有限,为了寻求最大的土地利用率,以致很多建筑结构建造得越来越靠近,越来越高。当发生强震时,一般抗震缝间距两侧的相邻建筑结构会发生碰撞。如:在1985年发生的墨西哥城大地震中,在所调查的330栋发生严重损坏或者倒塌的建筑物中,超过40%发生了碰撞[1];在1989年发生的Loma Prieta地震中,在所调查的500座建筑物中,有超200处地方发生了碰撞[2];对2011年2月克赖斯特彻奇地震中碰撞导致的结构毁坏进行了调查,在所有调查结构中,超过6%的结构受到了严重的碰撞破坏[3]。

此见,大量建筑结构,由于地震引起的碰撞而发生破坏或倒塌。因此,如何防止间距很近的建筑物在强震作用下发生碰撞,或者发生碰撞后如何保证剩余结构的稳定性,对于保证这些建筑物的抗震安全性具有重要意义。

对于结构防碰撞和碰撞的研究,主要包括3个方面,第一方面:在风荷载和中震下,保证建筑结构不会发生碰撞,与规范的防震缝宽进行复核;第二、复核建筑结构在大震作用下,是否发生碰撞;第三、大震发生碰撞后,怎样模拟碰撞的荷载及采用措施,确保整体(局部)稳固性,防止出现结构的连续倒塌。

1 工程概况

1.1 建筑概况

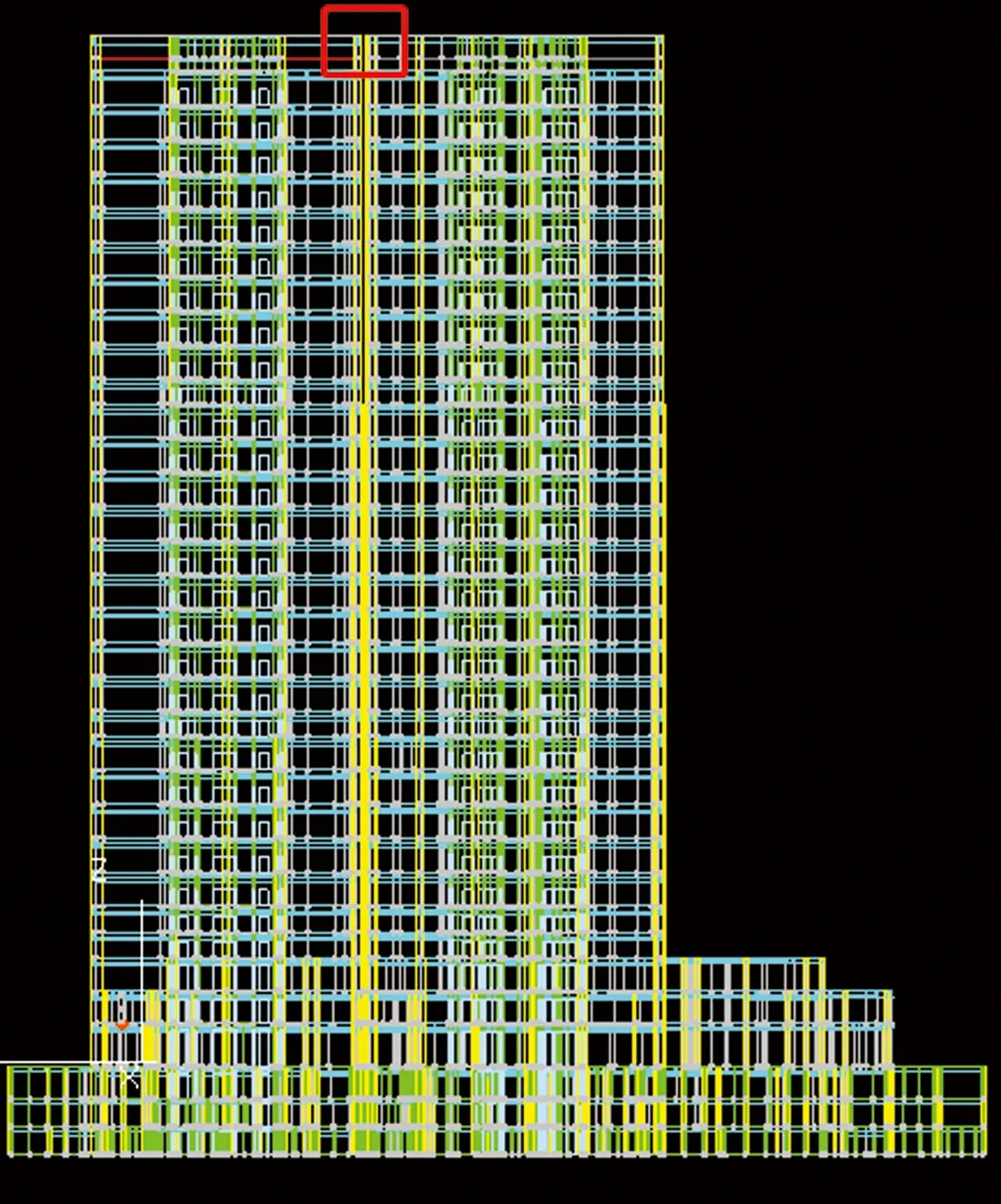

某超高层是集商业、办公为一体的超高层组合建筑。该栋建筑用地面积约14 000.37m2,总建筑面积148 252.04m2。该楼建筑高度139.450m,上部分为两个单元,裙房部分缝宽为100mm,裙房以上两个单元之间缝宽为600mm~700mm。项目效果图如图1所示。

1.2 结构概况

其中,单元1结构高宽比约3.65,结构长宽比约1.09;单元2结构高宽比约3.64,结构长宽比约1.09。该项目的基本风压取50年一遇0.70kN/m2(超高层计算构件强度时取基本风压的1.1倍为0.77kN/m2),风压高度变化系数按A类地面粗糙度采用。抗震设防烈度按7度考虑,设计地震分组为第三组(设计基本地震加速度值为0.15g),多遇地震(小震)下场地特征周期为0.45s(安评报告提供的场地特征周期为0.50s),场地类别为Ⅱ类。

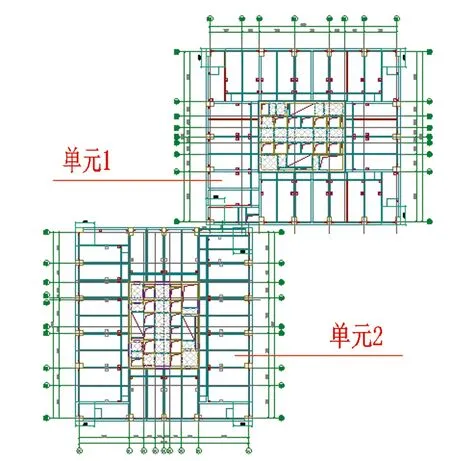

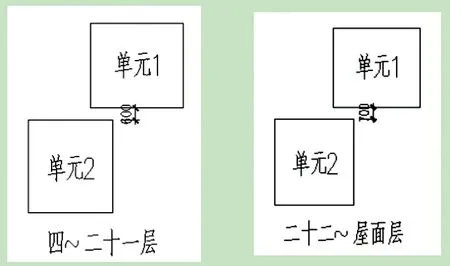

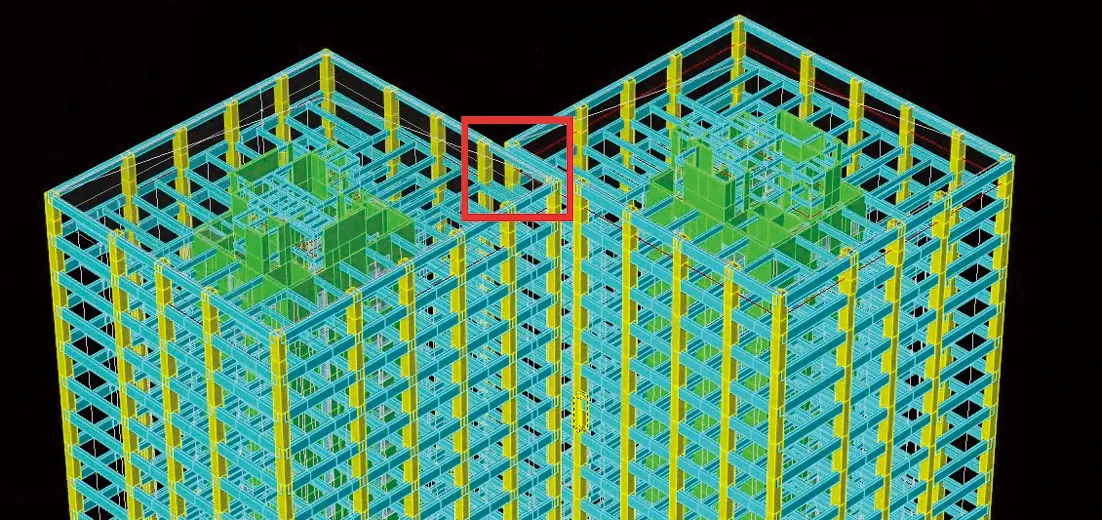

主楼采用框架-核心筒结构体系,两个单元的体型,刚度及高度基本一致,单元1逆时针旋转90o,即得到单元2的布置。楼面结构采用钢筋混凝土梁板楼面体系,框架梁截面为400×800~450×1000mm,250×500~800mm,楼板厚度120mm~130mm,布置如图2所示。

图2 结构标准层平面布置

2 结构分析

2.1 风荷载和小震作用下结构顶点位移分析

该工程主体结构采用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部开发的PKPM系列软件SATWE计算,并采用YJK软件补充计算校核。

分别利用以上两个计算软件,采用考虑扭转耦联的振型分解反应谱法(CQC)计算两个单元在风荷载和小震下的结构响应,以验证规范的吻合性。

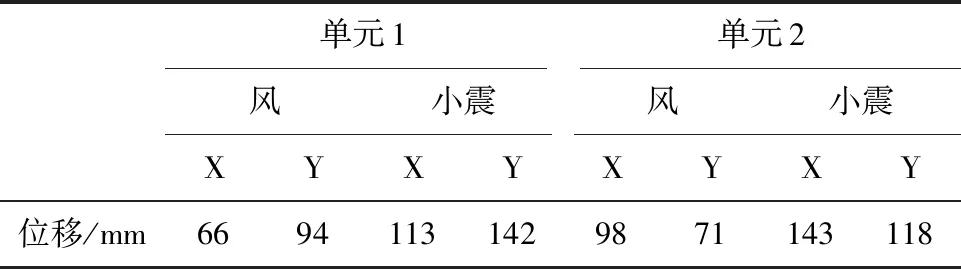

分析对比SATWE与YJK两个程序的计算结果基本一致,仅在数值上有细微差异,如表1所示。

表1 风荷载和小震结构顶层最大绝对移

该项目整体比较规则,刚度比较均匀,从表1可以得出,小震作用下X、Y方向的结构位移大于风荷载工况下的位移,变形缝缝宽由地震作用控制。

2.2 中震作用下结构顶点位移分析

为了防止房屋在地震中可能发生的碰撞,防震缝的净宽度宜大于两侧结构允许地震(中震)水平位移之和[4]。根据PKPM计算出来的中震下的位移如表2所示。

表2 中震下的各层位移 mm

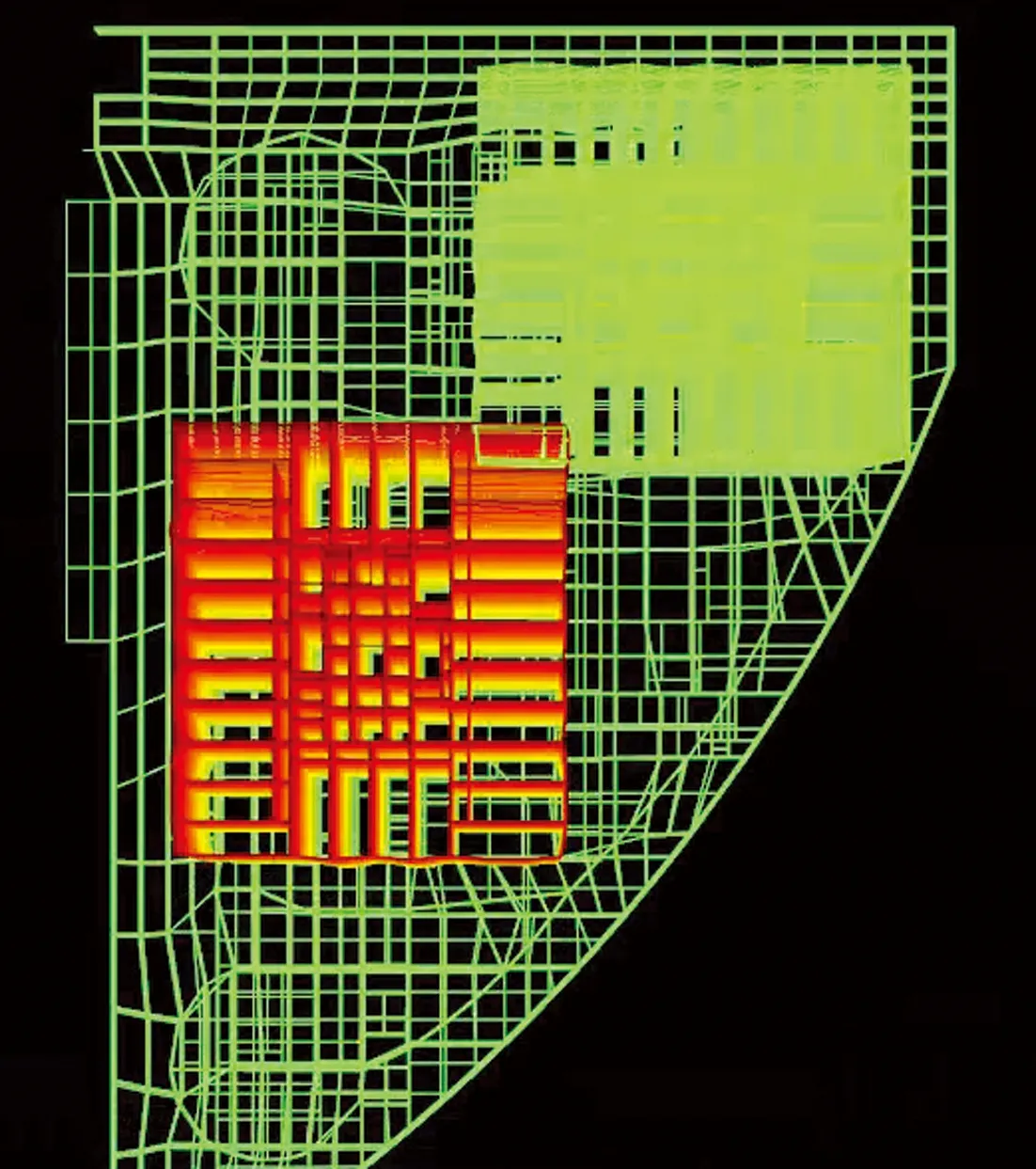

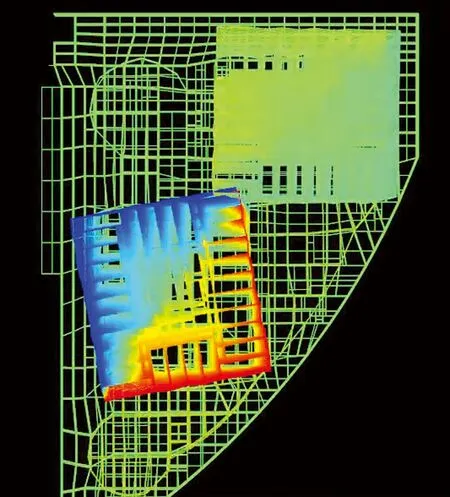

两个单元在X向、Y向、45°地震作用下发生的位移得出,两个单元存在相对运动情况。这意味着,在这种情况下,两个单元发生碰撞的可能性最大。一般工程师认为,中震下两栋建筑的位移应该相加得出最不利防震防宽度。从图7~图10可知,其实,两栋邻近的超高层,由于其结构特性及地震频谱等均基本相同,在地震作用下,两栋建筑基本互为90°同相位振动,所以,其最大位移不能简单地直接相加。

从表可以看出,中震下顶层楼面Y向位移最大375mm,小于700mm,中震下不会发生碰撞。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》[2](JGJ3-2010)3.4.10条房屋高度为139.45m,防震缝宽度为[(139.45-15)/4×20+100]×70%=505.6mm>375mm(中震下的位移),对于结构高度和特性基本相当的两超高层建筑,规范防震缝宽度的取值是完全合理的。该项目根据与建筑专业人员沟通,最终采用柱子变截面及边梁偏位等措施,设置图3示意的防震缝宽度,可以有针对性地避免中震下的碰撞,及减少大震可能碰撞的区域。

图3 防震缝示意图

3 大震作用下分析及防倒塌设计

3.1 碰撞位置分析

对重要工程或结构侧向刚度较小的工程,以及扭转不规则程度较高的工程等,宜根据工程需要按大震位移确定防震缝的宽度[4]。但要是根据大震位移来确定防震缝的宽度,场地原因、建筑定性问题、建筑立面处理困难等原因,防震缝宽度无法按大震作用下位移来确定。从表3可知,在大震作用下,两栋建筑仍存在碰撞的可能。基于“三个水准”的抗震设防目标,即“小震不坏、中震可修、大震不倒”[4],结构分析可能碰撞的区域及防倒塌设计。

本文通过YJK动力弹塑性分析,选用2条天然波(San Fernando_NO_68、Chi-Chi, Taiwan-04_NO_2699),1条人工波(ArtWave-RH4TG055),各波的波形图如图4~图6所示。

图4 San Fernando_NO_68波形

图5 Chi-Chi,Taiwan-04_NO_2699波形

图6 ArtWave-RH4TG055波形

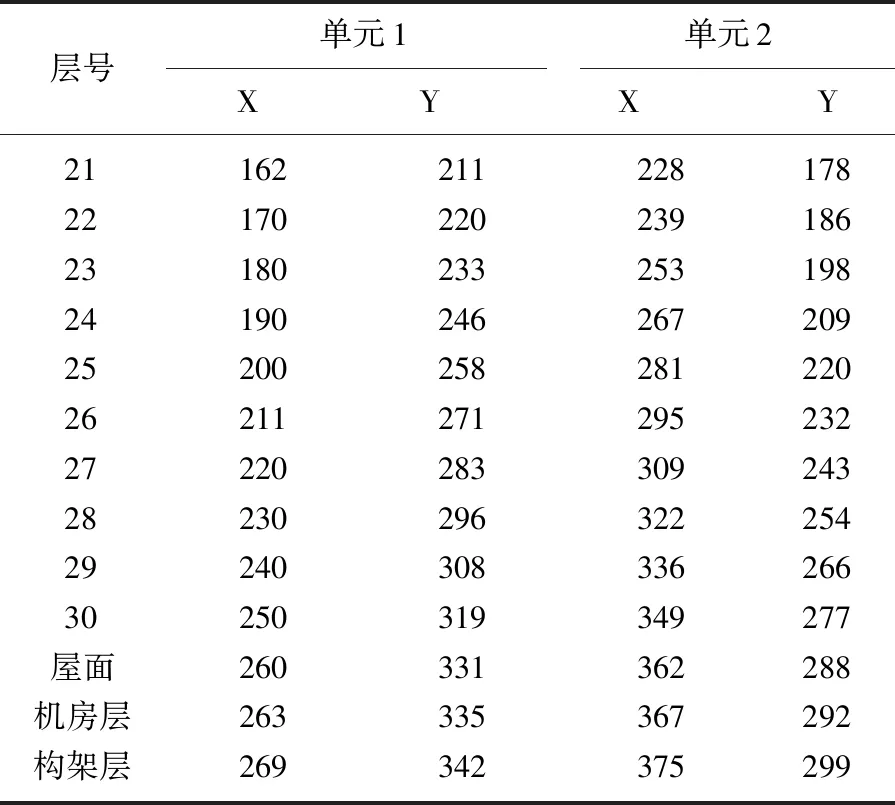

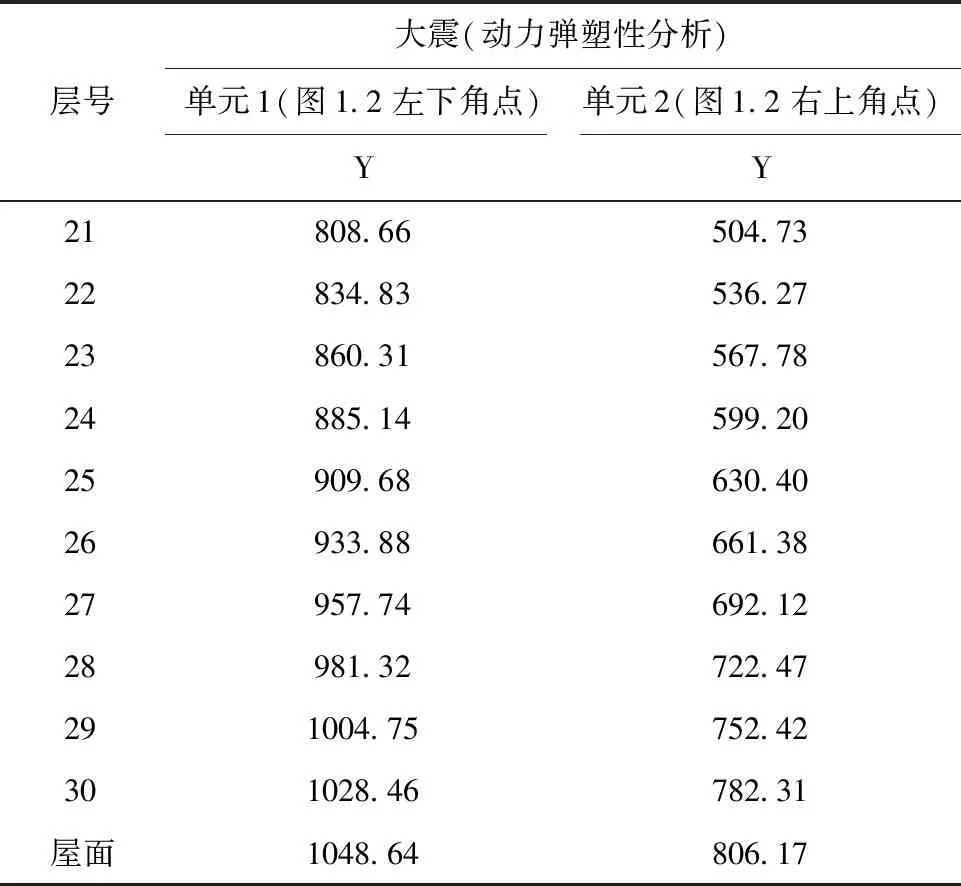

分别计算了单元1和单元2在大震下(最大地震影响系数取0.72)的楼层位移,如表3所示。

表3 大震下楼层位移值

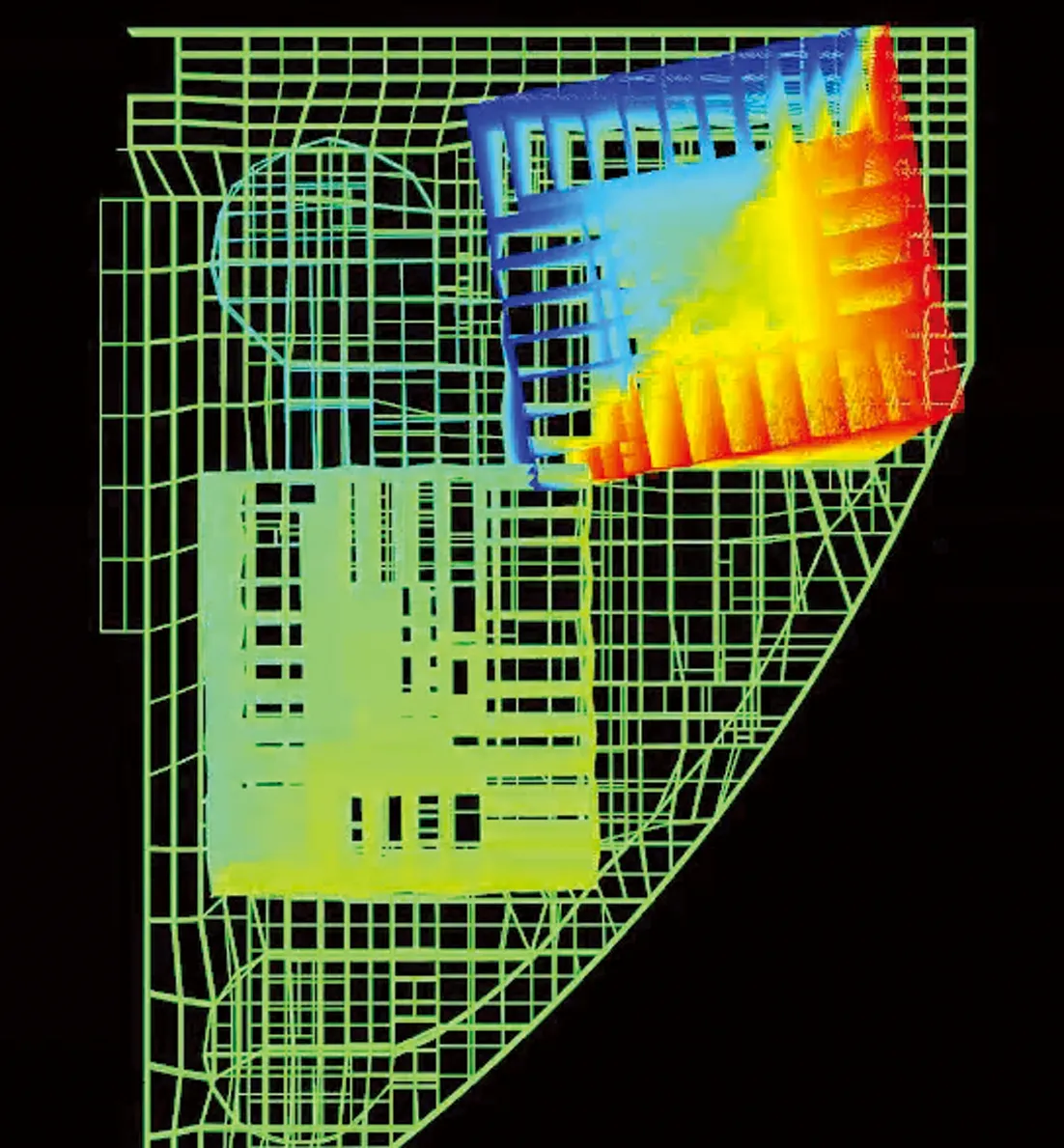

图7~图10是单元1和单元2的平面振型图,各图中矩形框示意其立面碰撞区域。

图7 单元1向Y向平动

图8 单元2向Y向平动

图9 单元1扭转

图10 单元2扭转

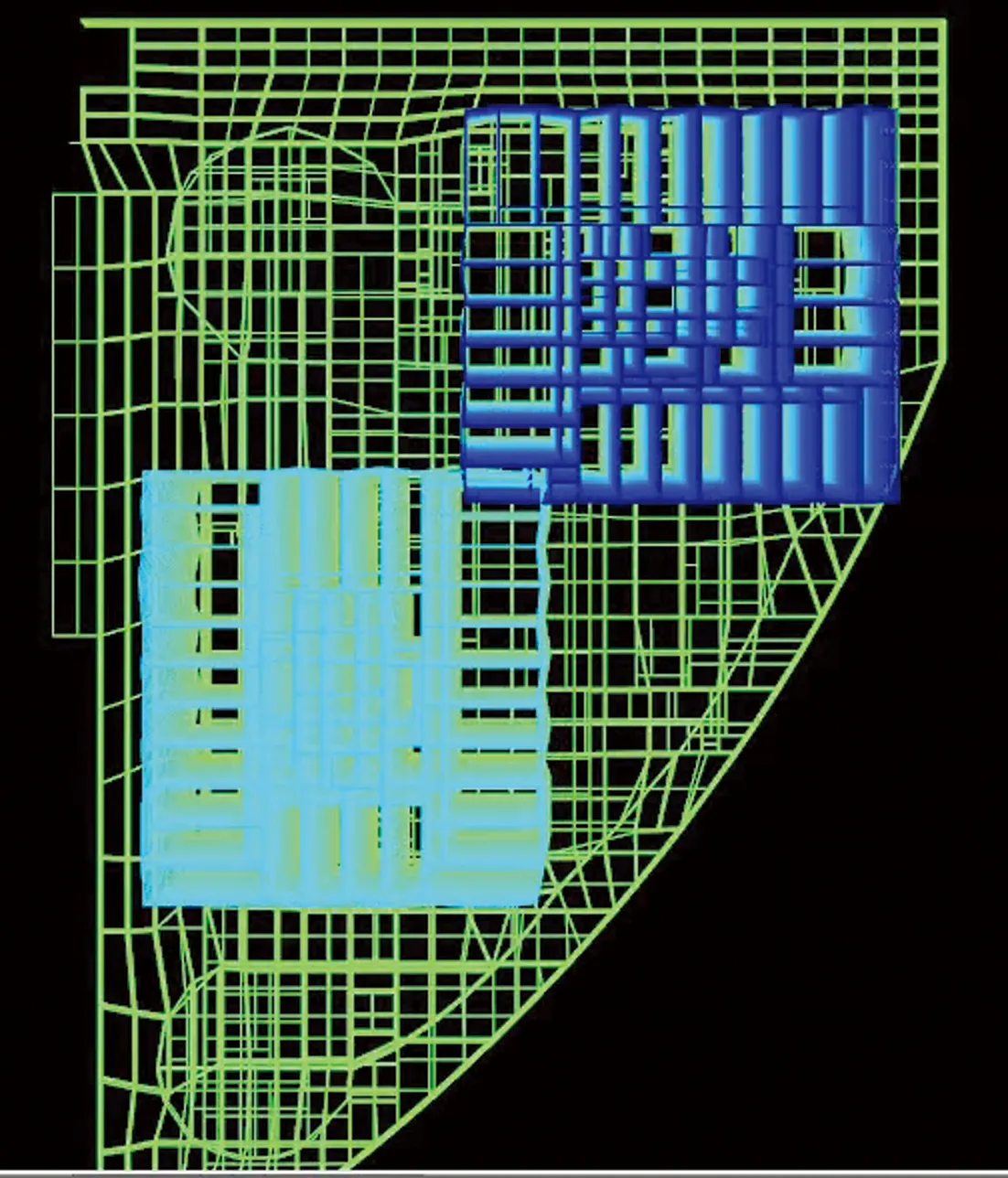

图11 轴侧图

图12 轴侧图

根据表3和图7~图10可知,两个单元在强烈地震作用下发生的位移得出,两个单元存在互为90°地震反应(单元1沿X向,单元2沿Y向;单元1沿Y向,单元2沿X向)。在这种情况下,两个单元仍然可能发生碰撞。由于该项目单元1和单元2两者结构布置互为90°结构特性基本相同,从表3可以看出,在大震下1单元21层及以上楼层楼面的位移大于700mm,2单元27层以上楼层楼面的位移大于700mm,该部分在大震下可能碰撞。从图7和图8可知平动引起的碰撞区域为两单元邻近框架梁、柱首当其冲;从图9和图10可知,扭转引起的碰撞区域为两单元邻近框架梁。综上所述,碰撞直接作用的区域最为薄弱,应注意加强设计。

通过设置600mm~700mm变形缝宽度,既能保证中震作用下,两栋建筑不会碰撞,又能最大限度地减少大震相互碰撞的影响,而且可以确保缝宽不至于过大造成建筑立面处理困难。基此,设计最后采取相应的加强措施,保证大震作用下结构的安全、提高防倒塌能力,如图11~图12所示。

3.2 碰撞防倒塌措施

两栋建筑碰撞导致局部结构破坏失效时,如果整体结构不能形成有效的多重荷载传递路径,破坏范围就可能沿水平或者竖向方向蔓延,最终导致结构发生大范围的倒塌甚至是整体倒塌[4]。

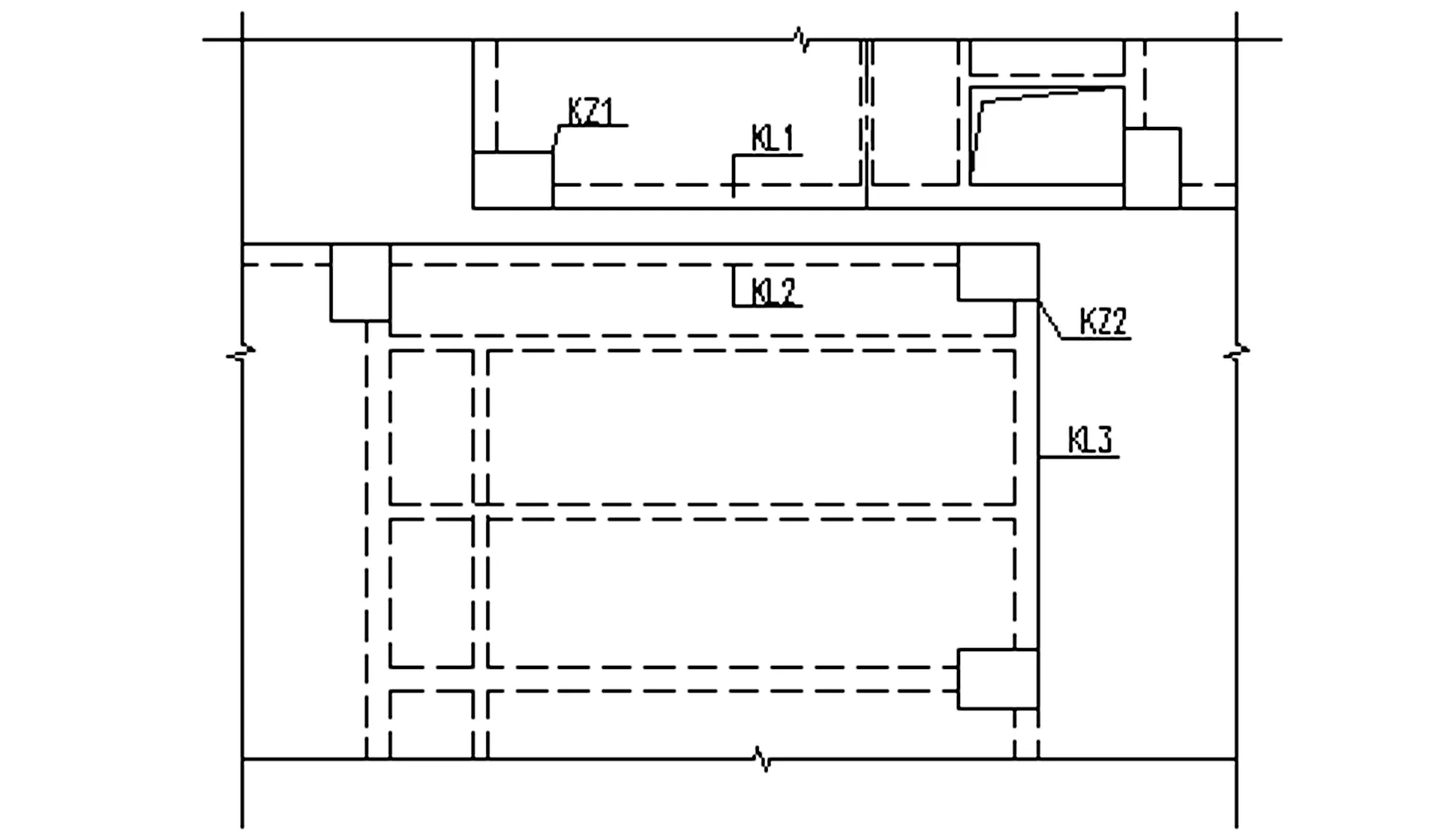

第一:该项目对大震下碰撞后,塑性铰的形成可能导致梁板的受力模式由受弯为主逐渐转向拉弯为主,对图13中27层及以上楼层的KL1、KL2和与之相连楼板加大通长筋,并全长加大加密箍筋,保证梁形成塑性铰后不至于整片倒塌,同时梁柱增设芯柱,以增加梁柱的延性。

图13 单元1和单元2防震缝处局部结构示意图

第二:取消对大震下碰撞的框架柱及框架梁,重新计算并加强碰撞区域外周边邻近的梁柱及楼板的配筋,保证大震弹塑性情况下的层间位移角控制在1/100内,以防止受直接碰撞区域局部构件的损坏导致周边构件承载力失效。

4 结论

(1)通过合理设置变形缝,使平面严重不规则的建筑,成为两个平面规则、动力特性相近的独立结构单元,可有效减少结构碰撞破坏。

(2)通过对超高层抗震缝的研究,防震缝的宽度不能简单地以中震下的位移矢量和,还应结合两个结构单元的动力特性深入分析,根据振动模态(同向、相向、转动等)确定合理的防震缝宽度。

(3)通过大震的动力弹塑性分析,找出可能的碰撞区域,并对碰撞区域的构件进行“弱化处理、内力转移”,加强碰撞区域外周边构件,提高抗碰撞倒塌的能力,保证“大震不到”的抗震目标。