青海地区残胃癌患者的临床特征与预后分析

2019-11-06王刚郑良璐李刚刚于鹏杰曹洪涛储怀祝张成武

王刚,郑良璐,李刚刚,于鹏杰,曹洪涛,储怀祝,张成武

(1.青海大学 研究生院,青海 西宁 810016;2.青海大学附属医院 胃肠肿瘤外科,青海 西宁 810001;3.青海省人民医院 肿瘤外科,青海 西宁 810007)

残胃癌(gastric stump cancer,GSC)是胃溃疡行胃大部切除术后重要的远期并发症之一,最早于1922年由Balfour[1]首先提出,最初定义为胃或十二指肠良性疾病行胃大部切除术后5年以上发生于残胃的原发性胃癌,至今尚无统一的定论。传统意义上的GSC概念可分为狭义GSC和广义GSC,狭义的GSC指因良性消化道溃疡性疾病行部分胃切除术后5年出现的胃癌为GSC。广义的GSC除了因良性疾病行胃切除5年以上出现的胃癌之外,还包括因恶性病变行胃部分切除术10年后,残胃新出现的癌,包括残胃复发癌、残胃新生癌、残胃残留癌[2]。1998年日本胃癌学会提出了“残胃上的癌(carcinoma in the remnant stomach,CRS)”的概念[3],不再区分首次手术胃疾病性质、消化道重建方式以及切除的范围,没有约束特定时间间隔,2017年日本胃癌协会公布的最新版《胃癌处理规约》[4-5]仍沿用“残胃上的癌”的定义,并且对时间间隔没有约定,目前被认为是广义的GSC,同时也被越来越多的专家学者所接受。

GSC发病率低,预后差,且诊断时大多数已处于进展期,本文就青海地区GSC的临床数据进行统计分析,探讨青海地区首次胃良、恶性疾病行胃大部切除术后GSC发生的时间间隔、临床病理特征及预后的影响因素。以便为GSC患者的治疗提供一定的参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

以日本胃癌协会2017年提出的残胃上的癌定义为标准,回顾性分析2012年1月1日—2018年10月1日就诊于青海大学附属医院胃肠外科的102例GSC患者临床资料。102例患者中男88例(86.3%),女14例(13.7%),男女比例6.3:1;首次疾病为良性患者20例,首次疾病为恶性患者82例。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:⑴ 首次胃良恶性疾病行胃大部切除术;⑵ 经胃镜检查或病理确诊为GSC;⑶ 首次疾病为恶性者行R0切除。排除标准:⑴ 首次疾病行内镜下切除者;⑵ 首次疾病为恶性未行R0切除者;⑶ 首次胃癌远处转移患者;⑷ 病例资料不全患者。

1.3 研究内容

收集患者性别、年龄、首次疾病性质、首次手术方式及消化道重建方式、首次手术距GSC发生的间隔时间、首次疾病病理特征、CRS发生部位、CRS病理特征(包括病理分化程度、肿瘤标志物等)、治疗方式及预后等信息。病理分型、组织学分级、远处转移等参照美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)与国际抗癌联盟(Union for International Cancer Control,UICC)联合制定的标准。根据首次疾病的良恶性为两组:首次疾病良性组与首次疾病恶性组。

1.4 统计学处理

应用IBM SPSS 20.0软件进行统计分析,符合正态分布的计量资料,采用独立样本t检验,否则采用非参数Mann-WhitneyU检验;组间计数资料应用χ2检验或Fisher确切概率法;采用Kaplan-Meier法计算患者生存率、绘制生存曲线。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 患者首次病变临床资料与术后发生GSC间隔时间

良性组中男18例,女2例,男女比例为9:1,恶性组中男70例,女12例,男女比例为5.83:1,无统计学差异(P=0.859);总体平均年龄(58.67±1 1.6 0)岁,其中良性组平均年龄(5 7.7 8±11.02)岁,恶性组平均年龄(62.55±13.32)岁,无统计学差异(P=0.146);62例(60.8%)行远端胃切除,40例(39.2%)行近端胃切除,远端和近端胃切除比例为1.55:1,其中良性组19例(95.0%)行远端胃切除,1例(5.0%)行近端胃切除,恶性组43例(52.4%)行远端胃切除,39例(47.6%)行近端胃切除,差异有统计学意义(P=0.000);首次手术消化道重建方式,2 7例(2 6.5%)行B i l l r o t h I式吻合,3 5例(34.3%)行Billroth II式吻合,40例(39.2%)行食管胃吻合,其中良性组8例行Billroth I式吻合,11例行Billroth II式吻合,1例行食管胃吻合,恶性组中19例行Billroth I式吻合,24例行Billroth II式吻合,39例行食管胃吻合,差异有统计学意义(P=0.002);17例(16.7%)有肿瘤家族史,85例(83.3%)无肿瘤家族史,良性组4例有肿瘤家族史,恶性组13例有肿瘤家族史,无统计学差异(P=0.911)。首次疾病良性组与恶性组术后发生GSC间隔时间的比较:良性组GSC发生的时间间隔为204(108~481)个月,恶性组时间间隔为38(5~204)个月,两组差异具有统计学意义(t=5.548,P=0.000)。良性组均发生于首次手术后60个月以后,恶性组大都发生于首次手术后60个月以前,差异有统计学意义(P=0.000)(表1)。

表1 GSC患者首次病变临床资料及发病时间间隔Table 1 Clinical data of the initial diseases and time interval of the onset of the GSC patients

2.2 患者GSC发生后基本临床特征

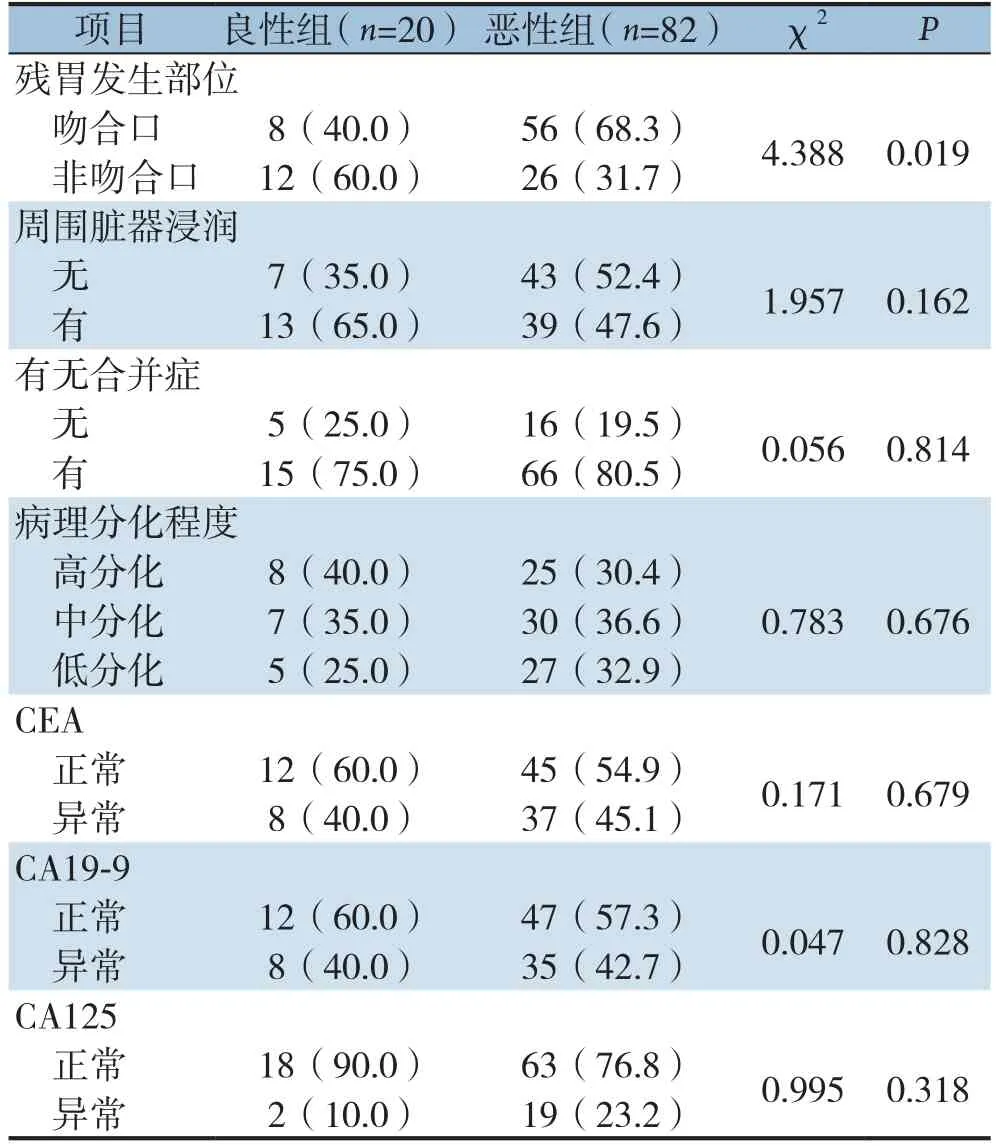

本组GSC资料中,64例(62.7%)发生于吻合口,38例(37.3%)发生于非吻合口,其中良性组发生于吻合口部位的为8例,非吻合口部位的为12例,恶性组发生于吻合口部位的为56例,发生于非吻合口部位的为26例,差异有统计学意义(P=0.019)。有周期脏器浸润的为52例(51.0%),无周围脏器浸润的为50(49.0%)例,其中良性组13例发生周围脏器浸润,恶性组39例发生周围脏器浸润,差异无统计学意义(P=0.162)。81例(79.4%)有其他合并症,21例(20.1%)无其他相关合并症,其中良性组15例有其他合并症,恶性组66例有其他合并症,差异无统计学意义(P=0.814)。病理分化程度表现为高分化者33例(32.4%),中分化者37例(36.3%),低分化者32例(31.4%),其中良性组高分化8例,中分化7例,低分化5例,恶性组高分化25例,中分化30例,低分化27例,两组差异无统计学意义(P=0676)。CEA正常者57例(55.9%),异常者45例(44.1%),其中良性组CEA正常12例,异常8例,恶性组CEA正常4 5例,异常3 7例,差异无统计学意义(P=0.679)。CA19-9正常者59例(57.9%),异常者43例(42.2%),其中良性组CA19-9正常12例,异常8例,恶性组CA19-9正常47例,异常35例,差异无统计学意义(P=0.828)。CA125正常者81例(79.4%),异常者21例(20.6%),其中良性组CA125正常18例,异常2例,恶性组CA125正常63例,异常19例,差异无统计学意义(P=0.318)(表2)。

表2 患者GSC发生后基本临床资料[n(%)]Table 2 General clinical data of the patients after GSC occurrence[n (%)]

2.3 患者治疗与生存情况

2.3.1 治疗情况与总生存率102例患者中,行根治性手术的患者为11例(10.8%),姑息性手术的患者为19例(18.6%),未手术的患者为72例(70.6%),未手术的患者中,行化学治疗的为39例,行对症支持治疗的患者为33例。83例完成随访,随访率为81.4%,随访时间为1~50个月,总体中位生存时间为26个月,3年总体生存率为25.5%(图1)。

图1 全组GSC患者总生存率曲线Figure 1 Curve of the overall survival rate of the whole group of the GSC patients

2.3.2 不同因素分组患者的生存率⑴ 性别:本组资料中,男性患者的中位生存时间为26个月,男性患者3年生存率为24.3%,女性患者的中位生存时间为26个月,女性患者3年生存率为38.2%,差异无统计学意义(P=0.646)。⑵ 良恶性:良性组的中位生存时间为22个月,3年生存率为16.7%,恶性组的中位生存时间为28个月,3年生存率为27.2%,差异无统计学意义(P=0.086)。⑶ 病理分化程度与合并症:对于GSC的病理组织分型,高分化、中分化、低分化相应的3年生存率为33.8%、24.7%、17.8%,差异有统计学意义(P=0.002);有合并症的患者3年生存率为12.9%,无合并症的患者3年生存率为60.1%。差异有统计学意义(P=0.007)。⑷ 肿瘤标志物:CEA正常的患者3年生存率为33.3%,异常的患者3年生存率为13.4%,差异有统计学意义(P=0.004);CA19-9正常的患者3年生存率为27.2%,异常的患者3年生存率为22.2%,差异有统计学意义(P=0.021)。CA125正常的患者3年生存率为20.6%,异常的患者3年生存率为38.2%,差异无统计学意义(P=0.680)(图2)。

图2 不同因素分组GSC患者的生存率比较Figure 2 Comparison of the survival rates between GSC patients stratified by diff erent factors

3 讨 论

本研究共纳入102例GSC患者,发生GSC时的平均年龄为(58.67±11.60)岁,其中良性组为(57.78±11.02)岁,恶性组为(62.55±13.32)岁,与国内外的相关报道基本一致;男女比例为6.3:1,男性明显多于女性,与既往报道相符,既往报道指出,GSC患者男女比例约为3.1~13.8:1[6],可能与胃溃疡好发于男性且雌激素有助于预防肿瘤发生有关[7-8]。关于胃大部切除术后GSC发生的时间间隔,本研究显示不论初次手术的良恶性,其发生的平均时间间隔为70个月,其中初次手术为良性发生GSC的平均时间间隔为204个月,初次手术为恶性发生GSC的时间间隔为38个月,GSC的发生时间明显短于国内外既往相关报道[9-10],这可能与青海地处的高原低氧环境有助于GSC的发生及进展,且再次就诊时病期较晚有关。对于GSC发生后的合并症,本研究合并症的发生率为60.7%,明显高于国内外的相关报道[10-11],可能和患者地处高原环境且GSC发生的年龄较大有关。

GSC的发生与胃大部切除术后消化道的重建方式密切相关,尤其是行远端胃大切后,Billroth II式重建术后发生GSC的风险远比Billroth I式高。文献报道,行Billroth II式术后发生GSC的风险约是Billroth I式的4~7倍[12],究其原因,主要与术后吻合方式改变残胃的解剖结构及生理功能,使其均存在不同程度的消化液反流[13]。而消化液反流与GSC的发生密切相关。宏观上,长期消化液的反流刺激胃黏膜,使其黏膜屏障破坏,残胃黏膜血管通透性增加,造成残胃黏膜充血、水肿,发生慢性炎症、化生甚至不典型增生,促进GSC的发生[14];微观上,长期的胆汁反流可诱导活性氧的生成和还原性谷胱甘肽的消耗,导致DNA的损伤甚至基因突变,进而导致肿瘤发生相关的各种基因(细胞增殖、血管生成、侵袭、转移相关基因)发生显著变化,而这些变化是促进肿瘤发生的重要危险因素[15-16]。研究[17-18]表明,在十二指肠食管反流的全胃切除大鼠中,Barrett食管和癌的发生率随时间增加,进一步说明十二指肠汁本身具有致癌潜能。同时,长期的胰液反流可激活胃黏膜蛋白酶激活受体2(protease activated receptor-2,PAR-2),而PAR-2在胃肠道中大量表达,PAR-2活化后可通过多种机制促进肿瘤增殖、侵袭、转移,促使残胃发生癌变[19]。而PAR-2受体激活是胃肠腺癌的一个共同启动因素[20]。研究[21]表明,PAR-2在结肠癌细胞系中可被胰蛋白酶原强烈激活,同时癌细胞也可分泌浓度很低的的胰蛋白酶,从而形成一个自分泌环,持续激活PAR-2,促进结肠癌的发生。按照反流程度,远端胃大切后,Billroth II、Billroth I、Roux-en-Y吻合术后胆汁反流发生的概率分别为62.5%、57.1%、18.2%[22],近端胃大部切除术后行食管残胃吻合反流概率可高达72%[23]。

对于近端胃切除术后发生GSC的病因,有学者[24]提出了以下原因:⑴ 胃的远端部分原本是胃癌的高发区,行近端胃大切后远端胃癌的高发因素仍然存在;⑵ 术后高胃泌素血症促进癌的发生,近端切除术切除胃底腺区后,胃酸缺乏,壁细胞数量和功能下降;⑶ 三叶因子家族1(trefoil factor family 1,TFF3-1)的表达具有抑制癌基因表达的作用,而在切除胃底腺区后表达减少[25-26]。动物研究报道,敲除小鼠的TFF1基因后,在小鼠的胃中发生了肿瘤。由此可见,TFF1的低表达是近端胃切除术后胃癌发生的高危因素。

本研究中,对于GSC患者首次病变的手术切除方式,数据显示42例行远端胃切除,40例行近端胃切除,远端胃大切和近端胃大切的比例为1.05:1;对于GSC患者首次病变消化道的重建方式,数据显示27例行Billroth I式吻合,35例行Billroth II式吻合,40例行食管胃吻合;对于GSC发生的部位,数据显示发生于吻合口部位的为64例,发生于非吻合口部位的为38例,其中良性组发生于吻合口部位的为8例,非吻合口部位的为12例;恶性组发生于吻合口部位的为56例,发生于非吻合口部位的为26例,行Billroth I式发生于吻合口者16例,非吻合口者11例,Billroth II式发生于吻合口者19例,非吻合口者16例,行食管胃吻合发生于吻合口者29例,非吻合口者11例,与既往报道相悖,尤其是近端胃大切术后。究其原因,可能与青海地区胃癌高发[27]和近年来近端胃癌发病率增加[28]有关。同时,近端胃大部切术后并发症较多,且反流严重,大量胃肠反流液破坏远端胃大部切除术后吻合口处幽门螺旋杆菌生存的环境[29],近端胃大切后远端胃癌的高发因素仍然存在,造成本地近端胃大部切除术后GSC的发病率较高。

GSC的治疗方式,和胃的原发肿瘤一样,手术切除是最佳选择,R0切除是重要的预后因素,区域淋巴结清扫是手术中的重要环节[11]。在大多数研究中,无论初次手术方式、消化道重建方法和既往疾病如何,均采用UICC分类来确定患者的N期。然而,一些研究资料表明,特别是有恶性肿瘤病史的患者中,预计淋巴结的分拣数目不足以确定N期,可能导致分期不确定。研究表明,与原发近端胃癌相比,检索到的淋巴结总数和胃周淋巴结转移率较低[30-32]。据报道[33],对于GSC的N期,第7版的TNM分期系统并不适合预测GSC患者的预后,可能与初次手术后局部解剖改变,形成新生淋巴管,产生异常淋巴引流有关。

对于早期、非吻合口的GSC的治疗,可选择内镜黏膜下层剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)。内镜治疗具有创伤小,术后并发症发生率低,术后恢复快,缩短住院时间等优点。然而由于残胃空间限制,组织纤维化等因素的影响,对内镜治疗GSC的技术要求较高。文献[34-36]报道,ESD治疗GSC的整块切除率超过91%~100%,完整切除率为74%~94%;在并发症方面,出血率为 0~17.6%,穿孔率为 0~17.7%,穿孔率却高于原发性胃癌。因此,选择合适的治疗方案,对GSC患者的生存质量及预后具有重要的影响。对于ESD治疗GSC的远期结果,Nonaka等[37]进行了一项研究,中位随访时间是4.5年(随访时间区间0~13.7年),结果显示ESD术后5年生存率和疾病相关生存率分别为 87.3%和100%。Yamashina等[38]比较了内镜下切除与外科手术治疗GSC,平均随访时间为60个月,内镜切除组M-SM1(黏膜内或黏膜下层浅层)与SM2(黏膜下层深层)早期癌的5年生存率分别为89%、48%,而外科组M-SM1与SM2早期癌的5年生存率则分别为80%、67%(P=0.079)。这一结果提示,对于M-SM1早期GSC,应优先选择ESD治疗,对于SM2的早期GSC则应优先选择外科手术切除。对于原发性胃癌[39-40],腹腔镜与开腹手术相比有术中出血量少,淋巴结检出率更多,排气时间较早,术后并发症低等优点,然而,对于腹腔镜GSC根治,由于目前缺乏大样本、多中心研究,其优点有待进一步证实。

本研究中,发生GSC后行根治性手术的患者为11例,姑息性手术的患者19例,未手术的患者72例,手术率为10.8%,姑息性手术率为18.6%,未手术率为70.6%,未手术的患者中,行化学治疗的为52例,行对症支持治疗的患者为33例。与国内外相关报道不符合,可能与青海地处高原,且GSC发生时基础疾病较多,心肺功能较差,同时,就诊时大多数疾病偏晚有关。

GSC的预后较差,且不同的文献资料报道的差异性较大。王胤奎等[10]通过对北京大学肿瘤医院的资料研究研究表明,3年总体生存率为69.3%,良性组3年生存率62.6%,恶性组3年生存率78.4%。Huang等[41]报道,GSC 1、3、5年的总体生存率分别为78.3%、45.6%、27.6%,根治性切除1、3、5年生存率分别为79.3%、52.2%、37.8%。夏健雄等[42]报道,I、II、III、IV期的5年生存率分别为85.7%、47.4%、16.0%、13.3%。本研究中3年总体生存率为25.5%,良性组3年生存率为16.7%,恶性组3年生存率为27.2%,差异无统计学意义(P=0.086)。略低于既往报道。

文献报道,对于胃癌术后不同的病理分化类型,其生存率也有显著的差别。高分化、中分化、低分化相应的3年生存率分别为60.8%、46.45%、40.20%[43],然而,对于GSC不同病理组织分型的预后,目前暂无相关报道。本组GSC资料显示,高分化、中分化、低分化相应的3年生存率为33.8%、24.7%、17.8%,差异有统计学意义(P=0.002),提示GSC和原发胃癌一样,病理分化程度是影响预后的重要因素。也提示我们,对于病理组织分化差的GSC患者,早期实行干预措施可改善患者的以后,延长生存期。由于高原地区特殊的自然环境,患者往往在就诊时年龄偏大,大多数患者会合并各种心肺疾病,造成患者再次就诊时基础疾病较多,心肺功能较差,这也可能是本地患者GSC发生时大多数行非手术治疗的原因之一。

综上所述,可得出以下结论:⑴ GSC的发生与首次手术方式及首次消化道重建方式有关;⑵ 良性组与恶性组发生GSC的间隔时间及发生部位不同,良性组GSC主要发生于非吻合口,恶性组主要发生于吻合口;⑶ GSC预后差,GSC的病理组织分型、GSC患者的合并症及CEA对GSC患者的预后有显著的影响。本研究仍有不足之处。初次疾病为良性的患者行胃大部切除术后发生GSC的样本量相对较少,可能存在结果上的差异。本研究数据时间跨度比较大,随着药物的不断更新换代以及治疗方式的不断优化,可能存因治疗策略的更新而产生的偏倚。