川主寺水源地地下水资源评价及取水方式研究

2019-11-05朱剑波

袁 伟,朱剑波

(四川省地质工程勘察院,成都 610072)

1 研究区概况

研究区为岷江推覆作用形成的推覆山链前缘山麓断陷堆积盆地,属深切割侵蚀—构造高山区。盆地内岷江河谷区地形平坦宽阔,呈“S”状曲流摆动。两岸阶地和漫滩发育,漫滩分边滩和心滩等形式,研究区属山地寒温气候,多年平均降水量673.2mm,降水主要集中4~10月,约占全年的90%。5~9月降水占全年降水量的70%~80%。年均蒸发量1280.3mm,陆面蒸发量545.5mm。

2 水文地质条件

2.1 含水岩组及富水性

研究区地下水主要赋存于第四系松散岩类孔隙和基岩构造裂隙中。第四系松散岩类分布较为广泛,其中河道内的河漫滩、一级阶地全新统冲积卵石层结构松散,砂卵石层总厚度7.0~9.2m。该含水层赋存较丰富的孔隙水,地下水位埋深0.25~1.05m,与河水水力联系十分密切,为潜水含水层,是本次研究的主要目的层,也是拟建取水工程的开采目的层;二级以上阶地的第四系上—中更新统砾卵石含水层间多由粉粒、黏粒充填,结构密实,局部呈半胶结—胶结状,一般含水微弱。阶地前缘与河谷中一级阶地后缘接触带可见地下水溢出;研究区地处高寒气候区,地表岩溶不发育,受断裂构造影响,岩层构造裂隙较为发育,连通性好,为地下水提供了良好的导、储水空间,赋存较为丰富的构造裂隙水,含水岩组由古生界石炭系碳酸盐岩地层组成,岩性以灰岩为主,局部夹板岩。

2.2 地下水补给、径流和排泄条件

2.2.1 地下水补给

研究区为高山寒冷气候区,一年中有长达4个月以上的时间冰雪覆盖。因此,冰雪融水和大气降水同是区内天然条件下地下水补给的主要来源。

河道带包气带岩性为薄层粉土或卵石,垂向渗透性较好,利于接受大气降水补给。天然状态下,除大气降水外,河道带内地下水还受到河谷两岸第四系孔隙水和基岩构造裂隙水的侧向径流补给,并且与岷江河水水力联系密切,补排转换频繁;开采条件下,河水是区内地下水主要补给来源。

2.2.2 径流和排泄条件

第四系松散岩类孔隙水主要受地形的影响,天然状态下由两岸向河床、由上游向下游径流、排泄。区内地下水径流总体方向丰水期同河流方向基本一致,枯水期偏向河道,河道带内地下水浅埋,蒸发也是地下水排泄途径之一。岷江两岸二、三级阶地中的地下水向河床偏南方向径流至阶地前缘,一部分补给河谷中砂卵石含水层,一部分排泄出地表补给河水。基岩裂隙水主要受裂隙及地形发育情况控制,地下水在接受补给后,沿裂隙向深部循环,一般地下水循环径流途径较远。

3 地下水水资源量评价

3.1 水文地质边界

根据研究区水文地质条件,河谷两岸边界为补给边界,即二、三级阶地与一级阶地交界部位为河谷区第四系全新统砂卵石含水层的补给边界;研究区上游边界为地下水径流补给边界;下游边界为地下水排泄边界。

含水层下部为相对隔水边界,北部河段含水层直接叠置在基岩之上,下伏基岩为灰黑色中至厚层状亮晶灰岩,钻孔揭露深度浅,未见有承压水上涌,将其视为相对隔水边界;南部河段含水层下伏为第四系上更新统含泥砾卵石层,该层结构紧密,泥质含量重,呈半固结状,钻孔揭露几乎不含水或含水微弱,将其作为相对隔水边界。

3.2 水文地质参数

3.2.1 抽水试验

分别采用傍河大口井出水计算公式和裘不依多公式计算抽水试验数据,获取的渗透系数如表1。

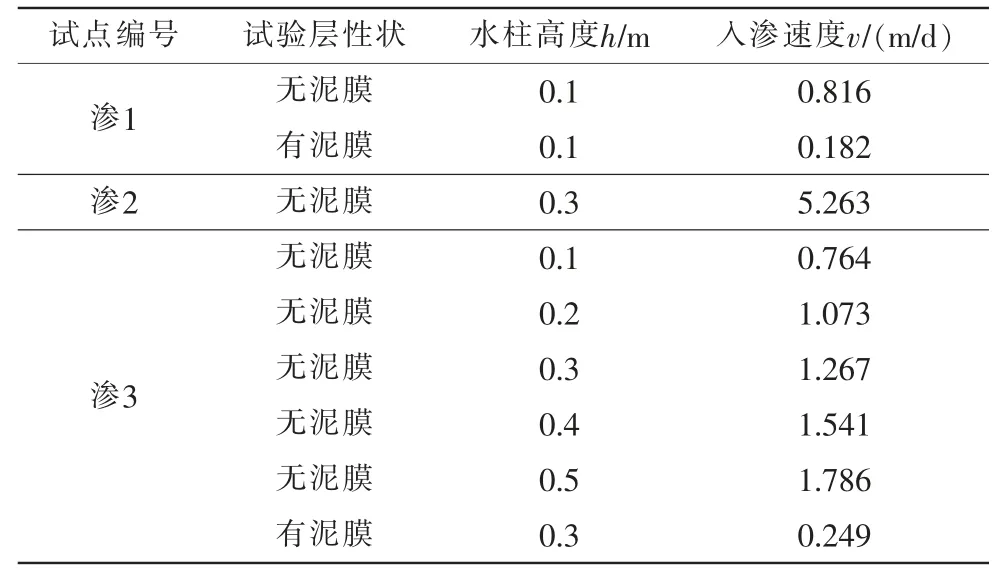

表1 抽水试验计算成果

3.2.2 试坑渗水试验

为了确定河床卵石层的垂向渗透性能,在漫滩上进行了3 组试坑渗水试验,试验按水柱高度0.10,0.20,0.30,0.40,0.50m进行。其中,2组坑底为天然结构状态无泥膜的砾卵石,1组坑底为曾采砂石扰动过的卵石。另外还进行了2次0.1,0.3m水柱高度卵石上加盖粉土泥膜的渗水试验,以了解河床发生淤积后河水垂向补给减弱程度。结果如表2。

表2 试坑渗水试验成果

将所获取的不同水柱高度的渗透速度与水柱高度进行相关分析计算,如图1,得到河漫滩(滤床)的垂向入渗速度v与水柱高度h的回归方程:v=0.533+2.51h

图1 入渗速度与水头高度相关曲线

试验结果表明,第四系全新统砾卵石层的垂向入渗速度随着河水水位升高而增大,卵石层经人工改造后,垂向渗透性明显加大。一旦发生淤积,垂向渗透性则急剧降低,其渗透性将降低6.06倍。

3.3 水文地质计算参数选取

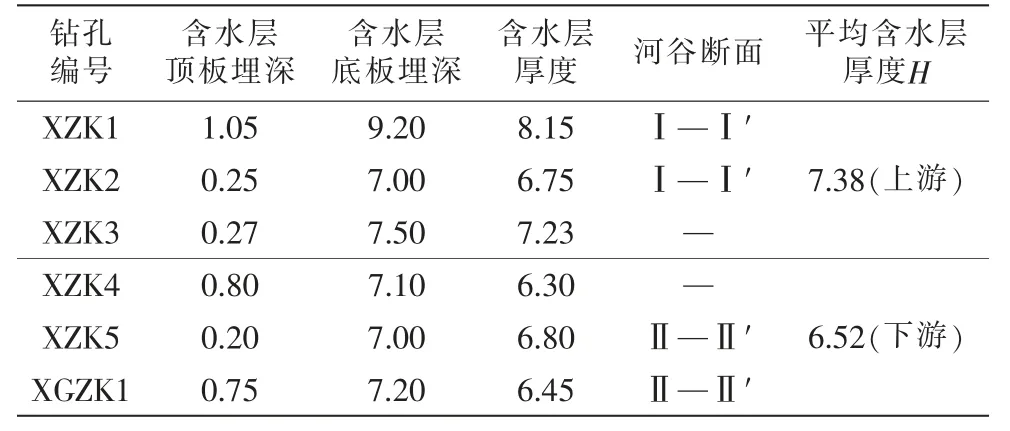

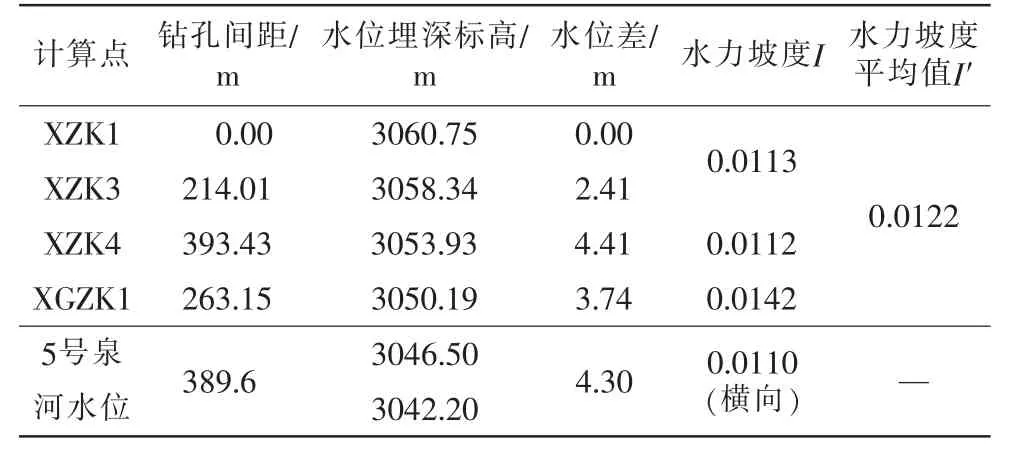

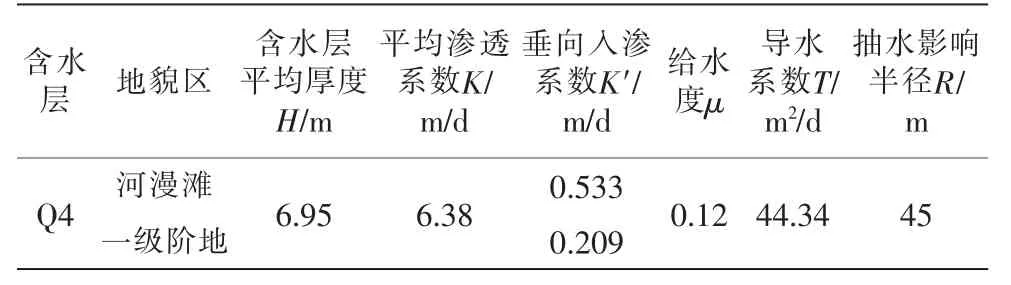

根据钻孔资料确定,含水层厚度如表3。渗透系数K=6.38m/d,垂向入渗系数K′=v=0.533+2.51h。根据钻孔实测水位计算,天然状态下的地下水水力坡度如表4。其他水文地质参数根据类似工程经验取值如表5。垂向入渗补给区根据包气带岩性,分河床水域区(河水覆盖)、卵石含水层裸露区(滩地)和一级阶地区(上覆薄层粉土)3个区,各区垂向入渗补给面积F如表6。降水入渗补给系数α,取河漫滩0.400,一级阶地区0.328。地下水径流横断面宽345.58m,据钻探揭露,含水层厚6.75~8.15m,平均厚度7.38m,面积F为2550.38m2。地下水排泄横断面宽347.61m,含水层平均厚度6.52m,面积F为2266.42m2。

表3 含水层厚度统计 单位:m

表4 地下水水力坡度

表5 其他水文地质参数

3.4 地下水资源量计算

3.4.1 地下水补给量

天然状态下,区内地下水补给量主要来源于大气降水补给量、河谷两岸阶地下水侧向补给量、北部边界地下水径流补给量。开采条件下,地下水动力条件发生改变,增大了水力梯度,激发河水补给地下水。

3.4.1.1 大气降水补给量

利用多年平均降雨量,采用降雨入渗法计算,大气降水补给量374m3/d。

3.4.1.2 地下水侧向补给量

(1)河谷两侧地下水补给量1585m3/d。

(2)河谷上游边界地下水径流补给量179m3/d。

(3)侧向补给总量1764m3/d。

(4)天然补给总量2138m3/d。

(5)河水激发补给量,考虑取水工程类型,采用两种方法计算:①傍河取水井排形式裘布依稳定流公式计算,河水激发补给量22498m3/d;②河床下取水垂向渗透补给量公式计算,河水激发补给量22269m3/d。两种计算结果表示:水源地内在开采条件下都能获得河水的激化补给量,补给量可达2.2万m3/d。

3.4.2 地下水排泄量

由岷江两岸区域地下水向河谷的排泄量和区内工程边界地下水向下游的径流排泄量组成。

(1)地下水天然排泄量。采用河流流量差法计算,根据枯水期河流断面测流成果,现场工作期间(枯水期)岷江主河道流速0.703~0.817m/s,研究区的河水流入量2.336m3/s,流出量3.736m3/s,说明拟选水源地河段是地下水的排泄区段,天然排泄总量达1400L/s。

(2)地下水边界流出量为202m3/d。

3.4.3 地下水储存量

地下水储存量Q储为45.97万m3。

4 取水工程方案

水源地处山区河谷,拟采目的层为第四系全新统河流堆积砂卵石含水层,含水层呈带状分布,一般宽度260~320m,分布面积仅有0.6km2。地下水的天然补给量有限,计算天然补给总量2138m3/d。但是区内河水流量较大,河水补给来源充足而稳定,研究区下游河段枯水流量达3.7m3/s,其中,研究区内地下水的排泄量就达1.4m3/s。因此,为了满足日取水量1.0万m3的需求,拟建取水工程应尽可能的获取河水补给。经计算,开采条件下区内可获取河水激化补给量达2.2万m3/d,只要取水工程方案技术可行、经济合理,是可以满足日取水要求的。

4.1 取水工程方案比选

根据现场条件,以管井、大口径井、辐射井、渗滤井、渗渠及其组合形式进行取水工程方案比选。

4.1.1 管井或大井取水方式

根据抽水试验,水位下降3.22m,单井稳定出水量362m3/d,影响半径50m。在日取水量1.0万m3基础上增加30%保证水量,需布井36口。若沿河线性布井,井间距100m,则井排长度达3600m。如果按双排布井,则井排长度也要1800m。随着长期抽水,将造成抽水井干扰加剧,水位下降,出水量减小。而且井点量多分散,运行和管理难度大、成本高。显然该取水方案在技术条件和经济上不合理。

4.1.2 辐射大井取水方案

集水大井设在滩地,部分辐射管伸入河床下,按同时集取河水渗透和地下水辐射井出水量计算辐射大井的出水能力,经计算Q=3008m3/d,由此可见,布设4座辐射大井才能满足日取水量1.0万m3的要求。

4.1.3 辐射大井+虹吸管井取水方案

根据计算结果,辐射大井每座出水量3008m3/d,管井单井出水量仅362m3/d。如果需水量1.0万m3,考虑增加30%的保证度,取水工程如果布设辐射大井3座,虹吸管井则至少需要11口。显然该取水方案不可取。

4.1.4 渗渠取水方案

由于水源地含水层渗透性较弱,富水性不强,开采条件下地下水的补给主要来源于河水,内河水流量稳定,补给充足,开采激化补给量可达到2.2万m3/d。因此,为了有效获取河水补给量,采用在河床下或河滩埋设渗滤管,截取河流渗透水。在铺设渗滤管的同时,同时也改善了滤管周围含水层的的渗透性,渗渠获取河水的补给能力增强。根据渗渠出水量进行渗渠出水量计算。计算结果:渗渠直径1m,距河水10m,平行河流铺设两侧进水时,1500m渗渠出水量达16122m3/d,单位长度渗渠出水量10.75m3/d·m。计算中河水补给项12957m3/d,占出水量的80%,说明采用渗渠取水是截取河流渗透水的最为有效的取水方法。

4.2 地下水允许开采量

本着充分利用技术经济合理的取水构筑开采地下水的原则,促进地下水的补给、消耗的转化过程,增加地下水的循环速度与循环量,较大限度地采取补给量,使允许开采量能够获得更多更充分的来源。由各类取水方案评价结果来看,符合水源地水文地质条件的取水方案是渗渠取水,是获取河水补给作用最为明显,最为直接的一类取水工程方式,所计算的开采量16122m3/d,其中仅河水补给量就达12957m3/d。出水源地区在开采条件下河水激化补给量达2.2万m3/d,由此可见,拟选水源地取水构筑物获取1.0万m3/d的水量是有着充分的补给保证。因此,从保证系数角度出发,将拟选水源地的允许开采量确定为1.3万m3/d是适宜的。

5 结语

研究区地下水天然补给量2138m3/d,开采条件下河水激化补给量2.2万m3/d,允许开采量1.3万m3/d,可满足日取水1.0万m3的要求。研究区河段枯水期实测河水流出量3.7m3/s,其中地下水排泄量1.4 m3/s,取水工程采水量的补给保证程度高。拟建取水工程河段河床水力坡度1.29%,枯水期河水清澈,水流速度0.70~0.82m/s,河床内卵石表面尚未见明显泥膜附着,该河段河床淤塞程度低,河流冲淤较为平衡,适宜建设傍河取水工程,其规模以小于等于1.0万m3/d为宜。