基于结构化学习的思维导图应用策略研究

2019-11-04陈艳珠

陈艳珠

(漳浦县赤湖中心学校,福建 漳浦 363209)

当前,小学数学课堂普遍存在以“讲解—接受”为主的教学模式,课程内容以课时细分为一个个零散的知识点,学生的学习碎片化,缺乏知识的整体建构。数学学科的逻辑性与严密性决定了数学学习应以充实、完善或构建个体的知识结构与思维结构为目标,关注整体关联、主动建构。数学思维导图是一种创新型图式工具,它以“主题—联想”的发散式结构引发主动思维,可作为结构化学习的支架,实现有效关联,整体建构,促进学生结构化思维发展。

一、自主预习,起点关联

“关联”是结构化学习的主要特征之一,学科知识的“起点关联”是基础,学生已有知识与方法是结构化学习的前提,课前应用思维导图进行自主预习,可充分暴露学生学习的真实起点,聚焦学习疑惑处。明晰的学情呈现,有利于准确把握教学关联适切处,同时,学生在预习中学会发现问题、提出问题,有助于学习力的提升。

(一)单元初识,整体感知

张奠宙教授指出:数学学习中发现数学之间的关系比掌握单个数学概念重要得多。立足于整体建构的预习,能让学生找出知识主线,在已知与未知间建立有效联系,以问题为引领,构筑结构化学习的探究模式,促使新知的学习更加高效。

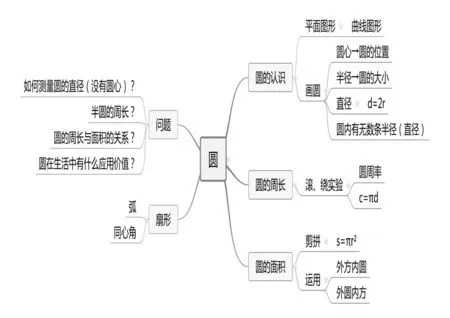

如六年级上册“圆”单元学习导图的制作。以圆的单元整体感知入手,在预习中提出“什么是圆?”“圆与已学过的图形有何异同?”“相关圆的知识有哪些?”“各部分知识间的关系是什么?”“有何疑惑问题?”并根据问题制作单元预习思维导图(如图1)。

图1 单元预习思维导图

在做学科预习导图的过程中,学生需细细品读教材中的每个知识点,提炼出关键词,在理解的基础上依照层级关系进行整理、呈现,并从中发现疑难之处,通过预习思维导图的制作,学生对于圆的知识有了整体的感悟,学习更有针对性与选择性。

(二)前置阅读,优化学材

学材资源是结构化学习的支撑材料,不可局限于教材知识点的呈现,应从纵深、横向关联进行多维度的拓展与整合。在讲授新课前,可指导学生应用思维导图进行主题阅读,收集整理相关数学信息,拓展视野,丰富认知。如《年月日》的新授前,让学生通过阅读教科书、网络查找或其他书籍阅读,收集与年、月、日相关的知识,“年、月、日的来历”“年、月、日之间的计数关系”“各类节日设置与缘由”“4年一闰的算法及原因”等,学生通过对相关数学材料的感知理解、解释与评价、反思与整合,绘制成自己的预习导图。不同角度收集的学习资源可丰富学生对“年月日”的认知,新授时教师根据学生绘制的思维导图进一步梳理知识,针对学生收集的信息找到教学最佳切入点,引导进一步深化、提升、拓展。

二、图式建构,方法关联

当前,创新已成为知识经济时代的一种精神与社会发展的主推力,课标指出“创新意识的培养是现代数学教育的基本任务,应体现在教与学的过程之中”。思维导图是一种图文结合的模式,形象、简洁,可激发学生探究的好奇心,引领学生将所学到的数学知识与方法在以往经验的指导下,主动进行系统知识点之间关系的搭建,其发散式的网状结构可引发学生沿着各个脉络的延伸方向去思考,加深数学理解与链接,促使新的思维结果产生。以思维导图作为支架的结构化学习模式,创新学习路径,促进学生数学方法策略形成。

(一)外显思维,建构策略

数学问题解决是义务教育数学课程的重要内容,对学生的学习与发展具有极大的促进作用。影响学生数学问题解决的因素很多,其中数学问题的表征及问题解决策略的形成尤显重要。在课堂教学中,可应用图示的方法进行问题表征,用思维导图流程的方式渗透分析与综合、画图等策略,外显学生的思维过程,以“问题”为中心,通过放射性可视思维框架充分调动学生左、右脑共同作用,达成问题解决,建构方法策略,使学生由“学会”变为“会学”。

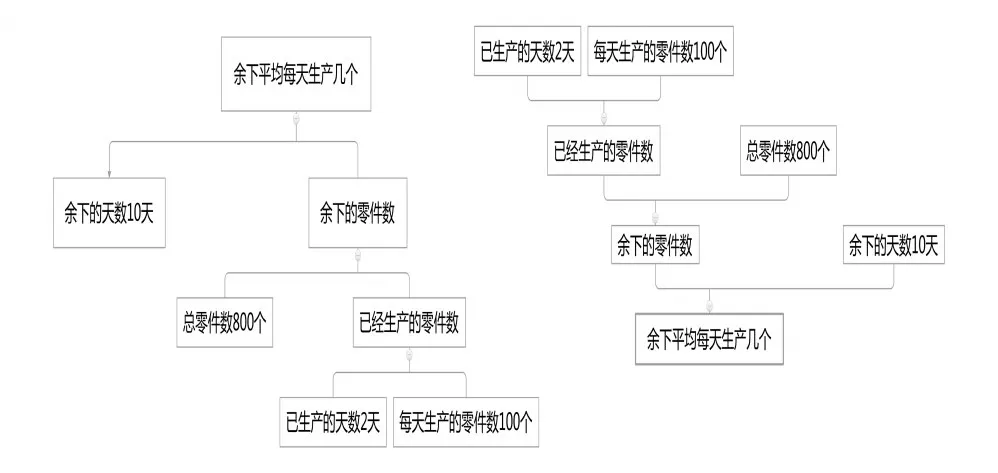

应用思维导图解决问题从中年级始由易到难进行学习,如四年级“张师傅计划生产800个零件,已经生产了2天,每天生产100个,余下的10天完成,每天要生产多少个?”学生尝试用画线段图、示意图的方式理解、表征题意,再用分析法和综合法进行思路呈现(图2),使数量关系具体化、明朗化。

图2 思考流程导图

课标的总目标中关于“问题解决”的要求之一是让学生“获得分析问题和解决问题的一些基本方法,体验解决问题方法的多样性,发展创新意识”。[1]分析与综合流程导图的应用,促进学生解题立体思维的形成,在问题解决中摆脱思维定势的束缚,充分进行联想,整合知识与方法,形成多维问题解决策略。

(二)对话关联,反思提升

评价与反思的意识是创新意识培养的一个重要方面。结构化学习以“学”为中心,为学生充分聆听、思考、交流预留足够的空间,思维导图的应用为学生评价与反思提供必要的背景与依托,一图胜千言,学生用一张思维导图将内隐于脑中的思维过程外显,实现思维可视化,教师、同伴得以了解各自的预习成果,利用思维导图进行自评、组内互评、组间互评,在沟通、修改的过程中梳理、建构知识,评价他人不足的同时,也能从对方的思维导图中通过评价、筛选获取不同的思路与方法,促进自我提升。

三、整理内化,融通结构

认知负荷理论认为,人类的认知结构由工作记忆(短时记忆)和长时记忆组成,知识以图式的形式存储于长时记忆中。个体在学习知识时,长时记忆中的图式可以根据情境快速、准确地进行归类,其信息加工、归类过程是一种自动化的过程,可以降低认知负荷。[2]学生用思维导图对知识进行梳理时,通过比较、归类、整合,把较零碎的信息构建成更大的组块,通过关系图式结构的不断重整、归并,降低认知负荷,提高大脑的加工和存储能力,促进知识信息的有效提取。

(一)知识结构梳理与修正

小学数学学习是一个螺旋递进、循环上升的过程,应及时引导学生对某阶段的知识进行复习与巩固、结构化关系整理、思想方法的内化,促进结构化思维发展。复习课前,应用学科思维导图让学生自主对单元或模块知识进行整理,实现个性化思维导图呈现。复习课上,教师选择部分学生的作品进行展示,如构造方式不同的、整理内容不全的、出现知识性错误的、结构上有缺陷的,等等。学生通过对这些作品的集中分析、比较,反观自己思维导图的不足,二次修改。这样的知识梳理过程改变以往复习肢解数学知识、枯燥练习的现象,使学生逐渐学会针对学习内容选择合适的结构形式,根据知识之间的逻辑建立有效的联结,在梳理与修正的过程中培养数学逻辑思维,推动学生数学思维的发展和认知结构的形成。

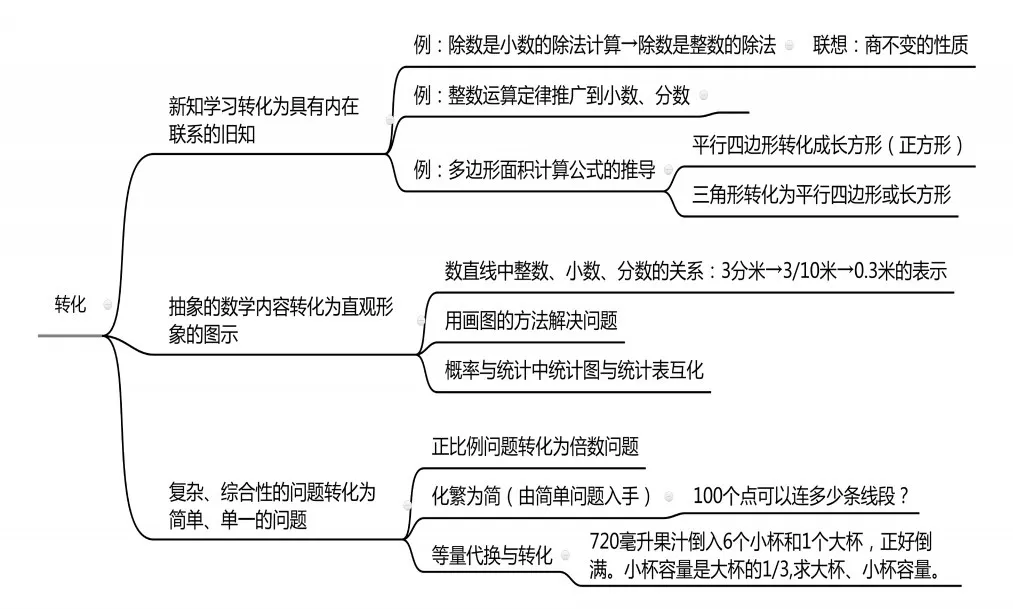

(二)思想方法整理与例证

数学学习不仅仅是数学知识的掌握,更是数学思想方法的习得与运用,数学思想的渗透应从一年级开始,贯穿于具体内容的学习过程,并适时加以归结、梳理,使之成为一种内在的思维结构与能力。六年级“整理和复习”中,教材呈现了画图、列表、等量代换、推理的方法,教师可适当进行补充,系统化、结构化梳理,指导学生对转化思想、数形结合思想、分类与集合思想、联想与类比等较常用的思想方法进行梳理与例证,深化对数学思想的感悟。如转化思想在小学数学学习中应用广泛,可通过小组合作或师生协作完成以下方法导图(图3)。

图3 转化方法整理导图

日本著名数学家米山国藏曾说过,学生接受的数学知识可能很快被忘掉,唯有深深铭刻在头脑中的数学精神、数学的思维方法、研究方法、推理方法和着眼点随时随地发生作用,使他们受益终身。[3]充分挖掘隐藏在学习材料中的数学思想方法,在学习的过程中及时渗透,使学生感悟、体会数学思想并加以应用,可促进学生数学素养的提升。

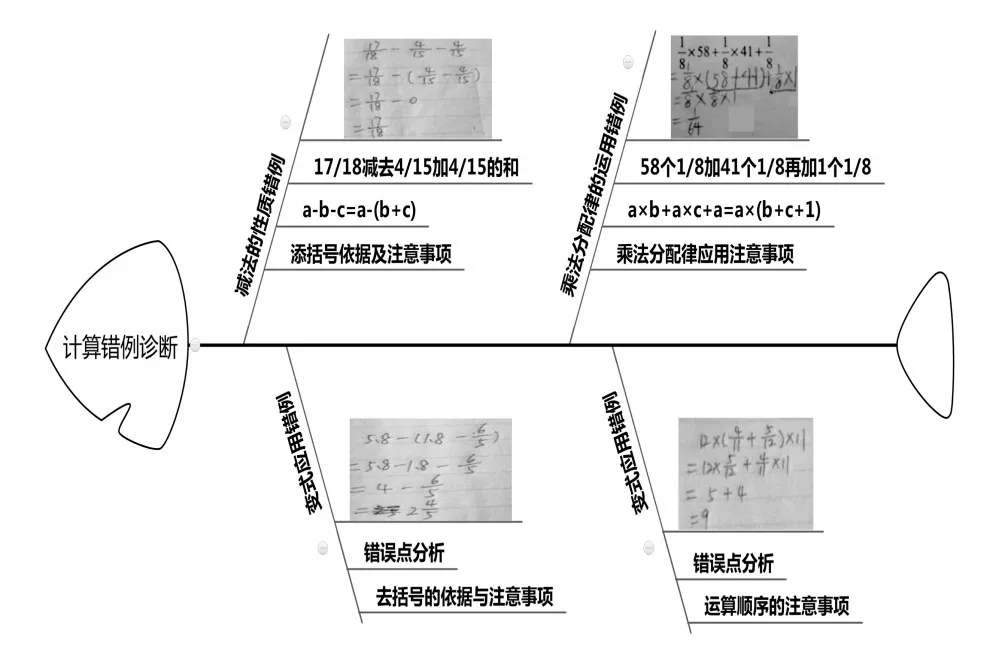

(三)易错点整理与反思

数学学习的过程是新旧知识结构不断同化、顺应、平衡的过程,认知冲突不断的出现,学生认知错误与偏差不时产生,学生在不断纠错中得到发展。思维导图作为纠错的一种有效手段,通过对易错知识点的整理与反思,促进学生自我纠错与批判思维的发展。

如六年级下“数的运算整理和复习”易错题整理导图。

图4 易错题整理导图

实践证明,思维导图可激发思维发生和思维整理,并将思考过程与路径外显,作为结构化学习的支架,促进知识结构与方法结构的形成,小学数学教学应用思维导图可提升学生数学思维能力、交流合作能力、反思评价能力等,促进学生自主学习,提升数学素养。