以深度教学促进深度学习

——以“小数加减法”教学为例

2019-11-04张凤

张凤

(闽清县教师进修学校,福建 闽清 350800)

黎加厚教授指出:“深度学习是在理解的基础上,学习者能够批判地学习新思想和事实,并将它们带入原有的认知结构中,能够在众多的思想间进行联系,并能够将已有的知识迁移到新的情境中,做出决策和解决问题的学习。”[1]基于这一理念,笔者认为小学计算教学的深度学习应是在理解算理的基础上,学生能够批判地学习新的法则和运算律,并将它纳入原有的认知结构中,根据法则和运算律正确地进行计算,并寻求合理简洁的运算途径解决问题的学习。然而,学生的学离不开教师的教,以建立在完整而深刻地处理和理解知识的基础之上的“深度教学”[2]来促进“深度学习”,是提升学生学习质量和效率的保障。下面以小学四年级计算教学“小数加减法”为例,谈谈笔者在这方面的思考。

一、深入研究教材,厘清知识脉络,促进深度学习

联系与建构是深度学习的三大特点之一,在计算教学中,学生能否将新学的算法与已学相关算法进行联结形成一个体系,是判断学习是否有深度的指标之一。而这取决于教师对知识及其脉络的理解程度。只有深刻领会知识间的联系并了解学生已有认知起点,教师才能准确地把握学生的最近发展区,引导学生将新知纳入已有的知识体系,也才能根据它在后续学习中的地位,适度拓展教学内容,让学生有更好的发展。

因此,教师首先要做的是深研教材,了解教学内容在教材体系中所处位置,明了它的“前世今生”,厘清知识脉络。

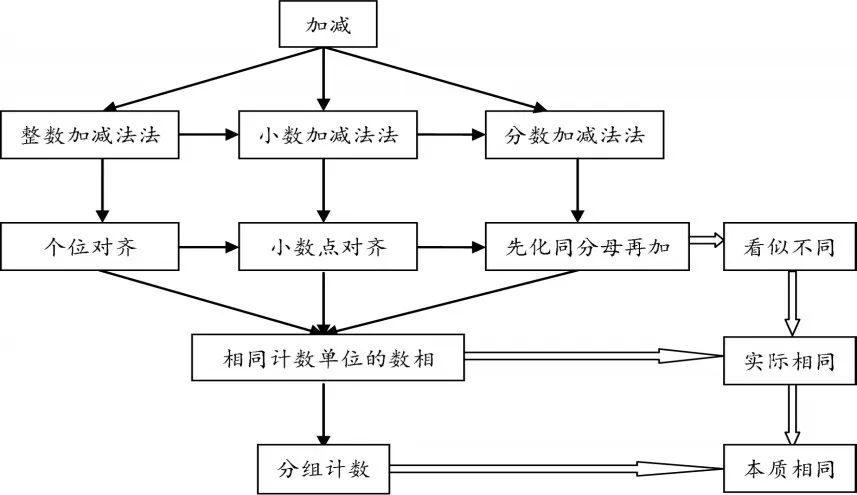

例如,对于“小数加减法”,教师首先要了解教材的编排结构(比如可参阅人教版任意一册教学用书附录1),再将与之相关的知识整理形成如下脉络图图1,在此基础上进一步分析,理解其本质的关联。

图1

其次,教师要做细致的单元和课时分析。首先要用好配套的教学用书,领会教材的编写意图及教学建议;还要横向比较各版本教材的异同,分析各种编排的特征及其体现的教学思路特点,更深入地把握教学核心的共性。

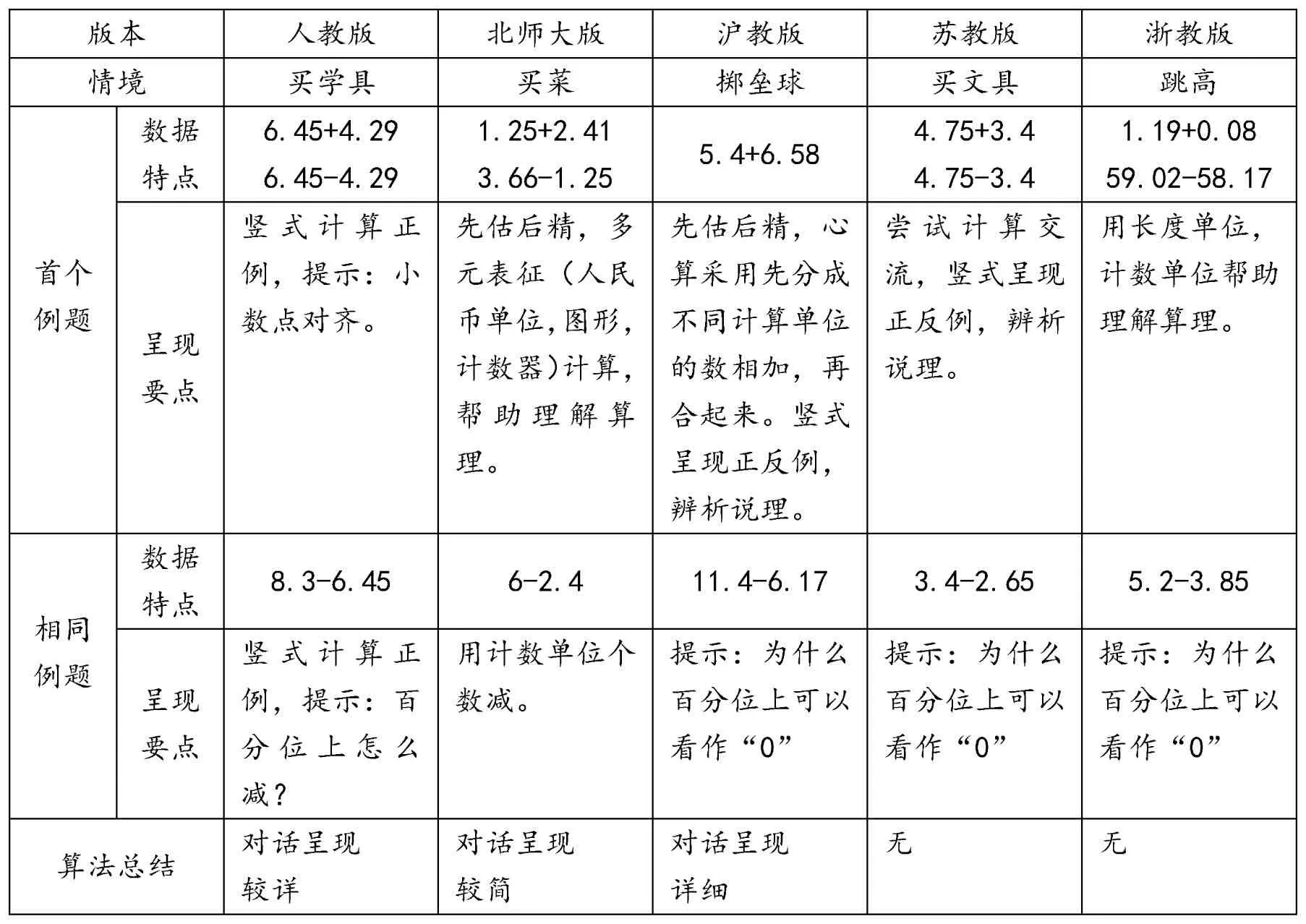

例如,对“小数加减法”五个版本教材梳理如下(见表1):

表1

通过对比,至少可以有以下发现:1.各版本教材都采用情境教学,都涉及人民币或长度单位——可见情境下的度量单位背景,是学生进行算法探索的重要直观支架;2.首个例题所给数据有小数位数相同的,也有小数位数不相同的——可见新课的教学内容设计可以有较大的弹性区间,可以根据学生的实际灵活处理;3.人教版和苏教版只出现竖式计算,人教版只有正例,苏教版和沪教版有呈现错例,有三个版本采用了多种算法,借助计数单位或计量单位帮助理解算理,北师大版还利用图形帮助理解算理——可见多数版本都重视“多元表征”,可以根据学生实际借鉴和取舍;4.五个版本都有一道被减数小数位数少的例题,呈现要点大致相同,都针对百分位上的计算提出了问题或做了说明——可见这一内容是小数加减法教学比较突出的难点,需要单列进行突破;5.有三个版本通过对话的方式对算法进行了总结——可见多数的共识是:有必要在理解算理的基础上进行算法归纳,以促进学生形成技能。

经过这样细致分析、纵横梳理地深度研读教材,教师更深刻地把握教学内容,厘清知识脉络,才会综合借鉴各版本教材的特点,灵活地处理和使用教材,更深入地预设教学,进而更有效地引导学生触及知识的内涵与本质,促进深度学习真正发生。

二、深度思考设计,把控教学方向,促进深度学习

教学设计是将教学引向深入的载体,好比追寻“诗和远方”需要的交通工具和指南针。只有经过深度思考、精心预设的教学,才能有效地引导学生经历算法探索的过程,感悟数学的思想方法,从而促进孩子进入深度学习。

(一)设计的前思考要有深度

要做好教学设计,教师就要在深研教材、厘清知识脉络的基础上进行深度思考:该教什么?怎么教才有深度?为什么这样教?这样教可能达到什么样的效果?这样教学生会进行深度学习吗?

例如“小数加减法”该教什么的问题,根据对教材的研究,我们可以知道学生已有的知识起点:掌握整数加减法计算法则并理解算理;在三年级初步认识小数时,学习了一位小数的加减,已经明白0.3+0.5可以想成“3个0.1加上5个0.1是8个0.1,也就是0.8”。

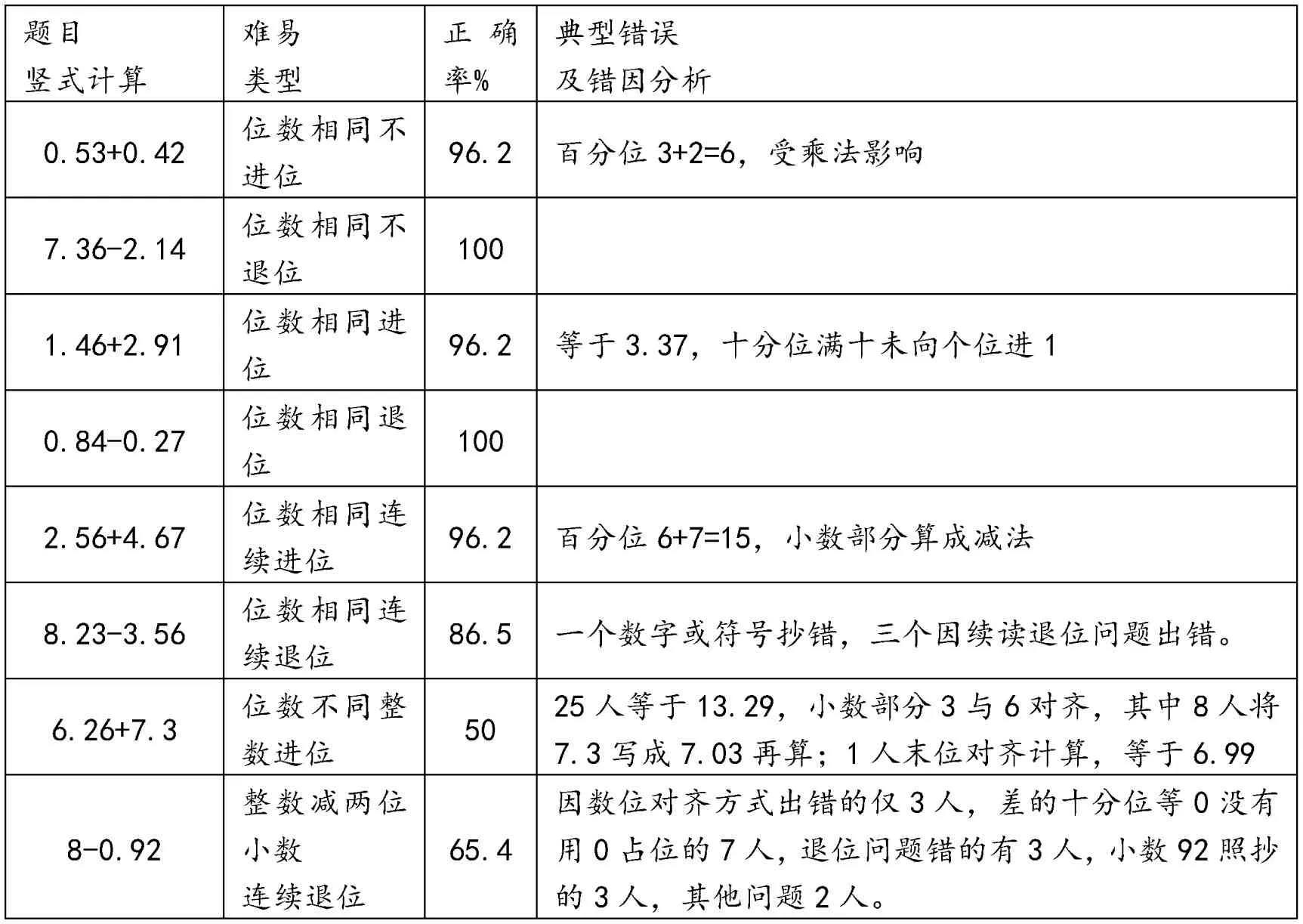

那么,学生的现实起点又是怎样的呢?我们可以做个前测。笔者任意选择本县城区学校一个班级52个学生做了前测,具体情况如下(见表2):

表2

从测试结果看,当小数位数相同时,学生计算正确率相当高,错误的原因可以追溯到整数加减计算遗留问题,可见学生具有一定的类比迁移能力。当小数位不同时,有26个学生出错,其中25个小数点对齐了,小数部分数位对齐方式出错;1人用末位对齐来计算,这说明多数学生虽会根据直觉进行知识的迁移,却并不明白这样做的道理。因此,让学生理解算理,明白计算方法的本质,把小数加减计算与整数加减建立起关联,才能从根本上破解各类计算错误,使难点真正得以突破,由此就容易确定教学的起点,明确教学的主攻方向。通过这样有深度的思考,才能做出有深度的教学设计。

(二)设计的大方向要指向深度学习

教学内容的选择、目标定位和教学流程安排是一节课设计的大方向,当大方向指向深度学习时,教学才可能促进深度学习。

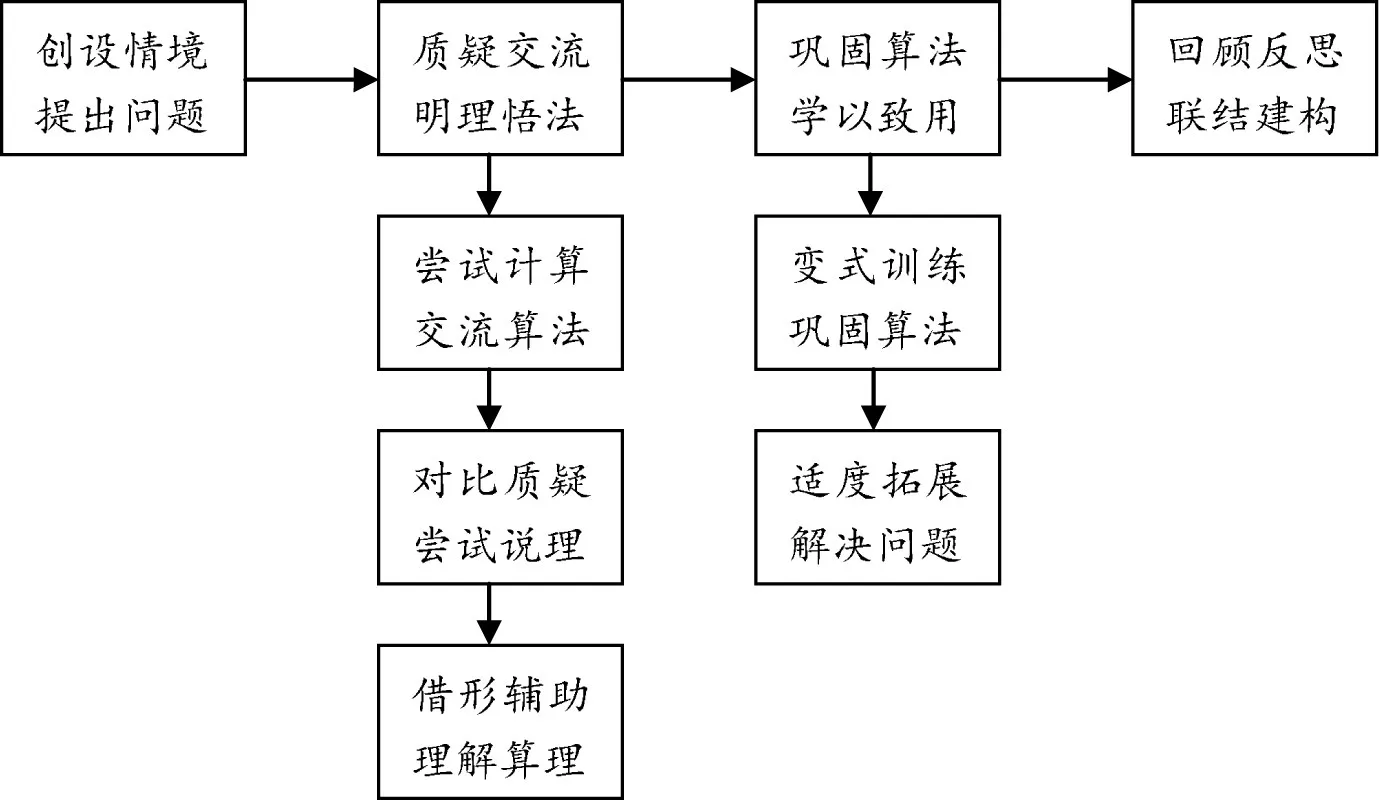

结合各教材版本的分析与学生的实际,笔者认为,如果只呈现小数位数相同的情况,不利于学生理解小数点对齐的本质。因此,可以将人教版教材中例1和例2的内容整合,即把小数位数相同和不同的情况一起呈现,通过对比、质疑,再辅以直观,更能启发学生的深层次思考,促进深度学习。在此基础上,再确定教学目标,设计教学流程。如(见表3):

表3

这样的教学流程体现了深度学习的三大特征:理解与批判、联系与建构、迁移与应用。[3]当大方向指向深度学习时,这艘学习的小船才可能驶向深度学习的彼岸。

(三)设计的大问题要能引导深度学习

“大问题”是指在教学关键处可以引导学生思考知识本质的问题。将“大问题”设计好了,对于学生进行深度学习会有很好的引导作用。如:本节课的核心问题是“小数加减法的道理与整数加减法相同吗?”要让学生弄懂这个核心问题,教师可以适时地在对比质疑、尝试说理环节设计大问题引导讨论:“列竖式时到底是什么对齐?为什么?”让学生通过对比、思考和交流,明白小数加减法计算与整数加减在形式上的不同(对齐方式)而实质上的相同(数位对齐)。这样的问题引导学生以批判性的思维展开学习,才能使学习触及知识本质,促进知识的联结、迁移与建构。

(四)设计的细微处要能辅助深度学习

教学细微处的设计是指在确定大方向后做的细节处理。包括教材的处理、情境的选择、教具的选择甚至数据的选择等。例如,本课教学中,在情境直观的基础上,教师还可以用“计数器”帮助学生理解“相同计数单位上的数才能相加减”的道理,使学生进一步感悟小数加减法计算的本质,引导学生在更具一般化的层面上学会脱离直观,相对抽象地进行思考,从过程、方法上促进学生的深度学习,帮助学生形成良好的学习品质。

三、深刻处理生成,机智调控课堂,促进深度学习

课堂是教学的主阵地,课堂的生成处理是否到位,教师能否机智调控课堂,直接影响学生学习的深度。

教学片段:

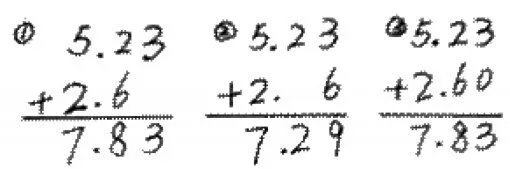

教师在学生尝试计算5.23+2.6后,展示了3种有代表性的做法(如图),让学生说说想法。

生1:先把整数与整数对齐,小数点与小数点对齐,因为6在十分位上,所以与5.23的2对齐,3落下来,0.2加0.6等于0.8,5+2等于7.

师:(对着全班同学)她说的怎么样?听明白了吗?

生2:数位对齐,6在个分位上,与5.23的3对齐,5+2=7,2落下来,3+6=9,所以是7.29.

师:老师明白你的想法了。那请你(第三位同学)再说说你的想法。

生:……把2.6也变成两位小数2.60,再相加减。

师:这位同学讲得特别自信。谢谢你们。

师:……那三位同学的做法究竟谁是正确的呢?确定吗?不着急,我们还要来讲讲道理。教师给你位准备了探究单……下面我们就在探究单上写一写、画一画、涂一涂。

学生自主探究后说理。

深度学习离不开学生的切身体验,包括学生的观察、尝试、操作、感悟和体会。这一片段中,教师能利用学生生成的资源展开教学,先让学生各自说了算法,再借助探究单操作后说理。这样的处理使学生增强了体验,符合深度学习中“体验—高阶思维”的基本特质。但是教师在此处还可以做更深刻的处理,如生2回答“6在个分位上”,说明他对数位的概念不清,把小数部分的末位与整数部分的末位(个位)混淆,这也许就是他为什么会在小数点对齐后又将小数部分末位对齐的原因。教师可以及时追问:“你说的‘个分位’老师不大明白,你能说明下吗?”帮他找出错误的真正原因。另外,这个学生的计算是从高(个)位算起的,这也是值得深挖的地方,应该把这问题放大,让全班同学都思考“小数加法计算时也要和整数一样从个位算起吗?”引导学生联系整数加法学习的经验,通过对比辨析明白小数加法计算也存在满“十”向高一位进“1”的问题,也应该从低位算起。这时再引导:小数加减法计算与整数加减法有什么相同与不同之处呢?大家可以边学边思考。这样,学生就能自觉地将小数加减法与整数加减法进行联结沟通,从学法上保证深度学习的进行。

由于计算知识在其体系中有极强的关联性,因此在计算教学中,教师必须从深研教材开始,根据教学内容在知识体系中的位置和作用,把握知识特点和学情特点,从知识的内涵本质和知识建构的过程方法两个角度做好深度预设。同时,在教学实施过程中适时调控并深刻处理学生生成,如此方能成就有深度的教学,进而促进学生的深度学习。