鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油层组特征及控制因素

2019-11-04中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室陕西西安710018

(中石油长庆油田分公司勘探开发研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018)

袁京素 (中石油长庆油田分公司第八采油厂,陕西 西安 710018)

刘艳妮,马继业,淡卫东 (中石油长庆油田分公司勘探开发研究院 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710018)

近年来,随着鄂尔多斯盆地延长组中下部油层勘探评价的不断深入,盆地西部姬塬地区长6油层组展现出较大资源潜力,是盆地下一步石油勘探和开发的主要目标。勘探实践发现,该区长6油层组储层致密,油藏分布受物性控制作用明显,为典型的岩性油藏,但其具有多物源特征,成岩作用复杂,物性相对较好的优质储层分布仍需进一步落实。因此,深入剖析储层特征及其控制因素,在普遍低渗透背景下寻找局部相对高孔、高渗区带对指导该区长6油层组勘探部署和规模开发具有现实意义。

1 沉积背景

鄂尔多斯盆地位于中国东部构造域与西部构造域的结合部位,处于华北克拉通的西南部,是在华北地台基础上发展演化形成的一个大型中、新生代陆相沉积盆地,盆地内构造平缓,倾角约1°左右[1,2]。姬塬地区处于鄂尔多斯盆地西部,横跨天环坳陷和伊陕斜坡2大构造单元(见图1),该地区延长组是在盆地持续拗陷和稳定沉降过程中形成的一套大型内陆三角洲沉积体系[3~5],沉积了厚逾千米的上三叠统生、储油岩系,纵向形成多个有利的生、储、盖成藏组合,发育多个重要的含油层系。其中,长6油层组沉积期是继长7油层组沉积期大范围湖侵后的湖退过程,属典型的进积式三角洲沉积体系,主要发育三角洲前缘亚相,三角洲平原亚相仅在北部地区局部发育,水下分流河道砂体大规模连片发育。笔者对碎屑组分和轻、重矿物平面分布规律研究发现,长6油层组沉积期存在北东和北西2个方向的物源,总体以北东物源为主,混源区在冯地坑-姬塬-堡子湾一线(见图2)。

2 储层特征

2.1 岩石学特征

根据铸体薄片资料,姬塬地区长6油层组岩石类型主要为极细-细粒长石砂岩与岩屑质长石砂岩,长石体积分数平均为38.50%,石英体积分数平均为29.47%,岩屑体积分数平均为18.66%;砂岩填隙物体积分数平均为13.33%,填隙物种类多样,主要以自生黏土和碳酸盐矿物为主,含少量的硅质、长石质和其他矿物。其中,自生黏土矿物以高岭石(3.00%)、绿泥石(2.86%)、伊利石(1.52%)为主,而碳酸盐矿物以铁方解石(3.75%)和铁白云石(0.47%)为主。纵向上,各油层也存在一定差异,长61油层中砂及以上颗粒体积分数6.80%,填隙物体积分数12.10%;长62油层中砂及以上颗粒体积分数4.90%,填隙物体积分数12.50%;长63油层中砂及以上颗粒体积分数3.60%,填隙物体积分数13.30%。

图1 鄂尔多斯盆地构造单元区划图 图2 姬塬地区长6油层组沉积相图

2.2 孔隙及组合类型

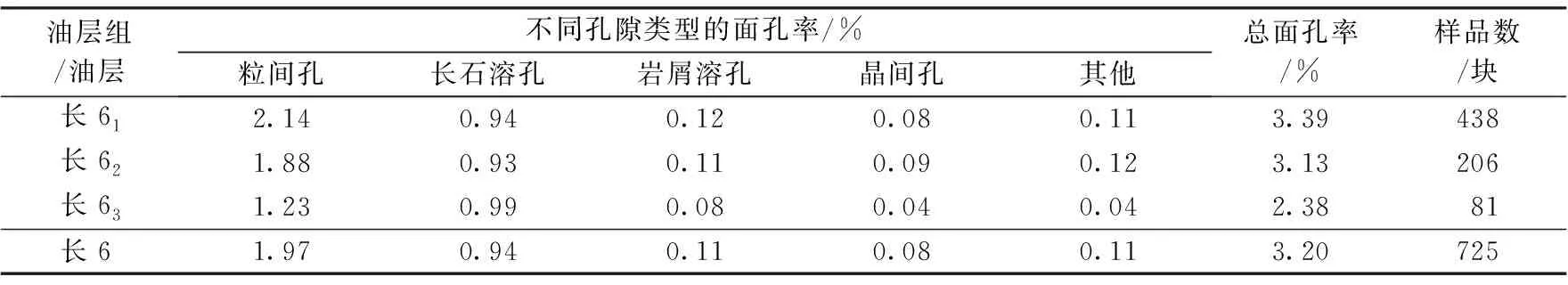

姬塬地区长6油层组原生孔隙和次生孔隙均较为发育[6],其中以原生粒间孔为主,其次为长石溶孔,还有少量岩屑溶孔、晶间孔和微裂缝等。长6油层组平均面孔率为3.20%,其中粒间孔为1.97%,长石溶孔为0.94%,岩屑溶孔为0.11%(见表1)。孔隙组合以溶孔-粒间孔型为主,其次为微孔型和粒间孔-溶孔型。从纵向小层分布特征来看,长61油层粒间孔最为发育,长62、长63油层粒间孔含量逐次减小,3个油层长石溶孔、岩屑溶孔和晶间孔基本相当。

表1 姬塬地区长6油层组储层孔隙类型及面孔率统计表

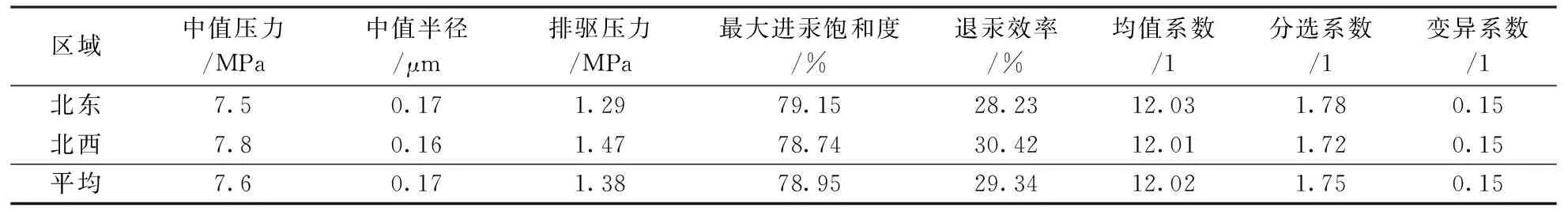

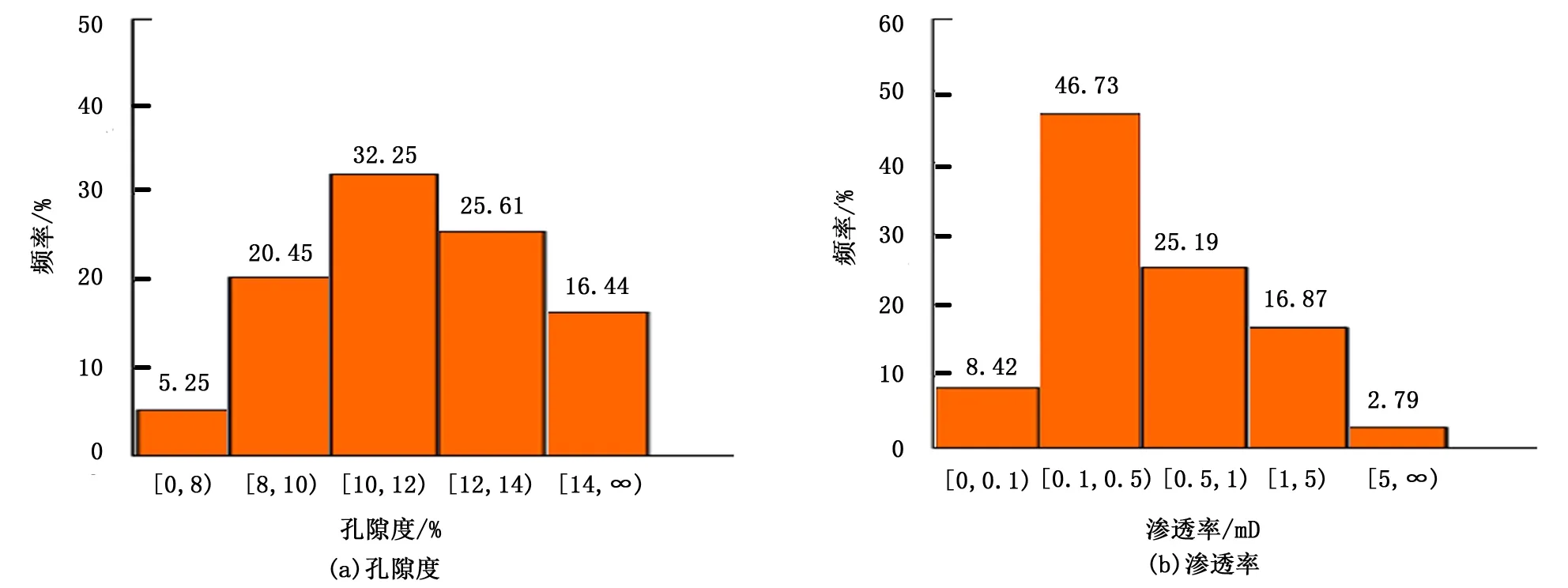

2.3 储层孔喉特征

根据压汞资料和孔隙结构参数,姬塬地区长6油层组储层平均排驱压力1.38MPa,平均中值压力7.6MPa,平均中值半径0.17μm,平均最大进汞饱和度78.95%,平均退汞效率29.34%,具有喉道分选中等、排驱压力较高、中值半径大、退汞效率较高的特点(见图3、表2)。根据鄂尔多斯盆地延长组孔隙、喉道分级标准[7],长6油层组储层以小孔隙为主,占85%,其次为中孔隙,占11%,少部分为细孔隙和大孔隙;主流喉道半径为1.05μm,平均喉道半径为0.98μm,主要为细喉道,其次为微细喉道和中喉道(见图4)。

图3 姬塬地区长61油层储层恒速压汞特征曲线

区域中值压力/MPa中值半径/μm排驱压力/MPa最大进汞饱和度/%退汞效率/%均值系数/1分选系数/1变异系数/1北东7.50.171.2979.1528.2312.031.780.15北西7.80.161.4778.7430.4212.011.720.15平均7.60.171.3878.9529.3412.021.750.15

图4 姬塬地区长6油层组储层孔隙及喉道类型分布图

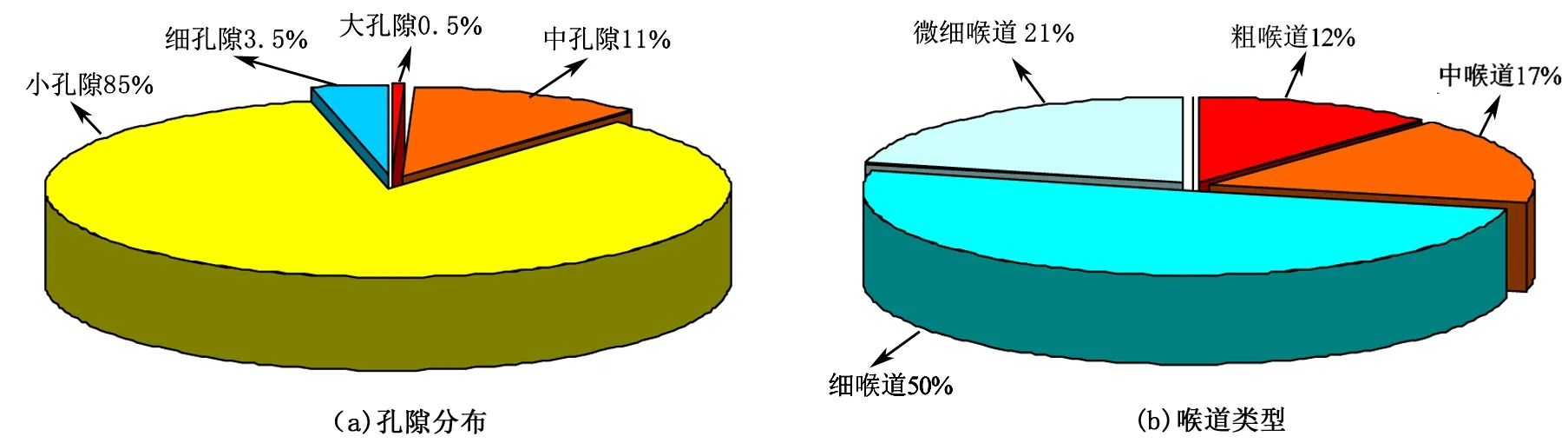

2.4 储层物性特征

姬塬地区长6油层组储层有效孔隙度介于7.0%~19.1%,平均为10.7%;渗透率介于0.1~10.67mD,平均为0.59mD。依据鄂尔多斯盆地孔隙度和渗透率分级标准,区内长6油层组储层属于低孔-超低渗储层(见图5)。

图5 姬塬地区长6油层组孔隙度、渗透率分布直方图

姬塬地区长6油层组储层孔隙度、渗透率平面展布受砂体控制。受不同物源的影响,在研究区东部呈北东-南西向连片状展布,以长61油层为例,其储层物性较好的区域分布面积大,平面呈条带状连片分布,连续性较好,平均孔隙度11%,平均渗透率0.73mD;而研究区西部仅在马家山一带呈分散状、零星分布,平均孔隙度10.2%,平均渗透率0.49mD(见图6)。

图6 姬塬地区长61油层储层孔隙度、渗透率等值线图

3 储层控制因素分析

3.1 沉积物源

研究区长6油层组储层主要受北东和北西2大物源控制[8,9],不同方向的物源携带不同的成分:北东主要为阴山物源,母岩为前震旦系古老花岗岩、片麻岩、黑云母-角闪石片岩,岩屑中不含白云岩屑;北西主要为桌子山、贺兰山物源,除古老的花岗岩、片麻岩外,大部分地区为震旦系的石英岩、寒武-奥陶系的浅变质岩及碳酸盐岩。2个物源区的岩矿组分基本一致,北西物源区较北东物源区石英和岩屑含量稍高、长石含量稍低;2个物源区的填隙物含量差异不大,且组分基本一致,北东物源区的填隙物总量比北西物源区略高(见表3)。

姬塬地区长6油层组2个沉积物源区相同的极细-细粒特征和相似的岩石类型(成分),决定了研究区储层致密,整体具低孔-超低渗的特点。但不同物源区粒级分布和分选程度存在一定差异,北东物源区细砂含量较北西物源区高、粉砂含量较北西物源区低,且分选更好(见图7)。铸体薄片分析统计表明,北东物源区粒间孔更为发育,粒间孔为3.19%,北西物源区粒间孔为2.08%。粒级分布、分选程度的差异是不同沉积物源区储层物性存在差异的本质原因,北东物源区物性相对较好。

图7 姬塬地区长6油层组储层不同物源区粒级、分选统计

3.2 沉积环境

图8 姬塬地区长6油层组不同沉积环境储层物性对比图

相同沉积物源内,不同沉积位置的砂体,由于沉积水动力的差异,其沉积碎屑成分、结构、粒度、分选、厚度也存在明显差异,且对储层的储集性能具有较大影响,沉积相类型及沉积环境对储层的分布也具有较大影响[10]。姬塬地区长6油层组沉积微相主要包括水下分流河道、分流间湾和河口坝。水下分流河道主砂带的分选、磨圆度相对河道边部和侧翼较好,且塑性岩屑和黏土杂基含量相对较少,从而有利于原生孔隙的保存[5],原始孔隙度也相应较大,渗透性更好。

研究区有利储集砂体以水下分流河道主砂带为主;河道边部和侧翼在砂体厚度变薄的同时,渗透性变差;分流间湾中主要沉积泥灰岩和泥岩,几乎不具有渗透性(见图8)。

3.3 成岩作用

3.3.1 主要成岩作用类型

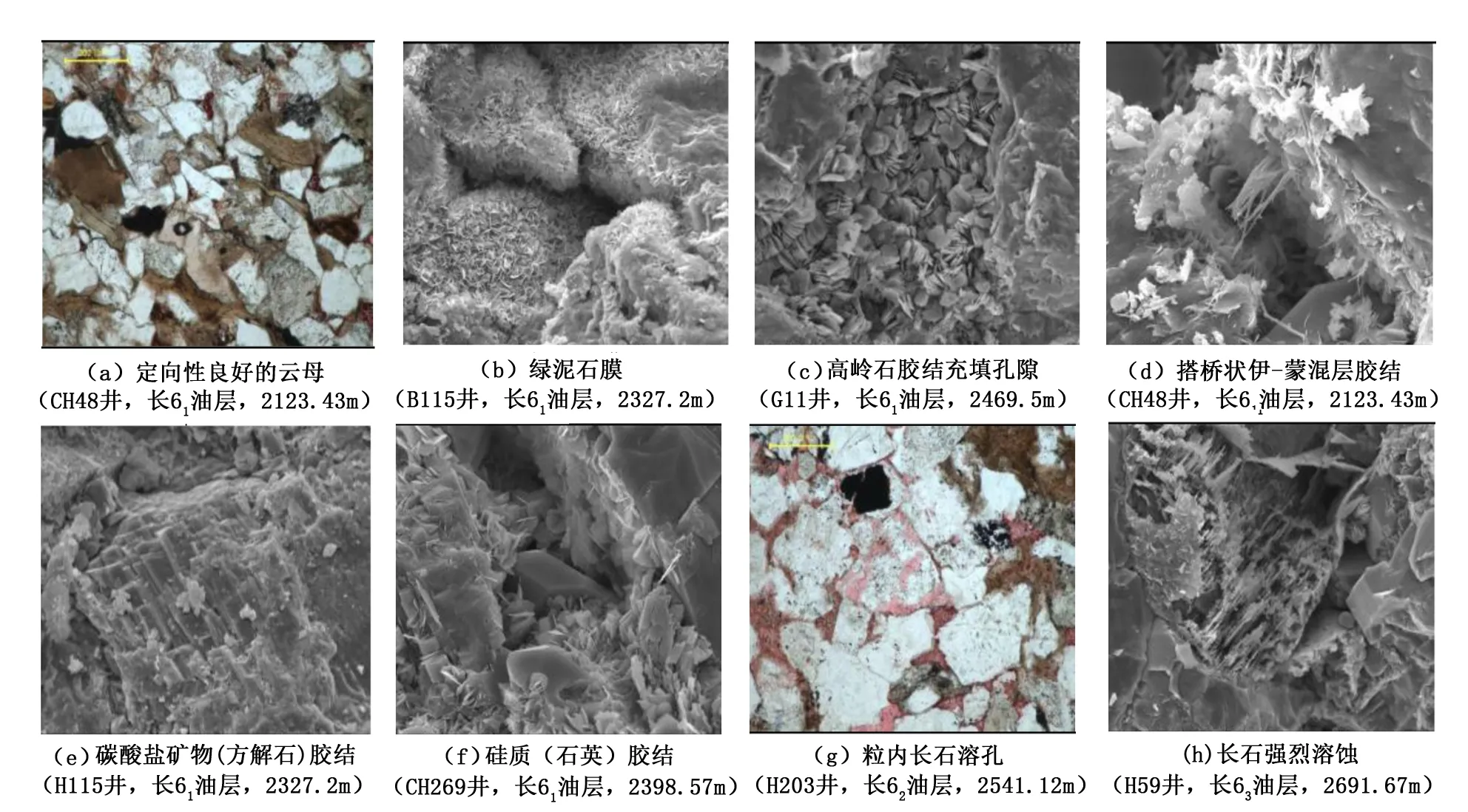

按照各类成岩作用对储层储集性能的影响,可划分为破坏性成岩作用和建设性成岩作用[10,11]。姬塬地区长6油层组储层破坏性成岩作用主要包括:机械压实作用(见图9(a))和胶结作用,其中胶结作用主要存在绿泥石膜(见图9(b))、高岭石胶结充填孔隙(见图9(c))、伊利石和伊-蒙混层胶结(见图9(d))、碳酸盐矿物胶结(见图9(e))和硅质胶结等(见图9(f))。建设性成岩作用主要为溶蚀作用(见图9(g)、(h))。

图9 姬塬地区长6油层组成岩作用铸体薄片、扫描电镜照片

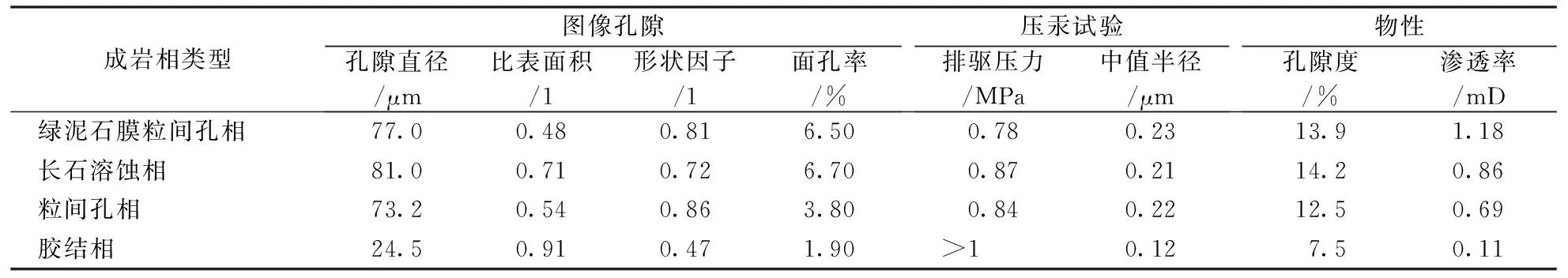

3.3.2 成岩相

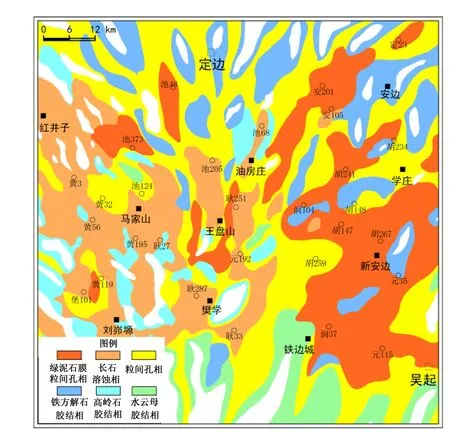

储集砂岩的孔隙度在成岩作用过程中是不断变化的,总体上压实和胶结作用降低了砂岩孔隙度,溶蚀作用增加了砂岩孔隙度。根据不同成岩作用及发生的时间次序,可以将研究区长6油层组整个成岩作用的差异演化过程划分为3个主要阶段:早期压实阶段、胶结作用阶段(包含绿泥石膜的形成、早期碳酸盐胶结、次生石英加大和后期含铁碳酸盐沉淀等胶结序列)、溶蚀阶段。通过大量薄片照片观察和分析统计,充分考虑填隙物含量、孔隙类型及面孔率平面分布,开展姬塬地区长6油层组储层成岩相半定量划分[12,13],主要划分为有利于储集性保持和改善的绿泥石膜粒间孔相、长石溶蚀相、粒间孔相,降低储集空间的铁方解石和高岭石胶结相(见表4)。研究区有利成岩相带大面积发育,东部主要为绿泥石膜粒间孔相和粒间孔相,西部主要为长石溶蚀相(见图10)。在有利成岩相控制下,姬塬长6油层组储层相对高孔、高渗储层在该区大面积发育(见图6)。

表4 姬塬地区长6油层组不同成岩相类型对比表

图10 姬塬地区长6油层组储层成岩相图

3.3.3 孔隙演化

通过储集砂岩的粒度、物性分析,结合砂岩薄片的观察与统计,估算出了不同成岩作用对储集砂岩孔隙度的影响[6]。经过计算,姬塬地区长6油层组储集砂岩原始孔隙度为34.1%,机械压实作用损失了约18.7%的孔隙度;早期胶结(绿泥石、方解石、白云石、硅质等)和晚期胶结(铁方解石、铁白云石等)作用又损失了约8.8%的孔隙度;而后期溶蚀作用增加了约4.1%的孔隙度,最终计算获得现今平均孔隙度为10.7%(见表5),与岩心物性分析平均孔隙度相符合。

4 结论

1)姬塬地区长6油层组储层主要为极细-细粒长石砂岩和岩屑质长石砂岩,填隙物含量较高,主要发育粒间孔和长石溶孔,具有明显的细喉道特征,平均渗透率0.59mD,为典型的低孔-超低渗储层。

表5 姬塬地区长6油层组砂岩成岩作用及孔隙演化表

2)成岩作用对储层物性有着十分重要的影响,压实作用和胶结作用使储层原始孔隙大幅度减小,形成致密储层,而后期溶蚀作用使致密储层的储渗性能得到一定的改善。

3)区内长6油层组在水下分流河道有利沉积相带和绿泥石膜粒间孔相、长石溶蚀相等有利成岩相带部位发育相对高孔、高渗储层,是下步勘探评价的重要目标区。