铜陵城市地下空间开发主要地质环境问题与防治对策

2019-10-30吴长贵

吴长贵

(安徽省地质矿产勘查局321地质队,安徽铜陵 244000)

0 引言

人类利用地下空间历史久远,但大量广泛利用地下空间还是近代的事。我国上世纪60年代为备战修建了大量人防工程、掩蔽工事、地下工厂、储库和军事设施等。上世纪70 年代至80 年代,部分人防工程改造用于商业,地下商场、地下电影院、仓贮等,一些城市开始修建地铁等。上世纪90年代,地下空间利用形式逐渐丰富,除用于地下交通、商业、物流、办公等空间外,一些一线城市还修建了地下综合管廊、地下综合体、地下污水处理厂等。2000 年以来,地下空间利用规模越来越大,开挖深度越来越深,施工环境越来越复杂。地下空间开发趋势也向着“绿色化、工业化、深层化、综合化”发展。

铜陵市位于皖江南岸,地处沿江丘陵平原区。铜陵市地下空间开发利用主要以地下商业街、停车库、地下人防设施、隧道和人行地下通道为主,规模和深度都非常有限。随着城市化进程加快,城市人口增加,规模扩大,为应对城市中心重点地段土地紧缺、交通拥堵、停车困难等问题,大规模开发地下空间资源势在必行。

铜陵市建成区地质环境条件复杂,存在岩溶、采空区、软土等影响地下空间开发的地质环境制约因素,地下空间建设工程极易遭受其危害,同时地下空间工程建设也引发了一些较突出的地质环境问题与地质灾害。因此,开展铜陵地下空间开发利用地质环境问题与防治对策研究十分必要。

本文根据铜陵城市地质调查相关成果,阐述了铜陵地下空间开发利用现状及地质环境背景条件,对铜陵城市地下空间开发主要地质环境问题及形成原因进行了系统总结分析,并提出了对策意见。

1 地质环境条件

铜陵市区地貌类型复较杂,包括河漫滩、湖滩地、岗地、低丘、高丘。地势南高北低,地形起伏变化较大。

基岩地层发育较全,泥盆系至白垩系地层均有分布。区域上二叠系栖霞组、三叠系南陵湖组、东马鞍山组碳酸盐岩地层分布广泛。建成区碳酸盐岩地层分布普遍。

基岩地质构造较复杂,褶皱由一系列北东向背、向斜构成。断层主要有北东、北西向两组,加剧了地下水活动和岩溶发育。

第四纪地层广泛分布,成因复杂。沿江冲积平原区,厚度30~60m,为全新统冲积层。丘陵平原区,厚度一般5~20m,以中更新统地层最为发育。山体丘陵坡麓堆积有全新统残积、残坡积、坡洪积层,谷地有全新统冲积层,厚度薄,一般小于10m。

区内地下水资源丰富,主要以松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水为主。地下水水位埋藏浅,沿江冲积平原区地下水位埋深0.5~3m,岩溶区地下水位埋深3~8m。降水是区内地下水主要补给来源。受矿山或工程排水影响,地下水位动态变化大。

岩土体工程地质条件较复杂。主城区覆盖型碳酸盐岩分布面积较大,岩溶较发育。土体类型众多,包括粘性土、砂性土、卵砾类土、特殊类土。特殊类土有淤泥类土(软土)、粉砂、尾矿砂。淤泥类土(软土)、粉砂主要分布在沿江冲积平原区,厚度大。尾矿砂沿黑砂河—至5公里尾矿库一带分布,为可液化砂,工程地质性质不良。

2 城市地下空间开发利用现状

铜陵市地下空间开发利用主要集中于三个时期。上世纪60~70 年代修建了大量人防工程,80~90年代修建了一些地下商业街。2000年以来,随着小区开发配套修建了大量停车库、地下商业街、隧道和地下人行通道等。

在上世纪60~70 年代修建的大量人防坑道工程,多数位于丘陵山体坡麓地带。一般位于岩体内硐室,规模较大,稳定性较好。根据丘陵山体地势,埋深最大可达70~80m,一般20~30m。大多数硐身为毛硐或裸硐,仅进硐段为混凝土浆喷护或未衬砌,单个硐室面积最大可达10000m2。典型工程有天马山防空洞,工程总面积7800m2,内有洞室49间,出入口部3处,硐内建有蓄水池、会厅、演艺厅等。一些硐室位于矿山采空塌陷区内,安全稳定性受到影响。位于土体内硐室多以坑道形式为主,埋藏浅,一般在10m以内,规模小,洞口及洞体大多砖混支护,防护简单,受到地下水和降水渗透或洞口滑坡崩塌影响,上世纪80年代后大多数被废弃未继续利用,保存较好的极少。

2000年以来,地下空间工程多位于城市中心地带和新建的居民小区,多修建在土体内,埋藏浅。总体看,现状建筑地下空间开发深度小于15m,立体开发层数多为1~2层,少数3层。主要用于地下停车场、商业。最大单体地下停车场有上下二层近万个停车位,如北斗星城、恒大绿洲地下车库。长江中路地下人防商业街,总长度约850m,净宽16.74m(含两侧商铺),两端及两侧设置出入口。工程位于粘土层中,钢筋砼支护。现地下空间工程,筏形基础,框架结构,稳定性好。

据有关资料,截至2014 年底,中心城区地下空间项目及人防工事共计254处,地下空间建筑面积97.49×104m2,地下空间人均建筑面积1.64m2。总体规模和开发深度都还有限,无法适应城市快速发展需求。

3 城市地下空间开发主要环境地质问题

目前铜陵城市地下空间工程开发深度浅,规模不大,且多位于土体内,主要采用直接开挖方式施工,引发的环境地质问题尚不突出。但由于复杂的岩溶地质背景条件,加之矿山开采影响,地下空间工程遭受的环境地质问题较严重。随着地下空间工程开发深度和规模加大,一些地质环境问题将会加重。存在主要环境地质问题有:

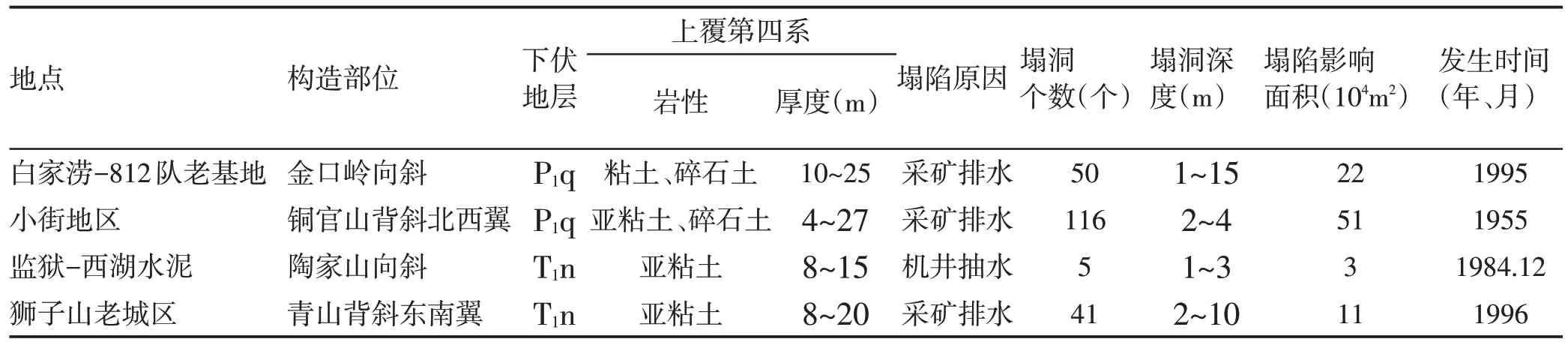

(1)岩溶塌陷:铜陵市建成区覆盖型碳酸盐岩分布面积广,包括三叠系下统南陵湖组、中统东马鞍山组、二叠系下统栖霞组、石炭系中上统黄龙船山组灰岩。浅部岩溶发育,一般岩溶率3%~8%,局部构造发育地段可达10%以上,岩溶发育深度一般在-100m以浅,局部可达-150m 以上,岩溶发育中等~强。上覆土体主要是第四系全新统和中更新统地层,结构松散,厚度薄,一般5~20m。岩溶地下水位埋藏浅,自然状态下地下水位埋深3~8m,具有承压性,存在岩溶塌陷发育的地质背景条件。矿山周边往往因矿山采矿排水,造成岩溶水天然动态大幅变化,引发岩溶塌陷地质灾害。历史上城区小街地区,杨家山、露采地区,白家涝-812 队老基地、狮子山高新区等地都曾因矿山排水引发过严重的岩溶塌陷地质灾害。除矿山排水外,地下空间工程、建筑基坑排水、地面震动、集中降水和管网渗水等都有可能诱发岩溶塌陷灾害。铜陵雨润广场基坑、长江路人防工程(地下商城)基坑因受到岩溶地基和岩溶水问题影响,多次调整原设计方案,显剧增加了预算成本和工期。根据调查,铜陵城区主要岩溶塌陷区有4 处,形成岩溶塌陷坑200余个,影响面积超过800000m2(表1)。

(2)采空塌陷:铜陵因矿兴市,城市依托矿山建立,所以在建成区及周边矿山众多,包括煤矿和金属矿山,遗留了大量采空区和塌陷区。根据调查资料,建成区及周边共产生采空塌陷10余处,塌陷影响面积242×104m2。因采空塌陷造成大量城市建筑和基础设施、塌陷区民房、土地破坏。主要采空塌陷区有铜官山铜矿采空塌陷、金口岭铜矿采空塌陷、立新煤矿矿区采空塌陷等。金口岭铜矿采空区塌陷累计影响面积16.9×104m2,局部塌坑深大于10.0m;笔山矿段-啤酒厂、露采新村一带地表曾产生大量地面开裂。目前尚有部分空区未经处理。立新煤矿采空区:南北长5km,东西宽1km,开采深度-170m~-270m 水平,地面标高+20m,采空区地表均有不同程度的沉陷、开裂现象,影响面积161.4×104m2,沉陷深度多小于20cm,地裂缝围绕沉陷区呈环状分布,造成大量民宅、土地不同程度破坏。矿山在1996年闭坑,目前塌陷区已是铜陵市西湖新城区核心地带,大部分采空区土地已得到治理和开发。区内天马山人防工程、露采新村人防工程及321队人防工程等,因采空塌陷影响而封闭或停用。

表1 铜陵城区主要岩溶塌陷区情况表Table 1.Main Karst Subsidence Areas in Tongling City

(3)软土变形:软土主要分布于沿江漫滩和湖泊洼地。沿江漫滩软土一般下伏于地表高压缩性亚粘土之下,层顶埋深0.00~7.60m,厚度2.20~28.40m。为淤泥质粉质粘土,灰黑色,含有机质及螺、贝壳类,以软塑状为主,局部呈流塑状,呈似层状分布,间夹粉砂透镜体。湖泊洼地软土主要分布于东湖、西湖四周及湖底,层顶埋深0.00~2.60m,厚3~15m。为淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土,黑色、灰黑色,含有机质,软-流塑状。工程地质特征有:天然含水量高、孔隙比大,江北软土天然含水量为26.9%~48.3%,孔隙比一般为1.000~1.549;江南软土天然含水量为27.7%~43.3%,孔隙比一般为1.109~1.283。压缩性高,江北软土压缩系数(a1-2)一般为0.50~0.97MPa-1,平均0.56MPa-1;江南软土压缩系数(a1-2)一般为0.55~0.75MPa-1,平均0.655MPa-1。低透水性,区内软土透水能力弱,一般垂向渗透系数为8.61E-06~6.30E-06cm/s。承载力低,承载力标准值60~70KPa。对于基坑工程,易产生坑壁侧向滑动及坑底隆起、土体位移变形等现象,导致基坑边坡整体失稳。对荷载大,易产生地面沉降变形等。总之,软土分布区工程地质条件较差,地基需进行处理。

(4)粉砂土渗透变形:分布于长江河漫滩、江心洲地带,系近、现代河流冲积物,岩性为全新统粉砂夹薄层细砂,普遍分布2层:其中浅部粉砂夹层,分布在淤泥质软土中,透镜体状,厚度薄,连续性差,分布不稳定,层顶埋深3~16m,厚度0.5~11m。深部粉砂层,分布在淤泥质软土层下部,厚度较大,层顶埋深3.2~26.4m,厚度0.8~26.1m。其中以后一种为主。根据颗粒分析测试结果,粉砂粒径一般小于0.25mm,其中:粉砂组(0.25~0.075mm)占74.8%~83.1%;粉粒组(0.075~0.005mm)占13.6%~21.9%;粘粒组(<0.005mm)很少。根据现场标贯、静探等原位测试等资料分析和计算,沿江粉砂层存在砂土液化可能,江北粉砂层液化指数7.62~13.33,属中等液化等级;江南粉砂层液化指数0.35,属轻微液化等级。沿江江堤管涌、水工工程基坑突涌流沙等不良工程地质问题常见。

除上述主要环境地质问题外,地下工程基坑排水还可能引起周围地下水环境恶化,基坑支护不当或不及时,引起地面开裂、围岩土体变形、位移等环境工程地质问题。

4 城市地下空间开发主要环境地质问题形成原因分析

铜陵城市地下空间开发主要环境地质问题形成的原因较复杂,主要有自然地质背景因素、社会经济活动不当因素、技术经济条件因素、历史和人为因素等。

(1)自然地质背景因素:是城市地下空间开发主要环境地质问题形成的主要内因。本区地质构造复杂,岩土体类型众多。建成区中心地带碳酸盐岩地层分布广,岩溶发育,含岩溶水丰富,地下水位埋藏浅,抽排岩溶水极易引发岩溶塌陷。沿江地区多以淤泥质软土、粉砂土为主,厚度较大,易形成软土变形、粉砂土渗透变形等灾害。

(2)规划和建设中的不当因素:城市地下空间开发工程在规划和建设前,未对工程场地进行地质灾害危险性评估和勘察,或未按评估和勘察结论采取必要工程措施,也会直接间接地成为某些地质环境问题和地质灾害形成的诱因。如将地下空间开发工程布置在地质灾害易发区、危险区内,又未采取必要工程技术措施,往往会引发或加重环境地质问题的形成。在上世纪60~70年代修建的大量人防工程,大多数位于矿山采空塌陷区内,遭受采空塌陷危害,如天马山、笔家山人防工程因采空塌陷影响现已封闭。

(3)受技术经济条件的限制:地质环境勘查研究程度不够,对地质环境认识不充分,造成意想不到的地质环境问题。如岩溶充水矿山在开采过程中出现岩溶塌陷是常见现象,在未认识这种规律之前,将地下空间工程布置在岩溶塌陷区内,造成危害也就不足为怪。对地质环境认识不足,往往是由于受技术经济条件的限制地质环境勘查研究程度不够造成的。

(4)由于工程技术措施不当产生的问题:从已调查地下空间开发主要环境地质问题来看,由于工程技术措施不当引发地质灾害亦占有相当的比例。如基坑边坡失稳往往与边坡处理方法不够合理和违反有关技术要求有关。有的因挡土墙或护坡设计、施工存在问题,达不到护坡目的,有的因防水、排水系统不完善,大气降水就地入渗破坏了边坡的稳定性。有的则是支护不及时引。如铜陵雨润广场基坑曾因支护不及时不合理引起傍侧长江路小学操场地面和教学楼开裂。

(5)历史和人为因素:建于上世纪60~70 年代的大量位于土体内的人防工程,多数十年不到的时间,众多洞口和洞体坍塌。多是在对地质环境条件不清,工程技术措施不到位的情况下,仓促修建的。

综上分析,铜陵城市地下空间开发主要环境地质问题的产生有其特定的地质环境背景,在未充分掌握客观地质规律的情况下,冒然进行建设工程活动,加之技术措施不够合理,引发或遭受留环境地质问题危害,可以说是自然界对人类的报复。

5 城市地下空间开发对策措施建议

铜陵市地下空间开发利用目前规模小、深度浅,存在问题较多,如缺乏整体的科学的全面规划,管理体制不健全,一些部门管理缺位等。这些问题也必将影响地下空间的有效开发利用。本文仅从地质技术角度提出几点措施建议。

(1)开展铜陵市地下空间地质环境承载力研究。评价地下工程的地质环境效应,包括工程建设引起的地面开裂、沉降、塌陷,以及基坑围岩土体变形、位移等环境工程地质问题,研究地下工程对周围地面建筑及基础的危害。进行适宜性分区,提出地下空间适宜的开发规模和强度,提出合理开发城市地下空间及地质环境问题防治措施建议,为地下空间规划、地下工程建设等供地质依据。

(2)城市地下空间开发及地下建设工程,应严格按有关法规要求开展建设项目工程地质灾害危险性评估和岩土工程地质勘察,重点查明项目区岩土工程地质条件,预测和评估地下工程建设可能引发和遭受地质环境问题(包括地质灾害)的危害和危险性,并根据评估、勘察结论做好防治工作。

(3)开展地下空间开发及地下建设工程的地质环境监测工作。对已经出现和可能出现的较严重地质环境问题(包括地质灾害)的区域开展必要的监测,应尽可能采用新技术和新方法,提高监测精度和效果。

6 结语

目前,铜陵城市建设正处在加速期。根据城市总体规划以及地下空间开发利用、人防、地下综合管廊规划等,铜陵城市地下空间将进一步拓展,新一轮地下工程建设起步在即。由于城市自然地质背景条件复杂,地质环境问题突出,地质灾害频发,因此有必要加速推进相关研究工作,为城市地下空间开发利用规划优化调整和实施提供地质环境依据。