基于重心模型的土地集约利用与生态环境匹配度分析

——以江苏省为例

2019-10-30何悠

何 悠

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210000)

0 引言

在新型城镇化背景下,中国进入城镇化曲线的第二阶段,发展速度加快[1]。十九大报告中提出:“为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗”,社会主义现代化内涵从“富强民主文明和谐”进一步拓展为“富强民主文明和谐美丽”,在推进新型城镇化的过程中加入绿色发展理念,秉持尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念走可持续发展道路,成为当前备受关注的两大战略任务[2]。如何在推进城镇化的过程中,协调好土地集约利用与保护生态环境的关系,成为学术界关注的热点。美国学者Grossman等[3]通过研究城市发展与生态的变化,提出城镇化与生态环境之间存在库兹涅茨(EKC)曲线关系。Wieand[4]从单中心城市向多中心城市发展的过程中,总结出提高土地集约利用率可能与保护生态环境存在正相关关系。Alselin等[5]从空间联动的角度出发,探讨了如何实现可持续的土地集约利用。李裕瑞等[6-7]从构建综合评价指标体系的角度,探讨了如何妥善协调好土地集约利用与保护生态环境,进一步协调空间格局。郑华伟等[8-9]以投入水平、利用程度、利用效益、利用可持续性作为土地集约利用系统指标,以水、土、气、生物、资源能源作为生态环境系统指标,揭示了城镇化发展典型区域的土地集约利用与生态环境耦合特征。王振山等[10]对城市土地集约与生态协同利用机理进行了评价研究,强调要突出土地的生态功能,实现土地集约与生态协同利用。

综合上述研究发现,国外学者的研究以定性为主,着重于阐述如何协调土地集约利用与生态环境的关系上。国内学者的研究多以定量研究为主,在研究方法上,构建或选用耦合协调发展模型对土地集约利用与生态环境的匹配度进行观察与测算的文献较多,而对两者空间重心演变轨迹的研究尚未见报道。鉴于此,本文以江苏省为例,借用重心模型对土地集约利用与生态环境的空间重心横向及纵向上的演变进行测算,研究其匹配度及规律,并基于测算结果对当今城市发展中的土地集约利用与生态保护提出建议,为江苏省协调土地集约利用与生态环境的关系及更新土地集约利用模式提供资料参考,以期实现可持续发展。

1 研究区域简介与研究方法

1.1 研究区域简介

江苏省地处中国东部沿海地区,现辖南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁13个地级市,2017年实现地区生产总值85900.9亿元,常住人口达到8029.3万人,森林面积达156万hm2,林木覆盖率为22.8%,活立木总蓄积量9609万m3,动物种类604种。江苏省不同区域城镇化质量差异显著,土地集约利用水平也存在较大差异,随着城镇化与生态环境间矛盾的进一步加剧,探讨如何在最小的环境代价下提高土地集约利用率,对江苏省实现可持续发展具有重要意义。

1.2 数据来源

研究数据来源于《江苏省统计年鉴》(2007~2016年)、江苏省各地市统计年鉴(2007~2016年)、江苏省各地市统计公报(2007~2015年)等资料。

1.3 研究方法

1.3.1 熵值法 熵值法是根据各项指标的离散程度来确定其相应权重的一种客观性较强的赋权方法,其避免了专家打分的主观性因素,结果更具客观性与科学性[11]。

其计算步骤如下:

数据标准化:

(1)

计算第i个评价对象第j项指标的比重:

(2)

求取指标熵值:

(3)

求取指标差异系数:

dj=1-ej

(4)

求取权重:

(5)

计算第i个地区土地集约利用率或生态环境综合指数:

(6)

1.3.2 重心模型 重心模型借助测算各指标重心位置的空间移动方向和几何距离,能够准确判断各要素空间上的演变规律,在测算土地集约利用与生态环境匹配度时具有独特优势[12]。

其计算步骤如下:

(7)

式中,mi为i单元的土地集约利用率与生态环境综合指数。

(1)重心位置空间移动方向。第t+1年相对于t年重心位置空间移动方向θ可表示为:

(8)

式中,k=0,1,2;θ∈(-180°,180°);正东方为0°;逆时针方向为正。

(2)重心位置移动几何距离。第t+1年相对于t年重心位置移动几何距离D可表示为:

(9)

式中,C表示地球平面直角坐标(°)转化为实际距离(km)的系数,取值为111.111。

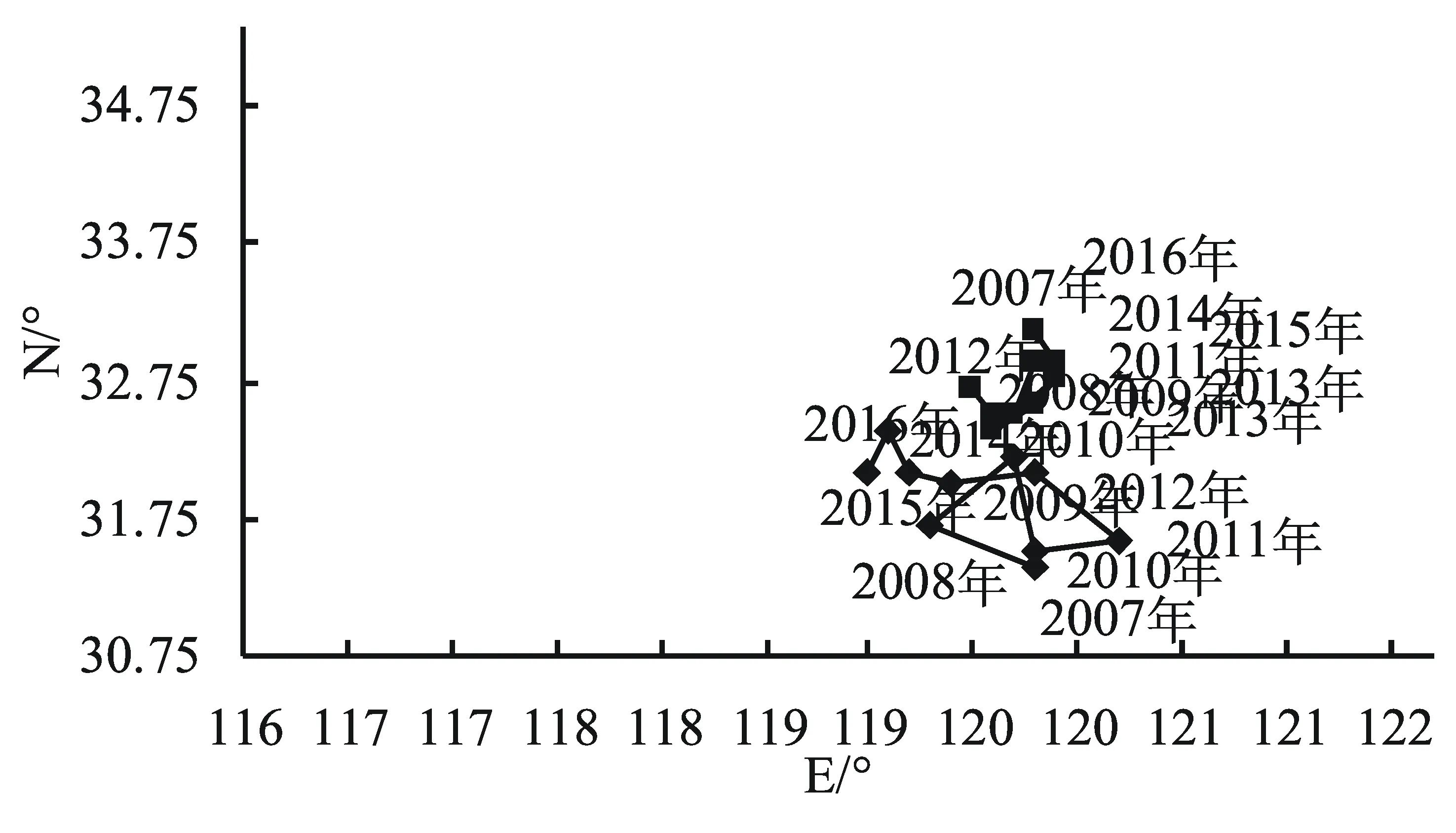

(3)匹配度。土地集约利用水平第t+1年相对于t年重心位置移动方向表示为θ1,生态环境水平第t+1年相对于t年重心位置移动方向表示为θ2,则θ1与θ2角度之差的余弦值cos(θ2-θ1)表示为匹配度指标,在-1~1间取值。当cos(θ2-θ1)=1时,要素间完全匹配;当0.5 1.4.1 城市土地集约利用指标体系 根据江苏省的实际情况与城镇化进程,综合考虑城市土地集约利用水平的各项影响因素,在参考其他学者研究成果及咨询相关专家的基础上,将各区域特点及差异性纳入考虑范围,从土地投入水平、土地利用程度、土地利用产出效果、土地利用生态环境质量与可持续利用趋势4个方面,选取21个具有代表性的指标,构造本文的江苏省城市土地集约利用指标体系(表1)。 表1 江苏省城市土地集约利用指标体系 1.4.2 生态环境指标体系 根据江苏省自然资源与生活环境的现状,综合考虑影响生态环境水平的各项因素,分析地区主要污染源及人口规模,在参考其他学者研究成果的基础上,从节能减排、城市环境、绿化水平3个方面,选取9个典型指标,构造了江苏省生态环境指标体系(表2)。 表2 江苏省生态环境指标体系 2.1.1 土地集约利用与生态环境重心移动轨迹评价结果 运用重心模型测算出江苏省土地集约利用与生态环境重心在地球上的经纬度坐标,如图1所示。 在土地集约利用重心上,2007年江苏省土地集约利用重心在无锡市滨湖区马山街道附近,2007~2008年向西北移动;2008~2009年向东北移动;2009~2010年向东南移动;2010~2011年向东北移动;2011~2012年向西北移动;2012~2013年向西南移动;2013~2015年连续2年向西北移动;2015~2016年向西南移动,至2016年移动至镇江市丹阳市附近。 图1 2007~2016年江苏省土地集约利用与生态环境重心移动轨迹 在生态环境重心上,2007年江苏省生态环境重心在扬州市江都区小纪镇附近,2007~2009年连续2年向东南移动;2009~2011年连续2年向东南移动;2011~2012年向西南移动;2012~2014年连续2年向东北移动;2014~2015年向东南移动;2015~2016年向西北移动,至2016年移动至泰州市兴化市老圩乡附近(表3)。 表3 2007~2016年江苏省土地集约利用与生态环境重心移动方向及匹配度 2.1.2 匹配度结果 根据上述公式可以得出2007~2016年江苏省土地集约利用与生态环境的匹配度依次为:-0.83、-0.71、-0.60、0.67、-0.73、-0.48、0.45、-0.58、-0.74。 2007~2016年间江苏省土地集约利用与生态环境仅有2年重心匹配度大于0,呈正相关关系;其他7年的重心匹配度均小于0,呈负相关关系;9年的重心变化平均匹配度为-0.51,呈较强的负相关关系。 2.2.1 土地集约利用与生态环境重心移动轨迹分析 2007~2016年土地集约利用与生态环境重心在经度和纬度上都有移动,土地集约利用重心整体向西北移动,生态环境重心整体向东北移动,具体分析如下:(1)江苏省各地经济开发区陆续发展与旧城改造的进行,土地集约利用重心连年来持续不断变化,总体上江苏省土地集约利用程度在不断提高,且重心在经度上的变化更为明显。(2)随着环境保护意识的不断加强,江苏省生态环境质量逐年提高,且重心在纬度上的变化更为明显。(3)土地集约利用重心的移动幅度总体大于生态环境重心,说明了环境因素在各地发展方案中的权重趋于稳定,预示着土地集约利用程度与生态环境质量之间的差距逐渐缩小。 2.2.2 匹配度分析 2007~2016年江苏省土地集约利用与生态环境重心匹配度总体上有2个峰值,先后呈上升或下滑态势。土地集约利用与生态环境不匹配的关系反映了目前经济发展与生态环境保护的矛盾依然存在,具体分析如下:(1)江苏省正处于城镇化快速发展的中后期阶段,对城镇化进程速度的追求仍大于发展质量与兼顾环境,导致在出让新的建设用地时仍将经济效益最大化作为首要目标。(2)江苏省经济实力一直处于国内前茅,2013年实现生产总值59161.8亿元,为全国第二;2014年实现生产总值65088.3亿元;同时,2013~2014年匹配度为0.45,呈较匹配关系。江苏省着力提高经济发展质量和效益,协调人地关系,且因西南方向污染较严重,生态环境重心向东北偏移,表明这一阶段经度较高地区凭借发展绿色经济实现了经济增长。综上所述,现阶段土地集约利用程度与生态环境仍处于不协调状态,节约集约利用土地的同时应加强生态环境保护。 本文以江苏省为例,采用重心模型测量土地集约利用与生态环境重心之间的匹配关系,从二维空间及时间维度观察两者重心移动的同步性。研究发现:(1)2007~2016年间,土地集约利用与生态环境的重心匹配年份仅有2年,平均匹配度为-0.51,整体呈不匹配关系。(2)江苏省土地集约利用重心较生态环境重心年际移动幅度更大,生态环境重心具有较强的稳定性,土地集约利用重心的动态演变受地方政策的影响更为明显。(3)江苏省经济持续辐射长江经济带,发展开放型的枢纽经济促使土地高效利用重心发生偏移,土地集约利用水平与生态环境指数区际差异显著的现象符合现阶段城镇化特征,但此趋势可能会在未来随着用地饱和与绿色经济的发展而转变。 3.2.1 树立质量为本的发展理念 制定土地集约利用方案应着重考虑环境成本,在推动新型城镇化的过程中,统筹节约集约、绿色、低碳等要素,结合当地实际情况,因地制宜发展特色产业,实现可持续发展。苏南地区应基于现有经济、科技条件,控制城市人口规模发展南京地区、苏锡常地区绿色经济;苏北地区应加强基础设施建设,增强承接经济辐射与人口转移的能力。 3.2.2 工业优化配置生产要素,制定合理的土地利用规划 江苏省在发展经济技术开发区时应优先考虑高技术、高附加值企业,优化劳动力、土地、资本、创新等要素的配置,尤其在制定土地利用规划时,从长远发展的角度考虑土地用途方案,并把环境质量融入政策制定的全过程。 3.2.3 置换环境污染土地,提高土地综合利用效益 江苏省政府可通过PPP模式融资置换被污染土地,并根据不同地块的经济特点与自然条件布置不同的功能区,优化用地结构。应对城市用地的数量及空间布局进行调控,促进土地资源的最优利用;适度发展江苏省“特色小镇”,提高农村地区土地利用综合效益。1.4 评价指标体系

2 结果与分析

2.1 评价结果

2.2 结果分析

3 结论与建议

3.1 结论

3.2 建议