基于三方评价的创业导师隐性知识测量研究

2019-10-24方磊唐青桃

方磊 唐青桃

摘 要:大学生创业能力的提高取决于多方面的因素,其中非常关键的因素是建设一支具有较强指导能力的师资队伍。在界定相关研究问题的基础上,采用学生、同行(督导)和自评三方评价的方式对高校创业导师隐性知识进行了测量,结果表明参评的三方对创业导师隐性知识评价较高,对创业教育的总体效果是满意的,但创业导师的指导能力和影响力还有待提高。进一步分析表明创业导师隐性知识与创业经历和从教教龄显著正相关,与职称、学位、学科有一定相关性,与性别无明显相关关系,但相关强度需要进一步检验。

关键词:第三方评价;隐性知识测量;创业教育;创业导师

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2019)07-0026-04

20世纪90年代,创业教育在我国部分高校悄然兴起。进入21世纪以来,高校创新与创业教育受到更加广泛的关注。2002年教育部在清华大学、北京大学等9所高校开展创新与创业教育试点工作。2008年教育部立项建设了30个创新与创业教育类人才培养模式创新实验区。2010年教育部出台了《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》,同时成立了高等学校创业教育指导委员会。2011年教育部联合人力资源和社会保障部等四部委在上海召开了中国大学生自主创业工作经验交流会暨全球创业周峰会。2014年夏季达沃斯论坛上李克强总理提出了“大众创业、万众创新”的新要求。2018年国务院出台了《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,建立了由发展改革委牵头的推进“大众创业,万众创新”部际联席会议制度。可以说,创新创业已成为新时代带动经济增长,促进就业的重要推力。高校创业教育工作也正在全面深入地推进。

一、研究回顾

在政府为“双创”教育开展营造良好的制度环境和舆论氛围的过程中,各高校和学术界也积极开展了创新创业教育的探索和实践。笔者以“创业教育”为篇名关键词在CNKI全文数据库中可以搜索到23 080篇文献,进一步分析年度文献数量大致可以2000年为分水岭划分为两个发展阶段:第一阶段为缓慢增长阶段(2000年以前),该阶段主要特点是成果数量较少,从1984—2000年累计各类文献数量为141篇;第二阶段为快速增长阶段(2000年至今),该阶段主要特点是成果数量呈现爆发式增长,从2000年至今累计各类文献数量为22 939篇,约为第一阶段的162倍。通过关键词对研究主题进行聚类分析,“双创”教育研究主要集中在以下三个方面:一是创新创业教育模式研究。即在实施创业教育过程中通过什么样的方式和程序来进行,如谷晓冰等归纳了四类大学生创业教育模式[1],以及其他诸如社会开放模式[2]、项目参与模式[3]等。但客观来说,目前各校的创业教育模式都还是一些零散的想法和做法,还不能成体系。虽然大家都在使用这个概念,但大多没有进行规范;二是创新创业教育课程体系研究。构建科学的课程体系是开展大学生创业教育的关键,创业教育课程既是创业教育的内容,又是创业教育的平台和依托。如马永斌等在对清华大学创业教育课程分析的基础上,提出构建具有生态系统特点的课程体系[4]。三是创新创业教育师资队伍建设研究。大多数研究者认为,大学生创新创业能力的提高取决于多方面的因素,其中非常关键的因素就是建立一支具有较强创业教育指导能力的师资队伍。如蒋德勤从总体规划、理念变革、激励机制、产学合作等方面对高校创新创业教育师资队伍建设路径进行了探讨[5]。从研究的方向来看,本文讨论的问题就属于师资队伍建设的范畴。

二、研究问题界定

1.隐性知识的内涵

在英国学者迈克尔·波兰尼所著的文献《人的知识》(Personal Knowledge)[6]和《人的知识:走向后批判哲学》(Personal Knowledge:Towards a post critical philosophy)[7]中,提出人的知识包括隐性知识和显性知识两个部分,其中显性知识是可以编码的,即可被描述的知识,如通常以书面文字、数学公式或图表加以描述。而隐性知识是深植于个体及其心智模式、难以编码及沟通的知识,属技巧性、由情景限定、个人独自体验但“知而不能言者众”的知识,具有高度个人化、难以规范化的特点。作者描述隐性知识犹如海洋中冰山深藏于水底的部分,我们见到露出水面的部分有如显性知识,隐性知识在知识构成比例上远远超过显性知识[8]。隐性知识是深植于个体内心的知识,难形式化描述,难以记录、编码或表述,产生于实践中不断试错淀积的过程,但能通过隐喻、类推等方法潜移默化迁移转化,更多的在实践中迁移转化,较难形成共享。从哲学、语言学、认知心理学、管理学、教育学等学科对知识分类的研究也涉及到隐性知识的内涵,从本质上进一步揭示了显性知识和隐性知识的存在。

2.隐性知识的维度

对隐性知识的维度研究有如满天繁星,如管理学中常将隐性知识划分为认知型和技能型隐性知识两个维度[9],语言学中常将隐性知识分为“语言知识”和“言语知识”两个维度[10],心理学中常将隐性知识分为认知和情感两个维度[11]。但更多的学者采用了Nonaka隐性知识“二维理论”[12],该理论认为人的隐性知识主要包括认知和技能两个维度,其中认知维度包含了人的信念、态度、价值观等内在品质;技能维度包含了难于控制的技能或“How to do”的知识。Nonaka的隐性知识二维理论简洁且扩展性较强,因此在实际研究过程中,研究者一般基于特定场景,在认知和技能二维基础上丰富了情境模式下的二级指标和监测点,开发了一系列针对不同领域的隐性知识量表,如教育领域、销售领域、管理领域,甚至军事领域。本研究采用Nonaka的隐性知识二维理论进行情境扩展。

三、研究设计

1.研究对象

本研究选取了笔者所在单位的43名创业导师作为研究对象,均为学校在编在岗专任教师。研究对象中现聘任的岗位既有行政岗,又有教学岗,还有科研岗。因测量的内容涉及教学管理系统中的评价指标,因此本次研究并未测量校外聘任的创业导师。创业导师指导的创业教育主要由三个模块构成:一是创业理论模块,主要课程有创业市场营销、创业财务管理、创业人力资源管理、企业家精神与创业能力、大学生职业生涯规划等;二是创业实务模块,主要集中由学校实践教学中心的VBSE(Virtual business social environment,虚拟商业社会环境)实训中心完成,该中心是學校与新道科技股份有限公司联合建立的跨学科创业实践中心。主要的创业实践有“创业之星”模拟沙盘演练等;三是创业实践模块,主要指导学生在学校科技创业园和创客空间的创业实践。需要说明的是这些创业导师是宽泛意义上的创业教育指导教师,并非专职的带有资格认证性质的创业导师。这些创业导师具有较为宽厚的学科专业基础,熟悉国家、省、市最新颁布的大学生创新创业政策,指导过省级及以上大学生创新创业训练计划项目,能够为大学生提供持续且专业的创新创业指导与服务。

2.研究方法

从相关研究来看,单方面的评价容易使结果偏离事实[13]。因此,这里采用三方评价的方式,即由学生、同行(督导)和自评的三种方式进行,其中学生评价、同行(督导)评价可以参考学校教学管理部门和湖南青果软件有限公司联合开发的教学评价系统,该系统会要求每个学生和同行(督导)每个学期对每门课程的任课教师进行评价,评价的内容主要包括教学态度、教学内容、教学方法、教学能力、教学效果等方面,虽然不是专门针对创业导师隐性知识测量开发的,但由于其在高校中的权威性及易操作性,其评价结果具有重要的参考价值。学生评价结果取40%权重,同行(督导)和自评结果取30%权重。得到评价模型为:

3.指标体系

学生和同行(督导)评价主要设计为三个维度:态度、能力和业绩。其评价指标体系如表1。

自我评价的维度也设计为态度、能力和业绩三个维度。主要通过自评和访谈交流的方式进行,评价指标体系见表2。

四、结果分析

研究中共有420名学生对43位评价对象进行了评分,18位同行(督导)专家进行了评分。通过对评价结果的统计分析,主要得到如下结果:

1.总体特征

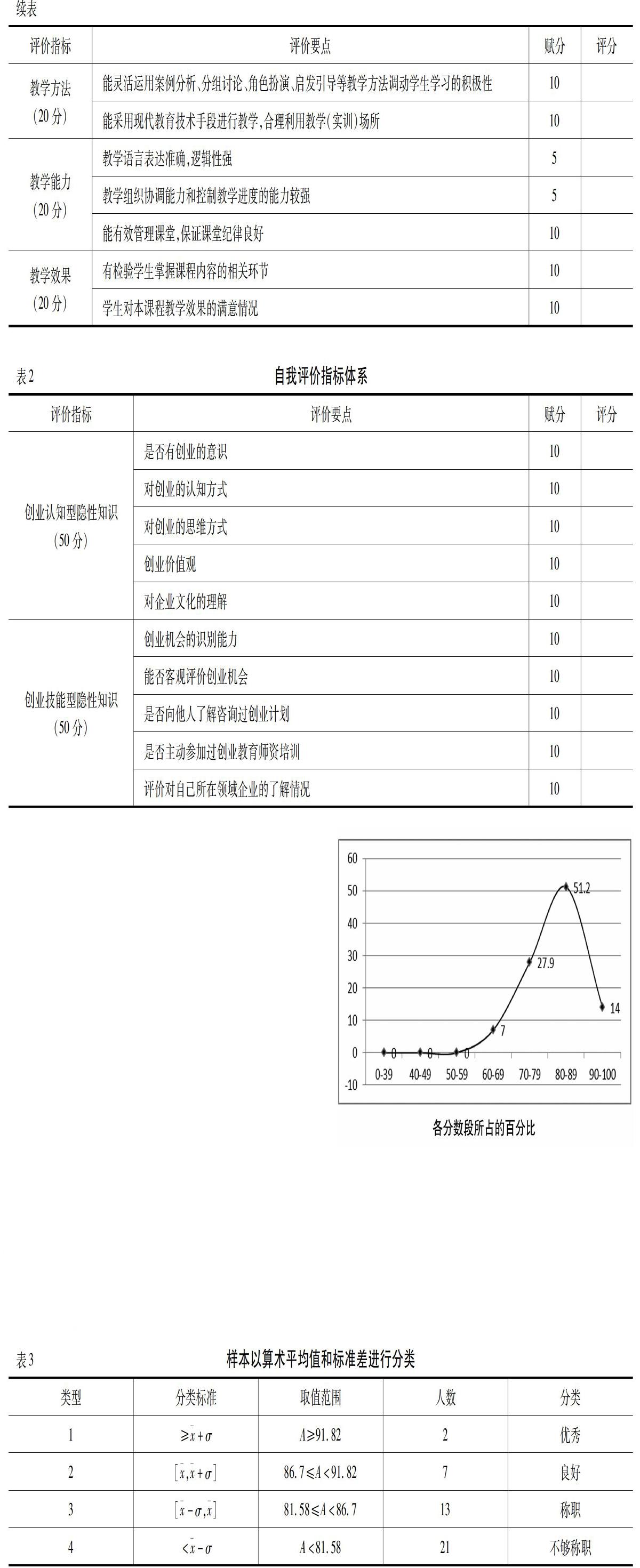

在43名评价对象中,最高分数为95分,最低分数为67分,平均分为86.7分,其中60—69分数段人数3人,占总数的7%。70—79分数段人数12人,占总数的7%。80—89分数段人数22人,占总数的51.2%。90—100分数段人数6人,占总数的14%(见下图)。在上述评价对象中,超过50%的评价对象得分在80分以上,这说明参评的三方对创业导师隐性知识评价是比较高的,对创业教育的总体效果是满意的。

2.类型划分

由于0—60分区间样本数据的缺失,很难体现内部差异。为了更进一步对43个样本进行群体内部分类,这里采取算术平均值和标准差为分界点对样本进行分类。经计算得到平均值=86.7,标准差σ=5.12,可以划分为以下4类(见表3)。

从表3可以看出,如果以低于平均值划分为不称职时,约有一半的样本是不够称职的。目前我校的创业教育仅仅是依托经济管理方面和学生工作的专业教师开设了三个模块的选修课程,普及率和影响力均有待提高,专门的师资队伍尚未得到有效的保证。

3.影响因素分析

我们对评价结果高出平均值的9个样本教龄、职称、学历、性别、学科等五个进行分析,发现“优秀”的2个样本均为从教接近30年的教授且指导创办了实体企业或为某文化创意类企业的原始创始人,而其他的7人也都活跃在学校服务地方经济的各领域。经验显示:高校创业导师隐性知识与创业经历和教龄呈显著正相关,与职称、学位、学科类别有一定相关性,与性别无相关关系,但相关强度需要进一步检验。显著正相关与孙剑斌等人[13]做的研究结论颇有相似之处,但性别无相关又存在较大分歧。

五、结论与讨论

在界定相关研究问题的基础上,采用学生、同行(督导)和自评三方评价的方式对高校创业导师隐性知识进行了测量,结果表明在43个研究样本中超过50%的评价对象得分在80分以上,说明参评的三方对创业导师隐性知识评价较高,对创业教育的总体效果比较满意。如果以低于平均值划分创业导师指导称职与否时,约有一半的样本是不够称职的。这从一个侧面说明创业教育专门的师资队伍尚未得到有效的保证。教育部下发的《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中明确指出,要加强创新创业师资队伍建设,建立一支专兼结合的高素质创新创业教育教师队伍。随着创新创业教育的不断深入,加强创业师资队伍培养已经受到了国家和高校越来越多的重视。从创业隐性知识的影响因素来看,高校创业导师隐性知识与创业经历和教龄呈显著相关关系,与职称、学位、学科有一定相关性,与性别无明显相关关系,但相关强度需要进一步检验。由于收集样本数据数量较少,选取的研究对象未能兼顾校外聘任的企业家创业导师,评价过程存在较大的主观性,因此在后续的研究中需要进一步改进。

参考文献:

[1]谷晓冰,居占杰.国内大学生创业教育模式研究综述[J].无锡商业职业技术学院学报, 2017,17(6):65—67.

[2]董世洪,龚山平.社会参与:构建开放性的大学创新创业教育模式[J].中国高教研究,2010(2):64—65.

[3]许朗,贡意业.大学生创新创业教育模式探索——项目参与式创业教育[J].学术论坛,2011(9):213—217.

[4]马永斌,柏喆.创新创业教育课程生态系统的构建途径——基于清华大学创业教育的案例分析[J].高等工程教育研究,2016(5):137—141.

[5]蒋德勤.高校创新创业教育师资队伍建设探析[J].中国高等教育,2011(10):34—36.

[6]Polanyi M. Personal Knowledge[M].Chicago:University of Chicago Press, 1958.

[7]Polanyi M. Personal Knowledge:Towards a Post Critical Philosophy[M].London:Routledge & Kegan Paul, 1958.

[8]Polanyi M. The Tacit Dimension[M]. Chicago:University of Chicago Press, 1966.

[9]刘晓敏.隐性知识获取、机会能力与创业绩效[J].科技管理研究,2017(20):117—123.

[10]傅春晖,彭金定.显性知识、隐性知识及其语言学意义[J].宁夏社会科学,2010(5):163—164.

[11]林崇德.发展心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2005:184.

[12]Nonaka I. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation[J].Organization Science, 1994,5(1):14—37.

[13]孫剑斌,曾秀萍,彭笑.基于同行评价的高校教师隐性知识测量研究[J].教育教学论坛,2017(51):63—64.