基于大数据的雷电预警系统在智慧机场建设中的前沿应用

2019-10-19海口美兰国际机场郭知静周建涛刘昌财

□ 海口美兰国际机场 郭知静 吉 岩 周建涛 刘昌财/文

雷电对民航业来说是一种高危害性天气现象,它是发生于大气中的一种瞬态电流,具有高电压、强电磁辐射特点的天气现象。当对流活动加强,云中电荷就会被分离,这样在云中的不同部位或云与地面之间的电位梯度不断被加大,直到超过空气能够经受的能力时,就会出现介质被击穿的现象,这就出现闪电。由于机场地理环境开阔,航空器、地面设备及人员伤害概率远高于一般区域,加之航空器进近及起飞爬升阶段较高的气象要求,降低雷击伤害事件概率及其对航空器飞行的影响,提升航班放行效率,确保机场安全运行,是机场管理机构在探索建设智慧机场中的重要研究方向之一。

雷电防护的行业现状

由美国联邦航空局(FAA)赞助的机场合作研究计划小组提出,云对地闪电对于机坪保障作业人员具有极强的危险性,如行李搬运人员、航油加注人员、航食工作人员、机务人员等。该小组特别指出,当云对地闪电对机坪作业人员危害存在的时候,应当采取暂停措施直到确保恢复至安全状态。我国《民用航空器维修地面安全》(MH/T 3011.7-2006)指出“机场上空有沙暴、大雨,视区范围8 k m上空有雷电时,不应加油”。一方面,由于暂停机坪作业会显著影响机场运作效率,包括飞行区、航站区、地面交通以及空域的运行能力。因此,航空公司、空管和机场方面都十分关注雷电的潜在危害;另一方面,基于不同的运行需要和保障侧重点,加之各方对雷电危害的认识程度存在差异,往往在识别和应对雷电潜在危害时所采用的程序与标准不一致。

雷电防护目前存在的问题

(一)过于依赖被动防护

目前机场业对雷电的防御主要集中于被动防护(接闪、避雷、浪涌保护等手段)层面。为防止雷闪直接击在建筑物、电气网络或电气装置上,通常采用防护装置(如避雷针)影响雷电先导放电的发展方向,通过接地装置和接地引下线将雷电流引入大地,减弱雷击时产生的巨大电流,保护建筑物和电气装置本身不受雷电损害。这种被动防御方式能够有效保护建筑物和设备免遭雷电破坏,但是未能有效涵盖人身防护、便携式设备防护和航班运行保障等方面。

(二)雷电预测精度不高

在实践中,民航对雷暴观测多依赖于多普勒气象雷达。它基于热带大气云团向东或向西作高速运动可能产生雷电现象这一原理,观测一定区域内大气团或强对流天气,从而预测雷暴的产生。因为高速运动的大气团和强对流天气并不必然产生雷电,这就导致了基于气象雷达的雷电预报不能精准预测发生时间,也无法得到雷电的运动趋势,从而导致机场停工时间大大延长,运行效率降低。部分机场虽然使用闪电定位仪或电场仪进行雷电预测,通过实际测量雷击落点,以落点距离作为分级预警的标准,但难于应对实时多变的复杂雷电态势,并不能利用历史数据进行整合和计算演变规律以及获得运动趋势,预留的安全时间窗口也不够,使得机场无法有效启动预警。

(三)气象预警系统集成性差

智慧机场建设步伐日益加速,机场在信息化建设过程中,多数信息系统为“应急式”建设,系统各自处于独立状态。各部门一般根据自身需求提出设计要求,往往只解决了当下的问题,没有考虑到后续发展和系统间关联的问题,导致了信息孤岛的出现,同时也不利于统一管理。同样,目前民航广泛采用的基于雷达探测的气象预警作为单独模块独立运行,缺乏统一规划和完整的信息化建设策略,没有依托全方位集成的管理信息平台,信息资源的利用也远没达到精细化层面,同时也缺乏共享机制。

雷电预警系统在机场的前沿应用

(一)雷电预警系统的应用原则

机场信息化管理的精髓是信息集成,其核心是在统一的管理规范和数据标准下进行平台建设和应用。机场在进行信息化建设的过程中,应以航班保障作业流程为导向建设统一的数据平台,对资源进行集中、整合、共享及分析应用,实现系统间的无缝集成及管理流程的标准化,以数据集成为核心,最终建立机场级的管理信息数据平台,提供决策支撑。由此而来,雷电预警系统在应用过程中要更加注重与机场运行信息的融合,应确保与各应用系统之间信息的一致性和完整性,特别注意要规避重复建设和信息覆盖范围过窄、数据接口标准不一致等问题,提升数据共享的效率。

(二)雷电预警集成应用的方向

1.与机场运行信息系统融合

为了提高机场运行效率,提高航班放行正常率,减少航班延误,利用大数据和集成平台将机场事前审批的现状变为事前预测、事中监控、事后分析的模式势在必行。根据民航局《关于进一步加强航班正常工作的通知》(局发明电〔2017〕1774号)和《关于进一步统筹推进机场协同决策(A-CDM)建设的通知》(局发明电〔2017〕2412号)的要求,各机场应于2019年底前完成A-CDM系统建设。A-CDM是以机场为中心,通过航空公司、空管、地面保障单位等各个运营方面资源调配和数据集成共享协同决策,其最终目的在于解决信息孤岛的问题,健全信息交换服务,实时掌控航班运行动态,进而提高机场总体运行效率和服务品质。A-CDM系统作为民航局大力推广的信息共享平台,雷电预警信息与其集成融合,将使得雷电预警信息得到最大范围的传递和应用。

2.与其他气象信息融合协助研判航班放行情况

民航航班放行权限由空中交通管制部门整体决策把握,部分机场的机坪塔台由机场方面独立运行以后,机场能从空管方面获取航班放行的序列,从而掌握完成地面保障的航班推出、开车的时机。机场方面属于被动地、即时性获取航班放行序列,对未来一定时间的放行和流量控制情况却不得而知。特别是因雷暴、航路天气等原因产生流量控制的情况下,机场方面不能有效获取预警信息,对旅客服务和航班地面保障带来被动。未来,雷电预警系统将覆盖进离场航路图,融合气象监测系统信息,包含云低高度、跑道视程、风向、风速等信息,为航班起降安全保障提供决策支持的同时,还能协助机场指挥中心和机坪塔台管制人员提前了解机场起降航路的气象状态及演变趋势,并据此合理安排旅客服务和航班保障工作。

3.为员工职业健康提供保护

2018年3月12日,全新职业健康安全管理体系国际标准ISO45001正式发布,标志着对企业职业健康安全管理提出了更高的要求。在航班量迅速增长的背景下,民航员工职业病人数和工伤事故随之增加。2013年8月11日,在北京首都国际机场公务机机坪626号机位,一名男性机坪保洁员在作业过程中被雷击中死亡。机场目击者称,事发时未下雨,经过一个响雷后该保洁员便倒下了,该事件引起了民航广泛关注。党的十八大以来,党中央国务院更加高度重视职业健康,把职业健康作为民生大事,纳入到全面建成小康社会的重要内容,而雷电预警系统的应用,能够根据雷电发展态势提前进行预警,有效把握作业人员撤离和返回工作的安全时间,最大限度为机坪作业人员提供人身保护。

(三)基于智能算法的雷电预警系统介绍

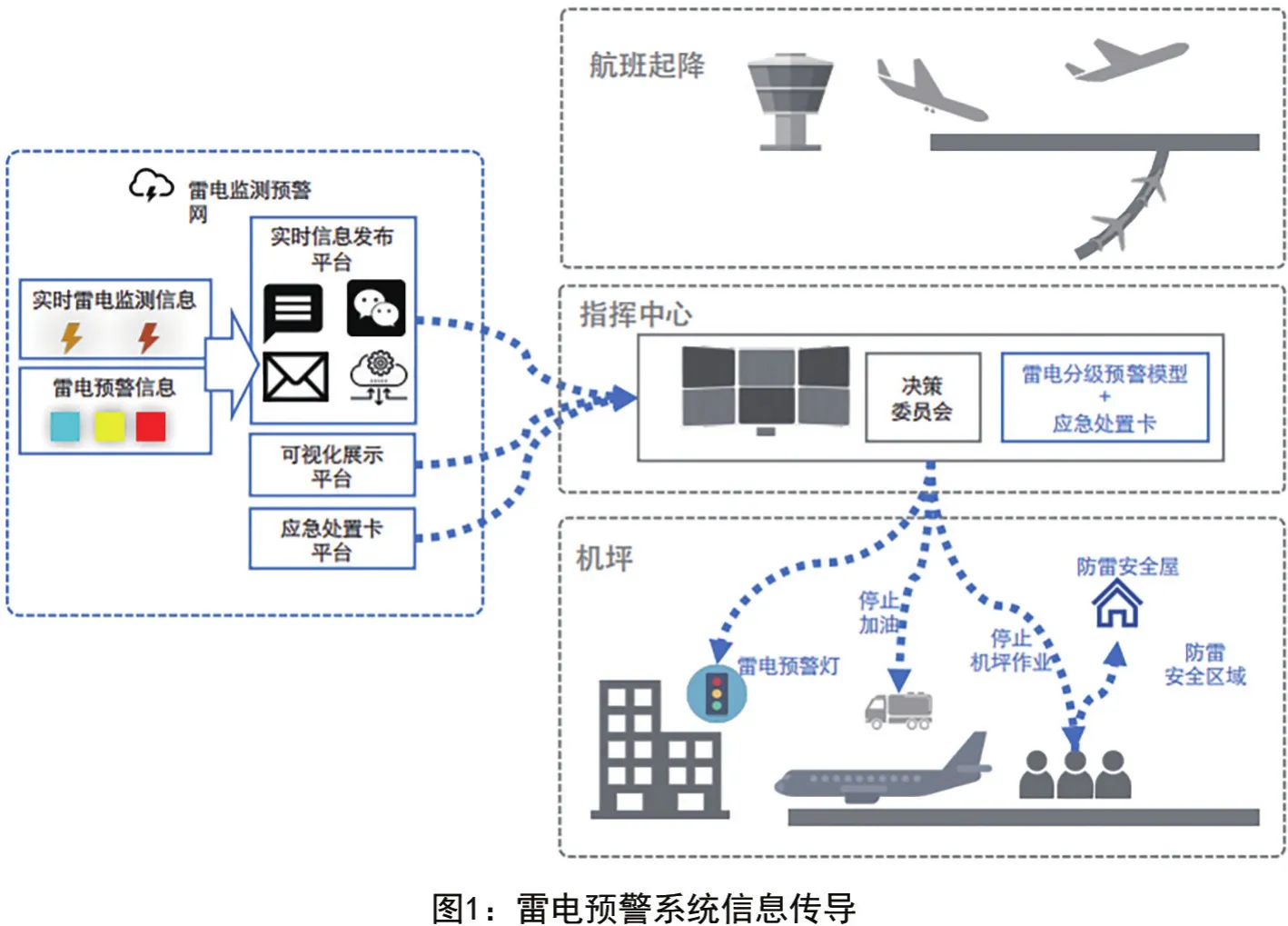

基于智能算法的雷电预警系统是指利用海量的雷电大数据(定位/电场/气象),通过机器学习方法建立短时预报/临近预警模型,并提前发布预警信息辅助机场运行决策的系统(如图1所示)。它集中了机场和周边进离场航线上雷暴预测情况,同时反映了影响航班起降的云低高度、跑道视程、风向、风速等气象信息。相较于传统雷达预测,其气象信息更加全面、精准度大幅提升,特别是能充分体现雷电局地特征,而且模型的预测性能随着数据积累不断进化。

从技术实现方式来看,我国科研机构通过精确测量雷暴放电产生的VLF/LF电磁脉冲到达时间,并基于网络通讯和多站TOA时间差定位原理,研制的高精度雷暴云地回击、云内闪击三维定位探测系统(LLS),在毫秒级别对雷击进行远距离探测。而大气电场仪能够较为准确的感知5~10公里近距离电场的变化,通过这两种探测方式结合获取数据源,依托智能算法就能够精确的预报雷电发生的位置、高度、时间、类型以及运行趋势,为雷电的预警、信息传递、防护以及机场恢复生产运行提供有效指引。

(四)雷电预警系统集成的应用案例

1.香港机场雷电预警系统案例

香港机场主要采用“机场雷暴与闪电预警系统”预测雷电,该系统可覆盖香港国际机场,雷达覆盖范围可达200公里。香港天文台的“机场雷暴和闪电预警系统”融合了雷达、闪电定位仪,为香港机场专门设计,可自动在机坪内发出红色、黄色闪电告警,雷电捕捉率达90%以上。黄色警报时,机场中心半径五公里范围内,观测或预测有雷电发生。此时,停机坪上所有存在作业危险的非必要活动都会暂时停止。红色警报时,机场岛向外延伸一公里范围内预测有雷电发生。此时,停机坪上所有工作人员应立即采取防护措施并前往安全区域躲避,同时也要暂停远机位上下旅客。

当雷雨天气时,香港天文台将雷电信息发送给香港机场管理局,由香港机场管理局根据民航业特点对雷电信息进行研判,并将信息发送至机场运营机构。香港机场雷电预警数据来源于气象系统,避免了机场独立建设雷电预警基础设施给企业带来的经济压力。其雷电预警发布途径包括:自动话音信息、多线传真、警示铃,警示灯等,使雷电预警信息能够以最快的速度传递至机坪保障作业人员。

2.海口美兰机场雷电预警应用案例

美兰机场位于海南岛北部地区,地处热带北缘,既受热带系统影响,又常受冷空气侵袭,局地强对流天气经常发生且程度激烈,容易成灾。海南岛是我国闪电活动最频繁的地区,多数市县年均雷暴日数在100天以上,雷暴日持续的时间之长堪称全国之首。根据气象监测数据显示,2018全年的监测数据,美兰机场周边50 KM内共发生雷电12.3万次,周边10 KM内发生5056次,严重影响飞行器操作安全;机场飞行区内落雷63次(如图2所示),严重影响机坪作业安全。

雷电的发生通常是聚集成团,有明显的雷暴中心,并随着时间的推移向相邻空间发展,具有典型的时空序列特征,而传统的雷电模型无法刻画这种特征。海口美兰机场利用电场、闪电定位等信息,并结合机场雷电预警的业务需求,构建了机场雷电预警模型(数据流程如图3)解决了此问题。该模型采用深度神经网络(D N N)中的卷积神经长期短期记忆网络(简称:CNN-LSTM),通过卷积神经网络(CNN)层结合LSTM架构对输入的数据进行特征提取,以支持序列预测。

图3:雷电预警模型数据流向图

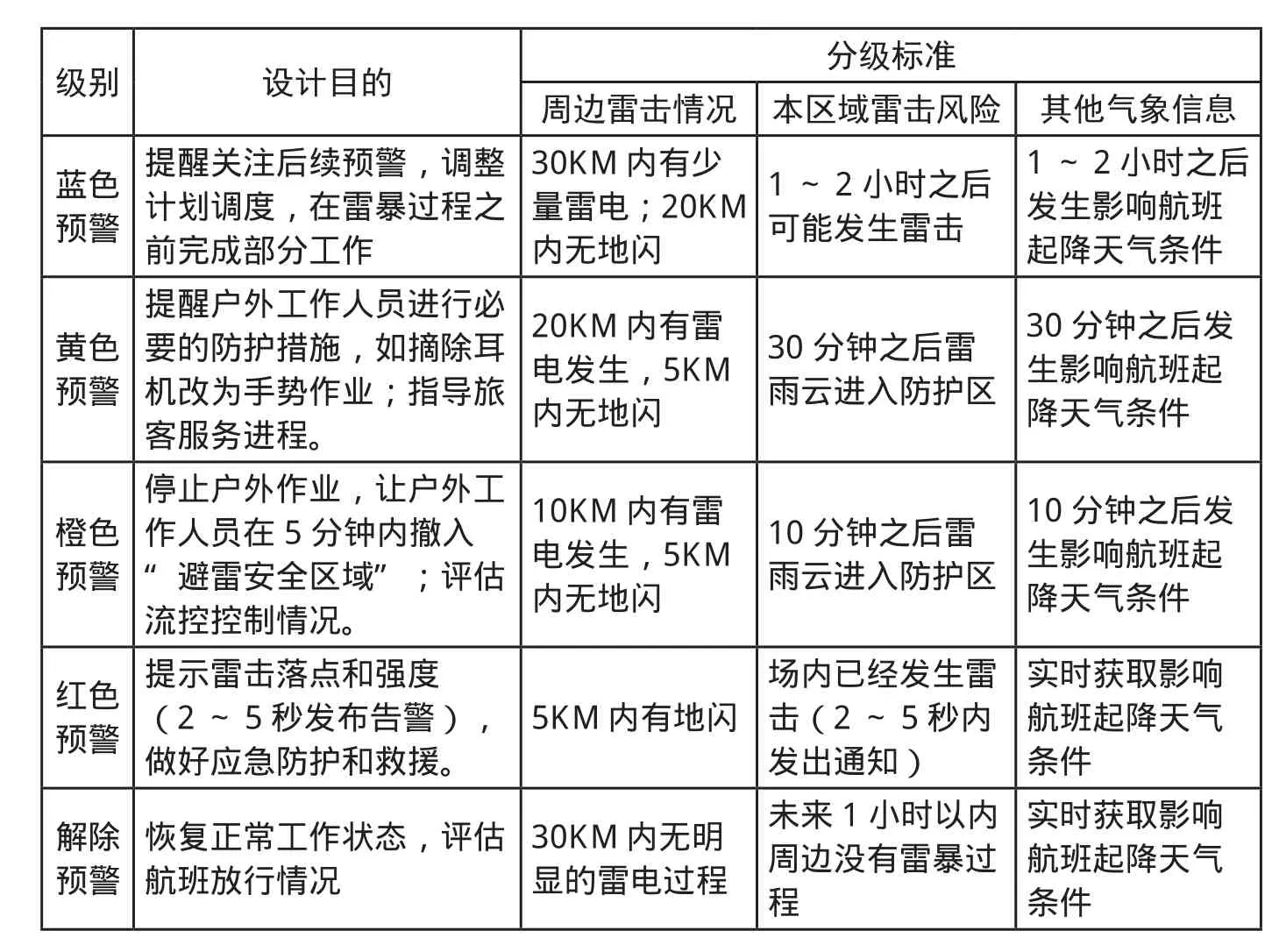

集成了雷电预警模型输出的预测数据与气象雷达输出的影响航班放行的重要气象数据的机场协同决策系统(A-CDM系统),对机场运行提供整体决策依据。A-CDM系统用可视化的方法将雷电实时运移、趋势信息和其它气象信息等集成在分级预警画面上,决策人员根据这些综合信息并结合现场任务的紧迫性,决定是否采用分级预警结论。各级别的设计目的及划分标准见表1所示。

表1:各级别的设计目的及划分标准

美兰机场雷电预警系统集成于机场协同决策系统(A-CDM系统)的应用,一是实现雷电预警信息和其它气象信息融合,为人员职业健康和地面保障进程提供有效预警信息。二是有利于促进地面运行高效化,雷电预警信息和其它气象信息的引入是完善机场协同决策系统(A-CDM系统)的必要条件。三是实现航班放行一体化,空管、机场、航空公司和各运行保障单位之间数据交换和数据共享,打通信息壁垒,合理利用雷电“安全时间窗口”,实现“安全—效益”的最优目标。四是促进大数据应用往前迈步,机场协同决策系统(A-CDM系统)的建设不应仅局限于传统意义的基础内容,更应该作为民航信息化建设的先驱者,雷电预警和气象信息的融入将用于气象大数据在民航领域应用。

结束语:

当前,在国家气象预报网络建设相当完善,在VAISALA气象系统、雷电公共云平台运行高效稳定的情况下,机场运营管理机构已经有条件获取准确、及时、专业的气象信息,将这些信息和数据与机场运行信息集成融合,借助民航业目前大力推广的机场协同决策系统(A-CDM系统)实现集成。在建设规划上,消除了民航业信息化建设过程中出现的缺乏统一规划、单独模块运行、信息散乱等弊病。在技术应用上,不仅能够为机场作业人员提供职业健康保护,避免雷击悲剧的发生,还能实现雷电等气象信息与航班保障、航班起降的全流程关联,合理利用安全时间窗口,提高运行保障能力。