浅析《师说》对践行“课程思政”的借鉴意义

——以高职《会计学原理》课为例

2019-10-12雷国琼赵彩霞

雷国琼,赵彩霞

(深圳信息职业技术学院财经学院,广东 深圳 518172)

引言

在中学语文课文中,有一篇《师说》,是中国文化史上集中论述教师问题的不朽之作,它的作者是唐朝的韩愈。文章提倡师道:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。”[1]重温这篇经典,对当下的“课程思政”实施是有很大启发意义。

1 《师说》与“课程思政”

人的成长离不开教师。一个社会没有教师,没有知识,就会回到茹毛饮血的蛮荒时代。中国是文明古国,它的文化从未间断,这一定程度上得益于尊师重教的风尚。孔子说:“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。”[2]。魏晋南北朝时期,随着玄学佛学的兴起,儒学一度衰退,师道也就愈来愈不被重视,这种风气一直延续到了唐代,人们对尊师重教不以为然,遵从玄学或佛学,韩愈以他非凡的勇气和见识,倡言师道,奏响时代的号角。《师说》里所讲的道理是维系中华文明生生不息、创造灿烂文化的根基之一。

“古之学者必有师”的“古”指“先秦时代”,它属于“轴心时代”。这一时代在世界历史发展进程中特别辉煌和耀眼,它奠定了若干民族的古老文化和文明的最基本最核心的东西,也决定了中国文化的一些基本形态、基本内涵和基本特质。儒家、道家和后来的佛教等经典传统,构成了中国传统社会能够保持稳定不断向前延续和发展的一种内在规定性。韩愈在《师说》里振聋发聩的呐喊,就是要传达一种观念:道存在的地方,就存在老师。认为老师不一定要比学生强,学生也不一定比老师差,只要他有我比不上的地方,他就可以做我的老师,展现了择师的原则。其一,是无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也;其二,是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。韩愈与其在讲从师的道理,不如说在讲从道的道理。跟着老师学习的是“道”,老师是学道的一种手段,一种借助的方式。跟着老师,不是老师做什么,你就学什么,而是老师身上哪里是合道的,你去学他的道,弟子不必不如师,师不必贤于弟子,弟子向老师学的,只是老师身上合乎道的东西,就值得我们去效仿去学习。因此,能称为师者,在道和业上是“学为人师、行为世范”。今天,我们的学校、我们的教师,也要当“道”的继承者和传承者,不仅思政老师讲“思政”,专业课老师也应该践行“课程思政”,把人生大道、建设中国特色社会主义所需要的“道”——社会主义核心价值观,贯穿到“受业”的过程中来,实现全方位育人。

学校是培养社会主义合格建设者和可靠接班人的地方,学校的主体是教师和学生,教师“传道受业解惑”,学生在有限的学习时间里应该学会扣好人生的第一粒扣子。2014年5月4日,习近平总书记在北京大学考察时指出:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”[3]

近年党和国家强调教育的根本任务是“立德树人”,要帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观,明确要求坚持全员全过程全方位育人,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节。但多年来,我们把教育的问题更多锁定在知识传授和技能训练上。高职教育有一句定位的话:以就业为导向。这在一定程度上引起了理解上的偏差,专业老师只管专业,在课堂上、实训室以传授专业知识和训练技能为教学重心,学生的“思政”是思政课老师、辅导员的工作,与专业课程教师无关。教师传“道”的作用没有发挥出来,这对大学生“三观”的形成以及在学业中学做人的引领是有缺陷的。我们的专业课教育也要给予学生正确的价值导向。

2 《会计学原理》课程的传统授课内容和方法举例

2.1 《会计学原理》课程中的工作任务(授课内容之一)

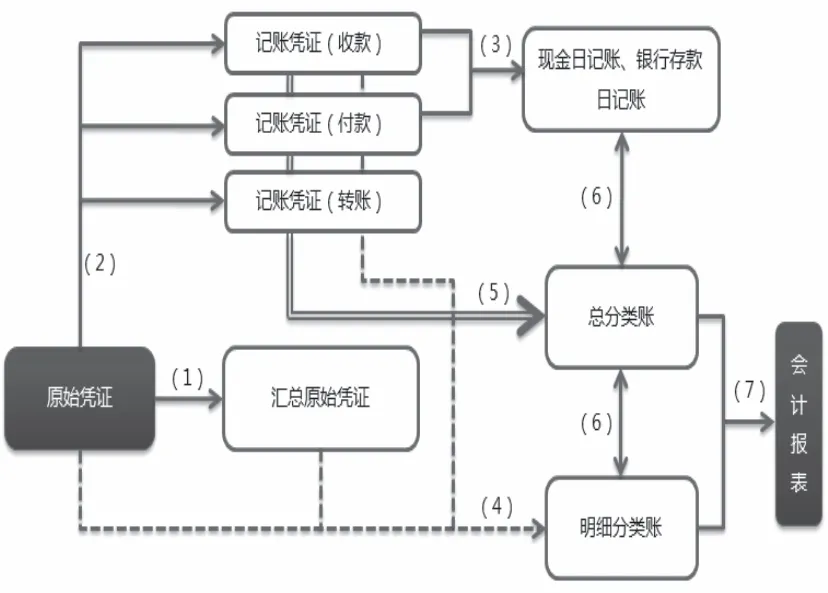

以会计手工操作的记账凭证账务处理为例说明会计工作任务,如图1所示。

图1 记账凭证账务处理程序

这个工作任务,是在教学活动中采用“学中做”“做中学”的方式完成的。财务机器人出现后,会计工作流程中(或会计工作任务)的(2)至(7)项任务被财务机器人高效、准确、及时地完成。

在高职《会计学原理》课程教授过程中,大量的教学活动是传授最基础的会计核算工作,简单重复,数字搬家……体现的是会计的基本核算职能,而会计的拓展职能,预测经济前景、参与经济决策、评价经营业绩等这些内容,放在其他课程被碎片化了……面对财务机器人释放出来的工作时间,《会计学原理》课程又应教授给学生什么?学生应掌握什么才能适应信息创造价值这样的时代?拥有什么样的学习能力和思维方式,才能提升自己的人生价值,做一个“自由全面发展的人”?

2.2 《会计学原理》课程中的基本理论知识(授课内容之二)

会计知识的理论基础:产权经济

会计等式 资产=负债+所有者权益 这一等式“体现产权结构、反映产权关系、维护产权意志”[4]。

会计假设和原则是会计的基本理论内容,会计工作的基本理论是在四个基本假设和一系列基本原则的约束下进行的,目的是保证向用户提供的信息能帮助他们进行财务决策。

上述基本理论知识对产权的明晰和保护产权主体利益有着各自不同的功能;会计的核算,在于确定产权,使产权的权力转化为产权的利益;会计的假设和原则,在于使会计信息产生和使用上有相同的环境和约束。

这些基本理论知识采用课堂老师讲解的方式完成。

以上工作任务和基本理论知识安排在大一第一学期完成。注重知识和技能的传授。这种教学活动局限于“会计是会计”,按照“课程思政”的要求,应达到“学会计就是学做人”“爱会计就是爱自己”的教学境界,教师应在梳理课程学理的基础上,把课程中蕴含的“道”讲出来,传授给学生。

3 《会计学原理》课程中的“道”

3.1 《会计学原理》课程中的优秀传统文化和唯物史观

《会计学原理》是一门实践性很强的课程,在学校学到的知识和技能直接对应工作岗位的要求。学校的会计教育是一个完整的知识技能系统,知其然也要知其所以然,只有在实践中才能真正领会和掌握会计的要义和本质。因此,把课程的教学方法融入到深圳信息职业技术学院提倡的“知行合一”的校园文化中来,让学生理解“学思楼”“知行楼”等名字的出处。如《论语》中“学而时习之,不亦乐乎”“学而不思则罔,思而不学则殆”等,王阳明的“致良知”等[5],都可以成为我们教导学生的好素材,要立志、立大志,把个人的发展和时代的要求结合起来,顺势而为,不断成长。

《会计学原理》课程上用到的材料,有的来自于深圳本土企业,就可以结合深圳经济发展的成就,加深同学们对历史唯物主义的理解。深圳发展取得的巨大成就,是遵循了经济发展的自身规律,遵循了历史唯物主义的基本原则“物质第一性、意识第二性;物质决定意识、意识反作用于物质”、“生产力和生产关系的矛盾运动规律”,深圳的成功是马克思主义中国化的巨大成功,是中国共产党人遵循“实践是检验真理的唯一标准”理论的巨大成功,是历史唯物主义的体现。当前,中共中央国务院“关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见”更是彰显了“实事求是”“实践是检验真理的唯一标准”精神的伟大力量。在老师讲解的时候,把对中华传统文化和真理的爱移情于“会计”,照耀课堂,使同学们真实地感受到高大上的“思政”就在我们的生活里,就在我们的岗位上。理论是拿来用的,正确的理论。就能光耀自己的人生。

3.2 《会计学原理》课程中的唯物辩证法

会计工作不是单独存在的,它依附于企业的经济活动,会计对象的客观性使会计核算建立在唯物主义的基础之上。会计用“国际通用的商业语言”表述企业的经济活动,用到“会计科目”(语言单位)、“会计等式和借贷记账方法”(语法)和“上借下贷,左右错开”的表达方式(书写格式)。既然是语言,一定是传情达意的,因此,语言的对象就是企业所发生的经济业务(被会计界定为会计对象的经济业务),表达的是企业经济活动的全过程。会计语言对象分为两个层次,一是会计六大要素,二是会计科目。它们之间的关系,是“一”和“多”的关系。比如,资产,它是企业经济资源的总体概述,是抽象的,反映的是共性,是“一”。资产的具体内容,比如库存现金、银行存款、其他货币资金、应收账款、应收票据、原材料、在途物质等,是“多样性”。通过专业课的讲解,事物的普遍性和特殊性的辩证关系,共性与个性等哲学术语,在企业的经济活动中表现出来。各个会计科目在经济业务发生时,相互影响、相互制约、相互作用,到一个会计期终,按一定的格式统一到财务报表中,转化为会计信息,指导着下一个会计期的经济活动。老师在讲解会计知识时,如果静下心来,用心备课,会计里的“道”就出来了,可转化为显性的、看得明白的、容易理解的“思政”了。这些“道”对同学们发现问题、分析问题和解决问题的能力培养可起到很好的启发作用。

3.3 《会计学原理》课程中的会计等式是唯物辩证法的具体体现

唯物辩证法的三大基本规律:对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律,在会计的动态等式、静态等式以及扩展等式里,都能得到充分体现。

会计等式分为静态、动态和扩展会计等式。

静态会计等式 资产=负债+所有者权益 或资产=权益

动态会计等式 收入-费用=利润

扩展会计等式 资产=负债+所有者权益+收入-费用

就静态会计等式而言,资产总额和权益总额反映了会计主体某一特定时点的财务状况及产权的分布情况,揭示的是资产和权益恒等,等式两边是对立的,但又是统一的,企业所拥有的资产与负债和所有者权益之间表现为对同一资金的两个不同方面的权利:等式左边是企业拥有或控制的能给企业带来未来经济利益的经济资源,等式右边是债权人对债权的所有以及所有者对“剩余财产的索取权”。等式两端在权利上是对立的,但是他们又是统一的,统一在货币计量和经济业务记录的记账基础上,会计事项用人民币作为计量单位且假定币值不变,同时采用权责发生制记账。这一切都对立统一于企业的经济活动和权利关系中,有资产就有一定数额的负债和所有者权益;资产又是运动变化的,涉及资产和权益变动的经济业务的发生会伴随着收入费用的产生,动态会计等式也会发生变化,到期末,随着权利的兑现,又会引起会计等式中有关会计要素某些项目的增减变动,进入下一个会计期。如按会计假设的要求,企业是持续经营,只要没有反证,就认为是正常经营获得正常利润。我们如能自觉运用唯物辩证法的三大基本规律来理解会计等式,将深奥的哲学道理转为实际运用,对会计学的理解和人生价值的领悟,都能起到很好的教育作用。

3.4 《会计学原理》课程中借贷复式记账法蕴含的辩证法

借贷复式记账法,以“资产=负债+所有者权益”这一恒等式为理论依据,以“借”和“贷”作为记账符号,按照“有借必有贷,借贷必相等”的记账规则记录企业所发生的经济业务。它实际上反映的是会计语言如何表述企业所发生的经济业务。怎样表述呢?第一,辩证法的两点论作为我们表述的依据。任何会计主体要进行生产活动,必须有资本来源,来源有两个渠道:借钱和所有者自己投入。因此,企业的这些经济资源客观上又表现为企业资产和取得这些资产的来源;这是一个事物的两个方面,性质不同,相互依存,彼此联系,又统一于企业经济活动中。第二,表述的逻辑依据在于企业经济活动的时间和空间上。资本在运动中产生价值的增值,企业要追求利润最大化,就要使资本不断地运动。因此,辩证法关于事物联系和运动的观点要求企业的资本在空间上是相互联系、相互制约、相互作用的,在时间上是依序而行的。时间、空间的作用必然使事物的原有状态和性质发生变化,引起事物的运动,从而推动企业资金的循环和周转。《会计学原理》课程中的“道”也是人们前进的“道”,每个人都生活在时间、空间中,借助于辩证法,可以让我们拥有正确认知。

4 结语

《师说》在当下依然熠熠生辉。教育的本质是培养社会主义事业接班人。作为教师,“传道受业解惑”在中国特色社会主义建设的时代背景下,要与时俱进,不仅知识要升华为智慧,还要使“道”符合社会主义核心价值观,把教会学生会计知识和技能上升为教会学生“系好人生的第一颗扣子”,树立“学会计就是学做人”的教学境界。教师在教学过程中成就自己,学生在学习过程中成长自己。王国维在《人间词话》中说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路’‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’‘众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’。”[6]我们作为老师,应当志存高远,不能把教书只看成是一种谋生的职业、一份工作而已,更应该看成是为社会主义培养接班人的崇高事业。这样我们才能“不忘初心,牢记使命”,帮助学生成长。在教书的过程中,教师要持之以恒、克服困难,践行“课程思政”,传授时代需要的“道”。