宪法:开民主立法“先声”的立法实践

2019-10-10李蒙

本社记者 李蒙

>>视觉中国供图

习近平总书记指出,依法治国,首先是依宪治国;依法执政,关键是依宪执政。

宪法是一个国家的根本大法,新中国宪法除了1949年9月颁布的具有临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称《共同纲领》),一共有四部宪法,称为“五四宪法”“七五宪法”“七八宪法”和“八二宪法”。“八二宪法”在1982年制定后,又经过1988年、1993年、1999年、2004年和2018年五次修订,形成了52条修正案。2018年第五次修订后的“八二宪法”是现在施行的宪法。

从《共同纲领》的制定开始,新中国宪法的制定过程虽然有“七五宪法”“七八宪法”走过的一段弯路,总体说来是个民主立法、科学立法和随着时代发展不断完善的过程,是党的领导、人民当家做主和依法治国不断完善的过程,也是这三者之间的关系如何有机统一的不断完善过程。

“五四宪法”:1.5亿人参与讨论

1952年年底,我国经济建设水平从战乱中基本得到恢复并快速增长,开始了第一个五年计划并系统地实行国家的社会主义工业化和对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,召开全国人民代表大会并制定宪法的条件已经成熟。1952年12月24日,在第一届全国政协常委会第四十三次会议上,周恩来代表中国共产党提议起草宪法,政协通过了这一提议。1953年1月13日,中央人民政府委员会第二十次会议决定由毛泽东等三十余人组成宪法起草委员会。

1953年年底,毛泽东带领中共中央宪法初稿领导小组核心起草小组成员胡乔木和田家英等人南下杭州,在北山路84号大院30号楼里,用77个日夜完成了新中国第一部宪法草案初稿。

初稿的每一条都送到北京经中央政治局反复讨论修改过。1954年3月9日初稿完成后,又征询非中共党员的宪法起草委员会委员的意见,形成了3月下旬召开的宪法起草委员会第一次全体会议的宪法草案(初稿)。1954年3月23日到6月11日,宪法起草委员会召开了7次全体会议,讨论修改完善宪法草案(初稿)。

6月14日,中央人民政府委员会决定,向全民公布《中华人民共和国宪法》(草案),征求全国人民意见。草案一经公布,得到广泛的学习、宣传和讨论,全民参加讨论的有1.5亿人。同时,各省、市、县和一部分乡、镇还普遍召开人民代表大会会议,讨论宪法草案。

从6月15日至9月10日,在历时近三个月的讨论中,全国人民对宪法草案提出修改补充意见,经整理后共计118万多条,宪法起草委员会进行了归纳分类,刊印成16册《全民讨论意见汇编》。宪法修改小组根据讨论意见对宪法草案进行了修改完善。9月9日,中央人民政府委员会会议讨论通过了宪法草案,并决定提交全国人民代表大会审议通过。

“五四宪法”是一部向全民公开草案进行讨论的宪法,其立法过程的民主程度,在人类宪法史上也是不多见的。

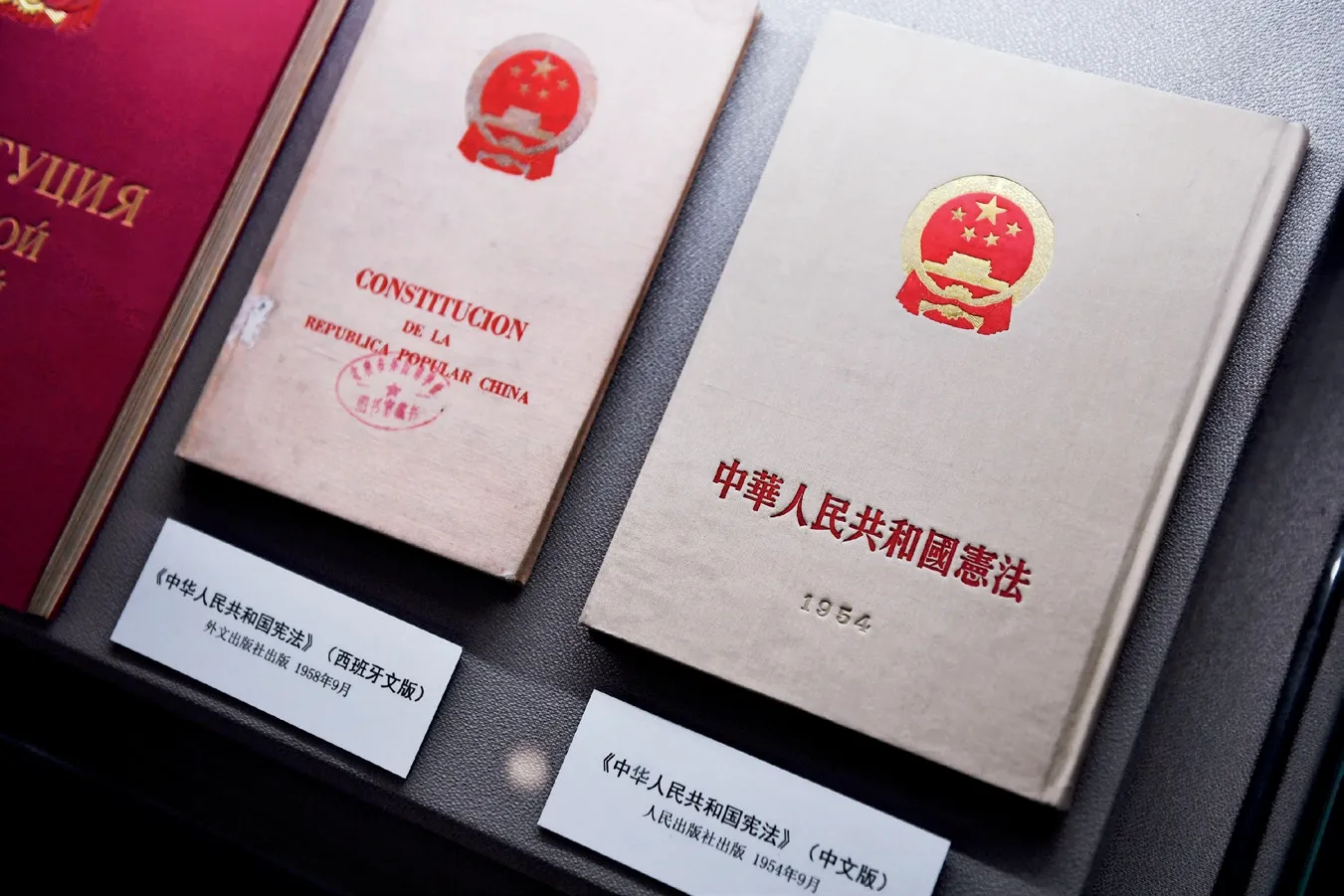

>>这是“五四宪法”历史资料陈列馆北山街馆区展出的“五四宪法”中文版和西班牙文版。1953年12月,毛泽东率宪法起草小组成员乘专列离京来杭,在西湖边用了77个日夜写就新中国第一部宪法草案初稿。 中国全球图片总汇供图

由1226名代表组成的我国第一届全国人民代表大会于1954年9月15日至28日举行了第一次会议。9月20日下午,出席会议的1197名代表以无记名投票方式全票通过了宪法。

“五四宪法”分为序言、总纲、国家机构、公民的基本权利和义务以及国旗、国徽、首都等五部分,共106条。

“五四宪法”是新中国诞生后的第一部宪法,将党领导人民赢得政权后实行的各项基本制度确定了下来,国家政权各机构按照宪法的规定有效组织并运行,广泛规定了公民的权利和义务,有效地保障了我国社会形态的长期健康发展,社会主义建设事业更加蒸蒸日上。

“八二宪法”:借鉴参考35个国家宪法

“五四宪法”的实施过程经历过坎坷。

从1957年“反右”开始,宪法的一些规定没有得到有效实施。特别是1966年“文化大革命”开始后,民主法治建设和社会秩序遭到严重破坏,宪法的很多规定被束之高阁。1975年1月第四届全国人民代表大会通过的“七五宪法”,是在“文革”期间制定的,带有很深的“左”的烙印,同“五四宪法”比是明显的倒退。1978年2月第五届全国人民代表大会第一次会议通过的“七八宪法”,由于受当时历史条件的限制,还没有完全彻底纠正“文革”时期各项“左”的路线方针政策,保留了很多“文革”时期的错误论断,很快就不能适应我国经济社会发展变化的形势需要。

随着“拨乱反正”的不断深入和党的十一届三中全会的召开,对宪法的修改再次成为国家政治生活的迫切需要。1980年8月30日,中共中央向五届全国人大第三次会议主席团提出关于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议。9月10日,全国人大通过决议,决定修改宪法,并成立了以叶剑英为主任委员,以宋庆龄、彭真为副主任委员的宪法修改委员会。

从1980年9月宪法修改委员会正式成立,到1982年12月4日五届全国人大第五次会议通过1982年宪法,历时两年零三个月,可以分为三个阶段:第一阶段是提出宪法修改草案(1980年9月至1982年4月);第二阶段是全民讨论(1982年5月至8月);第三阶段是全国人大会议审议通过(1982年11月26日至12月4日)。

“八二宪法”是高度民主的基础上高度集中的产物。据彭真同志秘书杨景宇回忆,宪法修改委员会秘书处当时做了三件事:一是认真学习、研究党的十一届三中全会、六中全会决议和十二大文件,领会、掌握党对历史经验的总结和党在历史新时期的路线方针政策。二是广泛征求意见,首先把“五四宪法”和“七八宪法”发给各部门、各地方、各方面,请他们对这两部宪法哪些留、哪些删、哪些改、哪些加,提出意见;与此同时,邀请各方面的人士,包括中央国家机关和民主党派、人民团体的负责人和专家,开了13次座谈会,听取意见。三是收集、研究35个国家的宪法,还有国民党的中华民国宪法,用以参考、借鉴。到1982年2月27日,形成了一个交付宪法修改委员会审议的宪法修改草案讨论稿。

从讨论稿形成到全国人大会议通过宪法,十个月中经过宪法修改委员会四次会议审议,四个月的全民讨论,全国人大会议审议,充分发扬民主,反复进行协商,最后形成共识。其中,第二次会议开了九天,经过对讨论稿逐章逐节逐条审议,作了较大修改:讨论稿共140条,有83条作了修改;序言共11段,修改了10段,增写了一段。第三次会议开了九天,对修改后的讨论稿边审议边修改,形成提交全民讨论的修改草案。根据全民讨论提出的意见,第四次会议开了五天,对修改草案又修改、补充了近百处。

经过五届全国人大第五次会议分团分组审议,对正式的修改草案再次修改,涉及19条。12月4日,大会全体会议采取无记名投票方式,通过新宪法。当天,参加投票的全国人大代表3040人,赞成的3037票,弃权的3票。

>>1982年12月4日,第五届全国人大第五次会议通过并公布施行新的《中华人民共和国宪法》。这是新中国成立以来的第四部宪法。这是出席五届人大五次会议的代表投票表决。 中国全球图片总汇供图

“八二宪法”从起草、修改到通过,始终是在中共中央领导下进行的。向全国人大提出对“七八宪法”作比较系统修改的,是中共中央。中央政治局和书记处的全体同志都参加了宪法修改委员会。党的十一届三中全会、六中全会和十二大精神得到全国人民拥护,为修改“七八宪法”提供了重要依据。党中央自始至终对宪法修改工作给予高度重视,中央政治局和书记处专门讨论过八次,修改草案每一稿都是中央原则同意的。

党中央在强调加强领导的同时,始终注意强调改善党的领导。在全国人大会议通过以前,广泛征求意见,充分发扬民主,结果不但没有否定党的意见,反而补充和完善了党的意见。“八二宪法”第五条中有一句话“一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究”,就是在全国人大会议审议过程中由解放军代表团刘志坚代表提出来的,得到普遍赞同,最后增写的。

同五四宪法相比,“八二宪法”有几个鲜明的特点。一是把“坚持党的领导”等四项基本原则写入宪法,四项基本原则成为“八二宪法”的总的指导思想。二是切实推进民主,确定把人大代表直接选举由乡级扩大到县级,实行差额选举。三是进一步扩大了公民基本权利,把“公民的基本权利和义务”一章移到“总纲”后面和“国家机构”前面,从“五四宪法”的19条增加到24条。四是强化了社会主义法制的内容,规定全国人大常委会有权制定法律,国务院可以制定行政法规,地方人大可以制定地方性法规等;还规定全国人大及其常委会监督宪法的实施。

2018年3月11日,十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第三次全体会议。 中国全球图片总汇供图

2018年3月11日,十三届全国人大一次会议全体会议上,代表投票表决宪法修正案草案。 中国全球图片总汇供图

“八二宪法”科学地回答了党与国家政权的关系,正如彭真同志所指出的:党的领导是政治思想领导,法律是党的主张和人民意志的统一,党本身也必须在宪法和法律的范围内活动。习近平总书记在2014年9月5日庆祝全国人大成立60周年大会讲话中指出,要不断加强和改善党的领导,善于使党的主张通过法定程序成为国家意志,善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员,善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导,善于运用民主集中制原则维护党和国家权威、维护全党全国团结统一。

宪法修正案:中央全会曾开会专门讨论

“八二宪法”制定之后一直施行到现在,确立了我国各族人民的共同意志和根本利益,成为改革开放时期党和国家的中心工作、基本原则、重大方针、重要政策在国家法制上的最高体现,确保了我国国家政治经济生活大局的长期稳定,具有重大而深远的意义。

“八二宪法”通过后,又经过1988年、1993年、1999年、2004年和2018年五次修订,形成了52条修正案。前四次修订的主要内容,包括将邓小平理论,“三个代表”重要思想,社会主义初级阶段,中国特色社会主义道路,发展社会主义市场经济,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,包括劳动者、建设者和爱国者在内的广泛爱国统一战线等写入宪法;将依法治国、建设社会主义法治国家,将国家尊重和保障人权等写入宪法。

这五次宪法修订尤其是2018年的第五次修订,为在国家政治和社会生活中贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想提供了宪法保障;为全面贯彻实施宪法确立的国家根本任务、发展道路、奋斗目标提供了宪法保障;为确保党的长期执政和国家长治久安提供了宪法保障;为进一步全面推进依法治国提供了宪法保障;为支持和健全人民当家做主提供了宪法保障。

2017年9月29日,习近平总书记主持召开中央政治局会议,决定再次启动宪法修改工作,成立宪法修改小组。从宪法修改工作启动之初,习近平总书记就明确要求,必须贯彻科学立法、民主立法、依法立法的要求,充分发扬民主,广泛凝聚共识。

2017年11月13日,党中央发出征求对修改宪法部分内容意见的通知,请各地区各部门各方面在精心组织讨论、广泛听取意见的基础上提出宪法修改建议。起草和完善期间,习近平总书记多次主持中央政治局常委会会议、中央政治局会议,审议草案稿,为下一阶段工作提出要求、指明方向。

首轮征求意见,各地区各部门和党外人士共提出2639条修改意见。12月12日,中共中央办公厅发出通知,就党中央修宪建议草案稿下发党内一定范围征求意见。各地区各部门各方面反馈书面报告118份,共提出修改意见230条。

12月15日,习近平总书记主持召开党外人士座谈会,当面听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。党外人士提交了书面发言稿10份。座谈会上,习近平总书记强调,宪法是人民的宪法,宪法修改要广察民情、广纳民意、广聚民智,充分体现人民的意志。

宪法修改小组举行13次工作班子会议、4次全体会议,对各方面意见和建议汇总梳理、逐一研究。习近平总书记专门要求,对于没有吸收到党中央修宪建议里的意见,要一一作出研究。

从各方面提出的数千条建议,到党中央的21条修宪建议,党中央慎之又慎,坚持对宪法作部分修改、不作大改,确保宪法的连续性、稳定性、权威性。习近平总书记强调,宪法修改既要顺应党和人民事业发展要求,又要遵循宪法法律发展规律。坚持不作大改,体现出党中央对宪法的尊重,是坚持依宪执政、依宪治国的题中应有之义。

2018年1月2日至3日,根据党中央安排,时任全国人大常委会委员长、宪法修改小组组长张德江主持召开4场座谈会,分别听取中央和国家机关有关部门党委(党组)负责同志、智库和专家学者、各省区市人大常委会党组负责同志对党中央修宪建议草案稿的意见和建议。与会同志提交书面材料52份。

1月18日至19日,党的十九届二中全会期间,党中央修宪建议草案在充分吸收与会同志的意见和建议,并作进一步修改完善后获得通过。

用一次中央全会专门讨论宪法修改问题,这在我们党的历史上还是第一次,充分表明以习近平同志为核心的党中央对宪法修改的高度重视,对依法治国、依宪治国的高度重视。

1月26日,中共中央向全国人大常委会提出《中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议》。

1月29日至30日,十二届全国人大常委会召开第三十二次会议,中共中央政治局常委、宪法修改小组副组长栗战书受中共中央委托,就党中央修宪建议向常委会作了说明。会议讨论了党中央修宪建议,全票通过了全国人大常委会关于提请审议宪法修正案草案的议案和宪法修正案草案,决定提请十三届全国人大一次会议审议。

2018年3月5日上午,受十二届全国人大常委会委托,时任十二届全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨向大会作关于宪法修正案草案的说明。

出席十二届全国人大常委会第三十二次会议的全体代表和出席全国政协十三届一次会议的全国政协委员,都围绕宪法修正案草案展开了热烈讨论。大家一致表示,坚决拥护党中央关于宪法修改的决策部署,一致赞同党中央确定的这次宪法修改的总体要求、原则和修正案草案的各项内容,一致认为修正案草案已经成熟,建议本次会议审议通过。有些代表也提出了一些修改意见,对每一条意见和建议,大会秘书处都作了认真研究并给出回应。

2018年3月11日下午3时许,近3000名全国人大代表表决通过了宪法修正案。

新中国成立70年尤其是改革开放40年,取得了举世瞩目的伟大成就。我国人均国民总收入从1978年的200美元提高到2017年的8690美元,消除贫困已经成为即将于2021年完成的“两个一百年目标”的第一个。我国建立了世界上规模最大、覆盖人口最多的社会保障体系,养老、失业、医疗等保险制度基本覆盖绝大多数人口。公民受教育权和文化权的保障也得到极大提升。这些,都与新中国宪法确立的人民当家做主的主体地位息息相关。

抚今追昔,我们愈加感到,我国宪法的发展史其实就是党领导人民艰苦奋斗积累正反两方面经验的历史,也是对党和人民创造的伟大成就和宝贵经验的及时确认。党在领导人民制定宪法的过程中,不断扩大人民民主,对公民的自由和权利作出了越来越充分明确的规定,一步步确立了依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略。

相关链接:

1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议表决通过《中国人民政治协商会议共同纲领》,具有临时宪法的作用。

1954年9月20日,第一届全国人民代表大会第一次会议表决通过第一部《中华人民共和国宪法》,被称为“五四宪法”。

1975年1月17日,第四届全国人民代表大会第一次会议表决通过第二部《中华人民共和国宪法》,被称为“七五宪法”。

1978年3月5日,第五届全国人民代表大会第一次会议表决通过第三部《中华人民共和国宪法》,被称为“七八宪法”。

1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议表决通过第四部《中华人民共和国宪法》,被称为“八二宪法”。

1988年4月12日,第七届全国人民代表大会第一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》,即第一次修宪。

1993年3月29日,第八届全国人民代表大会第一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》,即第二次修宪。

1999年3月15日,第九届全国人民代表大会第二次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》,即第三次修宪。

2004年3月14日,第十届全国人民代表大会第二次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》,即第四次修宪。

2018年3月11日,第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》,即第五次修宪。