丧葬习俗中关于厚葬与薄葬的演化分析

2019-10-09张丽丽北京社会管理职业学院

■张丽丽/北京社会管理职业学院

丧葬活动是古老的社会活动之一。丧葬活动的稳定性形成了特有的丧葬习俗,制约丧葬习俗的条件有自然条件、科学技术水平、社会形态以及各民族精神文化发展水平等。丧葬习俗经由最初的建立之后,一直体现出比较稳定的传承性。我们将丧葬习俗大致分成两种,一种是薄葬,一种是厚葬。

演化又称进化,在生物学中是指族群里的遗传性状在世代之间的变化。丧葬习俗的演化过程是这样一种过程:长期的静态停滞过程被短期的、快速的思想变革所打破。系统中的变迁很可能是从一个大的外在冲击开始,这种外在冲击引发了内在变化,这种变化是积累性的或新的,而不是连续地、逐步地发生的” 。我国丧葬习俗是在厚葬与薄葬之间不断发生着演化与变迁。

一、厚葬与薄葬的历史演化

(一)古代厚葬与薄葬

原始社会时期,开始没有处理遗体的习惯。自产生了灵魂不死的观念以后,就有了埋葬亲人的习俗。唐杜氏《通典》说太古时代凶礼中规定“古之葬者,厚衣之以薪葬之中野,不封不树,丧期无数,后世圣人易之棺椁”。夏商周三代时期,殡葬礼仪已向系统化、程序化的方向发展,当时厚葬之风和迷信活动盛行。春秋战国时期,在《墨子·节葬下》中有如下记载:“王公大人有丧者,曰棺椁必重,葬埋必厚,衣衾必多,文绣必繁,丘陇必巨。”厚葬之风已经非常盛行。

春秋以后,诸侯王都按照自己的喜好而大搞隆丧厚葬,百姓也追随这一潮流。到了战国时期,隆丧厚葬习俗仍然盛行,“陵墓”就是这一时期的产物。秦始皇统一中国后,也开始大修陵墓。秦汉时期的殡葬礼仪进一步趋于隆重化。但西汉时期,文帝开始推行“简丧薄葬”。随着经济发展,武帝时期已经开始了奢侈的丧葬之风。此后,隆丧厚葬之风又开始盛行。东汉初期,光武帝一直提倡简约丧葬,而后,随着经济发展,又开始了隆丧厚葬。

魏晋南北朝三国时期帝王及贵戚也都崇尚简约的殡葬仪式。唐代殡葬礼仪在参照周礼的基础上更加系统化、程序化。死者从断气到殡葬、奠基完毕,共有六十六道仪式,繁文缛节,不一而足。

宋朝时期,政府为了整饬礼仪,敦厚风俗,曾多次颁发新的殡葬仪注,严立禁约,其中影响最大的当推《政和礼》。当时官员都能守简丧薄葬的规定,但地方上的隆丧厚葬依旧相当严重。

明、清两代的殡葬礼仪,主要依据《仪礼·士丧礼》,另外参考了《朱子家礼》,形成一套隆重而繁琐的殡葬礼仪,而且当时加上风水观念的厚葬仪式相当泛滥。清代民间的风水说以及隆丧厚葬也相当严重,不到50年间,政府曾连下两诏出面予以纠正。

因此,古代丧葬活动中厚葬与薄葬之风一直处于交替的状态。一般朝代初期,经历过动荡的百姓由于经济原因会因为政府的倡导而选择薄葬,但随着经济条件的好转,一般都会逐渐演化为厚葬。官方丧葬更是由于国家礼典的法律制度从来都是厚葬,对丧葬活动规模、服饰、守孝等具体程序都做了详细规定。

总体而言,古代丧葬中厚葬是一直存在的趋势,薄葬只与社会经济环境相关,从官方到民间,厚葬行为成了传统丧葬的主流。

(二) 建国后的厚葬与薄葬

建国后,殡葬改革事业就是为改变传统遗留下来的厚葬风气而进行的。殡葬改革是一项长期的移风易俗的社会改革任务;每一次有关丧葬文件的颁布,都是针对民间习俗中的厚葬风气的纠正与改革。

二、丧葬习俗中的厚葬与薄葬文化变迁

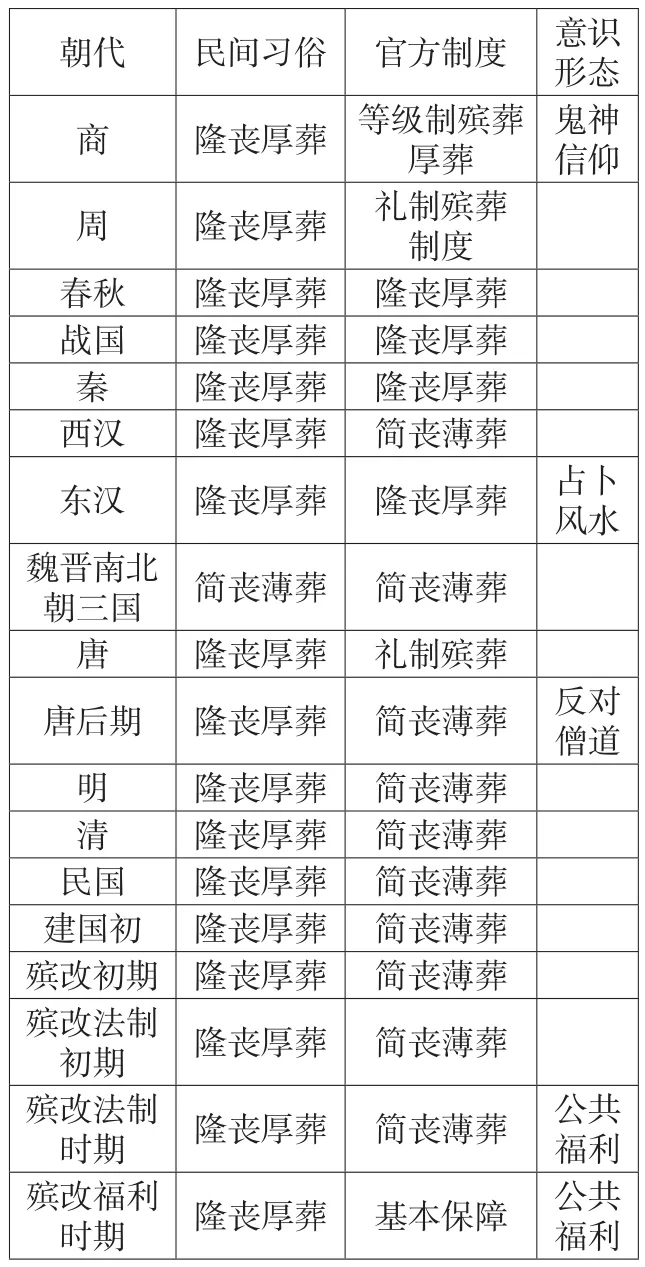

殡葬习俗形成的殡葬文化,是社会文化的基因之一。制约丧葬习俗的条件有自然条件、科学技术水平、社会形态以及各民族精神文化发展水平等。殡葬习俗的生成有其社会功能,也有人对自然天生的敬畏,但社会功能居于首位。在社会功能之外,我们将殡葬习俗大致分成两种,一种是薄葬,一种是厚葬。薄葬与厚葬并非根据个人花费程度来看,而是指投入到丧葬花费的具体的物质消耗。从上文分析中,我们可以得出表1:

表1 历代民间与官方的厚葬与薄葬Tab. 1 Honorable and Plain Burials of Folk and Official Ages

由表1中,我们可以看出,作为传统的民间丧葬习俗,更容易向厚葬隆丧的方向发展。官方自身隆丧厚葬,但提倡民间简丧薄葬,民间却一直向隆丧厚葬发展,这种矛盾贯穿了整个历史。

中国社会的厚葬风气由来已久,且长盛不衰,其原因非常复杂。物质方面,厚葬与当时社会生产力的发展,人们的生活水平提高有关。人们只有在有了剩余产品的前提下,厚葬才能成为可能。精神层面,大致有如下几个方面的原因:

民间丧葬习俗向厚葬发展主要受到传统丧葬文化的影响,首先,传统丧葬仪式受儒家思想的影响,孝道贯穿其中,其中的繁文缛节彰显了自身的孝道;其次,对于生死观的认知局限,而社会生产力的发展与对死亡的认知的不匹配,对未知世界的恐惧直接造成了厚葬的丧葬习俗;三是历代统治者对于自身等级制的进行隆丧厚葬的引导示范,成为民间大众模仿学习的榜样;无论哪种影响,丧葬文化中的隆丧厚葬都是伴随着社会发展到一定阶段后的自然选择。个人的生死观念与对往生世界的未知等因素造成了对于厚葬的诉求几乎从未改变,那么政府在倡导薄葬的同时必然会与原本的丧葬习俗产生博弈并演化成各种形式。

三、建国后厚葬与薄葬演化分析

作为建国后的殡葬制度,火葬制度是对以往明清以来形成的传统土葬殡葬制度的一次革命,主要的目的也是降低作为殡葬非正式制度存在造成的社会财富损失。因此,我们将火葬与土葬的关系与厚葬与薄葬的形式对应起来。建国后的官方殡葬制度导致着殡葬领域习俗发生变化,而习俗的变化决定着有限理性的民间群众的策略选择,或者说行为选择。博弈主体的策略选择是博弈主体接受意愿和接受能力的行为体现。

(一) 殡葬改革倡导阶段的习俗演化

殡葬改革的倡导阶段,在时间起止上大约从新中国成立到1978年的计划经济时期,为节约民间承办丧事成本,减轻百姓负担,国家开始了殡葬改革之路。为推行从遗体土葬到火化的丧葬新风尚,由政府出资兴办并经营殡葬设施是该时期的重要特征之一。破除迷信,改革旧的丧葬习俗,降低了百姓承办丧事的负担。

总之,殡葬改革初期,社会厚殡厚葬风气盛行,给民间造成了极大的财富损失,许多人因为丧事而变得倾家荡产,政府倡导火化,配置殡仪馆以及管理遗留公墓,亲力亲为,虽然政府有成本付出,但破除了封建陋习,极大了降低了民间丧事承办主体的殡葬活动费用。殡葬习俗的演变开始向薄葬方向进行。

(二) 殡葬改革法制中期阶段习俗演化

这一时期的市场化程度不断加深,国民经济持续发展,经济的发展以及传统的丧葬习俗促使民间对大墓、豪华墓的追求开始盛。 1983年12月,中共中央办公厅转发了民政部给中共中央《关于共产党员应简办丧事、带头实行火葬的报告》,以推动全国的殡葬改革。一系列文件施行迅速扭转了火化率低、旧丧俗回潮的局面。这是这个时期的第一次厚葬与薄葬的博弈。

(三) 殡葬改革当前阶段习俗演化

2009年民政部发布了《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》中指出殡葬改革的意义在于节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担。2012年修正了《殡葬管理条例》,指出殡葬改革方针是积极地、有步骤地实行火葬,改革土葬,节约殡葬用地,革除丧葬陋俗,提倡文明节俭办丧事。2016年民政部发布了《关于推行节地生态安葬的指导意见》, 2018年民政部中央文明办等十八部委联合发布了《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》。这些文件的发布,标志着丧葬习俗开始从厚葬到薄葬的演变。

在丧葬习俗演化过程中,这些阶段呈现出一个共同的特点:民间对于厚葬的传统习俗力量会在经济发展时期展现出惊人的“谈判力量”。丧葬习俗中厚葬与薄葬的演化过程,也是民间习俗的厚葬力量与官方倡导的薄葬风气的博弈过程。

四、丧葬习俗中的厚葬与薄葬的博弈演化

演化是一个历史过程,是一连串事件的结果。演化博弈论假定演化是由于种群内部的自然选择决定的。厚葬是民间千百年来形成的文化传统,我国历史的厚葬与薄葬的行为交替从来没有停止过,只要经济发展到一定程度,社会安定,厚葬就会成为不变的需求。

我国丧葬活动初始民间主体的行为是历史的传统的丧葬方式,政府为了推行薄葬,开始倡导火葬,一部分人开始接受这种观念,火葬的理念与传统观念行为达到一种暂态稳定,厚葬的习俗行为又开始向葬事蔓延。民间丧葬习俗演化的方向又开始向薄葬转变。殡葬改革过程中,官方对民间丧葬的干预逐渐常态化,其中的厚葬与薄葬的博弈也逐渐常态化。

五、结语

本文开始分析了中国古代、近代、现代的殡葬制度演化,主要是其中厚葬与薄葬制度的演化,分析了其中厚葬与薄葬文化变迁的规律,接着对新中国成立后殡葬改革的不同阶段的丧葬习俗演化演化。最后得出结论,厚葬与薄葬的演化取决于当时的社会经济条件与政治背景,且厚葬的趋势是一直存在,官方如果倡导薄葬,与民间的厚葬的趋势必然存在博弈行为。