某化工区新建水质监测井及其基础环境污染评价

2019-09-28吴烨

吴烨

摘 要:为了解某化工区地下水基础环境质量状况,在其周边区域范围内新建水质监测井,开展污染评价工作。针对不同岩性的目的含水层,采取螺纹钻头或鱼尾钻头两种方式进行扩孔成井。水样检测结果表明,化工区17口地下水质监测井综合指标评价结果均为Ⅴ类,说明该园区潜水地下水受到了一定程度的工业污染和生活污染。

关键词:化工区;水质监测井;基础环境;污染评价

中图分类号:X824 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2019)08-0099-04

1前言

采集某化工区的水样进行测试分析,开展地下水基础环境污染评价,不仅有助于掌握地下水污染状况、控制地下水污染源的影响并遏制地下水水质恶化趋势,而且也为浅部水土环境的污染监测、污染评价与风险评估、水土环境的修复治理奠定坚实的基础。

2监测井建设

2.1点位布设

化工区呈斜长型分布,本次新建17口水质监测井,位置分布图详见图1。

2.2监测井建设

选用GXY-1型岩心钻机及相关附件设备进行施工。

2.2.1地质钻探

(1)钻进。埋设护孔管,管底落在有一定强度的土层上,管外用粘土填实,管口不高出地面。采用钻机设备泥浆护壁钻进,且全孔取心钻进至终孔。

(2)取心(样)。取心率要求:粘性土不小于90%,砂层不小于70%。砂层中使用无泵干钻、粘土层采用小泵量回转钻进取心方法。

(3)地质编录。取心后及时编录描述并拍照,绘制钻孔柱状图,作为成井结构的地质依据。

2.2.2监测井施工

(1)封孔(底)。若監测井的成井深度与取心深度不同时,则采用粘土球封底。

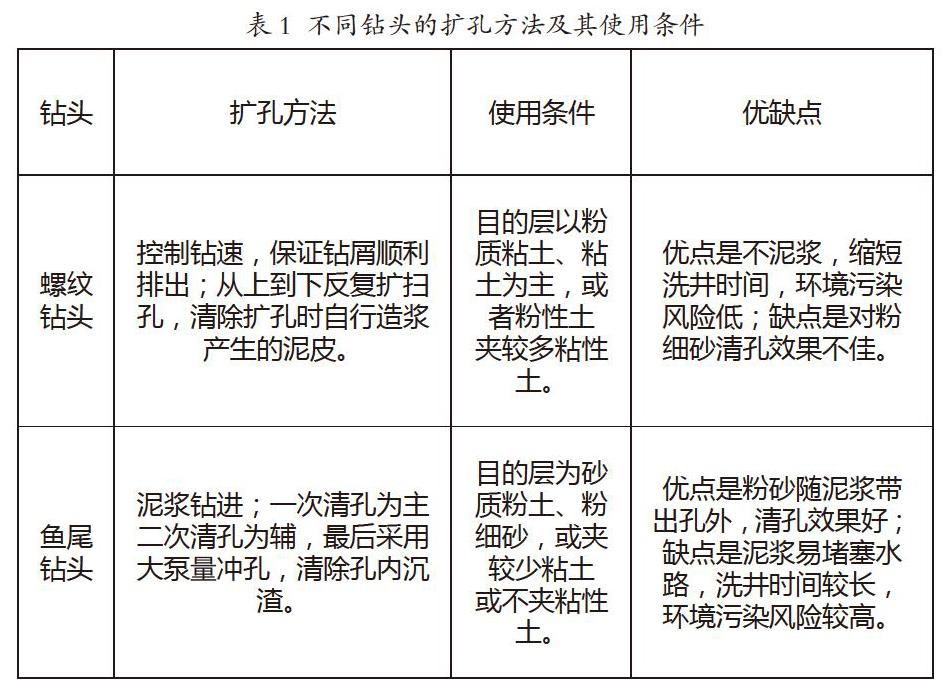

(2)扩扫孔。选用螺纹和鱼尾钻头两种钻头进行扩孔成井,使用条件及扩孔方法见下表1。

钻头 控制钻速,保证钻屑顺利排出;从上到下反复扩扫孔,清除扩孔时自行造浆产生的泥皮。 目的层以粉质粘土、粘土为主,或者粉性土夹较多粘性土。 优点是不泥浆,缩短洗井时间,环境污染风险低;缺点是对粉细砂清孔效果不佳。

鱼尾

钻头 泥浆钻进;一次清孔为主二次清孔为辅,最后采用大泵量冲孔,清除孔内沉渣。 目的层为砂质粉土、粉细砂,或夹较少粘土或不夹粘性土。 优点是粉砂随泥浆带出孔外,清孔效果好;缺点是泥浆易堵塞水路,洗井时间较长,环境污染风险较高。

(3)下管。采用Φ219mm无缝钢管,滤水管为与井管同径的钢管骨架缠铜丝结构。

(4)二次调浆清孔(仅适用鱼尾钻头扩孔)。下入带活塞的钻杆至滤水管底部以上1m处,泵送清水进行二次清孔。

(5)投砾、止水。根据含水层砂颗粒级配情况,采用5#天然石英砂作为回填材料。选用直径Φ3~5cm的粘土球止水,粘土球则是由膨润土制作并风干。止水段以上至地表,必须全部采用粘土球封填,井口周围地面应固结密实。

(6)洗井。泵入清水洗井,同时用通水活塞在滤水管部位上下反复抽拉,疏通水路,返水变清后换干活塞继续洗井,最后用微型自吸泵洗井,直至水清砂净、水路畅通。

2.2.3抽水试验

(1)抽水试验要求:①洗井结束后每小时观测一次,当水位变幅小于2cm,且水位没有出现持续上升或下降趋势达4小时以上时,方可视为静止水位。②抽水按1、2、3、4、6、8、10、15、20、30、40、50、60、80、100、120分钟时间间隔各观测一次动水位。以后每30分钟观测一次。每2小时观测水温、气温。动水位变幅小于5cm,且水位无明显升降趋势16小时后结束抽水。选择一定体积的盛水容器,记录盛水容器灌满所需的时间,反复进行3次,计算其平均值,平均值可认为该井的出水量。③停抽后,同动水位观测频次,至水位稳定4小时为止。

(2)抽水试验及水文地质参数统计结果。本次化工区内17口监测井井深介于6.00~13.00 m,含水层岩性以灰色粘质粉土、灰色砂质粉土为主,静水位埋深1.10~2.90m,水位降深1.94~5.90m,单井出水量为0.010~0.58 m3/h,富水性为0.16~12.01 m3/d,单位涌水量为0.004~0.30 m3/h·m。潜水含水层渗透系数为0.08~1.51 m/d,影响半径5~16 m,水温10~12℃。

2.3监测井水样采集

利用底部进水的定深采样容器采集水样,采样时轻放轻提,不大幅扰动监测井内的水体。样瓶至少用采样水冲洗3次,全分析样按照测试项目的不同在现场添加不同的化学稳定剂,并贴上记录标签。

2.4监测项目

化工区17口潜水含水层监测井全分析测试项目为46项,包括:PH值、钾、钠、钙、镁、铵、总铁、亚铁、重碳酸盐、碳酸盐、氯、硫酸盐、氟、亚硝酸盐、硝酸盐、锌、锰、锶、锂、氰化物、酚类、高锰酸盐指数、总溶解固体、溴化物、碘化物、硼、偏硅酸、铝、总硬度、永久硬度、暂时硬度、负硬度、总碱度、钴、镍、砷、硒、汞、铅、镉、银、铍、总铬、铜、钼、钡。

地下水样品的检测依据国家相关标准要求进行。

3地下水质量评价

3.1地下水质量分类

《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》中指出,依据我国地下水质量状况和人体健康风险,参照生活饮用水、工业、农业等用水质量要求,依据各组分含量高低(PH除外),分为五类。

Ⅰ、Ⅱ类:适用于各种用途;Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水;Ⅳ类:适用于农业和部分工业用水,适当处理后可作为生活饮用水;Ⅴ类:不宜作生活饮用水,其他用水可根据使用目的选用。

3.2地下水质量评价方法

依据地下水质量标准(GB/T14848-2017),地下水质量评价方法分为单指标评价和综合评价两种。

(1)单指标评价。按指标值所在的指标限制区间确定地下水质量类别,不同地下水质量类别的指标限值相同时,从优不从劣;确定评价结果时从劣不从优,用各指标中评价等级最差指标的级别作为整个地下水样品的评价结果。

(2)综合评价。按单指标评价结果的最高类别确定,并指出最高类别的指标。

3.3评价结果

地下水中Ⅴ类水影响因子有总铁、钠、氯、溶解性总固体、总硬度、铵、硫酸盐、亚硝酸盐、锰和碘这10项组分,前五位占比分别为15.5%、14.5%、13.6%、11.8%和10.9%;Ⅳ类水的影响因子有高锰酸盐指数、锰、碘、溶解性总固体、铵、氯、氟、亚硝酸盐、总硬度和钠等10项组分,前四位占比达79.3%,分别为30.2%、20.8%、20.8%和7.5%;Ⅲ类水的影响因子有硼、钡、碘、氟、铵、砷、硫酸盐、总硬度、铅、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、钼这12项组分;Ⅱ类水的主要影响因子有铝、汞、镉、钼、氟、钡、镍、硫酸盐、亚硝酸根和总硬度这10项组分;除上述组分外,硝酸盐、钴、锌、氰化物、酚、硒、银、铍、总铬、铜和PH值均为Ⅰ类水。

17口地下水质监测井综合指标评价结果均为Ⅴ类。

4地下水污染评价

通过评价,可确定地下水污染范围和程度,找出主要污染因子,寻找污染源,查明污染原因,从而为制订地下水污染防治规划与控制污染的措施提供科学依据。

4.1地下水污染評价方法

地下水污染评价反映地下水受人类活动影响的污染程度,污染指数法是当前在地下水污染评价中最常用的评价方法。

式中:——k 水样第i个指标的污染指数;——k 水样第i个指标的实际测试结果;——k 水样第i个指标的背景值,无背景值的,则以《地下水质量标准》中的Ⅲ类指标限值作为参照值;——k 水样第i个指标在《地下水质量标准》中的Ⅲ类指标限值。

利用上式分别计算各水样点污染指数,并根据污染指数分级标准对照划分污染等级,得出各水样污染等级划分结果。如表2所示。

对单个指标污染评价完成并依次划分好等级后,各水样单个指标污染等级做比对,将其中污染等级最高的等级划分结果作为该水样的地下水污染综合评价结果。

4.2评价结果

化工区地下水无机组分单个指标污染指数评价详见表3和图2。

极重污染的影响因子有总铁、钠、氯、总溶解固体、铵、亚硝酸盐、锰、硫酸盐、总硬度、碘化物和铍这11项组分,前五项占比分别为13.9%、13.9%、13.1%、12.3%和9.8%;严重污染的影响因子有高锰酸盐指数、总硬度、总溶解固体、碘化物和氯这5项组分,该五项占比分别为42.9%、21.4%、14.3%、14.3% 和7.1%;较重污染的影响因子有高锰酸盐指数、碘化物、亚硝酸盐和硫酸盐这4项组分,该4位占比分别为54.5%、27.3%、9.1%和9.1%;中污染的影响因子有碘化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度和铍这5项组分,占比分别为33.3%、22.2%、22.2%、11.1%和11.1%;轻污染的影响因子有铵、硫酸盐和高锰酸盐指数这3项组分,其占比分别为33.3%、33.3%和33.3%。

除上述组分外,PH、硝酸盐、氟、氰化物、酚类、钴、镍、锌、硼酸、铝、砷、硒、汞、铅、镉、银、总铬、铜、钼、钡和锂均为未污染。

5结语

(1)化工区17口潜水地下水质监测井综合指标评价结果均为Ⅴ类,说明该园区潜水地下水受到了一定程度的工业污染和生活污染。

(2)针对地下水受到的工业污染和生活污染,应在重点地区增加地下水监测点位,结合污染源调查确定地下水污染来源和污染面积,切断污染源进入地下水的途径,防止地下水进一步受到污染。

(3)化工区地下水污染治理也应与区域水环境治理相结合,逐步改善基础环境质量状况。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布. GB/T14848-2017,地下水质量标准[S].2018.

[2]中华人民共和国卫生部中国国家标准化管理委员会.GB5749-2006,生活饮用水卫生标准[S].2007.

[3]国家环境保护总局国家质量监督检验检疫总局发布.GB3838-2002,地表水环境质量标准[S].2002.

[4]张磊,展漫军,杭静,王勇.典型化工园区地下水环境调查及评价[J].安徽农学通报.2015,21(18):87-89.

[5]国家环境保护部.HJ25.3-2014,污染场地风险评估技术导则[S].2014.

[6]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国建设部联合发布.GB50027-2001,供水水文地质勘察规范[S].2001.