秦皇岛29-2东隐蔽油气藏基本特征及油气富集条件

2019-09-27王德英杨传超杨海风王富民

王德英, 张 藜, 杨传超, 杨海风, 王富民

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

自美国石油地质学家Levorsen于20世纪60年代明确提出勘探与地层岩性变化、水动力和流体相关的隐蔽型圈闭(subtle trap)以来,全球各大石油公司便由早期的意外发现隐蔽油气藏转向主动寻找。随着隐蔽圈闭勘探不断有发现,隐蔽油气藏已成为全球油气储量重要增长点[1]。中国隐蔽油气藏的勘探研究30多年来取得了丰硕的成果,理论认识也有了显著提高,尤其是在渤海湾盆地,相关研究和勘探实践较为深入和系统[2],提出了以“断坡控砂”、“复式输导”和“相势控藏”为核心的隐蔽油气藏勘探理论和预测评价技术,有效指导了渤海湾盆地陆上探区隐蔽油气藏的勘探实践[3]。与陆上探区相比,渤海海域隐蔽油气藏领域的勘探起步于20世纪80年代,但受钻探成本高、资料基础薄弱、认识不足等诸多因素影响,虽历经近三十年的不断探索,却一直未获得理想发现[4]。近年来,渤海油田重点针对海域隐蔽油气藏的形成机制与预测技术进行系统攻关,形成了独特的渤海海域隐蔽油气藏勘探理论与配套技术,成功指导发现了渤中29-5、锦州20-2 北、秦皇岛29-2东等多个商业性构造-地层油气藏。其中秦皇岛29-2东油气藏是渤海油田首个古近系中深层亿吨级隐蔽油气藏,创造了渤海碎屑岩油层厚度之最和测试产能之最[5]。有关其形成条件与成藏模式亦引起广泛关注,如周心怀等[4]认为该油气藏成藏模式可分为走向斜坡地层型和近岸陡坡厚扇型两类,杨海风等[6]、田立新等[7]、牛成民等[8]详细研究了该油气藏内不同类型流体的特征与成因,张藜等[9]则重点研究了其储层特征与优质储层发育机理。但油气藏的形成是“生、储、盖、运、圈、保”六大要素合理匹配的结果,前期研究更多地是对秦皇岛29-2东隐蔽油气藏的形成条件和特色的某一方面进行的阐述或者是概要性的介绍,难以全面反映其综合成藏特点与富集的原因。鉴于此,笔者试图就该油气藏的基本成藏特征与油气富集的有利条件等进行探讨,以期更全面地展示这个亿吨级隐蔽油气藏的形成条件与富集机理,以对业界同仁有所启示与借鉴。

1 地质概况

秦南凹陷位于渤海海域西北部,呈近东西方向展布,面积约2 300 km2,南接石臼坨凸起、北邻秦南凸起、东西两侧分别与辽西低凸起和马头营凸起相邻(图1)[10-12]。该凹陷的构造演化与发育主要受控于秦南1号断层和秦南2号断层,可划分为西洼、中洼、东洼和东南洼等4个次级洼陷,其中东洼面积和埋深最大。秦皇岛29-2东油田即位于东南洼、石臼坨凸起北侧边界断层下降盘上,西侧紧邻秦皇岛29-2油田。已钻井揭示秦南凹陷东南洼地层发育完整,新生界揭示地层有:古近系沙河街组和东营组,新近系馆陶组和明化镇组,以及第四系平原组。勘探结果表明,油气在沙河街组、东营组、馆陶组和明化镇组均有分布,其中以沙河街组为主。秦皇岛29-2东隐蔽油气藏的主要含油气目的层段即为沙河街组第一段和第二段(分别简称“沙一段”和“沙二段”)。

2 油气藏基本特征

2.1 圈闭特征与油气藏类型

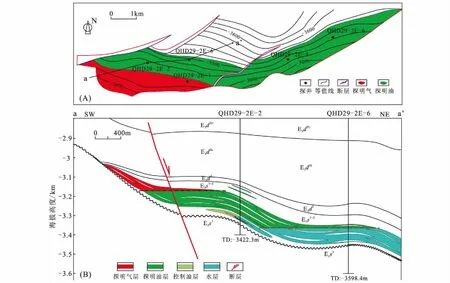

自中生代末期开始至古近纪,渤海湾盆地主要表现为区域性拉张背景下伸展断陷盆地的特征,研究区则发育了一系列近东西方向继承性发育的基底伸展断裂,并成为凹陷区和凸起区的重要边界[12]。而在两条倾向相同、同期活动的伸展断裂的叠覆区往往发育连接凸起和凹陷的构造转化带,且多表现为斜坡的形式。受这种斜坡型构造转换带的控制,地层自凹陷区向凸起区逐层超覆[12]。地层超覆线与两侧的近东西向边界大断层形成了大规模的构造-地层型圈闭。渐新世之后,受新构造运动的控制,研究区派生大量北东向次级断裂,其中少数断层可断至基底,将早期形成的构造-地层型圈闭切割分成东西两块[12]。其中西块圈闭面积7.5 km2,高点埋深2 980 m,闭合幅度420 m;东块圈闭面积4.5 km2,高点埋深2 860 m,闭合幅度500 m(图2-A)。对油气藏的解剖亦清晰显示,在圈闭西南部上倾方向,沉积体整体逐渐减薄并超覆于沙三段顶部不整合面之上,且表现为顶气底油下水的流体分布规律,为典型的构造-地层型油气藏(图2-B)。

图1 秦南凹陷区域位置图Fig.1 Tectonic framework and location of the Qinnan Sag(引自文献[11])

2.2 储层特征

2.2.1 储层岩性丰富

本区储集岩类型包括砂岩、含砾砂岩和砾岩为主的碎屑岩类以及碳酸盐和陆源碎屑混杂的混积岩类,局部见薄层生屑灰岩、白云岩等。依据胶结物和杂基成分及砾石成分,碎屑岩中砂岩类可进一步细化为砂岩(图3-A)、钙质砂岩和凝灰质砂岩,砾岩类可进一步细分为砾岩、钙质砾岩、凝灰质砾岩和玄武质砾岩[11];而混积岩依据碳酸盐和陆源碎屑含量不同可细分为碳酸盐主导混积岩类和陆源碎屑主导混积岩类[9],其中碎屑岩主导混积岩类中颗粒包括砾、砂砾、中粗砂(图3-B)及细砂等。颗粒成分主要为喷出岩碎屑,少量石英、长石、碳酸盐碎屑。而盆屑主要为生物碎屑、鲕粒等,白云石及高岭石填隙。碳酸盐主导混积岩中颗粒通常为鲕粒、生物碎屑及少量砂砾级的岩屑(图3-C),生物碎屑主要为软体螺碎屑[9],隐晶白云石和显微晶白云石填隙。生屑灰岩、白云岩中生物碎屑见介形虫和软体螺类(图3-D),局部保存完整外形。

2.2.2 储层物性特征

对研究区5口钻井沙一、沙二段共69个壁心实测物性数据的分析得出,该段储层整体表现为中-高孔、低-特低渗特征(图4)。沙一、沙二段孔隙度(q)最大值为31.5%,最小值为1.4%,平均值为14.7%;其中QHD29-2E-1/2/6井区孔隙度平均为19%,而QHD29-2E-4/5井区孔隙度平均为12.8%(图4-A)。渗透率(K)最大值为1 192.9×10-3μm2,最小值为0.01×10-3μm2,平均值为105.19×10-3μm2;其中QHD29-2E-1/2/6井区渗透率平均为324.76×10-3μm2,而QHD29-2E-4/5井区渗透率平均为34.61×10-3μm2(图4-B)。孔隙度和渗透率相关性差,线性相关系数r2仅为0.157 9。虽然整体渗透率不佳,但从QHD29-2E-4/5两口井测试来看,两口井均获得高产。其中QHD29-2E-4井通过酸化后获得日产千吨油当量的高产商业油气流[5],反映了易溶蚀生屑灰岩、生屑白云岩等碳酸盐岩占主导的碎屑颗粒的发育可能对高产油气层的发育起到了重要的建设性作用。

图2 秦皇岛29-2东构造沙一、沙二段油气藏特征Fig.2 Characteristics of E3s1+2 reservoirs in QHD29-2E(A)沙一、沙二段顶部含油面积图; (B)油气藏剖面图

图4 沙一、沙二段钻井实测物性分布图Fig.4 Distribution of the physical property based on the drilling data of the E3s1+2

2.2.3 储集空间类型

应用偏光显微镜、扫描电镜确定该区储集空间类型包括:原生孔隙和次生孔隙,其中原生孔隙主要由原生粒间孔和生物体腔孔组成,次生孔隙发育溶蚀孔和溶模孔。另外局部还发育裂缝、微裂隙,也具有一定的储集能力。

沉积期形成的原生粒间孔隙是最常见的具有经济意义的孔隙。该区沉积物粒度较粗,尤其是砾石等含陆源碎屑的鲕粒白云岩中砾质和砂质岩屑颗粒作为鲕心,且具隐晶及微细晶多期白云质包壳和衬垫,具备较好的抗压实能力,局部粒间孔隙发育,多为残余粒间孔,呈多边形和不规则状产出[9]。图5-A中,粒间残余孔隙被白云质表鲕颗粒包围,孔隙为三角形、条形和不规则形,多孤立存在,连通性较差。图5-B中可见生物螺碎屑外形完整,但内部被溶蚀形成生物体腔孔隙,孔隙空间较大,孤立存在,酸化破坏外形后将极大地扩展孔隙空间,具备极好的渗透能力。图5-C中石英及岩屑颗粒局部或完全溶蚀,形成颗粒溶孔和溶模孔,多孤立存在,但溶蚀较强时形成连片孔隙,对储集空间及连通性贡献较大。另外从孔隙度和渗透率相对较差的相关性也可看出裂缝对储层渗透率影响较大,除岩心中明显的裂缝发育外,薄片中也可见一定的裂隙,图5-D的泥质粉砂岩中裂缝宽度较大,宽度平均可达300 μm。

图5 混积岩储层显微特征Fig.5 Microscopic features of diamictite reservoir(A)白云质表鲕砾岩,原生粒间孔和粒内溶孔发育,孔隙形状为三角形、条形,QHD29-2E-4井,深度3 311.5 m,铸体薄片,单偏光; (B)生物碎屑白云岩,生物体腔孔,QHD29-2E-4井,深度3 311.5 m,铸体薄片,单偏光; (C)砂质表鲕粒白云岩,石英及岩屑颗粒局部或完全溶蚀,形成颗粒溶孔和溶模孔,QHD29-2E-5井,深度3 377.05 m,铸体薄片,单偏光; (D)泥质粉砂岩,裂缝发育,宽度约300 μm, QHD29-2E-2井,深度3 331.5 m,铸体薄片,单偏光

2.3 流体特征与温压条件

秦皇岛29-2东油气藏为带凝析气顶的油藏。分析资料显示,凝析气为CO2体积分数相对较高的湿气,CO2体积分数(φ)为8.31%,CH4体积分数为77.94%,重烃(∑C2+)体积分数为12.77%;原油溶解气CO2含量明显偏低,CO2体积分数为1.80%~6.45%,CH4体积分数为75.84%~82.53%,重烃(∑C2+)体积分数为14.85%~18.16%(表1)。

20℃时正常原油密度(ρ)为0.831~0.872 g/cm3,50℃时原油黏度(η)为3.60~15.76 mPa·s,含硫量(质量分数:w)为0.054%~0.227%,含蜡量(质量分数)为17.14%~25.22%, 胶质的质量分数为3.98%~11.18%,沥青质的质量分数为0.74%~5.48%,凝固点为22~32℃(表2)。20℃时凝析油密度为0.759 g/m3, 20℃时原油黏度为0.98~1.01 mPa·s,硫的质量分数为0.003%~0.006%,蜡的质量分数为1.59%~3.17%,胶质的质量分数为0.05%~0.22%,凝固点为-10~-9℃(表2),具有密度低、黏度低、微含硫、胶质含量低、无沥青质、含蜡量低、凝固点低的特点。

测试、取样等资料显示,秦皇岛29-2东沙一、沙二段油气藏的平均压力系数为1.030,压力梯度为9.7 MPa/km,温度梯度为30.5℃/km,属正常的温度和压力系统。

表1 秦皇岛29-2东沙一、沙二段油气藏天然气组分特征Table 1 Component characteristics of natural gas in E3s1+2 of QHD29-2E reservoir

3 油气富集条件

3.1 近源供烃的优势与晚期成藏的特点为规模性隐蔽油气田的形成奠定了物质基础

钻井资料证实,秦南凹陷共发育沙三段、沙一段和东三段3套泥质烃源岩[13-14]。其中,沙三段泥质烃源岩形成于强裂陷期利于湖相藻类勃发的半咸水-淡水环境,因大量沟鞭藻的发育而造成沙三段烃源岩形成了高丰度的C304-甲基甾烷;沙一段烃源岩形成于裂陷热沉降期干旱气候条件下的微咸水-咸水环境,富含伽马蜡烷是该套烃源岩的典型特征;东三段烃源岩形成于较强裂陷期的淡水沉积环境内,与沙三段和沙一段以水生低等生物为主要有机质来源不同,东三段烃源岩形成时期受陆源有机质输入影响较大,陆源高等植物较为发育,具有低C304-甲基甾烷含量和低伽马蜡烷含量的特点[15]。但针对油源的研究表明,研究区原油具有中等C304-甲基甾烷和中等伽马蜡烷的特征,应主要来自于沙三段烃源岩和沙一段烃源岩,东三段烃源岩的贡献相对不明显[6,8],即沙三段烃源岩和沙一段烃源岩是本区有效烃源岩。实验测试及区域研究结果显示,秦南洼陷沙三段烃源岩具有类型好、规模大、成熟度高的特点,为一套偏腐泥型的好—优质烃源岩,有机质以Ⅱ1型为主(图6),有机碳质量分数(wTOC)主要在2.0%~4.0%,烃源岩厚度最大可达700 m,且成熟度高,处在成熟-过成熟阶段(镜质体反射率Ro值为0.5%~2.0%,图7-A)。其中,秦皇岛29-2东构造所在的东南洼沙三段烃源岩厚度在300~600 m,现今镜质体反射率值为0.7%~1.2%,仍处于大量生排烃阶段,具有良好的生排烃能力。沙一段烃源岩亦为一套优质烃源岩,有机质为Ⅱ1-Ⅱ2型(图6),wTOC值最高可达3.06%,平均值为1.62%,镜质体反射率值为0.5%~2.0%;但其发育规模相对沙三段烃源岩明显较差,烃源岩厚度在50~200 m(图7)。其中,东南洼内沙一段烃源岩厚度在50~100 m,现今镜质体反射率值在0.7%左右,具有一定的生排烃能力。新的资源评价结果表明,秦南凹陷烃源岩总生烃量达70×108t油当量,其中秦皇岛29-2东构造所在的东南洼生烃量可达25×108t 油当量。而基于流体包裹体测温与区域埋藏史、热史的研究结果显示,秦皇岛29-2东古近系油气成藏具有“多期充注、晚期成藏”特征,油气充注期均应晚于5.1 Ma B.P.[7-8]。显然,邻近烃源岩主生排烃期与油气成藏期良好的匹配关系,决定了秦皇岛29-2东构造具备形成大型油气田的物质基础。

图6 秦南凹陷烃源岩有机质类型图Fig.6 Diagram showing organic matter types of source rocks in Qinnan Sag

图7 秦南凹陷古近系有效烃源岩评价综合图Fig.7 Evaluation of the Paleogene effective source rock in Qinnan sag

3.2 大型混积岩体的发育与优质的顶、底板条件是形成规模性隐蔽油气藏的关键

渤海海域在多个构造带混积岩沉积中获得很好的油气发现[9,11,16],尤其是在埋深近4 km条件下,混积储层孔隙度超过30%,并测试获得高产油气流[17],揭示了混积岩储层较大的勘探潜力。本区除在QHD29-2E-1井和QHD29-2E-2井钻遇中孔、中高渗的大套扇三角洲沉积外[18],还在QHD29-2E-4井 和QHD29-2E-5井区发现了规模性混积岩体,混积储层单层厚度>100 m[11]。这套混积岩体储集层贡献了70%的储量,它的分布对该地层-构造岩性油气藏的形成具有至关重要的意义。储集空间包括原生粒间孔隙、生物体腔孔、颗粒溶蚀孔及裂缝等,形成孔隙-裂缝型储层。虽然QHD29-2E-4/5井区储层物性较QHD29-2E-1/2井区差,主要原因是由于泥晶和细-亮晶白云石多期胶结,造成孔隙连通性降低;但已有研究证实成岩早期泥晶包壳和衬垫白云石可有效降低机械压实作用对孔隙的破坏,使得压实损失率降低[17]。研究表明泥晶包壳与被压实孔隙呈现较好的反相关关系,即随着包壳含量增加,被压实孔隙度呈现减小趋势[18]。也有研究证实该区存在早期烃类充注,通过抑制自生矿物形成,更好地保存粒间原生孔隙。同时,烃类聚集形成的流体压力可有效减弱压实作用对早期原生孔隙的破坏,对体腔孔保存具有积极意义[17]。而准同生-早成岩期大气淡水使生物碎屑溶蚀形成铸模孔、生物体腔孔等[18],原生粒间孔隙和生物体腔孔隙占据了总孔隙的50%以上[9]。该套储层酸化后测试获日产油千吨以上,正是因为酸化对碳酸盐胶结物的溶蚀后使得残存的粒内、粒间、生物体腔孔等孤立孔隙连通,从而形成连续的有效储集空间[9]。

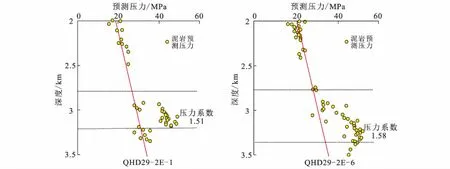

除了优质储层外,封闭性能较好的顶、底板条件也是隐蔽油气藏形成的关键因素。研究区沙一、沙二段混积岩体上覆东营组泥岩盖层厚度达240~680 m[18](图8)。东营组时期为渤海湾盆地断-拗转换的重要时期,尤其是东营组后期,构造活动减弱,远处物源推进并未影响该区,形成了远离碎屑充填的半深湖-深湖环境,厚层泥岩在区域上稳定分布。另外,东营组泥岩广泛发育超压,地层压力系数为1.51~1.58(图9),为混积岩储集体提供了良好的顶板条件。而下伏沙三段主要为灰色泥岩及紫红色泥岩,厚度140~200 m,局部夹薄层砂岩及玄武岩、凝灰岩等火山岩(图8),总体物性较差,在地震剖面上表现为强振幅连续反射,平面上分布范围较广,为混积岩储集体提供了较好的底板条件。

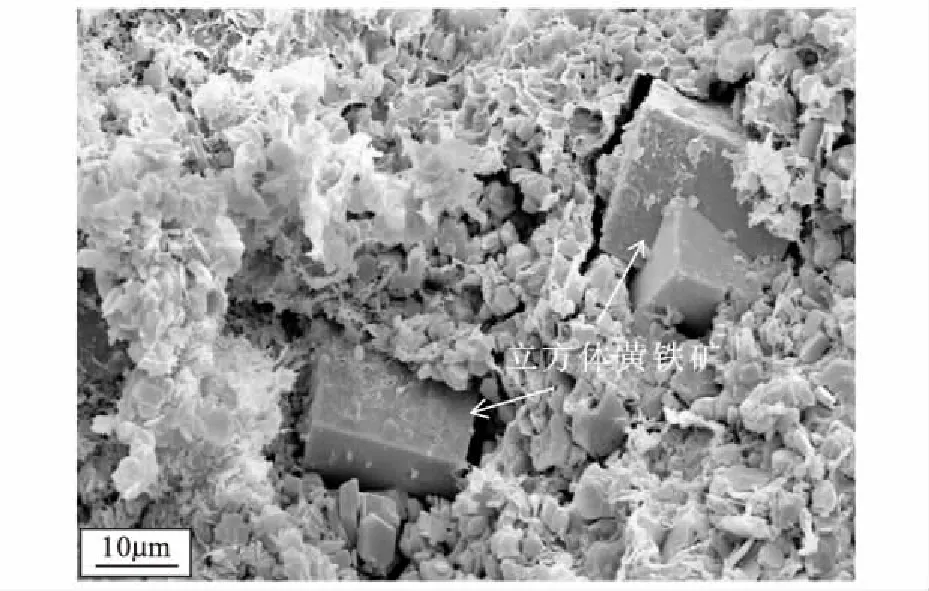

3.3 深部幔源热流体的参与利于中深层优质储层的形成

盆地热流体活动导致水-岩相互作用不仅改变矿物的组分和结果,还会导致孔隙结构或储层物性的明显变化[20]。而混积储集体由于富含碳酸盐组分对热流体活动更为敏感,如与热流体活动有关的鞍状白云石、热液白云石以及黄铁矿、闪锌矿等热液成因矿物组合[18,21]。已有多项研究表明,热液流体在优质储层形成和改造中具有重要意义[19-21]。如塔中地区深部热液沿深大断裂进入裂缝发育的碳酸盐岩地层内,沿裂缝强烈溶蚀,形成溶蚀缝洞系统[20]。歧口凹陷古近系异常高孔隙发育带与热流体活动深度范围几乎一致[21]。研究区已经发现了高纯度幔源无机成因CO2气藏,CO2体积分数高达90%以上[7],其CO2含量也显著高于周围其他构造(质量分数40.7%~90.61%);同时也发现热液成因的立方体晶形的黄铁矿(图10)和高温方解石脉体等高温作用的产物。因此,可以认为沙一、沙二段为深部流体活动活跃的层段。而通过多口井的孔隙度随深度分布统计,发现在3.2~3.6 km的深度存在异常高孔隙发育带,最大孔隙度高达30%以上,与深部流体活动范围基本一致。在该深度区间内,在流体包裹体中发现方解石微裂隙中有烃类运移;另外裂缝可作为酸性与碱性流体及烃类充注的重要通道,可见溶蚀改造缝的特征。而且深部流体由于携带巨大热能,还可以通过能量交换对围岩和盆内流体加温,增强了混合流体的化学侵蚀作用,促进溶蚀作用的发生[19]。在QHD29-2E-5井的岩心、薄片中可以看到溶蚀的孔隙和孔隙边缘有明显的有机质浸染和沥青质充填[9],为富有机质流体活动的遗迹。

图8 秦皇岛29-2E构造连井对比剖面Fig.8 Correlation of multiple well-connecting profile of the QHD29-2E

图9 秦皇岛29-2E构造东营组压力分布图Fig.9 Pressure distribution of Dongying Formation in QHD29-2E

图10 热液黄铁矿扫描电镜照片Fig.10 SEM image showing the hydrothermal origin pyrite

4 结 论

a.秦皇岛29-2东沙一、沙二段隐蔽油气藏的圈闭类型为受2条同期发育、倾向相同的控凹边界断裂与底层超覆线共同控制形成的构造-地层圈闭,流体类型多样,为常温常压的带凝析气顶的油藏,产能高、规模大。

b.沙一、沙二段发育的以砂岩、含砾砂岩和砾岩为主的碎屑岩类以及碳酸盐和陆源碎屑混杂的混积岩类储层,为该规模性优质隐蔽油气藏的形成提供了重要的储集条件。该类储层具有岩性丰富、储集类型多样的特点。虽然该段储层整体表现为中-高孔、低-特低渗特征,但易溶蚀生屑灰岩、生屑白云岩等碳酸盐岩占主导的碎屑颗粒和裂缝的发育均可能对高产油气层的形成起到了重要的建设性作用。

c.秦皇岛29-2东亿吨级隐蔽油气藏的形成主要得益于三方面的有利因素:近源供烃的优势与晚期成藏的特点为规模性隐蔽油气田的形成奠定了物质基础;大型混积岩体的发育与优质的顶、底板条件是形成规模性隐蔽油气藏的关键;深部幔源热流体的参与利于中深层优质储层的形成。