教育如何促进贫困者的婚姻发展?

2019-09-24范小梅吴晓蓉

范小梅 吴晓蓉

(1.成都大学 统筹城乡教育发展研究中心,四川 成都 610106;2.西南大学 教育学部,重庆 北碚 400715)

近年来,笔者专注于探讨教育回报的反贫困价值与实现机制,发现仅仅将教育扶贫定位于促进贫困者职业发展的传统扶贫模式,可能会低估教育扶贫战略的应然价值。[1]围绕该论点,课题组曾以“农村贫困出身70后”为研究对象,基于2013年中国综合社会调查(CGSS)的大样本数据和近三年在西南深度贫困地区的扶贫调研(4)2016年、2017年、2018年,西南大学教育学部吴晓蓉教授课题组先后前往贵州、四川、云南等省深度贫困县展开教育扶贫调研,本文访谈资料亦来源于调研。结果展开研究,证实教育的确对贫困者(主要指“生而贫困者”,下同)职业发展有显著而积极的影响。[2]我们同时发现,贫困男性“因婚致贫”、贫困女性“先早婚后弃婚”、贫困家庭“因育致贫”的现象均极其突出,并在一定程度上呈现出“受教育水平越低,婚育致贫越突出”的规律。这是否揭示着教育与贫困者的婚姻之间存在关联?故本文拟对教育与贫困者婚姻发展的关系展开分析,希望借此对教育回报的反贫困价值作出进一步追索和确证。

一、文献回顾与研究假设

家庭构建和生儿育女是延续人类婚姻关系的具体形式。[3]个体经由婚姻走向家庭,并在家庭佑护下生儿育女。因而,广义的婚姻发展实质上既包括狭义婚姻的获得与稳定,也包括婚姻框架下的生育事件。在具体研究上,国内学者主要从婚姻选择、婚姻交换、婚内人口生产等方面讨论婚姻发展趋势。[4]国外学者主要从个体与配偶的匹配程度、婚姻稳定性和生育率等方面讨论婚姻发展趋势。[5]在现有研究基础上,文章拟从四个维度展开讨论:初婚年龄、配偶受教育年限、配偶职业层次、生育规模。前三个维度是婚姻直接表现,第四个维度是婚姻间接表现。

初婚年龄可理解为个体获得第一次婚姻时的具体年龄,同时强调时间性和结果性。对学历层次在初中教育至高等教育之间的人来说,受教育层次越高,获得婚姻的可能性越大[6-7],但该规律不适用于学历程度分布在该区间之外的人。教育与婚姻稳定性之间关系的研究,以女性为主要关注对象。婚姻状态正常的女性,其平均受教育年限(10.1年)高于丧偶和离婚的女性(8.3年、8.4年)。受教育程度低的女性,55岁以后和35岁以前的婚姻不稳定比例最高。受教育不足5年和不足8年的女性,失偶机率比受过高等教育的女性分别高出6~10倍、5~8倍[6],教育与初婚年龄关系的研究较少关注贫困者。据此提出:

假设1:贫困者受教育年限越长,初婚年龄越大。

获得配偶者与其配偶之间的生存与发展,通常在家庭框架下进行。婚姻作为人力资本整合与重组的重要形式,被不同阶层的人赋予不同的阶层流动使命。教育对配偶受教育层次和职业层次的影响,表现为个体自身的阶层流动。尤其对女性来说,“高攀”与“下嫁”对个人命运的影响截然不同。有研究认为,能否通过婚姻实现“阶层攀升”,主要取决于个人魅力和教育成就两大要素。随着教育对社会经济发展的贡献越来越大,后者的重要性也与日俱增。具言之,教育对中产阶级女性向上流动的影响,比对低产阶级女性的影响大。[8]对相对比较贫困的农村女性来说,教育对“嫁得好”具有激励作用。但随着女性受教育水平提高,教育的婚姻回报呈递减规律。[10-11]可以看到,研究者主要借女性视角,讨论了教育与配偶的社会阶层的关系,尚未触及教育回报贫困者婚姻的本质。为此,研究提出:

假设2a:贫困者的受教育年限越长,越容易匹配到受教育年限长的配偶。

假设2b:贫困者的受教育年限越长,越容易匹配到职业层次高的配偶。

生育事件是婚姻生活的重要表现。教育对生育规模的影响,主要围绕生育数量和养育质量展开。生育数量方面,教育可通过降低生育率来控制子女数量和家庭规模。有研究表明,随着受教育年限增加,已婚女性生育子女的个数降低,15~44岁女性平均生育1.83个子女,其中,受教育不足8年的女性平均生育2.7个,受过高等教育的平均生育1.38个。[6]中国的生育高峰主要在新中国成立后的30年。改革开放以来,中国女性生育率被控制在较低水平,但这种低水平更多是政策调控结果。相较之下,印度生育规模在欠发达国家中更具代表性。20世纪90年代,印度女性生育率从3.39下降到2.85,其生育率下降的65%被归因为女性文盲率下降。[11]养育质量方面,资源稀释模型(Resource Dilution Model)认为,教育可通过影响生育率、家庭规模等因素对家庭发展产生间接影响。相对于来自家庭规模小的同龄人来说,家庭兄弟姐妹数量越多,个体获得资源越少,其在校表现、教育成就、人生发展越差。[12]虽然对欠发达经济体和欠发达地区教育与生育状况的研究较多,但少有研究以贫困群体为对象,专门关注教育对贫困者生育事实的影响。借此,研究提出:

假设3:贫困者的受教育年限越长,生育的子女数量越少。

二、数据、样本与变量

(一)数据

研究以Stata17.0为分析工具,使用2013年中国综合社会调查(CGSS)数据,数据总样本为11 438。调查采取多层次分层抽样法,以覆盖中国大陆绝大部分地区的省、市、自治区为调查范围,以17岁以上人群为调查对象,对初婚年龄、配偶受教育程度、配偶职业层次、生育规模等婚姻发展方面关键变量均有涉及,可较好满足研究需要。文章将从上述样本中筛选适切样本展开研究。

(二) 样本

1.样本组的确定

研究选择“农村贫困出身70后”为样本,一是因为以某一代人为研究对象的做法比较成熟;二是因为该样本有特殊研究价值,能较好地满足研究需要。

(1)以某一代人为对象的代表性研究

以新中国成立以来的某一代或某几代人为对象的代表性研究较多。比如,李春玲基于中国社会科学研究院2001年全国抽样调查数据展开了“80后”教育经历实证研究[13],并基于中国综合社会调查(CGSS)2006年、2008年、2012年三年合并数据展开了“40后”“50后”“60后”“70后”“80后”五代人教育机会比较研究。[14]南方和李振刚[15],江游、张新岭和孙友然[16]关注了“90后”的童年经历、社会资本与职业发展。[17]李建新和骆为祥考察了“60后”“70后”“80后”三代女性生育意愿和生育观念差异。

上述研究表明,以“40后”到“90后”六代人中的某一代人或某几代人为样本展开研究,是比较成熟的做法。

(2)“农村贫困出身70后”的特殊研究价值

在上述六代人中,“农村贫困出身70后”的特殊研究价值有三:

一是贫困性质具有可比性。一方面,“70后”是新中国成立以来出生在和平年代、成长在改革年代、成熟于新世纪的一代人,既可排除战争这一非常规致贫因素,又具有可参考的贫困经历。因此,几乎所有农村“70后”都符合“贫困出身”的设定,他们既有“40后”“50后”“60后”所不具备的和平环境,也有“80后”“90后”所不具备的贫困经历。在深度贫困地区调研时,当地扶贫干部称,“他们(部分建档立卡贫困户)现在的生活习惯和生活水平,还停留在上世纪七八十年代”。根据以上分析和发现可认为,“农村贫困出身70后”的贫困与当前深度贫困地区贫困者的贫困之间具有可比性。教育回报“农村贫困出身70后”的具体经验,对当前我国深度贫困地区贫困者的教育扶贫脱贫具有参考价值。

二是教育秩序可参照。“农村贫困出身70后”是见证我国教育秩序恢复(1978年)和《义务教育法》(1986年)颁布,并系统、连续接受正规学校教育的第一代人。虽然当时的教育发展水平无法与当前同日而语,但从教育秩序上看,“农村贫困出身70后”对当前深度贫困地区贫困者的可参照性,显然高于其他几代人。

三是受教育水平的代内异质性。“70后”是整体上处于教育回报周期的一代人,其教育回报覆盖了长、中、短三种周期。此外,由于“70后”成长于改革开放初期和教育秩序恢复初期,经济水平和教育资源的双重有限性共同导致“70后”受教育水平的代内差异,这刚好便于对“70后”内部受过不同教育的样本做代内横向比较,从而揭示教育对同一代人的回报差异。这个条件也是其他几代人所不具备的。

基于上述特殊性,研究选择出生于农村贫困家庭的“70后”为样本。该样本比较符合当前深度贫困地区贫困者贫困状态。尤其是样本群体和目标群体贫困特征的相似性,使得研究结论有推广的空间和可能。

2.样本组的筛选

(1)对“出身贫困”的设定及实现

研究通过将父母职业同时设置为“务农”,来实现对样本“农村贫困出身”的设定。胡鞍钢和王洪川的研究指出,1950—2015年中国经济社会发展先后经历了“极贫时代”(1949—1978)、“先富时代(1978—2000)和“共富时代”(2000—2030)。整个20世纪70年代中国农村基本都处于“极贫时代”。从有数据记录起,中国农村贫困发生率依次从1980年的96.2%,经过1990年的73.5%、2000年的49.8%、2010年的17.2%,一直降至2015年的5.7%。[18]据此推测,70年代农村贫困发生率可能高于1980年的96.2%。所以,父母职业均为“务农”的样本,基本可确定为“农村贫困出身”,借此可保证样本组的贫困性质。

(2)对“70后”的设定及实现

研究提取参加过工作或正在工作的“50后”“60后”“70后”“80后”“90后”进行对比,借此筛选满足“农村贫困出身”要求的样本。五代人的代内样本总量分别为1 100、1 168、1 073、694、166人,没受过教育的代内样本量分别为292、148、58、19、3人,受过高等教育的代内样本量分别为27、50、95、107、32人。总体上,农村贫困出身“70后”代内样本总量为1 073,没受过教育的代内样本量为58,受过高等教育的代内样本量为95,比较符合研究对样本量基本要求。

按以上条件筛选的出生于1970—1979年且父母均务农的样本量为1 073人,其中男性555人,女性518人,此即“农村贫困出身70后”,下称“样本组”。

(三)变量

1.解释变量

解释变量有二:(1)以受教育年限为自变量。根据受教育年限将受教育程度归并为五个层次:没受过任何教育、小学教育、初中教育、高中教育(含职高、中专、技校等,下同)、专科及以上教育;(2)控制变量包括:4个家庭层次控制变量(父亲受教育年限、父亲政治面貌、家庭规模(5)此处通过“家庭规模”间接揭示了“经济收入”变量,因为在20世纪,样本组原生家庭的经济收入普遍比较有限,同时家庭规模(尤其是子女规模)往往又较大,所以“家庭规模”变量比“家庭经济收入”更能揭示家庭经济状况。、14岁时家庭社会资本),分别代表原生家庭的教育资本、政治资本、经济资本、社会资本;13个个体层次控制变量(性别、锻炼习惯、生理健康、心理健康、健康自评、职业收入、职业层次、职业感受、职业稳定性、人际互信、与亲人交往情况、与朋友交往情况、与其他人交往情况)。

2.被解释变量

以婚姻发展为被解释变量。被解释变量包括初婚年龄、配偶受教育年限、配偶职业层次、生育规模四个子变量。

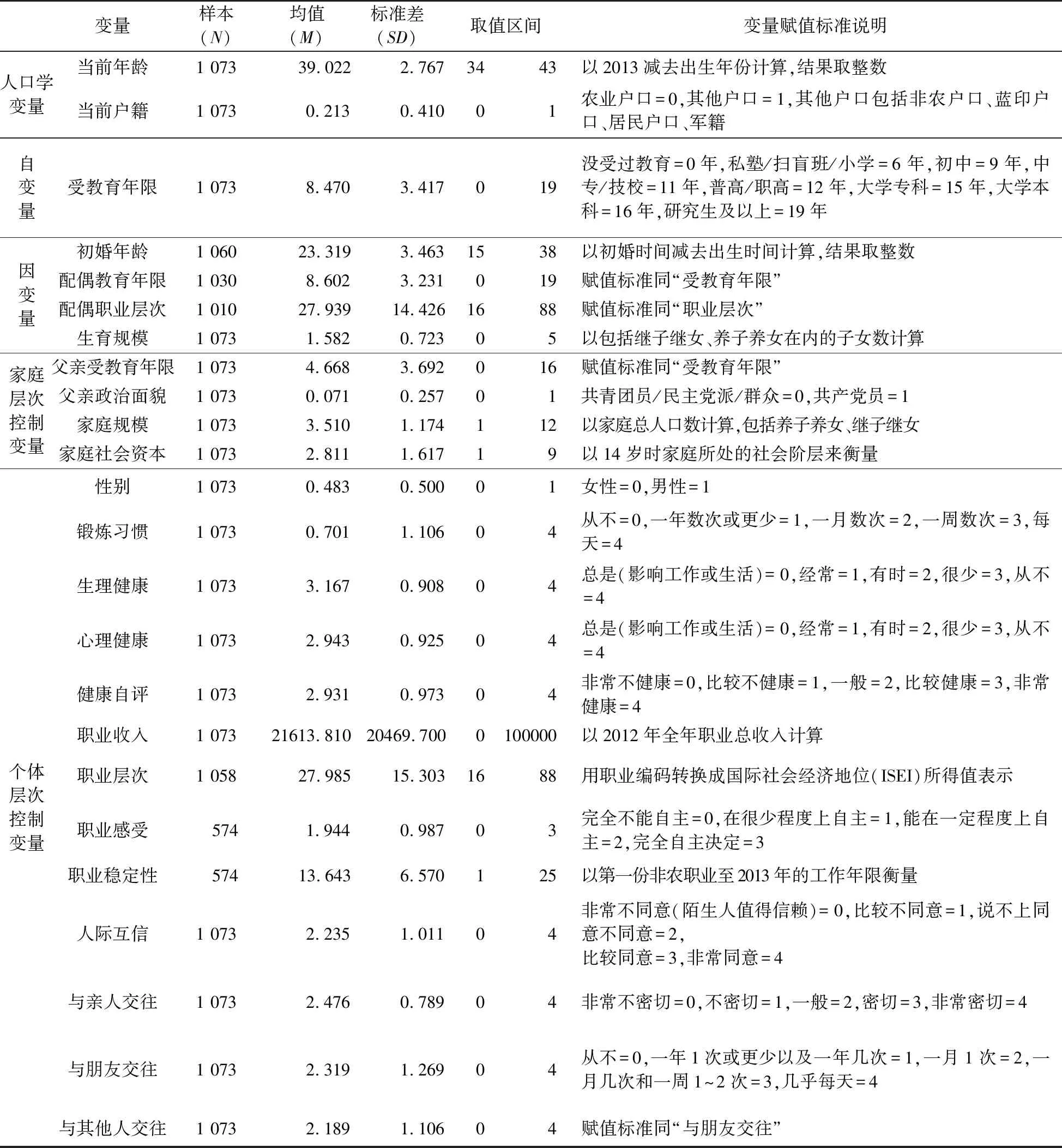

本文所用变量描述性统计结果见表1。

表1 主要变量的描述性统计

注:研究中的“职业层次”均用对应的职业编码(isco)转换成所对应的ISEI指数来表示。转换过程以国际劳工组织发布的ISEI88标准为依据。ISEI指数取值介于0~100之间,值越高,表示职业层次越高。

三、教育促进贫困者婚姻发展的描述性分析

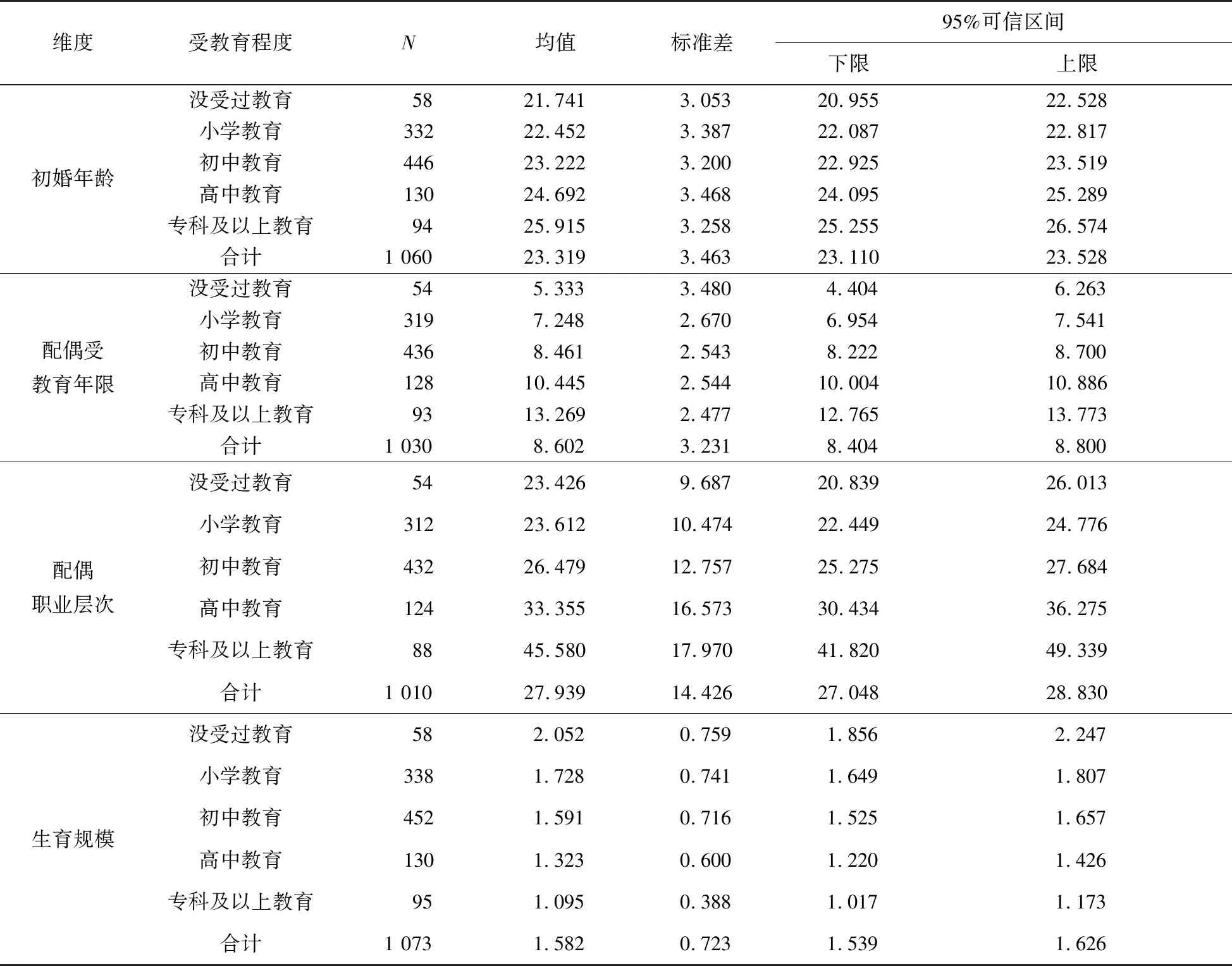

研究先从有无婚史、有无配偶、有无子女三个方面进行样本统计。表2的结果显示,1 060人有婚史;1 030人有配偶,其中1 010人的配偶有工作;无论有无婚史,1 073个样本均报告有子女(包括养子养女)。在此基础上,研究分别从四个子维度进行描述。从按受教育程度由低到高的顺序来看,五个分组分别刻画出从21.74岁到25.91岁不等的初婚年龄,从5.33年到13.27年不等的配偶受教育年限,从23.43到45.58不等的职业地位指数,以及从2.05个到1.09个不等的子女数量。总体上,初婚年龄、配偶受教育年限、配偶职业层次三个子维度,均呈现出随受教育程度增加而逐渐增加的趋势,而生育规模维度呈现出随受教育程度增加而逐渐减少趋势。两种趋势均极显著。

数据进一步显示,在初婚年龄维度下,各受教育程度分组的标准差变化没有显著规律,这表明各组样本的初婚年龄差异较小;在配偶受教育年限和生育规模数量维度下,各受教育程度分组的标准差呈下降趋势,生育规模维度的下降幅度稍大,这可能意味着随着受教育程度的提高,各组样本配偶受教育年限和子女数量的差异在减小;在配偶职业层次维度下,各受教育程度分组的标准差呈上升趋势,且上升幅度较大,这或许表明,随着受教育程度提高,各组样本配偶职业层次差异显著增大。

上述描述性分析表明,教育与贫困者婚姻发展之间有显著相关性。

表2 教育与贫困者婚姻的关系

注:研究已将性别作为控制变量,故上表未考虑婚育上的性别差异。

四、教育促进贫困者婚姻发展的回归分析

(一)对个体层次变量的共线性检验

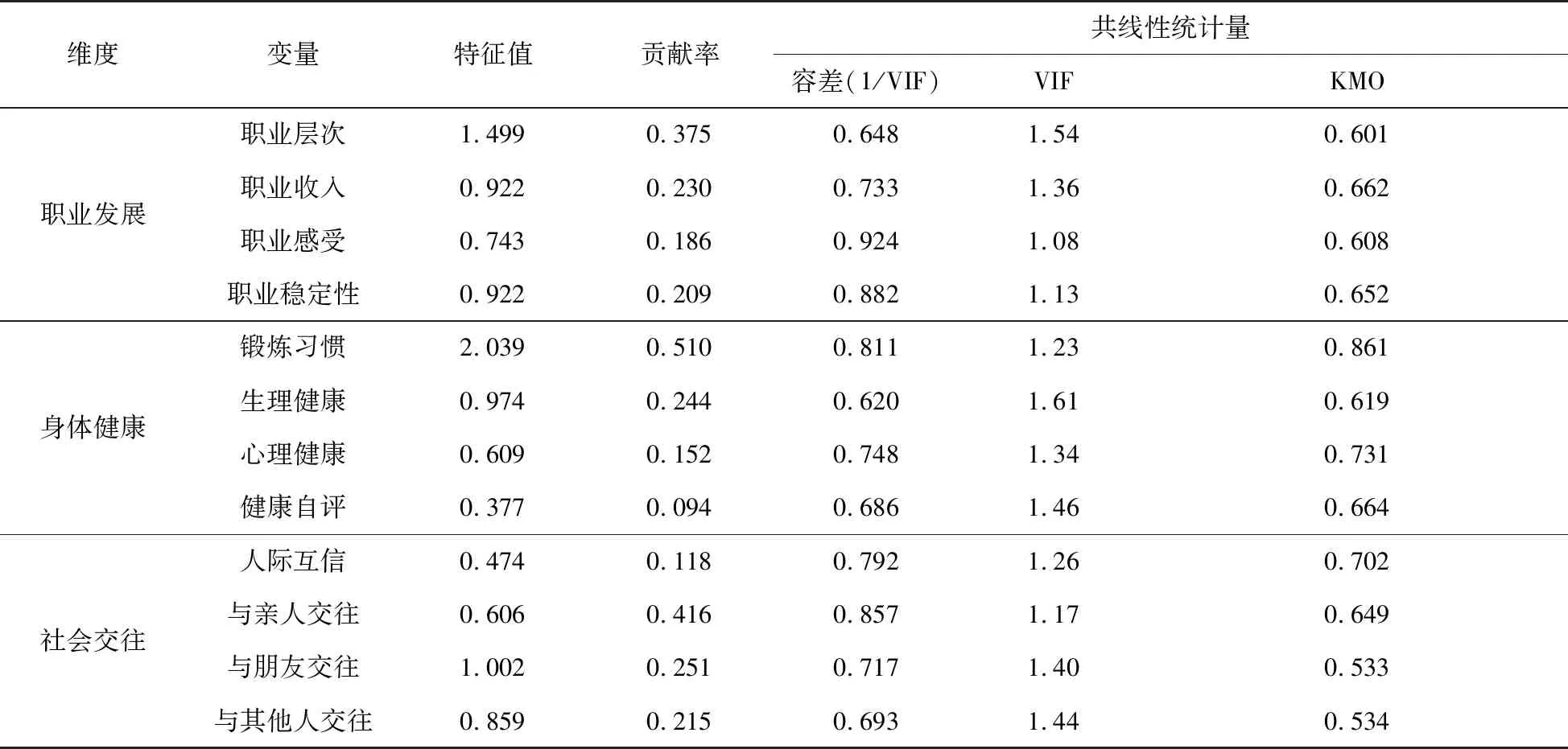

共有22个变量参加回归分析,包括1个自变量、4个因变量和17个控制变量。其中,控制变量包括4个家庭层次变量和13个个体层次变量。其中,4个家庭层次变量分别代表家庭教育资本、政治资本、经济资本、社会资本,不存在共线性问题。除性别以外的其余12个个体层次控制变量,共代表3个维度,分别是身体健康、职业发展、社会交往。各维度分别由4个变量体现,可能存在共线性问题。研究采取KMO检验和VIF检验,对其进行共线性检验(表3)。

表3 个体层次变量的共线性检验

在KMO检验中,KMO统计量大于0.7时,即表明变量间存在显著的偏相关性,因而有必要进一步进行主成分分析。但表3显示,三个维度下各变量的KMO统计量均值均小于0.7,表明各变量间的偏相关性较弱,共线性问题不显著,不会对回归分析结果产生影响。与此同时,根据多元统计分析方法对主成分分析的基本要求和规定,当VIF检验中的VIF均值大于2或最大值大于10时,表明存在多重共线性,因而有必要进一步进行主成分分析。但表3显示,VIF均值均小于2,回应了KMO检验结果。

因此,12个个体层面变量之间不存在共线性,可以将其作为独立的控制变量同时加入受教育年限对婚姻发展的回归分析。

(二)教育促进贫困者婚姻发展的回归结果

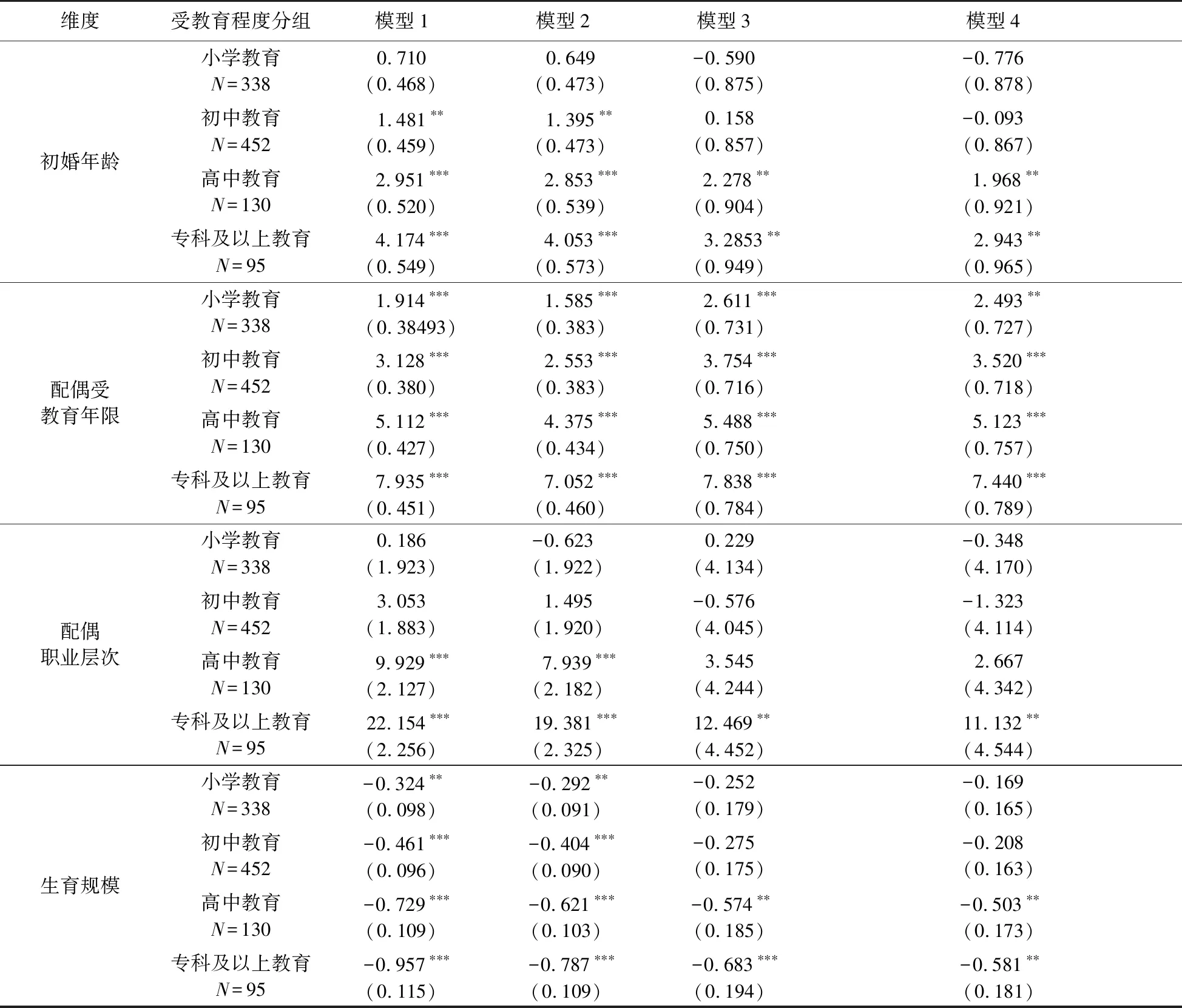

所有回归分析均采用logistic回归,分组展开,以没受过教育的58个样本为对照组。模型1至模型4均以受教育年限为自变量,以婚姻发展4个子维度为因变量。区别在于,模型1不加入任何控制变量。模型2仅控制家庭层次变量。模型3仅控制个体层次变量。模型4同时控制所有家庭层次变量和个体层次变量。模型4旨在分离教育对贫困者婚姻发展的净效应。回归结果见表4。

1.教育对贫困者初婚年龄有推延作用

在模型1至模型4中,教育对初婚年龄的影响比较显著。但是,随着控制变量的改变和增加,促进作用出现一定下降。在报告净效应的模型4中,受过小学教育、初中教育、高中教育、专科及以上教育的贫困者,其初婚年龄分别比没受过教育的对照组大-0.776、-0.093、1.968、2.943岁。每多受一级教育,贫困者的初婚年龄依次提高-0.776、0.682、2.061、0.975岁。p值显示,该结果从高中阶段开始有统计学意义,这意味着,教育对初婚年龄的推延作用主要适用于受过高中及以上教育的贫困者。假设1部分成立。

通常,贫困者初中毕业后大约处于15岁的年龄阶段,尚未达到法定务工年龄,不易就业,因此,结婚成为他们的首选。倘若他们能继续读3年高中,就从客观上延迟了初婚年龄。与此同时,能坚持读完高中的贫困者,可能会在与文化层次更高的老师、同学、朋友交往的过程中逐渐成熟、成长,若能考上大学,其初婚年龄将进一步被推迟,即便不能考上大学,也可能产生推迟结婚的主观意愿,这可能是假设1部分成立的要因。

表4 教育对贫困者婚姻的影响

注:*** 表示p<0.001,** 表示p<0.05,*表示p<0.01。

2.教育对贫困者在配偶受教育年限上的适配力有显著影响

在模型1至模型4中,教育对配偶受教育年限均有显著正效应,并且该正效应随控制变量的增加而增加。在报告净效应的模型4中,受过小学教育、初中教育、高中教育、专科及以上教育的贫困者,其配偶受教育年限分别比没受过教育的对照组多2.493、3.520、5.123、7.440年。每多受一级教育,配偶受教育年限分别提高2.493、1.027、1.603、2.317年。p值显示,该结果适用于所有贫困出身者。假设2a完全成立。

结合现实亦可知,自我国教育秩序恢复以来,人们受教育程度得到整体提升,过去唯家庭背景和经济条件的“门当户对”婚配观已经有所改变。受访者王丽娜(化名)1978年出生于四川省农村,初中学历,从事婚介工作,她表示“从70年代最后几年出生的人开始,结婚一般都是先从同学、朋友、同事中找机会,双方各种条件都差不多,不然也不可能凑到一起去……被剩下的才来找我们。来相亲的人里面,肯定有那种想一步登天的,但总体上,相亲成功的还是以样貌、学历和工作收入这三方面匹配的居多。”可见,在现代社会的婚配机制中,受教育程度已经成为人们寻找配偶的新条件,这为我们通过教育改变贫困者的因婚致贫难题提供了思路。

3.教育对贫困者在配偶职业层次上的适配力有显著影响

在模型1至模型4中,教育对配偶职业层次均有一定推升作用,但是随着控制变量的改变和增加,该推升作用呈现大幅下降。这可能表明,控制变量的加入,削弱了教育对配偶职业层次的提升作用。受过小学教育、初中教育、高中教育、专科及以上教育的贫困者,其配偶职业层次分别比没受过教育的对照组提高-0.348、-1.323、2.667、11.132。每多受一级教育,配偶职业地位指数依次提高-0.348、-0.975、3.990、8.465。p值显示,该结果仅在专科及以上教育阶段有统计学意义。也即教育对配偶职业层次的影响可能主要适用于受过专科及以上教育的贫困者,假设2b部分成立。

一般来说,贫困家庭主要劳动力的职业收入是家庭脱贫的决定性因素。教育可通过提升职业层次对贫困者的职业收入产生影响,这已被学界证实。但研究的结果进一步表明,教育还能通过婚姻对配偶职业层次起作用,进而间接影响贫困家庭总收入。据此,教育扶贫的价值与作用有可能被低估了,未来的教育扶贫实践不仅应着眼于教育对职业发展的直接影响,还应将教育对贫困者配偶职业发展的影响纳入考量。

4.教育对贫困者生育规模有抑制作用

在模型1和模型2中,教育对贫困者生育规模的抑制作用非常显著,但模型3和模型4中,教育的抑制作用显著下降。这可能表明,控制变量削弱了教育对生育规模的抑制作用。在报告净效应的模型4中,受过小学教育、初中教育、高中教育、专科及以上教育的贫困者,其子女数量分别比没受过教育的对照组少0.169、0.208、0.503、0.581个。每多受一级教育,贫困者生育的子女数量依次减少0.169、0.039、0.295、0.079个。p值显示,该结果主要适用于受过高中及以上教育的贫困者,假设4部分成立。

生育事件通常在婚姻框架下发生,所以假设3部分成立的原因可能与前三个结果,尤其是初婚年龄,有两层直接关系:其一,从心智因素看,高中是一个人心智成熟的关键期,受过高中教育的贫困者,不论是知识水平,还是心理素养,都更趋稳重,其生育决策更可能来自理性规划,而非纯粹生理冲动。其二,客观而言,接受高中教育与结婚生子之间具有互斥性,即接受了高中教育往往就必然延迟婚育年龄。故,个体初婚年龄越大,其有效生育期就越短,生育更多子女的可能性就越小。

因此,不论教育对贫困者生育规模的抑制作用,是因为教育对婚姻年龄和生育年龄推迟的间接影响,还是贫困者生育观念改变所直接导致,均有助于贫困者减贫或脱贫。这为我们通过教育解决因育致贫问题提供了新视野。

五、结论与启示

婚姻是基于人的自然属性产生的社会制度,与生育制度共同构成人类社会人口再生产和文化再生产的制度基础。一个社会的适婚年轻人能否获得婚姻,能获得怎样的婚姻,如何在婚姻框架下建构家庭、生儿育女,不仅事关个体、家族发展,也关系到区域乃至国家的和谐与稳定。

文章基于2013年“中国综合社会调查”(CGSS)的数据和笔者过去三年在西南地区深度贫困县的扶贫调研结果,对教育在“农村贫困出身70后”婚姻发展中的促进作用展开实证研究。研究发现,教育对贫困者的初婚年龄、配偶受教育年限、配偶职业层次、生育规模均有不同程度的影响。诸影响主要适用于受过高中及以上教育的贫困者。该结论为我国当前教育扶贫实践提供了新的启示。

一直以来,在婚姻与贫困的关系上,研究者关注较多的都是“因婚致贫”现象,包括“买婚”、买婚后配偶“弃婚”、“婚内出走”等。这主要是对贫困者婚姻获得与婚姻结果的关注,缺乏对其婚姻发展过程的关注。调研中,多位扶贫干部都曾指出:“(贫困户)思想观念落后,还停留在‘多子多福’的阶段,结果越生越穷,越穷越生,最后进入‘死循环’。”据此,当下贫困者的婚姻发展问题,不仅包括得到配偶或失去配偶时付出的经济成本,还包括供养配偶以及若干子女过程中所付出的经济成本和情感成本。与此同时,在教育扶贫方面,以往研究者往往侧重于从经济层面关注教育对贫困者职业发展的积极作用,而缺乏对贫困者其他发展维度上教育回报的关注。研究的结论表明,教育对贫困者的婚姻发展有着显著而直接的作用,这种作用极有可能进一步强化教育对贫困者职业发展的促进作用。由此,教育扶贫战略价值可能一直都被低估了。

教育促进贫困者婚姻发展的出发点,可能不是简单的“因婚致贫”,而是低文化水平下的“低水平婚育致贫”。研究从贫困者自身(初婚年龄)、配偶(受教育年限与职业层次)、子女(生育规模)三个方面四个子维度对贫困者婚姻发展的分析与讨论表明,教育对贫困者婚姻发展的促进作用,就在于提升其婚育水平,这既表现为教育可为贫困者的“婚姻获得”提供经济支持,也表现为教育可以重塑贫困者的婚育模式与结果:比如通过推迟初婚年龄,使贫困者有足够的时间进行原始积累;通过为贫困者匹配受教育年限更相符的配偶,使其新组建的家庭获得更优质的人力资本组合,从而提高家庭生产效率和抗风险能力;通过提高贫困者配偶的职业层次,使其家庭获得更高的整体经济收入,更好地满足全家人的生存诉求;通过改变生育观念,减少子女数量,降低资源稀释概率,确保每个子女得到足够的发展资源,实现发展的代际优化效应;等等。

要言之,教育促进贫困者婚姻发展的逻辑主要有二:一是让贫困者在学校待久一点,使其在心智、职业状态、经济能力都相对成熟,能更好地履责时,再考虑婚育,借此降低生育多个子女的可能性,并且降低家庭供养负担;二是让贫困者在学校过好一点,受学校教育影响多一点,获得文化知识多一点,借此完善自身职业发展所需的读写算能力和/或创新创造能力,匹配到更合适的配偶,双方共同实现家庭可持续发展。

基于以上,研究建议:一是加快普及免费高中教育,发挥教育对贫困者婚育节奏的调控作用。加大对“深度贫困地区”农村教育的投入力度,尽快在“特困地区”实施免费高中教育,增加贫困地区青少年接受高中教育的机会,通过延长受教育年限阻断早生早育、多生多育等区域性陋习的代际传递。从调研中得知,云南普洱市西盟县县政府2017年便开始用县级财政支持全县实施高中免费教育的尝试。但对于更多贫困地区推进免费高中教育,还需要市、省、国家逐层逐级政策支持和经费倾斜。二是加快提升中小学教育质量,发挥教育对贫困者身心健康的早期导向作用。进一步提高农村中小学和职业学校教学质量,丰富农村学校办学形式和内容,提高各级学校教育对贫困学生的吸引力,促进贫困学生身心健康发展,提高贫困儿童高中入学率和毕业率,控制“辍学”“厌学”“逃学”“弃学”等现象发生。三是加快发展职业技术教育,发挥教育对贫困者婚育观念的渗透作用。更多更好地为中青年贫困劳动力提供有质量的职业技术教育与培训机会,鼓励其转移就业,一方面提高经济收入,缓解生存压力;另一方面在流动中改变观念,实现质量更高的婚配,并在深度贫困地区产生教育促进婚姻发展的示范效应,实现借教育改变婚姻观念的目标。