村庄压煤区土地综合整治技术优化体系及实证*

2019-09-19刘慧芳毕如田王国芳

刘慧芳,毕如田,王国芳

(1.山西农业大学资源环境学院,晋中 030801; 2.南京农业大学公共管理学院,江苏南京 210095)

0 引言

煤炭是中国主要能源,占一次能源消费的70%左右[1]。且煤炭产量的96%来自于井工开采[2],而井工地下开采破坏土地占煤炭开采破坏土地的91%[3-4],造成大面积耕地损毁及地上村庄建筑物损坏。而因村镇和城市建设以及城镇化建设导致煤炭压覆影响煤炭开采数量。目前,我国煤炭资源探明剩余可采储量为1 842亿t,其中“三下”压煤约140亿t[5-6]。因此村庄压煤区一方面采煤造成地表塌陷、耕地损失、地上建筑物开裂及其他社会问题,而村庄建设又限制资源开采,不利于资源产业发展,鉴于上述问题,党的十九大报告进一步要求加快生态文明体制建设,在《全国土地整治规划(2016—2020年)》(以下简称《规划》)中要求“土地整治统筹矿产资源开发与土地资源保护、推动生态文明建设”。因此,在生态文明建设的背景下,如何加强压煤区土地综合整治工作,促进地上土地资源与地下矿产资源(简称“地—矿”资源)协调利用,促进村矿同步发展,是今后压煤区土地综合整治工作解决的重大问题。

压煤区土地综合整治与一般区域土地综合整治有所不同。寇晓蓉[7]以土地复垦为例,讨论了压煤区土地综合整治功能体系; 李钢[8]认为压煤区土地综合整治是地矿统筹利用主要技术之一; 曹向彬[9]从具体工程措施角度提出,土地整治在压煤区基建期、开采期及闭矿期采取的具体措施; 黄晶晶[10]认为采煤沉陷区土地整治关键技术在于在土地平整技术、水利工程技术、道路工程设计等方面; 李晋川[11]通过对平朔露天煤矿土地复垦与生态重建工作总结中,提出生态重建技术体系; 王利[12]针对压煤村庄采用生态搬迁模式,构建景观规划是约束、土地清洁和耕地再造是核心,实现土地生产功能恢复为目标的压煤区村庄搬迁整治技术体系; 彭建[13]基于矿山开采对资源环境扰动因素分析,总结了适合我国压煤区土地复垦的典型技术。从政策工具方面来说,基于城乡建设用地增减挂钩政策的土地综合整治大力推进城乡统筹发展得到了众多学者的认可[14-16]。但城乡建设用地增减挂钩在维持农村耕地总量的动态平衡的前提下,也是缓解农村矿业用地困境的有效途径; 康纪田[17]认为增减挂钩和“地票”制度是既能盘活农村建设用地存量又能满足矿产资源开发的需求,有效实现土地的农户、用地矿企和地方政府共赢的交易工具; 周伟[18]在讨论矿业用地改革政策中,认为“以租代征”矿业用地改革中对于提高土地复垦质量,推进矿业用地节约利用具有重要意义。

以上研究着重探讨土地综合整治对压煤区土地资源修复、整合利用的特征,但鲜有从分块工程技术层面研究压煤区水土与煤炭立体空间资源的整合效应。为此,文章采取“理念—技术—示范”的逻辑思路,主要立足于“地—矿”资源协调利用,重构压煤区土地整治技术体系,期望能够集成优化压煤区土地综合整治技术,推动资源协调利用。

1 村庄压煤区土地整治技术优化分析

1.1 村庄压煤区土地综合整治转型

土地与矿产资源赋存空间重叠性形成了资源利用的双面性:对立性表现为矿产开采必然对一定空间内土地资源在一定时间产生一定程度的负面影响; 统一性表现为在合理利用与处置的前提下矿产资源开发产生的废弃固体可能通过循环再利用,造地改土增加可利用土地面积或改良土壤结构。因此,“地—矿”资源协调利用实现途径主要是采取具体措施削弱对立性,提高统一性。

在人类所能采取的具体措施中,土地整治可能是最直接而有效的途径[19]。现今“地—矿”资源利用要充分考虑地上、地下资源的统一性,通过对“地—矿”资源统筹利用,综合运用土地综合整治为平台的农田整理、工矿废弃建设地复垦、生态重建、农村居民点整理、矿业废弃物再利用等“地—矿”统筹利用技术,推动“地—矿”资源协调利用,以“合理开采煤炭资源、高效利用土地资源和有效保护水资源”为目标,建立“地矿一体化”资源统筹利用,从而促进“地—矿”协同发展的新理念,而统筹利用的直接表现就是土地资源和矿产资源可利用数量的增加和质量的提升。

1.2 村庄压煤区土地综合整治技术重构

在“地—矿”资源协调利用要求下,根据村庄压煤区土地类型特点,整治内容应由农村土地复垦为主转向农田整理、压煤村庄整理、工矿废弃建设地复垦再利用、生态重建及矿业废弃物再利用等综合整治活动。因此,为解决“地—矿”资源协调利用问题,从工程技术角度需对压煤区土地整治的工程技术体系加以重构。依据整治对象不同和技术特征差异,可将其划分为以下4类型。

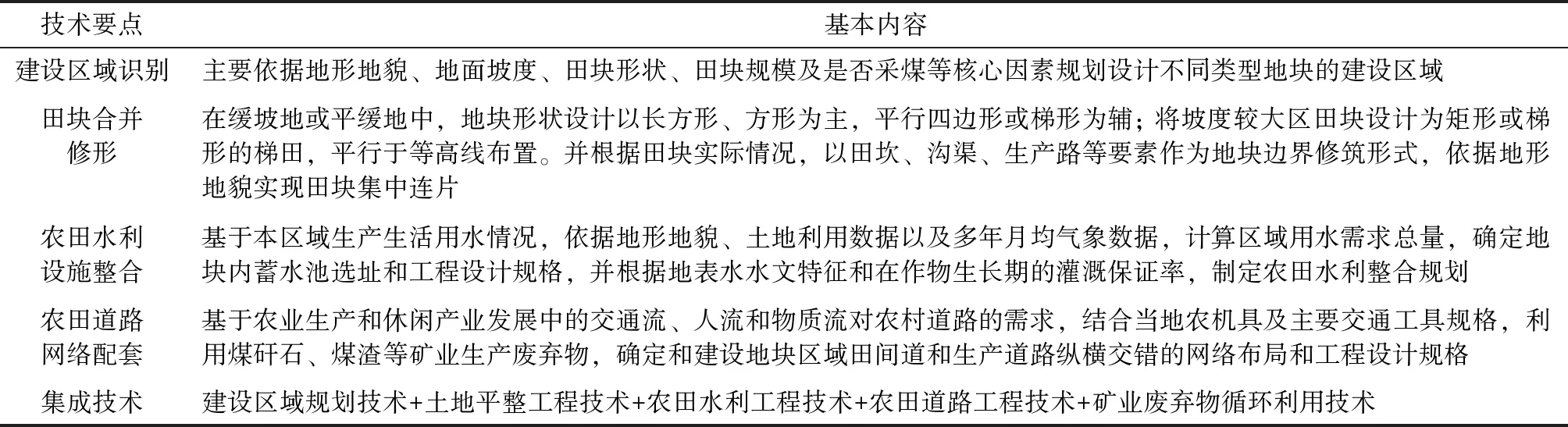

(1)农地整理技术。农地整理技术从满足耕地适度规模经营为出发点,具体对地块地形起伏、规模破碎偏小、形状不规则、塌陷裂缝以及基础设施不配套等问题,基于田块修复和合并整形,辅以农田水利设施和农田道路网络配套的综合性工程技术措施,实现耕地质量和数量的保护和提升。丘陵山区涉及缓坡地、条田和梯田3类耕作田块类型,主要包括蓄水池、竖井及灌排管道等3类农田水利设施,包括田间道和生产路2类田间道路。其实质是在"小块变大块"的过程中,依据山区丘陵地形地貌条件修筑适宜地块规模,对应配套相应农田水利设施及生产道路体系,促进压煤区农业适度规模经营。具体见表1。

表1 农地整理技术要点

技术要点基本内容建设区域识别主要依据地形地貌、地面坡度、田块形状、田块规模及是否采煤等核心因素规划设计不同类型地块的建设区域田块合并修形在缓坡地或平缓地中,地块形状设计以长方形、方形为主,平行四边形或梯形为辅; 将坡度较大区田块设计为矩形或梯形的梯田,平行于等高线布置。并根据田块实际情况,以田坎、沟渠、生产路等要素作为地块边界修筑形式,依据地形地貌实现田块集中连片农田水利设施整合基于本区域生产生活用水情况,依据地形地貌、土地利用数据以及多年月均气象数据,计算区域用水需求总量,确定地块内蓄水池选址和工程设计规格,并根据地表水水文特征和在作物生长期的灌溉保证率,制定农田水利整合规划农田道路网络配套基于农业生产和休闲产业发展中的交通流、人流和物质流对农村道路的需求,结合当地农机具及主要交通工具规格,利用煤矸石、煤渣等矿业生产废弃物,确定和建设地块区域田间道和生产道路纵横交错的网络布局和工程设计规格集成技术建设区域规划技术+土地平整工程技术+农田水利工程技术+农田道路工程技术+矿业废弃物循环利用技术

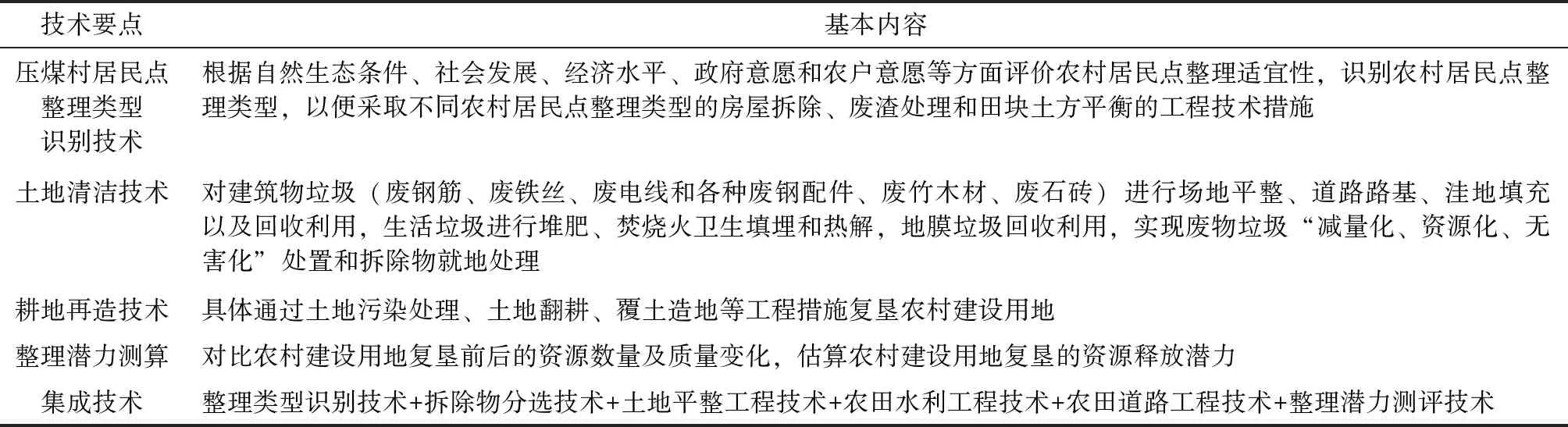

(2)压煤村居民点整理技术。其实质是农村居民点整理、村庄搬迁安置建设与城镇建设、新农村建设、村矿建设结合起来,通过农村建设用地复垦技术一方面优化农村建设用地存量,增加基础公共服务设施供给,改善农民生产生活条件,满足城市建设用地需求;另一方面通过压煤村庄搬迁及农村居民点整理,释放大量被压覆的煤炭资源,缓解矿企和农民冲突。关键技术要点见表2。

表2 压煤村居民点整理技术要点

技术要点基本内容压煤村居民点整理类型识别技术根据自然生态条件、社会发展、经济水平、政府意愿和农户意愿等方面评价农村居民点整理适宜性,识别农村居民点整理类型,以便采取不同农村居民点整理类型的房屋拆除、废渣处理和田块土方平衡的工程技术措施土地清洁技术对建筑物垃圾(废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件、废竹木材、废石砖)进行场地平整、道路路基、洼地填充以及回收利用,生活垃圾进行堆肥、焚烧火卫生填埋和热解,地膜垃圾回收利用,实现废物垃圾“减量化、资源化、无害化”处置和拆除物就地处理耕地再造技术具体通过土地污染处理、土地翻耕、覆土造地等工程措施复垦农村建设用地整理潜力测算对比农村建设用地复垦前后的资源数量及质量变化,估算农村建设用地复垦的资源释放潜力集成技术整理类型识别技术+拆除物分选技术+土地平整工程技术+农田水利工程技术+农田道路工程技术+整理潜力测评技术

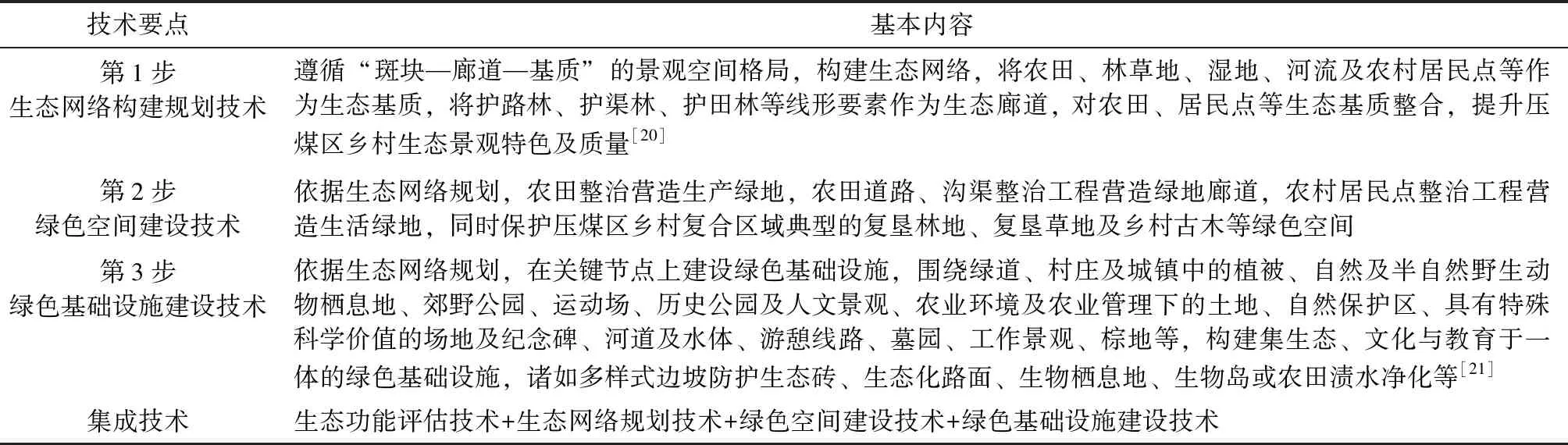

(3)生态景观提升技术。遵循维护压煤区乡村生态系统多样性,提升压煤区乡村复合文化与景观、构建生态安全等目标,主要从生态网络基质建设、完善绿色基础设施、提升生境质量和生态景观美化等方面提升压煤区生态景观。主要整理对象包括已开采的矿山、损毁农田及农村居民点,此外,还包括林地、草地、水域等生态用地及护路林、护渠林等廊道用地。压煤区土地整治针对生态空间整治关键技术要点见表3。

表3 生态景观提升技术

技术要点基本内容第1步生态网络构建规划技术遵循“斑块—廊道—基质”的景观空间格局,构建生态网络,将农田、林草地、湿地、河流及农村居民点等作为生态基质,将护路林、护渠林、护田林等线形要素作为生态廊道, 对农田、居民点等生态基质整合,提升压煤区乡村生态景观特色及质量[20]第2步绿色空间建设技术依据生态网络规划,农田整治营造生产绿地,农田道路、沟渠整治工程营造绿地廊道,农村居民点整治工程营造生活绿地,同时保护压煤区乡村复合区域典型的复垦林地、复垦草地及乡村古木等绿色空间第3步绿色基础设施建设技术依据生态网络规划,在关键节点上建设绿色基础设施,围绕绿道、村庄及城镇中的植被、自然及半自然野生动物栖息地、郊野公园、运动场、历史公园及人文景观、农业环境及农业管理下的土地、自然保护区、具有特殊科学价值的场地及纪念碑、河道及水体、游憩线路、墓园、工作景观、棕地等,构建集生态、文化与教育于一体的绿色基础设施,诸如多样式边坡防护生态砖、生态化路面、生物栖息地、生物岛或农田渍水净化等[21]集成技术生态功能评估技术+生态网络规划技术+绿色空间建设技术+绿色基础设施建设技术

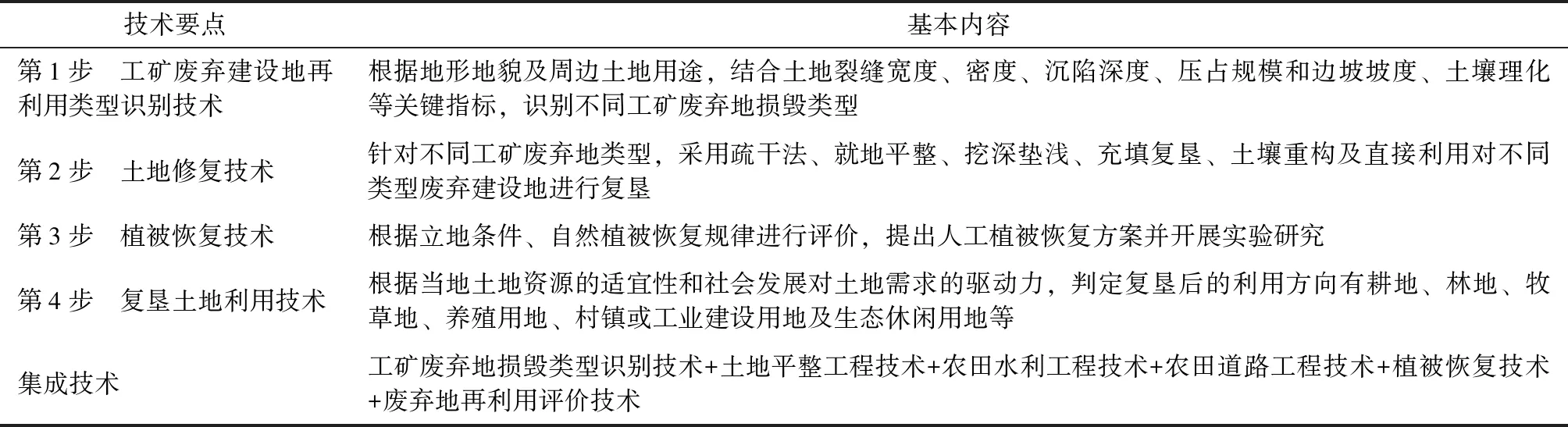

(4)工矿废弃建设地复垦技术。即立足于恢复和提升工矿建设用地原有的生产和生活功能,针对土地塌陷、裂缝、积水、土壤污染、建筑物废弃以及基础设施缺乏等问题,采取基于再利用适宜性以工矿废弃地修复为核心,辅以农田水利设施整合、交通基础设施配套及生态防护林建设的综合性性工程生物技术措施。该技术能够引导工矿废弃地再利用的合理性和有效性,实现土地集约利用,关键技术点见表4。

表4 工矿废弃建设地复垦技术要点

技术要点基本内容第1步 工矿废弃建设地再利用类型识别技术根据地形地貌及周边土地用途,结合土地裂缝宽度、密度、沉陷深度、压占规模和边坡坡度、土壤理化等关键指标,识别不同工矿废弃地损毁类型第2步 土地修复技术针对不同工矿废弃地类型,采用疏干法、就地平整、挖深垫浅、充填复垦、土壤重构及直接利用对不同类型废弃建设地进行复垦第3步 植被恢复技术根据立地条件、自然植被恢复规律进行评价,提出人工植被恢复方案并开展实验研究第4步 复垦土地利用技术根据当地土地资源的适宜性和社会发展对土地需求的驱动力,判定复垦后的利用方向有耕地、林地、牧草地、养殖用地、村镇或工业建设用地及生态休闲用地等集成技术工矿废弃地损毁类型识别技术+土地平整工程技术+农田水利工程技术+农田道路工程技术+植被恢复技术+废弃地再利用评价技术

2 数据来源与处理

2.1 综合示范区概况

针对“地—矿”资源利用冲突逐步严重,以“地—矿”资源协调利用的关键问题为导向,以“技术集成”和“典型示范”为途径,依托国土资源部公益性项目“北方村庄压煤山丘区土地综合整治技术研究”项目泽州县综合示范基地,选取山西泽州县车郭庄、王虎山、沙沟和原庄等4村为综合示范区,开展村庄压煤山丘区土地综合整治理论与技术实证研究。

(1)自然条件。综合示范区位于山西省晋城市泽州县,研究区位于山西省晋城市泽州县川底乡西北侧约4km处,其地理坐标为北纬35°33′53.60″~35°35′23.37″,东经112°37′49.60″~112°40′15.37″(图1a)。地处太行山脉南端西侧、沁水盆地的东南缘,地貌类型属低山丘陵区,坡度范围为0~69°(图1b)。自然植被以旱生植被群落为主,植被覆盖率较高,约为90%。

图1 综合示范区地理位置及坡度

(2)土地利用情况。2015年土地利用现状显示(图2),示范区总面积为1 091.71hm2,耕地为308.38hm2,园地为3.14hm2,林地为359hm2,草地为312.08hm2,水域及水利设施用地15.17hm2,其他土地43.22hm2,城镇村及工矿用地50.74hm2,各占28.25%, 0.29%, 32.88%, 28.59%, 1.39%, 3.96%, 4.65%。

图2 2015年综合示范区土地利用现状

2.2 数据采集

(1)资料数据来自2014—2015年研究区两次的资料收集工作,分别从川底乡政府、川底乡国土所及各村委会获取研究区基本概况、土地利用变更调查数据; 从《泽州县土地整治规划(2010—2015)》《土地复垦报告》 (2010)《泽州县生态功能区划(2007)》等相关规划中提取示范点产业发展及土地利用数据; 从《泽州县川底乡原庄、车郭庄等4村土地整治规划初步设计报告》(2017)提取示范区各类工程布局及施工效果数据。从天安海天和天安盈胜煤矿的《煤炭储量报告》和《煤炭开采方案》中获取煤炭开采的相关数据。

(2)调查数据采集工作时间2014—2016年,为公益性项目研究所开展的调查,针对村委干部、农户、农业企业及煤矿企业负责人。

3 结果与分析

3.1 农地整理技术应用及效果

表5 耕作田块修筑及其配套技术应用指标效果

评价准则评价因子整治效果耕地保护耕地面积(hm2)增长率(%)17.79粮食产能(kg/hm2)增长率(%)33.33耕地质量提高等级1平均地块面积(m2)变化率(%)261.54高标准基本农田建设面积(hm2)增长率(%)13.72灌溉保证提升率(%)-田间路网密度(m/hm2)增加量12.88

耕作田块修筑技术。经调查,综合示范区平均坡度在15°~25°左右的耕地占40%左右,当地农民现在种植的田块的最大面积为0.1~0.26hm2,最小地块面积0.007~0.07hm2,每户总面积平均为0.49hm2,每户田块总数平均为5.2块,较为分散。为了满足该区域产业布局和适度规模经营的要求,田块修筑过程中对坡度较大的地形降坡和筑坎等措施将坡度控制在6°左右,为田块平整提供基础条件。应用耕作田块修筑及其配套技术,经过田块归并,耕地面积增加54.68hm2,平均单个田块规模从0.13hm2增至0.47hm2, 经过田块调型,田块多为长方形或接近于长方形,基本能够满足中小型机械作业单元的要求。耕地质量等级增长1~2个等级,粮食(玉米)产能由300kg/667m2增至400kg/667m2,高标准基本农田增加149.8hm2。耕作田块修筑效果见表5,图3。

农田水利整合技术。调查发现,综合示范点项目区处于泽州县丘陵区,项目区内地下水主要是满足项目区农作物在种植时的保旱水。由于项目区地形较为复杂,经过研究,项目区不进行灌排工程建设,主要通过田块的坡度设计与田坎设计实现农田的蓄、排水,因此灌溉面积增长为0。

农田道路网络配套技术。从具体应用来看,一是对田间道需容纳高强度、高频率的大宗物、车、人通行,设计宽度为6.0m; 二是生产大路设计宽度为3.0~4.0m,主要用于连通田间道,便于农用机械通行以及便于农业物资及产品进出田块。通过田间道路配套完善,在典型示范区田间道工程设计中,田间道总长度为4 675.18m,主要包括改建项目区内原有的田间道2 709.83m,新修田间道1 965.35m,因此道路密度增加12.88m/hm2。

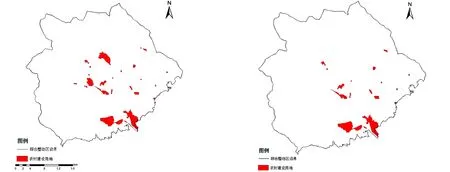

图3 综合示范区田块修筑、田间道路整治前(左)后(右)布局

图4 综合示范区压煤村居民点整治前(左)后(右)布局

表6 压煤村居民点整理及其配套技术应用指标效果 %

3.2 压煤村居民点整理技术应用

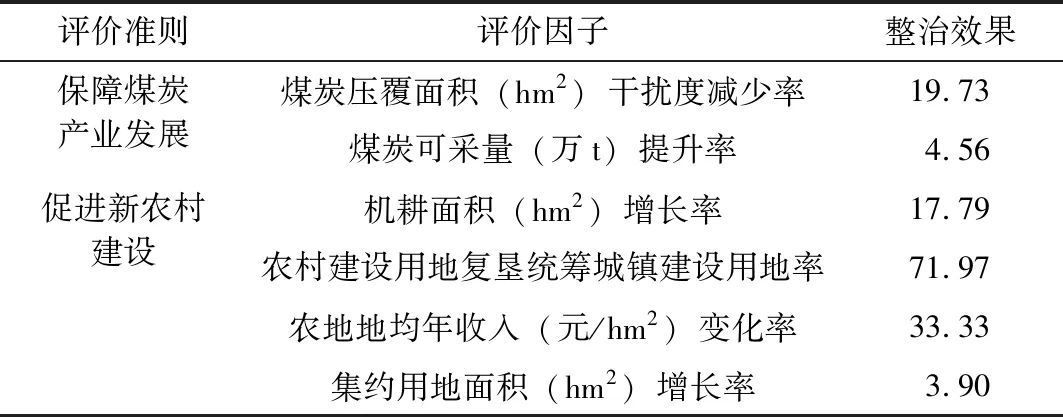

调查发现,因压煤村庄空心化导致居民点及附属设施用地均处于废弃、闲置或低效利用状态,且山丘区居民点用地地势平坦,更易借势造就连片大面积田块布局[22]。通过应用农村居民点整理技术,综合示范区农村居民点减少15.52hm2; 平衡综合示范区农村新村占地后,剩余11.17hm2复垦宅基地指标可流转用于城市建设,统筹城乡用地率为71.97%。另据规划设计,示范区增加机耕面积54.68hm2,机耕面积增长率为17.79%。农地地均年收入由整治前的1.35万元/hm2提升至1.80万元/hm2,增长率为33.33%; 增加设施农用地、水浇地及园地等集约用地面积63.07hm2,集约用地比重提高3.90%。从促进煤炭产业发展来说,因王虎山、车郭庄等2个压煤村庄搬迁,煤炭开采干扰率减少19.73%,释放煤炭可采量289.34万t,占煤炭可采总储量的4.56%。具体见表6,图4。

3.3 工矿废弃建设用地复垦技术应用

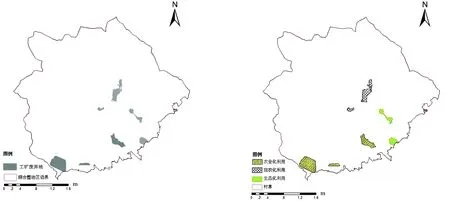

根据实地调研,研究示范区工矿废弃建设地类型主要包括煤矸石压占、废弃工矿建设用地(风井口及火药库)、取土场,总面积为29.62hm2,根据工矿废弃地再利用的适宜性和社会经济发展需求的驱动力确定工矿废弃地的再利用用途,主要为农业化、非农化和生态化利用方式。针对农业化再利用的工矿废弃地主要采用填充—平整—覆土相结合的方式; 针对非农化利用工矿废弃建设用地主要是利用原有的建筑物及基础设施,修复至可供再利用状态。具体见表7,图5。

表7 工矿废弃建设用地复垦及其配套技术应用指标效果

%

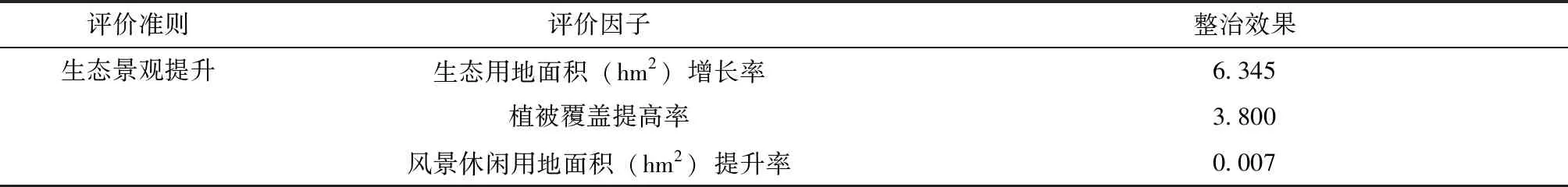

3.4 生态修复技术应用

根据调研,综合示范区土地综合整治规划设计4类生态用地主要包括生态防护用地、水土保持用地、水源涵养用地和风景观光用地。生态防护用地主要是以防护林为主,布局在村边界呈现环状走廊格局及一、二级主干道道路防护林的网状格局; 水源涵养用地主要是在水库及水系的集水区范围内布置以自然林、人工林为主,灌木林和草地为辅的能够稳定径流、调节区域降雨的水源涵养林; 水土保持用地主要是分布在大于25°的低山丘区、有岩石裸露的植被稀疏区域以及农用地边坡布置乔灌木形成水土保持林,成为绿色空间基质; 风景观光作为生态点,主要是围绕水库修建观光道,种植观赏林,树种为柳树,满足农户休闲需求。整治后生态用地面积从671.07hm2提高到713.65hm2,植被覆盖率从整治前的30.6%提高到34.4%,增加风景用地面积0.077hm2。具体见表8,图6。

图5 综合示范区工矿废弃地整治前(左)后(右)布局

图6 综合示范区生态用地整治前(左)后(右)布局

表8 生态恢复建设配套技术应用指标效果 %

4 结论

结合综合示范区土地综合整治效果,对压煤区而言,发挥土地综合整治的支撑作用,除了遵循一般性整治目标、整治内容及工程技术要求,还应与农业产业化、新农村建设、压煤区资源绿色循环利用及煤炭企业生产发展的需求相对应[23-24]。将基于“地—矿”协调利用的压煤区土地综合整治集成技术,关键在于田块修筑、压煤村居民点整理、工矿废弃建设地复垦、资源循环再利用及生态修复等项目联动实施,而基于以上内容的土地综合整治技术体系优化应用于综合示范点,有效满足了当地农业转型,矿企生产、新农村建设同步发展,也为实现“地—矿”资源协调利用奠定了工程基础,取得了良好的技术经济效果。结果表明,示范区耕地面积增长17.79%,粮食产能增长率33.33%,耕地质量提高等级1个等级,平均地块面积变化率为261.54%,高标准基本农田建设面积增长13.72%,田间路网密度增加量12.88m/hm2,煤炭压覆面积干扰度减少19.73%,煤炭可采量提升率4.56%,机耕面积增长率为17.79%,农村建设用地复垦统筹城镇建设用地率71.97%,农地地均年收入变化率33.33%,集约用地面积增长3.900%,工矿废弃地面积减少100%,复垦后土地再利用率100%,生态用地面积增长率6.345%,植被覆盖提高率3.800%,风景休闲用地面积提升0.007%。因此,通过理论和实践分析,基于资源协调利用的土地综合整治转型理论和集成技术,能够有效提高“地—矿”资源利用规模,促进村矿同步发展。