两种合理性框架中的国家行动:农村妇女参与村庄治理七十年研究*

2019-09-18刘筱红

□ 刘筱红

内容提要 新中国成立七十年来,农村妇女参与村庄治理从土改、合作化、人民公社走到当下的村民自治,一路风雨兼程。 国家致力于推动农村妇女参与村庄治理的行动,在价值合理性和工具合理性两种框架中不断地相互磨砺、相互补充、相互汇通,进行合乎理性的权衡和选择。 虽然国家在某些阶段,工具合理性的选择更为优先,但男女平等的终极价值贯穿始终,“初心”始终未变。在两种行动合理性框架中分析新中国成立七十年国家支持农村妇女参与村庄治理的行动,可以看到国家在面对和解决现代理性化社会的深刻矛盾时所走的“中国道路”。

中国共产党是最早认识到农村妇女苦难深重的现代政党, 也是最早和最成功地将农村妇女动员、 组织和吸纳到革命事业中的现代政党。 1949年中华人民共和国成立后,“妇女翻身” 成为当时农村家喻户晓、妇孺皆知的共同认知。 但是,海外研究中国农村的学者弗里曼、 毕克伟等人在其学术著作中, 对新中国成立初期中国农村妇女与国家的关系作出了类似“两颗流星”的判断:“妇女和国家对男女平等的热情和关心, 就像两颗流星似的,不久即在互不关心和失望中骤然陨落了。”①这种判断是基于事实还是对事实的误判? 如果是误判,遮蔽事实的迷雾是什么?这是一个需要研究并作出回答的问题。 本文从新中国成立七十年的起始路径一路追溯, 探寻农村妇女参与村庄治理从无到有、从边缘到中心逐渐发展的情境历程,分析其中国家与农村妇女的关系、 其行动的合理性取向及内在理性逻辑。

本文所说的“村庄”,作为治理单元,是指新中国成立七十年来, 农村先后出现的互助组、 合作社、人民公社时的生产大队、改革开放后的行政村村委会等基层集体或村民自治组织。 本文所运用的分析工具是韦伯的工具合理性和价值合理性概念及理论。韦伯认为,人类的社会行动按其行为取向来划分,可以有:目的合乎理性的(即工具合理性)、价值合乎理性的(即价值合理性)、情绪的、传统的四种“理想类型”。 目的合理性和价值合理性是韦伯最为关注和着重分析的现代社会理性化的两个不同类型。所谓“目的合理性”,韦伯的解释是“谁若根据目的、手段和附带后果来作他的行为的取向”,对手段、目的与附带的后果进行“合乎理性的权衡”,“这就是目的合乎理性的行为”, 通过理性的权衡,来选择达到目的的最有效手段,是目的合理性概念的要义。 在这个概念中, 达到目的的“手段”优先于“目的”。因此,法兰克福学派的霍克海默和阿尔多诺在反思韦伯的“目的合理性”时,将其改造(或改称)为“工具理性”。 基于这个概念的本质特征, 后来的学者更多称韦伯目的合理性为工具合理性。 所谓“价值合理性”,韦伯界定是“谁要是无视可以预见的后果”, 他的行为服从于他的某一“重要性的信念”,“不管什么形式,他坚信必须这样做”,这就是纯粹的价值合乎理性的行为。用更通俗的表达是,价值合理性只考虑在价值理念上“应不应该”做,而不顾及现实的可不可行及行动的后果。 至于“情绪的”和“传统的”行为取向是“现时的情绪或感情状况”和“约定俗成的习惯”,属于非理性的行动类型,被韦伯放置在分析的边缘状态。②

在本文的分析中, 国家致力于推动农村妇女参与村庄治理的行动, 是在价值合理性和工具合理性两种理念和行动框架中进行不断地切换、调适、融合,以寻求适宜的结合度量。 尽管男女平等的终极价值贯穿始终, 而在特定的时间空间环境中,农村妇女参与村庄治理的国家行动,阶段性地凸显工具合理性的效率追求,如韦伯所说“行为的价值合乎理性的取向, 可能与目的合乎理性的取向处于形形色色的不同关系中”,而“社会关系也毫无例外地仅仅存在于已经发生过、 正在发生着或者将要发生一种根据行为意向其方式可标明的相互调节的行为的机会之中, 这一点必须永远坚持”,换言之,必须永远坚持的要点是:已经、正在或即将发生的 “社会关系” 是根据社会行为取向(通过类型化和概念化来标示) 进行相互调节,无论是工具合理性还是价值合理性都不能上升到“绝对的”理性层面,否则,都会走向反面——非理性。对两种合理性的评价,可以继续用韦伯的话来表达:“只有成果才能表明它们对于我们是否适宜”。③

一、农村妇女参与村庄治理七十年历程

新中国成立七十年以来, 农村妇女参与村庄治理可以中国农村政治经济体制改革作为标志,划分为前后两个阶段。在这两大阶段中,又可以根据农村妇女参与村庄治理的阶段性特点, 将改革开放前(1949年至1976年)的二十七年再分为新中国成立初期的十七年和文化大革命的十年;改革开放后(1977年至今)则以2005年农村税费改革为界线,分为两个阶段。

(一)参与村庄治理的农村妇女:土改、合作化和人民公社时期(1949-1976)

新中国成立后的前十七年, 中国农村经历的最大事件是土地改革、合作化和人民公社。毛泽东主席宣布中华人民共和国成立之时, 也是执政党向农村妇女兑现“妇女翻身”、“男女平权”承诺之始,同时农村妇女作为“伟大的人力资源”,国家在社会主义建设不同的阶段, 也有不同强度的需求,因此,新中国成立初期的十七年,国家在动员和吸纳农村妇女参与村庄管理的政策和策略中,可以明显辨认出价值与工具两种合理性的合作、互补、冲突和调适。 因为搜集当时全国性统计资料不很容易,笔者除了利用文献资料外,还以所在研究机构所做的大型农村妇女口述史资料作为补充,从国家(政党)与农村妇女两个层面进行描述和分析。

亲历过中华民国与中华人民共和国更替的农村妇女, 对新中国成立之初最深刻的记忆是废除包办婚姻和土地改革运动, 农村妇女获得了前所未有的婚姻自主权和土地所有权。 虽然《婚姻法》和《中华人民共和国土地改革法》的颁布和实施,并不与农村妇女参与村庄管理直接相关,但“行动的人们的感知和设想, 往往可以理解地在很大程度上由他们的社会的、 经济的和政治的现实情况所决定”,④人们根据“自身的感知来建构所处的环境”,⑤作出行为选择,农村妇女从废除包办婚姻和成为土地真正主人的改变中,感知到女人的翻身,“翻身”进入那个时代妇女记忆的话语,共产党让妇女们在政治上解放、经济上受益、婚姻上有自主的可能,这就成为她们信任共产党、认同新国家、热情参与村庄管理的情感基础。

尽管新中国保护妇女婚姻自由、给予妇女与男子同等的土地产权,但动员最底层农村妇女、将她们带入国家政治的轨道,路途是曲折艰难的,具有草根性和地方性知识的农妇干部发挥了重要的作用。土改时当过村里妇女主任的贺秀珍回忆说,“土改工作队刚到这边的时候, 他们不直接动员妇女,那个时候村上有小组长,开会的时候就让小组长去叫”,但小组长叫妇女来开会,是叫不来人的。 后来工作队培养她为骨干, 让她担任村农会的干部,她和工作队的女队员一起,家家户户去做工作,才逐渐打开局面(ZYN20170112HXZ)。 革命的底层妇女动员,培养底层妇女干部是关键性的要素。尽管她们可能不识字、可能对外面的世界知之甚少,但她们的主体意识一旦被动员觉醒, 她们的创造能力、回应国家和建构制度的能力迸发而出。以土改中争取妇女土地权益为例,国家颁布的《中华人民共和国土地改革法》规定男女平等分配,并归各人所有。 但在颁发土地证时,全国各地的做法不一,有的地方在土地证上只按户写上户主的姓名。 这样的做法引起了妇女们的争议, 农会的妇女干部们坚持以“人”为单位发放,以保证妇女的土地所有权。 根据妇女的要求,不少地区政府强调“土地证要写上全家人姓名”,或者给妇女单独填写土地证,落实妇女对土地的所有关系。⑥

根据口述史资料的归纳总结, 土改及合作化时村庄女干部的共同特点是:1.出身贫困。 土改以前“特别穷”,“就是贫得最很的那种”(SSH201707 15LAT@S)。 2.从土改中受益,分得了土地,生活有了明显的改变,“土改了分地, 俺姊妹几个一个人二亩半地, 分了四口人的地, 一共分了十亩地”,“生活变好了,有啥吃了,人不愁吃的了不就妥了嘛。 ”(SSH20170716WYH@S)因此,她们对土改及领导土改的共产党有感情、有认同,对土改“那当然满意啊,正要饭呢不要饭了,有地种了”,“土改了以后知道共产党给穷人办事了嘛。 ” (SSH20170 718ZYH@W) 3.与宗、族的关系疏离,家庭规矩及训诫不严。 那些最早被动员起来的妇女骨干,家庭背景或是村里的小姓、或是流落来的外来户、或因家贫与宗族关系不密切,因而她们相对较少受家和族的管束。 “因为我是最穷的,还积极,俺爹俺娘也不管我,八路军来了之后,就翻身了,能当家作主了,到哪他们都不管”。 (SSH20170204RYF@W)4.与她们的性格也有关系。她们大多胆大会说,敢于接受新事物。 因此,这些家庭贫困、受婚姻迫害深重、又有一些胆量的妇女,对新时代表现出极大的热情,成为最早的妇女干部。 根据《新中国妇女参政足迹》的统计数据,当时湖北省当农会主席的妇女有620 人,华东、中南、西南、西北四个大行政区4000 万农村妇女加入了农民协会,占农会会员总数的三分之一。

土改结束后, 紧接着就是互助组和合作化。1954年全国妇联得风气之先,发出了《关于当前农村工作的指示》,强调在农业合作社、互助组及基层妇女代表会议的妇女积极分子中, 选择积极劳动、政治思想进步,能联系群众、又有一定能力的妇女, 有计划地培养她们成为基层组织的领导骨干。 1956年农业合作化运动迅猛发展,全国妇联将1954年的指示进一步量化为具体指标:“各级妇联必须协助合作社重视培养妇女骨干, 做到社社有女的正或副社长, 队队有女的正或副队长,并且在社务管理委员会、监察委员会内逐年增长提拔培养女委员、女股长、女技术员、女会计员。 ”⑦不仅妇女组织在行动,国家也在行动,1956年第一届全国人民代表大会第三次会议上通过、以中华人民共和国主席的名义公布的《中华人民共和国高级农业生产合作社示范章程》, 以法规的形式确认和推动农村妇女进入村庄集体组织领导岗位:

在合作社的领导人员和工作人员里面,女社员要占有一定的名额。在合作社主任、副主任里面,至少要有妇女一人。

该章程为当时农村妇女参与农村公共领域的领导和决策活动提供了法律依据。 据统计,到1956年底, 全国75.6 万个农业合作社中,70%-80%的社有女社长或女副社长,约计50 余万人,约占社长、副社长总数的66.1%。 妇女担任社务委员和生产队长的人数更多。⑧1958年底周恩来总理在中南海接见的7 位参加全国妇女社会主义建设积极分子代表大会的人民公社女社长, 便是农村妇女参与村社管理的典范。

1956年是中华人民共和国历史上农村妇女参与村社管理的高峰,但高峰之后,下滑的情况开始出现。由于升社并社,人民公社成为国家行政系列中的基层行政组织, 人民公社的女干部特别是社长、副社长显著减少。不过生产大队作为集体组织,其职数受到的影响不像公社一级那样突出,大多数生产大队通过任命的形式至少会配备一名妇女主任。由于集体生产管理的需要,大多数生产小队会有一名妇女队长。 当然,“农村绝大多数干部是男人”⑨是当时的普遍现象。

始于1966年至1976年结束的文化大革命十年,受特殊政治气候的影响,妇女在国家公共权力机构中的参与出现了顶层和底层两极相对有所发展,而中间层级人数大量萎缩的现象。与城市甚至公社干部不同, 农村生产大队及生产队的女干部则另有一番景象, 以任命制的形式在大队一级领导班子中配有妇女干部,除了原有的妇女主任,还向党支部副书记、生产大队副大队长、共青团书记等职务沿伸,生产小队配有妇女队长等,在农村公共权力结构中妇女的领地有所扩展。

(二)农村妇女参与村庄治理:改革开放村民自治时期(1977年至今)

几千年传统乡村社会基本处于自治状态,有着深厚的制度基础和文化积淀, 但这一整套运作体系中没有妇女。 基于传统但与传统的乡村自治有着本质不同的村民自治始于改革开放, 在村民自治的框架下农村妇女参与村庄治理也于此发端。 1988年《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》(以下简称《村组法》)正式试行,国家以法律形式确立了村民自治的原则和组织形式。 村民自治逐渐向制度化、 法制化和程序化的轨道上转化。 传统乡村自治的基础性制度以排斥妇女参与为特征, 在这样的底色规则中嵌置男女平等参与的村民自治制度,其本身具有反传统性质,使其推进困难重重、行路迭宕起伏,然而所取得的成果旷古开新。 根据村民自治时期农村妇女参与村庄治理的阶段性特点, 以2005年农村税费改革为界线,可分为两个阶段。

1. 行行重行行:努力向前

1995年以前有关农村妇女当选村委会成员的数据缺乏,农村妇女进村委,还未作为一个问题凸显出来。 1995年开始,农村妇女参与村民自治的情况有了变化, 妇女当选村委会成员的问题开始受到部分省市政府和妇女组织的关注。丁娟《中国妇女的政治参与状况》一文中提到1995年村委会成员中妇女比例是15.7%,⑩其比例明显低于人民公社体制下生产大队干部的性别结构。

1998年《村组法》结束试行进入正式运行期,选举程序逐渐规范,直选的方式得到广泛推行,选举在更大程度上体现了民主。 但从另一个方面来看,长期被忽视的农村妇女进村委的问题,在不特别加入性别平等价值引导的放开直选中, 终于显示其严重的后果,同时也是在低谷中萌发转机。农村妇女参与村级治理的情况呈现两个特点: 一是1998年至2004年是中国农村妇女参与村庄治理面临最严峻挑战的时期, 女性当选村委会成员的比例在波动中下滑。至2004年降至有统计数据以来最低。 二是农村妇女在村委会中的比例明显下降的问题开始引起中央领导的重视,1999年初彭珮云在青岛市妇联上报的农村妇女进村委的调查报告上签署了“妇女参政应从基层抓起,希望这个问题能引起重视”的意见,并将报告送到中共中央办公厅、国务院办公厅,引起国家领导人的重视。由此, 农村妇女入选村委会遭遇困难的问题开始提上议事日程, 当年民政部下发了第一个支持农村妇女进村委的文件, 民政部和全国妇联以及地方妇联为了推动农村妇女当选村委会成员做了很多工作, 致力于从政策和制度实施的创新两个方面来遏止下滑, 局部地区农村妇女进村委的比例开始提升。但从全国来看,政策及项目示范所起的作用还需要时间来发酵和催化。

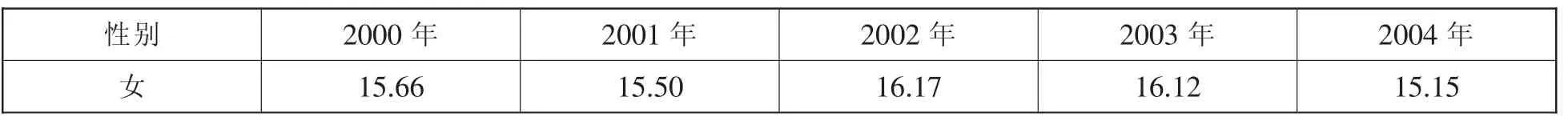

从社会性别统计角度来看,2000年是一个具有标识意义的年份,从该年开始,全国农村村委会换届选举的数据中,增加了性别统计的项目。统计数据显示,2000年底全国村委会成员中, 女性比例为15.66%,平均每个村有0.67 个妇女。 按当年村委会委员的平均规模(4.3 人)推算,全国有1/3的村委会中没有女委员。 从2000年至2004年农村妇女进村委的比例呈曲线下降趋势,至2004年降至有统计以来最低,具体见下表1。

2. 迭宕后的起跳:站上新台阶

2005年国家关于农村的发展战略发生了根本性的转变, 重要标志是农业税费制度改革的完成和新农村建设及由此产生的一系列制度安排。农村税费改革完成, 中国全面取消农业税并开始了新农村建设工程,农村进入后税费时代。这些转变逐渐改变着农村的治理形式, 为农村的两性共同参与、和谐发展提供了治理基础。所有这些有利于农村妇女民主参与的因素经过生长催化,至2006年便出现明显效果。2007年民政部对民政统计报表中有关村民自治的指标设置进行了修改,重点强化了分性别统计, 除保留“女村委会成员数”外,增加了“女村委会主任数”和“女村民代表数”等指标。从统计数据中我们看到了三个方面的长足进步。

(1)2006年有关农村妇女进村委的数据统计出现大跨度的上升。国家的农村发展战略转变、农村税费改革和新农村建设的开展, 农村的治理形式发生了转变; 国家支持农村妇女参与村级治理的政策越来越具体,越来越有力度,支持妇女参与村庄治理的政策,已经被越来越多的人接受。2006年村委会成员中女性的比例上升到23.16%,创村民自治有史以来最高。

(2)村委会中的女村委会主任比例大幅度提高。2002年以前,农村村委会中的女主任比例一直在1%左右徘徊,⑪2002-2004 届期,全国女村委会主任的比例是3.06%,较之前期有所提高。⑫2007年民政部在村民自治的统计报表中增加了女村委会主任的数据比例, 全国村委会主任的女性比例实现了突破性增长, 达到了14.88 个百分点,与2002-2004 届期的3.06%相比,提高了11.82 个百分点。 这不仅表明国家加大了推进农村妇女民主参与水平的力度, 也意味着农村妇女在村庄治理中发挥作用的进步。 村庄权力结构中的女性委员边缘化的问题正在改变,女性不仅要进村委,有发言的一席之地,还要进入权力中心,成为积极的有影响力的发言人。

(3)女村民代表比例的起起伏伏。提高村民代表大会中女代表的比例, 是为了推进女性群体参与。 但女村民代表的比例似乎一直得到的关注度不够。 2005年以前关于女村民代表的比例主要是一个倡导性取向, 国家和大多数省份未将之列入统计指标,没有受到重视。 直到2007年国家将女村民代表列入统计指标,才有了全国性的数据,当年全国村民代表会议的女性成员比例是26.60%。此后数据比例起起伏伏,增长的幅度不大。

表1 2000-2004年全国农村妇女进村委的比例

表2 2000-2015年全国村民委员会中女性成员、女村主任、村民代表会议中的女代表比例

二、两种价值框架中的努力

中国共产党从成立之初, 就把妇女解放作为孜孜以求的价值目标,新中国成立后,较之战争年代,执政党更有能力来兑现以前的承诺,帮助曾经生死以之支持过革命战争的农村妇女实现“翻身”“解放”,成为国家始终如一坚持不懈的取向,只是不同时期有不同的概念,新中国成立初期是“翻身”“解放”,后来是“男女平等”,再后来是“男女平等基本国策”。 这种始终坚持的行动取向,按照韦伯的界定,“始终如一地”、“不管什么形式”,“坚信必须这样做”,⑬这就是纯粹的价值合乎理性的行为。但是作为后发国家,新中国面临强权环歭、百废待兴的巨大压力, 最有效地解决当下最紧迫的问题是当时的必然选择, 在国家所要坚持的众多价值理性中,男女平等的价值排序,其轻重缓急依国家面临的时势而定,并不经常处于优先位置。其价值排序的优先与否, 往往与男女平等的工具性价值密切相关。 当价值目标与当下事业成功与否的工具性目标结合在一起, 其在革命事业中的重要性才会更加凸显出来。

在韦伯的研究中, 价值合理性与工具合理性始终存在内在的紧张。在他看来,现代理性化的道路就是工具合理性的道路,精确计算、追求效率的工具合理性既是现代理性社会生生不息的强大推动力,同时它的强势发展又会超出理性的限度,产生理性异化的负功能。如对功利目的的过分追求,会遮蔽了现代社会对终极价值的坚持。 韦伯描述了现代理性社会两种合理性的矛盾, 但他并没有找到解决矛盾的出路。 韦伯辞世后近百年的现代化进程证明,价值合理性与工具合理性相互矛盾、相互依存,通过调适是可以达到统一互补,成为社会发展生生不息的动力。因此,肯定工具合理性意义的同时, 关注和回应人类情感和精神需求的价值合理性, 在现代理性化社会工具合理性发展的过程中始终必须在场。 用韦伯的两种行动合理性框架来分析新中国成立七十年中国农村妇女参与村庄治理的行程, 可以看到执政党面对和解决现代理性社会深刻矛盾的“中国道路”。

(一)工具合理性:关于性别的价格要素计算

从新中国成立一直到改革开放中期,国家发展的步履匆匆,迫于国际国内意识形态、经济发展、民生改善等压力, 政策和行动明显具有功利性追求。因此,工具合理性是农村妇女参与村庄管理的重要驱动力,但当这种动力不足时,又可能成为阻力。

诺思将制度变迁的来源归因于相对价格的变化和偏好的改变。“要素价格比率的变化(即土地—劳动、 劳动—资本或资本—土地等比率的变化),信息成本的改变,技术的变化(包括重大的、重要的军事技术)等,皆属于相对价格的变化。 ”⑭诺思在这里所说的劳动,主要是指从事劳动的人,也即人口(劳动力)要素。人分男女,由于劳动中的性别分工,男性劳动者和女性劳动者在不同时期,其价格比率也是不同的。相对价格要素的变化,改变了社会互动中妇女参与的激励。 王金玲在运用经济学理论研究中国农村妇女地位时, 又提出了一个新概念:性别价格。 她认为,性别的价值定位——性别的平等或不平等是一种具有普遍性的公共产品与公共消费品, 而性别亦由此构成自己的价格——性别价格。⑮这里我们着重分析土地、劳动(人)、 资金和性别这四种物品要素的价格比率变化。

由于社会需要的变化, 一种资源逐渐变得相对比较稀缺的时候,其价格要素就会出现变化。性别价格也是这样,“当某种性别具有的人力资本适用于社会效用最大化的需求并且/或者形成一定程度的供应短缺时, 当对于某种性别的投入能更适应社会效用最大化的需求, 进而能获得更多或最大的产出时,这一性别的‘价格’必然上扬”,⑯新中国成立初期,土地在农民中平均分配,极大地调动了农民的积极性,对农民的需求而言,土地的供需矛盾得到化解,马上又面临劳动力紧缺的困难。有了土地但缺乏劳动生产力, 是困难农民自发组织的互助组、 合作社并动员妇女下地来应对缺乏劳动力问题的最初动因。 同时导致农村劳动力的性别要素的价格上扬还与当时国家经济发展战略相关,国家集中力量发展工业,需要依靠农业来为工业发展提供必要的资本积累和人力资本, 对农村的物质资源和劳动力有着旺盛需求。 扩大农业规模、挖掘农业潜力需要更多的劳动力投入。动员妇女参与农业生产不仅是基层互助组、 合作社的自发要求, 也是国家从农村抽取资源发展工业的迫切需求。 西沟村女干部申纪兰对妇女参加劳动的动员和示范, 顺应了国家的价值倡导和现实需求,申纪兰因而成为国家树立的典范。作为伟大的人力资源——妇女被发现和动员, 由此引起农村人力资本中性别要素的价格上扬, 农村妇女走出家门参与社会生产正是在这个背景下展开的。

1956年是农村妇女参与村社管理的高峰,毛泽东在《发动妇女投入生产,解决了劳动力不足的困难》的按语中说,“在合作化以前,全国很多地方存在着劳动力过剩的问题。在合作化以后,许多合作社感到劳动力不足了, 有必要发动过去不参加田间劳动的广大的妇女群众参加到劳动战线上去。 ”在这里毛泽东明确将农村妇女定义为“是一支伟大的人力资源”,他写道:“中国的妇女是一种伟大的人力资源,必须发掘这种资源,为建设一个伟大的社会主义国家而奋斗。 ”⑰大量农村妇女参与集体经济劳动,是1956年农业社里女社长高比例的时代背景。对妇女本身来说,建设社会主义的过程也是妇女解放的过程, 很多口述受访者向笔者述说,参加集体劳动,挣得看得见的工分,婆婆欺压儿媳妇的现象便发生了改变。 当然还有另外的因素就是,农业社建立以后,一切生产资料都集体化了, 妇女出于生计的需求也必须走出家门参加劳动。 据统计,1952年全国参加农业生产的妇女约占农村劳动力的60%, 工作好的地区甚至达到80%-90%。⑱到1958—1959年的“大跃进”和人民公社化运动期间, 几乎90%的妇女都参加了农田劳动,年平均劳动日250 个左右,相当于男劳动力的3/4, 农村妇女对社会生产劳动的参与已与男性不相上下了。⑲

不能否认新中国动员农村妇女走出家门,参与社会生产,受力于共产党解放妇女的理想动机,是革命持续发展的必然逻辑, 妇女的解放只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。同时也要看到, 另一种更为强大而现实的动机则是来自迫切的功利需求。毛泽东在《中国农村的社会主义高潮》 一书的按语中, 多次针对农村妇女发出批示,要求动员妇女“一律参加到劳动战线上去”,最根本的动因是为了“解决劳动力不足的困难”。 农村劳动价格的上扬, 也带动了农村妇女的性别价格的上扬。理想的价值与现实的需求的结合,成为妇女“一律参加到劳动战线上去”的最大推力,随着性别要素的价格上扬,制度变革存在获得“潜在利润”的机会,进一步刺激了国家和社会吸纳妇女进入乡村权力结构的需求。

改革开放后中国农村经济改革是农民基于生存逻辑而自发创新进而得到国家政策支持进行的,在当时中国农村积贫而又急功近利的时代,从上至下人们盯的是如何“富”起来,无暇关心到改革给社会性别平等的影响上来,所以,从改革开放开始到农村税费改革前, 利益追求为导向的工具合理性居于主导地位, 农村妇女进村委的问题被整个社会所忽略是符合当时发展逻辑的。

工具合理性优先位置对农村妇女参与村庄管理的影响,首先表现在妇女回家、脱离集体化的公共场域, 其在政治场域表达意愿的交易费用的增加。 农村经济体制改革实际上是新中国成立以后最大也最无声息的“妇女回家”运动。 农村妇女回家,脱离社会生产回到家户经济之中,也在日常生活中脱离了公共生活的场域。 离散状态的妇女进入村级权力结构、意愿表达的交易费用增加。如果说集体化时期, 社员们参与社会化的劳动以及集体开展的多种政治活动, 朝夕相处的生活使得集体时代的人们在区域范围内形成一个“密集的社会网络,在这个社会网络中,人们彼此亲密了解”,那么包产到户后,生产活动以家户为单位开展,集体活动骤然下降,人们的社会关系渐而疏远,对大多数农村妇女而言,由于公共领域的活动减少,也由于嫁娶的家庭制度, 她们的生活半径比男性农民要小很多,对她们而言,除了周围有可能发生交集的人家外,行政村村委会范围内的社会,基本上是一个“大半生人的社会”。农村妇女“家庭之外的关系匮乏使年青的妇女无法建立一种最低限度的自我意识和自主权,在村里,人们只知道她是某某之女或某某的媳妇”,被社会了解和认同的机会减少,村民说:“村民不了解,不熟悉,当然不会投她们的票”。其结果一是她自己因为边缘化而缺乏参与的自信和兴趣, 二是因为村民的不了解而缺乏对她们的信任。 与活跃在“半熟人社会”的男性村民相比,农村妇女竞选村委会成员,社会资本低而交易费用又高, 理性的选择可能是放弃参选性价比更优。

其二是土地、 劳动力和性别等要素价格比率发生变化, 农村从事农业生产的劳动力要素价格比率下降, 与此相关的性别要素的价格比率也下降。 导致劳动力以及性别要素的价格比率下降的原因是:1.土地产权的明晰作为一种激励制度,解决了集体生产中搭便车的现象, 原来由集体组织的生产活动变为农户自主的生产活动, 为发家致富而劳动释放了农民的生产热情, 农业生产的效率大大提高。 2.国家对农村妇女参与社会生产的需求以及热情降低, 农村的生产单位由集体变为小农家户经济后, 由国家或地方政府计划组织的大量农村公共工程建设基本停止, 集体化时期的农业学大寨活动完全停止, 家庭农业生产也无须政府来动员和组织。 3.农业新技术的应用释放了大量的农业生产劳动力。 4.在改革开放前期经济发展模式中,一切向“钱”看的价值取向,人们的行为模式和人们对行为标准的合理解释发生改变,人们更多的是用经济价值去衡量制度的效用,制度的社会价值被淡化。

因此,“根据社会效用最大化的导向, 性别的价格会发生一定的乃至根本性的变化, 价格上扬线会在性别间发生位移, 作为公共产品和公共消费品的公众性别偏好会发生一定的乃至根本性的转变”,从国家层面来看,农村妇女“伟大的人力资源”的时代已经过去,稳定、发家致富、地方经济发展是地方政府农村工作的现实目标, 政府推动妇女参与社会、 在公共领域发挥作用的利益动机大大弱化。当农业生产成为家庭内部的安排,家庭也不需要妇女从集体劳动中获得报酬, 组织和个人发现了在现有制度安排下 (组织妇女和妇女组织)获得的“潜在利润”动机激励不足,他们对(可观察的)价格比率的变化直接作出反应,通过估计成本和收益将资源用于新的获利机会。 正因为农村性别要素的价格下降,在村委会选举中,妇女进不进村委受组织关注的程度降低, 如果村庄治理的权力资源配置竞争性大到人们有足够动机拒绝执行妇女进村委的制度安排, 而制度安排本身又是一个软条款,所谓村委会中妇女要有“适当”名额的制度安排便可以被误读或形同虚设。

改变的不仅是政府,社会和个人也有变化,用诺思的话来说, 相对价格的变化改变了个人在人们相互关系中的激励。 当农村劳动力的供应明显超过了需求,大量的农村劳动力向城市流动,外出打工去赚取看得见的真金白银时, 尽管在家户经济中,女性仍然从事着农业生产,甚至成为农业生产的主体力量, 但农业生产在家户经济中只是保障性要素,在真金白银面前,女性的家户农业经济价值被低估。

社会化小农的货帀最大化取向, 同样改变了农村的性别要素的价格。 尽管农民打工所获得的货帀还不能定义为“资本”要素,但作为改善“生计”谋求发展的“资金”,其地位较之传统自给自足的小农大大提高了,与之相应,在集体化时期,原来同为公社社员、获得工分报酬的男女农民,在非集体化后, 其建立在经济贡献基础之上的社会评价发生了变化,改善“生计”谋求发展的打工资金收入贡献遮蔽了由女性主要承担的家庭农业 “生存”保障收入贡献。 因此,大多数农村家庭收入模式看起来是“男人赚钱,女人管家”,妇女的家庭地位逐渐提高, 但这种划分再次将女人活动的空间限在了家庭, 从经济的角度支持着公共空间对男性的明显偏好和对女性性别的隐性排斥。

其三,基层政府对农村妇女参与村庄治理的需求发生了变化。上世纪80—90年代前期农村计划生育工作是“天下第一难事”,在村委会中保留一个妇女做计划生育工作, 从官方到村庄都有现实的利益需求。 1990年代后期,由于计划生育工作的难度降低,征收税费上升成为农村的“天下第一难事”,女性在村级治理中的性别要素价格相应发生了变化。妇女主任这个职务不再重要。基层政府的利益动机,首先是将税费收上来;其次是地方经济发展是考核政绩的最重要指标。 将富人、能人、强人选进村委会既能为乡镇分担压力、垫付资金,又能增添经济发展的政绩。 村民的利益需求很简单,有能力吸纳资源为村里公共事务、为村民做有利益的好事。 在利益权衡和文化约束的共同作用下,妇女干部在村委会中的地位进一步边缘化。杨翠萍在曹村访谈了33 人, 其中有16 人明确表示没有选妇女。 向常春在江村的访谈中村民也说:“村其他干部也不太把妇女干部当回事,认为计划生育是妇女干部的事, 其他的事则较少征求妇女干部的意见。 ”

由于村干部职数减少了, 原来男人们都不屑于一争的妇女主任这个职务, 现在虽不特别吸引人,但也不能“不把这个委员当干部”,男人们突然发现,原来“男人也可以管计划生育”,由女人担任的妇女主任回家去吧, 于是有数量不少的村妇女主任由男性来兼任, 妇女主任被挤出村委会。 以1999年全国妇联委托江苏省调查的报告为例,苏北的一个县女委员空白村数占村总数的25.6%,其中11%的村妇代会主任由男委员兼任。笔者在平村访谈女村民说:“咱村搞计生的是个男的,别的很多村也一样,没什么稀奇的。不是说要减少干部,就把她减掉了”。当现实目的的紧迫感或行政组织追求立竿见效的政绩时, 追求效率的强大势力会将工具的合理性置于比价值合理性更为重要的位置, 上世纪六十年代农村妇女干部大量被精简下岗、 以及村民自治前期农村村委会妇女成员比例一直低水平徘徊,其原因都可以从中追寻。

(二)价值合理性:“初心”得始终

韦伯的工具合理性和价值合理性的分类,是为了学理分析“而创造的、概念上是纯粹的类型”,即韦伯的理想类型,但“社会行为仅仅以一种方式或者另一种方式为取向,是极为罕见的”,更为常见的是混合类型。工具合理性是现代社会发展的巨大动力, 而价值合理性始终指引着社会发展的方向,两者之间既存在差异和矛盾,同时又具有相互依存、功能互补的重要意义。价值合理性如果没有现实功利的取向,只能是无法落地的空中楼阁。而工具合理性离开了价值合理性的价值指向,其扩张泛滥会将人类社会推向极地的彻骨寒凉。 新中国成立七十年来,农村妇女参与村庄治理,其初心始于妇女的翻身解放、实现男女平等,整个行程中,国家经常在工具合理性框架中采取行动,特定时期对功利和效率的计算过分扩张, 但这并不能否认新中国成立以来, 国家始终致力于男女平等的价值合理性行动和支持农村妇女参与村庄治理的行动。

新中国初年, 提高妇女地位是党的政治目标之一,党要履行在动员妇女支持革命时的承诺,让妇女得到解放。 作为制度建构方的国家一方面通过赋权,赋予妇女婚姻自主和土地产权,妇女获得传统社会从未有过的权益; 另一方面通过政治来改变文化、动员农村妇女参与共和国的政治,在政治参与中获得保护自己权利的组织和行动能力。当时国家从两条路线来动员和吸纳妇女, 一是吸纳精英参与村庄的土地改革领导工作,“农民协会应切实注意吸收农民家庭中的妇女参加, 并吸收妇女中的积极分子来参加领导工作”;二是妇女群众普遍发动和参与,“为了保障妇女在土地改革中应得的利益和妇女在社会上应有的权利, 并讨论有关妇女的各种问题, 在农民协会中召集妇女会议或代表会议是必要的。 ”对农村妇女参与村庄治理而言,国家制度实际上构成了一个激励结构。国家在社会生活和土地分配中对妇女权益的重视, 激发了农村妇女在公共领域的自信与参与精神,这个激励结构包含了两个激励向度:妇女的平等参与价值+妇女参与的效用,国家的工具合理性和价值合理性行动, 使当时参与政治的农村妇女满怀激情。当国家的政治理想与现实的需求契合,两种合理性合作汇通的状态, 推动农村妇女参与村庄管理的行动便进入最好的发展状态。

在人民公社的集体化时期, 国家为了提高社会主义建设的效率,动员农村妇女参与生产劳动,这其中既有功利计算的工具合理性取向, 也有价值合理性的考虑。 一直以来马克思主义的经典著作都认为, 参与社会劳动是妇女解放的第一个先决条件,“妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产, 而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能”。经济独立是妇女在社会领域中取得地位和独立的先决条件, 妇女只有在公共劳动中才能确立自身的人格尊严和价值,女性如果丧失了经济独立的能力, 在家庭中就会处于从属地位。 虽然国家对农村妇女参与社会劳动的动员因为现实需要取向而显得过于功利, 但国家为提高妇女地位的政治理想仍然指向明确。 人民公社初期,国家一方面动员妇女参加生产劳动,另一方面在农村推行“五化”行动,即:食堂化、缝纫化、产院化、托儿化、磨面加工化,对于“五化”的认识, 包括贺萧在内的学者们通常将之描述为国家为了解放妇女劳动力的行动, 而忽视了其对妇女自身解放的价值, 用上述经典著作中所描述的妇女解放之路, 妇女解放不仅仅是要参与社会生产, 还有很重要的一个方面:“家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能”,而这一点却常常被人遗忘。至少我们可以说,集体化时的五化行动其目的之一是减少农村妇女的家务劳动, 而这正是新中国的一项了不起的解放妇女的试验, 虽然当时并未成功, 虽然整个集体化时期农村妇女的家务劳动仍然很沉重, 但国家试图要从家务中解放妇女的努力是可以看得见的事实。 集体化的公共生活有利于建立积极的性别文化, 一些性别歧视的思想和习俗被定义为“封建”、“落后”、“大男子主义”等,从而赋予了政治上的意义,是“破旧立新”的革命对象。 所有这些价值合理性行动,为农村妇女参与村庄管理奠定了基础。

当然,集体经济时代妇女解放的政治理想,无论是理论上还是实践中,都从属于阶级分析,政治关注的重心仍在阶级、路线斗争之上,在政治家的设计中,建立在阶级对立基础之上的性别压迫,作为封建主义的糟粕是要在阶级被消灭之后, 才能被铲除。 毛泽东说“只有当阶级社会不存在了,笨重的劳动都自动化了,农业也都机械化了的时候,才能真正实现男女平等。”阶级斗争、科技生产力的发展都作为优先序放在男女平等的价值之前,农村妇女的解放与阶级革命之间有着公开的一致性和隐蔽的紧张关系。 当农村妇女的解放与革命具有一致性, 妇女参与需求就能转化为制度性的结果。 当革命与农村妇女解放两种价值目标需要有优先选择时, 他们之间隐蔽的紧张关系露出水面,妇女解放的事业就成了需要等和靠的变革,要等到阶级的消亡、 要靠社会化和家务劳动的现代化来实现,制度安排的优先序列中农村妇女的“解放”都居于从属于革命的地位。与之相适应的是农村妇女干部在村庄(生产大队)的管理架构中,也居于边缘的从属位置。

迪莉娅·戴文在对新中国成立以后到1990年代中期的中国妇女状况分析中,以改革开放为界,将改革开放前中国的发展模式描述为政治发展模式, 改革开放后的中国发展模式描述为经济发展模式。 改革开放以后,“许多对妇女的生活有重大影响的领域内推行的政策, 现在更多地由经济发展模式的逻辑所决定, 而较少地由社会理想决定。”文对改革开放后直到1990年代中期的经济发展模式的分析是有道理的。但从1990年代末期, 国家领导人便发现了农村妇女缺席村委会成员的严重现象,1999年彭珮云在全国省、自治区、直辖市妇联主席工作会议上的讲话中提出要求,“在村委会民主选举中女性比例下降的问题应该引起我们的高度重视”。相关问题的报告得到党和国家领导人相继批示。自此,农村妇女参与村庄治理的重要性逐渐显现出来, 该问题进入了政策议程,农村妇女参与村庄治理进入政策之窗时期,取得了大跨度的进步。限于本文篇幅,有关农村妇女参与村庄治理的国家政策和措施笔者将有专文研究。这里要强调的是,这些进步虽然有工具合理性的需求, 但对男女平等的价值的终极追求则是始终在场(虽然时隐时现)的驱动力量。

三、结 语

新中国成立七十年来, 国家推动农村妇女参与村庄治理的行动, 走的是一条工具合理性与价值合理性相互磨砺、相互补充、相互汇通的道路。虽然,在某些阶段工具合理性的选择更为优先,但始终如一的“初心”并未改变。 中国共产党对意识形态的重视、国家对政治理想的自觉坚持和对“初心”的终极价值关怀,使得国家在工具合理性和价值合理性两种理性化框架中的行动具有适度调适、转变矛盾、融会贯通、统一互补的自觉。毕克伟等人对新中国成立初期国家与农村妇女关系如两颗互不相干的流星的判断, 其所摄取的是新中国七十年中某一个时段的某些场景, 其时对效率的追求居于优先位置, 功利意义遮蔽了其他的价值意义,所以毕克伟等人的判断,不是没有一点针对性。 但因其在时空上的短视,未能得窥全貌。

工具合理性和价值合理性是韦伯对现代理性社会进行分析解释的框架,虽然受时代所限,他看到了现代化进程中工具合理性的快速扩张对价值合理性所产生的排斥和遮蔽, 但他未能找到消解两种合理性对立的可能途径, 在他眼里现代理性社会的前景是“冰冷难熬的极地寒夜”。 实际上,工具的合理性与价值的合理性各有偏重, 矛盾冲突同时也相互依存补充。人类深厚的人文积淀、现世国家意识形态的“初心”以及政党的政治活动都有助于抑制理性社会工具合理性的过度膨胀,将二者调适在一个可控的空间。 中国农村妇女参与村庄治理的发展历程, 正是国家在两种合理性框架中工具与价值相互调适、互补、推进,不能否认在特定时段国家政策对工具合理性的优先考虑,但防止其过分扩张仍然在国家的能力掌控之中。男女平等的价值合理性崇高深远, 如果没有事功的工具合理性帮助,其价值很难落地,有可能流于空谈; 而只看重对妇女参与进行功利计算的工具合理性过分扩张,又会失落妇女发展的“初心”,从而陷入只有手段没有目标的迷茫之中, 必须要有追求男女平等终极价值的理性“在场”。 用两种行动合理性框架来分析新中国成立七十年国家支持农村妇女参与村庄治理的行动, 可以看到国家在面对和解决现代理性化社会的深刻矛盾时所走的“中国道路”。

本文即将结束时, 笔者还要再作强调, 近年来, 农村妇女参与村民自治的推进处于不活跃阶段,从近几年村委会选举的统计数据来看,全国农村村委会成员中女性的比例一直在22%左右徘徊(参见表2), 这些现象其内在必有因由, 笔者认为, 当下国家有关农村妇女参与村庄管理的顶层制度设计, 在很大程度上受性别平等的价值合理性驱动,但在基层的政策执行层面,还缺乏工具合理性的激励,因为缺乏功利,由此缺乏动力,需要在性别平等参与的民主话语中加入性别发展的治理的功能性酵素。

注释:

①[美]费里曼、毕克伟、赛尔登著:《中国乡村,社会主义国家》, 陶鹤山译, 社会科学文献出版社2002年版,第174 页。

⑤[美]道格拉斯·C.诺思:《理解经济变迁的过程》,钟正生、邢华等译,中国人民大学出版社2008年版,第6 页。

⑥⑧⑱《新中国妇女参政的足迹》编写组:《新中国妇女参政的足迹》,中共党史出版社1998年版,第37、51、25~26 页。

⑦全国妇联:《全国妇女为实现 “1956年到1967年全国农业发展纲要”的奋斗纲要》(草案),人民日报1956年3月9日。

⑨[美]费正清:《剑桥中国史》,中国社会科学出版社1992年版,第6205 页。

⑩谭琳主编:《1995-2005年:中国性别平等与妇女发展报告》,中国社会科学出版社2006年版,第62 页。

⑪民政部基层政权和社区建设司:《农村妇女参与村委会选举实用手册》,中国社会出版社2004年版,第92 页。

⑫詹成付:《2005-2007年全国村民委员会选举工作进展报告》,中国社会出版社2008年版,第44 页。

⑰毛泽东:《中国农村的社会主义高潮·妇女走上劳动前线,解决劳动力不足》中的“按语”部分,《毛泽东选集》第5 卷,人民出版社1977年版,第252 页。

⑲李小江、朱虹、董秀玉编著:《性别与中国》,生活·读书·新知三联书店1994年版,第113~114 页。