精确打击武器集群作战技术发展研究

2019-09-13程进,卢昊,宋闯

程 进,卢 昊,宋 闯

(复杂系统控制与智能协同技术重点实验室,北京 100074)

0 引言

人类的集群作战起源于狩猎,其实不止人类,群居的狮子、狼也会用集群作战的方式对付敌人。冷兵器时代,人们的自身格斗能力有限,只有群起而攻之才能取得最大的成果,有章法地向着一个目标攻击显然比胡戳乱砍的单打独斗更有效率。

明代抗击倭寇战斗中,著名将领戚继光创立了攻防兼宜的鸳鸯阵:“阵十二人,首一人居前为队长,次二人夹盾,次二人夹枝兵,次四人夹长矛,次二人夹短兵,末一人为火兵居后,专事樵苏。”在一个基层战斗单位内长短兵器协同,始终保持长短相杂、刺卫兼合的作战特点,扬长避短,充分发挥出各种兵器的效能,极大地提升了军队的战斗力,成为荡平东南沿海倭患的制胜因素之一[1]。

二战初期,德国海军利用狼群战术攻击英国商船队,以少量的潜艇沉重打击了英国的海上经济生命线。这种潜艇集群战术,将潜艇分散部署在海上游猎,一旦发现目标后用无线电召唤其余潜艇包围目标形成口袋阵,白天躲避护航军舰,占据有利阵位,连续在夜间发动突然袭击,逐步消灭目标。狼群战术隐蔽时充分发挥单艇的机动性,攻击时集中火力以多打少,以分兵集火的集群作战样式实现了局部以弱胜强[2]。

人类集群作战特点在于具有分工机制、沟通机制和决策机制,从各自为战到集群作战形式不断进化是人类智慧的体现。

为了应对中俄军事力量的崛起,特别是中国在反航母、反卫星、反预警、反信息节点等方面所谓的反介入/区域拒止能力的不断增强,着眼于未来强对抗战场环境下的军事优势,美军提出了全新的分布式作战理念。2014年以来,美国国防预先研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)通过“小精灵”(Gremlins)、“体系集成技术和试验”(System of Systems Integration Technology and Experimentation,SoSITE)、“拒止环境中的协同作战”(Collaborative Operations in Denied Environments,CODE)、“用于任务优化的动态适应网络”(Dynamic Network Adaptation for Mission Optimization,DyNAMO)等一系列研究项目,对分布式作战概念及关键技术开展了探索性研究[3-8]。

分布式作战概念最先是由美国海军陆战队提出,2004年罗伯特·E·施密德尔少将在海军陆战队协会官网发表文章《分布式作战:由海上》。2005年,美国海军陆战队司令迈克尔·W·哈吉上将在《分布式作战概念》中将分布式作战描述为一种作战途径,通过有意识的分散、协同和相互支持来创造对敌优势,通过增加获取有用的支援,并增强小单位层级的作战能力实现战术使能。次年,美国海军研究咨询委员会进一步将其概念具体化为通过空间上分散小单元使之能够影响大的作战区域,能够使用召唤的或直接的火力,并能接收和使用实时、直接的情报、监视与侦察(Intelligence, Surveil-lance, and Reconnaissance,ISR)[9]。

2014年,美国海军战争学院进行了一次兵棋推演,蓝方在担任近海近距离作战角色的濒海战斗舰上加装了远程反舰导弹,使其具有了较强的中远程进攻能力。这一变化使得红方不得不花费大量宝贵的ISR资源,试图发现这些更具威胁的舰艇。由此,美国海军于2015年正式提出了分布式杀伤(Distributed Lethality)的概念并作为战略推行,把以平台为中心的集中式舰船编队向空间散开,使得作战舰艇由编队作战时的各司其职转变为独立实现整个打击链闭环,即水面上每艘舰艇均应给敌方构成威胁,“If it floats, it fights”[10]。

同期,美国空军也相应开展了分布式作战概念研究,其目的在于改变二战以来形成的集中式控制/分散式执行的空中作战模式。通过探索集中式指挥、分布式控制和分散式执行模型,重新获得不对称作战优势。

空中分布式作战节点能够独立或与其他具有分散作战能力的节点一起作战。破坏、中断、间歇和有限带宽状态可发生在任何节点处。鉴于当前可获得的信息和资源,它们能够以最佳能力做出决定和发挥作用,从而使得多个本地化空中任务命令独立运行。结果是在通信切断的情况下,与所有节点连续协同作战,在正常24h空中任务命令周期之外,使用动态、自适应规划和评估能力完成失去通信之前的已知指挥官意图。例如,空中分布式作战节点将知道它与多少个节点通信,能够在已知的有效信息下估计负责哪些地理区域,并能够以合理的精度预判其他节点如何在没有可靠/常规通信的情况下继续运行[11]。

美海军的分布式杀伤与美空军的分布式作战的共性特点在于:1)分散部署的作战单元根据上级意图,协同完成作战任务;2)强调前沿作战单元具备独立自主的作战能力;3)突出网络的中心地位,利用网络互联让所有作战力量实现信息共享。由此,分布式作战概念的定义可以归纳为:在空间上分散的作战单元通过网络互联互通,共享上级指令、情报信息和战场态势,通过群体协商一致、个体有限度自主决策,共同完成作战任务的方式。充分依托网络和智能两大技术,获取生存和杀伤两方面的效能[12-18]。

中远程精确打击武器集群作战作为分布式作战中的一种形态,是基于网络赋能的思想。通过网络体系,保持精打武器间彼此共享信息形成作战集群,具备协同编队、协同侦察、协同制导等网络化自主攻击能力,是网络中心战作战理论的重要抓手。

1 精确打击武器集群智能化的需求分析

1.1 完善中远程精确打击体系的需求

美海军由传统的航母编队作战向分布式杀伤转变,分布式杀伤让更多水面舰船具备更强的中远程打击能力,同时以分散部署的形式,独立地在广阔洋面上作战。原有的海上大编队作战力量化整为零的作战方式,将迫使我方耗费宝贵的时间和大量的ISR资源用于搜索,大幅增加我方作战行动的复杂性,从而大幅提高美海军作战力量的战场生存性。

在分布式杀伤作战概念的指导下,美海军重点发展的DDG-1000驱逐舰和濒海战斗舰等新一代高隐身舰船,在外形、结构及材料等方面采用了先进的雷达隐身设计,雷达反射面积相比同量级舰船下降了10~15dB。以DDG-1000为例,具有万吨级的排水量,其雷达反射截面积(Radar Cross Section,RCS)仅为220m2量级,相当于一艘百吨级渔船。

战时只能通过先验情报信息和技侦手段对目标位置进行粗略预测,目指散布范围将达上百千米。新型高隐身舰船使雷达探测距离大幅压缩,在现有目指精度下中末制导精度链无法闭合。根据俄罗斯苏-35战斗机雷达的公开资料显示,该机的雷达能在400km距离上发现雷达反射截面积为50000m2的目标;如果要探测反射面积只有220m2的DDG-1000,那么其发现距离将缩小到50~100km。实际上,RCS为220m2的目标很容易混淆在大量海杂波中[19]。

因此,新一代精确打击武器集群作战亟待解决大散布和高隐身目标的指示问题,完善中远程精确打击体系。

1.2 增强中远程精打武器体系对抗能力的需求

随着中远程精确打击武器的快速发展,特别是超低空反舰巡航导弹能力的不断提升,宙斯盾防空系统遭遇到了强力挑战。因此,美军从21世纪初就提出了“海军一体化火控防空”(Naval Integrated Fire Control-Counter Air,NIFC-CA)的作战概念,以“协同作战能力”(Cooperative Engagement Capability,CEC)系统为核心,将先进的传感器系统和新一代超视距面空导弹武器系统集成为一体,使美国海军具备对飞机和巡航导弹的超视距对空防御能力。以此为战略方针,推动了CEC系统和宙斯盾系统升级,以及E-2D和标准-6等新型装备研制。

受地球曲率影响,舰载雷达对超低空来袭目标的探测距离仅约为30km,尽管标准-2导弹的最大射程已经达到200km左右,但对超低空反舰导弹的有效拦截距离仅为十几千米。而且,标准-2导弹采用半主动雷达寻的末制导体制,飞行末端需要发射平台的照射雷达对目标进行照射。对于多枚来袭导弹,照射雷达需要机械转动天线实施分时照射,限制了其防御饱和攻击的能力[20]。

E-2D高级鹰眼是NIFC-CA的中心节点,其雷达作用距离比E-2C雷达提高了50%,探测灵敏度提高了20dB。E-2D可将本机雷达系统获得的高精度目标要素传递给宙斯盾舰艇,经CEC系统复合跟踪处理,为宙斯盾舰艇上装备的标准-6导弹提供火控数据,使宙斯盾舰艇能在自身雷达未发现目标的情况下发射标准-6导弹,实施超视距防空作战。

标准-6导弹是NIFC-CA中的主要武器,其射程可达370km,最大射高33km,相较于前代均大幅提升。着力加强对低空和超低空巡航导弹的拦截能力,导引头采用先进中程空空导弹AIM-120C的技术,制导方式为惯性制导加中段无线电指令修正,末端具有主动雷达寻的能力,使其可以不依赖发射平台的雷达信息进行交战[21]。

E-2D预警机和标准-6导弹的装备,改变了原来舰空导弹只能接收舰载雷达制导信息,以及对低空目标只能在视距范围内进行拦截的历史,极大拓展了对低空目标的拦截距离。

美军航母编队依靠E-2D预警机、宙斯盾系统和CEC系统可以构成半径约600~1000km的防空预警体系,能够及时有效地发现隐身飞机、反舰巡航导弹等低RCS目标。在导弹拦截方面,标准系列导弹、海麻雀导弹、海拉姆导弹、密集阵、多型干扰甚至高性能激光武器,共同构建了远、中、近、末段多层多次防御体系,拦截武器的射程越来越远,作战高度高空越来越高、低空越来越低,加大了精打武器的突防难度。

因此,面对多层次的体系防御能力,新一代精确打击武器集群作战需要提升协同突防性能,增强体系对抗能力。

1.3 低保障、复杂环境下自主作战的需求

中远程精确打击武器具有射程远、精度高、作战使用灵活等特点,是现代战争执行精打要害,破击体系作战任务的首战武器。随着防御体系的完善和打击目标的战略后撤,也使得中远程精确打击任务呈现出大纵深、非结构化、强不确定性等特点。现役精打武器的作战模式为先保障、后发射,三维模型、基准图、高程数据等保障条件复杂,只能适应有限的不确定环境,作战观察-判断-决策-行动(Obseration,Orientation,Decision,Action,OODA)循环时间长。

主要表现在:1)待打击目标的精确位置信息和高程信息等需在发射前装定,若在飞行中通过卫星数据链路进行目标修正,易被干扰阻断;2)导弹远程飞行主要依靠地形匹配和景象匹配进行辅助导航,射前需要大量地理、图像信息保障,约束条件多,航路规划难度大,导致作战准备时间长;3)自动目标识别对于基准数据保障以及中制导精度要求很高,并且对于阳光、云、雾、阴影等复杂战场自然环境和烟雾、高温热源、目标遮挡等人工干扰环境的适应能力不足;4)美军濒海战斗舰等高隐身舰船可能出现在近岸海域,与航道上或近海中的民用船只、岛岸混杂交错,需要精打武器具备目标的类型、敌我、军民、关键部位等属性信息的精细化识别能力。

未来作战将面临高强度对抗、有限信息支援、多任务需求的挑战,战场环境不确定性大幅增加,这些问题都给中远程精确打击武器在复杂战场环境下的高效实战能力生成提出了严峻挑战。因此,需要提升精打武器在复杂动态环境下进行态势感知和在线自主决策的能力,实现智能自主独立作战,能够不依赖/低依赖大系统的保障,独立深入高威胁区域,自主感知威胁并实现智能对抗与突防,自主完成对目标的大范围探测、识别和精确打击。

2 精确打击武器集群智能化的发展方向

精打武器集群智能化协同作战,由量变产生质变,是信息化条件下装备由单打独斗向联合作战、增强效能的发展方向。网络技术与智能技术深度融合,使精打武器的保障需求降低,由适应确定性环境走向适应更大的不确定环境,即实战能力的提升[22-23]。

2.1 远程概略目指下的搜索识别能力

中远程精确打击武器集群作战,可搭配不同类型的传感器,实现全谱段探测感知。利用弹间数据链共享传感器探测信息,借助时空配准、目标关联、状态估计、身份识别等多源信息融合手段,融合探测信息,扩大搜索视场,提高搜索效率,融合识别信息,提高识别的准确度和可靠性,进而构建起完整、准确的战场态势,取得信息优势。

通过协同搜索识别降低对ISR、卫星以及数据链的依赖,实现以概略目指为前提,以大区域搜索-识别-打击-侦察为特征的跨越式自主作战能力提升。推动打击模式从预先筹划式向高效实时式转变,即由先保障、后发射向即时发射、自主作战方式转变。

2.2 体系防御下的强突防能力和生存能力

2012年,美国海军研究生院的一项关于无人机集群打击效能的研究结果显示,以8架无人机攻击宙斯盾驱逐舰,平均有3.8架能够成功突防;即使面对升级近防武器、电子干扰装置及雷达诱饵装置后的宙斯盾系统,也至少有1架能够突防[24]。

集群协同制导与控制技术能够使精打武器协同攻击时形成特定的编队构型,协调不同波次导弹的攻击时间序列,同一波次导弹从不同角度、高度上的同时打击,从而构建出弹与弹之间、集群与集群之间相互配合的协同攻击模式,以多层次体系化的进攻突破敌方的体系化防御。

在封建社会,社会组织主要以血缘关系来维系。世家大族是社会的中坚,他们的活动与社会发展的各个方面息息相关甚至可以影响到社会进程。陈寅恪论及世家大族与学术的关系的时候说:“是以地方之大族盛门乃为学术文化之所寄托。中原经五胡之乱,而学术文化尚能保持不坠者,固由地方大族之力,而汉族之学术文化变为地方化及家门化矣。故论学术,只有家学之可言,而学术文化与大族盛门常不可分离也。”[14]131项氏家族在鉴藏方面的成就正充分反映了学术文化与大族盛门常不可分离的状况。

另外,精打武器集群在协同突防过程中利用高、低弹道两种模式,长弹在高弹道对目标进行搜索和定位;基于协同导引信息,僚弹能够保持低空静默飞行抵近目标,避免了集群过早暴露,也能及时发现敌方威胁,尽早采取威胁规避措施,提高了集群突防的成功概率。

2.3 强干扰体系下的协同干扰对抗能力

舰船在实施干扰时,通常针对导弹来袭方向形成强干扰,受限于资源条件而无法在全部方向上均形成强干扰态势。利用集群协同模式下的多角度观测与电磁波照射优势,可以避开敌方舰船最强干扰方向,获得对干扰环境更优的空间能量抑制优势,提高有源干扰对抗能力。

集群协同可构成空间大孔径基线,通过不同方向距离维度的高精度观测,能够显著提升干扰与目标的分辨能力,获得对抗分辨能力优势,提升对质心式干扰的识别对抗能力。

2.4 复杂对抗环境下的低作战保障能力

精打武器集群具备自主队形控制和编队防撞能力,射前只需要进行一次协同航路规划,相对于单弹作战需要规划每枚导弹的航路,将大幅提高地面任务规划效率。利用弹间相对定位导航技术,可以在无全球定位系统(Global Positioning System,GPS)区域降低惯导漂移误差[25-26]。

精打武器集群还具备在装备体系降级或受到较大损失情况下的作战能力,可快速应对战场态势变化,如一枚导弹失效,可通过任务重新分配,保障任务的继续执行;群体中多个导弹失效时,通过任务容错决策机制,减小局部个体损失带来的影响,降级完成既定任务,任务完成的可靠性远大于单弹独立作战。

3 精确打击武器集群智能化的技术布局

针对低保障、复杂战场环境下精确打击武器集群智能作战的需求,以集群作战系统顶层设计为牵引,围绕OODA作战循环进行关键技术布局,与起基础、支撑性作用的组网通信技术和仿真验证技术进行协同攻关。

3.1 集群智能作战系统顶层设计

研究精打武器集群智能化作战的作战体系、组织策略及作战样式等。通过开展作战需求研究、作战环境研究、技术指标体系研究及各关键技术之间的信息流设计等,不断完善集群智能化作战体系。基于集群作战流程设计和作战效能分析,对集群的组成策略、搜索策略、队形变换策略、干扰及抗干扰策略等进行迭代优化,最终完成基于效能指标最优的集群作战方案,实现从顶层角度设计精打武器集群如何进行智能化协同作战。

3.2 智能感知技术

利用不同体制导引头的光谱感知信息(可见光、红外、合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像、宽谱带雷达回波等),实现对目标的精细化定位与识别。

研究深度学习、对抗生成网络、迁移学习、小样本学习、网络模型可解释性、对抗样本攻击等共性技术,建立基于人工智能的目标精细化感知技术体系,提高定位识别算法对不同场景的适应性和抗干扰能力,降低作战保障要求,实现障碍物深度估计、目标类型识别、军民识别、敌我识别和关键部位识别,提升复杂战场环境下和多目标混杂条件下的精确打击能力。对智能感知环节进行技术分解,建立小OODA闭环,技术体系如图1所示。

图1 智能感知技术体系Fig.1 Intelligent perception technology system

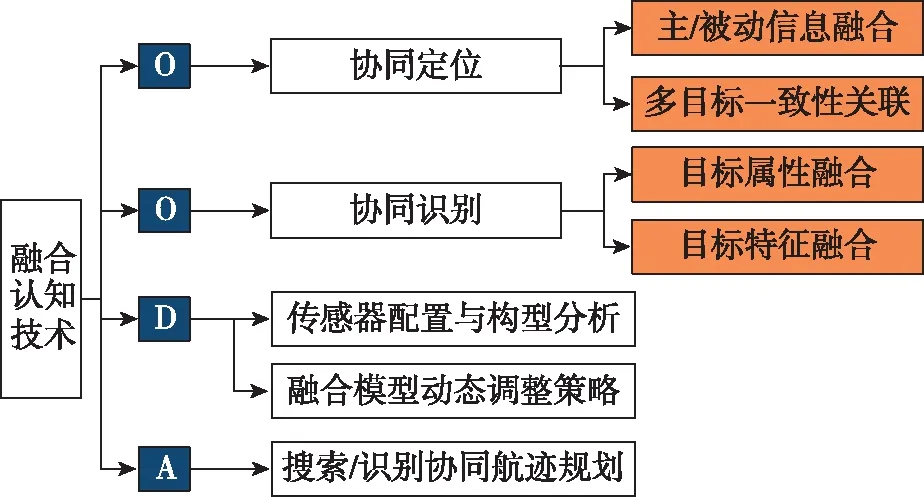

3.3 融合认知技术

基于精打武器集群的空间分布特性,可以获取多维度的战场态势信息,利用信息融合理论,将群体中对战场感知信息在品质、尺度、时序等方面的差异进行融合处理,提升对态势的认知能力[27]。

研究主被动融合状态估计技术、基于位置和特征的目标关联技术、目标属性融合技术、传感器配置与构型设计等,实现位置、特征、属性的决策级融合,剔除探测重叠区域的重复目标,提高复杂环境条件及干扰条件下的多目标数据关联精度、定位精度及目标识别精度,建立动态更新的战场态势。建立融合认知环节的技术体系如图2所示。

图2 融合认知技术体系Fig.2 Cognitive fusion technology system

3.4 自主决策技术

针对集群协同作战任务中的特定环节,基于领域知识,建立静态先验决策模型;根据战场环境的变化情况和任务需求,实现对决策模型的动态推理调整,以及策略组合的快速优化决策。

研究任务调度架构设计、威胁评估技术、协同任务分配技术、协同航迹决策技术等,将结构化的任务转换与不确定性的任务评估统一于模块化的决策框架之下。通过在线全局/分布式优化实现对完成任务所需要的集群协同载荷使用情况及飞行航迹进行动态规划决策,使集群作战模式由依靠预先规划任务序列的程序化作战,逐渐提升到经验知识与数据相结合、作战使命驱动任务规划的智能化作战。建立自主决策环节的技术体系如图3所示。

图3 自主决策技术体系Fig.3 Autonomous decision making technology system

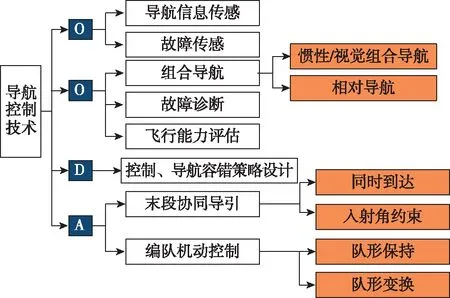

3.5 导航控制技术

战场环境的强对抗性会导致出现通信质量恶化(存在延迟、丢包及拓扑变化等)、卫星导航拒止和个体故障等突发情况,这就要求导航控制技术具有强鲁棒性[28-30]。

研究编队控制技术、协同导引技术、相对导航技术、故障诊断与容错控制技术等,实现组网动态特性约束下的编队稳定控制、密集编队下的安全避碰飞行、节点受损或故障时的安全离队控制及编队重构、时间-角度约束下的末段协同导引攻击、基于数据链测距的相对导航等,支持精打武器集群作战的高可靠任务执行。建立导航控制环节的技术体系如图4所示。

图4 导航控制技术体系Fig.4 Navigation and control technology system

3.6 网络通信技术

针对复杂电磁环境下的无线信息可靠、高效传输应用问题,研究自适应传输技术、网络功能体系结构、网络协议设计、动态组网路由技术、网络控制管理技术、共形天线设计技术等,实现异构平台跨域协同组网、高精度时间同步、网络资源自适应的灵活分配和优化调度,提升弹/机载数据链的多维域综合抗干扰能力。

3.7 仿真验证技术

按照集成验证与体系评估并行的研究思路,搭建了精打武器集群协同作战数学仿真环境和半实物仿真环境,研究了复杂战场环境攻防对抗建模技术、战场事件在线生成技术、基于仿真的集群协同作战效能评估技术,构建了集群协同作战效能评估指标体系,挖掘了影响作战效能的关键因素。定量分析集群协同作战样式,对集群协同作战方案进行迭代优化。通过旋翼无人机、固定翼无人机和导弹飞行试验逐级进行技术集成及演示验证。

4 结论与展望

本文从军事需求、发展方向及技术布局这三个方面对未来中远程精确打击武器集群智能化技术的发展进行了分析及研究,可以得出以下三点结论:

1)发展精确打击武器集群智能技术应紧紧围绕OODA循环,通过顶层设计牵引,结合网络与验证技术,建立起集群智能化技术体系。

2)发展精确打击武器集群智能技术的实质是最大限度地共享信息和使用数据,从而降低精打武器的保障需求,提升不确定环境下的适应能力。

3)发展精确打击武器集群智能技术是应对美海空军分布式作战发展趋势,取得未来战争主动权的必然选择。

现阶段武器装备研制接近完成数字化,而网络化设计刚开始起步。当前形势要求发展智能化、集群作战技术研究应坚持三步并行的研究思路,坚持求实推进的原则,大处着眼,小处着手,志存高远设计发展目标,遵循科技发展规律,一步一个脚印扎实推进。