牡丹江市城市地质特征及调查研究方向分析

2019-09-10佟智强杨洪祥刘浩宋林旭王建伟

佟智强 杨洪祥 刘浩 宋林旭 王建伟

摘 要:城市地质工作是未来地质工作的重要发展方向,是城市规划建设和经济社会发展的重要基础支撑。牡丹江市地处中、俄、朝合围的“金三角”腹地,位于全国“两横三纵”城市化战略格局的北端,城市升级发展离不开地质数据支撑。本文在分析了牡丹江市空间、资源、环境、灾害要素特征的基础上,梳理了存在的主要地质问题,围绕牡丹江市城市总体规划及市政府2019年工作报告,研究了资源环境家底、资源配置利用、环境地质问题、空间优化储备、土地质量特征等专题调查方向,以期实现地质数据服务城市规划、建设与运行管理。

关鍵词:牡丹江市;城市地质调查;地质问题;地质工作

中图分类号:P621 文献标识码:A 文章编号:1007-1903(2019)03-0038-07

Analysis on Urban Geological Characteristics and

Research Direction of Mudanjiang City

TONG Zhiqiang,YANG Hongxiang, LIU Hao,SONG Linxu,WANG Jianwei

(Mudanjiang Natural Resources Comprehensive Investigation Center, China Geological Survey,

Mudanjiang, Heilongjiang Province 157201)

Abstract: As an important development direction of future geological work, urban geological work is an important basic support for urban planning and construction and economy-society development. Mudanjiang City is located in the "golden triangle" hinterland surrounded by China, Russia and North Korea, and also situated at the northern end of the national "three-horizontal and two-longitudinal" urbanization strategic pattern. Since the urban upgrading and development cannot be separated from the support of geological data, based on the analysis of the space, resources, environment and disaster characteristics of Mudanjiang City, this paper sorts out the existing main geological problems, and studies the thematic survey directions including resources and environmental background, resource allocation and utilization, environmental geological problems, space optimization reserves, and land quality characteristics according to the General Planning of Mudanjiang City and the Municipal Government Work Report in 2019, hoping to realize the service of geologic data to city planning, construction and operation management.

Keywords: Mudanjiang City; urban geology survey; geological problems; geological work

0 前言

2017年9月7日,原国土资源部发布了《城市地质调查规范》(DZ/T 0306-2017),定义城市地质调查是“以城市空间、资源、环境、灾害等要素为调查对象,综合运用地质学理论和技术方法进行分析评价,并服务城市规划、建设与运行管理的地质工作”,为新时期城市地质调查工作制定了标准。中国城市地质工作最早始于2003年,以上海市为例,先后经历了地质结构三维可视化(1.0,2003-2008年)阶段,地质信息集群化(2.0,2009-2013年)阶段,支撑服务多元化(3.0,2014-2020年)阶段,作为代表性城市,上海市基本形成了地质工作服务于规划和土地管理的常态化工作机制,实现了地质工作与城乡规划和土地管理工作的深度融合,放眼未来,预计还要经历精准化(4.0,2021-2025年)阶段、智能化(5.0,2026-2035年)阶段。相比来说,牡丹江市城市地质工作远远滞后,就以往基础地质工作而言,可查阅并利用的仅有1∶20万和1∶25万区域地质调查,1∶20万水文地质调查,1∶10万地质灾害调查,牡丹江市城市环境地质调查评价等几十份资料,可见现有工作程度远不满足城市地质工作需求。2017年11月15日,中国地质调查局发布《城市地质调查总体方案(2017-2025年)》,指出至2025年,实现地级以上城市地质调查全覆盖。牡丹江市地处中、俄、朝合围的“金三角”腹地,位于全国“两横三纵”城市化战略格局的北端,是面向东北亚地区和俄罗斯对外开放的重要门户,城市升级发展离不开地质数据支撑。

综上所述,笔者收集整理了以往基础地质工作成果,总结提炼了牡丹江市城市地质特征,分析探讨城市地质工作方向。

1 城市地质特征

1.1 基础地质特征

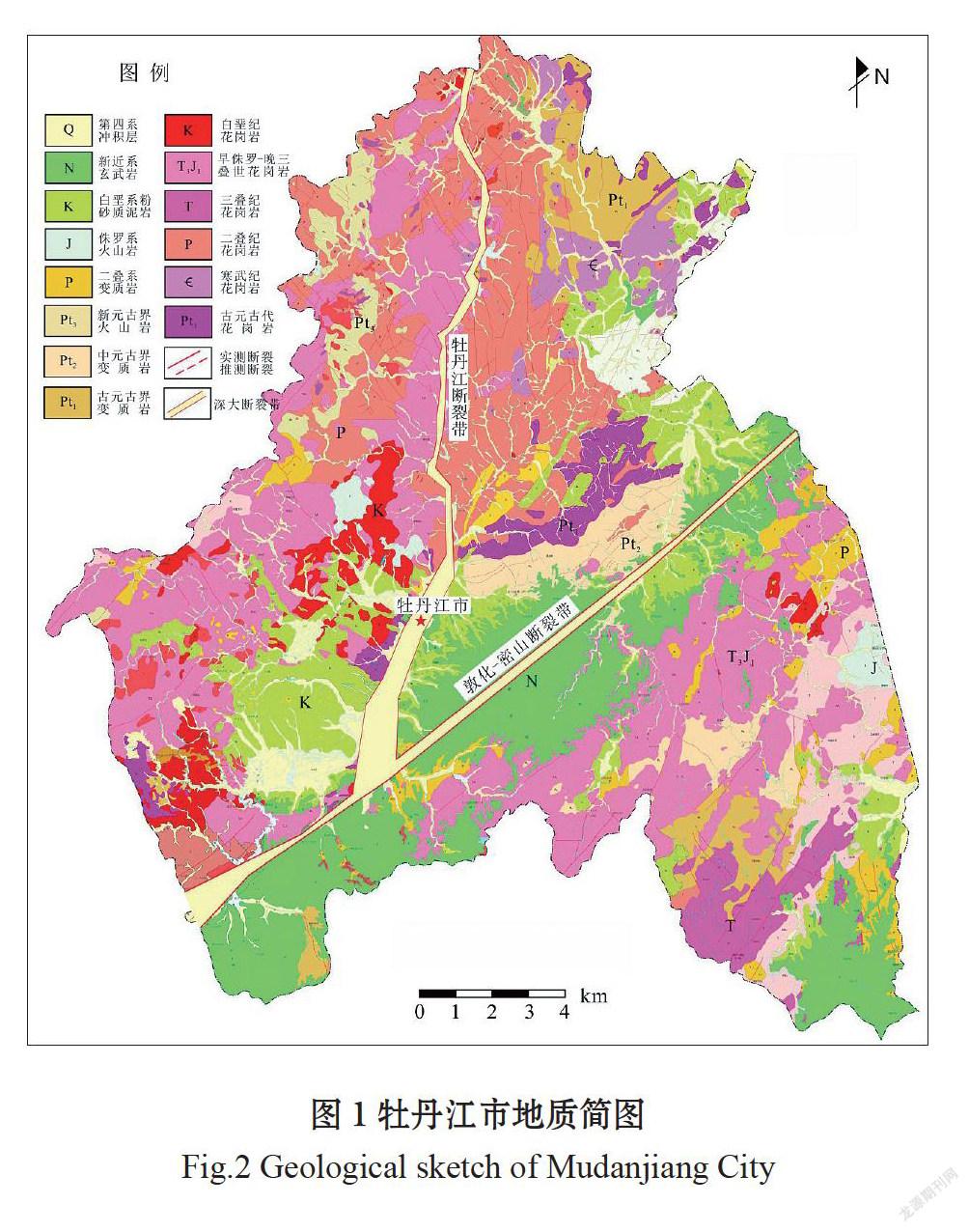

研究区古元古代至新生代地层均有出露,自下而上为古元古界兴东岩群,中元古界黑龙江岩群,新元古界张广才岭群,古生代二叠系,中生代侏罗系、白垩系,新生代古近系、新近系、第四系(黑龙江省地质调查研究总院,2007),地层出露范围小,整体形态受岩浆活动控制(图1)。

岩浆岩较发育,前人划分为古元古代、古生代、晚二叠世、晚三叠-早侏罗世、早白垩世五大岩浆活动期,岩性以花岗岩类为主,主要呈岩基状产出。

区内自新元古代就有以张广才岭群正沟组酸性火山岩为主的喷发,进入晚二叠世后,火山活动再次拉开新的序幕,自五道岭期开始,依次有罗圈站期、绥芬河期、帽儿山期、宁远村期、东山期、松木河期和新生代共11个旋回的火山活动。

据变质作用类型及其成因,研究区变质岩划分为区域变质岩、动力变质岩和接触、气-液变质岩。区域变质岩进一步划分为中深变质岩和浅变质岩;动力变质岩主要有糜棱岩、碎裂岩;气-液变质岩主要产于侵入体与围岩接触带附近,零星分布。

据黑龙江省矿产资源潜力评价划分方案,牡丹江处于小兴安岭-张广才岭岩浆弧、佳木斯地块和兴凯地块Ⅱ级构造单元结合部位,中部由嘉荫-牡丹江结合带分割,西部为伊春延寿岩浆弧,北东部为兴东变质基底杂岩,南东部为磨刀石俯冲增生杂岩-蛇绿混杂岩及与北东向敦-密断裂相隔的老黑山-虎林周缘前陆盆地。

1.2 空间特征

研究区地貌按其成因形态可划分为低山区,丘陵区,河谷平原区。岩土体工程地质划分为花岗岩、玄武岩等岩浆岩建造,石英岩、变粒岩等变质岩建造,砂岩、砂砾岩等沉积碎屑岩建造,松散堆积物之砂土、粘性土等土体。

(1)地表空间。牡丹江市沿江而建,老城区主要坐落在牡丹江两侧的阶地上,20世纪90年代以来,随着防洪江堤的修建,高漫滩逐渐被开发利用。2000年后,江北、江南丘陵区也相继被开发使用。牡丹江市城市总体规划(2017年修订)对主城区中心用地进行了规划设计(图2),在城市发展空间布局上提出了“南拓、西联、北控、东优”的指导思想,但受地形地貌控制,地表空间拓展受限,城市开发界线的划定也需进一步研究确定。

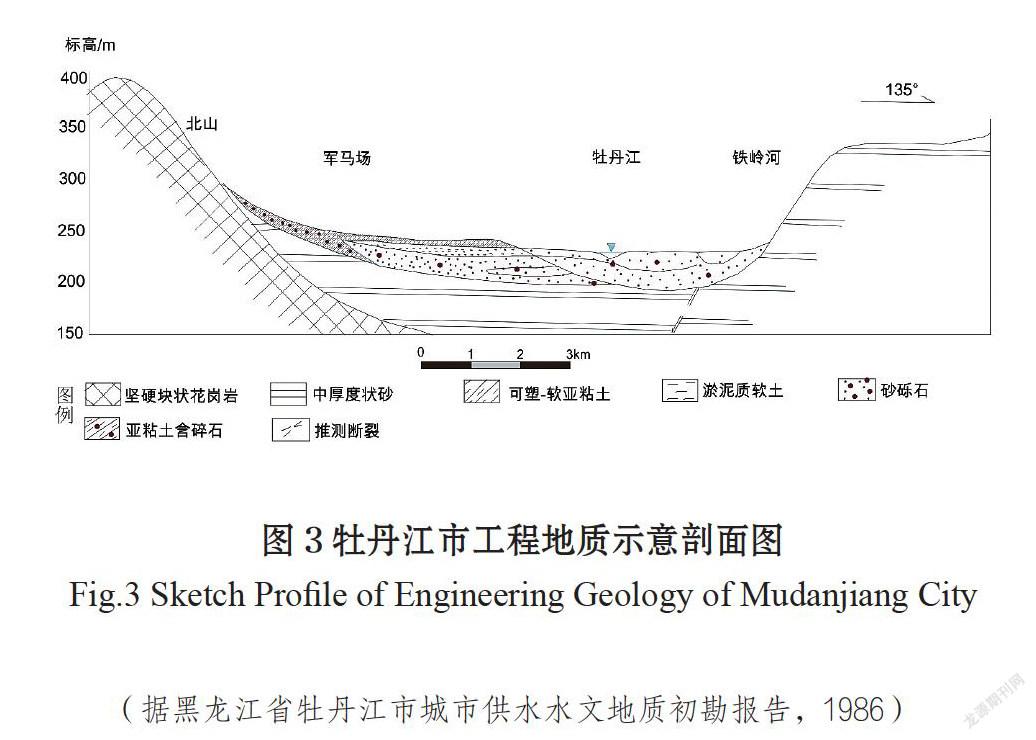

(2)地下空间。从前人工作成果来看,规划区土体埋深5~23m,平均14m,工程地质剖面见图3。典型结构为上部粉质粘土,下部中细砂、圆砾的河流沉积二元结构,侵入岩岩体、变质岩岩体风化层厚度一般为 5~10 m,岩石破碎。

前人对地下空间结构分层有一定认识,但未进行标准化集成,无法建立统一的分层评价体系,且缺少地下岩土体波速、结构的综合分析,地下空间安全利用仍需大量地质数据支撑。

1.3 资源特征

(1)旅游资源。牡丹江市旅游资源丰富,作为国际著名的旅游目的地,辖区内拥有镜泊湖、中国雪乡、渤海国遗址、火山口地下森林等景区景点450多处,是夏季避暑纳凉、冬季赏玩冰雪的旅游度假胜地,是赴俄罗斯跨境旅游的中转站。

(2)水资源。牡丹江市水资源主要以地表水资源为主,据黑龙江省地质环境监测总站2006年提交的《黑龙江省牡丹江市城市环境地质调查评价报告》,至2020年可供水总量为 101473.8×104m3,其中地下水供水量为2984×104m3。牡丹江市城区含水层较薄,地下水资源匮乏,统计资料表明,过度开采地下水,形成地下水区域下降漏斗,使可利用地下水资源越来越少。市政府网站2016年6月报道“牡丹江地区多年平均水资源总量90.36×108m3,全市人均占有水资源量3200m3,高于全省和全国人均水平”。

(3)矿产资源。牡丹江市矿产资源规划(2016-2020)中记载市域内矿产资源41种,可大规模开发利用的矿种达31种,已探明的煤炭储量7×108t、远景储量13×108t,油页岩储量达2×108t。

(4)地热资源。2012年,黑龙江省第一地质勘察院在牡丹江地区南部开展了地热普查工作,在宁安市镜泊盆地通过地热井钻探验证(井深1579.4m,井口出水温度48℃,单井出水量1000m3/d),地热资源潜力巨大,同时提出海林、林口、东宁等盆地,皆是后续寻找地热资源的有利区域,可作为进一步找热的远景规划区。

1.4 环境特征

牡丹江市中心区位于河谷平原,四周位于低山丘陵的地貌单元上,城区宛如一个盆,北部为花岗岩岩体,南部为玄武岩岩体,东部以片麻岩岩体为主,西部以砂岩岩体为主,整体来看,除变质岩岩体外,其余均为较完整的坚硬-较坚硬岩体,植被茂密,覆盖物较厚,岩体稳定性好。结合近一二百年内历史记载,以及地形地貌未反映出剧烈活动和突变迹象,判断牡丹江地区属于地壳稳定地区。研究区地下水根据赋存条件、水理性质和水力特征可划分为松散岩类孔隙水,碎屑岩类裂隙孔隙水,基岩裂隙水3种类型。

(1)空气质量。2019年上半年《牡丹江市环境质量公报》报道,6月份环境空气质量达标30天,达标天数的比例为96.7%,1-6月份优良天数为160天,优良比例为88.4%。

(2)土地质量。研究区1∶25万土地质量地球化学调查评价正在开展,2017年农业出版社出版的《黑龙江省牡丹江市区耕地地力评价》,对牡丹江市耕地进行了评价划分,一级地占比11.1%,二级地占比26.3%,三级地占比30.6%,四級地占比20.4%,五级地占比11.6%。

(3)地表水环境质量。2019年上半年《牡丹江市环境质量公报》报道,牡丹江市地表水水质在Ⅲ类-Ⅴ类水体之间,水质优良率70.6%,与2018年同期相比水质优良率上升了17.3%。西水源和铁路水源两处水源地水质均符合集中式饮用水水源地水质要求。

(4)地下水环境质量。据黑龙江省地质环境监测总站2006年提交的《牡丹江市城市环境地质调查评价报告》,牡丹江市地下水质量合格区2.75km2,轻微不合格区38.5 km2,中等不合格区38.5 km2,严重不合格区20km2 ,污染质主要为亚硝酸盐、氨氮,主要为生活和农业污染。“十八大”以来,市政府加强对环境的保护治理,特别是对企业污水排放进行管控和监测,从2019年6月“牡丹江市国控企业污染源废水监测数据审核表”来看,pH值、色度、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷数据均达标,地下水质量得到有效改善。

牡丹江市环境质量较好,生态景观格局满足人民美好生活需要,但笔者调查发现金、银龙溪两条排污沟气味刺鼻,江南新区周边固体垃圾随意堆放、桦林周边煤渣菌团成灾、东宁地区矿坑矸石裸露,这些现象依旧反映出固体垃圾填埋、地表水、地下水污染等环境地质问题,另外,牡丹江市工业、生活用水均以地表水为主,地下水资源衰减与短缺的问题仍需详细查明,制定相应措施实现水资源的协调可持续。

1.5 灾害特征

牡丹江市区主要地质灾害类型有滑坡、泥石流和河岸崩塌等,规模不大,分布比较零散。滑坡是牡丹江市区主要地质灾害之一,牡丹江市区低山丘陵带的岩性为砂岩、泥岩、变质岩、花岗岩及玄武岩等。砂岩、泥岩和变质岩分布区,在构造作用及水、冻涨、风化作用及其它外力影响下,都容易形成土和泥状的软弱层,其泥土软弱层成为潜在的滑动面或活动带,具备了产生滑坡的基本条件,大多数滑坡发生在这些地区。泥石流在牡丹江市地区大多沿断裂带两侧分布,集中发育在地层岩性相对较软、易风化破坏的地区、流域面积小于10km2的沟谷内、植被覆盖较低的地区以及人类活动较强烈的地区。河岸崩塌主要发生于铁岭河沿岸,其次為牡丹江小莫村一带西岸,对居民点和工程设施危害严重。

前人调查研究后对牡丹江市辖区地质灾害易发程度进行了划分(图4),整体来看牡丹江市大部分地区属于灾害低易发区。

牡丹江地震局经过多年监测认为该区地震活动以深源地震为主,浅源地震呈弱势,但具有孕育强震的条件(崔业林等,2002)。牡丹江地区存在第三纪以来的活动断裂,新构造运动相对活跃(秦秀峰,2008),依舒断裂、敦密断裂、牡丹江断裂均是深大岩石圈断裂,虽有一定的活动构造背景,但由于构造应力能够有效释放,对牡丹江地区地表影响相对较弱。

笔者踏勘后发现以往调查发现的崩塌、滑坡、泥石流等隐患点多已被治理,新的隐患点分布情况还需进一步调查,另外地面塌陷等问题日显突出,亟需获取调查数据加以治理。

2 存在主要问题

不同单位、不同学者对牡丹江市城市地质特征进行了不同程度的调查研究,总体来看,现有地质工作程度及所获得的区域地质资料还不能满足牡丹江市社会经济发展、重点城镇化建设和重大工程建设需求。

(1)以往调查数据方面。在资料存储上,基础性公益性资料多保留在项目承担单位及地质资料馆,商业性资料多保留在各企业公司,未按类别进行统一汇交整理、数字集群,显得凌乱分散。在调查数据上,前人多以单一要素为调查研究对象,缺少多要素综合研究评价,且同一要素缺少统一标准,数据显得参差不齐,比如现有工勘数据,未进行标准化集成,无法建立统一的分层评价体系。

(2)技术方法手段方面。以往城市地质工作技术手段相对单一,致使研究程度不高,随着科技进步,地质工作的方法手段在不断更新升级,特别是遥感、物探技术,如航空高光谱、天然源面波勘探等,使得调查精度越来越高,属性信息越来越全,牡丹江市有必要采用科学有效的技术手段更新城市地质调查数据。

(3)城市发展建设方面。近年来,牡丹江市经济快速发展和城市化水平的迅速提高,使得经济发展与资源环境承载力的矛盾日益加剧,自然资源部提出针对各省市主体功能区定位,编制“资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价”,以期服务国土空间规划,实现“多归合一”,但现有地质成果无法有效支撑,另外,牡丹江市尚未建立城市地质信息服务平台,没有将地质工作常态化服务于规划和土地管理等,仍需投入大量的城市地质工作。

3 调查研究方向

未来10~15 年,城市地质工作必须贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念(卫万顺等,2018),根据《全国主体功能区规划》《黑龙江省主体功能区规划》《牡丹江市城市总体规划》内容,牡绥地区是重点开发区,牡丹江市是黑龙江省东南部重要的中心城市和风景旅游城市,城市发展目标是“建设成为面向俄罗斯和东北亚的开发开放高地,成为具有较强辐射力和聚集力、经济繁荣、交通发达、秩序优良、文明富庶的现代化区域性中心城市;成为具有北方寒地冰雪特色的山水园林城市和具有一定影响力的风景旅游胜地”。2019年,市政府报告中指出“要创新区域协调发展机制,高标准编制国土空间总体规划,统筹衔接土地利用、城市风貌、城乡建设、产业布局、旅游发展等规划;要加强生态文明建设,巩固提升绿色发展优势,打好污染防治攻坚战,加大生态保护和修复力度,推动形成绿色发展方式和生活方式”。

在五大发展理念的指导下,围绕城市发展目标结合政府实际举措,笔者认为牡丹江市的城市地质调查工作可计划成3步走,第一步(5年内)根据城市建设需求开展要素地质调查;第二步(10年内)服务城市日常管理更新获取实时数据;第三步(15年内)支撑智慧城市建设开发智能高端产品。目前研究方向应重点从以下5个方面展开:

(1)资源环境背景调查。利用遥感结合地面调查的手段,摸清资源、环境家底,通过不同源、多时相遥感数据对比“山、水、林、田、湖、草”变化特征及土地利用现状(杨双,2017),并对土地利用适应性进行评价(马泉来等,2015),调查我市地质遗迹、旅游资源现状,形成地质文化旅游科普产品,用地质语言讲好“雪乡”“镜泊湖”的故事,推动旅游产业升级。以水资源、土地资源、环境容量、经济发展水平、社会资源和技术水平为评价因子,建立模型,评价“超载、满载、余载”承载力状态,为生态环境保护、功能区划建设等提供数据支撑。

(2)资源配置及开发利用调查。运用综合调查的手段,调查水资源、矿产资源、地热资源等储量,开发清洁能源,评价太阳能、风能、地热能的价值和可利用性,推动绿色发展。优化资源配置,特别是水资源的合理调蓄、矿泉水水源地的开发与保护利用。

(3)环境地质问题调查。围绕美丽城市发展建设需求,以环境地质调查为主,结合遥感、钻探等工作手段,调查主要地质环境问题。①对牡丹江河流域、穆棱河流域、绥芬河流域水质监测,分析超标元素的来源及运移条件,提出治理意见建议。②调查污染源类型及规模,为打好污染防治攻坚战贡献力量。③利用InSAR技术,全方位、多时段的记录市域地面塌陷信息,结合物探、钻探等数据查清塌陷地段的岩土体特征,提出治理意见及具体措施。

(4)空间优化布局调查。在现有功能区规划的基础上,利用浅层地震、智能微动(徐佩芬等,2013)等方法,通过钻探揭露验证,调查市区工程、水文地质条件,建立三维地质模型,评价地质条件适宜性(郑桂森等,2018)及地下空间稳定性,探讨“海绵城市”建设,建设城市地质信息管理与服务平台,为国土空间规划及土地利用管制提供地学建议。

(5)土地质量调查评价。据中商产业研究院粮食产量排行榜,黑龙江省连续7年蝉联产量、输出量榜首,黑土地肥沃,耕地广阔,牡丹江市宁安玄武岩台地更是盛产优质“响水大米”。开展农用地地球化学调查研究,分析有益元素的种类和含量,圈定富硒、富锌地块,推动龙江农产品开发,服务“菜篮子”工程建设,打造国家地理標志特产品牌,为市农业发展升级提供地质数据支撑。

4 结论

牡丹江市地理位置优越,建设目标是“建成面向俄罗斯和东北亚的开发开放高地,成为具有较强辐射力和聚集力的现代化区域性中心城市,成为具有北方寒地冰雪特色的山水园林城市和具有一定影响力的风景旅游胜地”,前人地质工作不满足城市建设发展需求,开展城市地质工作意义重大。

当前城市地质工作已经定位“3.0”支撑服务多元化阶段,但牡丹江地区受以往地质工作程度影响,需要补课“1.0”地质结构三维可视化工作及“2.0”地质信息集群化工作。

牡丹江市城市地质工作应可计划成3步走,第一步(5年内)根据城市建设需求开展要素地质调查;第二步(10年内)服务城市日常管理更新获取实时数据;第三步(15年内)支撑智慧城市建设开发智能高端产品。

目前应充分收集以往数据,与市政职能部门通力配合,整合现有成果数据,统一标准体系后数字集成,围绕牡丹江市建设发展目标,开展以下5个方面调查:(1)资源环境背景调查;(2)资源配置及开发利用调查;(3)环境地质问题调查;(4)空间优化布局调查;(5)土地质量调查。建立调查数据库、城市地质信息管理与服务平台,为城市规划建设和管理运营提供数据支撑。

参考文献

崔业林, 马宝君, 2002. 牡丹江地区地震分析[J]. 地震地磁观测与研究, 23(4): 46-50.

国土资源部中国地质调查局, 2017. 城市地质调查总体方案(2017-2025年)[R].

黑龙江省地质调查研究总院, 2007. 牡丹江市幅1:25万区域地质调查报告[R].

牡丹江市人民政府, 2017. 牡丹江市城市总体规划[R].

牡丹江市人民政府, 2018. 牡丹江市矿产资源规划(2016-2020年) [R].

牡丹江市生态环境局, 2019. 牡丹江市环境质量公报(2019年上半年)[EB/OL]. (2019.04.29)[2019.07.26] http://www.mdjepb.gov.cn/wryhjjgxx/hjjc_7572/201904/t20190429_278558.html.

马泉来, 高凤杰, 侯大伟, 等, 2015. 牡丹江市土地利用适宜性评价[J]. 水土保持通报, 35(6): 285-290.

秦秀峰, 2008. 牡丹江—密山地区第三纪玄武岩的年代学和地球化学研究: 地幔源区特征及其时空变化[D].

卫万顺, 郑桂森, 于春林, 等, 2018. 未来10~15 年我国城市地质工作战略构想[J]. 城市地质, 13(1): 1-8.

徐佩芬, 李世豪, 杜建国, 等, 2013. 微动探测: 地层分层和隐伏断裂构造探测的新方法[J]. 岩石学报, 29(5): 1841-1845.

杨双, 2017. 牡丹江市土地利用时空变化特征分析[D].

郑桂森, 卫万顺, 王继明, 等, 2018. 城市区域地质条件适宜性评价定量化指标研究[J]. 城市地质, 13(1): 9-17.

Xu PF, Li CJ, Ling SQ, et al, 2009. Mapping collapsed columns in coal mines utilizing Microtremor Survey Methods[J]. Geophys, 52(7) : 1923 -1930.