广西龙胜红瑶传统药用植物的民族植物学知识

2019-09-10陈建设曹丽敏粟新政曹明

陈建设 曹丽敏 粟新政 曹明

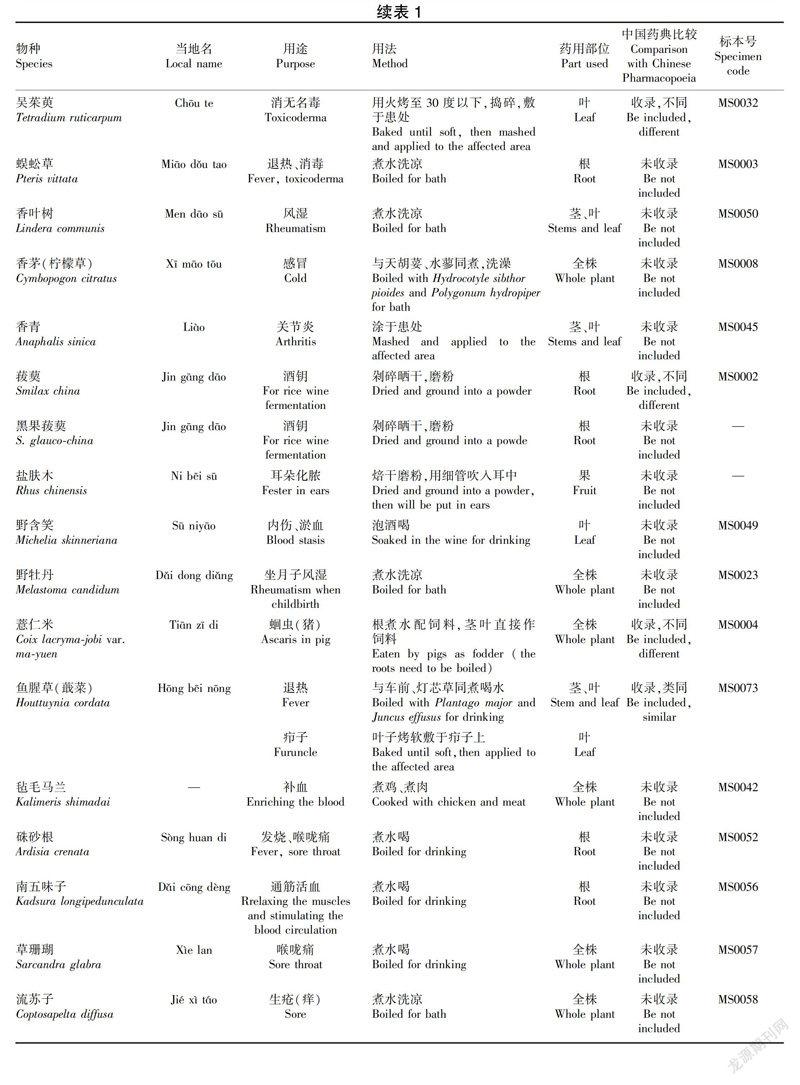

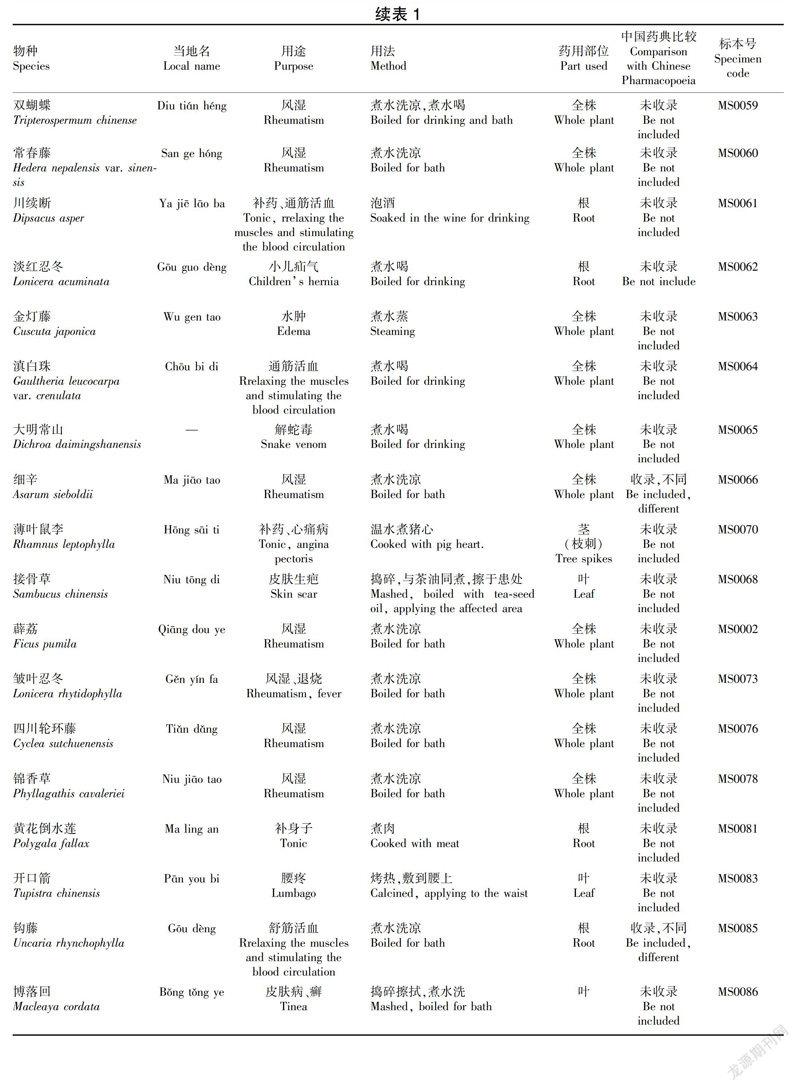

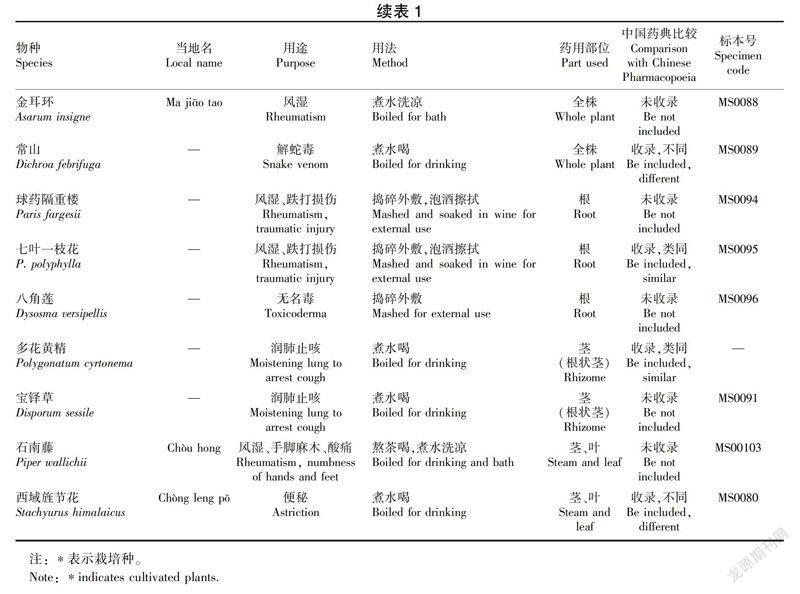

摘要:瑶族是一个拥有悠久历史和灿烂文化的民族,红瑶是其中一个分支,因妇女服饰上的花纹图案以大红色为主而得名,其生活习俗饱含民族特色,对植物尤其是药用植物的利用方式,与其他民族不同。该研究采用经典的民族植物学理论和方法,访问调查了广西龙胜红瑶传统药用植物种类,根据植物拉丁名、中文名、当地名、用途、用法及药用部位,对其进行民族植物学编目,并与《中国药典》作了比较。结果表明:共记录到药用植物95种,隶属于57科83属,其中蔷薇科、百合科种类最多,分别含有7种,显示龙胜红瑶传统药用植物资源的多样性;全株入药的植物种类41种,占总数的43.16%;根入药的种类为23种,占总数的24.21%;叶入药的种类为13种,占总数的13.68%。药用植物的药用部位以全株、根及叶为主;治疗风湿类疾病的药物比重最大,为23.47%,推测与其生活的环境有关;与《中国药典》比较,发现71种植物未被其收录,另有17种虽被收录但主治功效不同,有7种被收录且主治功效大致相同,为新型中药的研发提供了借鉴。同时,还探讨了龙胜红瑶传统药用植物的药用价值、资源现状及文化传承的问题。

关键词:传统药用植物,红瑶,龙胜,民族植物学

中图分类号:Q949

文献标识码:A

文章编号:1000-3142(2019)03-0375-11

瑶族是一个拥有悠久历史和灿烂文化的民族,其极具特色的自然认知丰富了我国传统文化知识宝库(费孝通和王同惠,1988)。我国瑶族总人口约263万,分布于广西、湖南、贵州、云南等省(区)。其中以广西最多,占全国瑶族总人口的62%(曹明等,2016),主要分布在金秀、巴马、都安等6个瑶族自治县,其余散居在龙胜、灌阳、三江等地。

紅瑶(Hong-Yao)是瑶族的一个分支,他们自称“尤念”“尤诺”,因妇女服饰上的花纹图案以大红色为主而得名;而云南金平县的红头瑶(Red-headedYao)则是因妇女以红色锥形头布包头而得名。红瑶与红头瑶是瑶族的不同分支。广西桂林市龙胜县红瑶总人口约1.3万人(粟卫宏,2008),早在东汉初年,红瑶先民就生活在这块偏远山地上,迄今已有1900多年历史(李粟坤,2012)。悠久的历史传承造就了他们饱含民族特色的生活习俗,对植物尤其是药用植物的利用方式,也与其他民族不同。

药用植物是我国传统医药中最重要的物质基础,其重要性不可低估(裴盛基和淮虎银,2007)。有关瑶族药用植物知识的报道较少,对其研究也较晚,最早的是罗金裕等人于1985年报道的广西瑶族民间常用且首次记载的药用植物23种(罗金裕等,1985),之后又于1991年补充了8种(罗金裕等,1991)。芮雯等(2005)报道抗肝炎类瑶族药33科47种;赵冰清等(2006)报道了瑶药白首乌的研究进展;樊溪源等(2015)对瑶药铜砧做了质量标准研究。但是,关于红瑶的民族植物学研究少有报道。本研究为新药物开发、植物保护和利用以及文化传承奠定科学基础。

1研究区域与研究方法

1.1研究区概况

龙胜各族自治县位于广西壮族自治区桂林市西北部,总面积2538km2,109°43′—110°21′E,25°29′—26°12′N,东、南、北三面高而西部低,最低海拔至最高海拔垂直高差1777m,山峰与山坡常呈阶梯状倾斜。境内皆山,属越城岭山系,为南岭山脉的一部分,该山脉是长江水系与珠江水系的分水岭,南北植物区系在这里交汇、过渡、分化,生物资源极其丰富(陈涛和张宏达,1994),为红瑶传统药用植物知识的积累和发展提供了重要的物质基础。主要自然植被类型包括亚热带常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林等。瑶、苗、侗、壮、汉5个兄弟民族聚居此地。本研究选取具有代表性的泗水乡细门村孟山屯作为调查地点,村民常去的县城作为补充调查点,用于完善调查资料。

1.2研究方法

查阅、收集和整理调查对象的文化、历史背景,了解当地的风土人情(席世丽等,2011;Alan,2013);从文献记载中获取第二手资料也是民族植物学研究的一个重要途径,其中包括地方志、药物志、生物类期刊等。在调查过程中,还采用随机访问和关键人物访谈、证据标本采集与描述等,包括“提问法”,即“5W+1H”法(王洁如和龙春林,1995)。记录药用植物的中文名、当地名、用途、用法、药用部位等信息,同时记录标本地标、生境、采集地点等用于室内标本的制作、整理、鉴定和编目。凭证标本存放于广西植物研究所植物资源与植物地理学研究中心120室。

在编目的基础上,将龙胜红瑶传统药用植物与2015年版《中华人民共和国药典》(国家药典编委会,2015)(以下称《中国药典》)进行比较分析并在编目表中备注,被《中国药典》收录且功效大致相同的记为“收录,类同”,功效不同的记为“收录,不同”,未收录记为“未收录”。

2结果与分析

2.1传统药用植物命名特点

红瑶人用瑶话命名传统药用植物,记录到的95种植物多为草本,木本及藤本植物较少。草本植物一般被称为某某草(tao),例如称芒萁(Dicranopterispedata)为“Gěinǐtao”;藤本植物被称为某某藤(dèng),如称石松(Lycopodiumjaponicum)为“Bingbiudèng”;但存在特例,如光叶海桐(Pittosporumglabratum)是灌木,却称其为“Pányáofēngtao”。红瑶传统药用植物命名中,“草(tao)”与汉字“草”发音类似,“藤(dèng)”与汉字“藤”发音类似,“花(fa)”与汉字“花”发音类似,受到汉语的影响较大。

2.2传统药用植物种类组成

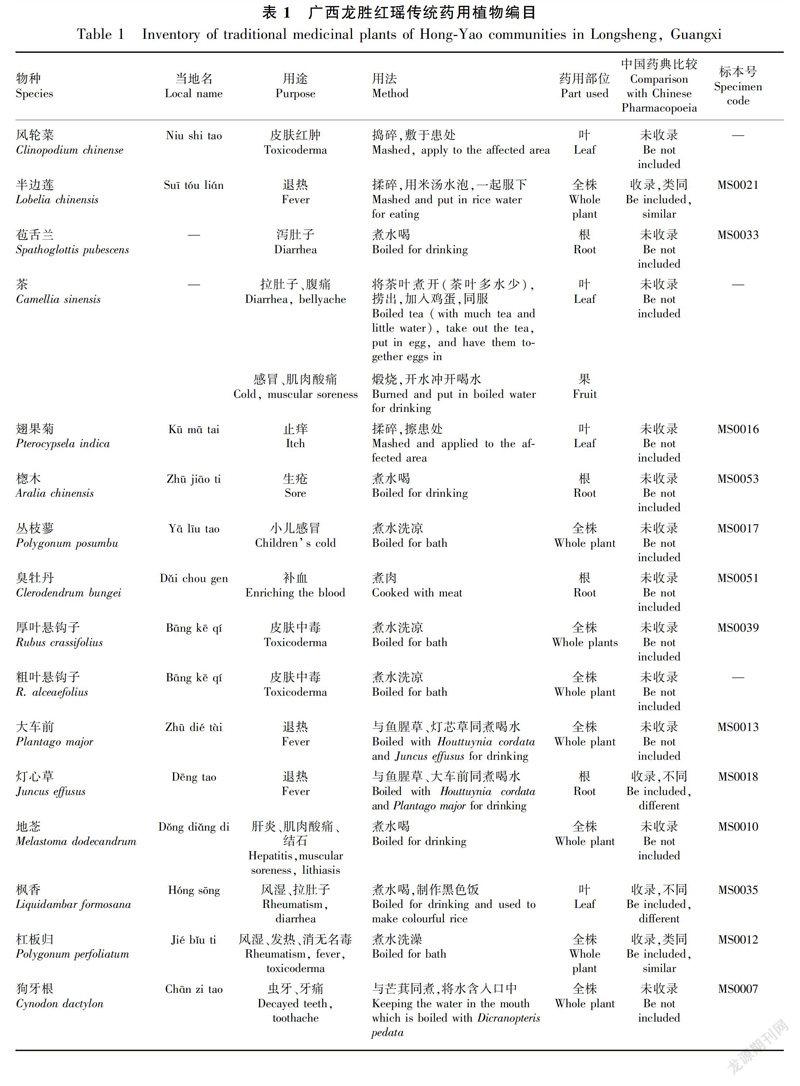

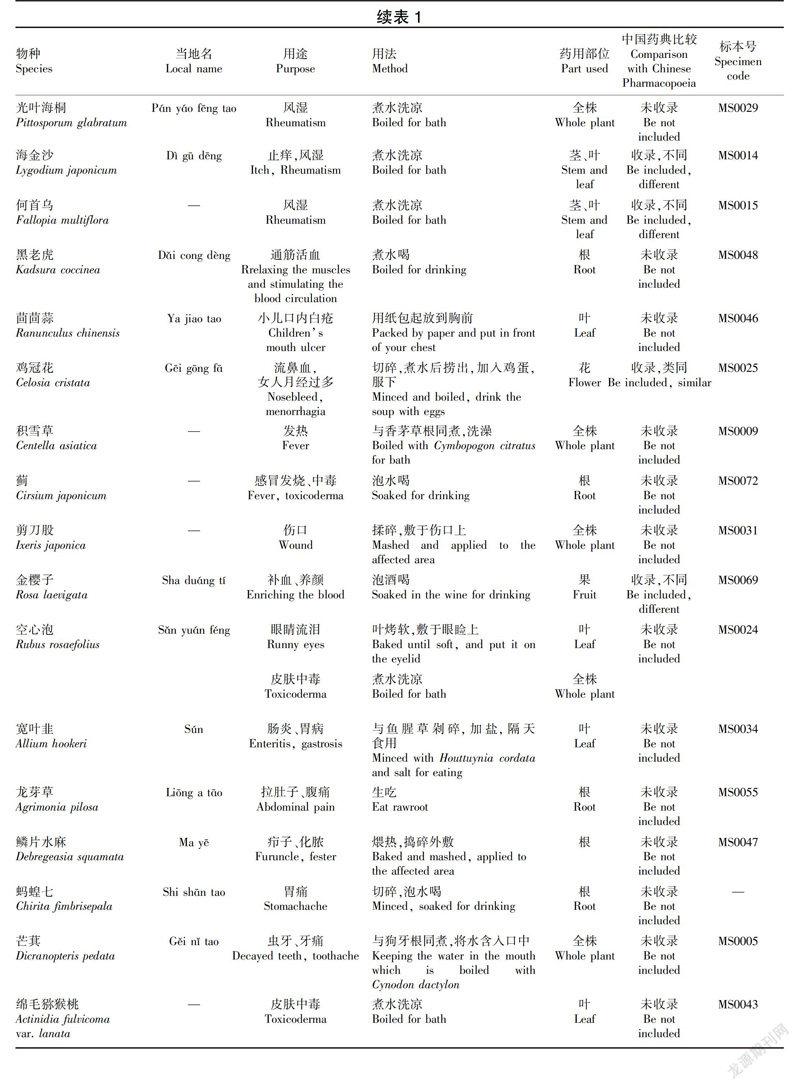

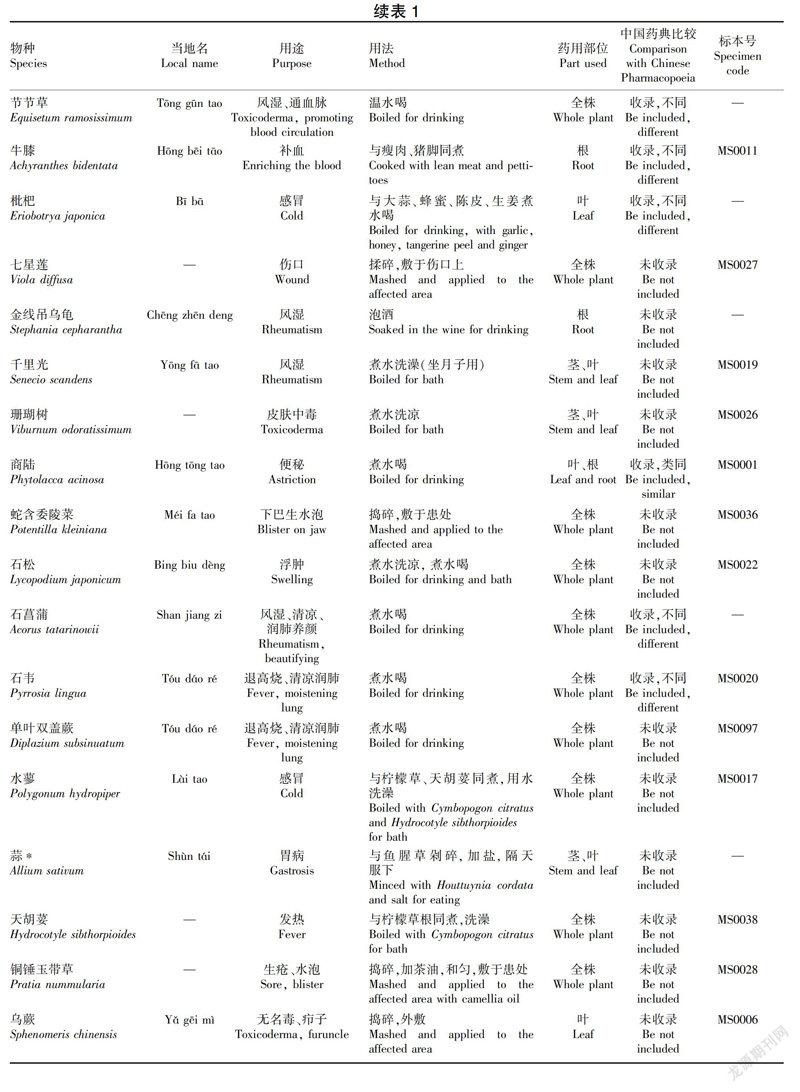

调查结果显示,龙胜红瑶的药用植物有95种,隶属于57科83属。其中,蔷薇科(Rosaceae)、百合科(Liliaceae)、菊科(Compositae)的植物种类相对较多,分别含有7种、7种、6种;另外,蓼科(Polygonaceae)4种,忍冬科(Caprifoliaceae)4种,木兰科(Magnoliaceae)、禾本科(Gramineae)、野牡丹科(Melastomataceae)各3种。含2种以上的科共有17科,占到总科数的28.07%,这些科所包含的种数占到总种数的57.89%。其余40科各含1种,详见表1。

2.3传统药用植物药用部位划分

如图1所示,调查到的95种药用植物按照药用部位可以分为全株、根、叶、茎和叶、茎、果、叶和果、叶和根、花等9大类。其中全株入药的种类最多,共有41种,占总数的43.16%;其次是根入药的种类,为23种,占总数的24.21%;再次是叶入药的种类,为13种,占总数的13.68%。这三类药用植物的数量较多,所占比例之和为81.05%,其余种类较少。这说明龙胜红瑶传统药用植物的入药部位以全株、根及叶为主,其余部位利用相对较少。

2.4传统药用植物治疗的疾病类型

同种药用植物的不同部位入药可以治療不同的疾病,这类药材包括3种。如茶(Camelliasinensis),叶子可以治疗拉肚子、腹痛,而果可以治疗感冒、肌肉酸痛;空心泡(Rubusrosaefolius)全株可以治疗皮肤中毒(无名毒),单独用叶则可以治疗眼睛流泪;鱼腥草(Houttuyniacordata)也可以治疗两种病症,茎叶同用可以治疗发热,单独用叶可以治疗疖子。

对植物治疗的疾病种类进行统计,针对同种植物的不同药用部位,治疗不同的疾病,则该植物治疗的疾病种类将叠加统计(图2)。将治疗的疾病分为六大类,分别为风湿类、皮肤类、风寒类、胃肠类、补药类及其它类。其中,治疗风湿类疾病的药用植物种类最多共23种,占总数的23.47%;其次是治疗皮肤病的药用植物共18种,占比18.37%;再次是治疗风寒的药用植物共15种,占比15.31%。其它类药用植物虽然占到总数的28.57%,但因所包含的疾病种类繁多,如治疗便秘、小儿疝气、解蛇毒等,所以单独计算到每种疾病的药物种类就相对较少了。

龙胜红瑶对药用植物知识的认识和使用与其所处的地理环境、气候条件、生产生活方式存在紧密关系(杜钦等,2016)。他们世代居住在高寒山区,寒冷、潮湿的环境导致风寒头痛、风湿等病症多发,另外居住条件差,皮肤类疾病也较多,因此调查到的传统药物中风湿类、风寒类以及皮肤类药物比重较大,三类药用植物所占比例之和达57.14%。

2.5传统药用植物与《中国药典》比较

通过与2015年版《中国药典》比较发现,95种传统药用植物中,未被《中国药典》收录的有71种,占总数的74.74%;被收录但主治功效不同的药用植物有17种,占总数的17.89%;被收录且主治功效大致相同的药物最少,仅有7种,占总种数的7.37%。

由于红瑶人时代长期居住在偏远地区,与外界联系少,逐渐形成了独具一格的民族用药历史。据村中草医介绍,有外界人士专门驱车前来看病,并且治疗效果甚佳,其医术也为周边村落的村民所熟知,可见瑶药仍然在当地村民的生产生活中发挥着重要作用。在其所用药用植物中,绝大部分未被《中国药典》收录或收录但功效不同,可为新型中药要发提供重要借鉴。

2.6红瑶用药特色及神话传说

在长期与疾病斗争的历史中,红瑶人总结出了多种特色常用药材,如“虎药”“牛药”“风药”等;诊法与传统中医类似,有“看、问、闻”;从用法上划分,有泡酒、内服、外敷、洗浴、熏、烫等。其传承药水沐浴的习俗俗称“药浴”,常用的药材有千里光(Senecioscandens)、丛枝蓼(Polygonumposumbu)、蜈蚣草(Pterisvittata)等,将多种草药煮水制成“百草汤”用来洗澡,可预防、治疗风湿等多种疾病;清明时节,家家户户制作、食用艾叶粑粑,可防治疾病等。

当地村民信奉药神,村里的草医家中供奉着一尊药神像,每到重大节日的时候,如三月三、端午节、鬼节等,草医都会对药神像烧香叩拜,进行供奉,祈祷全村人民身体康健,平平安安。如遇到外地人前来看病时,草医也会祭拜药神像,祈祷患者药到病除,早日康复,并且在患者离开时赠送一束稻草,嘱咐其带回家中烧掉。这些都表达了淳朴的红瑶人民对美好生活的祝愿。

3讨论

3.1传统药用植物药用价值

龙胜红瑶传统药用植物知识具有超过百年的实践基础,饱含民族特色,因此,龙胜红瑶传统药用植物知识不但丰富了传统文化知识宝库,为中药资源储备奠定科学基础,更为新型中药研发提供了新视角,开拓了新思路。在传统中医中药备受关注的今天,龙胜传统药用植物知识具有很好的开发价值。但由于红瑶没有本民族的文字,其传统药用植物知识只能依靠口传手授、家族式传授等方式传承,因此在传承过程中可能出现错误;另外,龙胜红瑶所用药物在药理学方面是否存在副作用或毒性也有待考证。因此,在这些宝贵知识得到推广应用之前需要更进一步的研究。

3.2传统药用植物资源现状

近些年来,在经济利益的驱使下,当地人开始大面积砍伐森林,生态环境破坏严重,自然资源逐渐减少,不少重要野生植物资源濒临灭绝,加之当地人对名贵药材的过度采挖,导致野生药用植物资源越来越少。作者陪村民上山时,发现6株八角莲全被村民采走。采访时众多村民表示山中药材明显减少,村民的可持续发展理念淡薄。建议在发展经济的基础上,也要兼顾保护自然资源。同时,加大环境保护的宣传力度,加强对村民的教育,实现生态环境的可持续发展。

3.3传统药用植物知识传承

红瑶世代居于偏远山区,交通不便,保持着自身特色的生活方式,其丰富的传统药用植物知识至今仍在生产生活中发挥着极其重要的作用。但随着社会发展进步,红瑶受到越来越多外来文化的影响,尤其是现代医药技术的普及,使其传统医药知识传承面临较大的难度。加之年轻人外出务工,学习传统医药知识的人越来越少,而掌握传统知识的人越来越老龄化,这些宝贵的传统知识面临着流失、断代的威胁(龙春林,2013;Farrukhetal.,2006)。当地政府应加强对红瑶传统知识,尤其是传统药用植物知识的保护和弘扬,加大扶持力度,培养一批精通红瑶传统文化知识的年轻人,将这笔财富世代永久的传承下去。

参考文献:

ALANH,2013.Newdevelopmentsinplantconservationandtherelevanceofethnobotany[J].PlantDiversResour,35(4):424-430.

CAOM,CAOXY,CAOLM,etal.,2012.EthnobotanicalsurveyofmedicinalplantsatperiodicmarketsofAutonomousCountyofGongchengYaoinGuangxi[J].PlantDiversResour,34(1):93-100.[曹明,曹小燕,曹利民,等,2012.广西恭城瑶族集市药用植物的民族植物学调查[J].植物分类与资源学报,34(1):93-100.]

CAOM,SULY,MINGX,etal.,2016.EthnobotanicalsurveyontraditionalknowledgeofmedicinalplantsamongYaoCommunitiesinNanping,Guangxi[J].JInnMongoliaNormUniv(NatSciEd),45(2):218-223.[曹明,蘇礼英,明新,等,2016.广西上思南屏瑶族传统药用植物知识的民族植物学调查[J].内蒙古师范大学学报,45(2):218-223.]

CHENT,CHANGHT,1994.ThefloristicgeographyofNanlingMountainRange,ChinaⅠ.floristiccompositionandcharacteristics[J].JTropSubtropBot,2(1):10-23.[陈涛,张宏达,1994.南岭植物区系地理学研究1.植物区系的组成和特点[J].热带亚热带植物学报,2(1):10-23.]

DUQ,WEIWM,MIDQ,2016.KnowledgeandexistingstatusofmedicinalethnobotanyofmangroveamongJingPeopleinGuangxi[J].Guihaia,36(4):405-412.[杜钦,韦文猛,米东清,2016.京族药用红树林民族植物学知识及现状[J].广西植物,36(4):405-412.]

FANXY,WANGS,ZHOUXL,etal.,2015.QualitycharacteristicsofMappianthusiodoides[J].ChinJExpTradMedForm,21(4):55-58.[樊溪源,王硕,周小雷,等,2015.瑶族药铜钻药材质量标准[J].中国实验方剂学杂志,21(4):55-58.]

FARRUKHH,IlYASI,MUFAKHIRAHJD,2006.Ethnobotanyofghalegay,DistrictSwat,Pakistan[J].ActaBotYunnan,28(3):305-314.

FEIXT,WANGTH,1988.Hualanyaosocialorganization[M].Nanjing:JiangsuPeople’sPublishingHouse.[费孝通,王同惠,1988.花篮瑶社会组织[M].南京:江苏人民出版社.]

LISK,2012.LongshengHong-Yao[M].Nanning:GuangxiNationalitiesPublshingHouse:4.[李粟坤,2012.龙胜红瑶[M].南宁:广西民族出版社:4.]

LONGCL,2013.Modernethnobotany:Anintroduction[J].PlantDiversRes,35(4):438-442.[龙春林,2013.现代民族植物学引论[J].植物分类与资源学报,35(4):438-442.]

LUOJY,QINXY,LIUYJ,etal.,1985.InvestigationofYaomedicineinGuangxi[J].GuangxiMedJ,7(3):132-134.[罗金裕,覃显玉,刘杨建,等,1985.广西瑶族医药调查研究[J].广西医学,7(3):132-134.]

LUOJY,QINXY,LIUYJ,1991.InvestigationofYaomedicineinGuangxiⅡ[J].GuangxiMedJ,13(2):90-91.[罗金裕,覃显玉,刘杨建,1991.广西瑶族医药调查研究二[J].广西医学,13(2):90-91.]

NationalPharmacopoeiaCommission,2015.PharmacopoeiaofthePeople’sRepublicofChinaⅠ[M].Beijing:ChinaMedicalSciencePress.[国家药典委员会,2015.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:中国医药科技出版社.]

PEISJ,HUAIHY,2007.Ethnobotany[M].Shanghai:ShanghaiScientific&TechnicalPublishers:146.[裴盛基,淮虎银,2007.民族植物学[M].上海:上海科学技术出版社:146.]

RUIW,CENYZ,XINGYY,etal.,2005.ResearchontheantihepatitisherbalmedicineofYaoNationality[J].GuangdongChemInd,(3):65-68.[芮雯,岑颖洲,邢莹莹,等,2005.抗肝炎类瑶族药的研究现状[J].广东化工,(3):65-68.]

SUWH,2008,HistoryandcultureoftheHong-Yao[M].Beijing:NationalPublishingHouse:2.[粟卫宏,2008.红瑶历史与文化[M].北京:民族出版社:2.]

XISL,CAOM,CAOLM,etal.,2011.AethnobotanicalstudyonmangroveforestecosystemsinBeihai,Guangxi[J].JInnMongoliaNormUniv(NatSciEd),40(1):63-67.[席世丽,曹明,曹利民,等,2011.广西北海红树林生态系统的民族植物学调查[J].内蒙古师范大学学报,40(1):63-67.]

WANGJR,LONGCL,1995.EthnobotanicalstudyoftraditionaledibleplantsofJinuoNationality[J].ActaBotYunnan,17(2):161-168.[王洁如,龙春林,1995.基诺族传统食用植物的民族植物学研究[J].云南植物研究,17(2):161-168.]

ZHAOBQ,ZHANGW,ZHOUY,etal.,2006.Theresearchofthemedicinalherbbaishouwu[J].LishizhenMedMatMedRes,17(12):2396-2340.[赵冰清,张为,周源,等,2006.瑶族药白首乌的研究进展[J].时珍国医国药,17(12):2396-2340.]