刘纲纪先生谈艺术研究者的素养与艺术学的学科构建

2019-09-10林少雄

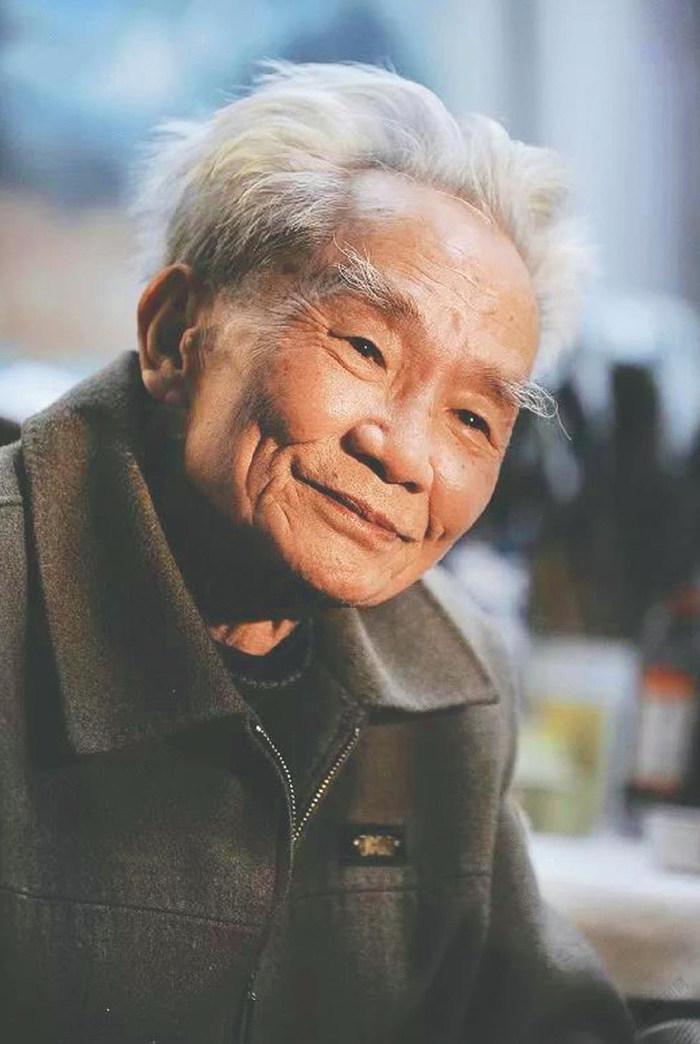

2019年12月1日,著名哲学家、美学家、中国实践美学及中国美学史研究的主要奠基人之一、中华美学学会顾问、武汉大学人文社会科学资深教授刘纲纪先生逝世。先生长期从事马克思主义哲学美学、中国美学史、中国书画史论、中国传统思想文化研究,著述丰硕,建树卓越。先生少年时曾研习书画,对艺术创作理论及艺术学学科问题等多有关注和思考。2004年,上海大学林少雄教授曾就艺术学问题对先生进行访谈,先生就中国特色艺术学学科构建中的若干核心问题发表了精彩见解,对中国艺术学的未来发展寄予厚望,今日读来依旧有重要启示。访谈稿曾被收入《艺术学的理论与方法》(王廷信主编,东南大学出版社,2011年)一书,现经林少雄教授授权修订后重新刊发,以深切缅怀和纪念刘纲纪先生。

林少雄(以下简称林):先生您好!您早年拜贵州著名书画家胡楚渔先生为师学习绘画与书法,并且一生都保持了对中国传统书法与绘画的浓厚兴趣,这些兴趣对您后来进行美学与艺术的研究产生了怎样的影响?您认为对具体艺术门类的了解与掌握,对美学或艺术学研究有何影响?或者说美学与艺术研究者应该具有怎样的个人素养?现在我们的学科教育培养出了一些没有丝毫美感的美学研究者、对艺术没有丝毫感觉的艺术研究者,您认为这是什么原因?该如何评价这种现象?

刘纲纪(以下简称刘):我年轻的时候希望做个画家,但是因为家庭的经济条件有限,上美术学校要花很多钱,兴趣就转到研究绘画的理论那边去了。我对音乐、诗歌也有很大兴趣,在北京大学的时候是《北大诗刊》的主编,谢冕等人的很多诗篇就是在《北大诗刊》上发表的。所以我是个在艺术和哲学之间徘徊的人,一方面对哲学问题有兴趣,另一方面對艺术问题也有兴趣,所以对我来说,美学的研究和人生的境界是统一的。我对艺术的看法和哲学是统一的,但是我的生活受宗白华的影响很大,我很欣赏也很喜欢宗先生诗化的一种表达方法。诗化的表达方法就是尽量简单几句话能够让你永远玩味,使你觉得有味道,我受他影响比较深。但我不愿意停留在诗化的表达上,西方像黑格尔或者马克思分析商品一样,会把这种内在的规律性揭示出来,所以我研究美学就不仅仅停留在研究艺术上,什么道理呢?你看到宗先生的诗化的东西之下还希望对德国古典哲学有很深的了解,对传统中国哲学也有很深的了解,然后形式感很强,因为它们是诗,非常费解,非常艰难。所以你为了研究他那几句话,剖析他这句话,你就必须回到宗白华曾经研究过的哲学、艺术等各方面去,然后你把这些吃透了,才能把他诗化的表达所包含的东西说清楚,如果没有这个功夫的话,他永远是只可意会不可言传的。

林:您觉得了解和掌握某一种或者某几种艺术门类,与美学和艺术学的研究有什么样的关系?像您就系统地研究过绘画、书法,对各种艺术门类本身也是很熟悉的,这对美学和艺术学的研究有什么影响?

刘:比如说我们假定要谈艺术的创造过程,如果一个人没有一点艺术创造的经验,那很难谈。我画个画、写个字,我多少有些体验,我创作的基础是这样子的,但我想哲学的概念可能是比较抽象的,没有体验的基础,就是很空洞的。特别是跟艺术家谈问题的时候,首先关注对方搞的艺术门类,如果你一下子把一些抽象的哲学概念甩给他的话,他不是搞这个的,他是搞具体艺术门类的,就会不明白,所以搞美学的人需要一些创作的基础。即使我这个理论是高度抽象的,但如果能解决艺术创作的问题;或者你把这个作品给我看,我能够从对方的角度提出一些有参考价值的意见,比方说他可能认为这是好的,或者说某些地方出现了一些问题,他也觉得这是自己的问题,他觉得自己不太满意的地方经过你的阐明之后,他觉得这样很好,这样才叫艺术研究,对创作有帮助。中华人民共和国成立以来,我们美学界——当然包括我在内——有一个看法,认为艺术的研究可以包含在美学里面,就是不承认艺术学是个独立的科学,所以长期以来,艺术学没有发展。艺术学没有发展,就使得美学对艺术的影响受到了制约;它有影响,但是它没有很具体的影响。今天艺术的学科门类大有发展,在此情形下,我们理论界如果还固守着对哲学的研究,而忽视对艺术学的研究,这对艺术发展不利,而且这样的时代已经过去了。

林:据我了解,宗白华先生早在20世纪20年代的时候就明确提出,美学和艺术学是两门学科;30年代,艺术学研究比较兴盛,出了一大批研究成果;40年代,马采先生比较系统地对艺术学的范畴、对象、方法等进行了研究。50年代,艺术学基本上是翻译一些国外的文献,而且主要是苏联的文献;另外一方面,对具体的门类艺术的研究比较多一些,但是从艺术学的学科本体方面的研究比较少一些。“文革”时期基本就没有了。改革开放以后,全国很快就形成了美学热,好像艺术学的研究某种程度上已经被美学取代了,甚至现在国内相当一部分研究者的观念中,认为艺术学就是美学研究的一部分内容。正如您刚才所讲,艺术学肯定是一个独立的学科,艺术学的学科构建到底是怎么样的?

刘:中国的艺术学研究如果要追根溯源,就要追溯到蔡元培,因为蔡元培已经提出了建立科学的美学。所谓科学的美学就包括艺术科学,即Kunstwissenschaft。后来零星地也有一些比较重要的研究,但是基本问题就像你刚才说的,没有确立艺术学的概念,至少没有很明确地确立,往往是把艺术学的研究等同于美学,认为美学包含艺术学——问题就在这里,包括美术史的研究,包括俞剑华及更早时候的潘天寿、傅抱石的研究,对于各门具体艺术的研究,都算是艺术学的研究。但是艺术学的概念没确立起来,因此这次大会(2004年于上海大学召开的“艺术学研究的方法与前景”学术研讨会)要明确地划分美学和艺术学的界限,具体什么联系、什么区别,具体的美感的艺术、哲学的探讨,它是一种哲学的看法,艺术学应该参照——我不说指导——就是参照美学的成果,在这个前提下对各种艺术现象进行实证的、科学的研究。关于这个研究我举些例子,比如像科技和艺术的直觉的表现,什么是直觉的表现?如何表现?实证的研究是没有的,它只是给你一个哲学的概括,这样的情况很多,包括马克思主义美学,很多情况下都是一种哲学的概括。如对于马克思的《资本论》的实证化的研究很少,而这恰恰是非常需要的。现在到了这个时候,就是要明确指出美学不能替代艺术学,但反过来说,艺术学也不能替代美学,它们一定要相互作用。

林:那么就是说,艺术学学科构建有许多方面的条件,我觉得目前中国艺术学构建可能涉及许多诸如体系、方法等问题,但是我觉得目前最重要的一个问题可能就是艺术学研究者的素养问题,不知道您同不同意这种观点?因为我觉得现在好多搞艺术学研究的人,一类是从美学和哲学这种角度出发去搞,大多数情况下都是高屋建瓴的,分析非常精辟,但是它和具体的艺术是两张皮、脱节的;另一类是搞具体的艺术创作的人,他的艺术创作经验非常丰富,但是他在理论上困难一些。所以我觉得现在艺术学这个学科的建构很重要的就是作为艺术研究者的素养问题,就是既要有一定的理论分析能力,又要有对某一艺术学科比较熟悉的感悟能力,所以您认为作为一个艺术研究者应该具有什么样的素养?比如说艺术素养、人文素养、科学素养?

刘:一个是必须要有哲学的、美学的素养,有一定的抽象思维能力。例子是,马克思分析商品是最清楚的,既是实证的,又包含深刻的理论。当然另一方面,就是你刚才所说的,至少对某门或某几门学科有丰富的、深刻的、实证的、感性的经验,这两方面要结合起来。但是有时候又不要太苛求,把它们完满地结合起来不太可能,如果他是偏于美学或者哲学的,但是在相当程度上他没有脱离实证的研究;反过来说,他实证的、具体的研究很多而且很丰富,但是他对美学的、哲学的思考少一些,只要他确实有丰富的材料,提出一些观点也是可取的。要使两方面逐步达到一种理想的统一,这中间需要一个过程,一下子达到一种统一,很难。所以整个的构架是把它分成两个部分:一个是基础艺术学,就是一般艺术学;再一个就是门类艺术学。这两个方面互相推动,这样每个研究者都可以按照他的兴趣,或者搞基础艺术学,或者搞门类艺术学,只要把视野和研究的道路开拓,尽量大地发挥个人的特长来贡献力量,这样就比较好。一下子要求他分析得也很深刻,现象的描述也很丰富,他可能有所偏重,但逐步可以达到比较理想的状态。

林:您觉得中国目前建构艺术学,有没有可能建构一套有中国特色的艺术学的构架体系?

刘:这不但是可能的,而且是必须要做的。中国虽然没有艺术科学,没有这个概念,但中国思想上历来的形而上的“道”和形而下的“器”是打通的,所以中国国民意识里面包含着很丰富的艺术学的思想,如中国传统绘画里,就包含很多具体的、丰富的东西。所以我想,一方面要吸取西方的东西,我希望将来能够把西方的艺术学经典名著翻译出版,而且希望上海大学在这方面作贡献,能够搞一个艺术学译丛,把从费德勒开始的西方有代表性的艺术学著作翻译过来,如果你不吸取西方艺术学的成果,单靠自己去想,这个也有很大局限。

林:可以少走弯路。

刘:然后呢,介绍20世纪初以后的英国、法国、美国的关于艺术学的著作,我想这方面有相当多的著作,即使它不把自己看作艺术学而实际上是艺术学的著作,同样可以翻译。

林:所以现在国内的研究就是要吸收西方的东西,少走弯路,但是好像国内的一些书、一些学者追根溯源的方面做得比较好,比如说一谈到艺术是什么的问题,就谈哲学方面的柏拉图、亚里士多德。今天艺术学的研究缺乏一些对具体的艺术现象的理解与感悟,缺乏一些新的学科知识,包括一些学科常识的储备。我觉得往往就是从理念到理念、从知识到知识,因为我是复旦文艺学专业毕业的,我觉得至少国内目前的美学、文艺学硕士、博士的培养,是专注西方美学史、中国美学史、美学原理,读西方从古希腊到现当代、读中国也是从先秦到现当代的好多理论,而且要求外语比较好,这样可以读好多原著,应该说就是古今中外都要了解,至少先人的好多思想、好多理念要了解。但是这里我觉得,对艺术学的研究忽视了一个非常重要的问题,什么问题?就是对具体的艺术作品、艺术门类及艺术现象的了解和感悟,所以现在培养出来的硕士、博士绝大部分仅仅停留在理论层面,或者书本载体这样一个层次上。所以他们谈理论的时候,可以谈到艺术和美學问题,如数家珍,从柏拉图谈到亚里士多德,从黑格尔谈到康德;中国的从老子、庄子、孔子、孟子谈到近现代美学的时候都可以谈,但是当他们面对一些具体的艺术作品的时候,他们这些理论好像没用了,不知道怎样去理解和把握艺术作品。所以说这样一种培养模式,实际上好像是一种片面的发展,只有高学历,但是他的知识、学历、理论和人的个体的生命、人生严重分裂。所以,我觉得作为艺术学的学科建构,它不能以美学和哲学的理论构架为研究方式,也不能走当下文艺学研究的一条老路,就是应该有自己的一种独立的学科体系和独特的研究方法,应该提出一个口号:艺术学应该从美学、哲学、文艺学的堡垒中突围出来,那么大体应该以一种什么样的研究方法,怎么样去建构?您能否具体谈谈这方面的问题。

刘:这个问题很大,这些年学界重视学术规范、重视研究的解读,这些是值得肯定的,这样就可以避免一些非学术的主观臆想,所以讨论某些问题才能追根溯源、如数家珍,这个也还是好的。当然总的来说,当代艺术学的研究,需要有一个创造性的发展,需要提出一种新的理论,这个理论基础是有根基、有来源的,但是又同以前的不一样,而且能够解释很多现实的艺术现象,能够做到这一点就比较令人满意了。当然要做到这一点是不大容易的,必须要有一个过程,必须要鼓励这种创造的思想,即使开始时某种观点可能不够完善,但如果是有某种合理的东西,就要肯定它。要有一种敢于超越前人的气魄,这一点很重要,就是要从当代的基础、中国的现实出发来思考这些问题。现在的问题就是中国当代的、现实的问题思考不够。当代思想的发展前沿何在?或者就艺术学来说,当代艺术学最重要的是什么问题?这方面还没有太多的研究。理论联系实际这个话似乎是老生常谈,但它却是保证创造性的一个最基本的东西。艺术学研究也是这样的,为什么提出艺术学?开始认为美就是艺术的本质,而美本身就是一种和谐、一种理想,如古希腊、古罗马的理论。后来逐步地扩大,认为美学的有些东西不能够解释艺术,所以提出了各种艺术学,理论创造应建立在对现实问题的一种深刻的反思上,这样才有可能;同时,这种反思应该有一种学理根据,这样子就能有一种创造性的实际行动。而现在的问题就是你所说的,这样的理论没有或者说是太少,或者说是不够完善,创造的基础还有待于提高。

林:这些原因,可能一方面是体制方面的问题,另一方面也是学识问题。除此之外,作为艺术学的学科建构,如果不走美学、文艺学的这种老路,完全可以做得更好一些,即怎样能既有理论又有实践。因为不仅仅是这个学科建设,而且我觉得整个社会艺术教育这一块是缺失的。比如说当下绘画、音乐这些“考级”,考级我觉得实际上还是一种应试教育,一个学生可能钢琴已经考过十级了,但他对音乐可能没有一种本身的体验和感受,实际上是被家长逼的,在大城市这种孩子很多,所以我觉得中国目前最缺乏的就是艺术教育,人的素质教育里面可能最重要的就是艺术教育,这是一方面。另一方面就是作为艺术学,怎么把人的素养和人的学识结合起来?

刘:这个就是刚才讲的学术研究当中,有待于每一个研究者把学术跟人生的探讨、人生体验能够结合起来。但即使有这种体验,你要提出一种新的理论,并要经得起推敲,这恐怕得有一个过程,需要反复的思考,需要几代人持续不断的努力。从20世纪50年代开始,从老一代的宗先生他们到我们这一代,真正能够留在学术史上的理论也不多,所以我觉得一方面应该向这方面努力;另一方面也要从实际出发,有可取的地方就要肯定下来,要有利于鼓励大家创新。为艺术学提出一个具有独创性的理论,且在理论上经得起推敲,这恐怕要有一个过程,一下子做到不太容易。

林:这次会议探讨的一个重要问题,就是艺术学学科应该如何建构。

刘:一个就是要有哲学的修养、美学的修养;另外一个就是要和具体的社会科学结合起来,艺术学是和某一门具体的社会科学结合起来的,比如说社会学——西方的社会学发展很快,如《流动的现代性》就值得参考。所以说搞艺术学一定要关注实证科学,比如说我是搞艺术社会学的,就要关注西方艺术社会学研究中出现的一些新东西,你把这些观点应用到艺术学研究方面,就会出现新的东西。不但是要有美学、哲学修养,对艺术现象有大量的观察、研究,而且要懂一门实证科学——社会学、文化学、人类学、考古学,各方面的素养,然后把它们结合起来。考虑到艺术学的时候,对某一个具体的社会科学门类的了解是多还是少,是不是站在前沿,可能是比较重要的。比起其他艺术问题来说,可能更重要,比如说刚才讲,我研究社会学的美学、社会学的艺术学,因为我对西方的社会学有比较清楚的了解,从这个角度来看艺术,就一定会有一些新的观点。所以,对于与艺术学相关的各门社会科学(包括自然科学)的了解,这一点肯定非常重要,这方面我们现在了解得比较少,或者觉得这样的东西和艺术挂不上钩,所以就不愿意去了解。

林:我接触过好多搞美学的人,他没有美感;搞艺术的人,对艺术没有一点感觉。你比如说,我觉得搞美学的人应该经常去博物馆、美术馆,或看看各类演出,但有相当一些搞理论研究的人从来不去这些场所。尽管他可能理论思辨能力很强,但是我总觉得这应该是一个缺憾。

刘:即使你理论思辨能力很强,如果没有具体的艺术感觉,这个理论思辨不会出成果的,甚至会搞出一些很空洞的,甚至是一些主观臆想的东西来,不可能有真正的、实在的东西。

林:另外就是从学术兴趣和研究领域看,您的研究方法是对艺术理论、哲学、美学、大的美术等内容进行综合研究。从您的研究成果看,一方面您特别注重个案的研究,同时也注重对学科理论的总体构建。比如说个案研究,您写过的书有《龚贤》《黄慎》《文徵明》;古代艺术理论方面,对“六法”的系统探讨;门类艺术方面,对书法艺术进行了系统的思考,出了两本书;文本研究方面,又对《周易》进行了系统的注解;还有《中国美学史》《现代西方美学》等关于体系的构建;大的学科方面有《美学与哲学》《艺术哲学》等专著。您认为您的这些研究领域之间是怎样的一种相互关系?

刘:我的研究范围和兴趣有时候太广。但是我基本上还是将自己划在哲学和美学的层面,尤其我对中国画、书法的一些看法,基本上还是哲学和美学层面的,自己觉得也可能有些是艺术学的东西,比如文本里的一些内容,但是相对来说还是比哲学和美学的薄弱一些。所以我很希望将来能够更多地注意这个实证的问题,包括马克思主义美学研究,比如一些概念,如“实践”的概念。“实践”这个概念在20世纪、21世纪,在西方的物质增长,科技和社会的重大变化下,怎样来考察“实践”这个概念,它的含义是什么,这是个很有争议的问题,这个问题比较值得探讨,我主要在哲学和美学方面考虑得多一些。

林:那么您的《艺术哲学》这本书是否考虑到艺术学科的构建问题?

刘:我在写《艺术哲学》的时候,当然是根据我对艺术史的了解,这个在书里面可以看出来,比如说古代的美,中世纪、近代、现代的各种不同的美的形态等,我当时极力讲了一些比较具体的艺术现象,但是基本上还是属于哲学与美学的。所以我现在深切地感受到,除了美学之外,艺术学的发展必须要给予大力的推动,这是我来参加这次会议的重要原因。如果只有哲学的探讨的话,很难使艺术学作为独立学科,上面是美学,下面是艺术,艺术学起到中间作用,把美学和现实的艺术创作紧密地联系在一起,没有这个中介的话,美学能起多大作用,我很懷疑。

林:您觉得对于一个治学者来说,应该是“自上而下”还是“自下而上”?

刘:从研究来说是这样的,费希特讲“自上而下”和“自下而上”,这个问题从马克思主义的观点来看,“上”和“下”是不能割裂的。如果用演绎法和归纳法来说,当时费希特强调归纳法,有他的道理。对于初学者来说,“自上而下”和“自下而上”都不太可能,最重要的是能够有学者写一些类似科普读物的、普及性的著作,理论上是深刻的、准确的,而表达的方式很通俗、很生动,让读者觉得有可读性,愿意读。包括哲学方面,科普的工作要好好进行,艺术学将来也可以写一些这方面的著作,这样就可以使广大青年或者搞文艺工作的干部更具体地了解这门学科。

林:除此之外,我觉得另外一方面,目前应特别强调对具体艺术的了解、感受,所以我上《美学原理》《艺术概论》这些课,除了有大量图片及有限的介绍、分析之外,我还要求学生到美术馆、博物馆去接触一些具体的艺术作品,然后再读理论书,我觉得这方面目前是比较重要的。

刘:我很赞同你这个方法,这是实验美学的一种方法。实验美学有很多种方法,比如问卷法等,让实验对象谈对美的作品的各种体验,这个很重要。一方面从教学来说,可以使学生更好地理解艺术;另一方面,从这里面可以收集到一些材料,有艺术哲学实验性的东西,比如某一个艺术作品,比如说维拉或者其他人的什么作品,你让不同的学生写笔记,问他们怎么看,然后可以综合这些学生的材料,做心理学、社会学或者哲学的分析,这个很有意思,所以说当代实验美学还可以探索更好的方法。这个实验美学在古希腊以后很少有什么发展,因为它讲得太简单化了,它那些东西就很难被人家接受,比如说让每个人说这个信封美不美,然后它统计有多少人认为美、有多少人认为不美,不能解决这种问题。如果艺术学要发展的话,就要探寻新的实验的方法,包括绘画、诗歌、雕塑……要搜集很多的材料。有些时候,即使说我不会很多东西,但我已经积累了很丰富的材料,这也是贡献。另外呢,就是要大量阅读艺术家的创作经验、感受,比如巴金就写过很多他的创作经验和感受,古今中外著名的艺术家、文学家,谈他的创作经验和体会,这样的文献非常宝贵。

林:目前艺术学的建构可能有个很重要的问题,一方面是艺术的概念在变化,在不断地扩展;另一方面,艺术的研究对象也在不断地扩展。所以说目前艺术学的建构要比以前目光更加远一些,比如说在黑格尔的美学里面,他书中的艺术门类是比较狭窄的,就是音乐、绘画、建筑、雕塑等,他的美学观念基本上建立在这些艺术门类之上,后来逐渐扩大了,现在就更扩大了一些。

刘:那当然,所以艺术门类的划分,同样也是历史的,不会稳定不变,随着艺术的发展,艺术门类是有一定变化的。为什么在某一时期,某一种艺术得到很突出的发展,比如说宋代的词很发达、唐代的诗很发达,这些都是艺术学要解释的问题,对当代艺术的发展来说,其实这个问题是值得搞艺术学的人来探讨的,我有个看法,就是说当代思想的前沿问题就是解决西方说的后现代的问题,我不是完全赞同后现代的理论,虽然后现代揭示了当代社会的一些深刻的变化。如鲍曼的流动的现代性、个体化的社会等理论,但他找不到解决的途径,不知道应该怎么解决,但是他解释了当代社会的特点,当代社会很大一个特点就是个体化的社会,应该怎么样理解这个个体化?第二个就是消费社会的出现,消费社会的出现这个问题你不能简单地认同,我在《马克思主义美学研究》发表的《(讲话)解读》,我的基本结论就是后现代的问题是个很重要的问题,后现代从哪里来,从技术革新来、从机器大工业来,机器大工业时代是单纯重复再生产,现代派是同机器大生产相联系的,而后现代是同信息技术革命相联系的。

林:前者是生产社会,后现代是消费社会。

刘:机器大生产时代,它强调的是统一性,机器生产有一定的规程,统一性、规范性、理性化;但是到了信息技术使用以后,那当然有变化了,我们的生活方式、审美趣味都有变化。我想,你在上海可以观察到一些东西,但是我们并不是说使这个社会成为一个消费社会,一个绝对的个体至上的社会,所以如何适应这个历史的要求,还是要归结到中国特色社会主义问题。如果说我们跟西方有什么区别的话,就是我们最终是要建立社会主义,从这个方面来讲的话,社会主义艺术的特征就应该是艺术学加以实证考察的一个问题,我们的艺术既是当代的,同时又是同西方消费社会的艺术不一样的。怎么探讨这个特征,要具体探讨艺术的社会功能有什么变化,而不是说几句空洞的话。

林:这方面的探讨也是比较复杂的,为什么呢?因为当下我们社会主义体制中的艺术在形式上基本是和国外同步的,有非常大的一致性。

刘:因为在全球化的挑战下,这是不可避免的,全球化是个不可抵挡的趋势,关键就是我们自己不能放弃对社会主义的追求,而且这个社会主义不是过去的那种理解,这个社会主义是21世纪挑战下的社会主义。最根本的社会主义,马克思、列宁讲得很多,最根本的就是人们得到全面自由的发展,人的全面自由发展。对于中国来说,一方面就是不断提高消费的水平;另一方面在追求上面,就是注意不要使人成为消费的奴隶。

林:就是要改变人们的消费观念,提高人们的消费品位,即提倡有态度的消费、有品位的消费。

刘:这是艺术学利用艺术社会学的研究成果,义不容辞要去研究的问题。

林:一般来说,每一个学术研究者在不同的阶段都有一些不同的学术兴奋点,有些人在某些领域投入了毕生的精力。取得了很大的学术成就;而有一些学者,他取得的一些成就并不是他用力最深的方面,有时候好像是不经意间取得的,似乎“无心插柳柳成荫”。在您的学术研究中,有没有出现过这样的情况?

刘:我的学术研究一般都比较自觉,有兴趣才去搞。我可能搞得比较宽,但宽可能是一个很大的缺点,每一个方面都是平行地下去,觉得问题基本解决了,然后就放下。因為我觉得虽然解决得不完善,但我基本解决了,你要再搞,无非就搞得再详细一些,我先在那里画一个框架,这样有它的好处,也有它的缺点,这样就让人觉得我什么都在搞,人家可能会觉得眼花缭乱。

林:实际上,我觉得尽管您主要的精力在美学方面,但是我觉得您采用的研究方法应该是艺术学研究者可以采用的最理想的方法之一,研究视阈放得比较宽。您现在觉得理想中的“中国艺术史”应该是怎样一种搞法,或者说是怎样的一种框架体系?

刘:对艺术史,我历来认为要包含作品的哲学体验,这点非常重要,如果这作品你没有体验的话,那这个艺术史是死的。为什么过去我喜欢鲁迅翻译的《近代美术史潮论》,那本书有什么优点呢?它有很多欣赏的成分在里面,而不是仅仅给你陈述一种历史的事实。我也很欣赏鲁迅写的那个珂勒惠支的作品的后记,一幅一幅作品的分析,比如说《农民》—从前在那儿耕地,现在在那儿流血等——都写得非常精彩。缺乏对于具体艺术作品的哲学体验,而且应该是深刻的体验,这样的艺术史一般不成功。好多艺术史都十分注重这种体验,包括中国古代,你看谢赫的《古画品录》,他几句话就把一个艺术家的特点说出来了,这很不容易,点评历代名画师都是如此,你看讲到吴道子时他讲得很生动、很深,用笔那些东西。现在我们的艺术史,基本上停留在叙述事实比较多,或者仅仅是一种考证。

林:哲理上的东西比较多,感性的、审美的东西少一些。

刘:考证是需要的。

林:您这个观点我特别赞同,因为这次会上我发言的一个基本观点,就是提倡建立活的艺术学,我觉得搞艺术学不能把它搞死了,搞成图片上、概念上的纯理论。

刘:一定要有一种对艺术的体验,可以把理论抽象,但是应该是有这些体验之后的理论的抽象。诗人有很多艺术的体验,所以他的文章讲意境,讲这些时他都有深刻的内容,没有这个体验就不行。朱光潜先生的《文艺心理学》就是这样,还有《诗论》,他最清楚他的《诗论》的影响。

林:朱先生的论著中,我最喜欢的就是他的《诗论》。

刘:他有一次跟我说,“我花的力量最多的就是《诗论》,而且我自己也比较喜欢”。《文艺心理学》他倒觉得不及《诗论》好,但影响上《文艺心理学》肯定比《诗论》大。

林:对,因为《文艺心理学》的构架上更完整一些。刘先生,我看您也累了,明天还要开会,就不打搅您了。谢谢您!

责任编辑:赵轶峰